再议音乐学的学科定位

2022-02-19李放

李放

1991年,郭乃安先生在《中国音乐学》第2期发表了一篇名为《音乐学,请把目光投向人》(以下简称《郭文》)的文章。文中多次强调“人”在音乐中的主体地位。如:“音乐,作为一种人文现象,创造它的是人,享有它的也是人。音乐的意义、价值皆取决于人。……人是音乐的出发点和归宿。因此我说:音乐学,请把目光投向人。”

迄今为止,学界对《郭文》的解读多数着眼于“人本”二字。如:2014年吴璨的《论郭乃安先生音乐学的人本观点》;2017年丁佳楠的《浅析(音乐学,请把目光投向人)中的人本思想》;2019年付麒睿的《浅谈音乐学研究以人为本——以(音乐学,请把目光投向人)为例》;2021年秦序的《建构人文音乐学科的动员令与进军号——郭乃安先生(音乐学,请把目光投向人)再读有感之一》等。

《郭文》一度被认为是弱化音乐形态研究在音乐学研究中的重要地位的一篇文章。但时隔30年,笔者再读此文的感受是:似乎郭先生的本意并非如此。

让我们也把研究目光投向“人”——即郭乃安先生本人,简单回顾一下他在学术领域的经历。

新中国成立前,郭先生曾经出任过“山歌社”的社长,这是中国近现代史上第一个进行民歌整理研究的专业音乐院校的学生组织。其活动的主要内容就是收集民间歌曲并进行记谱。1958年至1959年,郭乃安先生在干部下乡劳动锻炼期间,向当时所在生产队队长的父亲——张春山老人学唱并记录民间小曲,并编辑成《七十老农张春山所传民歌卅首》。后来,当中的30首民歌又都各自被收入其他民歌集选当中。1960年撰写的《试论民间曲调的可塑性》讨论的是我国民间曲调一曲多变的性质。1961年主要执笔的《民族音乐概论》,树立了艺术院校中中国传统音乐教材的基本典范。1980年至1982年期间与缪天瑞、吉联抗共同主编的《中国音乐词典》阳和《中国音乐词典续编》是音乐学研究者们使用的重要工具书。1981年任《音乐学丛刊》主编,此刊物以刊载音乐学研究论著和读书笔记为主。1983年任《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》音乐编辑委员会委员,并担任“中国古代音乐”分支主编。1985年任《中国音乐学》期刊主编,此刊已经成为学界的重要刊物。1990年任《中国乐器志》主编等。

可见,郭先生生命中的很长一段时间的工作内容都与音乐形态研究领域密切相关。那么,从一个正常人的思维来看,否定自己为之服务了一生的领域,这样的行为不令人产生疑惑吗?

从文中可以看出,为了诠释标题所要表达的真正含义,郭乃安先生文章中大量使用了音乐形态研究的成果,如:毕达哥拉斯的律学、口弦的谐音、笛箫的吹奏技术、西北民歌的骨干音、多声部民歌的音程进行、南方锣鼓曲节奏的数列结构等等。

说明郭乃安先生十分重视音乐形态研究,也十分了解这些形态研究的成果,否则他不会具有将这些成果深入浅出地使用在自己的文章中的能力。如果说郭先生的本意是要弱化音乐形态研究的重要性,那么反而在自己的文章中使用大量形态研究的成果去论证形态研究不重要,这样的做法不矛盾吗?

据知网统计,在《郭文》之后,郭先生又陆续发表了共计6篇文章。这几篇文章撰写于1994年至2002年间,分别名为《眼光广远,实事求是——谈李凌音乐评论的主要特色》(1994年);2篇《聂耳》(1995年);《“阳春白雪”与“下里巴人”》(1995年);《乐语探原:说“匣”》(2000年);《一篇给人以启迪的短文》(2002年)。

其中,《乐语探原:说“匣”》一文依然使用了音乐形态研究的方法去论证“匣”字;《一篇给人以启迪的短文》是对吕骥同志为音乐形态研究做出的卓越贡献进行肯定。因此,从郭乃安先生在《音乐学,请把目光投向人》之后陆续发表的文章可以看出,郭先生对音乐形态研究的态度并不是否定的。

文字被发明的一个伟大之处就是让不能见面的人得以进行思想上的沟通和碰撞。笔者在思考自己的研究领域中的一个问题时,似乎同时看到了郭乃安先生撰写此文的前因后果。

以鼓吹乐中的“五调朝元”为例,目前学界对其原理的解释主要有两种,一种是“移位说”,一种是“借字说”。“移位说”仅从谱面分析来看是非常合理的,但忽略了艺人的实际操作的可行性。因为即便艺人的技艺再高超,也不能在靠记忆演奏复杂乐谱的同时还能在脑海中迅速反映出每个音接下来该移位成哪个音。更何况还要兼顾填字、减字、加花等手法。而“借字说”是考虑到艺人演奏实践的可操作性获得的研究结论。当然,这个结论也是基于扎实的田野考察获得的。这是一种通过异宫借字,帮助完成调式旋律转换和记忆乐谱的方法。

“借字说”虽然看上去不如“移位说”容易理解,但恰恰是考虑到了艺人的实际操作问题。是从以人为主体的角度出发,考虑到人的能力,尊重人的实践,从而对音乐产生的根源、方式和方法进行深入分析后得出的研究结论。

笔者猜测,郭乃安先生很可能是同样发现了音乐学研究的队伍中,出现了相当一部分人仅单纯对音乐进行谱面的机械分析,他们把人与音乐割裂开来,而得出了与实践相违的研究结论。至此,我们便可以理解《郭文》的第一句:“这论题,不是想构建什么体系或阐明什么原理,而是有感于音乐学研究中的某些现实。”

郭乃安先生强调的“把目光投向人”的理念,是要站出來大声疾呼。是在强调音乐学研究不可仅仅只看音乐的表象,而是要对造成音乐现象的根源进行深入的挖掘,而这一出发点与重视音乐形态研究并不矛盾。

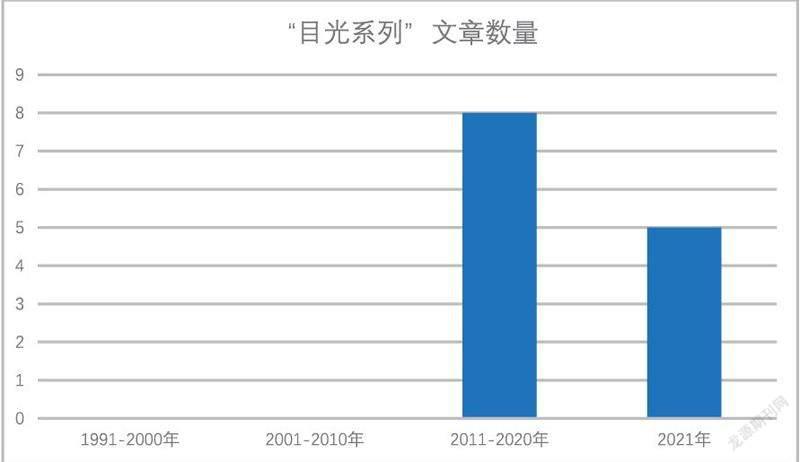

1.《郭文》诱发了“目光系列”文章的诞生

《郭文》发表于1991年,值得注意的是在其发表的前20年间并没有产生广泛的影响。在2011年,杜亚雄先生的《民族音乐学家,请你也将目光投向城市》一文参考了《郭文》的命题样式,提出了“民族音乐学,也应将目光投向城市”的主张。据笔者统计,这似乎是第一篇与《郭文》相呼应的文章。此后,陆续出现了前文提及的对《郭文》进行解读的若干文章。

近五年,效法《郭文》命题样式的文章尤为多见。如:2017年李小威的《音乐教育学,请把目光投向人》;2018年张振涛的《音乐学,请把目光投向他——怀念郭乃安先生》;2019年杨民康的《音乐研究怎样“把目光投向人”》;2019年秦序的《音乐学,请把目光也投向表演》;2021年赵倩的《曲艺传承请将目光投向“人”——新时代曲艺人才培养的现实路径》等。

2.《郭文》在学界产生了矫枉过正的影响

可以说,是《郭文》引发了“目光系列”文章的诞生,诱发了学界对“音乐学”学科定位的重新思考。但《郭文》的确也产生了矫枉过正的影响。虽然他的本意并不是否定音乐形态研究,但此文一出,被部分人片面解读,且以此作为其忽略音乐形态研究的理论依据。此后,几乎不谈音乐形态的“音乐学”文章不断涌现,延续至今。甚至在2019年的音乐学专业的硕士论文中仍能找到不做形态研究,空谈文化的案例。因此,学界也产生了不同于《郭文》的声音。

3.与《郭文》“针锋相对”观点的提出

2019年,杜亚雄的《音乐学,请把目光投向音乐》(以下简称《杜文》)明确提出了不同于《郭文》的观点:“比如说美术、种种不同的工艺学乃至许多自然科学学科,都是人所创造的,其成果也都在为人所享用,难道我们能以此为理由,提出‘美术学’‘工艺学’‘数学’”或者其他什么学问,都要‘把目光投向人’吗?如果所有的学科都“把目光投向人”,岂不是都成了‘人类學’或者是‘人类学’的分支学科,这些学科还有存在的可能性和必要性吗?……音乐学研究的重点和核心仍然应当是音乐而不是人”。

《杜文》与《郭文》观点看上去“针锋相对”,但却获得了“异曲同工”的评价。2020年杨柳风的《音乐学,请把目光面向谁》和2021年王雅蒙的《音乐学,把目光投向何处?》这两篇文章均以《郭文》和《杜文》的对比为主展开讨论,且结论大致相同,认为:两种论点的提出者所处的时代不同,角度不同,因而《郭文》与《杜文》中不同的学术观点都是具有合理性的。

为了一探究竟,笔者专门采访了杜亚雄先生。杜先生表示:1991年《郭文》刚刚发表时,整个音乐学界的研究都是以音乐形态为主的,学术的大环境非常有利于音乐形态研究的发展。他当时并不认为《郭文》会对音乐形态研究产生太多的负面影响,于是没有发声。但随着时代的变革,老一辈学者们相继退出历史舞台。音乐学界出现了严重的只重视文化研究而削弱音乐形态研究的风气。这股风气正恰恰以《郭文》作为支撑,愈演愈烈。为了呼吁音乐学工作者们及时回归到音乐形态研究这个方向上来,他才在时隔28年后专门撰写了与《郭文》观点“针锋相对”的文章,即:《音乐学,请把目光投向音乐》。

4.浙音会议的召开

2021年,也就是《郭文》发表的第30年,浙江音乐学院主办召开了以“音乐学,应将目光投向何处”为主题的学术研讨会,使得音乐学的学科定位问题再次获得关注和讨论。至此,“目光系列”文章再次走人大众视野。

可以肯定的是:郭先生虽反复强调音乐学研究应从不同角度,借助其他学科,但其中心论点并不是否定音乐形态研究。正如曼特尔·胡德所说:

“an approach…not only in terms of itself ,but also in terms of its cultural context”。我们是学习过英文的,要将“not only…but also”翻译成“不仅……而且”,而不能翻译成“不是……而是”。同理,郭先生要表达的意思是音乐学研究不仅要关注音乐形态,而且还要考虑到人的因素。他并不是在呼吁“以人为本”的同时,想要弱化音乐形态研究。

考察一个人不但要看他说了什么,更要观察他做了什么。郭先生虽发出了“将目光投向人”的呼吁,但其晚年撰写的论文仍在使用音乐形态研究的分析方法。如果说郭先生是要刻意呼吁别人忽视音乐形态研究,那他自己为什么还在用?

此外,《郭文》与《杜文》的学术观点都是针对当时不同的学术大环境提出的。郭先生根据自己所处的学术大环境发出对“人”的呼吁,是因为当时许多研究仅仅关注“是什么”,并没有太多关注“为什么”。但随着学术大环境的改变,很多人在讨论“为什么”的同时反而常常对“是什么”只字不提或一笔带过。我们知道,规范的研究理应对文化或现象的样貌特点进行形态描述,然后追查其形成原因,最后再向其他领域进一步辐射。但如果只探讨其形成的原因,而对其样貌特点不做交待,请问讨论的是什么?讨论的意义又何在?因此,笔者理解郭乃安先生提出的“将目光投向人”的观点,同时也赞同杜亚雄先生针对当前这样一个学术大环境提出的将“目光投向音乐”的观点。

音乐学的样貌本来就应该是将音乐形态研究与“人”的因素有机结合起来的。音乐是声音和时间的艺术,它只能被听见。为了能清晰地看见音乐,我们采用乐谱这类符号将音乐记录于纸上。相对于音乐学者而言,音乐创作者或演奏者对音乐本体的认识是更加立体多维的,但大多数民间艺人并没有掌握我们用来描述音乐形态的这门“语言”。于是音乐学者们对乐谱进行分析,不但是为了看清音乐的形态,也是为了探明音乐创作者的思维方式。

可以说,以“人”做出发点,将目光投向音乐;或者以音乐为出发点,将目光投向“人”,都没有离开音乐学的范畴。