致密油体积压裂复杂缝网形成规律数值模拟研究*

2022-02-13苗芷芃张荣军

苗芷芃 吴 涛 张荣军 屈 乐

(1.西安石油大学石油工程学院 2.西安市致密油(页岩油)开发重点实验室 3.中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司)

0 引 言

水平井多段压裂技术目前已经成为致密油开发的重要手段。弄清压裂裂缝扩展规律对指导水力压裂施工设计和提高储层的压裂改造效果具有重要意义,目前主要研究方向包括物模试验和数值模拟两方面。

国内外学者对常规水力压裂技术及模型进行了广泛深入的研究,现已形成比较成熟的理论体系,研发了相应的数值模拟软件且进行了相对广泛的应用。最先研究的是二维单条水力压裂模型,一种是KGD水力压裂模型[1-2],另一种是PKN水力裂缝模型[3-4]。虽然KGD、PKN等模型的几何形状非常简单,但在研究中对裂缝尖端区域的认识仍然不足。E.DETOURNAY等[5]采用渐近理论对水力裂缝扩展问题做了进一步研究。J.DESCROCHES等[6]首先给出了在无断裂韧度、无滤失(黏性占优)情况下,裂缝尖端附近缝宽和流体压力的关系。B.LENOACH[7]给出了在无断裂韧度、滤失占优情况下的渐进解(半解析解)。不同情况下水力裂缝扩展的半解析解被相继提出[8-10]。这些解对数值模型的发展也有显著的促进作用,比如,E.GORDELIY等[11-13]根据渐近理论提出了新的XFEM增强策略,优化了XFEM模拟水力裂缝扩展时的计算精度及收敛速度。20世纪80年代平面水力裂缝扩展模型逐步开始得以发展。A.PEIRCE等[14]提出了一种隐式水平集的方法来模拟水力裂缝的扩展,在裂缝尖端结合渐近解,提高了计算精度。YAO Y.等[15]采用孔压COHESIVE单元建立了平面水力裂缝的扩展模型。当储层中天然裂缝、节理非常发育,尤其是当储层中存在不止一组天然裂缝时,水力裂缝的扩展轨迹将会更加复杂。此时,常规的解析模型、拟三维、平面或多平面水力裂缝模型将不再适用。2013年,FU P.C.等[16]提出了一种模拟裂缝性储层中水力裂缝扩展的有限元方法。当前业界普遍认为,水力裂缝和储层天然裂缝或非连续结构面之间的相互作用是形成复杂裂缝网络的重要原因。ZHOU J.等[17]通过一系列室内试验对水力裂缝和天然裂缝之间的相互作用进行了研究,认为除应力差和夹角外,天然裂缝面的抗剪强度对水力裂缝和天然裂缝的相互作用行为也有重要影响。FAN T.G.等[18]通过试验对含有2组相互正交节理的岩石中水力裂缝的扩展进行了研究,分析了多种因素(尤其是天然裂缝分布密度和注入排量)对裂缝网络演化的影响。目前,总体来说对于压裂复杂缝网形成规律认识仍然不足。

水力压裂作为一种油田增产改造措施,已经广泛地应用于非常规油气藏开发之中,目前需要进一步提高水力压裂数值模拟技术的水平,以达到准确反映实际压裂效果的目的。

1 研究背景

鄂尔多斯盆地三叠系延长组自上而下分为长1~长10等10个油层组,笔者主要以长庆陇东地区西233区块长7油层组储层岩心为研究目标。目标储层砂岩孔喉结构为中孔-微细喉,主要储集空间为原生粒间孔,微细喉道造成储层致密,渗透性差,其平均渗透率为0.2 mD,孔隙度为8.85%,是典型的致密储层[19]。对于非常规致密储层,必须经过压裂改造、形成大规模空间缝网才能形成产能,从而实现经济开发。

笔者将结合现场数据分析和复杂缝网数值模拟,首先通过分析现场施工参数和后期产量等数据,寻找压裂施工参数与裂缝分布及后期产量之间的关系,寻找对形成有效裂缝影响最重要的因素;然后针对数据分析得出的结论,通过建立数值模型进行模拟,以寻找其背后的根本机理。获得适合现场实际的非均质地层条件下裂缝的扩展规律,为压裂施工设计及优化提供有益指导。

2 现场岩石矿物成分分析

矿物组成成分使用X射线衍射仪测定,对不同岩性的岩心进行精细衍射分析,获得的衍射谱图即为腹部区块常见火成岩标准谱图。利用标准谱图与未知样品的谱图进行比对,进而进行单井纵向岩性的识别及区块各井横向岩性的对比识别。分别测试不同深度、不同井和不同层位的致密砂岩样品。

2.1 现场岩石组分统计分析

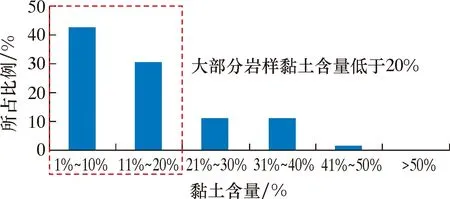

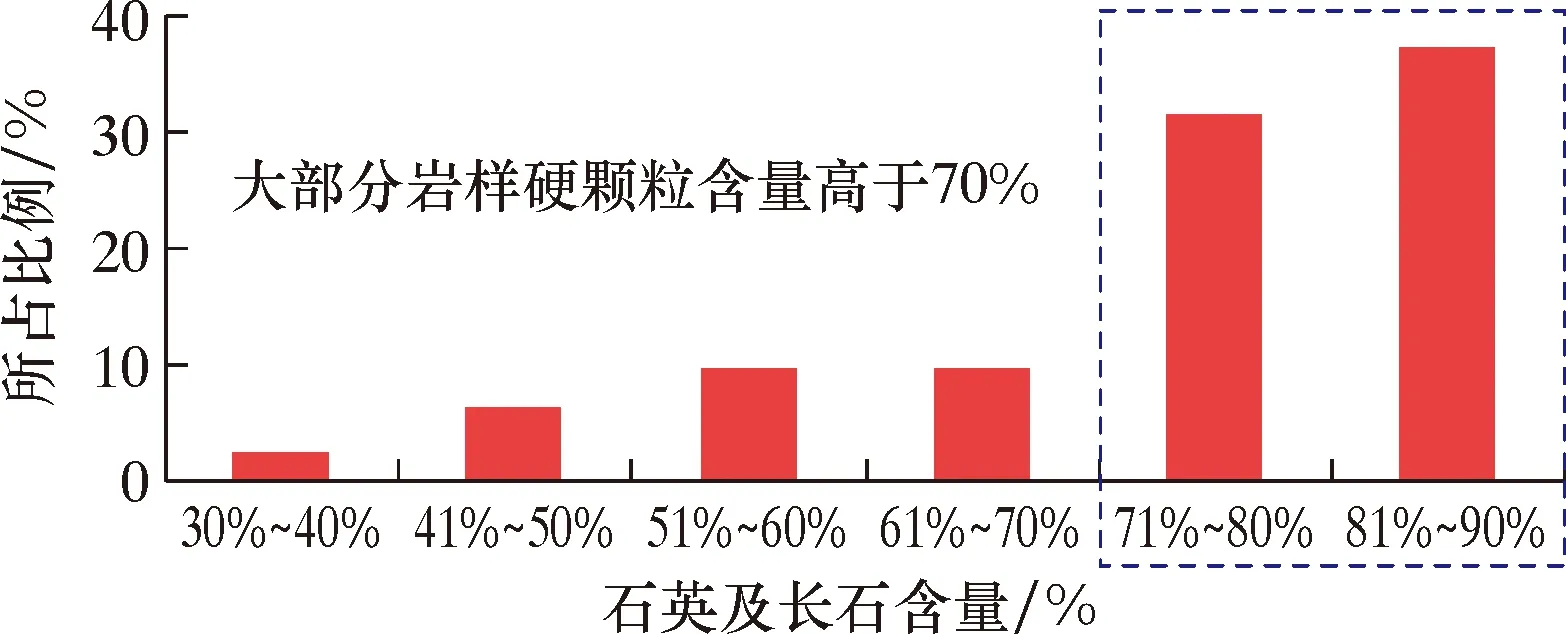

岩石组成成分通过分析不同深度、不同井和不同层位的致密砂岩组分数据获得。整理所有数据后发现,岩石组成成分主要为石英砂岩组织,岩心黏土含量比例大多低于20%,其分析结果如图1所示。岩心石英和长石等硬颗粒含量大多高于70%,其分析结果如图2所示。

图1 目标区块岩样黏土含量分布图

图2 目标区块岩样石英及长石等硬颗粒含量分布图

目标储层黏土组分分析结果如图3所示。目标储层伊利石含量高,分布广泛。呈丝状的伊利石深入砂岩孔隙内,将残余孔隙分割成细小的喉道,增加了流体流动通道的弯曲度,从而大大降低砂岩的渗透性;伊利石与其他黏土矿物共存,且在残余孔隙中彼此交错,使得孔隙环境中的润湿性更为复杂,对流体渗流产生影响;水力压裂可能造成储层损伤,绿泥石、伊利石属于水敏矿物,其在酸性条件下会发生溶蚀,可用于改善储层性质。

图3 目标储层黏土中各组分比例分析图

2.2 岩样矿物组分测试分析

分别测试了在不同深度,不同井和不同层位的矿物组成成分致密砂岩样品。测试结果如表1所示。

表1 致密砂岩矿物含量分析表

2.3 目标储层地质性质情况分析

2.3.1 目标储层天然裂缝统计分析

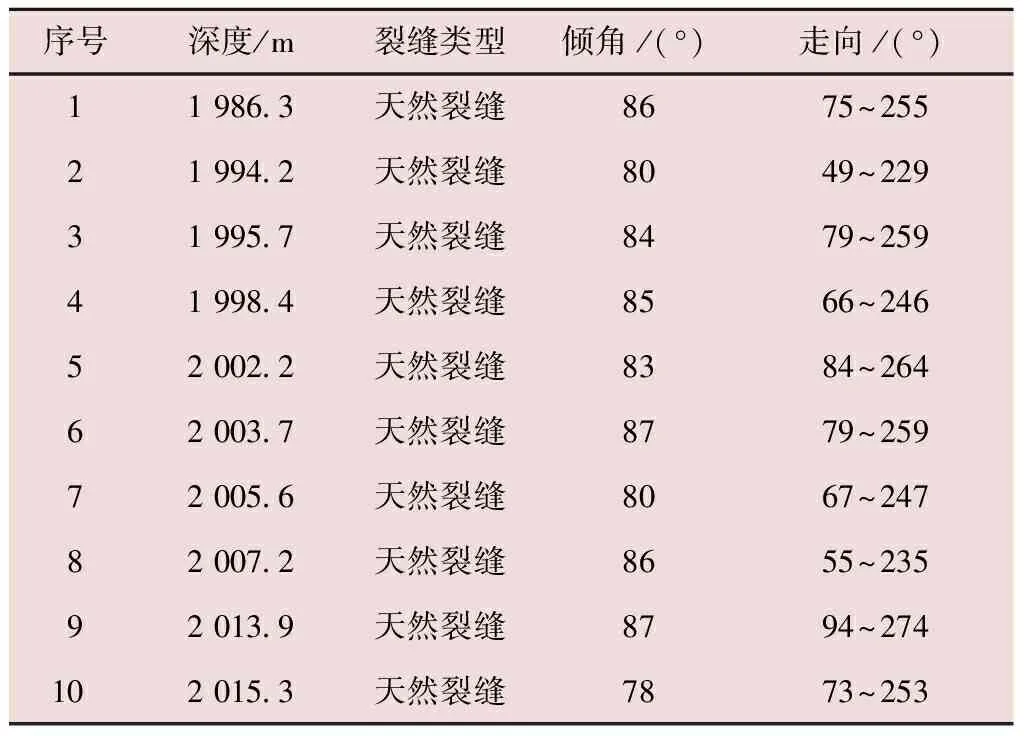

通过文献调研及现场数据统计分析,目标储层天然裂缝线密度为每米0.345条,其天然裂缝倾角大部分在80°以上,以大角度裂缝为主,走向主要集中在70°~260°。目标储层长7油层组天然裂缝发育情况如表2所示。

表2 目标储层长7油层组天然裂缝发育情况

2.3.2 目标储层地质情况分析

由于数值模拟试验模拟的是2 000 m深度地层,故取目标储层悦35井1 997.02 m深度地应力数据为数值模拟依据。其水平最大主应力为44 MPa,最小主应力为39 MPa,上覆岩层压力为41 MPa。孔隙压力取目标储层2 000 m深度为依据,其值为21 MPa。地应力现场数据分析结果如表3所示。

表3 目标储层地应力数据分析

孔隙压力现场数据分析结果如表4所示。

表4 目标储层孔隙压力数据分析

2.3.3 目标储层岩样力学参数测试分析

岩石的力学性质研究主要通过室内岩石力学试验进行,通过试验可以获得岩石的抗压、抗拉强度、弹性模量及泊松比等参数。试验装置为TAW-1000深水孔隙压力伺服试验系统。通过三轴及单轴试验,获取了目标储层岩样弹性模量、泊松比、抗拉强度及抗压强度等力学参数。为使后续数值模拟试验贴近实际情况。取测试获得的弹性模量均值23.09 GPa、泊松比均值0.233 6、抗拉强度均值7.8 MPa和抗压强度均值176.5 MPa为模拟参数。

2.3.4 目标储层岩样孔渗参数测试分析

岩石的孔渗性质研究主要通过室内岩石流动模拟试验进行,通过试验可以获得岩石的渗透率、孔隙度等参数。试验装置为岩石流动模拟系统。通过岩石流动试验,获取了目标储层岩样渗透率、孔隙度等参数。为使后续数值模拟试验贴近实际情况,取测试获得的渗透率均值0.06 mD和孔隙度均值8.02%为模拟参数。

通过现场数据总结分析、目标储层岩样强度试验及孔渗试验数据分析,获得了目标储层地质情况的相关信息,为后续数值模拟试验参数选取提供了参考。

3 真三轴压裂试验及数值模拟试验

3.1 真三轴压裂试验方案

试验主要用了8块水泥岩样,其中4块水泥岩样不包含天然裂缝,另外4块包含天然裂缝。通过对裂缝线密度实际情况进行换算可知,包含天然裂缝的水泥块中仅有1条天然裂缝。分别在应力差为8或4 MPa,流体环境为清水或滑溜水的条件下开展压裂试验。其中,当应力差为8 MPa时,各方向应力分别为上覆岩层压力16 MPa,最大主应力18 MPa,最小主应力10 MPa;当应力差为4 MPa时,各方向应力分别为上覆岩层压力12 MPa,最大主应力14 MPa,最小主应力10 MPa;注入排量统一控制为15 mL/min。具体试验方案如表5所示。

表5 真三轴压裂试验方案

3.2 真三轴压裂试验和数值模拟试验结果分析

以ABAQUS软件的Cohesive单元模拟水力裂缝及天然裂缝为基础构建三维数值模拟模型,三维数值模拟试验方案与真三轴物模试验方案相同。

分析真三轴压裂试验结果与三维数值模拟结果可知,由于清水黏度和滑溜水黏度差距不大,30 cm三维模型的清水和滑溜水真三轴压裂结果无明显区别,二者数值模拟结果基本相同。由于天然裂缝与水力裂缝之间的夹角(10°)较小,在8 MPa地应力差和4 MPa地应力差条件下,真三轴压裂和数值模拟中裂缝均发生转向并有沿天然裂缝方向扩展的现象,且二者破裂压力和裂缝扩展现象拟合度良好。通过对含有天然裂缝的数模试验结果分析,相同试验时间内,在4 MPa地应力差下裂缝扩展速度明显慢于在8 MPa地应力差下裂缝扩展速度。初步分析可知:地应力差越大,裂缝越倾向于沿一个方向快速扩展,形成单一直缝;地应力差越小,裂缝缓慢扩展,在周边形成较为复杂的缝网结构。

选用2块代表性水泥岩样说明如下。

1#水泥样中无天然裂缝,应力差为8 MPa,在流体环境为清水条件下进行试验。沿最大主应力方向开裂,无明显转向,在21 s时最大裂缝宽度为2.03×10-5m。物理模拟注入点孔压最大值为20.37 MPa,数值模拟注入点孔压最大值为19.57 MPa。裂缝到达模型边界,故压力维持高值。分析结果如图4所示。

图4 1#水泥岩样结果分析

5#水泥样中具有天然裂缝,应力差为8 MPa,在流体环境为清水条件下进行试验。沿水力裂缝面出现小裂缝,裂缝交界处出现转向,随后沿天然裂缝扩展。由于天然裂缝面扩展的挤压作用,水力裂缝面扩展宽度缩小。物理模拟注入点孔压最大值为19.67 MPa,数值模拟注入点孔压最大值为23.57 MPa。裂缝到达模型边界,故压力维持高值。分析结果如图5所示。

图5 5#水泥岩样结果分析

4 现场工况下数值模拟参数优化

4.1 模型构建及基本参数设计

根据真三轴压裂试验和相应的数值模拟试验结果,二者拟合良好。因此可以利用试验中各项基本参数并结合现场地应力条件进行大尺度二维压裂模拟试验,通过调整天然裂缝面摩擦因数或注入排量等条件探索优化缝网复杂度,为提高产能提供借鉴。

二维数值模型随机裂缝分布如图6所示。该模型尺寸为40 m×40 m,注入点选取在模型形心处,如图7所示。关于注入点反对称布置30条6 m和20条4 m天然裂缝,模型采用三角形网格进行划分,其中三角形块体单元3 558个,界面单元5 257个,边界条件为固定位移且不可渗透。二维数值模拟参数为:模拟深度2 000 m,弹性模量23.04 GPa,泊松比0.233 6,渗透率0.06 mD,孔隙度8.02%,密度2 600 kg/m3,抗压强度176.5 MPa,抗拉强度7.8 MPa,最大水平主应力44 MPa,最小水平主应力39 MPa,上覆岩层应力42 MPa,孔隙压力21 MPa,压裂液黏度66 mPa·s,注入排量15 ml/min,压裂时间110 s。

图6 二维数值随机裂缝分布图

图7 随机裂缝分布网格划分图

4.2 天然裂缝面摩擦因数对缝网复杂度的影响

设置天然裂缝面摩擦因数为0.2、0.4、0.5、0.6和0.8,开展裂缝面摩擦因数对缝网复杂度影响情况研究。

各模拟结果裂缝长度统计如图8所示。由图8可知:各模拟结果裂缝总长度相差不大;随着天然裂缝面摩擦因数的增大,形成的天然裂缝长度不断减小,而水力裂缝长度不断增加。

图8 各模拟结果裂缝长度统计

利用缝网复杂度定量计算方法计算各模拟结果下缝网复杂程度如表6所示。由表6可知:各模拟结果裂缝面积几乎相同,故面缝率差距不大;当摩擦因数为0.4时裂缝倾角离散度最大;当摩擦因数为0.6和0.8时,裂缝几乎是一条直缝,故此时裂缝倾角离散度为0;当摩擦因数为0.4时,裂缝复杂度最大;当摩擦因数为0.6和0.8时,裂缝复杂度很小。

表6 各模拟结果缝网复杂度计算

4.3 注入排量对缝网复杂度的影响

选取目标区块中华H45-2井(低产井)和华H45-3井(高产井)进行研究。华H45-2井(低产井)每簇注入排量为2 m3/min,华H45-3井(高产井)每簇注入排量为3 m3/min。为了细化研究结果,在每簇排量2~3 m3/min之间,设置了每簇排量分别为2.25、2.50及2.75 m3/min的对照观察试验,以期获得最佳排量区间。

模拟试验结果表明,当注入排量逐渐上升时形成的裂缝总长度同样在不断增加,对应了从华H45-2井到华H45-3井产量的变化。但是形成的天然裂缝长度先增加后减小,当每簇注入排量为2.5 m3/min时形成的天然裂缝长度最长,形成的裂缝总长度最长。因此初步分析目标储层每簇各井最佳注入排量为2.5 m3/min,折合每段10.0~12.5 m3/min,在此排量下缝网复杂度最大。

各模拟结果裂缝长度统计如图9所示。由图9可知,各模拟结果裂缝总长度随排量增大,当每簇注入排量为2.5 m3/min时形成的天然裂缝长度最长,形成的裂缝总长度最长。

图9 各模拟结果裂缝长度统计

利用缝网复杂度定量计算方法计算各模拟结果下缝网复杂程度如表7所示。从表7可知:面缝率总体呈现先逐渐增大后略微减小的态势;裂缝倾角离散度总体呈现先逐渐增大后少量减小的态势;裂缝复杂度总体呈现先逐渐增大后少量减小的态势;当每簇注入排量为2.50 m3/min时,裂缝复杂度最大。

表7 各模拟结果缝网复杂度计算

5 结论与建议

(1)水力压裂过程中,裂缝易沿倾角较大的天然裂缝方向转移。

(2)地应力差越大,裂缝越倾向于沿一个方向快速扩展,形成单一直缝;地应力差越小,裂缝缓慢扩展,在周边形成较为复杂的缝网结构。

(3)天然裂缝面摩擦因数在0.5以下时,水力裂缝会沿天然裂缝方向转移,形成较为复杂的缝网结构;天然裂缝面摩擦因数为0.4时,形成的缝网复杂度最高。

(4)建议通过改变现场滑溜水配方,将缝面摩擦因数控制在0.4左右;将每簇注入排量控制在2.5 m3/min左右,折合每段10.0~12.5 m3/min;西平区块目前使用的大约1 500 m水平段长度仍有增加空间;压裂施工时的最优段间距为40 m左右,最优簇间距为10 m左右。