复合岩样中单裂隙几何特征对其破坏模式及强度的影响

2020-04-13王其虎叶义成王为琪黄畅畅胡南燕

王其虎 王 杰 叶义成 王为琪 黄畅畅 胡南燕

(1.武汉科技大学资源与环境工程学院,湖北武汉430081;2.冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室,湖北武汉430081)

大量岩体工程中广泛存在着不同性质岩石相互 接触,例如:矿岩接触带巷道、层状矿床采场顶板、复合充填体等,局部范围构成了典型的复合岩体,这些复合岩体的力学特性决定了其工程稳定性。由于不同岩石介质之间力学性质存在差异而又相互接触约束,它们所构成的复合岩体在外加荷载下的宏观力学行为特征相对于单一岩体更为复杂,无法简单地采用某一种岩石的力学参数进行描述。因此,国内外众多学者对工程体与地质体所构成的复合结构体,以及盐岩、煤岩、相似材料等所构成的层状复合岩石进行了实验研究。Zhao等[1]、Liu等[2]研究了煤岩复合体强度的差异性,实验表明煤岩复合体的强度主要取决于煤体强度而不是岩体强度,且破坏主要发生在煤体内部。王安明等[3-4]、刘晓云等[5-6]、Li等[7]对于含夹层的岩盐,其强度介于纯岩性的强度范围内,最易变形的部分控制着复合岩体的破坏行为。左建平等[8]认为在单轴条件下,受界面派生应力的影响,煤体以劈裂破坏为主,煤体内的裂纹可扩展到岩体中。Zhao等[9]、余永强等[10]考虑界面黏结强度对破坏模式的影响。理论分析了煤岩的弹性模量及侧向变形能力的差异导致了复合体发生差异性破坏。刘学伟等[11]、Liu等[12]研究了裂隙形式对岩体强度特征及破坏模式的影响,杨圣奇等[13]、付金伟等[14]、王浩宇等[15]研究了单一岩体裂纹细观试验扩展情况及扩展机理,对复合体研究甚少。并可以看出目前针对复合岩样力学特性的大部分研究重点关注其宏观整体力学特性,较少从微观上研究复合岩体中裂隙的扩展特征。而复合岩体的宏观破坏从本质上来讲是裂隙的萌生—扩展—贯通所导致的,因此,有必要对复合岩体中裂隙的扩展规律及其对复合岩体宏观破坏模式和强度的影响进行探讨。

基于此,本项目从微观上考虑复合岩体中原生裂隙的几何特征对其宏观力学特性的影响,通过建立由2种岩石构成的含单裂隙的复合岩样数值模型,对复合岩样在单轴压缩载荷下的裂隙扩展进行模拟研究,重点分析裂隙长度、倾角等裂隙几何参数对复合岩样的破坏模式和强度特性的影响。

1 模拟方案

给出复合岩样中的单裂隙几何特征,由岩石A和岩石B构成复合岩样AB模型。模型尺寸60 mm×60 mm×120 mm,划分网格共有278 600个节点,1 612 100个单元,模型预制1条长度2a、倾角α(裂隙与水平方向的夹角)、张开度[16]t、纵向贯通的裂隙。并假定岩石A、B两侧裂纹起裂角分别为γ和β,如图1所示。

边界条件:在岩样上、下表面进行位移控制加载,加载速度5×10-7m/step,其余表面均为自由面[9]。

本构模型及参数:考虑应变的增大将导致岩样产生裂纹、性能劣化等,同时为了能够获得完整的单轴压缩应力与应变曲线,所以本研究采用应变软化本构模型[15,17],对含有单裂隙的复合岩样 AB进行单轴压缩模拟,岩石A、B 的相关物理力学参数[9,17,18]如表1和表2所示。

按照裂隙长度10 mm、12 mm、14 mm、16 mm、18 mm,裂隙倾角0°、30°、45°、60°、75°、90°,交叉设计具有不同几何特征的裂隙30条,分别在岩样A、B、AB中预制这些裂隙,再加上3组完整的岩样,共计93个模拟岩样。

2 复合岩样与单一岩样破坏模式及强度比较

复合岩样在外加荷载下的破坏模式及强度特征相对于单一岩体更为复杂,为了研究复合岩样破坏的特殊性,首先对比分析含单裂隙的复合岩样与单一岩样的破坏模式及强度规律的差异性。以裂隙几何参数为2a=16 mm、α=45°的复合岩样破坏模式以及单一岩样破坏模式为例进行分析。

图2为2a=16 mm、α=45°时岩样AB的破坏过程,当加载到1.91 MPa时,裂隙端部两侧开始出现拉伸破坏,形成翼裂纹发展趋势,并以β=35°方向由端部上方向外扩展;继续加载到5.40 MPa和6.51 MPa时,A侧裂隙端部左上方开始以γ=70°方向发生剪切扩展,B侧裂隙端部右下方开始出现小型拉伸破坏。整体上A侧裂隙端部扩展速度快于B侧裂隙端部,且B侧裂隙端部右下方的塑性区发展缓慢,最终达到峰值应力时呈现出典型的“y”型破坏。而岩样A、B的破坏过程则呈现出显著差异。在破坏形式上,岩样A、B分别发生四翼“X”状共轭斜面剪切破坏和两翼单斜面剪切破坏,如图3所示。从塑性区分布上看,岩样A、B中的裂隙发生对称均匀扩展,而AB岩样中B侧裂隙端部下方扩展范围小,裂隙扩展不对称。

3种岩样的抗压强度均与裂隙倾角呈现出正相关,而与裂隙长度则呈现出负相关。同样的裂隙几何特征状态下,岩样A的强度最大,岩样B的强度最小,如图4所示。

3种岩样的应变与裂隙倾角也呈现正相关,与长度则呈现出负相关,岩样A的应变最小且随裂隙倾角的变化速率较慢,岩样AB的应变随裂隙倾角的变化规律同岩样A较为接近,如图5所示。

3 裂隙几何特征对复合岩样破坏模式与强度的影响

3.1 裂隙倾角对复合岩样破坏模式的影响

对于α=0°的复合岩样,当荷载达到2.08 MPa时,裂隙上下表面开始出现拉伸破坏;荷载达到2.45 MPa时,裂隙开始出现由中部及两尖端向外上下扩展的现象,A侧裂隙端部发生沿γ=120°方向以剪切破坏为主的上下对称扩展,B侧裂隙端部则发生沿β=75°方向以拉剪复合破坏为主的上下对称扩展;随荷载的增加,裂隙中部拉伸破坏单元越来越密集,并向B侧扩展,逐渐与B侧裂隙端部破坏区相沟通,如图6所示。

对于α=30°的复合岩样,荷载达到1.82 MPa时,B侧裂隙尖端开始出现拉伸破坏,并沿β=50°方向发生拉伸扩展形成翼裂纹;加载到4.51 MPa时,A侧裂隙端部上方开始出现沿γ=90°方向的剪切破坏,同时B侧裂隙端部下方开始出现拉伸破坏,并不断扩展至岩样边界,形成四翼非对称的“X”型破坏,见图7所示。

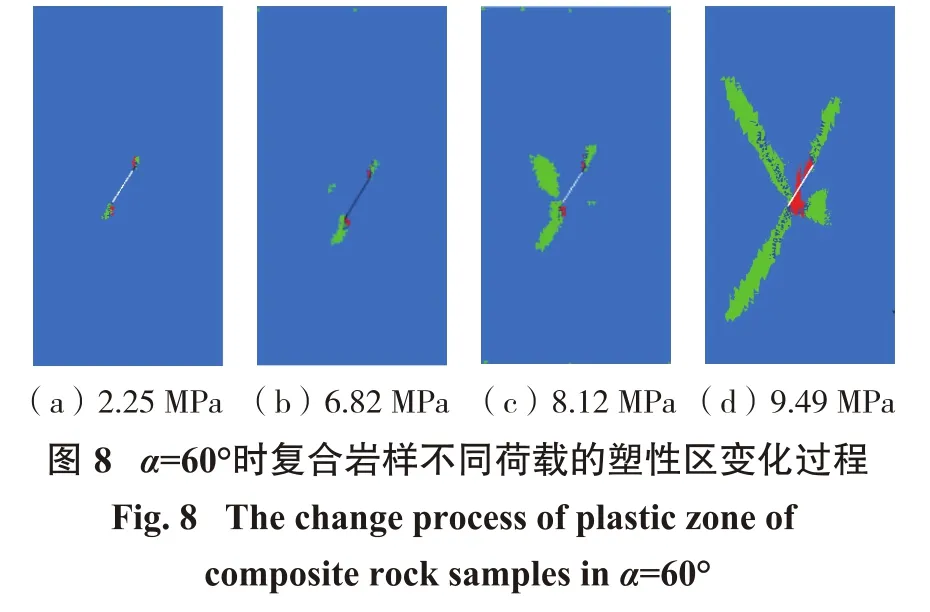

对于α=60°的复合岩样,荷载达到2.25 MPa时,先在裂隙上下表面出现破坏,形成翼裂纹发展趋势,然后B侧裂隙端部沿β=15°方向开始出现拉剪复合破坏;加载到6.82 MPa和8.12 MPa时,分别在A侧裂隙端部出现沿γ=55°方向剪切破坏和B侧裂隙端部下方出现小范围剪切破坏。最终,复合岩样呈现出三翼“y”型破坏,如图8所示。

对于α=75°的复合岩样,起裂应力较大,荷载达到3.47 MPa时,首先在裂隙表面发生破坏,形成翼裂纹发展趋势,之后在B侧裂隙端部沿β=0°方向出现拉剪复合破坏;加载到8.90 MPa和9.39 MPa时,分别在裂隙端部沿γ=45°方向发生剪切破坏和B侧裂隙端部下方处发生小范围剪切破坏。整体上看,复合岩样的破坏主要发生在A侧,B侧破坏范围较小,最终复合岩样呈现出三翼“>”型破坏,如图9所示。

当α=90°时,岩样AB起裂应力急剧增大,在7.68 MPa时,B侧裂隙表面才开始出现拉伸破坏单元;继续加载,在A侧尖端出现剪切破坏,裂隙沿A-B交界面扩展,加载到10.56 MPa时轴向扩展趋于稳定,而在A侧裂隙表面出现剪切破坏并迅速向外发展,如图10所示。

综上所述,从破坏形式上来看,复合岩样在初期加载阶段,裂隙表面首先出现破坏,随着荷载增大,裂隙端部产生翼型扩展;裂隙倾角α越大,裂隙的起裂应力越大,翼起裂角β和反翼起裂角γ越小,如图11和图12所示。B侧裂隙端部上下的扩展区域随α的增大,扩展范围越来越小,尤其是下方区域。从扩展的起始位置上来看,当α≥60°时,翼裂纹扩展的起始位置为裂隙端部;当α<60°时,翼裂纹的扩展是在裂隙表面靠近端部两侧,见图13所示。随着α增大,B侧下方的塑性区从B侧裂隙上部尖端逐渐向下移动。从扩展速度和范围来看,B侧下方的塑性区晚于A侧出现,且发展缓慢,扩展范围小。整体上,随着裂隙倾角的增大,复合岩样的破坏模式呈现出由“X”→“y”→“>”过渡的变化特征,见图13所示。

3.2 裂隙倾角对复合岩样单轴抗压强度的影响

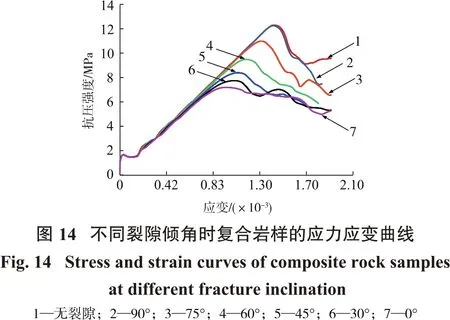

图14为2a=16 mm不同裂隙倾角复合岩样的应力应变曲线,可以看出:α越小,峰值应力越小,峰后表现出延性越明显;当α=90°时,复合岩样应力应变曲线与完整岩样应力应变曲线几乎完全重合,表明当α=90°时,裂隙对复合岩样的力学特性影响不显著;而复合岩样的弹性模量随裂隙倾角的增大而增大。

复合岩样的单轴抗压强度与裂隙倾角呈现非线性正相关,其强度随裂隙倾角的变化曲线呈现出典型的“s”形状,这里可根据强度随裂隙倾角的变化速率将曲线划分为3个区域,如图15所示。Ⅰ区域(α≤45°):随着倾角的增加,抗压强度缓慢上升,该区域的强度对裂隙倾角的增加敏感度低。Ⅱ区域(45°<α≤75°):抗压强度随裂隙倾角的增加呈现出急剧增加趋势,该区域的强度对裂隙倾角非常敏感。Ⅲ区域(α>75°):抗压强度随裂隙倾角的增加呈现出缓和增加趋势,该区域的强度对裂隙倾角的增加敏感度较低。

3.3 裂隙长度对复合岩样破坏模式的影响

对于裂隙倾角α=0°、75°的复合岩样,随着裂隙长度的增加,岩样的破坏模式变化不大。对于α=0°的岩样,裂隙越长,裂隙中部的拉伸破坏单元越密集且越靠近B侧裂隙端部,最终由于两侧裂隙扩展的差异性形成四翼非对称型的“X”破坏,如图16所示;而对于α=75°的岩样则呈现出“>”破坏。

对于裂隙倾角α=30°、45°、60°的复合岩样,随着裂隙长度的变化,复合岩样表现出2种不同的破坏模式,如图16所示。α=30°、α=45°时,随着裂隙长度的增加,B侧裂隙端部下方的扩展范围逐渐变小,扩展模式由四翼非对称的“X”破坏向三翼“y”型破坏过渡。当α=60°时,随着裂隙长度的增加,B侧上方的扩展范围变大,B侧下方的扩展范围逐渐变小,扩展模式由两翼单斜面剪切破坏向三翼“y”型破坏过渡,如图16所示。

3.4 裂隙长度对复合岩样单轴抗压强度的影响

复合岩样的单轴抗压强度与裂隙长度呈现出线性负相关,且裂隙倾角越大,复合岩样的单轴抗压强度随裂隙长度的变化越不显著,当α=90°时,抗压强度与裂隙长度关系不大,几乎与完整复合岩样的抗压强度相同,这也表明:α=90°时复合岩样中裂隙的存在对其抗压强度影响不大,如图17所示。

4 结论

(1)随着裂隙倾角的增大,复合岩样中力学性能相对较弱一侧的裂隙扩展尤其是反翼扩展范围逐渐减小,且起裂位置从上部尖端逐渐向下变化,破坏模式呈现出由“X”→“y”→“>”的过渡变化特征,而两侧的翼起裂角和反翼起裂角也同时变小,起裂应力则逐渐增大;复合岩样整体强度随裂隙倾角呈现出“s”型非线性正相关。

(2)随着裂隙长度的增大,复合岩样中力学性能相对较弱一侧的裂隙扩展尤其是反翼扩展范围同样的也逐渐减小,复合岩样整体强度与裂隙长度呈现出线性负相关。

(3)对于裂隙平行于接触面的复合岩样,其强度和变形特性受裂隙长度的影响均不显著,与完整复合岩样的较为接近。

(4)研究结论表明:复合岩体中裂隙倾角越小,裂隙扩展形成的破裂面越发育,其整体强度也越低,越不利于其整体稳定性,因此,接触带巷道、复合充填体等复合岩体工程中需重点对近垂直于接触面的裂隙进行加固。

(5)本项目是以2种典型岩石构成的复合岩样为研究对象,利用数值模拟探讨了复合岩样中单裂隙几何特征对其破坏模式及强度的影响。而构成复合岩样的2种岩石的力学特性差异也会影响到复合岩样中裂隙的扩展规律,可结合相似实验对含单裂隙的不同强弱组合复合岩样的裂隙扩展特性开展进一步验证和研究。