尾叶桉半同胞家系遗传变异及优良家系选择

2022-01-21李大华李蔷薇黄勇德吕必文赵英伟王建忠

李大华,李 霞,李蔷薇,黄勇德,张 磊,吕必文,赵英伟,王建忠

(广西壮族自治区国有东门林场,广西扶绥 532100)

尾叶桉(Eucalyptus urophylla)是桃金娘科(Myrtaceae)桉树属常绿高大乔木,原产于印度尼西亚群岛东部的岛屿,分布在8°30'~10°S,垂直分布海拔300 ~ 3 000 m[1]。尾叶桉是优质纸浆材,具有速生、丰产等特点。1919年,巴西最早引进尾叶桉;1965年,我国的华南植物园引进4 个种源;1984年,广西依托中澳技术合作东门桉树人工林项目,开始引进尾叶桉(种源∕家系)进行遗传改良,通过生长测定和遗传变异分析选择其优良家系[2-3]。

在林木遗传改良中,优树选择是指按一定育种目标在种内群体中保留优良个体,去除弱势个体是选择育种的关键,也是得到优良品种和生产群体的重要手段[4-5]。陈健波等[6]对尾叶桉家系进行初步研究,获得2个优良家系,且表示在进行家系试验时应尽可能选用优良种源的家系,再从这些家系中优中选优。徐建民等[4]对2 个优良种源44 个自由授粉家系进行生长、形质、木材和抗风等性状的遗传分析,得到25个优良家系。李光友等[7]采用树高、胸径、单株材积和保存率综合评定及家系群体平均选择指数两种方法,得到5 个优良家系。后续对尾叶桉优良家系特别是半同胞测定林优树选择的研究较少。

为给尾叶桉后续的家系试验筛选优良亲本材料,同时发掘适宜尾叶桉无性系化的优良遗传型,本研究对其半同胞家系试验林中生长量较好及遗传力较高的优良家系进行再选择,以期能获得木材产量高、材性品质较好及抗风性较强的优良家系和单株,为其良种培育补充遗传基础材料,同时有效地推动尾叶桉高世代遗传改良的进程。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于广西壮族自治区国有东门林场华侨分场25 林班57、64 经营班(试验林编号为E164)(107°51'E,22°20'N)。年均气温21.2 ~ 22.3 ℃,最高气温38~41 ℃,最低气温-4~1.9 ℃;年均无霜期346 天;年均降水量1 000 ~ 1 300 mm;年均相对湿度74%~83%。土壤为典型的砖红壤。

1.2 试验材料

154个参试家系来源于广西国有东门林场第一代尾叶桉家系E46、E54、E77和E94试验林的优树种子。

1.3 试验设计与试验林营建

采用完全随机区组设计,单行4 株1 小区,5 次重复,株行距2 m×4 m,面积4.0 hm2。采用机耕全垦整地方式,先进行交叉裂土两次,再进行拔桩带状裂土1 次,机耕深度45 cm 以上,伐根残留低于5%。2010年5月28日定植,定植时浇透土壤,外围种植保护行。定植1 个星期后调查成活率,于2010年6月13日和6月29日进行两次补植。

造林前的基肥为桉树专用基肥(总养分≥30%)。用尿素(N 含量46%)、钙镁磷(P 含量18%)和氯化钾(K含量50%)进行复混,体积比为尿素∶钙镁磷∶氯化钾=1.5∶5∶0.5,有效成分中N、P和K的含量分别为10%、15%和5%。每吨肥加硼砂10 kg、硫酸锌5 kg和硫酸铜5 kg。施肥量为0.5 kg∕坑。

2010年7月上旬,进行带状铲草抚育(带宽1.5 m),芒类草根全清除,其他杂灌砍至20 cm 以下;1.5 m范围外进行砍荒除杂,杂灌砍至30 cm 以下。10月中旬追加带状铲草抚育1 次。第2 和第3年4 — 6月分别砍荒1次,杂灌砍至20 cm以下。

结合除草进行追肥,时间为2010年8月中旬、第2 和第3年的4 — 6月雨季。追肥坑规格为20 cm × 30 cm × 20 cm,使用桉树专用追肥(总养分≥33%)。用尿素(N 含量46%)、钙镁磷(P 含量18%)和氯化钾(K 含量50%)进行复混,体积比为尿素∶钙镁磷∶氯化钾=2.6∶3.7∶1,有效成分中N、P和K的含量分别为15%、10%和8%。施肥量为0.5 kg∕坑。

1.4 生长调查

在0.5、1.5、2.5、3.5和4.5年时对林木生长量进行每木调查,保存率分别为98.76%、78.67%、75.11%、72.32%和71.32%。采用测树围尺测定胸径(D)(精确至0.1 cm),各林龄段的胸径表示为D1.5、D2.5、D3.5和D4.5;采用VERTEX超声波测高仪测定树高(H)(精确至0.1 m),各林龄段的树高表示为H0.5、H1.5、H2.5、H3.5和H4.5;单株材积(V,m3)根据公式计算,各林龄段的材积表示为V1.5、V2.5、V3.5和V4.5。

1.5 数据处理

采用Excel 2007 和SAS∕STAT®8.1 软件进行统计分析。

采用桉树人工林二元立木材积公式计算单株材积;方差分析采用SAS GLM 过程(计算平方和的方法用SS3),方差分量采用PROC VARCOMP 过程中的限制最大似然法(REML)计算[8],进而估算家系遗传力、单株遗传力、遗传变异系数、表型变异系数、家系或单株各性状选择指数和遗传增益。单株材积(V)[9]、混合线性模型[10]、家系遗传力(H2)[7]、单株遗传力(h2)[7]、遗传变异系数(GVC)[11]、表型变异系数(PVC)[11]、家系或单株各性状选择指数(I)[12-13]和遗传增益(△G,%)[14]计算公式如下:

式中,μ为总体平均值;Fi为家系效应;Bj为区组效应;FBij为区组×家系效应;Eijk为随机误差。

式中,为家系间的方差分量;为家系内小区间的方差分量;为误差项分量;B为重复数;N为小区株数。

式中,µ为平均值。

式中,Wn为某家系∕单株第n个性状的加权系数,设定为第n个性状标准差σn的倒数为某种源∕单株第n个性状的遗传力;Pn为某种源∕单株第n个性状的表型值。

式中,S为选择差;h2为遗传力为所有家系性状的平均值。

2 结果与分析

2.1 生长性状表型变异与方差分析

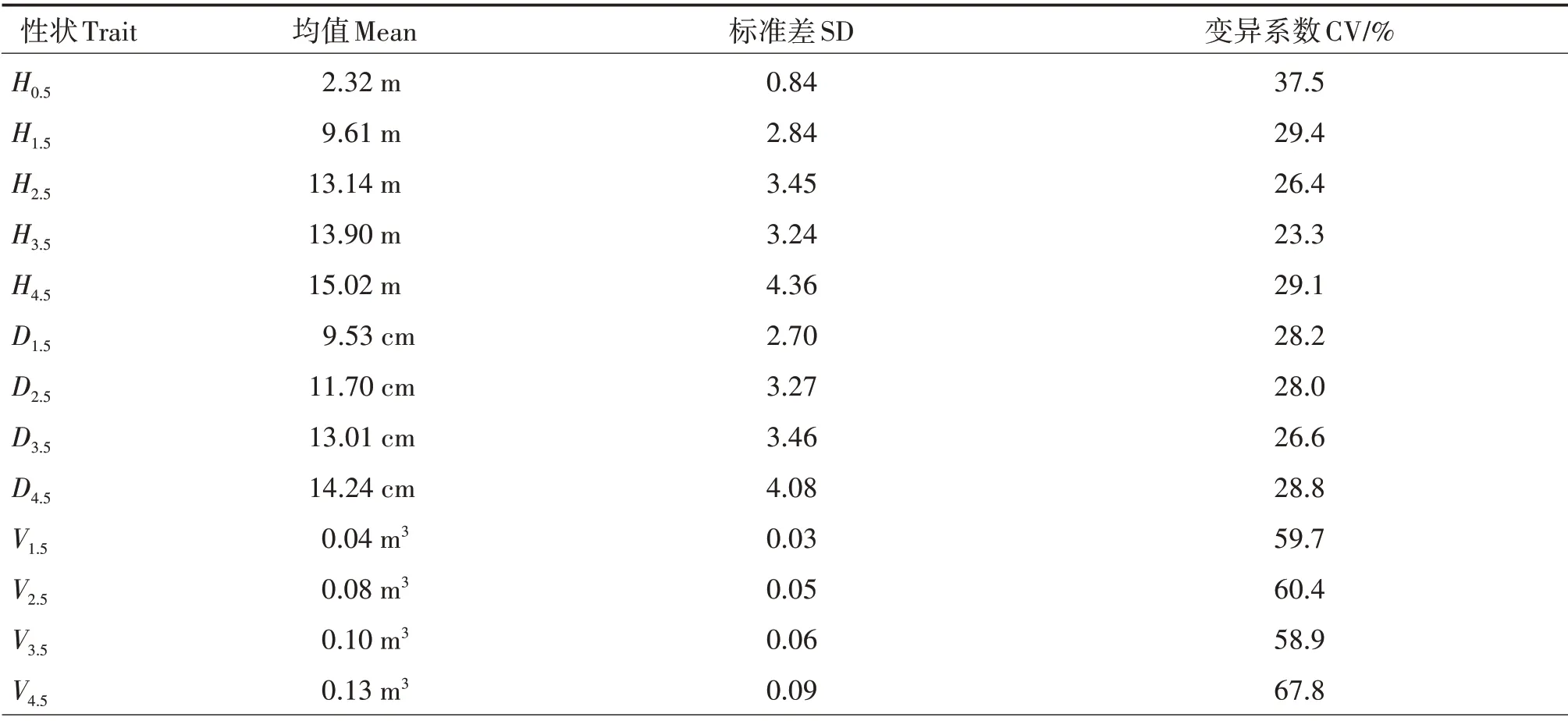

1.5~3.5年生尾叶桉树高和胸径的变异系数随林龄的增加而减小,说明林分在一定程度上随着林龄的增加,树高和胸径的两极分化变小(表1)。树高、胸径和材积在家系间均差异极显著(P<0.01);在重复间,3.5年生胸径和1.5年生单株材积差异显著(P<0.05),3.5 和4.5年生单株材积差异不显著,其他均差异极显著(P<0.01)(表2)。

表1 尾叶桉生长性状Tab.1 Growth traits of E.urophylla

表2 尾叶桉生长性状方差分析Tab.2 Analysis of variance on growth characteristics of E.urophylla

续表2 Continued

2.2 遗传变异分析

不同林龄尾叶桉生长性状的表型变异系数均大于遗传变异系数(表3)。随林龄的增加,树高和单株材积的表型变异系数均呈先减小后增大的趋势,均在2.5年时最小;胸径表型变异系数呈先减小后增大的趋势,3.5年时最小。树高和单株材积的遗传变异系数呈先递减小后增大的趋势,均在3.5年时最小;胸径的遗传变异系数呈先增大后减小再增大的趋势,3.5年时最小。

表3 不同林龄尾叶桉生长性状方差分量、遗传力和变异系数Tab.3 Variance components,heritability and coefficient of variation of growth traits of E.urophylla with different ages

不同林龄尾叶桉生长性状受低至中等水平的遗传控制,同一林龄内,生长性状的家系遗传力均大于单株遗传力。树高、胸径和单株材积的家系遗传力均随林龄增加呈下降的趋势,1.5年时最大,2.5年时下降趋势明显,3.5年时下降趋势变缓。树高的单株遗传力随林龄增加呈先增大后减小再增大的趋势,1.5年时最大,2.5年时最小;胸径的单株遗传力随林龄增加呈先增大后减小的趋势,2.5年时最大;单株材积的单株遗传力随林龄增加呈减小趋势。

2.3 优良家系及单株选择

以4.5年生家系的树高、胸径和单株材积均值构建尾叶桉家系(If)及单株性状(Is)选择指数方程:

If=0.090 1D+0.068 0H+3.608 8V

Is=0.056 0D+0.050 1H+2.444 7V

家系和单株性状平均选择指数值为If'=2.733 5和Is' = 1.867 7。家系和单株性状选择指数标准差为σ'f= 0.374 1 和σ's= 0.972 8。对4.5年生尾叶桉家系试验林进行性状综合评定,优良家系及单株选择标准为If>If'+σ'f=3.147 6;Is>Is'+σ's=2.840 5。

从154 个家系中选出21 个优良家系,入选率为13.64%(表4)。入选家系的胸径均值为16.62 cm,比群体均值高出17.04%;树高均值为17.53 m,比群体均值高出16.67%;材积均值为0.19 m3,比群体均值高出46.15%。21 个优良家系中选出了71 个优良单株,入选率为3.70 %(表5)。入选优良单株的胸径均值为22.13 cm,比群体均值高出55.85%;树高均值为20.90 m,比群体均值高出39.24%;材积均值为0.35 m3,比群体均值高出169.23%。入选家系胸径、树高和材积的遗传增益分别为6.25%、6.33%和14.62%,选择效果较好;入选优良单株胸径、树高和材积的遗传增益分别为11.01%、11.01%和35.55%,选择效果显著。

表4 尾叶桉优良家系生长表现及综合选择指数Tab.4 Growth performance and comprehensive selection indexes of E.urophylla superior families

表5 尾叶桉优良家系和单株遗传增益Tab.5 Genetic gains of selected superior families and individual plants of E.urophylla

3 结论与讨论

本研究中,0.5、1.5、2.5、3.5 和4.5年生尾叶桉胸径、树高和单株材积在不同林龄家系间均差异极显著;随林龄的增加,各性状在家系间、重复间存在分化和遗传差异,与李光友等[7]对广东省尾叶桉种子园家系研究结果相同。可以通过遗传变异分析选择获得优良家系。不同林龄尾叶桉生长性状受低至中等水平的遗传控制,同一林龄内,生长性状的家系遗传力均大于单株遗传力,表明家系的选择结果比单株选择更科学可靠,与黄崇辉等[15]和梁丽华[16]对尾叶桉家系遗传评价结果一致。通过各林龄比较发现,尾叶桉树高、胸径和单株材积的家系遗传力随林龄的增加呈下降趋势。1.5年生尾叶桉各生长性状的家系遗传力均最大,说明此时是其综合生长发育的快速阶段;到2.5年时,出现明显下降,可能是因为在此林龄阶段进行了遗传疏伐,家系间的差异程度变小。3.5年后,随林龄的增加,家系遗传力保持在稳定水平,表明其生长基本趋于稳定,可作为优良家系选择的候选材料。

由胸径、树高和单株材积构建的尾叶桉家系及单株性状选择指数方程,得出家系和单株平均选择指数标准分别为If>3.147 6和Is>2.840 5,综合选择出21 个优良家系和71 株优良单株,入选率分别为13.64%和3.70%。入选优良家系树高、胸径和单株材积的均值分别为17.53 m、16.62 cm和0.19 m3,分别比群体均值高出16.79%、17.04%和46.15%;入选家系树高、胸径和单株材积的遗传增益分别为6.25%、6.33%和14.62%,选择效果较好。入选优良单株树高、胸径和单株材积均值分别为20.90 m、22.13 cm和0.35 m3,分 别 比群体均 值高出55.85%、39.24%和169.23%;入选优良单株树高、胸径和材积的遗传增益分别为11.01%、11.01%和35.55%,达到一定预期选择效果,将在后续的家系选择中进一步检验结果。

本研究选出的优良家系可为后续营建尾叶桉高世代家系、筛选优良家系亲本提供依据,也能科学地指导尾叶桉优良家系的种质资源收集(采种、采花粉)、杂交育种和无性系开发利用(嫁接、扦插和组培)等工作。未来将深入研究尾叶桉半同胞优良家系、优良单株与其母树群体间生长性状、遗传增益和遗传多样性等指标的关系,结合表型、遗传和分子技术等手段进一步筛选尾叶桉核心种质,为其高世代纯种改良提供遗传基础,进一步提高遗传力和遗传品质。