浅谈青铜器的补配—以素面青铜盆修复为例

2022-01-21于孟楠

于孟楠,刘 莺

(浙江省博物馆,杭州310000)

一、引言

青铜器是中国文物门类中的重要一支,其历史悠久,在商周时期发展至顶峰。商周时期成为铜器发展高峰的主要原因有二,一是冶炼技术和生产力有限,矿石原料的获取和金属的提纯成为了主要制约,而铜的提纯相对较为容易;二是铜器坚实耐用且兼具美感,受到人们的喜爱。铜器铸成后色呈金黄,得名 “吉金”。商周时期铜器不光作为酒器、食器、兵器,同时也是与祭祀和等级相关的礼器,在使用中制订了不同身份对应不同规格的礼制,使铜器在社会中享有特殊地位。铜器的主要材质中除了铜外,还包含了铅锡,在锈蚀的作用下,铜器会被青绿色锈层包裹,因而铜器这一文物门类后也被称为青铜器。铜器在这个时期占据了人们生活、生产的中心位置,铜器的工艺及美学两方面都得到了蓬勃的发展,在考古学中把这个时期称为“青铜时代”。商周之后,铜器逐渐远离生产的中心位置,但商周时期青铜器浑朴厚重、典雅大方的艺术风格却一直被人所喜爱,在春秋、汉、宋、元、明、清,青铜器的仿制从未间断。在这些时期中,关于青铜器的相关工艺,如复制、修复、仿制、伪造等工艺在制器的工匠手中不断发展,相互浸润[1]。时至今日青铜器修复技术已经形成了一套相对完整的制式程序,包括前期的清洗、信息采集,以及后续的粘接、焊接、矫形、补配、做色、缓释封护。由于铜的自身元素性质较为活泼,因而在埋藏环境中易被腐蚀,很多器物出土后出现了大面积的缺失,需要采用补配的方法将其复原完整。2018年7月受地方博物馆委托,浙江省博物馆负责对其馆藏金属类文物的修复工作,本文以其中的一件素面青铜盆为例,对于修复中的补配环节进行阐述展示。

二、修复理念阐述

青铜器修复技术历史悠久,这项技术核心目的是将破碎或破损的青铜器复原,掩盖器物表面的缺损,使器物恢复完整性及审美价值。由于修复的工匠艺人往往也会承担青铜器的仿制、复制等工作,因而修复技术在发展的过程中,与青铜器相关的多种工艺发生了相互浸润,这种工艺上的浸润逐渐对于修复的理念产生了影响,器物的历史性和真实性在修复工作中渐渐被忽视。在过去很长一段时间的铜器修复工作中,文物的拥有者多为个人收藏家,这些收藏家出于收藏和交易的需要,会更加重视器物的审美价值,而这种以审美价值为核心的修复理念往往无法摆脱个人和时代的局限性。因而在实际操作中往往是依据藏品所有者或修复师的个人好恶及需要对器物进行处理,拼凑、改造、增刻、做旧等处理,改变文物的形状、颜色、锈层、纹饰的方法也被应用到修复中。这无疑会对器物的历史性和真实性产生严重破坏。

经过长期发展,青铜器修复技术现在已经形成了一套较为完整的制式程序,但在修复理念方面却没有形成完全的统一。随着现代科技手段对传统修复工艺的剖析,以及人们对于青铜器认识程度的深化,也发现传统修复中采用的一些工艺及所使用的材料有不当之处。传统修复技术中靠修复者个人的价值判断和传统手工艺来修复文物已经不足以满足文物保护的要求,需要在传统修复技术中引入完善的现代修复理论和文物的保存科学[2]。

随着中外交流的增多,西方的文物修复理念也进入了中国。意大利布朗迪(Cesare Brandi)针对文物修复保护提出的四条原则逐渐在文物保护领域成为共识,即修复的最小干预原则、兼容性原则、可辨识原则及可再处理性原则。但是由于文化、审美及文物器类差异,这四条原则并不能完全适用于中国文物保护修复工作的实际情况。中国的文物保护工作者结合中国的社会、文化背景以及博物馆对于修复的要求,提出了新的六条修复原则:

1、最小干预原则:在满足陈列要求及研究需求的前提下,尽量少地对器物实施干预,尽量减少对器物物质层面的破坏,使器物上的信息得以最大限度的保存。

2、兼容性原则:修复中添加在器物上的新材料,不能造成器物的进一步损伤,不能对器物的安全长久保存造成威胁。

3、可辨识原则:修复及补配的部位要能够被识别出来,但是这种识别性应该选择在合适的部位予以体现,不能为了满足识别性而破坏修复试图重建的器物的统一完整性及美感。

4、可再处理性原则:修复过的器物通过一定的处理,应该可以最大限度地接近于修复前的状态,修复行为不能使得修复的再次进行变得不可能。

5、耐久性:修复过的器物应该可以在相当长的时期内,保持其刚刚修复后的状态。修复过的部位不应该相当容易地受到损坏。

6、历史真实性:修复过的文物的造型应该最大限度地与其在历史上的状态保持一致。补配的进行需要有据可循,无据可循的情况下则要宁缺毋滥。

虽然文物修复的理念已形成了一定的共识,但在具体的修复工作中也会发生某些原则难以执行或是其中原则相互冲突难以统一的情况。在这种情况下,出于对文物安全负责,应积极与修复委托方沟通,了解对于器物展陈、研究及保管的需求,并邀请专家展开论证修复方法的研讨,采取共同讨论的方式论证出满足要求且具有可行性的方法,从而规避修复工作中由于个人的局限性可能产生的风险。

三、文物信息

(一)文物基本信息

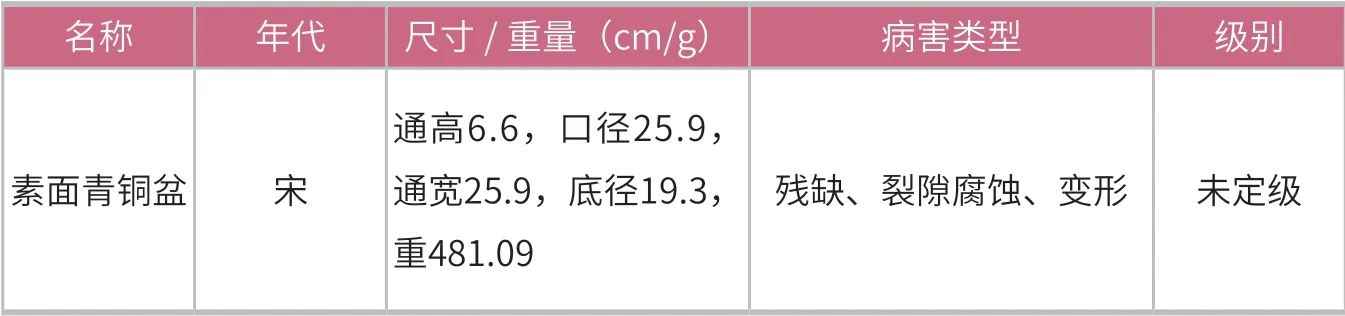

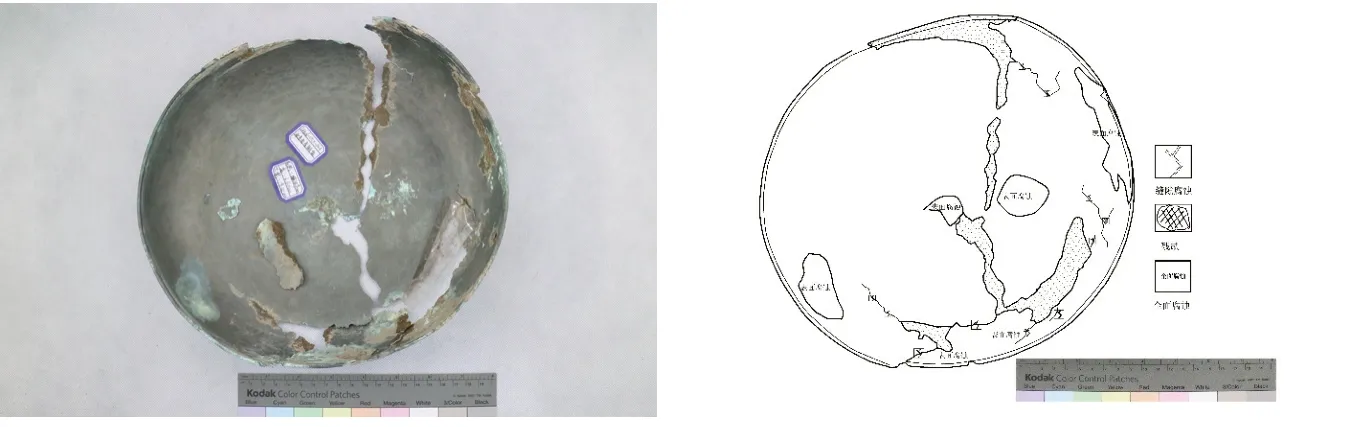

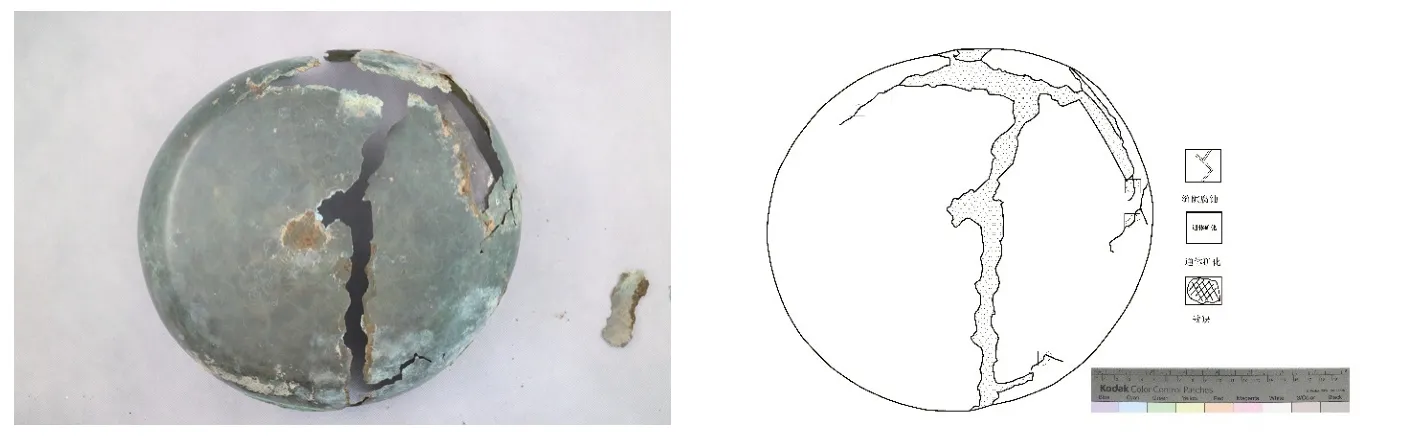

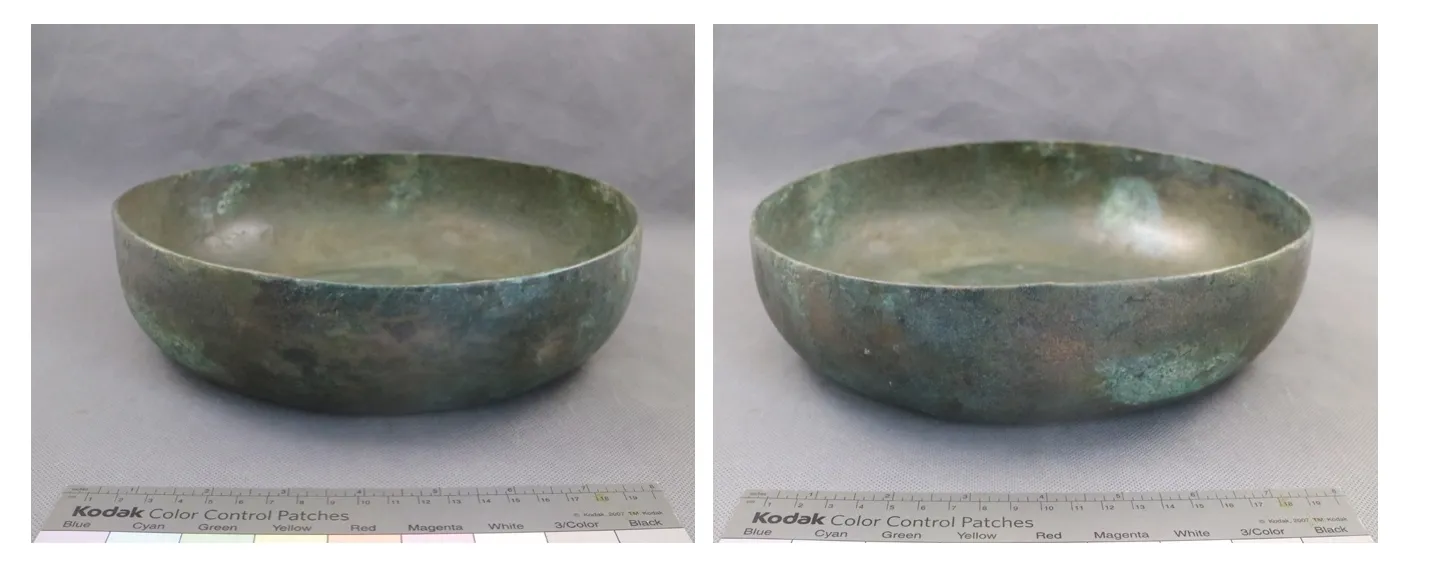

宋素面青铜盆,直口,平底,腹微敛,素面无纹饰。轻度变形,局部有矿化,有较大面积的缺失,盆由中部断裂分为两半。器物破损已较为严重,破损处边缘有剥落情况,需要及时修复保护,避免破损情况继续发展。(表1、图1—图3)

表1 素面青铜盆基本信息

图1 素面青铜盆

图2 素面青铜盆内壁病害展示

图3 素面青铜盆盆底

(二)文物技术分析

对文物进行修复工作首先要确定文物的保存状态、质地强度以及腐蚀情况,进而制定有针对性的修复方案。青铜器的补配工作更是需要根据器物状态选择补配的方法和材料,因此分析工作可以说是重中之重。为了尽可能准确地判断青铜器的状态,需要运用经验观察分析和科技分析两种方式进行综合判断。

首先要从器物重量进行判断。铜的性质较为活泼,在埋藏环境中易于发生腐蚀,铜元素会因腐蚀产生流失现象,导致铜器重量变轻。本次需要修复的青铜盆重量约为481g,口径约为25.9cm,最厚处约为0.8mm,最薄处约为0.5mm。结合过往经验判断,以本件青铜盆的体量而言,481g的重量表明器物的铜质并没有完全流失,质地尚可。

第二步,需要对器物腐蚀情况进行仔细观察,并结合修复前辈的论述,对器物的腐蚀程度进行进一步判断。高英先生在论述中将铜器的腐蚀程度划分为五个等级:一是腐蚀只存在于铜器表面,铜质内部没有腐蚀或腐蚀轻微,用锉刀打磨后,铜质呈现出十足金属光泽的铜(红)黄(红)色,这种情况容易焊接,焊接后的断面也能保持良好的强度;二是轻微腐蚀,表现较有光泽,呈褐铜黄色;三是光泽稍暗,呈红褐色或铜黄色,则还可以焊接;四是腐蚀较严重,表现为光泽微弱,呈红褐色,较难焊接;五是腐蚀很严重,表现为光泽很弱,呈紫褐色,焊接困难,甚至不能焊接[3]。赵振茂先生提出了相似的观点,赵先生认为铜器在受到腐蚀后,铜性差别很大,铜性好的能焊,铜性差的难焊;茬口为红砖色的易沾锡,虽可以焊,但是要多烫焊口;茬口为青砖色或浅绿色的,则已无法焊接,只能用粘合剂粘接[4]。王振江先生则将铜器的腐蚀问题分为四个不同种类:第一类是铜质保存良好,有金黄色的金属光泽,锉屑纯净,焊接效果好,具有相当强度;第二类是金属呈红黄色,锉屑中有少量的赤色矿化物,强度略低;第三类是铜质紫红色,锉出的金属屑中有相当数量的紫色矿化物,强度更低;第四类是锉屑呈赤红色,全无金属光泽,此类铜器已无焊接条件。三位前辈对于铜质判断的论述具有相似性,但因为每件青铜器的情况不尽相同,因此在具体工作中仍然不能简单套用。很多时候由于埋藏环境特殊,在同一件器物上,不同部位腐蚀的轻重程度、腐蚀产物并不一致,因此在制定方案时需要根据具体器物情况进行分析,有时将不得不考虑采用焊、粘结合的办法,有条件的部位使用焊接,无条件的部位则用粘接[5]。

在传统判断方式之后,还需要引入科技分析手段对铜器进行有针对性的分析。根据器物情况,本次素面青铜盆共使用三种分析手段:超景深显微观察,用于放大铜器细节,进行微观层面的观察,从而对于铜器腐蚀状态作出更为精准判断; X射线荧光分析,对于铜器组成元素进行分析,通过元素的组成判断器物的状态;荧光能谱分析,对于器物电子显微观察,了解元素分布情况,并且可以对元素组成进行分析,与X射线荧光分析所得到结果相互印证。

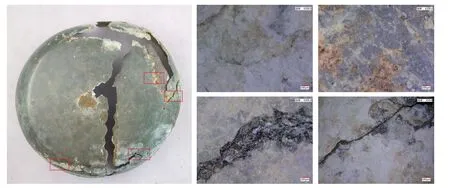

1、超景深显微观察

实验所用仪器为日本 KEYENCE 公司生产的VHX-5000超景深三维显微镜,使用200X镜头进行观测。(图4)

图4 素面青铜盆显微照片

2、X射线荧光(XRF)分析

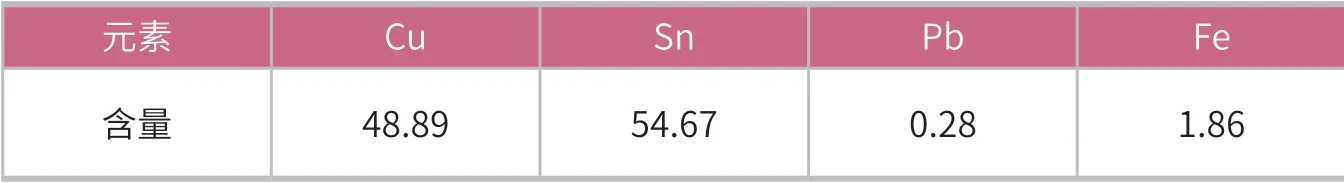

使用手持式XRF分析仪对文物进行信息采集。使用仪器为日本Olympus公司生产的Innov-X手持式XRF分析仪。(表2)

表2 X射线荧光(XRF)数据

3、能量色散X射线光谱(EDX)分析

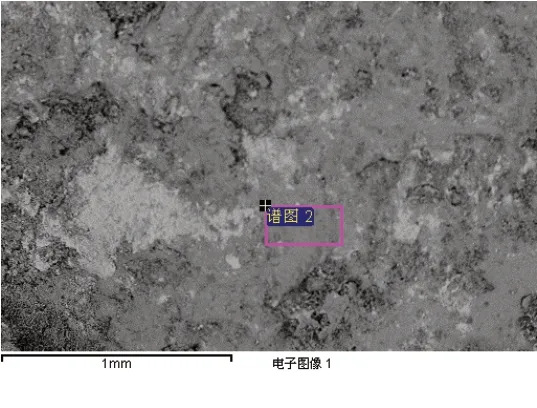

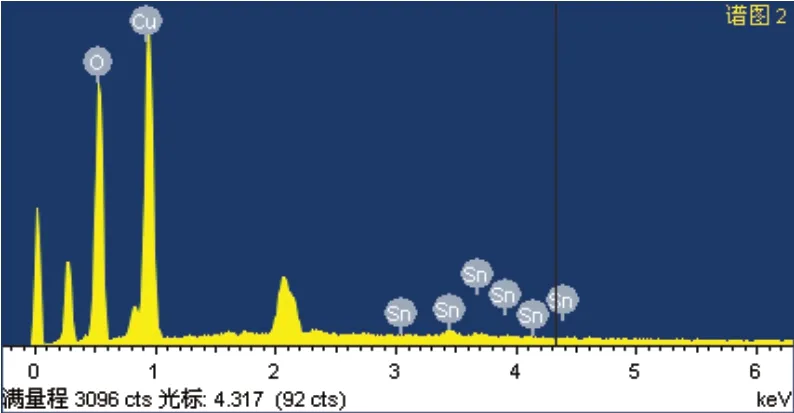

能量色散X射线光谱实验测试采用Oxygen 按化学计量法 (已归一化),重复次数为3次,测试标准样品使用Cu (1-Jun-1999 12:00 AM);Sn( 1-Jun-1999 12:00 AM)。(表3,图5、图6)

表3 能量色散X射线光谱(EDX)能谱数据

图5 能量色散X射线光谱(EDX)显微照片

图6 能量色散X射线光谱(EDX)能谱出峰图

4、器物分析小结

使用传统判断、X射线荧光分析及能量色散X射线光谱分析三种方法对器物的金属状态分析后得到了相似的结果,即素面青铜盆基体的铜元素有所流失,但在金属成分组成中仍属主要组成部分之一。虽然数据中铜元素未有很大程度流失,但由于埋藏环境造成的不均匀腐蚀,事实上器物的不同部分的铜质含量呈不均匀状态。在显微观察下可以看到,底部开裂处截面可见到质地较好的黄色铜质,但包括口沿等多处位置都出现了局部酥粉、剥落等矿化趋势。这种基体质地的不均匀状态削弱了器物强度,而本件极薄的器壁更是加大了修复补配工作的难度。

四、技术流程

由于素面青铜盆本体的复杂情况,因此本次补配决定采用铅锡合金焊接及环氧树脂配合的方式进行修复还原。具体安排为:对于器物底部仍有良好铜质的部分使用焊接补配,而在其他已发生矿化的部分,由于无法满足焊接要求,因此使用环氧树脂进行补配。在方案中优先使用焊接补配的原因主要是底部的铜质较好,焊接修复后相较于其他方法强度更高。除此之外还有四点原因:一、焊接补配使用的铅锡合金具有很好的可逆性,后期可以通过局部加热,进行逆向操作且几乎无残留;二、铅锡材料相较有机材料在抵抗老化方面具有明显优势;三、焊接后补配处与器物强度接近,能够一定程度上避免因强度不均产生的二次伤害;四、焊接所使用的合金与青铜材料重量接近,在补配之后器物的重量与器物原始状态接近,不会对于器物重心造成影响。而对于矿化的部分铜质已非常脆弱,无法满足焊接受力的强度需求,转为使用环氧树脂这种灵活性较高的补配方式。这样可以使得补配后强度、重量与脆弱部分接近,尽可能避免造成二次破坏的风险。

焊接补配主要是使用电烙铁及铅锡合金焊接。烙铁的大小、尺寸及功率可根据使用习惯自行选择,铅锡合金由于比例的不同,其硬度、颜色、重量也会有所差别,在实际工作中可以根据需要调整比例,以接近器物的状态,通常情况下增加合金中的铅含量可以增加合金重量以及流动性,而锡比例较高颜色会偏白。此外,为了焊接方便,在焊接工作时需要使用焊剂。通常使用的焊剂有松香和氯化锌溶液。早期焊接工作使用的焊剂多为松香,因为松香液体能够清洁被焊铜器和焊锡,增强焊锡的流动性。氯化锌溶液是盐酸与锌混合反应的产物,盐酸可以破坏器物铜质表面的氧化层,焊接更为牢固,可以长久保持焊接强度,比松香更利于焊接,因此现在应用较为广泛。但是需要注意的是氯化锌溶液会引入氯离子,因此在焊接后需要及时进行清洗,并保留一个安全观察期,发生问题及时处理,避免留有安全隐患[6]。

首先使用锉刀等工具,将青铜盆底部断裂成两片的截面进行打磨,清理掉铜质表面的氧化层以保证焊接的牢固。在打磨后可以根据铜质颜色变化判断打磨是否完成。由于铜质氧化较快,因此需要在打磨后迅速进行焊接操作,避免铜质在打磨后再次发生氧化。打磨完成后选择数个铜质好的位置作为基础焊接点,涂抹焊剂后使用烙铁添加铅锡合金进行焊接固定。点焊接主要是为了固定两片器物的位置,因此这一步操作应尽量快速,如发生位置错误或添加铅锡合金过多等问题,可以等到位置固定后进行调整。等两片位置得以固定后,检查焊接位置是否准确,如位置不准确,可以使用烙铁融化合金进行局部调整,直至焊接部分完全贴合为止。确定位置无误后,开始增加焊接点。如焊接点处有过多合金,可以使用烙铁尖部对多余合金局部加热,融化后抹至周围焊缝内。之后不断增加焊接点,直至将断面中的焊缝完全焊接。最后再使用锉刀等工具,对于焊接突出部分进行修整。

对于器物局部的矿化位置,需要使用模具配合,将环氧树脂按照器物形制进行补配复原。对于大面积缺失的部分,使用油泥比照另一侧完整处制备出形状相似的内壁模具,再在表面贴合胶带避免环氧树脂与模具粘连。补配时使用模具确定形状,之后将调配好的环氧树脂涂抹至缺失部位,由于环氧树脂具有较强的流动性,因此环氧树脂在混合时需要适量混合物。本次修复添加物为滑石粉,其一是为了增加其黏稠度,避免流淌。其二是因为添加滑石粉后的环氧树脂强度和重量,比较接近青铜器基体矿化部分的状态。环氧树脂补配后需要二十四小时才能完全固化,待固化后可以使用手术刀对不平整及多余部分环氧树脂进行修整。

两种补配工作完成后,使用原子灰对于补配部分进行局部修补,以保证表面的均匀平整。(图7、图8)

图7 素面青铜盆修复中

图8 素面青铜盆修复后

五、结语

本文以素面青铜盆为例,叙述了青铜修复工作中的补配环节。阐释了相关的技术方法,而在修复工作中除了需要不断积累的手法和经验外,更重要的是需要对每件器物状况的关注。每一件文物都是不可再生的宝贵文化资源,因此在修复工作中需要慎之又慎,对于修复方案的制定应当是充分了解器物情况后,根据器物的具体情况制定有针对性的补配方案。在文物保护修复的工作中,需要工作人员与时俱进,不断学习掌握新的检测方式、新的方法、新的材料,使修复工作更加完善全面。同时我们也应认识到修复工作只是文物保护的一个环节,修复完成之后保护工作仍然不能停止,为了器物的长期安全,需要与器物的保管工作者进行充分沟通,说明器物保管的注意事项,提供保存环境要求建议,留存修复档案和相关材料,以备后续展陈、研究、修复工作的需要。