略论中国水墨画现代性转型的边界

2022-01-21马骋

马 骋

(华东政法大学,上海 201620)

一、中国水墨画现代性转型的“边界”设问

在当前中国书画艺术领域有这样一种现象,如果不谈创新与现代性,似乎就不足以显示出艺术的时代性,也不足以显现出艺术家的能力和水平。当然,艺术表现时代无可厚非,但是今天的时代性面对着无法遏制的文化融合性,全球化带来了不可阻挡的信息、文化、科技的流通,在时空上也进一步压缩了各个文化地域的范围,文化融合使得地域性的艺术个性、传统思维、文化认同与意义的诠释超出了在地性的地域边界,并相互渗透,逐渐消解了地域文化的“地方性知识”。在西方现代文化潮流影响下,我国在地文化根基日趋衰退,甚至整个地域性的文化价值体系正在解构。而其中在艺术领域关注度较高,争议也较大的无疑是中国水墨画的现代转型的话题。

在当前特别张扬艺术个性、推崇个人面貌的现代艺术氛围中,自然也成为当代中国水墨画画家探索和实践的重点。而其抓手就是所谓的中国水墨画的“本体”— 笔墨的现代转型。在这个现象背后的推手,无疑是西方形式主义艺术挑战下对中国水墨画现代性问题的关注。正如朱其在其所著的《重审水墨的现代性》一书中指出:“水墨画在20世纪不仅聚焦了西方的形式主义艺术对中国画的挑战,而且还使中国画面临一个现代性问题,即这个体系是否还有向语言现代性转换的可能性。”[1]

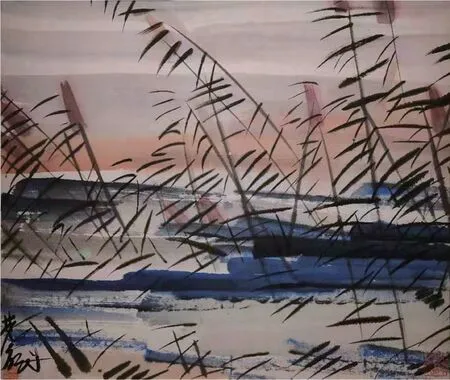

回顾近百年的中国水墨画发展历史,曾经出现过三个主要流派:“复古继承派”“延续意象派”和“中西结合派”。复古派推崇对中国水墨画传统的传承,基本排斥创新;而延续意象派既传承中国水墨画文人画的“意象”表现形式,又在表现时代性过程中推崇独具特色的艺术新风格;而中西结合派则主要有以徐悲鸿与蒋兆和为代表的、借用西方写实画风而形成的现实主义水墨人物画,但此派还有一条借用西方现代艺术形式改造中国水墨画的脉络,即民国时期林风眠、刘海粟走出的一条融西方现代艺术于中国水墨画的路径(图1)。20世纪80年代以后,沿着这条脉络中国水墨画又步入了“后现代”的转型,“今天所有从事新水墨创作的艺术家身上,几乎都呈现出一个特点:深深地受到西方美术新思潮以来,流入的后现代艺术理论的涤荡。”“现今社会深受‘后现代’思潮的影响,水墨画的发展进入了一个众声喧哗、各取所需的拼贴年代。”[2]

图1 《芦花》,林风眠,纸本设色

中国水墨画的现代转型具有这样一个特征,即总体上脱离了中华民族传统造型审美意识,在“笔墨自治”理念的支配下从中国水墨画中单独抽离水墨的语言媒介,向语言现代性转换,并融入西方现代艺术形式中,脱离了中国水墨画内在的基本规定性,用西方现代或后现代艺术理念解构中国水墨画。现代水墨作为独立的现代艺术形式不乏其存在的价值,但在我国艺术理论界有人却认为“笔墨自治”是中国水墨画一种自然的发展,而不是改造,因为改造是一种与原有体系毫无关系的中间重建。“80年代的新水墨实际上仍然具有一种东方主义诉求,但这一诉求不再将重心放在‘逸’‘雅’‘华滋’‘苍润’等六法之气韵的坚守上,而是将东方主义看作笔墨的现代性,允许笔墨走向抽象,甚至允许放弃宋元的气韵逸格,以现代主义的诗性代之。”[1]并阐述理由如下:

传统文人画有两个议题,一个是图像诗学,一个是笔法体系。文人画的图像诗学是因为禅宗进入了唐诗,形成诗境的概念,由此诗境被定义为诗歌的一种“意境”。而宋元至晚明中国画史的一条主线是脱离自然仿像及不描摹物象的细节,使绘画走向一种形象诗学或语言形式上的自治,也成为19世纪末欧洲绘画的一个趋势。但与文人画的形式自治相比,西方形式主义是指从图像结构到笔线都要脱离自然形式,简化为一种失去自然形体或形迹的纯粹形式。中国画的形式自治是指笔线不完全作为自然形式的一种描绘的或再现的手段,尽管它与自然的类像或图像形式保持风格上的一致,但仍然要附着在自然地形象框架中。形式主义面临的一个很大问题是如何解决纯粹形式与描述性形式的分离。[1]

为了解决这个问题,这一观点认为黄宾虹曾将中国画分为二次转折:汉唐始有丹青之画,遂“书与画分”;至唐宋,有士大夫之画,遂“画与图分”。因此山水的图形只是一个笔墨所依托的类像结构,文人画的重点是笔墨自身的“气韵”,即笔墨的品格或笔意才是文人画的核心。[1]并在此基础上最终推出了“笔墨自治”这样一个统领全篇的重要结论。

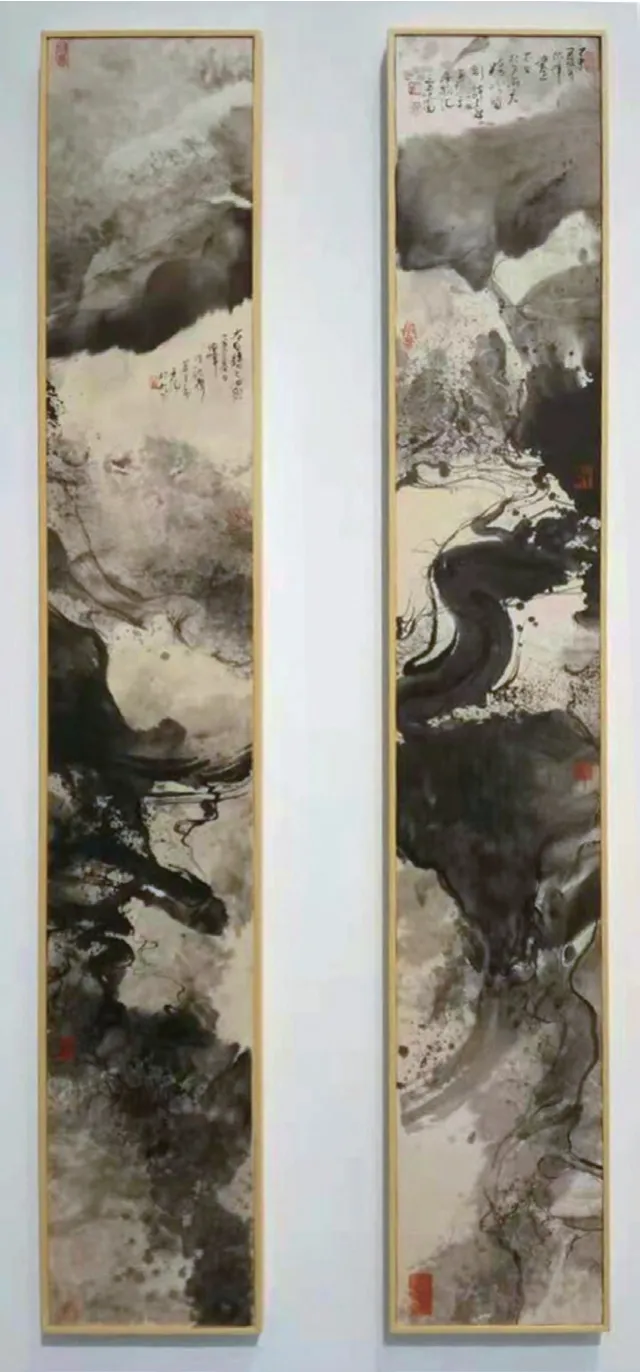

以上观点虽然也谈到了“现代主义诗性”这样一个似乎涉及中国水墨画内在规定性的话题,但只在强调笔墨的现代主义诗性(图2)。对“笔墨自治”的阐述总体给人的印象是沿着这样一条路径叙事的:画与图分,以墨代像,以墨代图,还以笔墨代诗性,从而完成了画与诗分,即画与文人审美价值所分,与传统美学思想所分,并最后归于“笔墨诗性”而达到了笔墨的完全自治,与19世纪末欧洲绘画作为起点的现代性趋势殊途同归,成为现代“文人墨戏”。总之,其关注的是中国水墨画语言媒介的现代性,而忽略了从传统审美观念“自然发展”的现代诗性,是需要美学思想现代性构建的。正如西方当代美学,也构建了诸如完型心理学美学、心理分析美学、表现主义美学、现象学美学、分析美学、符号论美学等形形色色的美学理论。

图2 《唐人诗境》No1、No2,林依峰,纸本水墨

这里涉及的最关键的问题其实是中国水墨画所面临的现代性转型,是否可以抛却传统审美观念和美学思想现代性的构建,而仅以“笔墨诗性”形成“笔墨自治”的方式仅以语言媒介本身向现代性转换,这涉及的是中国水墨画现代转型有没有边界抑或边界究竟在哪里的问题。要弄清这个问题,首先必须厘清中国水墨画的基本概念及其内在规定性。

二、“画理”—中国水墨画内在规定性之圭臬

有学者认为:“中国画”不能单纯地认定为以笔、墨、宣纸等材料创作的画;或是以“卷轴”形式呈现的作品,又或是片面地将具备“诗、书、画、印”特征的文人画等同于“中国画”。今天,宏观的“中国画”包含从内容到形式的各种富有民族特性的元素,涉及中华民族绘画的传统特征,如美学观念、程式法则、表现技巧、风格形式和工具材料等。可以总结说,凡贯彻中华民族传统造型审美意识、表现形式特点和笔墨技法于一体的绘画,都应该称为“中国画”。[2,3]

这个概念强调了中国水墨画作为一个体系,不仅仅只是语言媒介决定中国水墨画的特征,还具有强烈的文化属性,即在地性的文化价值体系,从而形成中国水墨画的内在规定性。郑奇在其所著的《中国画哲理刍议》中指出:“万事万物各自的特殊规律,即一事物其所以是此事物而不是彼事物的内在的特殊规定性(亦即本质特征),叫做‘理’。人们为了实现事物之理所采取的手段、途径则叫做‘法’。法生于理,理生于道。以绘画为例,绘画之所以是绘画这一特殊事物,……是因为绘画有着与其他事物不相同的特征以及内在的特殊的规定性。这种规定性即为理—画理;遵循着画理去实践,以获得绘画作品,必须采取一系列手段,这些手段便是法—画法。画法为画理所统帅。”[4]在这里,“画理”显然具有中国水墨画的文化属性,而“画法”则是中国水墨画的语言媒介,“画理”与“画法”作为中国水墨画的内在规定性,具有逻辑上的同一律与结构上的整体性。“画法”并不是一种孤零零的存在,更不能脱离“画理”而自治。

那么中国水墨画的画理究竟是什么呢?我们仍然从上文所提到的文人画的两个议题说起,一个是图像诗学,一个是笔法体系。前者涉及的是艺术与文学的审美同源问题,即中国水墨画与中国文学的美学同源。后者则是中国水墨画的笔墨与形式体系。

苏轼在《书摩诘蓝田烟雨图》写道:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”此中的“诗中有画”和“画中有诗”是“诗”与“画”互相渗透的主张。宋人孔武仲说:“文者无形之画,画者有形之文,两者异迹而同趣。”冯应榴说:“少陵翰墨无形画,韩干丹青不语诗。”张舜民说:“诗是无形画,画是有形诗。”[5]这些观点都强调了诗与画在创造意象方面具有同一性,即美学同源,同时也明确了中国水墨画发展演变过程中文人画是核心,也是美学思想决定表现技巧和风格形式的典范。那么文人画美学思想的核心又是什么呢?在笔者看来主要就是“意象”,也称“意境”。

中国古典美学认为,艺术家只有取境,创造出的艺术作品才能妙,才能通向作为宇宙本体和生命的道,这就是意象说的实质。因此,意象的基本规定性是“境生于象外”,境是象外之象,是有与无、虚与实的统一。审美关照的实质并不是把握物象的形式美,而是把握事物的本体和生命。审美关照不能被孤立的“象”所局限,而应该突破“象”,应该“取之象外”,即“意象”。

魏晋南北朝时期的王弼曾提出“得意忘象”的命题,其观点源自于庄子。《庄子·外物》说:“荃(筌)者所以在鱼,得鱼而忘荃(筌)。蹄者所以在兔,得兔而忘蹄。言者所以在意,得意而忘言。吾安得夫忘言之人而与之言哉!”而王弼把庄子的“得意而忘言”作了进一步发挥,提出“得意而忘象”。他在《周易略例·明象》中说:“夫象者,出意者也。言者,明象者也。尽意莫若象,尽象莫若言。言出于象,故寻言以观象;象生于意,故可寻象以观意。意以象尽,象以言著。故言者所以明象,得象而忘言;象者所以存意,得意而忘象。……是故,存言者,非得象者也;存象者,非得意者也。”[5]

这也就是说审美关照往往表现为对于有限物象的超越,不是着眼于真实地再现具体的物象。表现在传统中国文人画中,立象是写意的手段,意才是画家主观创作的意图。即强调“神似中见形似”“不似之似”“但抒我胸中逸气”。虽然没有完全抛弃立象,但是却将自我对象化,所谓“身作马形”“身为竹化”,画家既“入乎其内”又“出乎其外”,如同庄周梦蝶,物我两忘,达到意与形、文与道的统一。这不仅在反映外界物象时要进行艺术加工与提炼,也包含了画家的思想、情感、人品、气质、学养等和诗、书、画、印等造型元素的主观能动的表现。这也无怪乎历代文人既通文学又精于书画,这从创作主体的角度分出了艺术作品的“文气”与“匠气”。

接着我们再来谈一下中国水墨画的笔法体系于画理的关系。

为了表现意象之理,就需要表现形式空间的架构与笔墨之法。南齐谢赫曾提出著名的“六法”:“虽画有六法,罕能尽该。而自古及今,各善一节。六法者何?一、气韵,生动是也;二、骨法,用笔是也;三、应物,象形是也;四、随类,赋彩是也;五、经营,位置是也;六、转移,模写是也。”(《古画品录》)按照中国水墨画的内在规定性,六法显然为画理之属,这里我们主要讨论其中两个方面,一是形式空间的架构之法,二是笔墨之法。

所谓中国水墨画的形式空间架构之法即六法中的经营之法,其与“画理”休戚相关。这里我们以中国水墨画的“留白”来加以阐释。

美学家宗白华先生指出,庄子说 “虚室生白”,注意到艺术境界里的虚空要素。中国的诗词、绘画、书法里,表现着同样的意境结构,代表着中国人的宇宙意识。中国画的用笔,从空中直落,墨花飞舞,和画上虚白,溶成一片,画境恍如“一片云,因日成彩,光不在内,亦不在外,既无轮廓,亦无丝理,可以生无穷之情,而情了无寄”(借王船山评王俭《春诗》绝句语)。中国画的光是动荡着全幅画面的一种形而上的、非写实的宇宙灵气的流行,贯彻中边,往复上下。西洋传统的油画填没画底,不留空白,画面上动荡的光和气氛仍是物理的目睹的实质,而中国画上画家用心所在真是无笔墨处,无笔墨处却是缥缈天倪,化工的境界。[6]

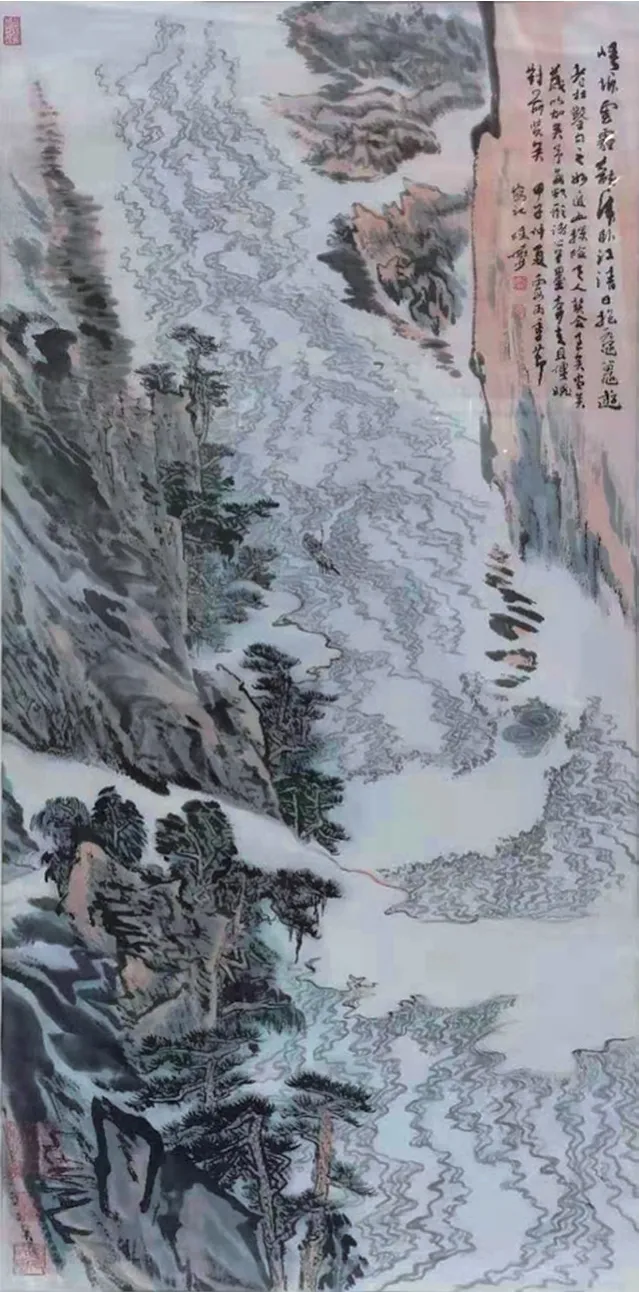

与中国水墨画一样,中国书家也讲布白,要求“计白当黑”。中国戏曲舞台上也利用虚空,如“刁窗”,不用真窗,而用手势配合音乐的节奏来表演。而中国园林建筑更是注重布置空间,处理空间。这些都说明,以虚带实,以实带虚,虚中有实,实中有虚,虚实结合,这是中国美学思想中的一个重要问题。这也说明中国各种艺术形式的美学思想是相通的。这里形成了这样一个脉络,即由中国美学之“画理”形成了中国水墨画之“画法”。中国水墨画的留白即“无笔墨处”也说明了表现诗性的不仅仅是笔墨。(图3)

图3 陆俨少水墨山水

接着我们来看一下中国水墨画的笔墨之法与“画理”的关系。首先,中国水墨画的笔墨不仅仅只是运笔法,即线的提按、轻重、缓急、藏露;或是墨的焦、浓、干、枯、湿;色不碍墨、墨不碍色,色中有墨、墨中有色等。同时还包括了执笔法,即姿势、腕法、指法。元人陈绎曾在《翰林要诀》中列出了执笔法、血法、骨法、筋法、肉法、平法、直法、圆法、方法、分布法、变法、法书共12项,不仅指出了执笔法与运笔法相辅相成的关系,也说明了书法与书者情性的关系,书法与心境、环境、书法中的形、势都当变其所当变,而能变化无穷,变幻莫测,才能进入神而化之的意境,阐明了笔墨与线的功能以及作为物质与精神的同构关系,即文人主体与水墨客体的关系。作为中国水墨画语言媒介的笔墨与线条,正是中国传统美学赋予了其精神品格。

当然,中国水墨画的笔墨之法为了展现一种意犹未尽的超然意境和艺术效果,也会超出笔墨之法而借助一些特殊材料的绘画工具,常用的手段有金箔硫化、天然矿物的加热变色,以及刮刀、滚筒等工具,利用物理或化学的变化产生出许多偶然的意象。

总之,近百年的中国水墨画发展历程中,“复古继承派”“延续意象派”和“中西结合派”的 程式法则、表现技巧、风格形式和工具材料都在不断出新,但美学思想并没有太大的变化,这也就限制住了中国水墨画现代转型的边界。此外,与中国水墨画“画理”具有同一性的中国书法艺术的存在,也堵住了中国水墨画通向纯粹抽象表现的道路,自然发展出具有现代主义诗性的笔墨。基于此,我们又如何来看待“笔墨自治”这一命题呢?

三、“笔墨自治”的践行与中国水墨画的解构

“笔墨自治”应该源于对中国水墨画的分类方法,如“文人画”“水墨画”这样的分类,前者以主体划分,后者则以客体划分。依托于中国水墨艺术客体的划分,“笔墨自治”在现代艺术语境中就被作为本体论提了出来,本意只是在阐述笔墨表现“画理”、构成中国水墨画意境的同时,也有其自身独立的审美效果以及语义价值,并与“画理”同构中国水墨画的内在规定性。但显然在现代水墨(实验水墨、抽象水墨、水墨装置、水墨行为、水墨影像艺术的总称)中,“笔墨自治”实际上却在解构中国水墨画的内在规定性,并全方位地覆盖和重构水墨画的现代性。

对于现代水墨的概念和特点,笔者关注到了以下一些表述:

“真正给水墨画带来脱胎换骨的革命性巨变的是观念主义的出场……观念水墨艺术是水墨装置艺术、水墨行为艺术和水墨影像艺术的总称。观念水墨艺术与其说是对传统写意水墨画的背叛,不如说是对水墨表现能力的拓展。尽管观念水墨艺术符合德里达(Jacque Derrida)的解构主义理论,但它彻底打破了传统写意水墨画的语言规范、创作原则和欣赏习惯,赋予了水墨以崭新的面目。应该说,这是中国水墨画产生一千多年来最具有飞跃性和颠覆性的变革。”[7]

“中国观念水墨艺术正是在西方艺术观念的影响和作用下,中国传统水墨画进一步出现基因变异后的产物。”[7]

“观念水墨艺术是中国人用西方艺术语言表达自己的思想,因为这是西方人听得懂的语言,所以这样的艺术才为他们接受。”[7]

概括以上的观点可以得到这样一个认识,即现代水墨为追求水墨的现代性,主张并践行着把水墨从传统中国水墨画内在规定性中剥离,与传统中国水墨画的审美价值与表现形式决裂,而仅仅成为语言媒材的特立独行,即“笔墨自治”。但同时也不回避其表现的思想内涵是西方现代观念和表现形式,以此作为中国水墨画的现代文化身份与现代西方艺术及后现代艺术对话,并希望水墨艺术走向国际。

对此,学术界也有许多艺术批评与其观点相左:

张谷旻认为,“现在存在一种误解,即把中国画的‘现代性’与西方绘画混为一谈,以为随手取一些西方写实绘画或现代艺术的一些造型和元素融入中国画中,这种简单的相加便使中国画具有了‘现代感’”,将中国的现代美术等同于西方现代主义美术在中国的推演。[8]

蒋奇谷认为:“‘水墨艺术’与水墨的联系是视觉上的捕风捉影、观念上的牵强附会和表现手法上的风马牛不相及。它们从‘水墨画’中脱胎换骨,完成了对水墨的彻底否定。它们实际上是一种新类型的艺术形态,不再是水墨而只能是水墨的终结。”[9,10]

显然,在这里需要强调的是,中国水墨画的内在规定性一旦被解构,现代水墨也就不再是中国水墨画了,这就是“水墨的终结”。现代水墨试图消解中国水墨画原有的审美价值和文化承载,隔断现代水墨与中国水墨画内在规定性的联系,这样的笔墨自治的“本体性”发展已经脱离了中国水墨画体系,仅仅是独立的现代“水墨艺术”而不是中国水墨画。实际上现代水墨在表现中国性的当代思想情感和形式语言上始终显得苍白无力,就是因为没有一套在地性的现代美学思想体系作为依托。他们既没有传统文化与美学思想的支撑,又没有建立起一套具有当代地方性知识或称中国性的审美价值与品评标准,而是对西方艺术的模仿,只是语言形式是水墨而已。重要的是其在西方现代观念和表现形式中也同样缺乏创新性,没有逃离当代西方形形色色美学思想这块“如来佛的手掌”,仅仅以西方人的视角去观照当下中国人的生活和精神状态,因此水墨表现更像是依据现代西方人视角的视觉拼贴而已。

中国传统美学注重文人画的本体性,即主观意识对象化的意象、意境,而现代水墨注重艺术语言媒介的“本体”发展,与文人画分道扬镳,与传统美学分手,这也就是艺术家从传统的文人中脱离出来,成为玩弄纯粹艺术语言媒介的“艺人”,他们玩得嗨,绝大多数当代文人却看不懂。

诚然,把水墨艺术媒介作为本体的“笔墨自治”本身无可厚非,有些现代水墨作品在表现当今世界现代性题材的物理节奏和形体冲突形成的抽象效果也是不错的(图4),但却殊不知脱离中国水墨画内在规定性的水墨艺术语言都是世界性的,而不再具有中国性,这无异于毕加索对中国水墨的运用或者对非洲木雕的运用,如同西方现代主义美术在中国的推演。这就像现代装置艺术运用中国传统木雕、刺绣、竹编等非遗项目创作,不能视作是对中国传统手工艺表现能力的传承与拓展,更不能将其视为非遗项目的现代性发展,因为其同样脱离了非遗项目的内在规定性。

图4 《文字彩拓》,童建颖,纸本彩墨

北美有一个词用于形容生长在美国、加拿大的华裔:“香蕉人”,即长着一张东方面孔,而文化价值观与生活方式是纯粹北美化的。借用这个词,现代水墨就是用西方人的视角借用水墨而形成的“香蕉艺术”而已。正如哈贝马斯所言:“‘现代’这个词在西方已没有其原始的‘传统’意义,而更多是用来宣示与过去的断裂和新旧之别。”[11]

四、中国水墨画内在规定性的现代转换与建构

综上所述,是否意味着中国水墨画的转型边界,就只能停留在中国传统美学思想和“笔墨”形式中呢?这也意味着事实上我们仍然还面对着中国水墨画的现代性问题,即美学与语言体系构成的内在规定性是否还有向现代性转换的可能性。

20世纪90年代后,诸多中国水墨画家从民族传统和审美本质出发,努力寻找中国水墨画的现代性道路,这种探索比简单的复制和单纯地拿来西方现代艺术并与中国水墨画结合要难得多,因为它既要继承传统,又要有体现时代精神的现代性审美价值。因此,“如何在当代美学的内涵上提出一个足以和传统文人画等量齐观的深度,并且与当代环境相呼应的绘画语汇,不仅是技法的创新,还要提出与时代共感共知的内涵,建构一套属于当代水墨的审美价值及取向。”[2]这也就提出了中国水墨画的内在规定性不能脱离本地域不断发展变化的文化现象、文化行为以及观念系统赖以生存的整个地域性的文化情境,并将其纳入不断生长的地方性知识系统中,在地方当代意义世界中,去认识与丰富中国水墨画的当代文化内涵与美学思想,拓展与构建具有现代性的“画理”体系,并继而形成与之相匹配的“画法”。因此中国水墨画的现代性转型边界,并不是停留在中国传统美学思想和笔墨中,而是应当停留在其内在规定性中,但这个内在规定性仍然应当向现代性转换与发展。

这又让我们想到了民国时期徐悲鸿、林风眠走出的一条融西方写实主义、现代艺术于中国水墨画的路径,徐悲鸿用西方写实主义改造中国水墨画,从而将其推上了一条现代转型之路,并对中国传统水墨人物画发展起到了推进作用,但作为主流意识形态浓郁的画风也逐渐成为一种政治性样式,不仅缺乏创造和表现的深度与高度,也没有机会在地方当代意义实践中,去丰富中国水墨画的文化内涵与美学思想。而林风眠的现代主义艺术实践表明,“他对传统中国画的审美、精神、笔墨、形式并没有很深的理解与把握,而这些正是他所要抛弃的。他绕过了传统绘画尤其是传统文人画,以西方现代派的思维,用中国画的材料工具……开拓了一条中西融合的水墨画现代转型之新路,作为一个艺术家和拓荒者,林风眠无疑是相当出色的。但对于传统中国画的发展与变革来说,他的影响则有限”。[8]可以说徐悲鸿、林风眠既是中国水墨画的传统临界点,也是中国水墨画现代性的起点。无论现代水墨如何用力,仍然没有脱离当代西方形形色色美学思想,并以西方人的视角观照水墨艺术,因此,中国水墨画的现代性探索仍然要回到徐悲鸿、林风眠并重新出发。

近年来,高名璐的“中国极多主义”或“意派”艺术进入了人们的视域,并被国内一些学者看作使用了传统理论资源来解释今天的中国当代艺术,其将这些艺术的价值归之于“禅”。认为“中国当代视觉艺术一直受那些试图完全从西方理论—观念入手的错误诠释”,因此着眼于整个中国当代艺术,对“中国性”作出自己的解释,这不失为一个良好的探索,笔者也希望这样的探索能在中国水墨画现代性转型中展开。