后新冠疫情时期旅游目的地形象、感知风险和行为意向的研究

——以武汉为例

2022-01-12张怡然皮平凡

张怡然,皮平凡

(广东财经大学 文化旅游与地理学院, 广东 广州 510000)

一、研究背景

2020年初突发新型冠状病毒肺炎疫情,影响了全国乃至世界人民的生活,特别是旅游业遭受了很大的影响,短期之内难以恢复正常的运营。近年,一些对旅游业冲击和影响较大的突发事件开始受到旅游学者的广泛关注。比如2003年非典肺炎,彼时我国旅游业也遭受了极大的危机,旅游收入、出游人数等关键数值均严重下滑,前所未有地重创了我国的旅游经济。与2003年非典相比,无论从疫情影响程度之深,范围之大,还是在消费水平及国民旅游的需求方面进行对比,可发现2020年新冠疫情所造成的影响更加恶劣,使得我国旅游业的总体发展形势更为严峻。

现有关于突发事件之后的旅游研究多数围绕着旅游经济的振兴等问题进行探讨,事实上,而关于游客感知风险及其旅游行为意向等方面的研究并未引起足够关注。从某种程度上而言,游客怎样看待新冠疫情以及其采取的行为都会对疫情后旅游业的恢复和发展趋势产生长远影响,由此也会影响到旅游业采取的应对危机。因此,为了更加有效恢复和发展疫情后的旅游业,有必要更加重视对旅游目的地形象、游客感知风险与游客行为意向方面的研究,特别是考虑到疫情的影响可能还将持续一段时间,在此期间旅游产业必然也会受到一定程度的影响,旅游经济总体也会产生衰退问题,此种情况下有针对性地探究疫情后游客的感知风险及其行为意向,并寻找有效的应对措施,以引起旅游学界和业界的足够关注,起到抛砖引玉的作用,这正是本研究的背景和缘由。

二、文献综述

(一)旅游目的地形象

Baloglu等认为,旅游目的地形象是指游客对旅游目的地的认识看法、情感和印象的总和,它可以反映游客对旅游地的个人态度。学者Gallarza进一步讨论了旅游目的地形象的概念,以及提出了一个目的地形象的动态测度框架。

此外,在旅游目的地形象构成要素中,Garter由目的地形象认知、感情、意动组成,游客到现场旅游时,会对三个方面进行验证和再评估,由此会进一步修改或者丰富旅游目的地形象。Baloglu等在研究中对游客感知形象进行了分类,具体分成两个部分,其一是认知形象,这主要是基于游客对旅游目的地特性的理解,是对认知进行进一步加工处理,其二是情感形象,这是作为一种对旅游目的地的感情,是一种真实反映。吴晋峰在此基础上更进一步将旅游目的地形象细化,认为目的地形象由五个维度构成,即:旅游吸引物、休闲和娱乐、基础设施、环境、地方氛围。本研究认同“认知-情感”的观点,结合后疫情时期武汉旅游业的实际情况,将其分为认知形象和情感形象两方面。

(二)旅游感知风险

游客旅游或在目的地遭遇各种不幸的可能性被定义为旅游风险。穆尼奥(Moutinho)建议将感知风险定义为不确定性和结果的函数,旅游感知风险来源于4个方面。Laroche等认为,感知风险主要包含4大类型,安全风险、财务风险、时间风险和成果风险,而经过研究发现,个体的行为意向明显受到其感知风险的负面影响。许晖认为,感知风险不但包含与财务、功能、沟通、社会、心理以及身体有关的六个基本感知风险维度之外,在三个旅游消费情况下还存在特定的感知风险维度:服务风险、设施风险和沟通风险。

基于消费者的感知风险,根据旅游情境中存在的风险,学者们在研究中对旅游感知风险的维度做了进一步细化,但当前还未达成统一标准,而在维度划分方面,大多数学者倾向于按照旅游活动的类型对游客感知风险的维度进行划分。本文在研究后疫情时期旅行感知风险时,将代表性的强功能风险和心理风险作为感知风险的维度。具体而言,功能风险是指去对武汉旅游没有满足预期的可能性,心理风险是指对去武汉旅游的担忧焦虑以及亲友的赞同,这两种风险在疫情影响下比其他风险更为显著。

(三)游客行为意向

游客的行为意向是他们借助于自身的判断,对将来有可能做出的行为决定进行预测,个体的行为意向在很大程度上指导甚至影响其现实中的行为,在具备条件时真实行为就会发生。根据游客的行为意向,不但可了解他们是否愿意对同一地点进行重复旅游,了解其向他人推荐旅游地的可能性,也能了解他们对旅游地的感受,以及是否会形成一定的忠诚度。所以,不管是基于市场营销的角度,还是从促进目的地管理来看,都要强化对游客行动意向的研究,因为此项研究具备不可或缺的现实意义。以本文为例,当游客有强烈的行为意向去武汉旅游时,更容易有实际的旅游行为或推荐他人去旅游。提高游客对武汉地区旅游的行为意向,是旅游目的地营销活动的主要目的。

关于游客行为意向,大部分学者基于下列两个测量维度来展开探究,一是“重游意向”,二是“向他人推荐意向”。靖金静和刘静艳重点对宗教型游客进行了探究,分析了他们的行为意向与旅游体验两者的关系,并基于分享、推荐和重游三个维度,剖析了他们的旅游意向。吕丽、王娟选取武当山游客为对象,对他们的行为意向进行了探究,并且与传统的测量维度一样,将游客行为意向划分成“重游意愿”和“推荐意愿”这两个方面来进行测量。

越来越多的研究者也开始注意到对旅游目的地形象、感知风险和游客行为意向之间的关系研究,其两两之间关系的方面的研究均有涉及。根据以上的推论,如果游客能形成关于旅游目的地的优良印象,则他们的感知风险水平便会降低,也会驱动他们到该目的地展开旅游活动。然而,到目前为止,关于这三个变量之间关系的实证研究尚未被注意。许多研究只是选取具体的目的地形象作为背景,也没有将感知风险进行度量以及将它作为旅游目的地形象对旅游者行为意向影响的中介变量。本研究在后疫情时代的背景下,探寻旅游目的地形象、感知风险以及游客行为意向之间的关系,并将感知风险作为中介变量,探寻三者之间的关系。在目的地形象与行为意向的影响机制中存在复杂的传递路径。

三、研究假设

(一)旅游目的地形象与感知风险关系研究

旅游目的地选择的过程是为了趋利避害、规避风险,最大限度地提高满意度。进一步而言,旅游目的地选择是以风险评估是为重要基础。目的地形象展现了目的地对游客的吸引力,在吸引力程度较低的情况下,游客担心焦虑甚至恐惧,也就是说游客感知风险变高。根据上文分析,本文将旅游目的地形象分为认知形象、情感形象两个维度,将感知风险分为功能风险、心理风险两个维度。

所以,论文形成下列假设:

H1:旅游目的地形象对感知风险有负向影响。

H1a:旅游目的地认知形象对功能风险有负向影响。

H1b:旅游目的地认知形象对心理风险有负向影响。

H1c:旅游目的地情感形象对功能风险有负向影响。

H1d:旅游目的地情感形象对心理风险有负向影响。

(二)旅游目的地形象与游客行为意向的关系研究

研究发现,目的地拥有何种形象,对游客的行动有举足轻重的影响。Buhalis发现,了解目的地旅行前的形象在旅行中起着决定性的作用。Ahmed认为保持和吸引游客的关键在于对目的地形成积极、肯定的形象。拉姆基森以文化景观为研究对象,搭建了目的地形象和行为意向的关系模式,同样也归纳出目的地形象对游客的行为意向有明显的影响。廖卫华测量了目的地单一形象对游客行为意向的影响机制,而没有对目的地形象的多维度进行考虑,但总体结论与多数学者一致。

所以,论文形成下列假设:

H2:旅游目的地形象会正面地影响游客的行为意向。

H2a:旅游目的地认知形象会正面地影响游客的行为意向。

H2b:旅游目的地情感形象会正面地影响游客的行为意向。

(三)游客感知风险与游客行为意向的关系研究

新冠疫情使潜在游客产生处于社交隔离状态下,缺乏社会支持的游客更容易产生焦虑情绪,并且旅游产品的不确定性也较以往而言提高,加上病毒的危险始终存在,感知风险大大提高。米切尔研究证实了感知风险对消费决策的影响。类似的,在旅游者决策行为过程中,在“新冠”背景下游客对危机事件的风险感知也会影响其行为意向。并且由于旅游需要的流动性较大,即使旅游地感染风险很小,游客仍有所担心。其行为意向依据自身对疫情的评价,整个决策过程受主观感受影响较大,特别是普遍存在强烈的避险心理,面对疫情时游客的感知风险可能对行为意向的影响将更加明显。

在对旅游者整体风险感知与行为意向关系的研究中,许多研究都发现,游客具备的整体风险感知,能够极为明显地影响到他们的行为意向,而且此种影响多数情况下具备负面作用,也就是说,游客对目的地整体感知风险评价越低,他们再次出游的意愿越高,并且更可能建议他人出游。Riittichainuwa对疾病的情况和恐怖活动的游客的风险感知进行了探究,结果发现游客不是在非日常性突发事件中取消旅游行为,而是选择感觉风险低的地区去旅行。Featherman和Pavlou针对网购者的感知风险进行了分析,然后探究了与行为意向之间的关联,对感知风险的存在环境进行了归纳,结论同样显示感知风险对行为意向有显著的影响作用。

因此,论文提出以下假设:

H3:游客感知风险对游客行为意向有负向影响。

H3a:游客功能风险对游客行为意向有负向影响。

H3b:游客心理风险对游客行为意向有负向影响。

(四)游客目的地形象、感知风险与游客行为意向的关系研究

游客具备怎样的风险感知水平,会对他们选择什么样的旅游目的地产生影响。如果他们感觉目的地具备较高的风险,就有可能前往其他地方而避开目的地的倾向。游客的焦虑情绪和风险水平越高,越会感到环境的不安,便倾向撤离旅游目的地。当游客感知风险和焦虑水平降低时,旅游意愿会相较之前更加强烈。

因此,论文提出以下假设:

H4:在游客行为意向和旅游目的地形象之间,游客感知风险具备一定的中介作用。

H4a:在游客行为意向和旅游目的地认知形象之间,游客功能风险具备一定的中介作用。

H4b:在游客行为意向和旅游目的地情感形象之间,游客功能风险具备一定的中介作用。

H4c:在游客行为意向和旅游目的地认知形象之间,游客心理风险具备一定的中介作用。

H4d:在游客行为意向和旅游目的地情感形象之间,游客心理风险具备一定的中介作用。

研究框架图

四、研究方法与数据来源

根据上文阐述,确定的潜变量有目的地形象(TDI)、感知风险(PR)、游客行为意向(BI)。观测变量尽可能根据前人文献的成熟性量表进行修订,以确保该量表具备良好的信效度。为了能够更好地对应武汉这个旅游目的地的实际情境,根据成熟量表原来的内涵,对其中的表述方法进行了部分的改变。所有测量题项均采用五级李克特量表进行测量。量表中,1表示“很不同意”,5表示“完全同意”,具体见表1。

表1 量表的结构、题项和来源

为了便于调查和走访,并且大学生作为旅游消费的新兴人群,问卷调查选取的对象大多为广州市在校大学生。问卷是线上和线下收集的。线下方法是在学校人流量大的地方直接进行,填写答案并回收;通过问卷星在网上收集问卷。研究在正式调研之前增加了预调研。事前调查研究在2020年12月4日以线下方式发放了76个问卷,除了6个无效问卷外,收到了70个有效的问卷调查。根据事前调查研究分析结果,原始问卷的信度和效度达到标准,不需要修改或删除,可正式发放。正式的调查研究以线下、网络两种方式共发布了380份问卷,线下回收157份,在网上回收了223份。去除不完整和不认真的问卷后,获得了357个有效的问卷调查。

五、研究结果

(一)人口统计分析

被调查对象中女性略多于男性,其中女性占总人数的55.5%。由于调查的对象大多为大学生,年龄大多集中在18-30岁之间(95%),受教育程度也大多集中在本科(82.4%)。从家庭年收入来看,以年收入6-12万占比最多(45.7%)。从2019年12月至今旅游的次数来看,43.1%的人疫情后没有出行旅游,占比最多,其次是出游1次的(31.4%)。从疫情前旅游经验来讲,多数人疫情前每年旅游1-3次(66.7%),并且出游方式以自助游为主(93.0%),具体见表2。

表2 人口学变量描述性统计

(二)信度检验

本文以SPSS为工具,对总体量表的信度进行了检验,对问卷量表进行评估,了解其可靠性情况,形成来表3所示的结果。根据量表可知,本次问卷的信度系数为0.924,据此可认为量表总体具备比较优良的准确度,拥有较好的统计一致性,所得结果比较可信。此外,经过信度测试发现,所有分量表所得结果也均为0.7以上,说明全部量表的信度已经达标。信度测试表如下图表3所示:

表3 信度检验表

(三)效度检验

采用验证性因子分析方法对旅游目的地形象和感知风险进行检验子维度之间的关系,以及每个维度的效度。模型拟合结果表明,旅游目的地形象卡方自由度比值CMIN/DF=2.760,RMSEA=0.070,GFI=0.980,NFI=0.985,CFI=0.991,RMR=0.044。各项指标均表明模型拟合度较好。感知风险卡方自由度比值 CMIN/DF=2.827,RMSEA=0.072,GFI=0.972,NFI=0.973,CFI=0.982,RMR=0.037。各项指标均表明模型拟合度较好。

旅游目的地形象和感知风险验证性因子分析结果表明,两个子构面的组合信度CR值均大于0.6的参考值,因此可以认为测量量表具有较高的信度。AVE值均大于0.50的参考值,说明模型收敛效度较好。由上述结果表明,本研究使用的量表值得信赖,其效度水平较高,信度水平也比较优良,详情见表4表5。

表4 旅游目的地形象验证性因子分析结果

表5 感知风险验证性因子分析结果

(四)结构方程分析

关于游客的感知风险,其行为意向与旅游目的地之间的关系,本文运用极大似然法进行了检验,结果显示概念模型与数据匹配较好(CMIN/DF=3.139,GFI=0.907,NFI=0.924,CFI=0.947,RMSEA=0.078)。结果表明:认知形象、情感形象对功能风险有显着的消极影响,认知形象对心理风险也有显著的消极影响,情感形象对心理风险没有影响,即H1a、H1b和H1c成立,H1d不成立;认知形象、情感形象对行为意向的路径系数分别为0.004和0.398,t值分别为0.042和6.098,支持假设H2b,但假设H2a被拒绝,证明了情感形象对行为意向有显著的积极影响,而认知形象对行为意向没有影响。功能风险、心理风险对行为意向的路径系数分别为0.153和0.423,t值分别为2.162和6.181,假设H3a、H3b成立,游客功能风险和心理风险对行为意向有明显的消极影响,具体见表6。

表6 路径检验

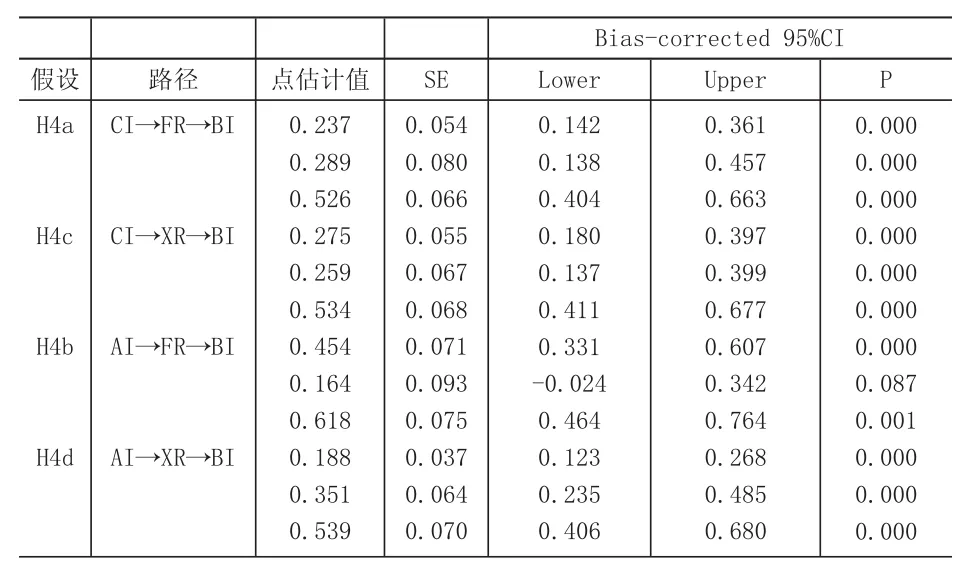

论文参照Preacher和Hayes提出的Bootstrap方法对旅游目的地形象在感知风险与行为意向的中介作用进行检验,重复5000次抽样,选定95%的置信水平,中介检查结果四个维度都不包含0,表明了感知风险的中介作用显著。此外,控制了中介变量功能风险之后,自变量认知形象对因变量行为意向的影响显著,区间不包含0(LLCL=0.138,ULCI=0.457),表明两类效应结果都很显著,假设H4a成立。但是,控制了中介变量功能风险之后,情感形象对行为意向影响区间内包括0,即LLCI=-0.024,ULCI=0.342,即情感形象通过功能风险对行为意向的直接作用不显著。同理,控制了中介变量心理风险之后,自变量认知形象和情感对因变量行为意向的影响显著,区间不包含0(认知形象LLCL=0.137,ULCI=0.399,情感形象 LLCL=0.235,ULCI=0.485),表明两类效应结果都很显著,假设H4c、H4d成立,具体见表7。综上所述,认知形象、情感形象通过心理风险的中介作用对游客行为意向的直接效应、间接效应均效应显著,游客心理风险起着部分中介的作用。类似的,游客的功能风险在认知风险和行为意向之间也起着部分中介的作用。但是,功能风险具备一定的中介作用,使得游客行为意向会因此受到旅游目的地情感形象的间接影响,而且此种影响结果的显著的,相对来说直接效应不显著,游客功能风险起着完全中介的作用。

表7 中介作用检验结果

六、结论与讨论

(一)研究结论

本研究探讨了游客行为意向基于何种机制会受到旅游目的地形象的影响,检验并论述了游客感知风险的多维构造以及如何影响游客的行为意向。研究发现:

第一,进一步验证了旅游目的地形象和游客感知风险的多维结构。本文主要通过以新冠疫情发生为研究背景,对在疫情后的旅游者进行了调查,研究结果发现目标地的形象大致可以划分为两个维度:一是认知形象和一种情感形象,这与Baloglu研究的结论基本一致。充分借鉴国内外的相关专家对于疫情后感知和影响风险维度进行分析,制订了一份五级测量表的问卷调查报告来深入研究其中风险的因素和构面,通过对疫情后旅行者进行的游客调查数据综合分析,最终建立了比较重要的2个因素和影响构面:功能风险和心理风险。通过事先设计一个问卷调查分析方法后再去针对2个关于旅游风险因素组成和结构面的主要问题分别进行问卷调研,这样我们就已经可以非常清楚地可以反应出并得出游客在选择旅游目的地的影响因素。

第二,界定了旅游地形象、感知风险与游客行为意向之间的关系,证明了游客感知风险是游客行为意向的重要前因。迄今为止的研究,大多检验和论证了游客行为意向会在一定程度上因为旅游目的地所拥有的形象受到影响,而且此种影响多数是正面的,不过学者们并未基于不同维度对目的地形象展开细致分类,没有针对不同维度的目的地形象来分析游客行为所遭受的影响,相关方面的研究有所欠缺。本研究将旅游目的地的形象划分为两个维度,探究了它们对游客感知风险和行为意向的影响。结果表明,认知形象负向影响功能风险、心理风险,情感形象负向影响功能风险以及行为意向,功能风险、心理风险负向影响行为意向。此结论与Quintal、陈楠关于游客决策及其风险感知两者关联的结论比较接近,都认为游客的行为偏好会在某种程度上受制于他们的感知风险水平。疫情后武汉的形象受到损害,游客的感知风险有所提升,其中功能风险和心理风险在其中起到了不同的作用,但是都指向同一个结果,即使得游客降低了其行为意向。

第三,在行为意向与旅游目的地情感和认知形象之间,游客心理风险起着部分中介的作用。游客功能风险在认知形象、行为意向间起着部分中介的作用。但是,在行为意向与旅游目的地情感形象之间,游客功能风险具备完全中介的作用。对相关问题进行讨论,尤其是分析感知风险的影响及其具备的中介作用,毫无疑问有助于对通过降低感知风险来帮助疫情后武汉的旅游形象的恢复,继而更有目的性的增强游客行为意向。

(二)建议

根据以上研究结论,本文提出以下两点对策建议,以促使疫情后武汉旅游业的发展。

第一,建立完整的旅游目的形象,提高游客赴武汉的意向。突如其来的新冠肺炎疫情给武汉的形象带来了危机,也造成了武汉的形象一落千丈。但“危”中有“机”,在疫情中涌现了很多英雄人物,而武汉这座城市也被称为英雄的城市。今后可以进一步深化这一城市形象,并以此作为宣传,吸引更多游客慕名前往。

第二,通过降低游客的感知风险,强化游客赴武汉的意愿。新冠疫情这一特定事件成为游客感知的主要风险,游客在旅游意向上存在着一些忧虑,为了降低感知风险,建议先采取优惠措施吸引一部分游客,持续提高整体游客的满意度,旅游意愿和推荐意愿仍需要继续推进服务,由此可以扩大武汉旅游风险低的正面形象,游客的反馈也将成为宣传的亮点,形成一种正反馈机制吸引更多人。多数游客受到疫情始发地在武汉,加上武汉封城,对武汉实际情况的了解甚少,因而导致社会风险感知存在偏差。为了打破信息不对称的格局,管理者可以着重宣传目前武汉的实际情况,除了利用传统媒体对武汉的安全形象进行宣传之外,还可以利用新媒体的优势,广泛应用直播等形式向游客展示当前武汉的真实情况,以此来打消游客的顾虑。

(三)研究局限及展望

第一,研究样本的局限性。由于调研的时间和人力有限,难以对各类年龄段的群进行问卷调查,样本以大学生为主,在一定程度上会影响到数据的品质,不过研究结论不会因此产生较大变动。另外,在填写问卷的时,被调查者可能会受到外界因素的影响,不一定能很准确地反映其在实际选择旅游目的地时的感知风险。

第二,研究仅仅基于感知风险进行分析,并探究了其具备的中介作用,但没有针对游客行为意向与目的地服务质量、旅游感受等之间的关系进行探究,未来相关问题需进一步研究,全面深入地分析行为意向及其与目的地形象间的调节以及中介效应。

第三,游客在文化背景、个性特征、旅游动机等方面存在较大差异,这也会导致旅游感知风险的差异。在未来的研究中,可以增加对样本的差异的关注,研究游客风险偏好对旅游者感知风险的影响,在更多维度上探究其中的影响因素和变量之间的关系。