《赤壁赋》《荷塘月色》中的“水”“月”

2022-01-06李霞

李霞

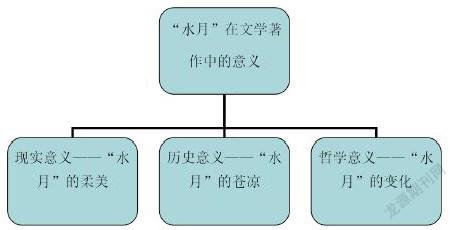

摘要:中国文人善用“水”“月”的意象来寄托情感。本文透过情感的层面深层剖析这些意象背后精神层面的意义,揭示了古今文人寄情于水月的真正精神內核,是寻求精神的自由,心灵的栖息地。从现实、历史和哲学三个维度去解析“水”“月”意象所映射的文人精神意义。

关键词:文人精神;教学;赏析

中图分类号:G4 文献标识码:A

长江黄河滋养了神州大地,孕育了中国千年文化。水在中国文化中是不可或缺的。明月穿越了时空的界限,常常是一个种族的历史和人类的心灵世界,会反复出现在经典的文学作品中,具有着丰富的文化内涵。

水意象蕴含着丰富的意蕴。“水”喻指时间的流逝:“汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。”“水”喻指愁情,“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”。“水”喻指阻碍,“所谓伊人,在水一方”。

月意象常见的文化内涵。“月”代表离愁,“举头望明月,低头思故乡。”“月”是美的化身,明月比美人,“皎若明月舒光”“新月如佳人,出海初弄色”“古者喻人之美,多取譬于日月”“月”是故乡、是亲人、是团圆。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。”

虽然相隔千年但是“水月”在文学著作里多重意义并没有发生太大的改变。中国文人善用“水”“月”的意象来寄托情感。

一、现实意义——“水月”的柔美

无论是朱自清笔下温情脉脉的流水,还是苏轼笔下的白露横江,水光接天,都有其柔美的特点。仰望明月,俯看流水这其中蕴含着不绝如缕的情思。朱自清将自己忐忑、迷茫的心绪暗藏于这柔美的水月中,“一个人在这苍茫的月下,什么都可以想,什么都可以不想,便觉得是个自由的人。”而苏轼则是驾着一叶扁舟从流飘荡,感情转而平静,世俗烦恼尽去,“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”。水月的纯净涤荡了古今文人蒙上暗尘的心灵。

二、历史意义——“水月”的苍凉

月夜下的山河,给人以寂静苍凉之感。置身其中,忧从中来。苏轼不禁发出“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”的感慨。喟叹人生短暂,陷入人生苦短的哀愁里。朱自清也发出“夜晚更加寂寞”“但热闹是它们的,我什么也没有”,陷入人类最本质的孤独的痛苦中。“水月”自带的苍凉感,带着文人们去思索人生的本质,去体悟人类灵魂深处的苦痛。

三、哲学意义——“水月”的变化

苏轼笔下江水、明月是“变”与“不变”的矛盾综合体。并得出了一个具有哲学意义的结论:“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。”人生短促,的确可悲;然天地与我共存,万物皆为我所用,人生无憾。在这“水月”中释怀了。

《赤壁赋》《荷塘月色》却又将“水”“月”作为精神自由的寄托。

《赤壁赋》中“白露横江,水光接天”江水浩瀚明月皎洁天际融为一体,在这一片朦胧的广宇之中,苏轼暂时摆脱了俗世,“飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”净化了心灵,仿佛置身于仙境 。心胸开阔,无拘无束。“客亦知夫水与月乎?”灵魂的拷问,激发了诗人更深的思考。站到了一个哲学家的角度去看待“水”“月”的去留和增减,往纵深去思考发出了“而又何羡乎”的一声来自心灵深处的呼喊。此时苏轼已经在“水”“月”中放飞了心灵,达到了精神自由。于是“水”“月”成了苏轼精神自由的寄托。

《荷塘月色》中的月色是多元的,既有被淡淡的云遮掩的朦胧美,又有叶子和花仿佛在牛乳中洗过的清丽之美。朱自清之所以会来到这月下荷塘,真是因为乱世文人内心的不平静。在当时那个大时代里精神受到了一定的禁锢。当欣赏到这月色的时,忆起儿时欢愉时光,心情暂时可以获得片刻宁静,暂时逃离现实,现实中需要做出抉择让心情无法平复。所以在他的视线里,出现的被月色笼罩的荷塘,是一种淡雅而朦胧的美。

苏轼和朱自清都在“水月”之中得到了精神自由,也实现了自我救赎。

参考文献

[1]任东升. 抒情散文欣赏[J]. 快乐阅读. 2013(15):69.

[2]李程娟. 《荷塘月色》主题思想的人文性探究[J]. 语文教学与研究. 2012(29):107-108.

[3]冷晓红. 辞丽思深 衷情婉达——《荷塘月色》解读[J]. 中学语文教学. 2017(08):59-61.

[4]王金茂. 《赤壁赋》中“月”的艺术功能[J]. 中学语文. 2020(27):50-51.

[5]杨燕. 浅论《赤壁赋》中水、月意象的作用[J]. 语文天地. 2017(10):41-43.