颗粒性急性淋巴细胞白血病1例报道并文献复习

2022-01-05李晞苇禹崇飞陈祖聪番云华王玉明

李晞苇, 禹崇飞, 陈祖聪, 番云华, 王玉明

(1. 德宏州人民医院检验科,云南 芒市 678400;2. 昆明医科大学第二附属医院,云南 昆明 650101)

颗粒性急性淋巴细胞白血病(granular acute lymphoblastic leukemia,G-ALL)是一种少见的特殊类型急性淋巴细胞白血病(acute lymphoblastic leukemia,ALL),属于恶性克隆性增殖性疾病,其特点是细胞质中有较多的粗大颗粒,因此形态学上易与部分急性髓细胞白血病(acute myeloblastic leukemia,AML)、大颗粒淋巴细胞白血病(large granular lymphocytic leukemia,LGLL)以及急性嗜碱性粒细胞白血病相混淆[1]。G-ALL多见于前急性B淋巴细胞白血病(precursor B-acute lymphoblastic leukemia,Pre-B-ALL),属L2,占儿童ALL的2%~7%,占成人ALL的1.5%~7.6%,目前报道近100例[2-4]。由于不同ALL类型治疗方案差异较大,效果也不同,而且G-ALL患者往往预后不佳,因此正确的诊断及分型对指导治疗和患者预后至关重要。本研究分析1例G-ALL患者的临床资料,并就相关文献进行讨论,以提高临床医生及检验工作者对该病的认识,提高诊断水平,减少误诊误治。

1 病例介绍

患者,女,64岁,因乏力、皮肤瘀斑2月余到德宏州人民医院就诊。入院体检未见异常,中度贫血貌,皮肤四肢无出血点、瘀斑,皮肤黏膜无黄染,其他无特殊。外周血血常规示红细胞2.15×1012/L,血红蛋白74 g/L,血细胞比容0.24,血小板52×109/L,白细胞5.15×109/L,中性粒细胞0.7×109/L(13.6%),淋巴细胞3.57×109/L(69.3%)。

2 实验室检查结果

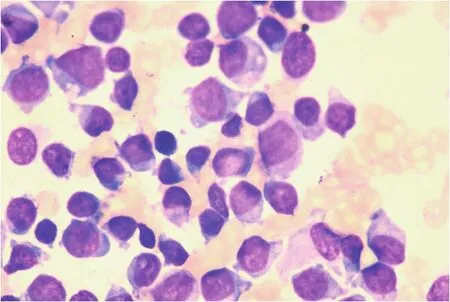

骨髓细胞形态学检查:计数200个有核细胞,可见增生极度活跃,骨髓小粒可见,粒系占12%,红系占1.5%,粒∶红比例为8∶1。可见83%原始幼稚细胞,胞体大小不等,细胞质中等,呈灰蓝色,部分原始幼稚细胞胞浆可见细小颗粒,染色质疏松,可见核仁,形似原始幼稚粒细胞(图1)。

图1 骨髓涂片瑞氏-吉姆萨染色(×1 000 )

骨髓细胞化学染色:POX染色-病变细胞阴性(图2),PAS染色-病变细胞阴性(图3),非特异性酯酶染色-病变细胞弱阳性,非特异性酯酶染色加氟化钠抑制实验不被抑制,报告为急性白血病[5]。

图2 骨髓涂片POX染色(盐酸联苯胺法,×1 000)

图3 骨髓涂片PAS染色(碱性品红法,×1 000)

流式细胞学检查及特征:异常细胞约占有核细胞的78.78%,CD45-PerCP荧光强度表达不一,SSC荧光强度呈中等强度,强表达CD34(95.76%)、HLA-DR(94.43%)、CD19(87.69%)、CD10(12.13%)和cCD79a(90.71%),即CD34+HLADR+CD19+CD10±cCD79a+,为B淋系表达,即B-ALL[6](图4)。

图4 患者骨髓免疫分型流式细胞图

骨髓分子生物学检测及特征:多重聚合酶链反应检测结果示,40余种白血病常见融合基因均为阴性。

外周血染色体核型分析:46,XX,add(5)(q13),-20,add(21)(p11.2),+mar[5]/46,XX[6]。

根据MICM分型结果诊断为颗粒性急性B淋巴细胞白血病(B-acute lymphoblastic leukemia,B-ALL)。

2 讨论

G-ALL是一种少见的ALL亚型,由Stein等于1983年首次报道并命名。G-ALL的诊断标准为:>5%的原始淋巴细胞中存在直径>0.5 μm的1个或多个粉红色至红色嗜天青颗粒或包涵体。这种颗粒性质不明,被认为是非典型线粒体、溶酶体颗粒、受损的染色质、髓样颗粒,或者是发育异常的细胞器生成、融合或退化的结果[4,7]。也有部分患者的颗粒或棒状(Auer)小体通过电镜及免疫组化证实是免疫球蛋白聚集而成[8]。

根据FAB形态学分型和诊断标准,G-ALL多为L2,儿童L2总体缓解率(91%)低于L1(98%),但颗粒性L2缓解率(81%)比非颗粒性L1(97%)更低,这似乎预示着形态学L2预后比L1差[9]。成人G-ALL总体预后比儿童更差,完全缓解率仅为53%,明显低于非颗粒性ALL(80%~90%),中位生存期为8.25(0.50~27.00)个月,而非颗粒性ALL的5年缓解率为30%[2,9-10]。根据免疫学分型G-ALL属B-ALL,主要为Pre-B-ALL,目前未见颗粒性T-ALL的报道。有文献报道了2例成人颗粒性T-ALL,后证实1例为B-ALL伴有T细胞抗原受体重排的稀有情况,另1例则为大颗粒T-ALL或侵袭性自然杀伤细胞白血病[11-13]。

近年来,血液病诊断在免疫表型、细胞遗传学和分子生物学研究方面取得了长足的进步,MICM综合性诊断逐渐被采用,但对急性白血病的初步诊断仍主要依靠外周血或骨髓涂片的形态学和细胞组织化学分析。而传统观念中,原始细胞细胞质含有颗粒是区别髓系白血病和淋系白血病的主要特征之一。虽然G-ALL发病率不高,但是当原始淋巴细胞细胞质中存在大量的颗粒时,可能会被误诊为AML、LGLL或急性嗜碱性粒细胞白血病。因此,结合细胞化学染色以及免疫表型分析尤为重要。回顾相关文献发现,G-ALL细胞化学染色特征主要为原始细胞PAS、ACP阳性、弱阳性或阴性,SBB、MPO、CAE阴性,β-EST和α-EST阳性不被氟化钠抑制。免疫表型为B淋系抗原HLADR、CD10、CD19 、CD34、CD24、cCD79a、PAX-5、TdT表现为数个阳性或弱阳性,而髓系抗原和T淋系抗原均为阴性。染色体异常对于白血病分型及预后判断也有重要作用,特别是某些染色体异常为特定亚型白血病的遗传标志,对于某些白血病的诊断治疗有决定性作用[14]。检索文献发现,G-ALL患者目前尚未发现特征性的染色体异常,但也有文献显示部分患者伴有Ph染色体异常,甚至有个别患者伴有双Ph染色体异常。ALL患者Ph染色体异常通常被认为是预后不良的因素之一。根据文献报道,15%~30%的成人ALL有Ph染色体,而儿童病例仅为5%,成人伴有Ph染色体异常患者完全缓解率<5%,明显低于不伴有Ph染色体异常患者的完全缓解率(30%)[7,14]。

分析本例患者及相关文献,我们发现原始幼稚细胞胞浆嗜天青颗粒等并非髓系细胞所特有,甚至有报道称部分ALL患者在化疗后出现细胞形态学转变,胞浆中含有大量颗粒[3],甚至形态学极似急性早幼粒细胞白血病患者,经多项检测验证实为G-ALL[15]。由于白血病细胞具有明显的多形性,给形态学诊断带来了极大的挑战。本例患者就因为存在颗粒而被误认为是髓细胞白血病,因此在日常工作中,如果发现骨髓或外周血涂片中有大量原始幼稚细胞,胞体大小不一,形态不规则,细胞质丰富呈灰蓝色,染色质偏碱性,细胞核不规则扭曲折叠,核仁明显,且胞浆中含有嗜天青颗粒,白血病组织化学染色大部分为阴性时,需考虑G-ALL可能,应及时进行免疫表型分析以确定细胞系列,有条件的情况下进行分子生物学和细胞遗传学等检查。虽然目前尚未确定G-ALL发生的机制,但可以肯定是其因某条染色体或者基因突变所致,如本例患者就存在染色体核型(46,XX,add(5)(q13),-20,add(21)(p11.2),+mar[5]/46,XX[6])异常,值得临床关注。

准确的诊断对于急性白血病的精准治疗和患者生存质量的改善至关重要。在血液系统疾病诊断中,ALL细胞质的颗粒包涵体与AML相似,可能会导致错误诊断;流式细胞学免疫表型检测对可疑病例的分型非常重要,染色体核型分析及融合基因检测也是必要的,采用下一代测序技术,对疾病进行综合分析,联合诊疗,对于疾病的精确诊断、治疗和预后判断具有极其重大的临床意义。