量子雷达应用述评*

2022-01-04李庶中李越强

李庶中,李越强

(海军研究院,北京 100036)

0 引 言

雷达是利用电磁波探测目标的一种电子设备,具有全天候探测、识别、定位目标的能力,在军事和民用领域中均得到了广泛应用。随着目标隐身、电子干扰等技术的快速发展,以及远距离探测、高分辨率成像等要求越来越高,传统雷达面临着前所未有的挑战,其固有技术瓶颈的制约愈发明显,亟待发展新的理论和方法,以满足不断增长的探测能力要求。

与此同时,量子理论与信息科学的结合迎来了量子信息学的蓬勃发展[1-2], 逐步发展形成了全新的学科——量子信息科学,以量子物理学为基础,采用一种革命性的方式对信息进行编码、存储、传输和操纵,可以突破经典信息系统的性能极限,具有经典信息系统无可比拟的优势。量子雷达作为量子技术与雷达技术相结合的一种新概念雷达,通过利用电磁波的量子特性,可探测、识别和分辨射频隐身平台和武器系统。初步研究结果表明,利用纠缠光子的量子雷达的分辨率可以实现二次方的速率增长,而且比传统雷达的目标能见度更高。尽管量子雷达还存在很多实际的工程化实现问题,但在提高目标探测能力方面具有较好的潜力,应用前景广阔,吸引了国内外研究人员的浓厚兴趣。

1 基本概念

1.1 概念内涵

美国海军研究院Lanzagorta[3]于2011年底出版的著作《Quantum Radar》中,给出了量子雷达的定义,指出量子雷达可作为一种对抗检测系统,利用微波光子和某种形式的量子现象来提高探测、识别和分辨目标的能力;同时,首次对量子雷达的研究进行了全面总结,按照量子物理学的观点分析了雷达探测的基本问题,提出了量子雷达方程、量子雷达散射截面积、量子干扰等理论、模型,标志着量子雷达概念初步建立。

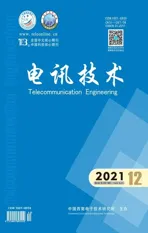

文献[4]对量子雷达的内涵总结为,量子雷达是利用电磁波的波粒二象性,通过对电磁场的微观量子和量子态操作与控制,实现目标探测、测量和成像的远程传感器系统。文献[5]认为,与传统雷达不同,量子雷达在发射端利用电磁波的量子统计特性对量子态进行调制,信号调制维度由传统雷达的时、空、频扩展到更高阶的量子态;在接收端对量子态进行处理,降低接收机噪声水平,增强目标与噪声、杂波、干扰间差异,优化目标检测能力,从而突破传统雷达的技术限制,达到提升雷达探测性能的目的。量子雷达基本组成如图1所示。

图1 量子雷达基本组成图

量子雷达是基于量子信息技术,对传统雷达技术的发展和补充,从本质上看并没有脱离经典雷达探测的理论体系,而是通过引入量子理论、应用量子操作与控制来提升雷达的探测性能,具备突破经典雷达探测性能极限的潜力。

1.2 分类

现有研究成果对量子雷达的类别划分各有不同,较为常见的是按量子现象和探测方式的不同进行分类,例如,文献[4]将量子雷达分为量子纠缠雷达、量子增强雷达、量子衍生雷达,同时可按探测信号形式的不同分为单光子探测量子雷达和多光子探测量子雷达;文献[6-8]将量子雷达分为干涉式量子雷达、接收端量子增强激光雷达、量子照明雷达(Quantum Illumination Radar,QIR)。

按照经典雷达的系统架构,根据发射端和接收端工作模式的不同进行分类,可将量子雷达分成三类[5-6]。

一是量子发射、经典接收(如单光子雷达,见图2)。这类系统的工作方式与经典雷达类似,不同之处在于量子雷达发射机向目标发射的是单个光子,在发射端对电磁波进行量子态调制,接收端采用经典方式接收,例如偏振态编码发射、接收端编码模板匹配滤波,等价于光子计数模式下的相参积累,可以提高接收灵敏度。还有一个优点,当发射的脉冲只有较少的光子时,一些目标看起来似乎变大了,即靠近目标镜面反射区域的雷达截面积比传统雷达所探测的要大。

图2 单光子雷达示意图

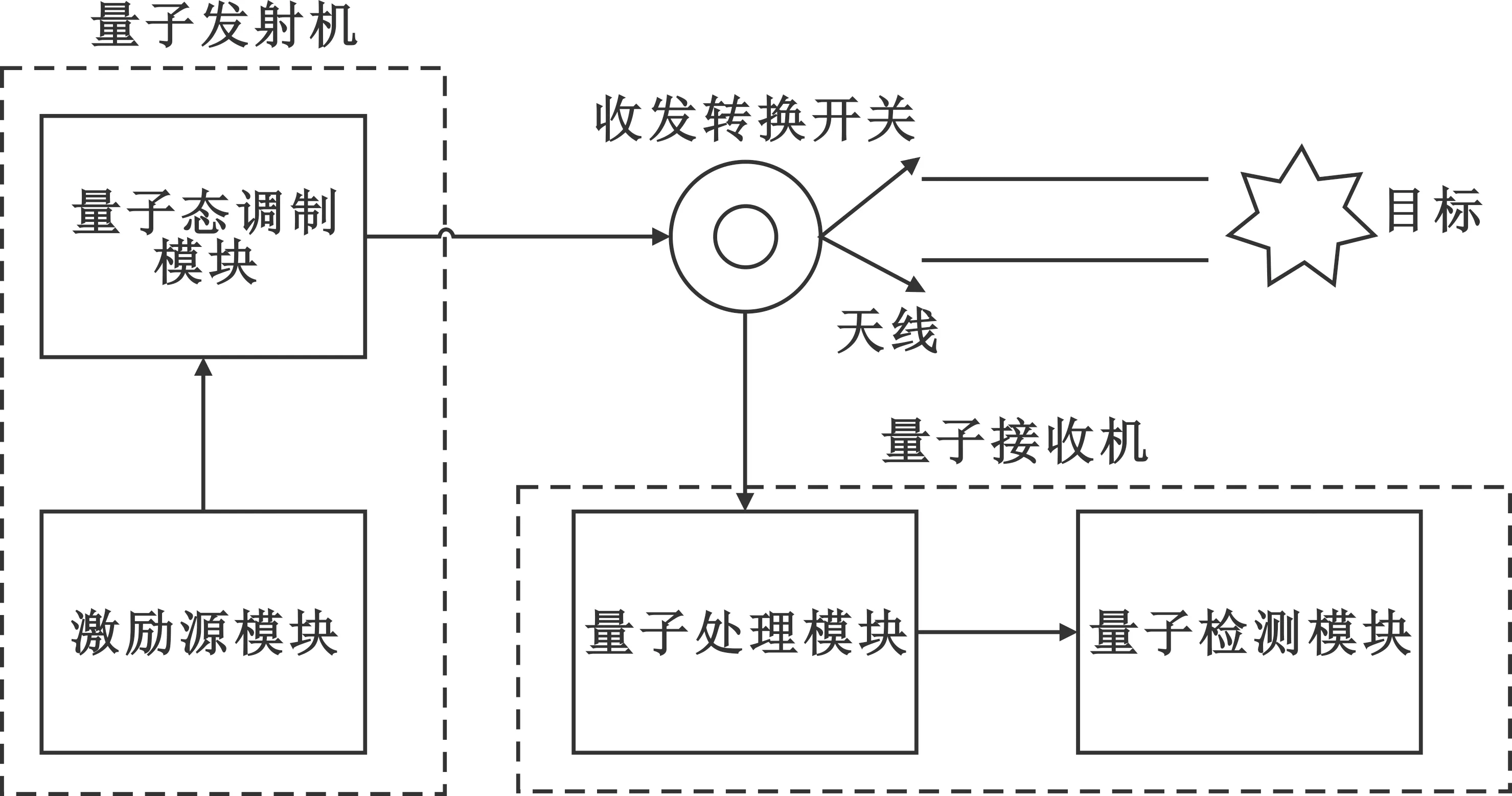

二是经典发射、量子接收(如量子激光雷达,见图3)。在发射端采用经典源,在接收端通过压缩真空注入、相位敏感放大等进行接收和处理,在降低接收端噪声水平的同时通过目标信号与噪声的微观差异提升信号检测性能。该系统发射经典相干光,但在接收端进行压缩真空注入(Squeezed Vacuum Injection,SVI)来降低接收端输出的真空噪声,同时引入相位敏感放大(Phase Sensitive Anplification,PSA) 对接收信号进行无噪声放大来提高信号信噪比和空间分辨率。压缩光属于非经典态,在光学精密测量和引力波探测方面具有巨大潜能,能够突破量子噪声极限。

图3 量子激光雷达示意图

三是量子发射、量子接收。在发射端采用非经典源,在接收端利用信号的量子相关性进行匹配滤波,来提高量子雷达的探测灵敏度。干涉量子雷达和量子照明雷达都属于此类。而大气的吸收、散射和振动会引起纠缠态的光子损耗和相位振动,加速纠缠态退相干过程,加大相位估计误差,使得干涉式量子雷达难以实现超灵敏探测[9-10]。量子照明雷达适用于高介质损耗和强噪声的环境中,在实际工程应用中具有可行性。量子照明雷达不局限于任何特定的频率,原则上来说可以应用到X频段的雷达中。理论分析认为,在噪声和损耗的环境中,在同等发射功率水平的条件下,量子照明雷达的分辨能力和探测性能有一定提升,但随着传统雷达的发射功率增加,量子照明雷达的优势将不复存在。

图4 量子照明雷达示意图

1.3 主要特点

从实际应用的角度看,量子雷达的主要特点[11]有:

(1)同等条件下具有更远的探测距离。传统雷达通过对电磁波的幅度、相位等宏观物理量的检测来探测目标,而量子雷达检测的是更高维度的量子态,因此,量子雷达可以检测到更微弱的信号,理论上在同等条件下其作用距离可以提升数倍甚至数十倍。

(2)同等条件下具有更低的发射功率。探测灵敏度的提升是量子雷达最为突出的优势之一。传统雷达的探测灵敏度受到热噪声极限的限制,而量子雷达的探测灵敏度可逼近甚至突破标准量子极限。在保持目标检测能力不变的前提下,量子雷达所需的发射功率更低,在载荷限制条件大的应用中更具优势。

(3)丰富了目标信息的维度。相比传统雷达利用电磁信号在时、空、频域上的特征,量子雷达利用的是更高维度的量子态,可以提取更丰富的目标信息,进一步提高了对目标的测量能力。

(4)更强的抗干扰能力。在同等条件下,量子雷达的发射功率低,降低了其被截获和侦收的概率。同时,量子雷达通过对信号的量子态调制,增强目标与杂波、干扰信号的可区分度,有利于提升在复杂环境下的抗干扰能力。

2 量子雷达的研究进展

有关量子雷达的研究可追溯到1966年,但直到2000年以后国外关于量子雷达的研究才逐步系统化,并围绕量子纠缠-干涉、量子照明和量子相干态接收三方面开展了一系列研究。而国内量子技术在雷达探测领域的研究还处于起步阶段,对量子探测的机理仍缺乏深入研究。文献[12-20]对量子雷达的国内外研究情况进行了阐述。

2.1 国外情况

2.1.1 美国

典型代表是2007年美国国防部高级研究计划局启动的量子传感器项目和量子激光雷达项目,探索了利用量子技术突破传统传感器分辨率极限的可能性。

(1)量子传感器项目

该项目旨在研究将量子信息技术应用于传感器,以验证突破传统传感器空间分辨极限的可能性。主要针对三类量子传感器开展了研究:一是干涉式量子传感器,在发射端采用非经典源,接收端进行干涉测量,结果表明,典型大气传输损耗将导致干涉式量子传感器不具备技术优势,其分辨能力低于相同发射功率的传统传感器;二是接收端量子增强传感器,发射端采用经典源,接收端采用压缩真空注入和相位敏感放大等量子增强技术,证明了角度分辨率提升是可以实现的;三是量子照明传感器,发射和接收端具备纠缠状态,理论分析认为,在噪声和损耗的环境中,与相同发射功率的传统传感器相比,量子照明雷达的分辨能力和探测性能均有提升,但传统传感器随着发射功率的增加可以抵消量子照明雷达的技术优势。

(2)量子激光雷达项目

该项目是在量子传感器项目的基础上进一步考虑了远距离传输和目标散射等问题,为量子传感器向量子雷达发展奠定基础。研究提出了基于量子数分辨探测的量子相干激光雷达系统,实现了以经典的相干态发射源为基础,在接收端通过探测和分辨量子数的变化,达到空间超分辨成像的目的。理论和实验表明,在与经典激光雷达保持相同灵敏度的情况下,该量子激光雷达系统可以将目标的空间分辨能力提高约10倍,从而达到在不损失系统灵敏度的条件下获得比经典瑞利分辨极限更优的性能。

2.1.2 加拿大

2019年以来,陆续报道了加拿大Waterloo大学与加拿大国防研究发展局在实验室环境中开展的微波频段量子雷达样机研究情况,该雷达被称为量子双模压缩(Quantum Two-mode Squeezed,QTMS)雷达,图5所示为纠缠光子生成装置。如图6所示,发射机生成一对纠缠微波信号,其中一路信号通过喇叭天线在空间传播0.5 m,再由另一个喇叭天线接收;另一路信号直接被测量,对上述两个测量结果进行相关,从而区分噪声和信号。通过与传统发射机的雷达样机对比发现,在两种样机以相同功率发射信号时,量子双模压缩雷达存在明显优势。该雷达的核心是发射机采用的约瑟森参量放大器(Josephson Parametric Amplifiier,JPA)和制冷机,JPA生成纠缠微波信号,制冷机为JPA提供低至7 mK的低温工作环境。

图5 Waterloo大学纠缠光子生成装置

图6 Waterloo大学样机的收发天线(相距0.5 m)

2.2 国内情况

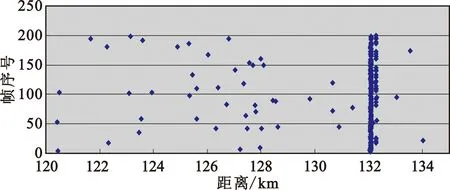

文献[5]介绍了一种基于超导单光子探测器的量子雷达系统,在青海湖开展了探测试验(图7),采用光子计数方法进行目标检测,发射端发射一串固定重复频率的光脉冲,经目标散射后的光子在探测器完成接收和光子计数,并按发射信号的脉冲重复频率对计数结果进行相干累加,根据光子的个数判断目标的有无,实现了真实大气环境下对132 km目标的有效探测(图8),验证了基于单光子检测的探测技术应用于雷达的可行性。与常规雪崩管探测器相比,超导单光子探测器对系统的探测威力平均提高一倍,为远程光电探测提供了一种有效手段。

图7 青海湖试验环境

图8 对132 km目标探测的试验结果

近期,中国科学技术大学潘建伟院士研究团队发表了超过200 km远距离单光子三维成像的研究成果。据报道,该团队2019年在城市环境中实现了45 km的单光子三维成像,突破了英国研究团队保持的10 km最远距离记录。在此基础上构建了全新的单光子雷达系统,在新疆的高山环境中实现了201.5 km距离处的目标三维成像,成像灵敏度达到了平均每个像素0.4个信号光子。

国内量子技术在微波雷达探测领域的研究还处于起步阶段,虽然在量子雷达体制研究、量子态调制技术、量子态传输与散射特性、量子检测技术等方面开展了一系列理论研究工作,但仍有待于进一步深入研究。

3 应用预测

3.1 初步结论

(1)从工作频率看,一段时期内主要方向还是光频段的量子雷达应用。鉴于微波频段量子雷达的技术成熟度仍然较低,加拿大基于JPA的量子雷达也仅仅是非常接近于实验性实现的水平,其应用尚待时日。而量子激光雷达实现了特定条件下对真实目标的有效探测,技术成熟度相对较高。

光频段生成纠缠信号相对容易,很多文献报道的研究是针对量子激光雷达,而发展微波频段的量子雷达仍具有较大技术挑战,目前还没有关于微波频段量子雷达开展完整试验的公开报道。生成微波频段纠缠信号主要有两种途径:一是加拿大Waterloo大学采用的约瑟森参量放大器(JPA),但JPA还无法达到商业货架采购的要求,且必须冷却至低温状态;二是采用光学-微波变化,例如基于机械谐振器的电-光机械变换器,使微波谐振腔和光学谐振腔的信号产生纠缠,实现光学-微波变换,但对于远程探测而言,受到光学存储的制约,光学存储的损耗严重限制了探测的最大作用距离。

(2)从探测对象看,当前主要方向是应用于对有限区域或有限目标的探测。目标的散射特性与雷达的探测性能紧密相关,不同于经典雷达宏观意义下的目标散射特性,量子散射过程可能是以弹性碰撞取代传统的波动衍射特性,目前仍有待研究和验证。而关于可能的反隐身探测能力,主要根据量子信息技术的特点,即一方面是利用量子技术可以降低接收噪声,等效于提高回波信噪比;另一方面是利用量子技术增加信息维度,降低探测信号被敌方准确分析和复制的可能性。

(3)从主要用途看,目标高分辨成像是可能的主要应用之一。量子成像具备突破经典成像分辨率极限的潜力,优势显著。国内外已开展了量子纠缠光“鬼成像”、赝热光“鬼成像”、日光“鬼成像”、计算“鬼成像”等诸多可见光和红外频段的量子成像方法研究,有可能应用于对地观测领域。同时,近年来将量子成像理论引入雷达技术中,开展了微波关联成像技术的研究和探索,可实现对动、静目标的成像能力,已成为量子雷达的重要研究方向。

3.2 需解决的重点问题

(1)实际环境下的适应性问题。以偏振特性为例,受大气分子、气溶胶、云层等大气环境和地表结构、粗糙度等地表特征的影响较大,同时,还与光波长有关。选取合适的量子态进行调制和检测,适应实际环境的特点,才能实现有效探测。有关环境适应性问题的研究报道较少,需要依赖大量的外场实验数据和理论分析,这是量子雷达走向应用的必要环节。

(2)典型目标的量子散射特性问题。目标散射特性是雷达探测目标的基础和条件,而量子雷达瞬间发射的一小束光子,与目标的相互作用是光子-原子的散射过程,由量子电动力学决定,与传统的雷达散射截面积存在显著差异。而雷达探测涉及的目标类型多样,需要按照不同的应用场景针对性地开展典型目标的散射特性实验研究。

(3)典型场景的使用方式问题。目前量子雷达还处于前期研究阶段,无法达到完全替代现有雷达探测功能的水平,但有可能在有限范围内作为现有探测系统的有益补充,通过与现有探测系统的相互协同,以扬长避短,从而形成更好的探测能力。

4 结束语

量子雷达作为一个新兴的研究领域,其理论和研究正在逐步深入,但是从各类文献总结的研究情况看,短期内还无法实现从理论走向工程应用。本文从应用研究出发,提出了应用需求和使用构想,可为量子雷达系统理论和技术研究的发展提供牵引和指导,明确技术攻关的方向和重点,为量子雷达系统的研制提供坚实基础。