印度正理派认识论的核心问题及其论争*

2022-01-04唐水明

周 骅, 唐水明

(1.湘潭大学 碧泉书院,湖南 湘潭 411105;2.四川大学 道教与宗教文化研究所,四川 成都 610065)

正理派梵语“Nyaya”,它是“印度哲学中专门研究推理和辩论的一派的名称”[1]79,属古印度哲学正统。无论是正统派还是非正统派,古印度哲学在捍卫各自立场和观点的时候,均会涉及如何认知对象,认识与判断的有效性问题。知识与论断如何可能、真理如何确证,也就成为各派探讨的重点。

正理派对认识如何可能最为关注,正理派最有影响力的文本是阿格沙巴达·乔答摩(Aksapāda Gautama,也译为“足目”)所著的《正理经》。《正理经》是印度认识论发展史上的一本重要著作,可能编纂于公元250—350年间。《正理经》中认识论内容极为丰富、广博,其中涉及印度古代的多个思想流派,这本著作奠定了印度认识论的基本形态,也成为正理派的代表性文本。古代印度认识论之发展受《正理经》的影响较大。本文以《正理经》为主要研究对象,结合其他各派的文献,探讨正理派认识论的核心问题及相关论争。

正理派认识论的核心问题之一:认识方式的归类

《正理经》展现了正理派与许多派别的争论,其中争论最多的问题可概括为两个:一个是认识方式的归类问题,另一个是认识方式的可靠性问题。即:各种认识方式如何进行归类,哪些才是可靠的认识方式,这两个问题也是古代印度哲学之认识论的核心问题。

1.正理派认识论的认识方式类型

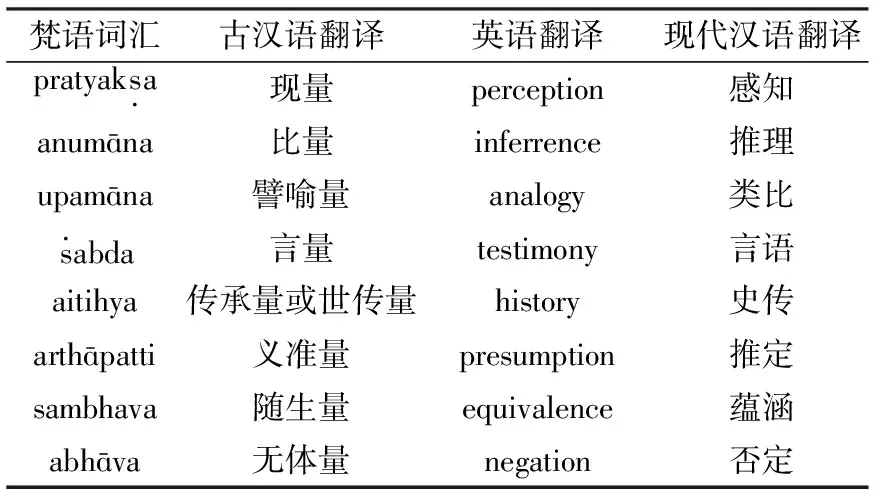

要讨论正理派对各种认识方式的归类问题,先得了解印度人认为有哪些认识方式。印度人提到的常见的认识方式共有八种,分别是感知、推理、类比、言语、史传、推定、蕴涵、否定。这些不同的认识方式,都有专门的术语。关于各种认识方式的梵语词、古汉语词、英语翻译、现代汉语用词用一个表格列出,如下:

表1 正理派认识方式类型术语及翻译

“现量”是指我们的感知,因感知是利用感官直接觉察事物产生对象的活动,所以感知也可以称之为“直观”。例如,我们用眼睛看到外面有一棵绿色的树,这种认识活动就是感知。“比量”是指我们的推理,推理是从已知推出未知。例如,听到呼啸的声音,推知外面有车经过。“譬喻量”是指类比,类比是一种基于类似而进行比较的认识方式。例如,一个人不认识野牛,但认识家牛,别人告诉他,野牛与家牛相似。这个人走到野外,见到一头形似家牛的动物,将这个动物判定为野牛。“言量”是我们通过言语、文字获得知识的认识方式。例如,一个人从来没有去过印度,可以通过阅读一本介绍印度的书了解印度。“传承量”是指史书或传说,传说是指世代流传的言说,如中国人关于盘古、女娲的故事就是传说。印度的《往世书》是印度人关于宇宙起源与演化、天神谱系、人类繁衍生息、社会形成、帝王世系的传说,《往世书》书的编订者认为史传是一种获得知识的可靠方式。“义准量”是指推定,推定是根据某些情况的存在与否,断定另一些情况是否存在的认识方式。例如,“他很胖,但白天不吃东西”,推定“他晚上吃东西”。推定是寻找确知前提成立的因素,是在可能情况中排除一些已知情况,得出其他情况成立的一种认识方式。如在房间中寻找一个人,看到他没在房屋内,推定他必在房屋外面。这个推定中的前提是:“他要么在屋内,要么在屋外,不可能有其余的情况”。“随生量”是指蕴涵,蕴涵是一种对共同存在情况的推断。例如,她是他的妹妹,同时存在他是她的哥哥,这种关系就是共同存在的。“无体量”是指否定,否定是一种判断,例如“这里没有花瓶”就是否定,古印度人将这种判断看作一种认识方式。

从古印度人列出的各种类型的认识方式可以看出,古印度人所说的认识方式是指认识事物与获得知识的方法、形式、渠道。

2.关于各种认识方式归类及争论

对于各种类型的认识方式,有些思想派别试图作出归类,以概括各种认识方式的关系与共同特征,但如何归类,各派争论很大。

(1)《正理经》对各种认识方式的四种归类

《正理经》提到了八种认识方式,分别是感知、推理、类比、言语、史传、推定、蕴涵、否定,并将这八种认识方式归为四大类——感知、推理、类比、言语。推定、蕴涵、否定归到推理中,传说归到言语中。但当时有些思想派别反对这种归类,有的思想派别认为对八种认识方式不应进行归类,八种认识方式应各自成为一类别[2]79。但这个思想派别到底是哪个派别,难以从《正理经》中考证,只能根据一些资料推测,这个派别可能是印度的史传派(Paurānikas)[3]142,史传派是指编写历史或传说的派别,如《往世书》书的编订者。

(2)感知与推理的归类争论

《正理经》中说有人将感知认定为推理,也就是将感知归类到推理中[2]74,认定的根据为:感知是从部分获得整体的认识方式。意思是每个事物都是一个整体,而我们的感官只能获得事物的某个方面,但在感知中我们却得出整体的认识。例如,我们眼前展现一副红色椭圆的物像,认为它是一个苹果。一个苹果是一个整体,作为一个整体有多方面的属性,而我们的眼睛只能看到物体的一个侧面。我们的眼睛不可能看到一个整体的苹果,我们当下的一看,看到的只是苹果的一个面向。但我们的感知立即将眼睛的物象当作苹果,所以有人认为感知中有推断参与其中,因此感知也是一种推理。《正理经》反对这种看法,反对的理由有两点。第一点是在由部分推及整体的认识过程中,我们对部分的认识是通过感官实现,所以不能将整个认识过程都说成是推理,其中有一部分是感知。例如,我们眼前呈现一片绿色的东西,认为它是树叶。这一认识过程可以分为两个阶段看待,第一个阶段是我们眼前呈现一片绿色的东西,第二个阶段是将眼前所呈现的判定为树叶,前一个阶段是感知,后一个阶段是判定,后一个阶段可以说成是推理。《正理经》认为像这样的认识过程,不能全说成是推理。第二点是在《正理经》看来,我们可以感知整个事物,既然能够感知整体,那么有时候就不需要由部分推及整体,因此也就不能根据感知是由部分推及整体,将感知归结为推理。

在我们一般的看法中,感知是人的感性能力,推理是人的理性能力,感知与推理分属两种不同的认识能力。但我们对事物的感知是带有意向的,意向中有所判定,所以有人将感知归类到推理中并不是没有道理。感知与推理的归类争论已触及纯粹直观与概念直观的问题,纯粹直观指没有意向判断掺杂其中的直观,概念直观是对眼前所见到的现象有所判定的直观。例如,眼前展现一个物件的图像,但不将这个物件图像判断为什么,这个是纯粹直观;当我们将眼前所看到的物件图像判断为杯子的时候判断就发生在其中,这是概念直观。纯粹直观是感知,概念直观可划分到推理中,但在《正理经》中这一问题未得到展开讨论。

(3)类比与推理的归类争论

《正理经》中讲有些人认为类比与推理没有区别,因为类比与推理都是根据已有的感知得出未知[2]77,所以类比与推理可归为一类认识方式。《正理经》认为这种看法不正确,推理是根据一条可靠的前提,而类比是根据相似[2]77,进一步讲类比是通过相似比较获得知识,而能够进行相似比较的前提是对相比较的两个事物都有感知。但在推理中,可以不对两个事物都有感知,如那边有烟推断那边起火了,而起火并没有看到。《正理经》举出一个例子:有人告诉我们野牛与家牛相似,我们已知家牛是什么样,但没有看到野牛是什么,类比根本无法进行[2]77。

(4)言语与推理的归类争论

有的派别认为言语应归为推理,他们认定的根据是:言语与推理都以关联作为基础[2]77。例如,见地面湿推测下了雨。在这一推理中地面湿与下雨是有关联的,而语言的运作同样是以联想作为基础,话语中的声音与声音所指称的事物有关联,所以言语应归到推理中。《正理经》不认同将言语归为推理,因为这两种关联是不同的。下雨与地面湿是一种天然的关联,这种关联是事实上的关联,是一种事实层面的因果联系[2]78,而声音与声音所指称的事物并不是一种天然的关联,声音与所指事物的关联是基于习惯,如“雨”这个词的声音与雨这种事物并没事实上的关联[2]78,因此不能将言语归为推理。

(5)佛教认识论研究者对正理派四分法的批判

佛教唯识派对正理派的四分法进行了批判,将各种认识方式归为感知与推理两种。唯识论的奠基之作《瑜伽师地论》将各种认识方式归为三种:感知、推理、言语。后来唯识派归为两种:感知与推理,言语与类比归结到推理中。这种认定相当于将人类的认识方式划分为感性与知性,感性为知性提供认识对象,知性将感性的东西关联起来。陈那在《认识概说》中说“现与比是量”[4]1,意思是感知与推理才是可靠的认识方式。法称在《论理要点》中说两种正确认识是现量与比量[5]280。这说明唯识派中的认识论研究者在可靠认识方式种类的认定上取得了一致的看法。唯识派中的认识论研究者将言语与类比划分到推理中,陈那说“唯有现量,及与比量,彼声、喻等,摄在此中”[6]3,意思是只有感知、推理两种认识方式,言语与类比都在感知与推理两种认识方式中。陈那这样判定的根据是认识方式与认识对象的关系,陈那认为“由所量唯有二相,谓自相与共相。缘自相之有境心即现量,现量以自相为所现境故。缘共相之有境心即比量,比量以共相为所现境故。除自相共相外,更无余相为所量故”[7]2,意思是认识对象只有自相(殊相)与共相两种,攀缘自相的镜心就是感知,感知以自相为认识对象,攀缘共相的镜心就是推理,推理以共相作为认识对象,除了自相与共相外没有其他的认识对象,所以认识方式只有感知与推理两种。

正理派认识论的核心问题之二:认识方式的可靠性

正理派认识论的第二个核心问题是,对认识方式可靠性的研究。认识方式的可靠性问题是指各种认识方式能不能正确认识事物,这个问题涉及的是各种认识方式的真理性问题,也就是通过各种认识方式所获得的知识有没有真理性。恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中将这一问题概括为思维与存在关系问题的一个方面:“我们关于我们周围世界的思想对这个世界本身的关系是怎样的?我们的思维能不能认识现实世界?我们能不能在我们关于现实世界的表象和概念中正确地反映现实?用哲学的语言来说,这个问题属于思维和存在的同一性问题。”[8]316

《正理经》虽为正理派的理论著作,但其中展现了正理派与其他派别关于认识可靠性问题的争论。《正理经》中明显存在各派关于可靠认识方式的争论,但书中又没有指明与哪些派别进行了争论,与哪些派别进行了争论只能根据当时印度社会存在的理论派别进行推测。但通过相关文本检索与比较,能够大致确定《正理经》与印度哲学史上的顺世派、弥曼差派、中观派发生了关于各种认识方式可靠性的争论。

1.正理派与顺世派的争论

顺世派(Lokāyata)是古印度哲学的一个重要流派,其在世界观上坚持彻底的唯物主义,在认识论上坚持彻底的经验主义。顺世派否定了推理、类比、言语是可靠的认识方式,认为只有感知才是正确知识的来源。顺世派否定我们具有先验知识,认定一切知识都来源于经验,我们关于各种事物关系的认识也来源于感知,如火与烟的关系是通过感知获得的。感知有内感知与外感知两种,顺世派只承认外感知是可靠的认识方式,内感知不能作为可靠认识方式,因为内感知的内容依靠外感官与外部对象[9]6。

(1)推理不是可靠的认识方式

顺世派不认同推理是获得知识的可靠方式,他们认为不能确定推理所依据的关系是普遍的、必然的。例如,“那边山起火了,因为有烟”这个推理成立的前提是“不管在什么情况下有烟就会有火”。我们不可能认识所有的情况,烟与火的关系并不具有普遍必然性[10]8。这种论述类似于休谟认为因果关系不具有普遍必然性[11]22。例如我们在今天说“明天太阳会升起”,“明天太阳会升起”是一种推理,推理的根据是“太阳每天都会升起”,但是这个根据并不具有普遍必然性,因为这个根据是对以往经验的概括,对明天或未来太阳是否会升起我们并无经验。《正理经》说有一个派别认为推理不是一种可靠的认识方式,并举出了反对者的例子:河水上涨不一定是因为下了雨,也可能是河堤的阻拦使河水上涨;蚂蚁运走卵不一定是要下雨了,可能是因为它们的窝被破坏了[2]76。上面所举出例子与顺世派的观点有着一致之处,因此推定《正理经》所指的这个派别是顺世派。

(2)言语不是可靠的认识方式

顺世派否定言语、文字是获得正确知识的可靠方式,顺世派对言语、文字的否定是针对当时印度社会的一种辩论风气——当谈到一些问题的时候,引用典籍中的话语来证明自己的观点,如引用《吠陀》《奥义书》中的话语证明。顺世派认为引用的话语并不能当作论证的根据,话语不能证明事物之间拥有关系,如“有烟就有火”这句话是否正确还得依靠感知确认,另外我们对语言文字的理解依靠对符号的认识,且我们对文本的理解可能存在差异[12]6。

(3)正理派对推理可靠性的辩护

《正理经》认为推理可以作为一种正确的认识方式,因为推理根据的是我们普遍认同的前提。正理派与顺世派的争论涉及的是推理中前提的普遍有效性问题,而前提的普遍有效性问题涉及的是归纳的有效性问题。顺世派从经验论出发指出我们所认定的前提是没有普遍有效性,但《正理经》从人们普遍认同的角度看,认为我们共同认定的前提具有普遍有效性。

2.正理派与弥曼差派的争论

弥曼差派是一个坚定维护《吠陀》文本的宗教理论派别,特别强调言语、文字作为正确认识方式的重要性,认为言语、文字具有恒常性,认为《吠陀》所记载的祭祀仪式是正确无误的。“声的本质依旧在于吠陀,或者在于大自在天。这种看法通常是专门研究祭祀礼仪和吠陀诵赞的弥曼差派的主张,正理派并不一定同意。”[13]7《正理经》第2卷第2章第14节到第74节专门反对言语具有恒常性的观点,在各派中弥曼差派是极力主张言语是恒常的,所以推定《正理经》反对的对象是弥曼差派。

《弥曼差经》是弥曼差派最早的经典,书中写到有许多人反对《吠陀》是正确无误的,反对的理由是:《吠陀》是人写的,而言语、文字没有恒常性。反对者认为言语通过人产生,人的发声才会产生言语,有产生就有消灭,所以言语没有恒常性[2]224。《弥曼差经》认为声音通过人显现出来,并不能以此说明声音就是人造出来的[2]225。弥曼差派将言语、文字看作独立于人的客观存在,对言语、文字作了一种神秘化的理解,在弥曼差派看来言语的神秘性在于它的无形且可传达意义。这种观点相当于柏拉图的理念论,柏拉图将词语、概念看作是客观实在(这种观点在西方被称为“实在论”),看作恒常性的东西。柏拉图认为词语、概念不能看成是由人所产生的,人说出词语或概念只是对词语或概念进行表达。反对者认为概念只是一个符号,便于推理而已,声音只是通过空气产生(这种观点在西方被称为“唯名论”)。《弥曼差经》不认同声音是由空气产生的,如果声音是由空气产生,那么声音就是空气的一种特殊形态,声音就有质料因,但没有感觉到这种质料因的存在。早期的弥漫差派只肯定言语与文字是可靠的认识方式,《弥曼差经》对除言语、文字以外的认识方式表示怀疑,认为感知不是获得正确知识的有效手段,因为感知只能够感受那些能够在我们感官面前显现的东西。

《弥曼差经》对言语、文字的理解粗看起来极为荒谬,但其对词语指向的是类的事物还是具体事物的讨论是值得注意的。《弥曼差经》说言语具有恒常性的一个表现就是词语所指的是共相,而不是殊相。例如,“牛”这个词所指就是共相,因此我们可以用“牛”这个词指各种具体实在的牛。《正理经》反对这种观点,认为有的词语指共相,有的词语指殊相[2]88,《正理经》的观点更像西方的温和唯名论。

3.正理派与中观派的争论

《正理经》第二卷第一章第8节到第19节[2]72-73提到一个派别认为所有认识方式都不可靠,甚至不能成立。经相关文本的比较,发现龙树《回诤论》中的内容与《正理经》的内容有相同处,学者们通过对《回诤论》的文本分析确定《回诤论》所批判的对象就是正理派[3]112,因此确定《正理经》中讲的那个派别是中观派。

中观派认为所有认识方式都无可靠性,甚至不能成立。中观派说:“现量等量不是量,因为他们在三时中都不成立。”[2]72“现量等量”是指感知等认识方式,代指所有认识方式。“现量等量不是量”意思是所有认识方式都不是可靠的认识方式。“三时”指认识方式与认识对象在成立上的时间先后关系,分别有三种情况:认识方式先于认识对象成立,认识方式后于认识对象成立,认识方式与认识对象同时成立。中观派认为所有认识方式不能成立的原因在于认识方式既不能先于认识对象成立,又不能后于认识对象成立,也不能与认识对象同时成立。

龙树用假设性的推理反驳正理派观点,这种方法也被称为“归谬法”。假设性的推理反驳是从对方的观点出发,推出一个结论,然后揭示推出结论的荒谬性,从而彰显对方观点的荒谬性。龙树的这种反驳方式,类似于苏格拉底的反诘法。苏格拉底在辩论中首先不自立观点,而是从对方的观点中导出一个推论,然后揭示推论明显违背逻辑常识,最后通过揭示推论的荒谬彰显对方最初观点的错误。

(1)龙树反驳认识方式先于认识对象成立

对于认识方式先于认识对象成立这种观点,龙树首先阐述这种观点的引申含义,龙树说认识方式先于认识对象成立意思是认识方式独立自成。如果认识方式独自成立,那么认识方式就不需要依靠认识对象成立(“若量能自成,不待所量成。是则量自成,非待他能成”[14]686)。如果这样,那么我们的感知就不需要依靠感官与外部对象的接触而产生。这意思是我们不用眼睛看东西,就能够产生视觉;我们不用耳朵去听声音,就能够产生听觉。龙树继续推导:如此的话人们就不需要用认识方式去认识事物(“如是则无人,用量量诸法”[14]687),因为认识方式能够脱离认识对象获得认识内容。

(2)龙树反驳认识方式后于认识对象成立

龙树认为认识方式后于认识对象成立是不可能的。龙树根据认识方式后于认识对象成立,导出一个推论:如果认识方式后于认识对象成立,那么认识对象就不依靠认识方式成立[2]72。如果认识对象不依靠认识方式成立,那么认识方式又有何用(“彼所量物离量成者,彼量何用”[14]702)。

(3)龙树反驳认识方式与认识对象同时成立

对于认识方式与认识对象同时成立,龙树也认为不可能。龙树对认识方式与认识对象同时成立的观点作出具体阐述:只有人用认识方式去认识事物的时候,事物才能成为认识对象(“所量之物,待量而得成”[14]687),反过来说,认识方式只有在对对象进行认识的时候,才是认识方式,因此说认识方式与认识对象同时成立(“所量能成量,量能成所量”[14]687)。龙树在《回诤论》中对这种观点进行诘难,认为这种观点如同说:“为是父生子,为是子生父。何者是能生?何者是所生?”[14]687

另外中观派从认识的顺序性的角度否定认识方式与认识对象同时成立[14]72。中观派认为两者同时成立会造成认识的混乱,有时进入我们视野中的对象有很多,但不是所有的对象都能使我们产生感知。比如我们看一片草丛,这片草丛作为对象映入我们的视野中,但唯独一朵花被我们察觉,如果感知在感知器官与感知对象相接触就产生,那么所有的对象当即就显现在我们眼前,这样我们的眼前将是一团乱,可事实上我们的感知并不是混乱的,所以感知不是在感知器官与感知对象接触时就产生。

(4)正理派对中观派反驳的反驳

正理派反驳中观派的反驳,认为中观派认定所有认识方式都不能成立是不正确的。正理派论证道:中观派对所有认识方式都否定,而否定本身就是一种认识方式,如果所有认识方式都不能成立,那么否定本身不能成立[2]73,既然否定本身不能成立,那么中观派对所有认识方式的否定也就不能成立。正理派这种反驳如同西方人常举的一个例子:一个克里特人说“所有的克里特人都在说谎”,而说话者是克里特人,那么这个说话者在说谎。如果这说话者在说谎,那么他说“所有的克里特人都在说谎”是句谎话。因此“所有的克里特人都说谎”这句话无论如何都不能成立,如同正理派认为“所有认识方式都不是可靠的认识方式”这种判定是不能成立的。

正理派从另一个角度又论证道:如果中观派用否定这种认识方式去否定所有认识方式,那么你没有否定所有认识方式[2]73。因为否定就是所有认识方式中的一种,而中观派不能否定“否定”这种认识方式,也就是否定不能否定自己这种认识方式。

《正理经》又辩护道:认识方式与认识对象的关系就像乐器与声音,认识方式是乐器,认识对象是声音,从声音的产生证实了乐器的存在。《正理经》的意思是从认识对象(这里的认识对象相当于认识结果)可以证明认识方式的存在。

中观派认为如果认识对象需要依靠认识方式成立,那么认识方式又需要另一种认识方式才能成立。如果一种认识方式的成立不需要依靠另一种认识方式,那么认识对象成立也不需要依靠认识方式。如果认识对象需要认识方式才能成立,那么认识方式又要由另一种认识方式成立,而另一种认识方式又要另外的认识方式来成立,这样以致无穷尽。

正理派对此反驳,正理派作了一个比喻:灯既能照明物体,又能照明自身。正理派将认识方式比作灯,将认识对象比作被照的物体,意思是认识方式既能够使认识对象成立,又能够使认识方式自身成立,认识方式既然能使自身成立就不需要其他条件来成立,这样就不会陷入无止境的条件满足中。

(5)龙树的再反驳

龙树对灯自照、照他这个比喻作出反驳,认为灯既不能照亮他物,又不能照亮自身,从我们的经验常识来看龙树的这种观点极为荒谬。龙树说认为火自照这种说法是错误的,火不能照亮自已(“汝语言有过,非是火自照”[14]686),原因是亮与暗不能发生反应(“以彼不相应,如见暗中瓶”[14]686)。

龙树反对火能自照的理由是:如果火能够照亮暗,那么最初的时候,火没有照暗中的瓶子,瓶子不可见,火照之后才能见到,这样才能说火能自照(“如初,未照暗中瓶等不可得见,以火照已然后得见。如是,若火自照,初火应闇后时乃明。如是,得言火能自照”[14]700)。意思是照亮是由暗到亮,按这种逻辑,如果火能够自照,火也应由最初的暗,转向后来的亮。可是火一开始就是亮,也就不存在由暗转向亮,所以不能说火能自照(“若初火明则不得言火能自照”[14]700)。另外,龙树从燃烧的角度反对火能自照,龙树认为说火能够照他物,又能够照自己,如同说火能够烧他物,但火为什么不能烧自己(“火自他能照,如火能烧他,何故不自烧”[14]700),且我们没看到火烧自己这一事实(“而实不见有如是事”[14]700),所以不能说火能照自己。

龙树用论证“火”不能自照与照他的方式,论证“暗”不能黑暗自身与他物,以此进一步论证亮是亮,暗是暗,亮不能照暗,暗不能黑亮,两者不存在转变。龙树反驳道:如你正理派所说火能够照自己,又能照他物;按照这种逻辑,暗也应该一样,暗自身与他物能够被暗覆盖(“又若汝说言,火能自他照,暗亦应如是,自他二俱覆”[14]686),意思是暗既能黑暗自身,又能使他物黑暗。

龙树对火能照自与照他的反驳与芝诺对飞矢运动的反驳极为相似,美国哲学史研究者所罗门(Robert C. Solomon)也指出:“龙树的某些论证与巴门尼德和芝诺的论证类型”[15]93。芝诺说箭在自己的位置上就不可能在其他的位置上,如此就不存在由一个位置转向另一个位置,所以箭始终是静止的。在龙树的理解中照亮是由黑暗向光明的转变,光明就是光明,黑暗就是黑暗,光明不可能向黑暗转变。龙树说火本身是亮的,那就不存在照亮自身一说;火是燃烧的,那就不存在燃烧自己一说。

《正理经》与《回诤论》展现了正理派与龙树关于各种认识方式的可靠性的激烈争论,争论的双方严密地反驳对方的论点、论据、论式。正理派的观点是感知、推理、类比、言语是可靠的认识方式,在龙树看来这些认识方式都是不可靠的。龙树将思辨逻辑发挥到了极致,在龙树看来事物是与自身保持绝对同一的。如果说黑暗转变为光明,那么黑暗到底是黑暗,还是光明呢?如果认同黑暗转变为光明,那么在转变的那个点上,黑暗就是光明,而黑暗是光明是一个自相违背的论断(悖论)。而在龙树看来,消解这个悖论的方式,也就像芝诺那样承认飞矢不动。而我们看到事物在变化,如果一切都没变动,那感知给我们呈现出来的是幻象,感知这种认识方式就是不可靠的。从这点看龙树似乎具有怀疑主义的态度,他不是一个经验主义者,且反对与批判经验论,也不是一个理性主义者,对于推理、类比、言语也认为不可靠。对于言语、概念的可靠性,龙树也表示怀疑,比如“运动者”这个概念就是指处于运动之中的人,处于运动之中就永远处于运动之中,不可停止,停止就不是运动者。当我们说这个人是“运动者”,如果真的是运动者,那他就得一直运动的,而人不可能一直运动。言语概念是假托设施,是思维的需要设定的,并不对应外界实体。

结语

通过分析《正理经》与不同派别的争论,以及对这些派别的相关资料梳理,我们可以发现古印度哲学认识论的核心问题有两个:一是各种认识方式的归类问题,二是各种认识方式的可靠性问题。上述问题是古印度各哲学流派讨论的焦点,贯穿了古代印度哲学发展的始终。

西方认识论与印度认识论属同一“论域”,但由于文化体系的差异,呈现出不同的理论形态。正理派为主要代表的印度认识论与西方认识论,既有共性,更有差异。共性表现在两者都关注如共相与殊相的关系问题、唯名论与实在论的对立问题、直观与判断的关系问题、认识的可靠性问题、悖论问题等。两者之间的差异,首先明显地表现在理论形态上。西方哲学逐步发展出一种独立形态的认识论,认识论、辩论学、逻辑学界限分明;而印度的认识论一直以一种混合形态进行发展,认识论、辩论学、逻辑学混合在一起。其次,推动认识论发展的动力上有差异。为宗教辩论与获得解脱是推动古代印度认识论发展的动力,而致力于科学的发展并为之论证则是西方认识论发展与嬗变的动力。不同哲学体系之间的比较研究,可打破不同文明间的“偏见”,增强东西方哲学与文明间的互鉴交流。