白云区大源支流乡野型碧道设计简析

2021-12-27高俊波

李 伟,高俊波

(1.广州市宏涛水务勘测设计有限公司,广州 510405;2.广州南禹水务勘测设计有限公司,广州 510442)

1 概述

白云区位于广州市老城区的北面,地处北回归线以南,阳光充足,雨量充沛,气候温和,地域面积为795.79 km2,区内具有多种地貌,东部和东北部是丘陵地区,林木茂盛,大小水库山塘遍布,湖光山色,风景宜人。该地域属南亚热带季风湿润气候区,气候温和,雨量充沛,日照充足,温差较小,夏季长,常年霜期较短,无霜期长等气候特征,常年天然降雨为158 d,多年平均降雨量为1 600 mm。目前,白云区经济发展势头强劲,在中国百强区中,排名第25。

大源村位于沙太公路与南湖交界处,白云区大源街东南部,距广州市区12 km。大源村三面环山,地处丘陵山岗地带,大部分属于山地、林地,境内山清水秀,风景旖旎。大源村共有23个经济合作社,全村面积共25 km2,有3 500多栋、2万多套出租屋,周围有7个大型物流园,4所高校,居住近25万人。大源村也是全国著名的“淘宝村”,在第八届中国淘宝村高峰论坛上,阿里研究院公布《2020中国淘宝村研究报告》,大源村是中国首个年销售额突破100亿元的“淘宝村”,电商全产业链拉动就业超10万人,目前年销售额预计600亿元,电商产业发展迅猛。

大源支流发源于大源水库,沿大源东路向西经过大源村,穿过大源北路汇入沙坑涌上游,大源支流全长为3.83 km,集雨面积为6.96 km2。大源水库总库容为136.21万m3,原设计功能防洪为主,兼顾灌溉,随着城市的建设与发展,现为具有一定的防洪、生态补水及保证水面率等功能的小(1)型水库。

2018年9月至今,广州市委主要领导多次到大源村实地调研,2019年1月24日,听取大源村城中村综合整治工作进展情况汇报,现场研究部署加强基层治理工作,要求坚持党建引领,坚持问题导向,坚持重点突破、循序渐进,扎实推进大源村综合整治工作,促进居民群众经济收入提高、生活质量提升,切实增强获得感幸福感安全感,为全市基层治理改革创新提供经验。为贯彻市委市政府的决定,白云区政府启动大源支流综合整治,本工程就是在这样的背景下酝酿而生。

2 现状情况

1) 生态基流未保障

大源支流发源于大源水库,水库大坝上游坡坡面不平整,部分砌石塌陷破损,库区淤积严重,下游坡草皮护坡部分已枯萎,坝坡易被雨水冲刷,杂草丛生,排水不畅,水库启闭机轻度锈蚀,闸门放水后关不紧,水库涵管存在漏水现象,运行不可靠。水库没有运行调度管理方案,水库水资源浪费严重,枯水期大源支流的生态基流也得不到保障。

2) 水安全未达标

大源支流是大源水库的泄洪通道,同时也是大源村主要的排涝河涌,两岸现状部分为浆砌石挡土墙,部分为自然土坡,现状河涌杂草丛生,部分河段岸墙塌落,淤塞较严重,不利于防洪排涝,现有排涝标准偏低,堤顶高程大部分未达到20年一遇防洪标准,危及当地人民群众的生命和财产安全,沿线河涌巡河通道未打通,河涌管养不到位。

3) 水环境恶劣

大源支流水环境方面的问题主要有:① 岸边建筑临涌而建,内部村道狭窄,污水管网建设难度大,导致该区域污水收集能力不足;② 大源村人口众多,同时聚集了餐饮食肆、物流园、小作坊等各种产业,产生的污水量大,均直接排放至河涌;③ 岸边建筑垃圾直接排放至河涌,涌边堆放垃圾,容易被冲刷入河涌,河道欠缺维护管理,底泥淤积严重。

3 设计方案分析

碧道建设主要任务包括五大建设任务和一项提升任务,五大建设任务包括水资源保障、水安全提升、水环境改善、水生态保护与修复、景观与游憩系统构建,一项提升任务为共建生态活力滨水经济带。碧道分为都市型、城镇型、乡野型和自然生态型四种类型,大源支流为乡野型碧道。乡野型碧道依托流经乡村聚落及城市郊野地区的水系建设,针对乡野地区农田、村落、山林等景观美丽多彩的特点,要求尽量保留原生景观风貌,减少人工干预,以大地景观的多样性满足各类人群的休闲需求。通过对大源支流的现场调研,在充分理解碧道建设五大建设任务和一项提升任务的基础上,本次设计提出了符合乡野型碧道的设计思路。

3.1 水资源保障

大源水库是具有防洪、生态补水及保证水面率等功能的小(1)型水库。水库加固达标工程已基本完工,完成了对大源水库大坝充填灌浆、放水涵进水口改建、库区清障和水库监测系统、标准化及信息化建设。

在对大源水库水生态环境现状充分调查的基础上,结合最严格水资源管理的要求,科学合理的制定重要生态流量控制断面,根据 Tennant 法,分析确定生态流量控制断面的生态流量控制指标,计算得出大源支流需要的生态流量为0.053 m3/s。统筹考虑水库防洪、供水、灌溉、景观、生态等综合利用,提出保障重点生态流量控制断面的生态流量的调度方案。结合基于生态流量保障的水量调度方案,由水务、环保等部门联合出台大源水库生态流量下泄管理规定,通过水量调度,枯水期大源支流水资源得到很好保障(生态基流保障效果如图1所示)。

图1 大源支流现状断面示意

3.2 水安全提升

大源支流是大源水库的泄洪通道,同时也是大源村主要的排涝河涌,大源支流现状河涌不满足防洪排涝的要求,巡河通道也未打通。本工程水安全提升方面的工程措施:

1) 清障设计

现状河道由于年久失修,淤积严重,河道内平均底泥厚度为0.3~1.0 m,渠内杂草丛生,对暴雨期间的泄洪造成很大的影响。本工程结合水文计算和现有挡墙基础埋深,对河涌沿1:5坡度清障至设计渠底高程。工程实施后,提高了河涌的过流能力。

2) 现有挡墙修复和微改造

现状挡墙基本为直立浆砌石挡墙,硬质驳岸,部分已损坏或基础掏空,因地制宜选择“微改造”的改造方式:

① 在堤岸内空间充足的条件下,尽量将垂直岸墙改造成缓坡或多级台阶的软性堤岸;

② 在堤岸内空间不足的条件下,可以在堤岸外的滩涂增加生态缓冲带,种植水生植物。

自然土坡段尽量保留自然形态水岸,在满足稳定状态下保留自然特征,保留自然岸线具有的“可渗透性”特点,本设计摈弃了浆砌石挡墙、悬臂挡墙和格宾石笼等水利传统河涌断面,而是创造性地采用了架空的“景观栈道”的形式,架空栈道高度为1.6~3.0 m,宽度为2.5 m,栈道路面采用预制仿木纹混凝土板铺装。栈道方案有以下优势:

① 施工开挖面比传统的河涌断面要少,对现状生态环境影响较小,尽可能保留原绿化植被。

② 河涌边大部分为果林、农田和空地,栈道有利于保留河涌与周边果林农田的连通,暴雨期间河涌边农田和果树林也可以调蓄。

③ 景观栈道是水体和驳岸之间的一种景观构筑物,抓住人们对水的亲近性,进而设计的一种景观设施。是将人们的行走路线随着视线延伸的一种手法,让人们视觉感受从硬质的陆地空间过渡到软质的水体空间,景观栈道丰富河涌视觉景观的层次性,增加游者的游玩乐趣。景观栈道如图2所示。

图2 景观栈道示意

3.3 水环境改善

水清岸绿是碧道建设的前置条件,也是碧道建设的核心任务之一。通过城中村改造、支管完善工程、排水单元达标创建等综合措施,大源村的公共管网已经基本覆盖,基本实现了雨水分流,雨水优先进入前渠或海绵设施,就近进入河涌水系,污水进入污水管网进厂,大源支流的水环境治理取得了不错的成效。

前期调查中,发现部分排口还存在晴天溢流现象,对大源支流水质产生了较大的影响。采用“摸查溯源评估→排水单元完全分流→剥离排口污水→管网配套→管养建议”的技术思路和设计原则,通过QV、CCTV、机器人等物探设备对排口进行认真细致的溯源,确定排口上游污染源,对非法排污的企业进行关停,对雨水和污水管错漏混接进行整改,减少进入河涌的污染源。流域内完成了46个排水口整治,确保晴天无污水溢流,杜绝污水直排河涌,同时建立排污口巡查管理制度,对已整治的排污口定期进行巡查,发现溢流情况及时上报、及时整改。

目前,大源支流碧道水质稳定为Ⅳ类,超过了乡野型碧道水质Ⅴ类水的要求。

3.4 水生态保护与修复

1) 河涌生态修复

本工程设计水生态修复段长度为2.655 km,水生态修复面积为13 650 m2。设计通过构建水下生态系统,打造生态、宜居、高端水生态清水河道,并结合人文、自然、景观元素,打造多元化、特色化、动静相随的水下文化景观。前期通过清障、水体除杂、底质改良及活化,减缓水体底质对生态修复系统的负面影响,然后通过改良耐污、沉水植物种植,构建共生原位净化系统,进行水下生态系统修复工程,重建生态食物链,保证修复效果的持久性,同时通过配置水景观浮叶植物,如睡莲,净化水质,点缀水体,最后通过专业维护团队进行生态系统优化调节及维护,确保长期发挥效益。水生态修复效果如图3所示。

上官星雨小心翼翼地唱,她有着天籁一般的好嗓子,李离听着,不由得上前一步,将她空出来的左手拉起来。这个可怜的姑娘,她的姓氏,会给她带来才华天分,也会带来血光剑影吧,谁知道,她在逃出长安之前,经受过多少孤单与恐惧。她歌声甫歇,余音缠绕在山洞里,久久不散,等最后一丝歌声消失掉的时候,她手中的火把也烧到了尽头,李离赶紧松开她的手,将自己灭掉的火把又重新点燃起来。

图3 水生态修复示意

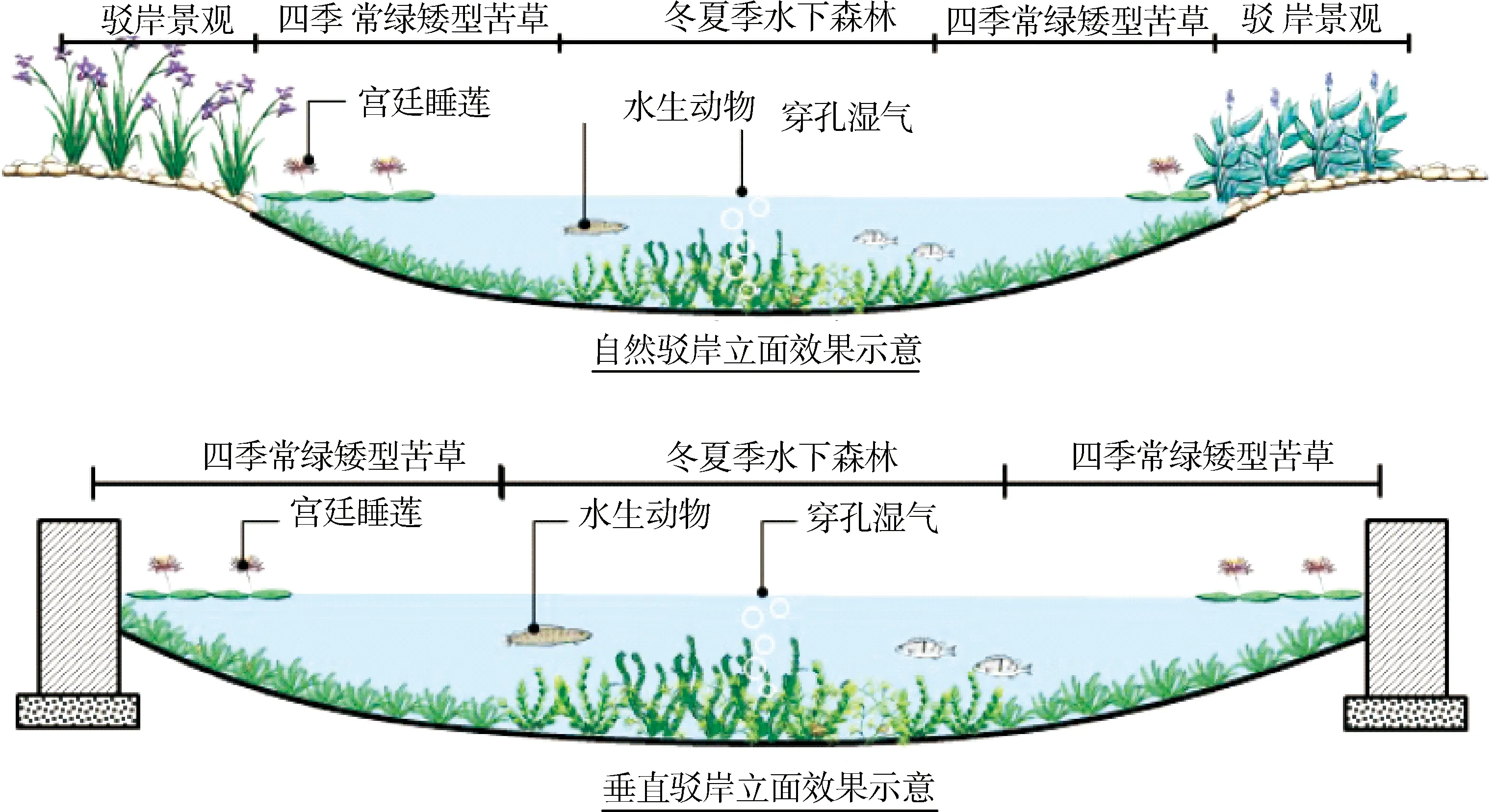

水生态修复中配置沉水植物群落,水体均构建以“四季常绿矮型苦草+冬夏季水下森林”为主的沉水植物系统。沉水植物示意见图4。

2) 生态廊道打造

本设计结合“海绵城市”理论,科学布局建设了雨水调蓄设施,通过地形塑造,修复场地内被破坏的生态系统,形成一条城市雨洪湿地廊道,充分利用现状自然水体建设雨水花园、湿地公园和蓄滞带等生态雨洪管理措施调蓄、净化周边用地径流雨水,有效缓解城市内涝,并回补地下水,恢复流域洪涝调蓄与生态自净功能。

图4 沉水植物配置示意

大量应用低维护成本的乡土植物,野花烂漫,水草繁茂,构筑起花谷景观、花园绿道、亲水栈道等生态景观系统,同时为周边用地提供了一处可休憩游赏、科普健身的城市公共开放空间,充分发挥了生态雨洪廊道作为城市生态基础设施的综合功能。雨水公园如图5所示。

图5 雨水公园示意

3.5 景观与游憩系统构建

利用水岸滩涂、堤防、临河绿地等各类蓝线周边的公共空间打造公共服务设施带,合理布设休闲、体育、娱乐、科普、文化、创意等多元功能,形成滨水公共空间带,在碧道沿线具有重要意义的景观点建设碧道公园,使其成为碧道沿线的重要节点,同时成为水上游憩活动的服务基地。

大源支流长度虽然只有2.655 km,但经沿线串联1个水库、2个驿站、3个湿地生态公园、4个文化体育公园等多个节点,力求打造出集文化、景观、游玩、休闲、健康等功能多样的生态活力滨水带,打造一个能满足多样活动需求的生态廊道。节点平面布置如图6所示。

根据大源水体的资源属性、景观特征、人文脉络要求、与周边环境的协调等,同时考虑到未来发展定位,4个公园主要分为3类:1个休闲公园、1个文化公园和2个体育公园。

1) 休闲公园

休闲公园作为大源支流碧道第一个节点,紧临大源村口,作为大源河涌景观带的入口。规划结合现有较平坦的地形,以及河涌的高差设计成一个亲水方形平台空间,使其巧妙与河涌融为一体。公园漂浮在绿水青山之间,配合轴线设计有模纹花坛与景观雕塑“飞扬”。文化广场的景墙为山水抽象镂刻景墙,上面刻有:绿水青山就是金山银山,弘扬了主旋律,也宣传了大源本地的山水文化。该节点设计了雕塑小品、休息亭、文化景墙、坐凳等设施,为游人营造一种理想的游憩、交谈、沟通的共享空间。休闲公园平面布置如图7所示。

图6 节点平面布置示意

图7 休闲公园平面布置示意

2) 文化公园

文化公园紧接休闲广场(如图8所示),建设目的是创作出有文化气息的现代活动空间。园区内的道路通顺、流畅,并在适当的地方安置了特色景石小品,在周围的绿植衬托下,能够独立成景。广场设计了文化景墙和文化长廊,长廊和景墙都与弘扬文化相结合。文化景墙利用农耕用具石磨的造型和文字印刻,体现了大源当地民风民俗和传统生活场景。文化长廊宣传大源村民风民俗、新农村建设成果、党政知识等内容,不仅服务了游客和村民,为人们提供了遮风避雨之处,而且也具有宣传政策和弘扬正能量的功能。

图8 文化公园平面布置示意

3) 体育公园

体育公园设计主要包括篮球场,羽毛球场,老人器械活动区、轮滑池和沙池。亲水阶梯把清澈的溪流借景如广场,在此处能获得开阔的景观视线。利用原有的自然溪流景观,结合亲水大阶梯为观景点,给游人提供一个运动健身、亲近自然的好去处。植物配置以乡土树种为主,疏密有致,高低错落,形成自然式的层次感。通过山林溪涧联系广场运动场地,是共生主题的延续。风雨长廊设于球场和山溪旁,听山间鸣涧潺潺,使游人进入一个美好的绿色空间,使其远离城市的喧嚣。体育公园如图9所示。

图9 体育公园平面布置示意

3.6 共建生态活力滨水经济带

大源支流建设,水岸地带成为当地富有吸引力的场所,在乡村和郊野地区联动全域旅游、乡村振兴,政府引导、市场发力,倒逼产业结构转型、用地结构调整、居住条件改善、服务功能升级,推动沿线休闲游憩设施、文化消费设施、交通和市政设施建设等,达到流域生态环境优美、空间综合利用、产业转型升级、流域价值激活的发展目标,推动形成高质量发展的滨水经济带。碧道+休闲旅游,串联各碧道流域内旅游资源,通过多点打卡,促进“网红经济”发展,促进电商经济发展,构建“碧道+智慧旅游”新模式。

4 乡野型碧道设计的几点思考

4.1 因地制宜,生态优先

乡野型碧道设计要始终尊重自然、顺应自然、敬畏自然,以水环境改善和水生态自然修复为主,人工建设改造利用为辅,防止破坏性建设行为。乡野型碧道设计中,尽量保护好原生态环境,保留乡野型碧道的田园风光,营造休闲乡村群落,结合岭南文化,营造乡愁记忆。

4.2 从“水岸防护”到“水岸一体”

目前的水系规划与河涌综合整治往往相互割裂,水系建设多以蓝线管控和硬质驳岸建设为主,虽对加快和保障水系建设发挥了主要作用,但在新发展背景下,不应成为提升城市水岸空间生态、活力、品质的隐形障碍。碧道的根本目的是实现人、水、城紧密联系,因此要在观念和实践中真正实现从“水岸防护”到“水岸一体”,将防洪、防污、防涝等被动应对转变为亲水、玩水、用水的主动利用,把设计范围从蓝线内部拓展到蓝线以外的水岸空间。本次乡野型碧道设计采用“景观栈道”,实现了“水岸一体”,实现了亲水、玩水和用水。

4.3 柔化岸水过渡段

传统的堤岸护坡设计中,浆砌石、钢筋混凝土、格宾石笼等硬质堤岸硬质化问题突出,防洪岸线韧性不足,硬质堤岸易形成河流生态系统断裂带,不利于水生动植物生存,从而影响鱼类繁衍和栖息。随着生态文明建设和发展,堤防在保证防洪安全的基础上,乡野型碧道应尽可能保持河流的自然面貌,或实施生态化改造,实现由工程性防洪向生态防洪转变。

4.4 碧道建设促进乡村振兴

乡村振兴战略坚持农业农村优先发展,目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。在乡村振兴战略实施中,需要继续改善人居环境,其中污水处理和环境提升列为当前的难点和亟须解决的重点问题,坚持人与自然和谐共生,走乡村绿色发展之路。乡野型碧道设计,不但要考虑提高当地人居环境,建设丰富的滨水景观和功能多样的公园节点,满足多样活动需求,建设美丽宜居乡村,还应考虑打造“网红”点,促进电商发展,推动乡村经济发展。

5 结语

大源支流流经乡村聚落,原生态自然风光优美,属于乡野型碧道,本文在深刻理解碧道五大建设任务和一项提升任务的基础上,针对乡野地区农田、村落、 山林等景观美丽多彩的特点,尽量保留原生景观风貌,减少人工干预,以大地景观的多样性满足各类人群的休闲需求。项目完工后,大源碧道打造了一条水清岸绿、鱼翔浅底、水岸一体的自然生态廊道,提供了一个功能多样、满足多样活动需求的休闲、游玩、休憩和锻炼的公共空间,改善人居环境,促进经济发展和乡村振兴。大源碧道的成功建设,希望能为后续的乡野型碧道设计提供借鉴和帮助。