广东万里碧道公共服务供给模式研究

——以广州市为例*

2022-09-17楚建乐余广丰资惠宇

楚建乐 余广丰 资惠宇

生态文明建设过程中,河流湖泊是重要的组成部分,它对我国的经济建设具有重要的现实意义,是水资源的重要载体,其自身的功能是不可替代的[1]。为使河湖管理保护这一复杂又系统的工程取得显著成效,2016年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅要求在全国推行河长制,确保水环境治理工作有效推进。在全面推行河长制的5年,以广州为例,全市147条黑臭水体全消除、13个国省考断面①国考是指国家考核广东省中涉及广州市的断面,省考是指广东省考核广州市的断面全部达标、劣Ⅴ类水体断面全部清零②广州市:开展全面推行河长制5周年“六个一批”宣传活动(数据来源:广东省水利厅官网)。治水工作取得显著成效,群众也充分共享了治水所带来的各种效益,但水环境的治理是一项持久性的系统大工程,需持续巩固和发展治水成果,碧道建设治水理念应运而生。

实践中,碧道公共服务供给出现的资金筹集、运营维护等问题,也成了碧道建设治水理念的一个短板,本文试图对碧道公共服务供给模式进行总结和分析,为今后优化碧道供给模式提供理论依据。

1 万里碧道—水环境治理系统思维理念的形成

2020年8月,广东省政府批复实施《广东万里碧道总体规划(2020—2035年)》,通过系统思维共建共治共享,优化廊道的生态、生活、生产空间格局,强调安全、生态、景观和游憩功能的复合[2]。

1.1 广东水环境治理现实需求

随着广东经济迅速发展,2021年全省常住人口约1.27亿人,城镇常住人口9 466.07万人,城镇化率74.63%[3]。预计到2035年,广东省常住人口城镇化率达到82%,城镇常住人口1.1亿人。城镇化进程中会吸引更多的企业、人员涌入,在促进当地经济发展的同时,对生态环境也带来了极大挑战,尤其是水环境保护工作责任重大、任务艰巨。此外,广东境内有2.4万多条河流水系,总长超过10万km,2018年全省水系周边2 km范围内有耕地16 724 km2(约占全省71%)、建设用地达15 023 km2(约占全省82%)、活动人群超过8 000万(约占全省70%)、各类企业569万家(约占全省85%)①广东万里碧道总体规划(2020—2035年)。

1.2 广东水环境治理成效显著

近年来,广东省高度重视水环境治理工作,始终将水污染防治放在全省突出位置,经过一系列的水环境治理行动,2020年广东省71个地表水国考断面水质优良比例为87.3%,劣V类断面全面清零,27个入海河流国考断面全面消除劣V类,地级及以上城市建成区527条黑臭水体全面消除黑臭②广东省水生态环境保护“十四五”规划。

1.3 广东水环境治理机制健全

在经中央批准的河湖长制表彰活动中,广东52个集体和个人上榜,数量居全国之首③全面推行河长制5周年,广东发布十大关键数据(数据来源:广东省水利厅官网)。通过河湖长制机制,以河湖长为统领,集中力量破解治水难题,采取信息发布、巡河管理、督导检查、考核评估、公众监督、智慧化监管等措施,确保河长履职尽责。

综上,正是广东完善健全的制度保障、全民参与的治水机制、运用信息化技术等方式,使广东具备良好的水环境治理基础及经验,有能力向更高的目标迈进,不断带动治水理念升级。因此,高质量规划建设碧道应运而生。

2 碧道公共服务供给基本模式

广东万里碧道是以水为纽带,以江河湖库及河口岸边带为载体,统筹生态、安全、文化、景观和休闲功能建立的复合型廊道①。建设万里碧道是广东省2020年新提出的治水理念,因此目前对碧道的研究相对较少,且主要从规划设计方面[4]、水-岸协调治理[5~6]等方面开展研究,本文通过对生态服务、水域生态、湿地生态系统等相关文献进行查阅,在碧道公共服务功能的基础上,对广州碧道建设效果进行总结分析,重点对碧道建设公共服务模式开展研究,并对发现的问题提出针对性建议。

2.1 广州碧道建设概况

2.1.1 广州碧道建设情况

2019年至2022年3月,广州累计建成碧道超过800 km④数据来源:广东省水利厅官网,碧道建设采取多部门协同发力管理模式,市河长办统筹推进碧道建设,制定总体规划和下达年度建设任务,市有关部门和各区政府共同参与,系统推进水资源保障等五大任务建设,努力实现碧道公共服务各项功能。

2.1.2 碧道建设获省级奖励

2022年,广东省河长办对2020年、2021年碧道建设成效明显的24个县(市、区、镇)予以激励,并给予2亿元的资金奖励,广州市黄埔区、增城区入选省级激励名单⑤广东省河长办关于2020—2021年度万里碧道建设拟激励县(市、区、镇)名单的公示(数据来源:广东省水利厅官网)。对比深圳,深圳市南山区、宝安区同样也是两个区入选激励名单。

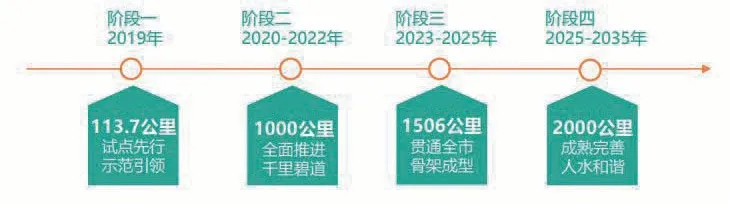

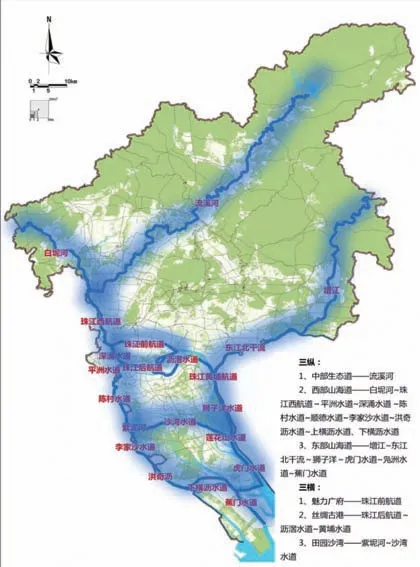

2.1.3 碧道建设规划目标

广州碧道建设分为4个阶段,到2025年底要建成碧道1 506 km(图1),以水系为纽带,构建“三纵三横”的骨干水系碧道网络⑥广州市碧道建设总体规划(2019—2035年)(图2),对比深圳市碧道总体规划,深圳计划2025年完成碧道建设1 000 km,2030年完成碧道品质提升1 000 km,广州市碧道2025年规划规模比深圳市多50.6%。

图1 广州碧道建设4个阶段目标

图2 广州市碧道建设总体布局

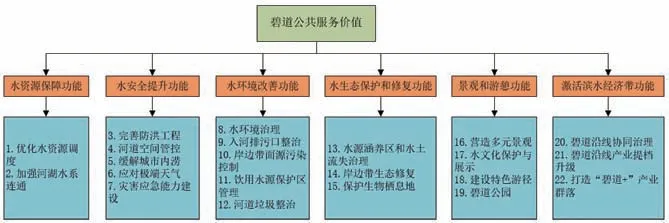

2.2 碧道公共服务功能体系

广东万里碧道建设公共服务功能体系以五大建设任务和一项提升任务为依据,共分为6大类22项服务功能进行研究(图3)。广州市碧道建设总体规划(2019—2035年)内容较为详细,并创新提出“广州碧道十条”,分类制定“高标准、较高标准、基本标准”三级建设标准。

图3 碧道公共服务功能体系

2.3 广州碧道公共服务供给模式

公共服务模式供给涉及到决策机制、供给主体、供给方式、筹资渠道、管理运营监督机制等多体系[7],主要包括以下几个内容:

2.3.1 决策机制

决策机制的权威性和强制性,有利于碧道建设目标的实现。广州坚持省市区上下联动,积极落实广东省万里碧道建设总体规划,编制市级碧道建设总体规划和建设方案。市区双轨联动,区级层面按照市级规划编制碧道建设规划,细化安排碧道土地、资金、技术等资源,制定详细实施计划等,实现对市域碧道总体规划的有效传导。公共服务合作治理中,政府最大的功能在于制度的设计,以及对制度实施效果的监督[8],健全法律法规,降低其他社会组织进入公共服务领域的门槛。

2.3.2 供给主体

碧道建设和管理为社会公益性项目,目前广州碧道建设主要采用传统政府投资模式,供给主体以政府为主,政府更倾向于提供上级考核的、显性的、经济性的供给服务[9],少量农村集体组织参与,从而影响服务成本、服务质量和效率。同时,碧道市场服务组织存在专业化程度低、服务能力不足、服务水平不高等问题,导致供给主体单一,这是碧道项目公益性质导致的,也是其他城市碧道建设共同面临的问题。

市场作为公共服务重要的参与主体,与政府供给主体相比,可集聚资金优势,广州也逐渐开始培育引导其他组织参与碧道服务,并尊重生态基底,遵守生态最小干预为原则[10],参与碧道建设和运营。如白云区寮采村村民集资入股建设运营广州绿道旅游休闲度假区,珠江后航道碧道(荔湾聚龙片区)利用三旧改造,引入国有企业珠江实业,塑造高品质滨水空间。

2.3.3 供给方式

碧道公共服务的供给方式是指供给主体通过何种方式提供服务。广州碧道的公共服务供给方式:一是政府直接建设,市级层面统筹碧道布局、建设任务、落实本级建设资金,区级层面负责碧道建设和落实本级建设资金;二是政府通过补贴、减免税收支持企业或集体组织提供碧道周边公共服务,充分利用碧道周边企业、集体组织等,参与碧道公共服务设施供给。广州市对碧道周边企业建设红色驿站、休息驿站等的积极支持鼓励是一大特色,如支持周边企业将猎德污泥码头改造为滨江生态观赏驿站,为市民提供歇脚点,并解决饮水、应急药箱、网络等基本设施,发挥社会参与、市场化运作。

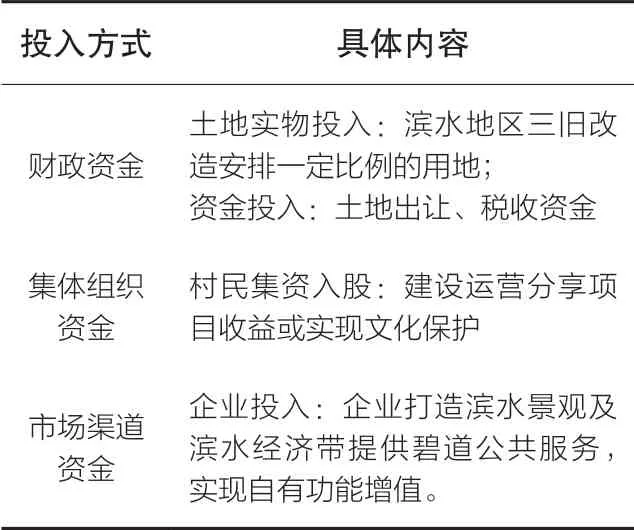

2.3.4 筹资渠道

广州市管河道碧道建设及维护管养由市财政承担,其他河道碧道建设及维护管养资金由区级财政承担,广州碧道建设筹资渠道主要为政府资金、集体组织资金、市场渠道资金。其中,财政资金通过土地实物投入和运用“三旧”改造土地出让、税收等筹集资金,以实现水安全、水环境为重点;集体组织资金通过村民集资入股形式,分享项目旅游收益;市场渠道资金通过营造水景观,实现自有功能增值,营造滨水经济带。碧道建设利用市场和非政府渠道筹集资金还不足,单纯依靠政府拨款,预算资金安排较紧,难以提供长期、良好的生态服务[8]。

表1 广州碧道公共服务筹资渠道

2.3.5 管理运营

生态服务为公益性质,由于缺少相应的资金、实施中缺乏具有指导性的政策,出现了如生态工程建成后续管理资金缺乏稳定长效来源等现象[11]。广州碧道运营维护以各区政府为责任主体,实施属地管理模式,维护资金渠道单一,同时缺乏专业管护机构,容易造成建成后管护不及时、不专业,造成服务质量下降。碧道公共服务设施较为缺乏市民急需的便民服务设施,如医疗急救、停车场等,以及公共交通的通达性仍需加强。针对相关问题,广州碧道也提出了共建共享的理念——优先利用周边500 m现状配套服务设施,具备一定的可操作性。

表2 广州碧道公共配套服务设施

2.3.6 监督机制

广州市河长制办公室负责组织开展省级碧道实施评估与监督检查工作,督促各区政府加强区碧道的规划、建设与管理工作,定期开展碧道建设后评估和考评,考评结果报市政府。结合河长制工作要求,加强各级河长对碧道的日常巡查,建立激励机制,激发公众监管的积极性,有效收集公众意见。

3 结果分析

3.1 建立以政府为主导、社会参与、市场运作的多元化供给模式

强化政府供给质量和效率,积极引导农村集体、国有企业、市场不同主体参与供给,探索政府与社会力量合作,通过土地、资金、人才、智力、技术等多种合作方式,构建碧道从规划-设计-建设-运营等全过程社会参与体系。

3.2 拓宽资金筹集渠道,保证碧道建设和运营资金的持续性

在不新增地方政府隐性债务的前提下,拓宽投融资渠道,积极开发适合的金融产品,鼓励支持符合条件的企业发行绿色债券、资产证券化产品,建立多层次、多元化的融资结构,为碧道项目提供中长期资金支持,全力做好资金保障工作。

对经营性强的碧道项目,将收益性与公益性项目策划打包,通过对社会资本进行产权激励及税收优惠,引入社会资本参与碧道建设,健全碧道建设社会捐赠制度,通过企业出资命名、捐赠等方式,拓宽社会资本进入渠道,降过度依赖财政资金。

3.3 串联特色景点及现有配套公共服务设施,保证碧道网络贯通连续

碧道与景点连通性尚需加强,依托当地特色,串联乡村居民点、周边农田、自然保护地、生态湿地、森林公园、风景名胜区以及重要人文节点。同时为降低碧道公共服务设施建设资金成本,建议全面调查研究市民公共服务设施需求,充分利用周边已有的配套设施,在确保交通通达性的基础上,实现便民服务,保证碧道网络与特色景点及现有配套公共服务设施贯通连续,丰富碧道服务内容。

3.4 成立专业的碧道管养运营公司,统筹推进碧道线路的市场化、多元化经营

碧道规划、建设至关重要,但碧道维护运营不可忽视,针对碧道建成后维护管养运营问题,建议采用政府监管,制定运营管理制度,明确维护管养运营主体,如成立专业化的碧道管理公司,或引入市场化的运营公司,统筹推进碧道游憩线路的市场化、多元化经营。倡导不同市场主体参与运营管理,通过专业管理公司开展对生态环境影响小的经营性项目,如售卖、游船租赁、承办水上运动、体育赛事等活动,增加碧道运营收入。

3.5 探索建设碧道滨水经济带,吸引高质量企业入驻和关键要素聚集

水环境提升不仅促进人居环境的改善,也促进了文化、商业、产业的聚集。广州碧道仍需继续深入探索与体育、旅游、科技、产业园等融合,共建生态活力的滨水经济带,促进沿线产业升级改造,吸引高质量企业入驻,吸纳人才、资金、技术等关键要素聚集,带动滨水经济带的创业和消费,为广州经济发展助力。

4 结语

在省市区联动推动碧道建设的制度保障下,引导不同主体参与供给,拓宽碧道建设和运营资金筹集渠道,确保碧道按时限完成建设任务,并加强与既有公共设施的串联,后续管养维护通过成立专业运营公司,吸引高质量企业入驻和关键要素聚集,可实现碧道公共服务水资源保障等五大基本功能,并激活滨水经济带。但目前“碧道+”仍停留沿线景点联动上,打造“碧道+旅游”“碧道+创新产业”“碧道+特色制造业”等联动,实现科研、制造、生产、物流等环节产业群落还有较长的一段路要走。

本文以广州碧道为案例,基于宏观层面上分析研究碧道公共服务供给模式,但尚缺乏微观的实证案例分析,对碧道具体问题尚需深入研究,如,如何打包策划收益性与公益性碧道项目,如何制定运营制度使碧道公司统筹管理,如何开展碧道捐赠、碧道冠名等,有待进一步深入研究。