元杂剧《薛仁贵衣锦还乡》元刊本与明刊本之比较

2021-12-21王淑苹

王淑苹

(福州外语外贸学院 艺术与设计学院,福建 福州 350202)

元杂剧从诞生之初,到明代经过舞台剧本的不断演绎和文人的润色加工,其面貌已经发生了巨大变化,从最初一个版本衍生出多个版本。《薛仁贵衣锦还乡》一剧流传下来有两个版本,一个版本是出自《元刊杂剧三十种》(简称元刊本)[1],另一个是出自明代臧懋循编订的《元曲选》(简称明刊本)[2],这两个版本故事基本一致,但是在情节安排、脚色体制、宾白曲词、曲牌应用和人物形象塑造上却有若干差异,下面就对这几个方面加以说明。

一、情节安排

《薛仁贵》一剧讲述了这样一个故事:唐太宗年间高丽国举兵犯境,薛仁贵起身农户,应募投军。在战争中用三箭射死了高丽将领,定了天山。朝廷待要论功行赏,却有一将领张世贵前来夺功,朝廷命二人辕门比射,真相大白。薛仁贵被加官进爵并赐婚,返回乡里,薛家一门尽得朝廷封赏,阖家欢乐。在主要剧情,如薛仁贵三箭定天山、张世贵争功、辕门比射、薛仁贵还乡、朝廷封赏上,两个版本差异不大。但是在一些角色和情节安排上颇有出入:

(一)皇帝一角从有到无

元刊本中有唐太宗一角,脚色为驾,在第一折中从头至尾都在场,是整个争功戏的最高裁断者,唐太宗命宰相杜如晦来定夺功劳。而在明刊本中,皇帝一角没有了,代之以徐茂功一角来裁断,而杜如晦也只作为一个现场证人走个过场。根据史实记载,从元入明之后,驾头戏(即皇帝戏)就被限制甚至禁止了,明朝一开国就加强了文化控制,《明律·礼律》载:“凡乐人搬做杂剧戏文,不许装扮历代帝王后妃、忠臣烈士、先圣先贤神像。违者杖一百。官民之家,容与装扮者与同罪。其神仙道扮,及义夫节妇,孝子顺孙,劝人为善,不在禁限。”[3]在其它元杂剧版本对比中,也可发现类似现象,如在曲词出现的“皇帝”“圣旨”等字都以两个圆圈代之,强化了“为尊者讳”的儒家正统伦理思想。

(二)增加柳氏媳妇一角

元刊本中薛仁贵去投军时还未曾娶妻,到了明刊本,薛大伯已有“嫡亲的四口儿家属……媳妇儿柳氏”,柳氏扮演了一位尽心服侍公婆、等候丈夫归来的传统节妇角色,即使丈夫衣锦还乡还带来了一位王侯之女也不卑不亢,从容接纳。柳氏一角的用处在改本中有两个作用:一是鼓励和宣扬了封建纲常伦理思想;二是作为大团圆结局的一个组成部分,增添薛仁贵为国立功的荣耀。明初有一部南戏作品倍受统治者亲睐,即高明的《琵琶记》。《琵琶记》最成功的地方就在于塑造了一个在农村任劳任怨的善良的孝妇形象。柳氏一角或许就借鉴了赵五娘这个角色。至于柳氏是从民间演戏衍生出来的,还是出于臧懋循作为一个统治阶层的文人士大夫对剧本的篡改,不得而知。明刊本给薛仁贵设置了两个老婆,在古代重视秩序的社会中,剧本就需要解决一个位次尊卑的问题。在古代一夫一妻多妾的婚姻制度中,妾的地位远远不及正妻,而显然一个大官之女不可能为妾,则柳氏极有可能在实际生活中掉到妾的地位上,这便使守贞尽孝没有了意义,故而明刊本直接回避掉这个矛盾,薛大伯说两个媳妇不分妻妾,地位相当,一心渲染出一个鱼和熊掌兼得的太平盛世。

(三)由驸马爷到军师女婿

元刊本中薛仁贵被封官进爵后,唐太宗赐婚,将公主嫁给了他,薛仁贵成了驸马爷,在回乡后,薛大伯对着公主这尊“菩萨”,只觉得自己穷身份实在消受不起,尽显滑稽之态。而在明刊本中,薛仁贵则是做了军师徐茂功的乘龙快婿,显然远不及驸马爷这个官位高。这个改动有两方面原因。一是公主属于皇室,明律禁止伶人扮演。二是薛仁贵本是个草莽小民,如今因战功赫赫一步登天,成了皇帝的女婿,阶层跨越太大,与明朝统治者强化等级秩序的文化政策相悖。元刊中宰相杜如晦的戏份,在明刊中改由军师徐茂功承担,因为明朝废除了自秦汉以来施行了1500多年的宰相制度,皇权高度集中。而徐茂功是唐代一员开国大将,先后辅佐唐高祖、唐太宗、唐高宗三位皇帝,出将入相,是忠臣良将的典范,因此在明刊本中,极力渲染徐茂功秉公执法、明断秋毫、施恩薛家的形象,为皇家代言。

通过这三个角色的分析可以发现,明代统治者强化了对戏曲装扮角色的管控。朱元璋这种强化等级观念和封建伦理秩序的做法,显然是为了使朝廷尊严免遭亵渎,强化儒家正统思想,从而加强皇权的控制。

二、脚色体制

在元刊本中,总共有八个人物角色,分为六个脚色,分别是驾、正末、净、外末、老旦和禾旦。正末在楔子、第二、第四折由薛大伯担当,在第一折由杜如晦担当,在第三折由拔禾(即薛仁贵的童年好友)担当。而到了明刊本中,多了柳氏、徐茂功、徐茂功之女、高丽王、摩利支(高丽王手下一员大将)五个角色,而少了皇帝一角。在脚色上,则有正末、卜儿(老旦)、大旦、冲末、净、丑、小旦、外八个脚色,正末在各折的角色担当与元刊无异。具体如表1所示:

表1 元杂剧《薛仁贵衣锦还乡》元刊、明刊角色与脚色对比Tab.1 Comparison of roles and characters in the Yuan and Ming editions of the drama Xue Rengui's Return to Hometown

(一)丑脚的增加

明刊本增加了“丑”这个脚色。追溯丑脚的来源,最早从南戏中诞生,现存最早的南戏剧本《张协状元》中有“丑”这个角色。钱南扬在《戏文概论》中对丑行的表演功能下的定义是:“插科打诨,滑稽表演。”在元杂剧里,由“副净”这个脚色承担部分戏谑的功能,它源于唐代参军戏中的苍鹘,刘大杰《中国文学发展史》第二十一章下篇一:“所谓参军,便是戏中的正角,苍鹘便是丑角一类的配角,两者相互问答,其作用则调谑讽刺,兼而有之。”到了宋代的宋杂剧也有大量滑稽短剧。至于丑脚为何没有在元杂剧中成为一个专门的脚色是个值得探讨的问题。北杂剧在元代十分兴盛,是官方戏曲,而从元代末年开始衰落,到了明代,南戏的发展势头就高过了北杂剧,这一方面是统治者的鼓励,一方面是它自身发源于民间的强大的生命力。明代的戏曲创作者便吸收了南戏中丑脚这个行当,并开始创作篇幅很长的传奇。

增加了“丑”脚是否意味着明刊本更为粗俗滑稽呢?事实上正好相反。明刊本中,两个丑脚高丽王的大将摩利支和拔禾的婆娘禾旦在剧中都只出现了很短的时间,摩利支由于是外国人而被标签化为“丑”,其实这个角色本身并不好笑。拔禾则是彻头彻尾的不正经的村姑,她的唱曲粗俗不堪,令人捧腹,然而对比元刊本,明刊已经做了程度上的削弱,进行了雅化。

(二)脚色行当的细分

从上表可以看出,明刊本在脚色行当上更加细分,旦脚有老旦、大旦、小旦、禾旦等。《元曲选》在脚色行当的末行增加了冲末、副末,薛仁贵就从元刊本的外末变成冲末。冲末,王国维在《古剧角色考》中认为:末行“曰冲、日外、曰贴,均系一义,谓出于正色之外,又有加某色以充之也”[4],黄天骥在《元剧冲末、外末辨释》一文中也论证了冲末就是外末的观点,只不过冲末总是在开场出现,之后便以本名代之,如《薛仁贵荣归故里》一剧也是如此,冲末即冲场之末,是为了镇定舞台气氛,集中现众注意力,故“冲末”乃是“外末”开场时特定的名号。

在《元刊杂剧三十种》刊录的其它杂剧中如《楚昭王疏下船》《冤报冤赵氏孤儿》《关张双赴西蜀梦》等中,甚至部分角色都只有唱词,没有脚色名。可知明杂剧脚色分工更为细致,体制也更为成熟。然而虽然增加了很多脚色,明刊本的喜剧戏谑成分较之元刊本仍有显著的削弱,这仍然是基于明代严厉的戏曲管制政策。

三、宾白与曲词

从《古本戏曲丛刊》中摘出来的《新刊的本薛仁贵衣锦还乡关目全》(即影印元刊本)是没有楔子也不分折的,后来《元刊杂剧三十种》在编辑整理时给划分了楔子和折。在宾白和曲词上,明刊本对元刊本的改动更大,以下分点说明:

(一)宾白的增加与丰富

元刊本的宾白极少,基本用“某某云了”将宾白略过。仅有的两处较完整的宾白:一处是楔子中薛大伯上场的自我介绍,勾勒了薛仁贵这一出戏的事件起因,如唐太宗跨海征辽、薛仁贵应募投军等。另一处是第一折杜如晦上场介绍了事件的一个转折,即张士贵与薛仁贵争功、皇帝要他来定夺功劳。这两处宾白大致勾勒了整个薛仁贵故事的起因和转折,但仍太过简略。其它在曲牌之间夹杂的一两句短宾白基本位于“(正末)唱”之前,用以提示乐师奏曲。而在曲子演唱中间夹杂的宾白“带云”则是作为一首曲子的固定成分被记录下来,如第二折【梧叶儿】【挂金索】两曲。“元刊本为掌记之用,元代艺人借以保存并学习剧中的曲词,而具体的表演方式,则是凭借师徒传授和舞台上的现场发挥,没有用文字完整记录的必要。”[5]从宾白的简略也可以推测元刊本很可能是元末书商刊刻的流行曲本,相对曲词的重要性而言,宾白为“宾”,也容易临场发挥,因此无需多作记录。

相反,在明刊本中,宾白部分大为增加和丰富,甚至超过曲词本身。其中最长的三处宾白:一是楔子的开头薛仁贵与父母的对话,表现了薛仁贵在忠孝不能两全之下对忠、孝何者为大的选择,其形象较之元刊本更为大义凛然,完全彰显了一个忠臣孝子的风范。第二处是在第一折开头,元刊本没有介绍战争背景就直接进入争功的情节,显得突兀,而明刊本情节衔接较为紧密,交代了战争的起因,凸显了高丽国的嚣张气焰,然后简单交代薛仁贵出征的战况,就进入战胜后张士贵与薛仁贵争功的重场戏。二人你一言我一语,争吵不休,情节生动有趣。第三处是在二人辕门比射,张士贵三箭射空,被徐茂功打为庶民。这一段情节在元刊本中只用一曲【醉扶归】交代,而在明刊本被生动地演绎出来,戏剧冲突更强。另外,在第二折的末尾描写了薛仁贵做梦醒来,对徐茂功表白思念双亲之情,情辞恳切,令人动容。宾白的增加在第四折体现得最为鲜明,这一折描绘了薛仁贵与父母团圆、徐茂功前来封官进爵的欢乐场面,尤其突出徐茂功的恩情,侧面显示皇恩浩荡,如全剧末句诗所说“若不是徐茂功辕门比射,怎显得薛仁贵衣锦还乡”。明刊本对大团圆结局的渲染,是对朝廷的一次歌功颂德,继承了戏曲创作中古已有之的“颂圣”传统。

总之,元刊本剧情的发展缺少宾白的说明,剧情的衔接不够连贯,较为松散,而明刊本宾白较丰富,唱词与宾白并重,场次与宾白衔接紧密,在情节完整性上要胜元刊本一筹。因为《元曲选》为明代文人、书商整理刊印的精选本,主要供市民阅读使用,是案头文本,因此更讲究完整性和文学性。

(二)曲词的雅化

明刊本在曲词上对元刊本的改动是使得曲词更为优雅和规整。在元刊本中用了许多的口语和乡野俗话,有些还甚为鄙俗。如第三折开头拔禾和伴姑儿在扫墓祭祖间的醉酒打闹,元刊本用了【粉蝶儿】【醉春风】【朝天子】【十二月】【尧民歌】五支曲子呈现了禾旦醉酒东倒西歪、衣衫不整、到处呕吐的画面,而在明刊本中只缩为【醉春风】一支曲子,而且在曲词上减少了这种粗俗度。又如元刊本第四折末尾薛大伯面对像菩萨一样的公主媳妇儿神魂颠倒所唱的四支曲子,都十分粗俗。另外,元刊本的曲词中有许多过时的用语和物象,如 “铁头人”“人口”“威纠纠”“儿堂堂”“碌轴”“铁锅”等,在明刊本中都改成了时下的用语。曲词的雅化还表现用喻、用典上的差别,明刊本改换了元刊本中一些粗俗的比喻和典故,没有了“平地上放雕去拿獐兔”,而增加了韩信、诸葛亮等名士文人的典故。另外,明刊本在曲词风格上也比较舒缓温和,增加了“也”等虚词,而元刊则更为急切直白,例如元刊本薛大伯自述自己“每日家少精无神”,而明刊本则改为“每日家少精也那无神”,语气更为迂缓。

(三)曲牌上的减少和改换

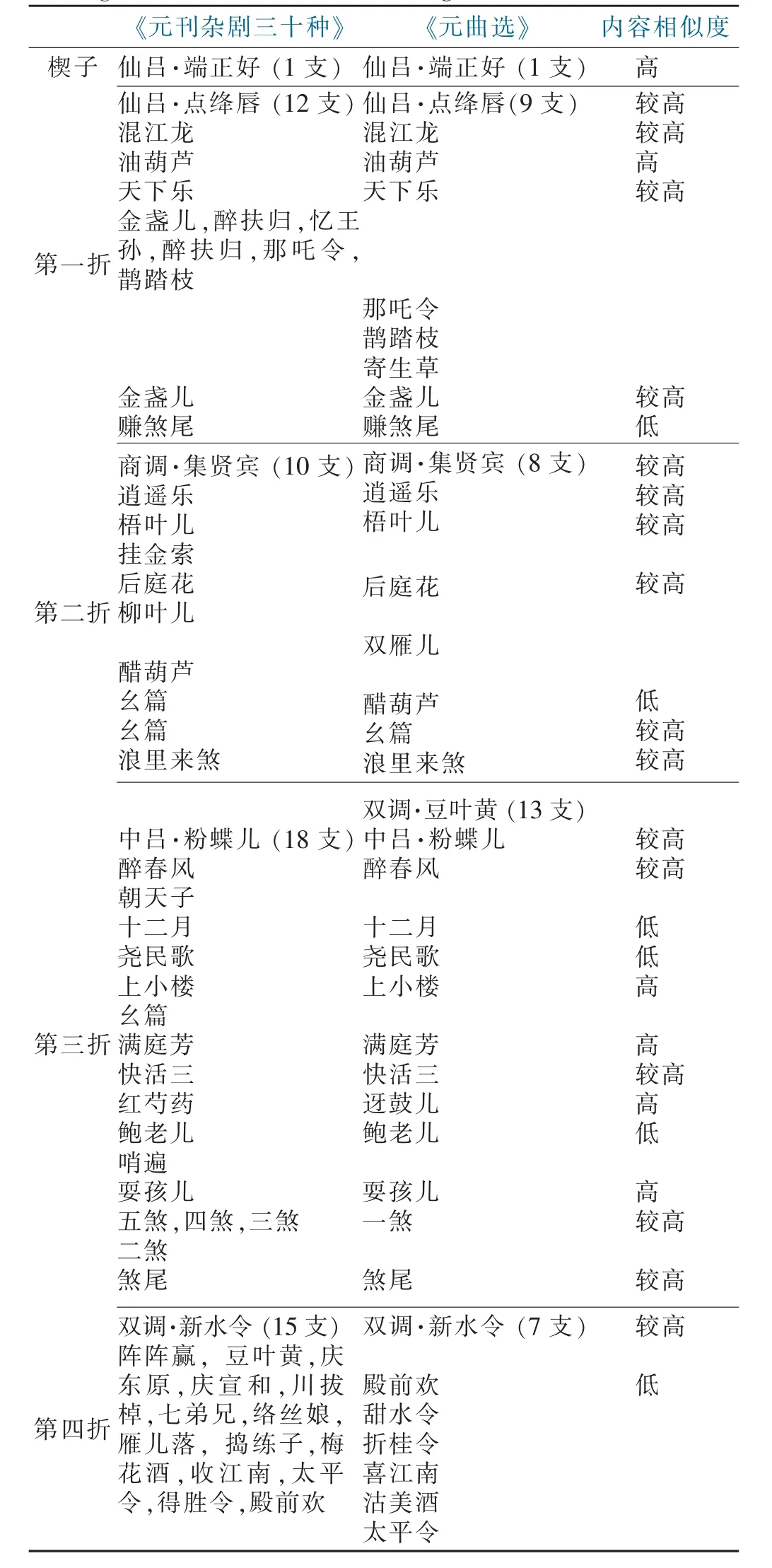

对于杂剧,曲子是最重要的,不同的曲子属于不同的宫调,有不同的曲情。由于明刊本在宾白上的增加,相应地在曲子数量上就有所减少。《薛仁贵》这个剧元明两个版本的曲牌分布情况见表2。

表2 元杂剧《薛仁贵衣锦还乡》元刊、明刊本曲牌与曲词对比Tab.2 Comparison of tune names and words in the Yuan and Ming editions of the drama Xue Rengui's Return to Hometown

从曲牌数量上看,元刊本共有曲牌56支,而明刊本只有38支,减少了18支曲子,尤以第一折和第四折删减最多,在删减的同时,明刊本另外增加了8支新曲子。

从曲牌内容上看,元刊本和明刊本也颇有出入:

楔子【仙吕·端正好】曲词大抵相同,只是明刊本较为简省。

第一折删去了【金盏儿】到【鹊踏枝】六只曲子,这六支描述了整个比射过程中张士贵和薛仁贵的不同情态及比射的结果,对张士贵的丑态披露毕尽,明刊增加了【那吒令】【鹊踏枝】【寄生草】三支曲子,引经据典反驳了张士贵狭隘的出身论,为草根英雄代言,其实也是为最高统治者代言,曲词的辩论色彩更浓烈。

第二折少了【挂金索】一支,这一支描写了薛大伯参加村里人的婚礼,因儿子远游而被乡里人嘲笑的事件。明刊本删除了这一支有损薛仁贵忠孝形象的曲子,将薛仁贵未能尽孝的事实加以回避和消解。还有【柳叶儿】【醋葫芦】两支曲表达薛大伯思子心切之情,情辞激烈,甚至有责备儿子的味道,明刊本换成了单曲【双雁儿】,削弱了对不孝的谴责。【柳叶儿】后面紧跟【醋葫芦】一支也是薛大伯孤苦生活的自况,在明刊本中也被删除了。这些曲词的改动,反映了明代统治者强化忠孝节义观念,追求“全忠全孝”的统治理念。

第三折首先增加了由禾旦来唱的【双调·豆叶黄】,这使得该折出现了两个角色演唱的情况。一般在元杂剧中,一折都是由一个脚色独唱或主唱,比如正末主唱,并且每折限用由同一宫调组成的一套曲子,而明刊本则出现了【双调】和【中吕宫】两个宫调。前文已经提过,北杂剧在发展过程中,不断吸收了南戏的优点,而南戏就不像杂剧那般单一,它在一折中可以多人主唱,可以合唱、独唱,形式更为灵活。明刊本为何增加禾旦的唱功戏,一方面弥补了元刊本在禾旦上场交代不清的问题,更重要的是打破了这种男声独霸全场的局面,调和了清脆的女声,使得歌曲更为动听。燕南芝庵《论曲》中认为“双调宜健捷激袅”“中吕宫宜高下闪赚”,第三折拔禾始终处于惊讶状态,用中吕宫恰能表现他心情的跌宕起伏,而禾旦则是快乐的,用双调恰能表现她作为年轻村妇的泼辣。在第三折中表现两个农民醉酒打闹的【醉春风】【朝天子】【十二月】【尧民歌】四支曲子在明刊本中缩减为【醉春风】一曲,将两农民粗俗不堪的举止略写,也是明代人求雅的趣味要求。

此外,在第三折中还出现了一个现象,即某些曲牌名相同,但内容被置换了,如上文【十二月】【尧民歌】两个曲牌在明刊本中则用于书写拔禾见到薛仁贵一伙人高头大马的紧张心理。这两支曲子本就是从民间俗谣曲吸收来,对于所要表现的内容是合适的,并且这两支曲子本就是紧跟在【醉春风】后的“带过曲”,照顾了曲调上衔接的流畅。这种“换药不换汤”的手法在随后【鲍老儿】【哨遍】两曲也有体现,在元刊本中拔禾讲述薛仁贵投义军、战沙场之事的【鲍老儿】被改为拔禾对薛仁贵不孝的舆论指责(即元刊本【哨遍】一曲内容),在曲词上比元刊本文雅得多。两个版本在【上小楼】一曲之后曲牌内容上再次合拍了。【上小楼】之后曲调重复的【幺篇】被切除了,这一支曲抒发的是拔禾面对大官问话不敢实言相告唯恐祸从口出的胆怯心情,对于官威的畏惧自然要将之弱化和回避。【红芍药】一曲被改用仙吕宫的【迓鼓儿】(【村里迓鼓】),曲调上更抑扬顿挫,表演性也会更强。此外,第三折的末尾五曲【五煞】【四煞】【三煞】【二煞】【煞尾】被缩减为【一煞】【煞尾】两支,将拔禾描述薛大伯夫妇在村子里饥寒交迫的一个长套变为短套,再次回避了对薛仁贵全忠却不孝的批判,塑造了一个完全正面的薛仁贵形象。

第四折在曲牌上减少了8支。这一折由于没有宾白,在剧情上是比较难以把握的,前四支曲子是薛大伯抒发对儿子的想念,之后薛仁贵骑马来到家门前,向薛大伯要些草料喂马,薛大伯起先没认出儿子,从【庆宣和】到【捣练子】的六支曲子一直诉说自己生活如何贫寒穷困,等到认出来,又听见儿子说娶了大唐公主,自己“和大唐天子做对门”,觉得难以置信。而当薛仁贵夫妇和众兵卒向薛大伯叩头时,老人家更觉得消受不起,“若官司见呵敢交咱受刑罚”,对着公主这尊如同村里迎神赛社上的“普贤菩萨”,薛大伯表现出了一个没有见过世面的老农民的惶恐和滑稽之态。而在明刊本中,从【殿前欢】到结尾【太平令】六支曲子都是异常欢快之曲,薛大伯在接二连三的喜事中感到“这十年光景成虚话”,如今一家人得朝廷封官加爵,光耀门楣,这十年辛苦也值得了,农民的粗俗再次被雅。最后一曲【太平令】薛大伯表达了对恩人徐茂功不尽感激之情。总之,明刊本打造了一个更为完美的大团圆结局,塑造了明君贤相、孝子贤孙和义夫节妇的光辉形象。

明刊本在曲牌数量上的减少,一方面是杂剧在发展过程中舞台表演性和动作性不断加强、宾白大量增加的结果,另一方面则是由于元杂剧一人主唱的形制使得某个角色在一部剧中可能前后要连唱两三套套曲,对于一些年迈的演唱者来说根本吃不消,所以《薛仁贵荣归故里》杂剧中薛大伯的唱功戏明显减少,这也反映了元杂剧在固有体制上急需寻求改革以获得突破的要求。

四、结语

综上所述,元杂剧《薛仁贵衣锦还乡》的元、明两个刊本的剧情和情节比较一致,但是明刊本在角色设定、脚色分工以及宾白曲词上对元刊本进行了部分的改动和修饰。首先,在剧本主题和人物形象设定上,基于明代严厉的戏曲管控政策和伦理道德灌输目的,明刊本强化了忠臣贤相、孝子节妇的形象特质,凸显了皇恩浩荡的主题。其次,基于戏曲发展本身的规律,明刊本在元刊本的原有文本上进行完善,脚色体制更为完善,剧情更为完整,艺术性也更强。另外,元刊本作为流行曲本,记录较多唱词,省略宾白,而明代刊印业发达,官刻、私刻都十分繁荣,明刊的剧本大都是供市民阅读的案头文本,因此科白俱全,剧本更讲究剧情情节的完整性和可读性。

虽然元刊本由于宾白的省略,情节较为松散,许多宾白曲词较为粗俗鄙陋,且刊印质量较差,有较多的脱字、错字等。但是元刊本保留了元杂剧的原始面貌,更为朴实无华、自然本色,是了解元代作家及其作品特色的最可靠的文献资料,拥有很高的戏曲史料价值。