国外政策转移研究的知识图谱及其启示 *

2021-12-18王金水

边 燚 王金水

一、政策转移研究的演进路径

“政策转移”作为各国公共政策实践的现象已由来已久,其蕴含的“实验主义”精神一直作为中国国家治理的重要方法延续至今,但该概念的确立还是在20世纪90年代之后。

大卫·道洛维茨(David Dolowitz)和大卫·马什(David Marsh)将政策转移界定为:“在一个时间或地点存在的政策、行政管理安排或机构被用于在另一个时间或地点来发展有关政策的知识、行政管理安排和机构的过程。” 该界定突出政策知识的转移的过程意味。它之所以被学术界普遍认可,是因为该概念的解释比较清楚地传递出关于政策转移的诸多立体的动态性内涵:首先,政策转移是一种跨越时间、跨越空间的多维现象;其次,政策转移是一个涉及多要素的动态演进过程;再次,政策转移涉及多内容的转移,既包括政策知识、机构的转移,也包括政策性计划和项目等;最后,政策转移涉及多场域的转移,既包括国际组织层面的转移,又包括跨国层面的转移和国内层面的转移。政策转移并非单一理论的阐述,而是道洛维茨和马什在总结归纳了多个政策传播相关理论所产生的,将政策趋同、政策扩散等相关概念进行整合而形成的一般通用框架,1Evans Mark, Policy Transfer in Global Perspective, New York: Routledge, 2017, p. 21.归纳了包括“教训吸取”“政策扩散”“政策趋同”等多个庞大而分散的理论群体,最后归纳为“政策转移”,并建立了系统的理论框架。

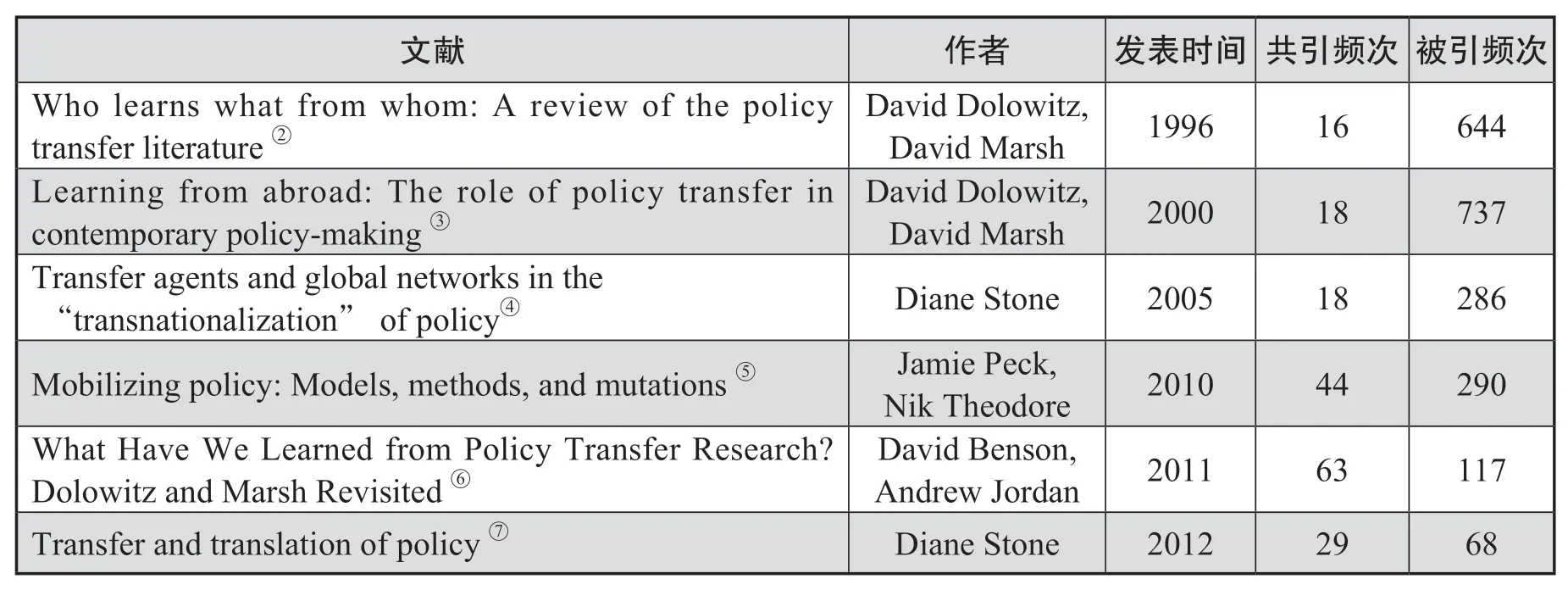

在政策转移的研究中,笔者采用Citespace分析工具,将Citespace软件中网络节点确定为“被引文献”,通过对被引文献的分析可以追踪“政策转移”理论研究的发展脉络及演进路径。本文选取共引频次与被引频次最高的6篇文献,以此为线索分析政策转移的研究路径。

表1. 代表性文献

通过对6个高频词文献的分析,可以追踪政策转移理论自诞生起近20年来的发展线索。第一篇文献是道洛维茨和马什在1996年所著的《谁向谁学习了什么:政策转移文献的回顾》,这篇文章使政策转移的概念得以确立,可以被誉为政策转移概念研究的里程碑,作者成功构建了一个可以支持后续研究的、被广泛引用的政策转移概念。第二篇文献是道洛维茨和马什在2000年所著的《向国外学习:政策转移在当代决策中的作用》,道洛维茨和马什创立的“道—马模型”,内容包括“为什么转移”“谁介入了转移”“转移了什么”“从哪里转移”“转移程度”“转移限制”“如何证明政策转移”“为什么失败”八个因素。这一模型作为政策转移分析框架被不断探讨、补充,也让政策转移理论在研究之初的热点集中在概念的争论与框架的完善之中。第三篇文献是戴安·斯通(Diane Stone)在2004年发表的《政策“跨国化”中的代理人和全球网络》,这篇文章给予了研究政策转移不同的思路,政策转移的场域从横向政府间转向多层次治理的垂直型超国家政策领域,使得政策转移的主体从国家或国家性质的组织脱离出来,对于后续政策转移视阈下全球化网络的研究具有启蒙作用。第四篇文献是杰米·皮克(Jamie Peck)和尼克·西奥多(Nik Theodore)在2010年发表的《政策流动:模型、方法和突变》,作者提出了政策转移研究的新概念——政策流动(Policy Mobilize),政策流动的研究更倾向于探索在不断变化的社会环境中、在开放的网络政治环境中政策的变异过程。这使得先前政策转移研究中缺失的关于“价值重构、制度重构”的部分完整起来,更加侧重于政策“软转移”部分的研究。第五篇文献是大卫·本森(David Benson)和安德鲁·乔丹(Andrew Jordan)在2011年发表的《我们从政策转移研究中学到了什么?道洛维茨和马什文献的回顾》,作者通过对政策转移的要素、渠道、限制因素的总结,预测了政策转移研究的诸多领域,如政策转移中的结构要素成为研究热点等发展趋势。第六篇文献是斯通在2012年发表的《政策的转移与翻译》,进一步强调了在互联网时代的今天政策转移所具有的新特征,也再次肯定了知识转移等“软转移”在政策转移中的作用,为后续深入研究奠定了基础。

从以上分析可知,政策转移研究从概念的提出、内涵的丰富及研究方式方法的完善,经过学者们的不断探索开拓,到21世纪前10年逐渐成为学界研究的关键问题和热门话题。Citespace软件无法检测到2010年之后共引频次较高的文献,但这并不能说明2010年之后的文献参考价值低。这一方面与相关研究文献发表时间晚、引用率相对较少有关,更重要的是自2010年之后,研究文献明显更多地倾向于实证案例分析,用政策转移理论来解释具体情况,案例分析文献更为分散,共引频次也更低。从另一角度来看,也可以间接论证政策转移理论逐渐走向成熟,案例实证研究对于政策转移议题影响不断加深。

二、政策转移研究的重点及热点分析

采用Citespace工具分析政策转移研究相关文献的关键词,可以了解到政策转移研究的重点及热点。在共引文献关键词聚类图谱中,字体越大,关键词引用频次越高。根据图1可以看出,政策转移研究较为集中,没有分散的研究趋势,都是以“政策转移”为中心呈现小范围的扩散趋势。这证明目前在政策转移研究方面,跨学科研究、相关领域的创新研究仍处于起步阶段。

图1. 关键词聚类图谱

表2. 前十个共引频次关键词(除“政策转移”外)

根据表2所列的共引频次最高的十个关键词,可以总结出相关研究的热点为以下三大类:

第一,相关概念的区分研究。政策转移与其他相似概念的区分、政策转移本身所涉及概念的界定确实在研究初期成为了政策转移研究发展的桎梏,使该理论在一定时间内仅仅停留在理论争论层面,实证研究比较薄弱。

在政策转移相关概念被基本确立之后,随着政策转移分析框架的建立及不断完善,政策转移具有从研究的因变量转为自变量的趋势。1Benson D. and Jordan A., What Have We Learned from Policy Transfer Research? Dolowitz and Marsh Revisited, Political Studies Review, vol. 3, 2011, p. 370.因为自政策转移被创立以来,所探讨的是“为什么会发生政策转移以及怎样推动政策转移”2Dolowitz D. and Marsh D., Who Learns What from Whom: A Review of the Policy Transfer Literature, Political Studies, vol. 2, 1996, p. 343.。包括上文提到的参与者、参与动机都是政策转移的因变量。而目前的政策转移研究,具有把理论作为自变量的趋势,即探讨它在某一区域内,因为政策转移所带来的影响。同时,多数呈现在教育、气候变化、公共政策等方面的案例跟踪研究。政策转移的研究也不断表现出与其他学科融合的新特点,如建构主义、政策网络、新制度主义等都对其进行吸纳和借鉴。

第二,地区政策转移研究成为研究的重点和热点。在地区政策研究层面,可以分为水平渠道研究和垂直渠道研究两个层面。在地区政策转移研究初期,主要是关于水平渠道的研究。所谓水平渠道,即探索国家与国家之间、地区与地区之间、机构与机构之间的政策转移过程。主要呈现出从国家内部政策转移的研究过渡到不同国家之间,再到国际层面(欧盟、非政府组织、国际政府机构等)的研究,研究呈现出全球化的趋势。在垂直渠道研究方面,即从国家层面向各个地方层面向上或向下延伸。这就把政策转移单纯的横向或纵向的场域通过互联网连成可以互动、互相影响的多维整体,这在数字时代具有重要的意义,使得扁平化的政策转移变得立体与动态。

第三,“软转移”与网络治理研究也成为研究的重点和热点。斯通将“软转移”的概念从过去以国家为主体的政策转移概念扩展到更大的场域范围内。哈里特·布鲁克里(Harriet Bulkeley)通过可持续发展的议题论证了互联网在政策转移过程中的合理性和有效性。1Bulkeley H., Urban Sustainability: Learning from Best Practices, Environment & Planning A, vol. 6, 2008, p. 1029.蒂姆森·利格兰德(Timothy Legrand)以温莎会议作为研究对象,强调了跨国政策网络对政策思想传播的影响。这些研究成果为政策转移和跨政府主义概念的交叉研究提供了批判性反思的机会。利格兰德还认为,跨国政策网络为跨政府政策转移以及政策学习的模糊过程研究提供了新的研究思路。2Timothy Legrand, The Merry Mandarins of Windsor: Policy Transfer and Trans-governmental Networks in the Anglosphere, Policy Studies, vol. 6, 2012, p. 523.

总之,目前关于政策转移中的“软转移”与网络治理这两个主题,研究主要通过案例分析展开,有利于在全球化、网络化视阈下扩展政策转移理论研究思路与范畴,为政策转移理论突破“方法论民族主义”与“理性行为假设”开拓了解释路径。

三、政策转移对政治学研究的贡献

政策转移从来都不是一个封闭的理论,该理论在借鉴其他理论基础之上,也对其他学科的发展起着推动作用。将政策转移理论与关于政策变革的文献联系起来思考,其中涉及渐进主义、多层次治理理论、间断平衡理论等概念之间的相互融合,一切都是为了“多种理论的发展”3Cairney P., Understanding Public Policy: Theories and Issues, Macmillan International Higher Education, 2011, p. 31.。作为跨学科研究领域,政策转移分析可以为国内政策研究者、比较政治学研究者和国际政治学研究者提供共同研究问题的背景及平台。政策转移理论的发展不仅反映了政治学发展的新背景,而且对于政治学研究中比较政治学和公共政策研究提供了新的理论思路。

(一)政策转移阐扬政治学发展背景

这一概念诞生于全球化、网络化的深入发展背景之下,诞生于政府对于公共问题的规范化的需求与“管理主义”再兴起的学科背景之下,政策转移理论阐扬了政治学发展的新背景。

首先,政策转移理论的确立是全球化、网络化、信息化发展中政策问题涌现的产物。全球化、网络化、信息化带来的是科技飞速进步,国家间政策信息不再隐秘化,政府间合作不再受物理距离约束。信息网络技术使得国家间的距离无限缩短、政策学习的成本缩减、信息获取渠道的增多,都使得政府寻求国家间政策转移与地方政府间政策转移成为可能。在这样的背景下,政府具有寻求政策转移的条件。

其次,政策转移是政府在复杂治理范式下寻求治理革命与政策有效性的必然产物。全球化不仅带来国家间信息的分享与沟通的便捷,也使得公共问题全球化。环境问题、民族危机、粮食危机等公共问题超出了国家边界,这就需要多主体的参与合作并寻求公共问题的解决之道,治理理论正是在这样的背景下诞生的。治理是一种重新定位国家和社会的政策策略,也是一种重新审视政府再造和转型的学术旨趣。1何艳玲:《公共行政学史》,中国人民大学出版社,2017年,第155页。当国家治理成为政府在社会发展与政策制定中无法回避的问题时,当公共危机与风险社会成为政府治理合法性的挑战时,当市场、公民、社会等多元主体成为国家治理的新问题时,政府必须寻求在治理革命中的话语权。而政策转移理论在治理革命的背景之下,在各国政府都在寻求新的治理范式与治理格局之时,国家间的借鉴与合作成为必然渠道。公共问题的共性带来治理问题的泛化,国家间政府合作与府际合作成为治理趋势,无论是网络治理、协同治理,抑或元治理,都将政府作为治理过程中不可或缺的一员纳入治理体系之中,政府在治理变革中希望通过政策学习对共性问题进行交流,从而推动问题的解决。在这样的背景之下,政策转移成为政府治理革命中寻求政策合法性与有效性的必然产物,成为政府应对治理危机进行政府再造的适应性环节。

最后,政策转移理论是政策趋同的必然产物。“西沃之争”奠定了公共政策研究的两种研究范式:一种是以西蒙为代表、以逻辑实证为方法、以效率为导向的自然科学研究范式,另一种是以沃尔多为代表、以人文关怀为导向的社会科学研究范式。第一种研究范式延续至今造就的是“公共政策分析”的兴起,公共政策研究者希望通过量化思维对公共政策问题进行数理分析以得出结论。尽管这一研究范式始终受到公共政策伦理研究者的批判,但“再兴起”反映的是公共问题的趋同性。全球公共问题的趋同与大量数据的易得使对抽象的统计资料与数学模型的运用成为可能。而对政策的相似性进行概念化的理论——“政策趋同”,几乎与“政策转移”理论同时诞生,被定义为“社会变得更加相似的趋势,在结构、过程和表现上的相似性”。1Bennett, Colin J., What Is Policy Convergence and What Causes It, British Journal of Political Science, vol. 2, 2012, p. 215.该理论认为,随着社会越来越多地进行工业基础设施建设,某些决定性过程开始运作,这些过程随着时间推移在同一模式中形成相似的社会结构、政治过程和公共政策。“政策趋同”理论的诞生反映了政策转移何以可能的充分条件——政策的相似性。概言之,正是在全球化、网络化、信息化发展,政府寻求治理革命中政策合法性与有效性,政策趋同的背景下,政策转移理论得以诞生。

因此,政策转移理论反映了政治学新的时代背景,一方面全球化趋势使得在复杂范式下国家治理问题不断涌现,政治学需要寻求新的视角与思路探讨全球化、网络化、信息化带来的新的政治问题;另一方面,政策转移理论的诞生预示着政策趋同越来越成为公共政策的发展趋势,这也为政府治理革命提供新的解题思路。

(二)政策转移理论对于比较政治学研究的贡献

政策转移的当代研究起源于比较政治学文献的一个分支——政策扩散研究。2Evans M., New Directions in the Study of Policy Transfer, Policy Studies, vol. 30, 2009, p. 230.这一领域的研究聚焦于国家间创新政策传播转移的时机、地理位置和资源相似性等方面的趋势。3Ellison N., Politics, Power and Policy Transfer, Journal of Asian Public Policy, vol. 10, 2017, p. 8.随着政策扩散理论本身的缺陷使政策扩散转向政策转移理论研究,而政策转移研究的发展为比较政治学研究提供了新的研究素材。早期把政策转移作为因变量的研究,通过对于政策转移涉及要素的分析力图建立完整的政策转移框架。这就需要政策转移理论建立一个内涵丰富,涉及多学科、多层次的理论范式。而在研究中学者们逐渐意识到,建立该框架的难度很大,“现有的大部分文献都没有提供足够的技术来证明政策转移”,4Evans M., New Directions in the Study of Policy Transfer, Policy Studies, vol. 30, 2009, p. 221.如果缺乏令人信服的转移模式会增加理论空想的可能性。于是,政策转移研究对于所涉及国家、转移因素、内容、条件等框架要素的探讨增加了比较政治学研究的内容,扩大了比较政治学研究的范畴。

比较政治学自诞生之日起就不断受到来自其他学科的批评,这一以方法论命名的政治学学科受到最多的批判也来自方法论的质疑:比较的主体是否具有可比性、如何分类及如何建立分类标准,在国别比较时应该比较哪些方面,等等。而政策转移理论的诞生为比较政治学提供了方法论上的支持,进一步论证了比较政治学的合理性。正是因为不同国家面对的政策问题或所处的政策制定背景具有相似性,才具有政策转移的前提,也同时验证了比较政治学的前提。同时,国家间的政策转移研究为比较政治学研究政策相似性提供了文献支持。

与此同时,政策转移研究为全球化视野下比较政治学的发展开拓了思路。在吉登斯看来,随着全球化不断深入,当今世界的政治主题已经从“解放政治”转变到了“生活政治”。1[英]吉登斯:《现代性的后果》,译林出版社,2011年,第102页。即从宏观层面的国别研究,转向更为具体的中观层面的生态主义、女权主义等研究,内容更贴近生活,主题研究范式也由此诞生。国家在面对环境污染、恐怖主义、走私、贩运毒品等共性问题时,会希望通过政策学习来解决。2David Robertson, The Penguin Dictionary of Politics, London: Penguin Group, 1993, p. 30.而政策转移理论就是在以同一政策研究为前提,探讨政策在不同区域或国家的适应性,并建立框架以论证政策转移的合理性,政策转移无疑为比较政治学的主题研究提供了理论思路。比较政治学大多侧重对单个国家的研究,都忽略了比较的框架以及与研究课题相关的研究文献。3Sartori G., Comparing and Miscomparing, Comparative Economic & Social Systems, vol. 3, 2013, p. 243.甚至还有一些学者认为,任何社会、政治现象都受到国家背景的影响,国家作为特殊的现象安排一次只能研究一个方面的问题。4Mayer, Lawrence C., Comparative Politics: Nations and Theories in a Changing World, Upper Saddle River: Prentice Hall, 1996, p. 2.但政策转移理论一个重要的理论前提就是国家决策制定过程的理性假设,政策制定者并非纯粹的寻租人,政策精英们通常会明确地表达为社会、国家分析政策制定时所应采取的战略,并且他们知道国家的文化背景、社会压力、官僚机构的能力对政策实施所带来的限制与影响,从而调和压力。因此,政策转移研究为比较政治学专题研究提供了国家层面的理论思路。

(三)政策转移理论对于公共政策研究的价值

首先,政策转移作为一种良好的启发式工具,对于公共政策的外部研究提供了借鉴思路。因为它们允许对创建公共政策的过程进行多维研究,可以单独对政策转移的原因、内容以及经验进行研究。概言之,政策转移研究可以阐明公共政策制定中的外部因素,并阐述相关问题:政策的学习是出于自愿还是迫于压力?是否复制或受启发于其他政策方案?最后找到了解决方案还是迫于政策环境没有实施?这些政策转移研究的经典议题往往容易被公共政策研究者们所忽视,因为他们更倾向于关注政策制定的过程与模式选择。

其次,政策转移研究提供了公共政策研究的动态思路。政策转移研究更有可能追踪从一点到另一点的公共政策的转移过程,同时涉及政策行动者的各种动机和策略。目前政策转移研究中比较热门的是关注市场化、全球化、技术进步、国际组织在政策转移中的影响等。政策转移研究通过自身对于当代背景的动态关注,开阔了公共政策研究者的视野,使其不拘泥于以往的政策模式研究,而应该注重变化背景下的政策演进。埃文斯·马克(Evans Mark)的《全球化视角下的政策转移》就主要论述了政策转移理论对于公共政策研究的贡献:政策转移研究是一个有价值的研究领域,它提供了新的视角,可以观察民族国家的治理思路。他们认为解释公共政策变化的关键是全球、国际和跨国解释,以国家为中心的解释和以组织为中心的解释。5Evans Mark, Policy Transfer in Critical Perspective, Policy Studies, vol. 3, 2009, p. 243.这些都为公共政策的研究提供了动态思路。

综上所述,政策转移作为在市场化、全球化、网络化背景下诞生的理论,更加注重对于外部环境的把握与分析,不断对相关理论借鉴吸收以丰富内在理论体系,同时其独特的研究视野与方法,对于政治学的发展、公共政策的研究起着推动作用。

四、国外政策转移研究对于新时代中国发展的启示借鉴

国外政策转移研究抛弃了许多传统研究中固有分析框架的束缚,对于所涉及国家、转移因素、转移条件等要素的探讨扩大了比较政治学研究的范畴。同时,政策转移研究更有可能追踪点到点的政策转移,研究分析行动者的各种动机与策略,允许对创建公共政策的过程进行多维动态研究。国外政策转移研究的这些思路和方法对于中国新时代背景下加强国际学术对话、完善公共政策的制定及加强国家治理能力现代化建设具有重要的启示与借鉴意义。

(一)构筑中国场景、阐述中国话语

与政策转移研究在国外的百家争鸣不同,政策转移研究在中国似乎遭遇“冷场”。目前在CNKI搜索以“政策转移”为关键词的相关中文文献,有效文章较少,发表时间也主要集中在2010年前后。大部分文献仍集中在对国外文献的解读,其中以对概念的解读最为集中。因此,中国政策转移研究多集中在国外理论介绍方面,侧重以简单的理论分析为框架对中国改革开放以来的政策转移成果进行评述。在理论研究方面,依然把国家间的政策转移作为主要研究对象,除教育类方面较多外,其他领域涉及得都比较少。中国的政策转移研究明显呈现出“水土不服”的特点,这不仅仅体现在文献数量较少,也体现在文章多样性较弱、理论研究比较薄弱等方面。

习近平总书记指出,“经济全球化大潮滚滚向前,新科技革命和产业变革深入发展,全球治理体系深刻重塑。”1中共中央党史文献研究院:《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》,中央文献出版社,2019年,第54页。随着全球化的深入以及网络信息时代的来临,中国特色社会主义已经进入新时代,需要寻求在国际舞台上更多的话语权。国际话语权目前在世界各国越来越受到重视,网络化的政策转移也使得横向与纵向间的、政府间的与非政府间的政策转移都成为可能,这就拓展了政策转移的研究议题及研究空间。我国需要在理论层面构建独到的理论体系,而非一味借鉴西方国家甚至是已经过时的理论成果。同时在政策转移研究领域进一步趋向网络层面与“软转移”层面时,我国在政策转移领域的研究尤其需要把握关键节点,采用最新的研究工具、研究方法和研究技术,对意识形态话语权在新时代的内涵与发展特点进行深入研究探讨,从而加强国际学术对话,参与相关理论规则的制定,掌握国际独立话语权及话语体系。

在政策转移向网络层面与“软转移”转变的趋势下,我国政策转移实践不仅需要吸取西方优秀政策成果,也需要警惕西方在“软转移”过程中夹裹“意识形态”内容,打着政策转移的旗号实则进行西方“意识形态”宣传。只有构筑中国场景、阐述中国话语,才能把握国际话语权,才能更好地推进我国政策实践。

(二)推动现代公共政策的制定

尽管我国对于政策转移的研究起步较晚,但在实践方面已经具有了政策转移的初步探索,并且西方学界也给予我国政策转移实践良好的评价。埃文斯指出:“中国在跨越20年的体制改革中,建立了一个全新的行政体系来支撑中国特色社会主义市场经济与社会发展。这使得中国能够避免像东欧国家那样受休克疗法的困扰,也避免了造成国家经济和社会的巨大灾难。”1Evans Mark, Policy Transfer in Critical Perspective, Policy Studies, vol. 3, 2009, p. 265.他也指出了中国在改革开放过程中所具有的政策转移特点,“中国必须将积极和消极的国际经验与最好的机构传统相结合,因为改革并不总是有历史和文化传统。”埃文斯肯定了中国改革开放所取得的成就,并且指出了改革开放进程中政策转移所发挥的作用。有学者指出,“邓小平亲自出国4次,访问了8个国家,对日本、新加坡和美国的访问尤其影响了中国政策的制定与发展。1978年有13位副总理前往51个国家进行官方访问,这些官员将西方发达国家的经验带回中国。”2Zhang Y. and Marsh D., Learning by Doing: The Case of Administrative Policy Transfer in China, Policy Studies, vol. 1, 2015, p. 1.同时,相对于政策趋同概念的研究更加强调政策的相似性、政策实施的整个过程,中国自改革开放以来政策的调整与实施更多具有了政策转移的精神特质。

如果说宏观(或中央)层面的改革只是具有政策转移的精神或痕迹,那么在微观(或地方)层面上,改革更具有政策转移的历史与印迹。独有的“政策试点”模式是通过政策的过渡寻求政策适应性,继而对政策进行调试以适应中国独有的情况。这种“地方试点—经验提升—全国推广”的模式被一些学者称为“将强制性制度变迁与诱致性制度变迁相结合的改革策略”。3蒋立山:《中国法治道路初探》,《中外法学》1998年第3期。同时在中观层面,我国在教育制度、气候政策以及服务型政府的建设都有不小的成就。教育制度的政策转移不仅是政策转移研究的重点,而且是政策转移实践最为丰富的领域,有学者专门就中国教育领域的政策转移展开研究讨论。4杨启光:《全球教育政策转移比较研究》,浙江大学出版社,2013年,第3页。在气候政策方面,中国显然已经超越了原有西方单一的政策场景,而将“生态文明”作为我国发展的指导思想,中国不仅学习西方先进的气候政策、完善相关法律法规,而且在气候会议上树立负责任大国形象,通过“一带一路”建构自身话语体系。在公共服务领域,政务公开、阳光政府有着西方服务型政府的影子;大部制改革在国外也能找到先例,“先在相同领域整合,后向跨领域整合扩展;政务类部门多为同领域的大部,经济和社会类部门多为跨领域的大部;谁与谁组合无一定之规,关键是职能相互融合。”5沈荣华:《国外大部制梳理与借鉴》,《中国行政管理》2012年第8期。

由此可见,不论是宏观领域还是中观层面,中国现代公共政策的制定都有着政策转移的痕迹,政策转移在新时代全面深化改革的中国有着越来越重要的理论启示与现实指导价值。而潜移默化所遵循的政策转移的模式与路径,也在推动政策适应性研究、政策环境比较研究、政策后续进程与影响研究。

(三)对于国家治理能力现代化的启示

国家治理体系与治理能力现代化是国家由管理转向治理的重要体现,治理理论的研究在我国经历了从纯理论探索到乡村治理的实践再到网络治理的路径。这是我国治理理论随治理环境变化不断演进的结果,而国家治理能力现代化无疑是在新的治理环境下对治理理论提出了新挑战。今天的地方政府创新,尤其是在治理领域的地方政府创新,已经成为增强政治正当性的重要途径。1何增科:《地方政府创新与政治正当性:中美之间的比较研究》,《湖北社会科学》2015年第4期。国家治理能力现代化所蕴含的正是政策转移精神中最为重要的一点——制度理性。制度理性不仅蕴含着工具理性,在强调治理精神的今天更体现了价值理性:比如,制度设计是否科学,制度运行是否合理,以及制度本身是否符合法律精神与集体利益。政策转移就是用制度的理性来安排政策间的转移以达成集体共识,最终实现价值理性的目标。在国家现代化建设的过程中,在公平与效益的平衡方面往往是这样体现的:在发展的前期只注重经济建设而忽视环境、社会保障等公共利益,在发展到一定阶段后就会逐渐暴露出弊端,如生态环境的恶化、社会矛盾的突显、两极分化的加剧、利益阶层的固化等。这时就需要政策理性的指引,而国家治理现代化正是在这样的背景下提出,希望运用合理手段提高国家治理能力和治理水平,通过治理主体应用制度的理性安排政策间的转移来达成集体公共利益,以实现社会的公平正义。

国家治理能力现代化所蕴含的政策转移的又一精神就是对政策学习的关注。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出,要“总结国内成功做法,借鉴国外有益经验,勇于推进理论和实践创新”,更进一步说明我国希望通过对西方治理理论的学习增强国家治理能力的决心。随着网络化、全球化的发展,各个国家不论何种政治制度、不论何政党执政、不论区域和种族,都在面临几乎同样的问题与挑战,如贫富分化问题、生态问题、教育问题、医疗问题、社会福利问题等,只是因为不同国家所具有不同的程度或特征。在这样的背景下,如何借鉴其他国家先进的经验、如何吸取其他国家的教训显得尤为重要。2019年10月28—31日召开的中国共产党第十九届四中全会审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,明确提出中国特色社会主义制度是党和人民在长期实践探索中形成的科学制度体系,国家治理体系和治理能力是中国特色社会主义制度及执行能力的集中体现。面对改革开放40多年的时代背景,面对全面深化改革的时代要求,更应该吸收政策转移中政策学习的精神,从发达国家借鉴优秀的政策经验,而不是固步自封地享受改革开放带来的丰硕成果,进一步坚持和完善支撑中国特色社会主义制度的各项制度体系建设,把我国制度优势更好转化为国家治理效能,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力制度保障。

五、结 语

政策转移研究的历史尽管只有短短几十年,但对于政策转移理论的批评却从未停止。首先是政策转移工具的非严谨性。在政策转移研究初期,学者们拘泥于对具体政策框架的建立,以道洛维茨和马什为代表,通过对于政策转移案例的归纳,总结出一套区分政策转移类型的工具。但是随着政策多样性的演进,现有的政策框架已经无法满足政策转移的实践要求,学者们试图继续完善这个分析工具,认识到建立一个政策转移工具难度极大并且很难达到完美境地。政策转移研究方向不断朝着两个方面转化:一方面是对于具体案例的分析,“政策转移文献仅在案例分析方面而非一种可供研究的方面——理论建构”;1Wolman H., Page E., Policy Transfer among Local Governments: An Information-theory Approach, Governance, vol. 4, 2010, p. 577.另一方面是在全球化、网络化背景下廓清政策转移主体,避免“方法论上的民族主义”倾向。其次的批评是政策转移分析学者未能推动政策制定的理论解释。2James O. and Lodge M., The Limitations of 'Policy Transfer' and 'Lesson Drawing' for Public Policy Research, Political Studies Review, vol. 2, 2010, p. 180.这是因为政策转移理论的研究大多是在政策转移完成之后对政策转移的过程、结果进行分析,使学者们怀疑其现实意义。最后一个批评是政策转移一般不能与正常的政策制定形式区分开来,特别是政策制定的理性方法。3James O. and Lodge M., The Limitations of 'Policy Transfer' and 'Lesson Drawing' for Public Policy Research, Political Studies Review, vol. 2, 2010, p. 182.

笔者尝试通过上文对政策转移演进的研究对这些批判予以解释。首先是政策转移工具的非严谨性,针对目前的研究趋势,重点应该从政策转移具体案例的分析转向对于政策转移精神的回归。因为一个政策的制定会受不同国家、政府、利益集团、民族文化等因素影响,而真正指导政策制定在既定轨道执行的是理性精神的把握,而这一理性精神也恰恰是政策转移理论一直强调的。针对第二个批判,即对于政策转移理论现实意义的批判,因为政策转移研究的特殊性——越来越倾向于将理论作为自变量的研究,为了研究整个政策转移,选择已经完成的、完整的政策转移过程成为一般研究的议题,这就使得一部分学者产生了对政策转移理论现实意义的批判。但政策转移的一个理论前提就是政策的相似性,通过对于政策转移过程的研究,可以对相似政策的制定起到启示借鉴作用,而非一味地追求直接意义。最后一个批判也是针对政策转移理论最激烈的批判,但是通过政策转移理论文献的梳理可以看出,对于政策制定过程的关注、对于政策制定所涉及要素的分析、对于政策制定结果的关注都是政策转移区别于其他政策制定理论的重要因素。

因此,目前政策转移理论的研究依然存在很大的发展空间,特别是随着全球化的深入和网络信息技术的日新月异,为政策转移研究提供了更便捷的条件、更新的研究方法及技术工具。对于政策制定者来说,掌握政策转移理论有助于关注政策学习过程中对于各要素的把握,制定出科学高效的政策。对于政策转移理论研究者来说,不止步于转移框架的建立,而是进一步丰富政策转移理论内涵、把握理论实质,才会使政策转移理论有更明确的发展方向,才会使理论更好地服务于国家公共政策制定的实践过程,更加彰显出理论的当代价值。