不同光照条件对牛樟组培苗生长的影响

2021-12-16罗剑飘罗青文官锦燕黄海英陈双艳谭嘉娜

罗剑飘, 罗青文, 官锦燕, 黄海英, 陈双艳, 谭嘉娜*

(1.广东省生物工程研究所/广东省甘蔗改良与生物炼制重点实验室,广东 广州 510316; 2.广东省生物工程研究所 湛江甘蔗研究中心,广东 湛江 524000)

0 引言

【研究意义】牛樟(Cinnamomumkanehirae)为台湾当地特有常绿阔叶大乔木树种,是台湾5种高级阔叶木之一,树干通直,树体高耸,具有良好的观赏价值,其木材富含松油醇,不易腐朽、虫蛀,材质细致,纹理交错,且容易加工,为高级家具及木刻艺术品用材[1]。牛樟芝(Antrodiacamphorata)是目前发现仅有自然生长于牛樟中空树干中的珍稀真菌,含有三萜、樟芝酸、杂多糖、超氧化物歧化酶、腺苷等多种活性物质,具有抗癌、抗炎、保护肝脏和增强免疫力等诸多药效,自然界中数量稀少,价格昂贵[2-3]。台湾牛樟低海拔的原生育地逐渐消失,加上牛樟木材的高经济价值,其族群遭到大量砍伐及严重盗采而日渐稀少,近20年来又因牛樟芝市场需求旺盛,成熟牛樟老木常遭盗采牛樟芝者挖洞损坏而加速衰老死亡,更加快了其族群数量的降低速度,早在1996年,牛樟被台湾农委会评定为“濒临绝灭”(endangered)等级植物[4],急需开展保护和人工繁育。【前人研究进展】近年来牛樟的研究领域逐渐拓展,包含了资源调查[5-6]、引种[7]、造林[8-9]、内生真菌[10-11]、病理病害[12-13]、扦插繁殖[14]、组织培养[15-16]、木材材性[17]、核酸提取和分子标记[18-19]、核型分析[20]、抗逆性[21]等,其中组织培养研究较多,但多侧重于外植体消毒、快繁体系建立以及配方调试等方面[22-25],而对于牛樟组培苗所需光照条件,如光周期、光照强度、光质等方面的研究甚少。相关文献报道,牛樟组培的培养光周期为10~14 h/d不等[22-23],光照强度为1 000~2 500 lx[24,26],跨度较大;此外,传统组织培养室使用的照射光源为日常用荧光灯,存在耗电量大、散热量大、光强分布均匀性差、寿命短等问题,也造成空调的负荷、耗电量增加,是试管苗生产成本过高的主要原因之一[27]。LED(light-emitting diode)即发光二极管,具有良好的光电特性,是一种高效、节能、可控性好的新型组培冷光源,其耗电量仅为白炽灯的1/8,荧光灯的1/2,且体积小,可以直接安装在组培容器上或容器上方,节省空间,同时几乎不发热,可减少培养器皿的结露现象,在组培上的应用日渐广泛[28-29]。光照作为光合作用的能量来源是影响植物生长的重要因素之一,光强、光质、光周期等对植物生长发育和形态建成产生较大影响[30],同时,鉴于LED 灯具在植物组织培养中的应用可降低大规模植物组培过程中的能耗,从而降低生产成本。【研究切入点】目前,对牛樟的研究并未针对不同生长部位、不同生长时期的光照需求进行详细区分,亦无采用其他光源进行牛樟组培的报道。【拟解决的关键问题】在前人基础上,进一步研究不同光周期、光照强度等因素对牛樟组培苗不同生长阶段的影响,同时研究采用能耗较低的新型LED灯作为光源的可行性,以期为牛樟组培苗的工厂标准化生产及降低种苗生产成本提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 组培苗 供试材料为牛樟组培苗,由广东省生物工程研究所湛江甘蔗研究中心提供。选取处于壮苗阶段、生长良好、长势均一的牛樟组培苗作为接种材料。试验采用牛樟组培苗的茎段做增殖培养,顶芽做壮苗或生根培养。

1.1.2 顶芽 截取组培苗从顶端开始往下带有1个节的截段,高度约为1.5 cm。

1.1.3 茎段 将组培苗的顶芽、叶片及根部去除,以茎上的节为单位,截成单个茎段,每个茎段长度约为1 cm。

1.2 方法

1.2.1 光照设置

1) 荧光灯不同照射时长。采用2根普通28 W荧光灯作为光源,设置不同光照时间:6 h/d、9 h/d、12 h/d、15 h/d、18 h/d进行增殖和壮苗培养。

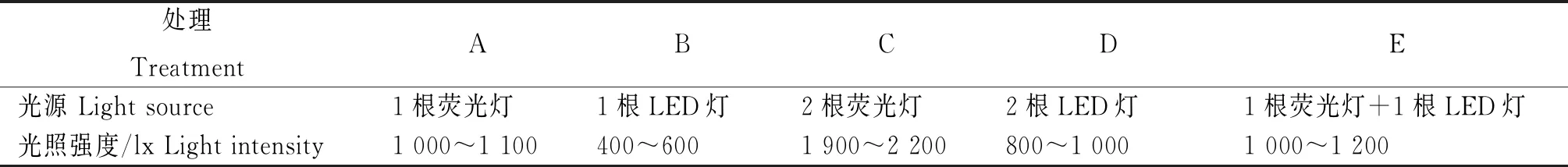

2) 不同光源设置。采用16 W红、蓝、白光混合灯珠,光谱波段为全光谱波段,其中全光谱峰值为430 nm、630 nm的LED灯作为试验光源,以普通28 W荧光灯作为对照光源,同时设置2种光照强度,增殖、壮苗和生根培养试验处理光照时长均为12 h/d(表1)。

表1 牛樟培养过程的不同光源设置及其光照强度

3) 延长LED光照时长。采用单根上述LED混合灯珠灯管作为试验光源,以光照时间12 h/d作为对照,延长光照时间至18 h/d进行增殖和壮苗培养。

1.2.2 培养基配方 参照文献 [22,31]的方法配制培养基。

1) 增殖及壮苗培养基。以MS培养基为基本培养基,加入6-BA 1.5 mg/L、IBA 0.1 mg/L,VC2 mg/L、生物素 0.24 mg/L、L-半胱氨酸 5 mg/L,蔗糖30 g/L、卡拉胶7.5 g/L,控制pH 5.8左右。

2) 生根培养基。以1/2 MS培养基为基本培养基,加入NAA 0.1 mg/L、IBA 1.0 mg/L,活性炭0.3 g/L,蔗糖25 g/L、卡拉胶7.5 g/L,控制pH 5.8左右。

1.2.3 接种方法 将顶芽垂直接入各处理顶芽培养基中,将茎段均匀平铺于各处理茎段培养基中。每瓶培养基接入8个外植体,每处理接种5瓶,3次重复。接种约36 d后记录茎段和顶芽的生长情况和生长指标,接种20 d后记录顶芽生根的情况和生长指标。每处理随机选取15个(每重复选取5个)外植体进行测量和记录。

1.2.4 培养条件 在培养温度(25±2)℃的环境下,试验设置灯管为单个灯管的,试验材料均摆放于正下方位置;试验设置灯管为双灯管的,试验材料均摆放于2个灯管中部正对的下方位置。

1.2.5 移栽方法 不经过炼苗,打开瓶盖,用镊子将苗夹出,并用清水洗去根部培养基,采用50穴穴盘盛装基质,将根部轻轻埋于基质中。移栽过程中将组培苗置于清水中浸泡保湿,防止叶片失水萎蔫,移栽时以基质盖住根茎部为宜,防止种植过深。移栽基质为进口泥炭土与珍珠岩的体积比为1∶1。移栽后马上将穴盘置于定时喷雾环境中:喷雾时间间隔为20 min,每次8 s;雾化程度以牛樟叶片表面铺有1层细水珠,但不滴水为准。

1.2.6 指标测定

1) 茎段。茎段萌芽率(已经萌发新芽的茎段数/该处理总茎段数×100%)、茎段死亡率(已经死亡的茎段数/总茎段数×100%)、萌芽数(单个茎段上萌发的芽的个数)、萌芽高度、展叶数(指完全展开的叶片数,下同)、最大开展叶叶长和叶宽(叶片基部与叶柄连接处至叶尖的距离为叶长,叶片最大宽幅为叶宽,用直尺测量,下同)、愈伤组织生长量。

2) 顶芽。顶芽萌芽率(从茎节部位或基部萌发新芽的顶芽数/该处理总顶芽数×100%)、顶芽死亡率(死亡植顶芽数/该处理总顶芽数×100%,下同)、萌芽数(从顶芽茎节部位萌发的新芽数量,下同)、顶芽高度、展叶数、最大开展叶叶长和叶宽、愈伤组织生长量。

3) 生根培养顶芽。生根率(指生根的顶芽数/该处理总顶芽数×100%)、株高、最大开展叶叶长和叶宽、根数、根长、移栽成活率(指移栽后成活的生根苗数量/该处理中总生根苗数量)。

1.3 数据处理

试验数据采用SPSS 20.0进行方差分析或T检验,Duncan’s法进行多重比较,方差非齐性时采用非参数的Kruskal-Wallis秩和检验,多重比较选择“逐步降低”,用平均值±标准误表示。

2 结果与分析

2.1 荧光灯不同照射时长处理牛樟组培苗的生长

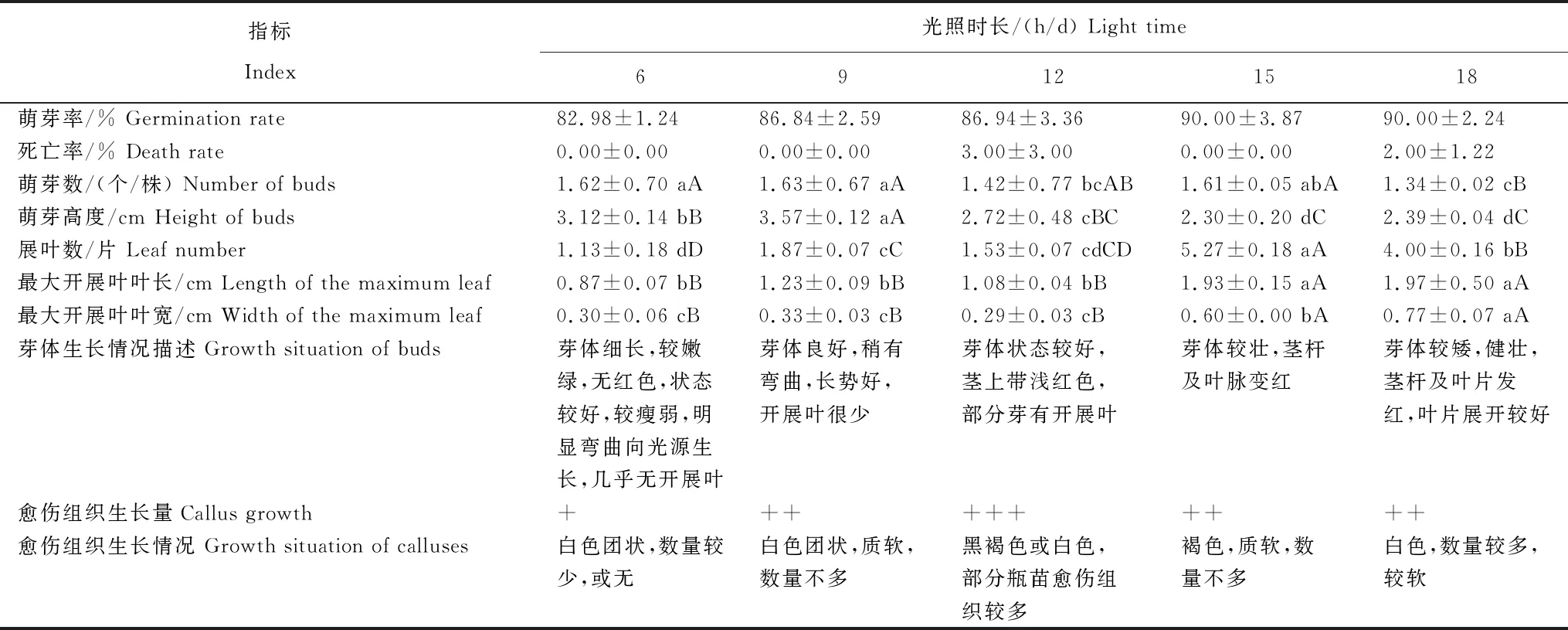

从表2可知,荧光灯不同照射时长对牛樟组培苗茎段的萌芽率、死亡率均无显著影响,但对萌芽数、萌芽高度、展叶数、最大叶长和叶宽有显著影响。光照为6~9 h/d时,萌芽数较多,且萌芽高度较高,说明较短的光照时长有利于牛樟的茎段萌芽以及拔高生长。然而在光照时长较短(6 h/d)时,茎段萌芽开展叶极少,且萌芽偏瘦弱;随着光照时长的延长,展叶数呈先增后减再增再减趋势,同时芽体逐渐变得健壮,在光照时长为15 h/d时,展叶数最多,但光照时长达18 h/d时,展叶数下降;此外,光照时长在6~12 h/d时,最大开展叶的叶长和叶宽并无显著差异,当光照时长增至15~18 h/d时,最大开展叶叶长和叶宽出现显著差异,并且在光照时长为18 h/d时,叶长和叶宽达最大。表明,不同光照时长对牛樟茎段萌发新芽的形态建成有重要影响。愈伤组织生成方面,在光照时长较短(6 h/d)时,茎段产生的愈伤组织非常少,随着光照时长的增加,愈伤组织颜色加深数量增多。愈伤组织的生长量过大,将对外植体萌芽产生抑制作用,当光照时长为12 h/d和18 h/d时,愈伤组织较多,其萌芽数也较少;而在光照时长为6~9 h/d时,愈伤组织较少,萌芽数较多,芽较高。由于增殖培养时,需要截取茎段进行培养,而对叶片数量及大小要求低。因此,在以牛樟茎段作为外植体增殖,以双荧光灯管作为光源时,宜选用9 h/d作为光照时长,此时萌芽率、萌芽数及萌芽高度均最大,且此时芽体比光照时长为6 h/d时健壮。

表2 不同荧光灯照射时长处理牛樟组培苗的茎段生长

从表3可知,荧光灯不同照射时长仅对牛樟组培苗顶芽的展叶数有显著影响,在光照时长为6 h/d时展叶数最多,而对萌芽率、萌芽数、顶芽高度、最大开展叶叶长及叶宽均无显著影响,但在光照时长为6 h/d时萌芽率、萌芽数及顶芽高度均最大,且此时的愈伤组织最少,芽体生长状态良好。因此,在以双荧光灯管作为光源,牛樟顶芽作为外植体进行壮苗培养时,宜选用6 h/d作为光照时长,萌生的侧芽可以切下继续进行增殖培养。

表3 不同荧光灯照射时长牛樟组培苗的顶芽生长

2.2 不同光源处理牛樟组培苗的生长

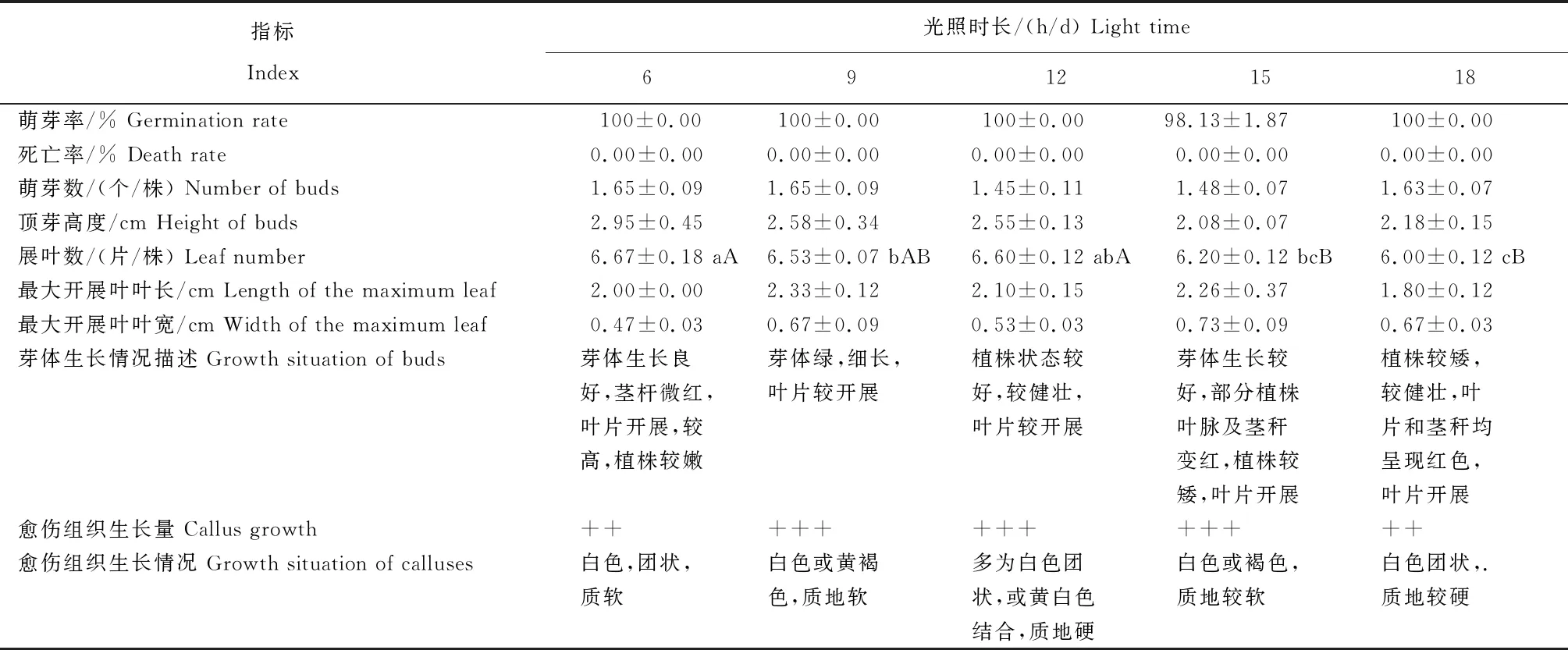

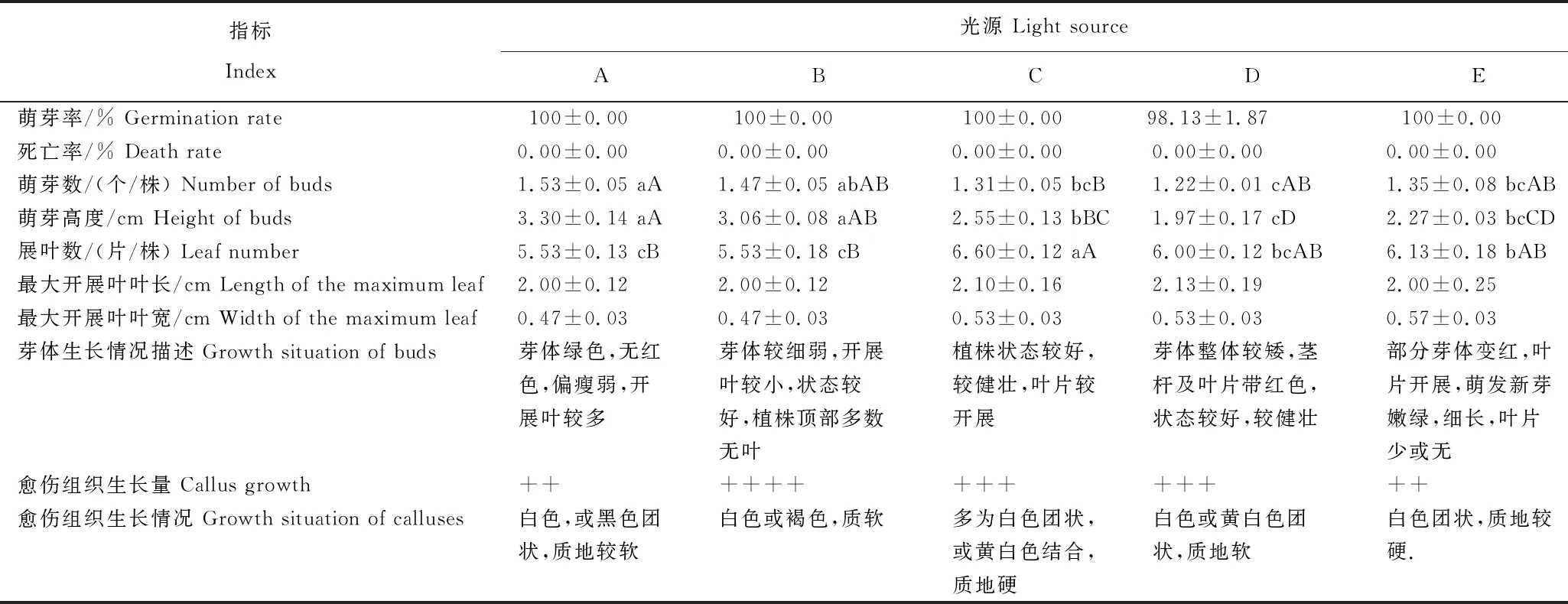

从表4可知,不同光源对牛樟茎段的萌芽率、芽的展叶数、最大开展叶叶长影响差异显著(处理E的萌芽率、展叶数及最大叶长最大),而对死亡率、萌芽数、萌芽高度、最大开展叶叶宽等无显著影响,但处理E的茎段外植体死亡率最低(0%),且叶宽最大。处理B的茎段萌发的芽体细长,无开展叶,处理D萌发的芽体较健壮,但部分芽畸形,表明不同的光源对牛樟茎段萌芽的形态建成有较大影响,全部采用LED灯管作为光源,芽体生长形态出现异常,而采用荧光灯和LED灯管搭配的处理E,则茎段萌发芽体状态良好,且愈伤组织较少。与光照时长为9 h/d处理的茎段萌芽相比,处理E的萌芽高度虽然稍低,但茎段萌芽率更高、萌芽数及展叶数更多,且最大开展叶叶长和叶宽均更大,综合考虑,优选处理E作为牛樟茎段萌芽的光照条件。

表4 不同光源处理牛樟组培苗的茎段生长

从表5可知,不同光源对牛樟顶芽的萌芽率、死亡率、最大叶长和叶宽均无显著影响,而对萌芽数、顶芽高度和展叶数有显著影响,处理A的顶芽萌芽数及顶芽高度最高,但芽较瘦弱,而处理C的展叶数最多,因此处理A适用于将顶芽用于增殖,而如果将顶芽用于壮苗,则宜选用处理C,又由于1.2.1中试验3)的结果表明,光照时长为6 h/d优于处理C的12 h/d,因此以牛樟顶芽为外植体进行壮苗培养时,仍然选择以双荧光灯管作为光源,光照时长为6 h/d的处理。此外,顶芽在处理B下表现与茎段萌芽类似,植株多数无叶,而在处理D中表现正常,表明不同光强的LED灯作为光源对牛樟顶芽的生长状态有不同的影响。

表5 不同光源处理牛樟组培苗的顶芽生长

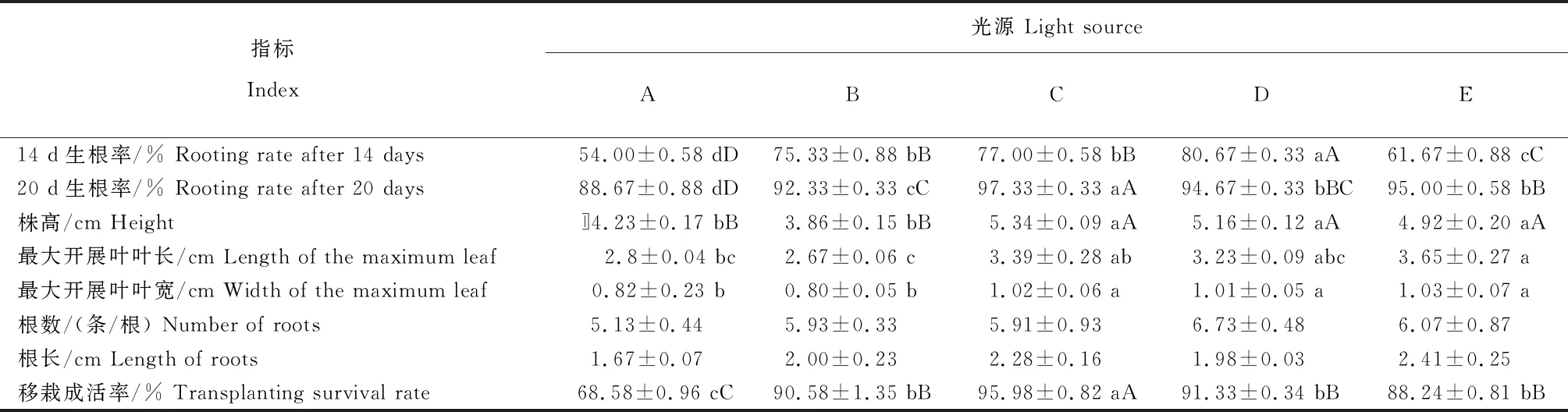

从表6可知,不同光源对牛樟组培苗顶芽的生根率、株高、最大开展叶叶长和叶宽、以及移栽后的成活率有显著影响,而对根数和根长无显著影响。处理D的生根速度最快,接种后1 d生根率可达80%,但接种后20 d生根率则稍低,为94.67%;而处理C接种14 d时生根率仅次于处理D,为77.00%,但接种20 d后的生根率最高,达97.33%,同时处理C的株高及移栽成活率也最高,且最大开展叶叶长排位第2,仅次于处理E。因此,在进行牛樟顶芽生根培养时,宜选用处理C;而如果生产上需要进行快速生根,则可以采用处理D。

表6 不同光源处理牛樟的组培苗生根

2.3 延长LED光照时长牛樟组培苗生长

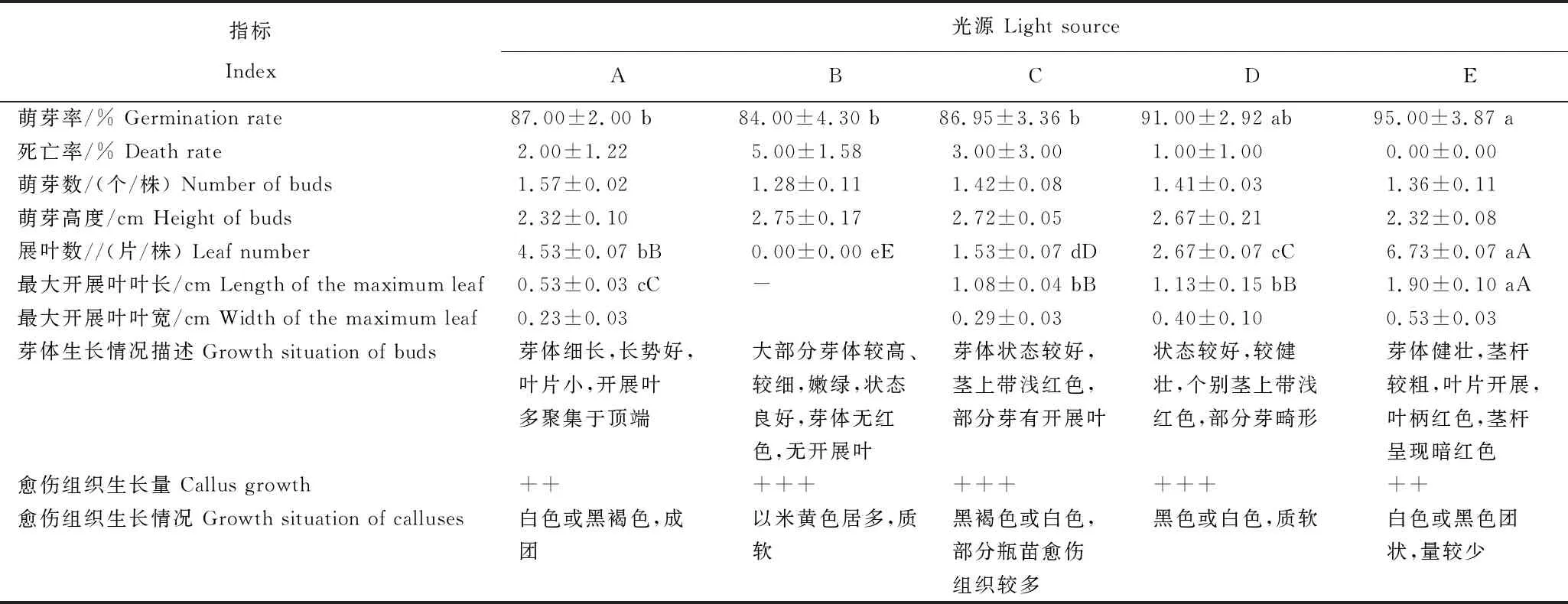

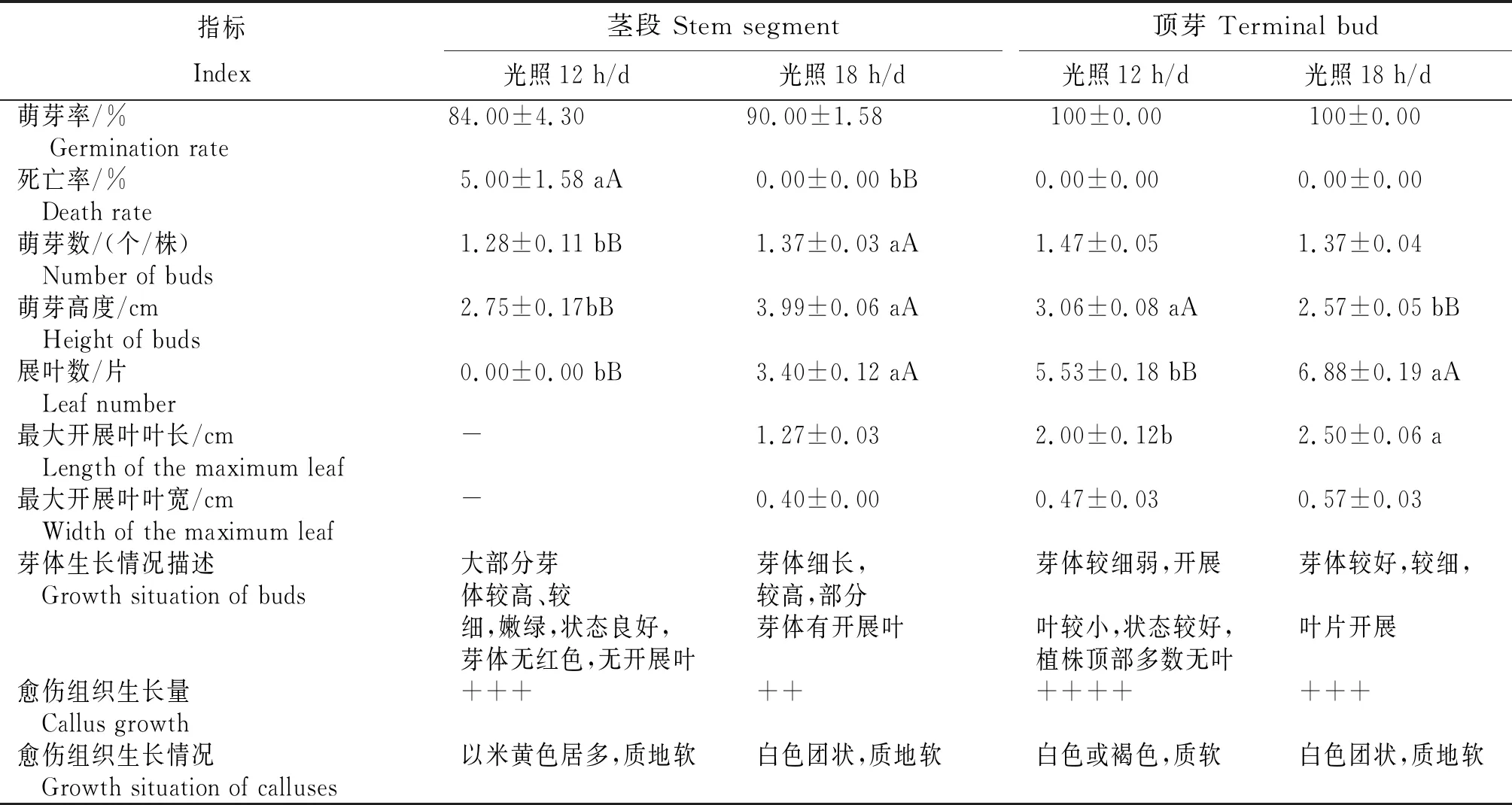

由于仅用1根LED灯处理时,光照强度较低(400~600 lx),茎段萌芽及顶芽均出现无叶或少叶现象,尝试将光照时长从12 h/d延长到18 h/d,试验延长LED灯的光照时长是否能改善2种外植体的培养效果。试验结果(表7)表明:延长光照时长对茎段的萌芽率无显著影响,但对茎段死亡率、茎段萌芽数、萌芽高度、展叶数均有显著影响,能有效降低茎段死亡率、增加茎段萌芽数以及萌芽高度,同时展叶数显著增加,芽体形态趋向正常,且愈伤组织数量有所减少。对牛樟顶芽而言,延长光照时长对顶芽萌芽率、死亡率、萌芽数、最大开展叶叶宽均无显著影响,而对顶芽高度、展叶数和最大开展叶叶长有显著影响,光照时长增加,顶芽高度反而有所下降,但展叶数和最大叶叶长均有显著增加,芽体顶部多数无叶的现象也得到改善,植株形态正常。因此,仅采用1根LED灯管作为光源时,可以通过延长光照时长,改善牛樟茎段和顶芽的生长状况。

表7 延长LED灯照射时长处理牛樟组培苗茎段和组培苗顶芽生长

3 讨论

目前,牛樟组培苗增殖主要有2种方式,一种是经胚性愈伤诱导出体胚,再由体胚诱导植株再生[15-16],另一种是由茎段直接萌发丛芽[31-33]。采用胚性愈伤,成功诱导植株再生的概率较低,为31.4%~58.9%,且过程较为繁琐,而采用茎段萌芽的方法,较为简单,一般分为丛生芽诱导、壮苗、生根等步骤即可出苗,效率较高,应用较广,因此研究采用茎段作为外植体进行增殖。对牛樟组培苗进行切段时,植株除茎节外,剩余1节顶芽,由于顶芽与茎段是不同的生长部位,顶芽可用于继续增殖,也可以用于壮苗、生根培养,因此也将顶芽对不同光照的反应纳入试验中。试验结果表明,牛樟的不同外植体(茎段、顶芽)对同一光照条件的反应不同,同一外植体对不同的光照条件反应也不同,只有在适宜的条件下,增殖率才能达到最大。表明:在生产上应改变同一物种在组培过程中相同的光照条件,在完善配方调试后,应根据不同的外植体及不同的培育阶段选择适宜的光照条件,在提高生产效率的同时降低能耗。

光照是植物组培苗生长不可缺少的条件,光照强度和光周期将影响植物的光合作用和光形态建成[30]。对牛樟、香樟、猴樟等樟科植物的光照环境研究表明,强光下苗木将生物量相对多地分配到地下根系生长,弱光条件下则将生物量相对多地分配到地上部分,发展比叶重较低但单叶面积较大的叶子[34-35]。但该试验的结果显示,牛樟组培苗的茎段萌芽和顶芽在较弱光照及较短光照时长时,茎上部分的叶片很少或无,反而在光照增强和加强光照时长时叶片数量增加,叶片面积增大,与前述结论相反,可能是由于牛樟组培苗的外植体的光照为非自然光,缺乏激发自身调节的光照成分,且处于异养状态,营养供应充足时外植体对外界不良环境做出的反应不够及时所致。

光质与植物体内的光合色素、光敏色素作用,进而影响植物的光合作用及形态建成[36],不同的光质及光质比例对植物生长有重大影响[37-39]。大量研究表明,红光和蓝光是植物生长最重要的2种光谱,红光影响植物的叶片扩展、干物质累积和茎的伸长,蓝光影响植株的叶片和茎的生长[37],对于不同物种,由于蓝光/红光受体和光敏色素的相互协同作用不同,从而红蓝光对植株生长的影响也不同[40]。该研究仅采用16 W红、蓝、白光混合灯珠的LED灯管进行试验,发现增殖和壮苗时仅采用该种LED灯管进行光照,效果不佳,但将LED灯和荧光灯结合使用,能对茎段诱导丛芽起到良好效果;同时采用2根LED灯管照射,可以在短时间内提高牛樟组培苗的生根效率,为生产上调节出苗时间提供参考;但要求生根率最高时,最好采用荧光灯,可根据不同生产需要选用光照条件。在生产上加入LED灯照射,可在一定程度上减少电量消耗,同时减少荧光灯照射时所带来的热量,降低空调负荷。但该试验未对其中红、蓝光所产生的不同影响进行详细区分,未来可采用不同光质的可调控LED灯管进一步开展试验。

牛樟组培苗移栽后叶片非常容易失水,经常需要加盖薄膜保湿,然而在炎热夏季,环境温度达33℃以上时,薄膜内部温度可达40℃以上,此时牛樟组培苗根茎部位非常容易腐烂死亡,成活率不到10%,因而该试验采用露天定时喷雾的移栽方式,既有利于散热,也有利于叶片保湿,能大大提高成活率。移栽结果表明,不同的光照处理对牛樟的移栽成活率有显著影响,可能是由于不同的光处理影响组培苗的形态建成和生理特性,如叶片的气孔、叶绿素、角质化程度[40],根系的生长、盘结力和根系活力等[41]导致。

4 结论

综上所述,以牛樟茎段作为外植体时,宜采用1根荧光灯+1根LED灯的组合,光照时长为12 h/d;以牛樟顶芽作为外植体时,宜采用1根荧光灯、光照时长为12 h/d的光照方案,壮苗培养则宜采用2根荧光灯、光照时长为6 h/d的光照方案;进行牛樟生根培养时,若要求生根率最大,宜采用1根荧光灯、光照时长为12 h/d的光照方案;若要求生根速度较快时,则可以采用2根LED灯管、光照时长为12 h/d的光照方案。通过增加LED灯的光照强度或延长光照时长,均有利于牛樟茎段和顶芽的生长以及萌芽的形态建成。