超声引导下经皮静脉球囊扩张术在维持性血液透析动静脉内瘘狭窄中的应用

2021-12-15黄荣茂

黄荣茂

(钦州市第一人民医院,广西 钦州 533000)

维持性血液透析患者的字体动静脉内瘘是其赖以生存的"生命线",也是临床公认的理想血管通路[1]。血管通路良好的生理功能,能有效延长患者生存期,还能降低其痛苦,提升日常生活质量。但随着长时间透析治疗、病程的延长,经过反复穿刺,会产生局部增生、瘢痕形成,少数患者血管通路中会形成纤维鞘、血栓,从而导致内瘘狭窄或堵塞[2]。针对该类患者以往临床往往使用外科手术切除后或更换部位重建,但该方式会造成血管资源耗费,给患者带来较大的痛苦。现如今,随着医疗水平的迅猛发展,超声引导下经皮静脉球囊扩张术(percutaneous tranluminal angioplasty,PTA)在临床应用广泛[3],逐渐成为动静脉内瘘狭窄的首选治疗措施。为此,本文就超声引导下PTA 治疗动静脉内瘘狭窄的临床效果进行分析,以便为临床治疗提供可靠的参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

抽取2020年11月~2021年8月收治的动静脉内瘘狭窄患者40 例作为研究对象,其中男性23 例,女性17 例,年龄30~75 岁,平均(56.17±1.54)岁,透析时间6 个月~4年,平均(1.85±0.67)年。内瘘狭窄诊断标准[4-5]:术前经彩色多普勒超声血流何曾想检查提示内瘘狭窄程度超过1/2,内径绝对值≤2.5mm,同时合并以下状况:①透析过程中血流量降低,静脉压提升,影响透析充分性;②内瘘搏动显著减缓或消失,血管杂音。

1.1.1 入组标准

①每周透析次数≥1 次;②手术经本院伦理委员会审批;③患者临床检查资料完整;④患者及其家属对本手术知情,并签署知情同意书。

1.1.2 排除标准

①合并精神疾病、认知障碍的患者;②;伴有凝血功能障碍的患者;③存在肝素药物过敏史或临床治疗禁忌史的患者。

1.2 方法

入组患者均开展超声引导下PTA 治疗,协助患者选择仰卧位,确立穿刺点(往往为肘关节下5cm 处),常规消毒、铺巾,使用利多卡因(2%)浸润麻醉,根据动静脉内瘘后血管狭窄处的内径、长度选择合适粗细及长度的球囊导管。超声探头涂耦合剂后套入无菌套内,超声引导下选择距狭窄处约5~10cm 处的内瘘血管作为穿刺点,局部麻醉,如狭窄处近动脉端,从近心端向狭窄处穿刺;如狭窄处近静脉端,则从远心端向狭窄处穿刺,缓慢放置导丝,移除穿刺针,顺延导丝放入导丝,在超声引导下确立导丝处于内瘘狭窄处,将球囊沿导丝置入(选择内瘘正常血管内径1.1 倍的球囊),加压扩张球囊直至球囊完全打开无切迹,连续扩张3 次,30~90s/次。在超声直视下确认血流通畅、狭窄消失,撤出球囊、导丝及穿刺鞘,缝合穿刺口,使用无菌敷料覆盖。

1.3 观察指标

详细记录治疗前后动静脉瘘狭窄处内径、透析血流量、内瘘自然流量,并记录瘘再狭窄状况。

1.4 统计学处理

采用SPSS19.0 统计软件对所得数据进行分析处理,计数资料采用百分比表示,卡方检验,计量资料用(±s)表示,t检验,以P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 整体治疗效果

术前经检查40 例患均确诊为动静脉内瘘狭窄,其中1例患者内瘘杂音、震颤基本消失,6 例内瘘杂音、震颤降低;术后患者内瘘出可感受明显震颤、可闻及杂音,均于术后0~5d首次使用内瘘进行维持性血液透析治疗。

2.2 治疗前后动静脉瘘狭窄处内径、透析血流量、内瘘自然流量比较

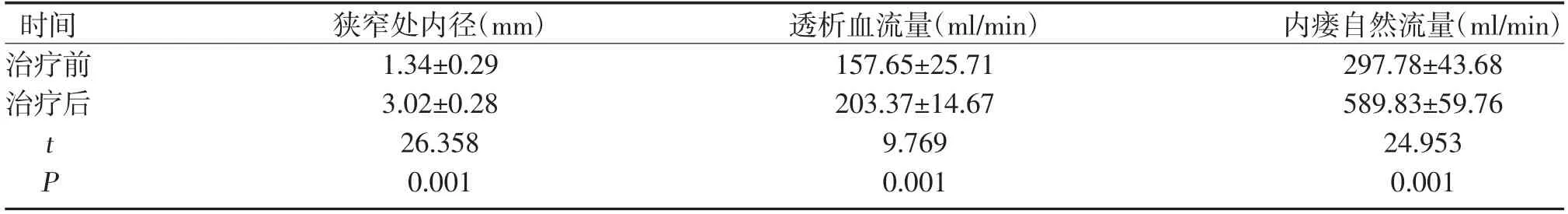

相较于治疗前,治疗后患者狭窄处内径、透析血流量、内瘘自然流量均明显提升,差异有统计学意义(P<0.05),详见表1:

表1 治疗前后动静脉瘘狭窄处内径、透析血流量、内瘘自然流量比较(n=40,±s)

表1 治疗前后动静脉瘘狭窄处内径、透析血流量、内瘘自然流量比较(n=40,±s)

时间治疗前治疗后tP狭窄处内径(mm)1.34±0.29 3.02±0.28 26.358 0.001透析血流量(ml/min)157.65±25.71 203.37±14.67 9.769 0.001内瘘自然流量(ml/min)297.78±43.68 589.83±59.76 24.953 0.001

3 讨论

现如今,随着人们生活习惯、饮食结构的改变,再加之老龄化问题加剧,慢性肾脏疾病的发病率也随之逐年上涨。有相关研究显示[6],我国≥18 岁人群慢性肾脏疾病发病率高达10~15%,部分患者最终会发展至终末期肾脏病。现如今,临床针对该类患者主要给予维持性血液透析,而动静脉内瘘是保障透析治疗顺利开展的保障。与其他血管通路相比,使用动静脉内瘘开展血液透析的患者生存时间相对较长并发症低,且通路维护费用低[7]。但由于在治疗过程中,反复穿刺而致的静脉壁长期损伤-修复-在损伤循环状态,造成血管壁内膜增生、纤维组织增生及附壁血栓形成,导致内瘘狭窄甚至闭塞,引发透析血量不足、功能不良,对患者的治疗质量造成负性影响,对其生命安全构成极大的威胁。

以往临床对动静脉内瘘狭窄患者使用外科手术重建治疗,但该治疗方式手术创伤较大,具有较显著的疼痛症状,且术后感染风险高,易导致自身血管受损,损耗宝贵的血管资源;同时内瘘成熟时间相对较长,影响治疗进程。而近年来,PTA 逐渐在内瘘狭窄治疗中广泛应用,成为该病治疗的首选方案。血管超声造影技术是内瘘血栓形成及狭窄程度评估的金标准,以往PTA 治疗通常使用数字减影血管造影引导,但该方式属于侵入性检查,极易出现出血、水肿、造影剂渗漏等不良事件。传统的人工动静脉造瘘后血管狭窄球囊扩张术是在介入科X 线下开展的,手术时间较长,术者及患者均受到射线辐射,而且期间使用造影剂,对患者的肝肾有一定损害,同时增加患者医疗费用。随着目前影像学技术的提升,超声技术的应用范围逐渐扩展,其是一种无创操作。超声引导下开展PTA 治疗,能使医师在直视下确立狭窄位置、所需球囊体积,且对设备要求相对较低。高频超声分辨率高,无论是评价血管通路的狭窄程度还是实时观察球囊扩张的效果都有一定的优势,且无需造影剂,减少患者的损害及避免了对术者及患者的放射线的辐射,同时减轻患者经济负担[9]。此外,该治疗方式还能在治疗完毕后立即对治疗效果进行评估,掌握内瘘血流状况。本次研究结果显示,术后所有患者内瘘功能恢复,同时治疗后患者动静脉瘘狭窄处内径、透析血流量、内瘘自然流量明显高于治疗前,且均于治疗后0~5d 内恢复血液透析治疗。说明针对内瘘狭窄患者使用超声引导下PTA是一种可行的措施。说明超声引导下开展PTA 治疗具有良好的临床应用效果,其能促使患者达到充分透析的基础要求,有效提升治疗效果。黄春香等人[8]研究显示,针对自体动静脉内瘘狭窄患者开展超声引导下球囊扩张术治疗,其治疗效果良好,且随访1年再狭窄发生率为22.73%。其可能是因该治疗措施中使用的球囊,对血管进行物理学扩张,造成血管机械性损伤,手术完毕后,由于血管壁具有弹性,管壁回缩,且血管壁平滑肌细胞与蛋白多肽等细胞外基质增加、血管内膜修复,从而引发损伤处血管再狭窄。但本次研究尚未对该治疗方式的远期疗效进行阐述,望日后临床进一步进行探讨。

总而言之,将超声引导下PTA 应用于动静脉内瘘患者,可有效恢复血管通路功能,创伤小,节约患者血管资源,具有较高的安全性。超声诊断血管狭窄的敏感性较好、特异性较强,对设备、场所的要求和费用较低,既能较好地显示管腔内情况,又可以较好地将血管壁及血管腔外结构及导丝、球囊以及导管行进状态等显示出来,血管穿孔等并发症明显减少,避免了使用造影剂的辐射。但该治疗方式仍存在一定缺陷,需日后临床进一步探讨,从而提升该治疗方式的整体效果及远期疗效。