专业认证背景下体育教育专业课程评价体系研究

2021-12-13徐雪芹徐宏远王植镯

徐雪芹 徐宏远 王植镯

专业认证背景下体育教育专业课程评价体系研究

徐雪芹1徐宏远2王植镯1

(1.云南师范大学,云南 昆明 650500;2.昆明市社会科学院,云南 昆明 650000)

文章采用访谈法、归纳和演绎法,剖析师范专业认证的内涵,坚持“学生中心,产出导向,持续改进”的核心理念,梳理规范体育教育专业人才培养环节,发现传统的课程评价形式已不能满足专业认证的要求,在专业认证背景下提出新的课程评价体系,通过评价体系的改革带动课堂教学的改革,以此提高学生的综合素质并达到专业认证要求。

专业;认证;体育教育;课程;评价;体系

师范专业认证是高等教育质量保证的重要手段,其评估形式综合全面,其评价内容细化具体。体育教育专业是培养未来体育教师的摇篮,通过申报专业认证,不但能促进人才培养质量的提高和持续改进,还能提升学生教育保障水平。

1 研究方法

1.1 访谈法

访谈专业认证专家,对专业认证的内涵、指标解读及认证存在的问题进行详细记录,同时也向相关高校体育教育专业人才培养方案的负责人进行访谈指教,得出课程设置内容及其考核评价形式。

1.2 归纳和演绎法

对收集而来的资料及其专家访谈的内容,进行分类、整理及归纳,作出合理的分析和结论,并针对现存问题提出意见和对策。

2 结果与分析

2.1 专业认证内涵

2.1.1 师范生专业认证内涵

根据教育部印发《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》的通知,遵循指导思想、认证理念、认证程序等指标进行培养理论与实践相结合的应用型人才。[1]按照逐级逐类开展师范类专业认证,即“通过一级,方可申报二级”的原则进行认证,依此类推,逐级申报。各高校根据认证内涵表1所示,通过申报审核,结合自评报告和认证反馈,不断调整专业课程设置和评价形式,以此提高学生的综合素质并达到专业认证要求。

表1 师范类专业认证内涵

指标点一级二级三级 申请情况强制申请自愿申请自愿申请 申请条件有毕业生有三届以上毕业生有六届以上毕业生且通过二级认证 认证程序网络平台数据采集专家进校现场考查(申请与受理、专业自评、材料审核、现场考查、结论审议、结论审定、整改提高)专家进校现场考查(申请与受理、专业自评、材料审核、现场考查、结论审议、结论审定、整改提高) 认证结果具备申请二级认证资格自行组织中小学教师资格考试面试自行组织中小学教师资格考试笔试和面试 认证理念学生中心、产出导向、持续改进(一、二、三级通用) 认证标准中学教育、小学教育、学前教育、职业教育、特殊教育等认证标准(一、二、三级通用) 认证结论1.通过,有效期6年;2.有条件通过,有效期6年; 3.不通过(一、二、三级通用)

2.1.2 体育教育专业认证内涵

体育教育专业认证,不但是对高校办学机构的综合水平考核,还是教学质量监控的把手。通过自评和认证反馈,不断对人才培养方案提出持续改进,其主要目的是为了培养合格的、高质量的体育应用型人才,满足未来体育相关职业需求,做合格的体育教师、体育管理者及教练。2017年11月教育部下达专业认证通知,将普通高校师范专业的认证推向正轨,专业认证对各高校发展提出新的挑战和机遇。截止2019年12月,国内体育教育专业仅有盐城师范学院通过二级认证。目前,我国师范院校和综合院校共有317个体育教育专业,各高校都在逐级申报认证。认证不是为了和其他高校一比高低,而是在改进办学水平的硬件和软件设施,提升学生教育保障水平,同时不断督促自身提高专业人才培养质量,以达到认证标准的要求,从而促进各校间的良性竞争[2]。

2.2 体育教育专业课程评价现状

选取已通过一级认证,准备申报二级认证的10个高校体育教育师范专业进行课程评价体系研究,分别是云南、天津、山西、贵州、吉林、白城、通化、曲靖、玉溪、安徽师范大学。对2014版体育教育专业人才培养方案(修订版)课程设置和教学大纲的修订进行分析研读,并结合高校专业认证自评报告和认证反馈内容,发现课程与教学环节中的课程评价不够客观、全面,不能满足专业认证要求,主要体现在三类课程上,术科课程、理论课程、实习实践课程。因此,该文以专业认证为立足点,剖析体育教育专业课程评价现状,根据专业认证各项标准和要求重新梳理并加以规范考核形式,构建新的课程评价体系,为进一步深化课程评价体系的改革提供一定的借鉴。

2.2.1理论课程评价重“过程”,轻“终结”

据理论课程考核评价统计得知,80%以上的高校理论课程推行网络过程性评价形式,如表2所示。上课形式主要采取网络平台线上教学与实际课堂多媒体相结合的教学模式,期中、期末课程考核形式采取网络平台进行,过程性评价课程成绩由两部分构成,即综合成绩=平时50%+机考50%。平时成绩主要包含网上平台的签到、作业、谈论、期中考试等环节。平时成绩构成项目虽多,但真正做到各个环节均衡评价的较少,仅注重面上形式。长期以往,导致学生偏向过程性考核而忽略期末考评,期末机考成绩严重偏低,学生机考成绩在25至50分居多,平均机考成绩为38.6%,严重偏离终结考核的要求。此外,大多教学环节主要采用多媒体PPT演示教学,针对体育生的特点,不利于全程使用网络教学,课程上应与体育术科相结合加入现场提问、讨论等互动环节,由于过程性评价网络考试存在较多弊端,出题时或考试时受较多因素的影响,且期末考试分值占比不高,导致学生实际投入学习思考的时间较少,不能全面考察学生的综合能力,也不能体现教师的教学水平。理论课程考核形式应结合体育生实际特点,探索新的考试方案。

表2 理论课程考核评价

课程名称课程性质考核形式考核内容综合成绩比例 运动解剖学(含实验))专业必修闭卷统一机考理论+实验+综合能力平时成绩30%+实验20%+机考50% 运动生物化学(含实验)专业必修闭卷统一机考理论+实验+综合能力平时成绩30%+实验20%+机考50% 运动生理学(含实验)专业必修闭卷统一机考理论+实验+综合能力平时成绩30%+实验20%+机考50% 运动心理学(含实验)专业必修闭卷统一机考理论+实验+综合能力平时成绩30%+实验20%+机考50% 社会体育导论专业选修随堂口试语言表达能力+专业理论平时成绩50% +口试50% 体育史与奥林匹克运动专业选修随堂口试语言表达能力+专业理论平时成绩50% +口试50% 体育学概论专业必修闭卷统一机考理论+综合能力平时成绩50% +机考50% 学校体育学与教学设计专业必修闭卷统一机考理论+教案设计+综合能力平时成绩20% +教案设计30%+期末理论50 体育课程标准与教材分析专业必修随堂纸质测试理论+教案设计+综合能力平时成绩20% +教案设计30%+期末理论50 教学技能训练与测试专业必修闭卷统一机考技能训练+综合能力测试平时成绩20% +技能测试30%+期末理论50 运动竞赛学专业选修随堂闭卷纸质理论+裁判综合能力平时成绩40% +口试60% ……………

2.2.2 术科课程考核形式传统,重“学”轻“教”

术科课的考评中,大多采用技术评定和运动达标的考试方法[3]。如球类、游泳等,还有部分项目是以技术评定为主,如健美操专项、体育舞蹈和太极拳选修课等。如表3所示。在技术课教学中,仍有80%以上的老师采用直观教学法,即简短的讲解,重复的示范,随后让学生自行模仿练习,最终完成考试内容。这种考试方法已不再适应新的教学改革,应打破术科课程评价的误区,注重以学生发现问题和解决问题为主导。尤其是专项教学,不能一味的教授技能,也要引导学生做好如何“学”和如何“教”的角色,如健美操专项教学时,可按操的组合节拍要求学生课下自编动作,课上预留15分钟的时间,让同学之间相互教授动作,并让教授对象进行课堂教学点评。学生平时成绩考核可通过学生课堂互评和教师课下评价两者相结合,学生互评可采用小组协商评定,学生通过互评才能发现问题,及时纠正错误。期末考试可通过线上和线下相结合的考核模式,要求学生分组录制健美操自编动作、个人规定动作、健美操说课视频等上传网络教学平台,不但能提升学生的运动技能,还能增强学生的语言表达能力和自我表现力。在术科考核中,应根据项目特点进行考核方式更新,大胆尝试新的考试形式,提高学生的实操能力、学习兴趣、技能展演等。

表3 术科课程考核评价

一级内容课程性质二级内容开设学期(学时)考试形式综合成绩比例(100%)理论部分考试 田径专业必修跑、跳、投大一整学年(128)技术+达标平时成绩20%+技能48%+理论32%理论采用口试 体操专业必修垫上技巧组合、单双杠大一整学年(128)技术+达标平时成绩20%+技能48%+理论32%理论采用口试 游泳专业必修蛙泳、蝶泳、自由泳大二上学年(64)技术+达标平时成绩20%+技能48%+理论32%理论采用口试 武术专业必修剑术、太极拳、棍术大二下学期(64)技术+达标平时成绩20%+技能48%+理论32%理论采用机考 三大球专业必修篮球、排球、足球大二上下学期(各64)技术+达标平时成绩20%+技能48%+理论32%理论采用纸质 三小球专业必修羽毛球、网球、乒乓球大二上下学期(各32)技术+达标平时成绩40%+技能60%无理论考试 健美操专业必修规定动作+自编组合大二下学期(32)达标+综合能力平时成绩40%+技能60%无理论考试 体育舞蹈专业选修规定动作+自编组合大三上学期(32)达标+综合能力平时成绩40%+技能60%无理论考试 沙滩排球专业选修初级、高级大三学下期(32)达标+综合能力平时成绩40%+技能60%无理论考试 ………… ………

2.2.3 实习实践课考核途径单一,重形式,轻实操

在教育调查、教育见习、教育实习、毕业论文设计等实习实践课中,结合开课计划和教学实践,地方高校体育教育专业实习实践课程存在一个共性问题,校外实践教学途径单一,主要是以教育实习作为唯一的实践途径。从学生就业处近五年用人单位数据反馈,超过70%的学生在实际教学中理论与实践脱节,总体反应学生的实践操作能力薄弱。同时,专业认证中的合作与实践部分强调每20个实习生不少于1个教育实践基地的要求。[4]目前,据教务处实践科统计,一个实习基地同时容纳了25—45人,指导教师一人指导15-30人,这不但没有满足专业认证实践教学基地的数量,而且也不能满足学生实践教学的需要。此外,校内和校外指导教师交流、沟通较少,无法第一时间根据学生情况进行有效教学指导,学生教学能力无法得到提升,教育实践考核也不能客观全面评价,考核评语仅停留在“点”上,而不是“面”上。

2.3 体育教育专业课程评价体系建构

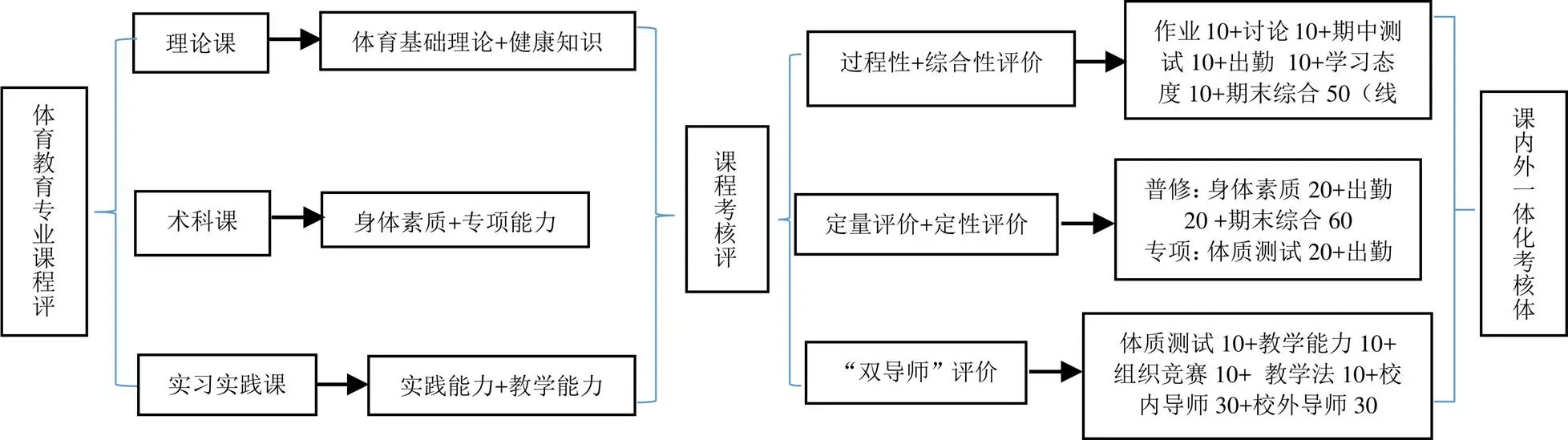

图1 体育教育专业课程评价体系

现场听取云南师范大学英语教育专业的二级认证反馈会,远程收看盐城师范学院体育教育专业二级认证反馈视频,汇总了两个专业方面的反馈意见,其中涉及课程评价内容及形式应细化的反馈内容较多,专家建议评价形式应贯穿于学生各项学习活动的全过程。此反馈对体育教育专业的课程体系建构有所启示,并根据专业认证要求构建了体育教育专业课程评价体系图(图1)。

2.3.1 将体质健康测试纳入术科专项课程考核评价

根据体育教育认证的要求,强调终身体育锻炼。针对学生入学后体质持续下降的问题,建议参考公共体育教学将体质测试纳入术科课程评价考核指标。因为体质测试的各个项目对学生身体素质有明确要求。[5]体质测试伴随学生四年,具有持续性。故对术科课和实习实践课程评价形式进行改革设置,将体质测试成绩纳入综合成绩比重。从大二的专项课开始计入成绩比重,持续到大四毕业。大一阶段因开设田径、体操普修课,身体素质得以保持,暂不纳入体质测试成绩。按照培养方案大四上学期安排教育实习,不开设专项课,故把体质测试成绩纳入实习实践课进行考核评价。这从思想上让学生对体质测试有一个正确的认识,并自觉坚持进行体育锻炼,逐渐养成终身体育锻炼习惯。

2.3.2 理论课程遵循“过程性”评价和“终结性”评价相结合的一体化考核

在理论课教学中,课程评价贯穿于整个教学过程,建议理论与实践相结合、评价过程与终结考核相结合。根据《云南师范大学关于实施课程学习过程性评价指导性意见(试行)》(云师大教〔2015〕14号)文件精神,通过过程性管理,加大学生平时成绩比重,将出勤、学习态度、作业、自评和他评以及身体素质、技战术、合作协调能力等考虑到评分中去。在教学操作中,充分利用网络平台线上交流互动及时记录了解学生学习情况,记录台账做实做细,真正做到“过程性”评价。通过反馈监测,及时调整教学计划和进度。使教学评价真正成为培养学生遵守纪律、充分调动学生参与体育锻炼的激励手段。同时,课程结束后,理论机考成绩、术科技能测试、实践导师考核作为期末“终结性”评价,这些评价结果还应与“过程性”评价相结合,做到整体考核。

2.3.3 建立实践教学课 “双导师制”评价考核体系

专业认证中对实践教学提出“双导师制度”,即校内与校外指导相结合。此制度的实行是实践教学质量的双重保障。首先,需建立校内与校外导师团队。校外指导教师聘请经验丰富的担任,校内的聘请术科教师担任。其次,根据学生特点,对其进行双导师分配,采取双向选择,校内指导教师尽量选择个人与专项相关的术科教师,便于沟通交流。校外指导教师可根据学生意愿自行选择,两者对其进行四年的全程指导。校内导师主要负责学生在校期间的学业指导、校内见习、模拟教学等工作,校外导师主要担任实践课程的教学指导及心理辅导工作。最后,实习评价上,双导师综合评定各占30%,体质测试占10%、教学能力占10%、组织竞赛占10%、教学法占10%。同时双导师还应参考实习单位指导教师及班主任对实习学生的教育实践评价意见,力求做到全面综合评价。

2.3.4 主干课实施“教”“考”分离,采取交叉或集体考核

当前,高校体育教育专业不论是术科课、理论课,还是实习实践课,其课程评价方式较单一,评价结果仍采用数字打分或文字五档制的形式来表述,且自教自考,考核评价存在较大的主观性,这种评价方式很难真正做到准确、客观、公正。建议主干课程期中、期末实施“教”“考”分离,采取交叉或集体考核的形式,不但提高教师的教学能力,还避免“水课”现象,丰富课程考试内容和形式,促进学生学习的热情和态度。根据体育项目特点探索多样的考试形式,如健美操、体育舞蹈等课程可采用说课视频录制考核、教学技能展示考核、课外表演与课内技评相结合等形式考核。为培养高质量的体育人才,体育教育专业带头人、课程负责人、教学管理者、教研室主任、教学院级督导等通过听课、查课、教学评价、教研室活动等多种方式探索有效的课程评价体系。

3 结论与建议

通过专业认证这个抓手,以全面提高综合素质和教学能力为目的,注重“学”和“教”的综合评定,建立新的课程评价体系。术科课建议将体质健康测试纳入评价指标;理论课程均衡“过程”和“终结”评价间的考核内涵;实践教学课建立“双导师制”评价考核体系;主干课程采取交叉考核,实施“教”“考”分离。通过评价体系的改革带动课堂教学的改革,以此提高学生的综合素质并达到专业认证要求。

[1]陈洁.师范生专业认证下我国体育教育专业的发展[J].科教导刊,2018.

[2]凌晨.专业认证:我国体育教育专业人才培养质量保障的新举措[J].武汉体育学院学报,2017.

[3]胡承志.高校体育教育专业术科课建立新考试评价体系的价值分析[J].通化师范学院学报,2017.

[4]李怡.专业认证背景下地方高校学前教育专业发展探索[J].文山学院学报,2019.

[5]巩庆波,刘英辉,于爱军.对构建高校体育“结构化”课程评价体系的思考[J].体育科学研究,2015.

Research on the Professional Curriculum Evaluation System of P. E. Education under the Background of Professional Certification

XU Xueqin, etal.

(Yunnan Normal University, Kunming 650500, Yunnan, China)

徐雪芹(1987—),硕士,助理研究员,研究方向:幼儿体育。

王植镯(1988—),硕士,讲师,研究方向:体育教育学