腹腔镜下胃楔形切除术对胃间质瘤患者预后及免疫功能的影响

2021-12-10赵晓许李林鹏

赵晓许 李林鹏 王 宇

(1 许昌市立医院小儿外科,河南省许昌市 461000;2 许昌市人民医院普外一科,河南省许昌市 461000;3 许昌市立医院普外科,河南省许昌市 461000)

胃间质瘤属于消化道肿瘤[1-2],多见于生活及饮食习惯异常的患者,其致病机制主要是c-kit生长因子受体基因活化突变引起。患者常出现消化道出血、呕血、黑便、腹痛等症状,严重者出现肿瘤转移症状。胃间质瘤具有潜在恶性倾向,因此需进行手术切除。传统胃楔形切除术通过开腹,把肿瘤及相应器官整体切除,可以不考虑细胞的增殖状态和对治疗的敏感程度。同时,肿瘤处于较早期阶段时未发生转移,且生长部位有充分暴露的空间和足够切除的范围,再加上开腹扩大视野,便于确定肿瘤位置,从而杀死肿瘤细胞。但是该手术在术后使用镇痛药会引起机体内分泌紊乱,使胃肠道功能恢复时间延长。腹腔镜下胃楔形切除术通过腹腔镜放大追踪腹腔内血管走行,可以避免对其造成伤害,并准确定位肿瘤,达到根除的效果。同时,腹腔镜下胃局部切除术治疗胃良性、恶性肿瘤具有创伤小、痛苦轻微、术后恢复快的优点,有良好的应用前景[3]。基于此,本文旨在探讨腹腔镜下胃楔形切除术治疗胃间质瘤患者的效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取许昌市立医院2017年6月至2020年6月收治的82例胃间质瘤患者,按照随机平行对照法分为两组。对照组41例,其中男20例、女21例;年龄50~65(53.16±2.16)岁;病程1~3(1.68±0.56)年;肿瘤直径(1.54±0.17)cm;肿瘤部位:胃底10例,胃体12例,胃窦13例,贲门6例。观察组41例,其中男19例、女22例;年龄51~64(53.51±2.24)岁;病程1~3(1.59±0.47)年;肿瘤直径(1.63±0.27)cm;肿瘤部位:胃底10例,胃体10例,胃窦15例,贲门6例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。纳入标准:(1)根据《中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2013年版)》[4]诊断为胃间质瘤。(2)经超声检查发现肿块胃腔面有黏膜下层覆盖;经胃镜检查发现胃底巨大黏膜下隆起,表面光滑;经CT检查发现肿块内部有液化及气体影。(3)肿瘤直径≤2 cm[5]。(4)患者及其家属签署知情同意书。排除标准:(1)已发生转移的患者。(2)存在其他肿瘤的患者。(3)严重肝、肾、心功能不全的患者。本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.2 方法 术前,两组患者经过超声、CT检查确定肿瘤的位置及大小。采取全麻,患者取仰卧位。若肿瘤位于胃体和胃窦前壁可直接切除;若位于前壁大弯,需先切断肝胃韧带再进行切除;若位于胃底需将胃脾、十二指肠等韧带分开进行切除。术后,两组患者均进行常规护理。监测两组患者生命体征,并给予胃减压和相应营养支持。

1.2.1 对照组 行开腹胃楔形切除术。在上腹正中部做一6 cm左右的切口,然后逐层切开皮肤及皮肤组织进入腹腔,对腹腔进行探查,明确肿瘤大小,确定无误后进行切除。切除后对腹腔进行检查,确定肿瘤清除完全后,取出操作器械,缝合切口。

1.2.2 观察组 行腹腔镜下胃楔形切除术。患者采取头低臀高、两腿分开仰卧位,术者站于患者两腿中间,助手位于患者左右两侧。在脐孔穿刺建立气腹(15 mmHg)后,置入10 mm trocar作为观察孔,左腋前线平脐上2 cm水平置入10 mm trocar作为主操作孔,对应右侧部位置入5 mm trocar和无损伤肠钳,右腋前线肋缘下2 cm置入5 mm trocar牵拉暴露肝脏,应用30°腹腔镜依次探查肝脏、胆囊、胃、十二指肠、脾脏、大小网膜、结直肠、盆腔等。根据探查的结果决定腹腔镜胃局部切除手术方法:(1)若肿瘤突出浆膜外且位于胃体、胃底的前壁、大弯侧、小弯侧,则选择腹腔镜胃楔形切除术。在确保充分的手术切缘前提下直接应用线型切割吻合器行局部胃楔形切除。(2)若肿瘤向黏膜面突出为主且位于贲门或胃后壁,则采用腹腔镜经胃腔肿瘤外翻切除术。即先用超声刀打开胃前壁,将肿瘤翻出胃腔外后,应用线型切割吻合器做黏膜下胃局部切除,然后腹腔镜下缝合胃前壁切口。肿瘤标本根据其大小通过扩大主操作孔切口在塑料袋保护下取出。因位于贲门、胃窦、幽门处间质瘤楔形切除后容易导致狭窄,故胃窦部肿瘤可以做远端胃切除,近贲门处肿瘤可以做近端胃部分切除。术中探查肿物困难时可联合超声内镜查找肿瘤。

1.3 观察指标 (1)围术期相关指标:观察并记录两组患者术中出血量、创面直径、收缩压。(2)预后指标:治疗前后抽取两组患者静脉血3 mL,采用博科BK-400全自动生化分析仪(鲁械注准20192220157)检测清蛋白、纤维蛋白原水平,并计算两组患者纤维蛋白原-清蛋白比值指数(fibrinogen-albumin ratio index,FARI),FARI=(纤维蛋白原 ∶清蛋白)×100%。采用上海纤检 SZC-D-101粗脂肪测定仪检测两组患者高密度脂蛋白胆固醇(high density lipoprotein cholesterol,HDL-C)水平。(3)免疫功能指标:使用酶联免疫吸附法检测患者的CD4+/CD8+、CD4+T细胞、CD3+T细胞水平。

1.4 统计学方法 采用SPSS 24.0统计学软件处理数据,计数资料采用例数和百分率[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,组间比较行t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 围术期相关指标 观察组患者术中出血量、创面直径较对照组小,收缩压较对照组低(均P<0.05)。见表1。

2.2 预后指标 治疗前,两组患者清蛋白、纤维蛋白原、HDL-C水平及FARI值比较,差异无统计学意义(均P>0.05);治疗后,两组患者清蛋白、HDL-C水平较治疗前显著升高,FARI值、纤维蛋白原水平较治疗前下降,且观察组上述指标变化幅度较对照组更显著,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表1 两组患者围术期相关指标比较 (x±s)

表2 两组患者预后指标比较 (x±s)

组别n纤维蛋白原(g/L)治疗前治疗后清蛋白(g/L)治疗前治疗后观察组416.25±1.853.24±1.27*41.76±4.3061.32±4.26*对照组416.24±1.594.85±1.61*41.79±3.2051.54±3.37*t值 0.0265.0270.03611.529P值 0.979<0.0010.972<0.001

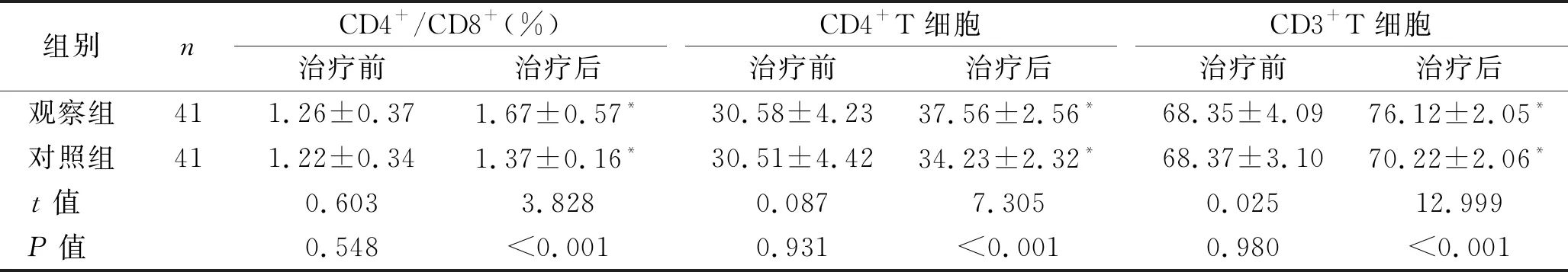

2.3 免疫功能指标 治疗前,两组CD4+/CD8+、CD3+T细胞、CD4+T细胞水平差异无统计学意义(均P>0.05);治疗后,两组CD4+/CD8+、CD3+T细胞、CD4+T细胞水平均较治疗前升高,且观察组上述指标水平高于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后免疫功能指标比较 (x±s)

3 讨 论

胃间质瘤是一种起源于消化道间质细胞的肿瘤。其主要由酪氨酸激酶突变,引起c-kit的自身磷酸化,导致下游传导系统异常,引起细胞增殖失控,促使肿瘤形成。该病的发病率较高,且好发于老年人[6-7]。发病时常表现为腹胀、消化道出血、胃肠道梗阻等症状,长期进展会加重病情,威胁生命。临床上常通过开腹胃楔形切除术切除病变组织。其通过开腹切除孤立性胃边缘病变,或进行胃部活检,能够防止癌细胞进一步扩散。同时,切除病变组织可缓解疾病产生的症状,使机体恢复健康[8]。但是,腹腔长时间暴露在空气中易引发一系列并发症。腹腔镜下胃楔形切除术通过在脐部做小型切口,置入腹腔镜观察胃部肿瘤位置,切除病灶,能够避免切口过大造成的预后问题。而且腹腔镜手术创口小,患者疼痛感轻,可以减少患者紧张情绪,防止创口出血,使创口恢复加快。此外,腹腔镜手术在进行胃部切除时,能够保证足够的切缘长度,避免造成瘤体破裂。

手术期间,患者生命体征处于波动状态,处理不当极易引起患者预后不良,严重者可影响患者生命安全。本研究结果显示,观察组术中出血量、创面直径较对照组小,收缩压较对照组低(均P<0.05)。这说明腹腔镜下胃楔形切除术出血少,创口小,能够改善手术后机体指征变化。开腹胃楔形切除术通过切除胃部肿瘤能够阻止病情进一步发展,可以加快术后恢复时间[9]。但是,传统开腹术仅通过扩大手术切口才可增大术野,且扩大范围有限。而腹腔镜下胃楔形切除术能够为患者提供清晰视野和不同方位视角,有助于手术操作,能够缩短手术时间,减少患者出血量,使患者血压、心率等生命体征保持在正常范围,从而改善预后[10]。

胃间质瘤可导致胃肠道功能紊乱,造成机体内蛋白质水平异常,影响患者预后。清蛋白是人体主要营养物质,其降低可导致肿瘤患者预后不良;纤维蛋白原能够使血液凝固;HDL-C能够判断血液状况,其降低易引起炎症反应;FARI值能够预测胃间质瘤危险程度,其升高说明肿瘤危害程度高[11]。本研究结果显示,治疗后观察组清蛋白、HDL-C水平较对照组高,FARI值、纤维蛋白原水平较对照组低(均P<0.05)。这说明腹腔镜下胃楔形切除术能够加速创口愈合,改善患者预后。开腹胃楔形切除术能够切除肿瘤组织,减少肿瘤细胞侵袭,改善患者症状,使胃肠道功能恢复正常,改善体内蛋白质水平[12]。但是,开腹切除术的创口愈合速度较慢,易引起炎症反应,延长患者的恢复时间。腹腔镜下胃楔形切除术通过腔镜可扩大视野,使主刀医师能够清晰辨别筋膜、神经及脉管等组织结构,避免了手术的伤害,并将腹腔污染处理得更干净,从而减少腹腔炎症产生,使机体蛋白质等指标趋于稳定,有助于患者预后[13]。

胃间质瘤属于恶性肿瘤,其发生、发展可作用于免疫机制,抑制或激活免疫功能。临床通过监测患者CD4+/CD8+、CD3+T细胞、CD4+T细胞水平评估免疫功能,其中CD4+/CD8+是评估患者免疫状态的指标;CD3+T细胞是指成熟T淋巴细胞,表示人体细胞免疫功能状态;CD4+T细胞是辅助性T细胞,是调控免疫反应最重要的枢纽细胞。本研究结果显示,治疗后观察组CD4+/CD8+、CD3+T细胞、CD4+T细胞水平较对照组高(均P<0.05)。这说明腹腔镜下胃楔形切除术对免疫功能影响较小。开腹切除肿瘤可以避免术中对肿瘤造成挤压而引发肿瘤细胞扩散。但是,开腹切除肿瘤术后使用镇痛药量较大,会影响机体内分泌及激素水平,对免疫功能有一定影响。腹腔镜下胃楔形切除术属于微创手术,创口小,能够减轻术后患者疼痛,多数患者并不需要镇痛药。同时,创口小利于患者恢复,能够缩短胃肠道功能恢复时间,便于患者早日进食,补充机体蛋白质及营养物质,从而增强患者免疫力,促进创口恢复,有利于患者预后。

综上所述,腹腔镜下胃楔形切除术治疗胃间质瘤患者效果显著,其创口小、出血量少,患者痛苦少、肠道功能恢复快,能够缩短患者禁食时间,增强机体免疫力,利于患者预后。