统编教材高中语文必修上册第三单元写作导引

2021-12-08应健

应健

第一部分 微型写作学习任务——设计古诗词朗诵脚本

[一 写作任务阐释]

(一)文体解说

古诗词是指用文言文和传统格律创作的诗词,除了古体诗和近体诗,还包括各种古代韵文,如赋、词、曲等。古诗词是中国人的精神与心灵史,是中华文化博大精深的体现。每当朗读着这些优美的古诗词,我们仿佛穿越了时空,体会着诗人的思绪,悠远、绵长。

脚本是指表演戏剧、曲艺,摄制电影等所依据的本子,里面记载台词、故事情节等。古诗词朗诵脚本则是指从感情基调,朗读的语速、语调、语气、节奏等方面对古诗词进行朗读设计的本子。

朗诵要具有很强的艺术感染力,就必须动真情、有深情。设计古诗词朗诵脚本,要准确把握诗人的情感,确定合适的重音、停顿,选择恰如其分的语气,声音要有起伏,要有抑扬顿挫。如:表达号召、鼓励、反问、申诉等情绪时宜用升调;表达果敢、坚决、自信、赞扬等情绪宜用降调;表达伤感、冷漠、严肃等情绪宜用平直调;表达惊讶、怀疑、讽刺等复杂的情绪宜用曲折调。同时,要注意语速的快慢,譬如:表达悲伤、失望、冷漠、严肃时,应该语速略慢;表达高兴、激动、愤怒、害怕时,应该语速略快。只有沉浸其中,才能读出古诗词美好的意境以及深厚的韵味。

(二)写作要求

在设计古诗词朗诵脚本时,要明确诗歌的主题,把握其中蕴含的情感,确定诗歌的基调,以此确立朗诵时的语速、停顿以及重轻音等。

古诗词朗诵脚本的设计,要合乎诗歌的规律,注重诗歌的节奏。诗歌的节奏体现在节拍的划分上,汉字以一个字为一个音节。一句诗中的几个音节并不是孤立的,一般是两两组合形成停顿。

四言一般是两顿,音节为二二。如《采薇》:昔我/往矣,杨柳/依依。今我/来思,雨雪/霏霏。

五言一般是三顿,音节为二一二或二二一。如李白的《静夜思》:床前/明月/光,疑是/地上/霜。 举头/望/明月,低头/思/故乡。

七言一般是四顿,音节为二二二一或二二一二。如杜甫的《蜀相》:三顾/频烦/天下/计,两朝/开济/老臣/心。出师/未捷/身/先死,长使/英雄/泪/满襟。

诗歌的基调是指诗歌的高低长短,配合成组的音,根据诗歌情感而确定,通常贯穿诗歌的全过程。一般说来,表达爱恋之情时气徐声柔,憎恶之情时气足声硬,悲伤之情时气沉声缓,喜悦之情时气满声高,恐惧之情时气提声凝,急切之情时气短声促,冷漠之情时气少声平,愤怒之情时气粗声重,疑虑之情时气细声颤。如李清照《声声慢》的情感基调就是感伤,全词一字一泪,表达诗人经历了国破家亡之后悲凉愁苦的心绪,风格深沉凝重、哀婉凄苦,朗读时要缓慢低沉,读出深沉忧郁的情感。

设计古诗词朗诵脚本,还要把握语调的轻重。其中重音又分为逻辑重音和语法重音,逻辑重音是诗词中随情感的需要而应突出强调的詞语,语法重音是句中的谓语或表性状、程度的状语。总之,设计脚本,要把握细节变化,喜怒哀乐之情程度不同,声音的表现自然不同。如《声声慢》中“这/次第,怎一个/愁字/了得”一句:读“这次第”时稍作停顿,表达无奈之情;“怎一个”道出万般悲绪,读时语速加快,语调上扬;“愁”字则要重读强调,稍作停顿;“了得”二字,语速放慢,轻声读出,有如泣如诉之感。

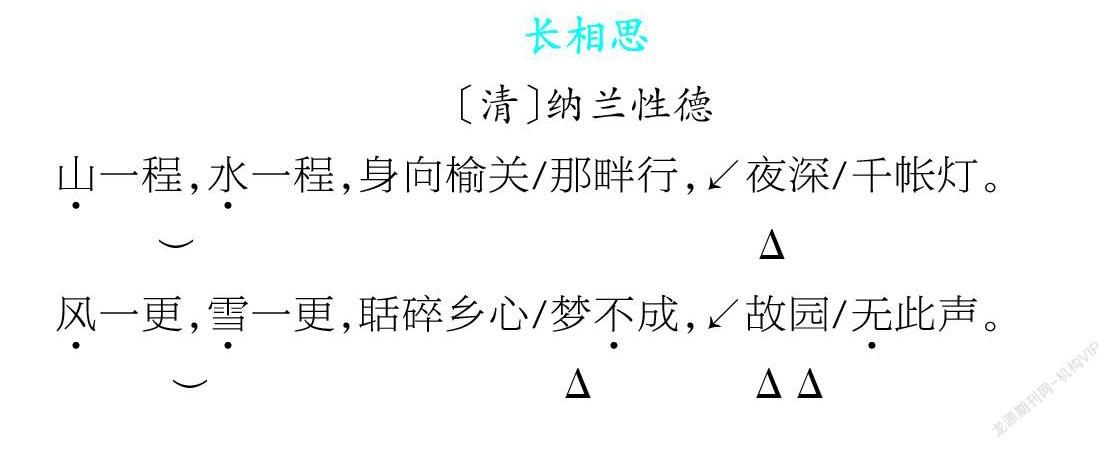

设计古诗词朗诵脚本,要明确朗诵符号的含义,具体如下:

[二 写作任务]

(一)任务呈现

每位同学选择喜欢的诗词设计成朗诵脚本,并在四人小组里朗诵,再推荐一位同学在班级朗诵会上朗诵。

设计脚本,要把握诗歌思想内容,确定情感基调,确立语速、停顿以及轻读、重读及音长、音短。朗诵前,要反复揣摩诗歌的情感基调,控制好节奏。

(二)学生例文

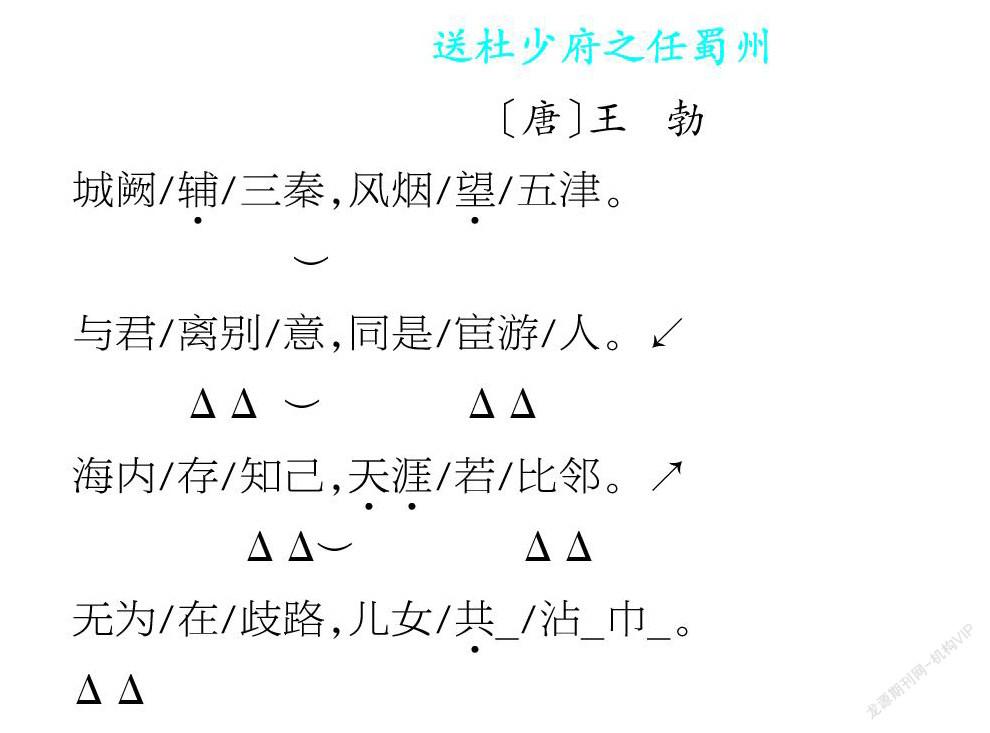

送杜少府之任蜀州

(三)例文点评

此诗是送别诗的名作,慰勉人们勿在离别之时伤感,表现出诗人高远的志向、豁达的情趣和旷达的胸怀。整体风格明快爽朗,语言清新高远。这是一首五言律诗,除了颔联的节拍是二二一,其他三联的节拍皆是二一二。首联描画出送别地与友人出发地的景物,境界开阔,应用平缓语调,语速稍慢。“与君离别意,同是宦游人”,此联以实转虚,充满离愁别绪,“离别”“宦游”应为重音,语气低沉,宜用降调。第三联“海内存知己,天涯若比邻”,情感从伤感转为豪迈,朗诵时应语速渐快,语调逐渐上扬,声音转为轻快高亮。尾联是诗人临别时对朋友的叮咛,也是真情吐露,一反离愁别绪的常调,应延续明快的语气,“无为”要重音强调,读出诗人旷达之情,最后“共沾巾”三字语速渐缓,令人荡气回肠。

设计诗歌朗诵脚本,只有正确处理好停顿,才能节奏鲜明、富有韵律美。它需要同学掌握朗诵技巧,将情感投入其中,反复吟咏,方能渐入佳境。

第二部分 大作文写作——学写文学短评

[一 任务解说]

文学短评是一种精短的,以作家、作品、文学创作等作为评论对象的理论文体。

文学短评不是读后感,它属于评论体。文学短评的写作要以文艺理论为指导,紧扣作品,侧重于客观评价作品思想艺术的优劣高下。

写文学短评前先要仔细阅读文学作品,运用所学知识和方法分析、理解作品,发现作品的美。正如美国作家纳博科夫所说:“一个优秀的读者,一个成熟的读者,一个思路活泼、追求新意的读者,只能是一个‘反复读者。”

写文学短评前要先选定评论角度,确定中心论点,这是最能检验鉴赏能力和思想深度的。例如,评论沈从文先生的《边城》,仅是选择意象的角度,分析“水”意象的含义,这还停留在表层。如果能进行梳理研究,找到“水”意象与人物命运的关联,与女性形象的关联,那么研究就开始走向深刻了。在此基础上,才有可能提炼出有价值的中心论点,把一般读者不容易发现的艺术价值和作家的匠心揭示出来。所以确定中心论点应“舍易见之粗,取难论之精”。

[二 写作点拨]

文学短评的评论角度要新颖。美国评论家马尔科姆·考利说:“文学评论,是开着许多窗口的一幢房子。”写作角度可以围绕主题、结构、情节、形象、语言、艺术手法等,可以评析作品最能触动心灵的地方,也可以评析作品最有争议的地方。如朱自清的《荷塘月色》,可以从“精于构思、巧妙布局”的结构角度评析,可以从“典雅清丽、新颖自然”的语言角度评析,也可以从“复杂矛盾、委婉含蓄”的情感角度评析。如李商隐的《锦瑟》,既可评析其朦胧凄迷的意境美,亦可就其晦涩的主题阐述解读。

当然,确定评论角度时还需注意文学作品的体裁,体裁不同,评论的角度也应有所不同。抒情文学的评论,角度应偏重意象、意境、情感抒发等方面,如评李清照的《声声慢》,可以从意象的角度分析其对情感表达的作用,或者从音韵、节奏角度分析其对表情达意的作用。叙事文学的评论,则更应关注人物的塑造、矛盾冲突等方面,如评价鲁迅的小说《祝福》,可以选取祥林嫂形象塑造的角度,既可以总体评价——作者是如何塑造祥林嫂这个典型人物的,也可以从局部来评价——作者如何刻画祥林嫂的眼睛。

文学评论的选题要做到切口小,含义丰。如《〈春江花月夜〉中的时间意识》(詹冬华)一文,作者以时间意识为切入点,具体分析了张若虚通过“江”“月”“花”“镜”“春”等体现时间的意象,将深沉庄严的宇宙之思化为轻柔的“诗之时间”,同时还剖析了诗歌如何从宇宙时间转到生命时间,将宇宙之问和爱情之思这两个永恒主题连缀在一起。

文学短评要观点鲜明,结构层次清晰,叙议结合、以议为主。“叙”是指围绕评论中心概述、简介、引用作品内容;“议”是指分析和评价。“叙”与“议”的关系,实际上就是论据与论点、材料与观点的关系,“叙”是为“议”服务的,所以文学短评应做到“精叙详议”。

[三 例文展示]

【例文一】

引经据典,尽显深情

——《鹧鸪天·送廓之秋试》之用典评析

胡雪婷

辛弃疾执笔挥墨,借典传情,谱写一词深情。

以典入景,開篇不凡。《春雪诗》有云“逢袍只苎麻”,辛弃疾则叹“白苎新袍入嫩凉”。且看“嫩凉”二字,既点出季节转凉,又暗示了秋闱的来临;用“新袍”含蓄地表露考生对考试的重视。引用典故,加以巧思,不落俗套。再看欧阳修的“下笔春蚕食叶声”,也被诗人化作考生在考场上的恣意挥毫。耳旁仿佛传来毛笔落在纸上的细微声响,眼前似乎浮现数百考生奋笔疾书的模样。

再用典故,匠心独运。世人皆知“鲤鱼跃龙门”,辛弃疾也以此寄托期盼。又后缀以“桃花浪”,露出已然“知晓”弟子能参与下次春闱的自豪模样。不过呢,仅有跃龙门似乎不够,那“蟾宫折桂”呢?那殷殷期盼,拳拳之情,跃然纸上。

据典古今,画龙点睛。“北海”的“鹏”、“朝阳”的“凤”历来寄寓着美好的祝愿。从《诗经》中的“凤凰鸣矣,于彼高冈。梧桐生矣,彼于朝阳”,到《逍遥游》的“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里”,再到李白的“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”,皆可见一二。古人相信鲲鹏非北海不就、凤凰非梧桐不栖,辛弃疾亦相信弟子前途似锦。“鹏北海,凤朝阳”后,他认为弟子仍应胸有丘壑万千,未来报效国家,携上“书剑”,看前路“茫茫”。

引典结尾,令人回味。辛弃疾认定明年的弟子当“平步青云”,笑看举子一如自己从前的少年模样。

此词用典颇多,若是稍有不当,难免有掉书袋之嫌,但辛弃疾却皆能于适当处着墨,着实不凡。正如《论语》的“绘事后素”,辛词以典故为白底,绘出绝作。其文学积累之渊博、文笔功力之深厚,着实令人叹服。

【点评】 这篇文学短评以小见大,较好地处理了文学短评中“点”“面”的关系。《鹧鸪天·送廓之秋试》具有很高的艺术价值,其中用典之巧妙最为人称道。文章着重选取了用典的评析,足以体现作者选取角度的精心独到。文章采用文学评论常用的“总—分—总”的基本结构模式:第一段是文学总纲,二至五段开头句子是分条论述,第六段则是小结。文章对辛词运用的典故一一剖析,从典故的出处入手,指出作者化用的技巧以及表达的情感,“叙”“议”有机结合。全篇语言表达准确、简洁,有一定的文采。

【例文二】

最是那一轮明月

——《春江花月夜》中“月”的意象评析

张 聪

月作为诗文中常见的意象,用来寄寓思乡离情、怀古哲思。在诗人张若虚的笔下,对月的描写层次丰富,出神入化,把读者引入一个宁静迷人的世界。

诗中对月的描写主要运用动静相生、虚实结合的手法,加之将写景、抒情、说理熔为一炉,使全诗浑然天成。

动静相生,景致全出。诗人描写江上之月,不局限于刻画孤月悬空、清辉满地的静态场景,而是从“海上明月共潮生”写至“落月摇情满江树”,将月生、月照、月轮、月徘徊、月华、月斜、月落这一段月升月落的动态呈现出来。同时,辅以月下之景,“月照花林皆似霰”,清丽典雅更显月光皎洁。灵动的月使画面具活泼之感,静谧的月又添加了沉静柔和的力量,两者有机结合,让读者仿佛置身于江畔,和诗人一同欣赏这轮缓缓升起的明月。

虚实结合,韵味悠长。首句“春江潮水连海平”便运用了虚写,“连海平”是作者对浩浩荡荡的江水入海的想象,使开篇气势雄浑。“昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家”,春光将尽,诗人却无法归家,梦境与现实融合,一个苦闷抑郁的游子形象跃然纸上。虚实相映的描写有着动人心弦的艺术魅力。

情理交融,意蕴深远。“江畔何人初见月?江月何年初照人?”极力铺陈描写江月之景后,诗人连用两个问句,展开了对生命起源和宇宙的思考。“人生代代无穷已,江月年年望相似”,是诗人探寻内心世界后所给出的答案。相比永恒的宇宙,人类个体的生命是短暂的,在时光的长河里昙花一现,但在世代延续的生命里,人类似乎也能获得永生。思及此,诗人豁然开朗,得到了精神上的超脱。

概言之,《春江花月夜》中的月是一轮清丽明亮的月,是一轮倾注了诗人内心万千思绪的月,更是一轮承载着千百年来人类美好情感的月。

【点评】 这篇文学短评围绕《春江花月夜》中“月”的意象评说,切口小,含义丰。文章从描写“月”的动静相生、虚实结合这两种主要手法入手,引用诗句展开阐述。既有描写手法的评论,也有诗人情感的剖析。接着围绕“月”的意象对诗歌的抒情特色进行解读,就其融写景、抒情与议论于一体的手法予以点评,引出对诗歌蕴含的哲学思考的深层分析。文章观点鲜明,叙议结合,条理清晰。

[四 拓展活动]

选择你喜欢的一首古诗词,就感触最深的一个方面,写一则800字左右的文学短评。