“三微融合”提升幼儿园精准教研实效

2021-12-05石蕾

石蕾

随着学前教育改革不断深入,新的信息方式、教学方式、评价方式给教师带来了新的挑战。如何让教师更好地理解教育改革的意图,更有效地将科学的教育理念付诸实践,成为幼儿园改革走向纵深的一个难点。其中,幼儿园教研活动扮演着非常重要的角色,有效的教研活动是教育改革理念落地的关键,也是助推教师专业成长的有力抓手。

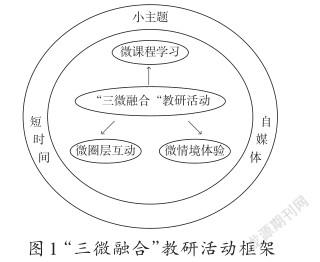

“三微融合”教研是以新媒体为技术支持,以小主题、短时间、自媒体为其“微性”表征,通过“微学习、微互动、微体验”进行的教研活动。该教研模式有利于提升幼儿园教研活动的针对性、有效性和创造性,实现从经验导向的传统教研到问题导向的精准教研的转变。

一、“三微融合”教研活动的“微性”表征

从当前幼儿园教研活动开展的实际来看,仍存在碎片化、无序化的问题,幼儿教师仍有“理念好”但“落地难”的困境。“三微融合”的教研活动是微时代学习方式变革的产物,是教师们在互动、对话、交流、合作、共享中形成的紧密的学习共同体。小主题、短时间和自媒体是幼儿园“三微融合”教研活动的“微性”表征。

(一)小主题:教研共同体的“一站式”愿景

“三微融合”教研活动之“微”在于主题之微。幼儿有其自身的学习特点和发展规律,幼儿的学习不是来自书面的文本符号系统,而是在生活和游戏中源于直接经验,在经验中开展,最后又提升经验的过程。因此,幼儿园的活动要遵循幼儿的身心发展规律和学习特点,幼儿园教研活动不同于中小学,不能只关注集体教学活动,尤其要关注幼儿园的保教过程,关注幼儿的一日生活。主题之微主要表现在两个方面:一是直面幼儿园教学中的真问题。教研活动选择并讨论的问题,必定来源于实践,指向帮助教师解决教育教学过程中遇到的实际问题和困惑,拒绝“虚、大、空”,注重问题的实用性和真实性;二是从幼儿的微生活切入。教研活动要注意选择保育教育中具体、微观的问题,只要是来源于幼儿的生活,有助于幼儿有益经验发展的问题,都可以是有价值的教研活动切入点。例如,幼儿的进餐问题、喝水問题、情绪表达、游戏时材料选择的差异性、离园等待的活动安排等。教研活动的“微化”既要言简意赅、真实可靠地反映出教研共同体的现实困顿,又能清晰直观呈现教研共同体对问题探究的现实创新。

(二)短时间:教研共同体的“快捷式”体验

“三微融合”教研活动之“微”在于时间之微。教研活动时间短小精悍,而非“快而不实”。“三微融合”要求教师快速形成教研共同体,每一次教研活动直切主题,精准教研。冗长拖沓的教研活动会导致教研质量急剧下降,占用教师时间却达不到教研的目的,教师得不到专业成长,参与积极性下降,从而形成恶性循环。短时间的教研核心理念在于教师带着主题或问题参加教研活动,引发深层次的思考,强调较短时间内达成教研目的,这与人的有效注意时间保持一致。首先,对于共性问题,及时研讨。共性问题就是在教研活动前通过归纳总结教师的原始问题素材,筛选出大家迫切想要解决的问题,进行有针对性的研讨。其次,对于个性问题,个性化交流互动。个性问题是教师个人在教育教学过程中碰到的不具备普遍性的个案,可以是成功的案例,可以是失败的事件,也可以是灵机一动的感悟。最后,对于热点问题,沙龙式讨论。热点问题是当前学前教育领域出现频率较高的问题,或者幼儿园近期较为引人注目的问题。不管是共性问题、个性问题还是热点问题,教研共同体都要提前准备,带着自己的思考和策略进行有目的的研修,以点带面短时间内解决问题,使教师快速体验教研成就感。

(三)自媒体:教研共同体的“网约式”组合

“三微融合”教研活动之“微”在于媒体之微。随着现代信息技术的发展,涌现出以微型、移动学习为传播媒介的新型媒体。一方面,教师可以通过媒体搜集大量的教研资源。各大微信公众号、中国大学MOOC、哔哩哔哩网站、学习强国、网易公开课、钉钉等,涵盖幼儿园各个领域游戏化的课程资源、联系生活的游戏资源、亲子互动资源、过程性的评价资源等。而资源的类型也呈现了文字、图片、音频、视频等多样态。同时,教师可以利用网盘、幼儿园网站进行分门别类的归存,建立开放、交互、动态的线上教研平台,随时对这些资源进行整合、共享、再利用。另一方面,教师可以在微博、微信等平台上随时随地创建、发布教研资源。例如,2020年疫情初期,各幼儿园都开展“抗疫云教研”,教师们摸着石头过河,化身“主播”,利用腾讯会议、QQ等平台,以园务为主要策划者,教研组长为主要组织者,用直播的方式开展了“引领式教研”,教师们化被动为主动,化挑战为机遇,隔屏相聚,集思广益。这些社会化自媒体组建了移动泛在的教研交流空间,可实现教师线上线下教研的“网约式”组合。

二、“三微融合”教研活动的路径探寻

“三微融合”教研活动将新媒体技术与幼儿园教研深度融合,通过“微学习、微互动、微体验”激发教师参与教研的价值感和存在感,进行新型的教研路径探寻(如图1所示)。

(一)微学习:微课程学习拓展教研活动时空限制

学习方式的创新倒逼着教师教研方式的革新。微学习(Microlearning)的概念是奥地利学者林德纳(Lindner)在2004年最早提出。幼儿园课程有其独特性,不同于中小学有国家课程规定,国家层面要求各个幼儿园在《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件的指引下,因地制宜地开展课程建设。因此,幼儿园的教研活动不能违背幼儿园课程动态性、过程性、游戏性和情境性的诉求。这里的微课程学习不仅是指林德纳所说的5分钟左右的线上微性课程,也包括随机生成的、从幼儿兴趣需要出发的班本化呼应式课程。

以“绘本资源助力幼小衔接”为例。首次研讨,精准定位:搜集幼儿对于小学的困惑和好奇,教师基于幼儿的问题,分析幼儿的需求,总结绘本的类别。二次研讨,解读幼儿:教师根据每班幼儿的需求,筛选绘本,并以微信、微视频等微学习平台展现。三次研讨,聚焦绘本:挖掘绘本中涵盖幼儿需要的适应小学生活的各个方面的资源,如学习品质、生活习惯、社会性和情感等方面,把教研活动推向高潮。

微学习并不只在于时间的精短,更在于学习的泛在性、连通性和独特性。“三微融合”教研活动的微学习通过移动学习工具,如智能手机、平板电脑等呈现班本化微课程活动,每一次教研都带着目的,承上启下,次次精准有效,使教师在教研活动时能随时随地获取知识和信息,教研内容和场所都可以十分灵活,充分利用碎片时间,拓展了教研活动的时空限制,提高了教研效率。

(二)微互动:微圈层扁平化互动提升教研主动性

“三微融合”教研活动中的微互动一方面体现在教师可以通过微博、微信、QQ以及网络直播等发布教研内容;另一方面,“互联网+教育”能够使教师更加便捷地向各个公共平台的教师、专家学习,突破地域和时空限制,彰显了优质资源的最大化运用。因此,教师之间的交流互动更为便捷、开放,教研交互结构关系也呈现去中介化、趋于扁平化。

以“区域游戏中材料的投放原则”为例。教研前,教师先利用微学习向平台上的教师、专家们了解区域游戏中材料投放的相关理论,用个性化的方式呈现班级的区域材料投放情况,并上传至网盘或者指定的交互平台中。教研中,教师可以通过网盘或者指定平台查看或展示各个班级现有的区域材料投放的照片、视频等可视化素材,给人以“实时互动”的场景和效果,让教研互动“活”起来。教研后,教师要根据教研的互动归纳总结,进行实践性的调整,并将调整后的区域材料投放上传网盘或指定平台,即时检测教研效果。

可见,“三微融合”教研活动的微互动打破了传统教研活动中教师之间单向度的教研关系,即教研组长一言堂,其他教师敷衍应付的困境,建立了新型的主体间性交往互动模式。教师在教研前、教研中、教研后均积极主动互动,使教研过程更具针对性、真实性和有效性。

(三)微体验:创设微情境体验强化教研认同感

当前幼儿园教师群体呈现偏年轻化现象,众多90后,甚至00后,他们偏重感性化、娱乐化的认知方式,在认知过程中更注重自身感受和体验。“三微融合”教研活动注重各个教研共同体的情感认同,没有体验就没有内化,没有内化就没有认同。因此,在教研活动中通过调动教师的微情境体验,从而实现“情境——体验——内化——认同”,增强教研活动的时效性。

以“疫情期间宅家游戏大礼包”为例。教研活动中有的教师把宅家游戏拍成微视频,进行可视化呈现;有的教师自己出演游戏中的微角色,把宅家如何进行亲子游戏演绎得惟妙惟肖。教师们紧扣教研内容、立意新颖,表达形式多样,通过微角色、微漫画、微视频等创设微体验,把自己的想法具体化,把教研内容趣味化。

教研活动中的微情境体验引导教师既要关注结果性体验,更要注重过程性体验,对教研活动中的问题进行整体性、情境性、动态性的研究,由点到面、由此及彼,强化了教师的教研认同感。

三、“三微融合”教研活动的应然反思

在教育教学革新的过程中,在线上、线下激流碰撞的时空相遇中,幼儿园“三微融合”教研活动的价值已然提前昭示,可以概括为“三个回归”:

其一,回归“人”。处在后疫情时代的背景下,我们越来越强烈地意识到,世界正处在“百年未有之大变局”,人类本是命运共同体,我们不得不重新回归到人的本体中去思考新的教研模式。幼儿园“三微融合”教研活动的首要价值在于“人”的回归,回到人与自然、人与世界、人与社会的关系,关注教师作为“专业人”的存在,关注教师的教研体验感以及学习共同体的美好愿景。

其二,回归“规律”。每个时期的教育都有其时代的烙印,“三微融合”是时代的产物,是信息技术发展的产物,也是社会发展规律之下的产物。教师需要根据社会发展规律、儿童身心发展规律、教师的劳动规律、幼儿园的管理规律等,因地制宜、动态化、多样化地去开展教研活动。规律的回归,成了判断“三微融合”教研是否可行的重要依据。

其三,回归“生活”。这是一个“云”时代,“云”呈现着一种极强的跨界、混融的社群学习生活生态。幼儿园的课程要源于生活、贴近幼儿经验,“三微融合”教研的价值也在于生活的回归:在幼儿的生活中寻找教研资源,挖掘生活中的教育教学价值,寻找贴近教研主体生活的教研形式,回归到生活中去打造新的教研文化。如线上教研中共享资源的移动学习,很多教师认为非常的高效和便捷,甚至可以邊做家务边学习,可以随时随地反复教研,充分发挥了教师的主体性和积极性,突破了时间和空间的局限。

“三微融合”教研是“互联网+教育”微时代下的产物,它改变了传统的教研模式,为幼儿园教研方式变革提供了新的思路和灵感。同时,“三微融合”教研也是一把双刃剑,如果能从教研实际出发,高效地解决教育教学实践中的真问题,它能够提高幼儿园教研活动的适切性和有效性,反之将成为一种负担。

首先,“三微融合”教研活动既要考虑幼儿园年轻教师的认知特点,发挥信息化、新媒体在教研中的作用,也要考虑年长教师接受新事物的局限,要注意调动不同年龄段教师的教研积极性。其次,“三微融合”教研活动的“微性”表征为小主题、短时间、自媒体。这虽然契合了大部分幼儿教师教研时间零散性的特点,能够提高教研活动的针对性和实效性,但是也要充分关注教研活动的连续性和层次性,在保证每一次教研活动短、精、实的同时,注意每次教研活动的连贯、深入和统整。最后,“三微融合”的教研活动要注意线上和线下的融合,不能片面追求线上新媒体的教研形式,还是要从教研实际问题出发,实现线上和线下的协调,达成教研深度和广度的一致。

随着学前教育改革向纵深发展,幼儿教师作为课程领导者应主动站在教育改革的前列,顺应新时代和信息方式的变化,从幼儿的身心发展规律和学习特点出发,结合自身实际寻找幼儿园教研实践的突破口和切入点,助推专业的成长。