生活适应 助力衔接 赋能未来

2021-12-05万黎

万黎

幼小衔接教育是幼儿园教育的重要组成部分,是每所幼儿园的一项常态化工作。2020年7月出台的《上海市幼儿园幼小衔接活动指导意见》(修订稿)(以下简称《指导意见》)明确指出:引导幼儿园有目的、有计划地开展入学适应性教育,实现从幼儿园到小学的平稳过渡。聚焦幼儿的生活适应性问题,笔者带领团队开展了基于调研的实证研究,从区域层面来实践和落实《指导意见》。

一、为什么——生活适应性教育的价值

说到生活,幼儿园教师都非常自豪,不要说大班的孩子,就是中班甚至是小班下学期的孩子,基本都能料理自己在幼儿园的生活。在教师眼里那么能干的孩子,进入小学后还会有生活适应问题吗?带着这个疑惑,我们对一年级教师进行了调研,调研的结果与我们的想法大相径庭。

对宝山区30所小学,共129位一年级教师进行问卷和访谈,调查结果显示:我们认为孩子们都会的事情,孩子们并没有都会,具体情况如下。

独立生活方面:课后上厕所、喝水、饭前便后自己洗手,这些看似在幼儿园里每个幼儿都会的事情,在小学一年级时能独立完成的幼儿占比不足45%;同时,在各小学的一年级新生中都有发生过尿湿裤子的情况。

自我管理方面:我们对准时上学、按时完成作业、保管好自己的学习用品、不打闹不喧哗等情况进行调研,结果显示能准时上学、不迟到的幼儿人数最多,但是也仅为总调查人数的38.76%;能按时完成作业的幼儿占比22.48%;仅有17.25%的幼儿能保管好自己的物品;在教室里能做到不打闹不喧哗的幼儿占比最低,仅为12.4%。

主动交往方面:能主动与老师、同伴打招呼的幼儿最多,但是也仅为总调查人数的36.43%;能主动关心同伴的幼儿占比17.83%;遇到问题能主动求助的幼儿占比26.36%;遇到问题能自己解决的幼儿占比最低,仅为总调查人数的6.98%。

愉悦情绪方面:有44.96%的幼儿喜欢学校生活;25.58%的幼儿遇到高兴或有趣的事愿意与大家分享;遇到挫折时能做到不乱发脾气的幼儿占比11.63%;情绪低落时能自己调节的幼儿仅占7.75%。

从数据中我们不难发现,能自理(生活环节)不等于能适应(小学生活),能适应幼儿园生活不等于能平稳衔接小学生活。因此,开展生活适应性教育对于看似能干的幼儿园孩子来说,并非可有可无,而是举足轻重,其价值体现在:

(一)适应改变,从容应对

笔者曾调研过幼儿园大班教师,他们的回答是:大班的孩子基本没有发生过尿湿裤子的现象。然而,为什么到了小学之后,这种现象又会卷土重来?我们对此进行了分析,从幼儿园到小学,幼儿的生活主要出现了三个改变:一是生活环境发生改变,场所从教室内转变为教室外(幼儿园盥洗室在教室内,小学盥洗室在教室外);二是生活作息发生改变,从随时切换到生活转变为规定的、短暂的时间段;三是生活管理方式发生改变,从事无巨细、语言指令转变为学习为主、铃声指引。因此,从幼儿园到小学,虽只是一个学段的前行,但因为它们的性质、任务的不同(幼儿园任务是教养并重,小学任务是学习为主),这两个学段之间的衔接是台阶式的、跨越式的。有的孩子能顺利攀登,也有孩子因为生活适应性能力较弱而无法应对。生活适应性教育如同在这个台阶上铺设了一块“坡道”,安装了一个“扶手”,帮助孩子应对种种改变,从容向上前行。

(二)适应学习,基础保障

研究表明,生活适应性与幼儿在幼小衔接中的学习适应是密切相关的,生活适应中出现的不良问题会直接影响孩子的学习状态,由此造成他们学习积极性差、注意力不集中的情况[1]。生活适应性教育不仅能让幼儿在生活上更好地适应小学阶段新的作息安排、行为规范、群体接触,更是孩子平稳进入学习状态的基础和保障。同时,生活适应性教育能影响和促进幼儿适应新的学习方式、学习过程,帮助幼儿在生理、心理上更为顺利地度过人生道路上的第一个学习转折点。

(三)适应未来,持续发展

幼小衔接工作要把握儿童发展和教育的阶段性与连续性的辩证统一,关注连续性问题[2]。生活适应性是指个体在环境发生变化时,主动调整自身的身心状态,顺应环境改变的生活能力。儿童的成长过程将会经历无数的改变,拥有了生活适应性能力,带给他们的不仅是平稳度过两个教育阶段,更是让儿童能从容地应对个体生活和集体生活的变化,这是触及儿童终身发展的。因此,生活适应性教育的价值是指向未来的,能对儿童后续的学习和可持续发展带来深远的教育意义。

二、是什么——生活适应性教育的内容

生活适应性内容来源于哪里?与当前上海市幼儿园一日活动中四大板块课程之一的生活活动内容之间有怎样的关系?我们将生活适应性内容与生活活动内容进行比较、分析和重新架构,生成了基于幼儿发展需要的生活适应性教育内容。

(一)基于衔接需要的内容体系架构

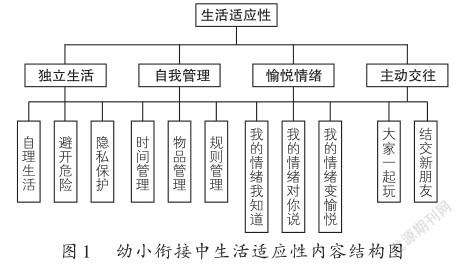

我們依据《指导意见》中幼小衔接阶段的幼儿发展目标,整合《3-6岁儿童学习与发展指南》中健康与社会领域的相关内容、《生活活动》(3-6岁)教师参考用书,参考《小学一年级准备期生活行规》和小学一年级教师的访谈信息,对当前幼小衔接中出现的问题进行分析,从独立生活、自我管理、愉悦情绪、主动交往四个主题架构了生活适应性内容(如图1所示)。

我们还对每个主题的具体内容和实施进行了梳理和再架构(如图2所示)。以独立生活为例,我们基于对主题内容的界定,提出相应的期望目标,通过大主题下的一个个小主题来落实期望目标。同时,我们也从实践层面上具体给出了认知、情感、能力三方面的核心经验、实施建议以及推进幼儿核心经验的各类渗透性活动和适应性特色活动的示例。

(二)基于融合需要的内容关系梳理

生活适应性内容与当前的生活课程内容之间的关系是怎样的?我们认为,适应性教育是基于原有的生活课程研究基础上的再次深入思考,是对幼儿生活品质的深层次推进。我们要左右兼顾,不顾此失彼,主张放大关键经验,融合一致经验,补充缺失经验。

以生活适应性中独立生活主题下的自理生活为例,对比幼儿园大班生活活动里的自我服务内容:首先,自主是大班幼儿生活的关键经验,我们对此进行了放大,如不需要成人的提示、按自己的需求、自己选择等,这样才能达到自主。其次,如衣裤整理、餐后自己清洁桌面等经验,同样也是幼小衔接中生活适应内容,我们对此进行了融合。最后,有些关键经验在大班生活课程中未曾提及,如了解一日活动中适宜如厕的时间、知道如厕需要准备的物品等,因为生活是一个从知到行的过程,先建立认知才能更好地实现生活行为的调整与改善;又如在20~30分钟时间里完成进餐这一要求,既是从科学进餐的角度提出,又是适应小学的作息安排要求。这些目前缺失的经验,我们对此进行补充。

三、如何做——生活适应性教育的实施

(一)一个理念

我们开展生活适应性教育的理念是:遵发展规律,循适应需求,赋生活之慧,能平稳持续。生活之慧就是要把个体已有的单纯生活技能转变为能顺应环境的生活能力,即会生活。

(二)两个原则

1.循序渐进原则

幼儿的适应性行为有其形成规律:首先,适应性行为需要很长时间形成,无论是情绪情感的培养,还是独立意识、管理能力的形成,都是一种养成教育,是一个小步递进的过程。其次,生活适应性行为的养成有其发展的顺序,如幼儿主动交往需要建立交往的自信,获得交往的方法,可以以“打开自我—大胆‘Say hi—大家一起玩”的过程推进。我们通过“优势链”“成就箱”等活动帮助幼儿发现和认识自身的优势,在表达、分享自我优势的过程中打开自我,增强自信。在此基础上,我们设立“Say hi小课堂”,鼓励幼儿在自我练习、社交情境中,尝试主动微笑、挥手,发出交往信号,尝试介绍自己。只有经历这样一个由内到外的打开过程,幼儿才能自信愉悦地进行交往。正如《指导意见》指出,幼小衔接活动是一个帮助幼儿逐步适应的过程,我们要遵循适应性行为的发展之序,跟随和推进幼儿小步前进。

2.渗透日常原则

适应的本质是要让幼儿与其生存环境相适合,所以幼儿园一日生活是生活适应性教育的最好途径和有效载体。如开展“Happy一刻”活动,由少至多地每天给予幼儿自主安排活动的时间,幼儿在每天自主安排中感知了时间的长短,尝试合理规划、安排自己的时间,在活动过程中逐步建立了遵守时间、管理时间的意识。只有将生活适应性内容融入日常生活情境中,才能帮助幼儿在熟悉的生活情境中,不断地体验、适应环境和人际关系,在经历过程中积累适应性经验。

(三)三个策略

1.体验感知策略

生活教育注重体验,适应性教育更是如此。体验带给幼儿的亲身经历,能让他们获得切身感受,生发出认知和情感的共鸣。这样的过程是遵循儿童发展规律的,也是由幼儿的自身经历内化而来的,所以体验感知远比反复说教更深刻、更有效。

在生活适应性教育中,我们注重创设有体验的生活环境。如为了提高幼儿的物品整理能力,我们为每位幼儿提供了一个收纳盒,用来放置自己的玩具和物品,幼儿在每天的收纳整理中提升了自主管理物品的意识,积累了归类整理的方法。同时,我们也注重提供有体验的生活情境。如自由活动时间,我们打通了班级之间的界限,开展“快乐交友会”,幼儿可以走出班级,体验通过“Say hi”结交新朋友。此外,我们还注重开展有体验的生活交流。如一日活动中,我们开展“情绪播报时刻”,鼓励幼儿说一说、演一演,與大家分享自己的心情故事,体验情绪表达后的心情变化。

2.关注差异策略

适应性(Adaptation)是一个生态学术语,即通过生物的遗传组成赋予了某种生物的生存潜力。生活适应性教育不是整齐划一的标尺,而是要唤醒和激发幼儿的生存潜力,主动和生存环境相适应。因此,去除心中的标尺,站位在幼儿的身后,我们能够真正地发现和认同幼儿因发展差异、个性差异、想法差异等带来的适应差异,从而有针对性地推进适应性教育。例如,有的孩子生来性格外向,有的孩子性格内敛,于是我们鼓励外向的孩子大胆尝试一些交往策略(投其所好等),主动“破冰”发起交往信号;鼓励内向的孩子友善回应,接收交往信号,如此一来,不同性格的孩子在同一活动中都能收获愉快的交往经历。

3.三方联动策略

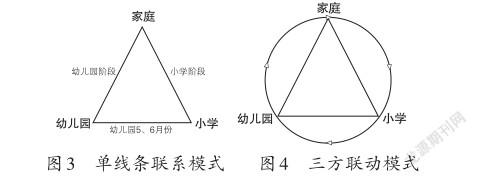

家、园、校是幼儿在幼小衔接阶段中的三个支点,家长和教师应树立科学的教育观念,注重培养幼儿的主体意识、独立生活的信心与能力,这对于幼儿适应小学生活至关重要[3]。原本,家、园、校在不同的时间段分别发生关联(如图3所示);在生活适应性教育中,进入幼儿园大班阶段,我们就倡导从家园、家校、园校的单线条联系模式转变为家、园、校三方合一的联动模式(如图4所示)。

例如,我们邀请了小学一年级教师和家长一同开展了“如何让孩子获得独立生活智慧”的家教指导活动。一年级教师用真实的视频让家长们看到小学与幼儿园在硬件环境、教师看护等方面的差异,一年级家长引发了幼儿园大班家长的共情,大班教师的锦囊妙计则拓宽家长培养思路。这样的联动能让家长减少因不了解带来的盲从或原地不动,让幼儿园教师更清晰地看到下个学习阶段对幼儿的发展要求,让小学教师在参与中更好地了解儿童的发展特点。因此,有效的生活适应性教育应是三方联动的,共同营造有利于幼儿适应小学生活的氛围,助推幼儿成为小学生活的向往者和准备者。

日本学前教育之父仓桥物三在《幼儿园真谛》中提及:要相信幼儿具有充实自己生活的能力,要让幼儿园成为能够发挥幼儿能力的地方。幼小衔接是儿童成长历程中一次重要的身份转变,是儿童在人生长坡上继续前行的一个里程碑[4]。我们要让生活适应性教育真正助推幼儿的主动适应,促进幼儿自信、快乐地融入小学生活。

【参考文献】

[1]杨晓琴.幼小衔接中儿童适应性问题探析[J].陕西学前师范学院学报,2016(1):5-7.

[2]陈帼眉.关于幼小衔接的几点思考[J].早期教育,1998(1):32-33.

[3]贺红芳.幼小衔接视角下幼儿入学适应性调查[J].教育导刊,2015(7):35-38.

[4]虞永平.科学的幼小衔接关键是什么[J].幼儿教育,2016(6):4-5.