侧颅底副神经节瘤切除术中面神经处理效果分析

2021-12-02张立芹高志强冯国栋

张立芹,赵 杨,田 旭,高志强,冯国栋

中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院耳鼻咽喉科,北京 100730

副神经节瘤年发病率约为(0.5~2)/10 000[1]。发生于侧颅底的副神经节瘤,具有血运丰富、病情隐匿的特征,患者就诊时肿瘤常已累及多个部位。侧颅底副神经节瘤多为良性,15%~17%有转移表现[2],手术切除是治疗副神经节瘤最有效的方法。侧颅底副神经节多累及颈静脉孔区,该区域为后组颅神经出颅之处,且涉及颈内动脉、颈静脉球等重要结构,手术难度大,损伤面神经的风险高。无论病变是否累及面神经,该类患者术中面神经的处理均是一个不可回避的问题。有学者认为,即使肿瘤未包绕面神经,单纯面神经前移也不可避免地造成严重的面神经功能损伤。由于面神经损伤导致的面瘫对患者的生活影响较大,在切除侧颅底区域副神经节瘤时,如何尽可能避免或减轻面神经损伤具有重要的临床意义。本研究对累及颈静脉孔区的侧颅底副神经节瘤切除术中与术后面神经功能相关的操作要点进行总结。

1 资料与方法

1.1 研究对象

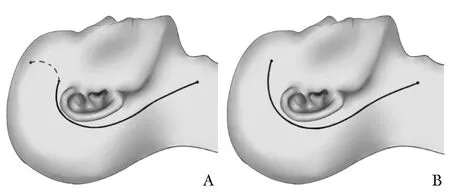

本研究为回顾性分析。研究对象为2015年8月至2021年1月北京协和医院诊治的侧颅底副神经节瘤患者。纳入标准:(1)副神经节瘤均经术后病理检查证实;(2)肿瘤累及颈静脉孔区;(3)手术方式为颞下窝A型入路(图1A)或颞下窝A型联合B型入路(图1B);(4)Fisch分型[3]为C型或D型。排除标准:(1)术前或术后面神经随访资料缺失;(2)同期行颅脑其他部位手术的患者。

图1 手术入路示意图A.颞下窝A型入路;B.颞下窝A型联合B型入路

本研究已通过北京协和医院伦理审查会员会审批(审批号:S-K1812)。

1.2 研究方法

术前完善颅脑MRI、颞骨CT等影像学检查,明确肿瘤位置、大小及其与周围组织的关系。采用House-Brackmann(HB)分级[4]评价患者面神经功能。

1.2.1 面神经处理方式及手术要点

常规完成岩骨次全切除后,面神经处理方式包括3类:(1)肿瘤未触及面神经,为充分暴露术野、减少不必要的损伤,将面神经解剖后前移至腮腺内;(2)肿瘤部分粘连面神经,可将二者予以分离后面神经前移,必要时可先连带部分肿瘤一起移位面神经,充分止血后再仔细将面神经与肿瘤分离;(3)肿瘤包绕面神经,面神经无法与肿瘤分离,术中应将面神经离断后连同肿瘤一起切除,并以耳大神经或舌下神经同期或二期行面神经重建。

手术要点:术中均行面神经监护,自面神经骨管暴露面神经时,应充分磨除骨质,使面神经至少可270°暴露。对于肿瘤与面神经粘连较紧密者,先游离粘连相对疏松的部分。对于肿瘤包裹面神经小于180°但粘连紧密者,应快速将二者分离,待面神经(可能连带部分肿瘤)移位后,再进行止血。分离面神经时出血来源主要包括两方面,一是肿瘤组织,二是茎乳动脉。只有尽可能将骨质去除、术野暴露充分时,才有可能迅速止血。当肿瘤超过180°甚至360°包绕面神经而难以将其与面神经分离时,需更大范围磨除骨质,以便后续分离面神经时术野暴露更充分,操作时应备好止血材料,先将肿瘤连同面神经一起向前掀起,再将肿瘤基底处充分止血。待肿瘤彻底切除后再将其与面神经粘连处残余的肿瘤小心分离。

术中面神经处理均需轻柔、谨慎,避免牵拉面神经而使其张力过高。不涉及面神经时,应尽可能最后暴露面神经,以避免操作中误伤。对于颞下窝A型联合B型入路的患者,应先完成B型入路,再行A型入路部分,以避免面神经过早游离于术腔导致误伤。

1.2.2 面神经功能评估

术后每6个月进行1次门诊随访,记录患者面神经功能变化(HB分级)。

1.3 质量控制

手术均由同一团队完成,以减少因医师水平不同导致的操作差异;术前及术后行面神经评估时,均由经过培训且考核通过的工作人员完成。

1.4 统计学处理

采用SPSS 22.0软件进行统计学分析。计量资料(年龄)以均数±标准差表示,随访时间不符合正态分布,以中位数表示;计数资料(性别、HB分级)以例数(频数)表示。

2 结果

2.1 一般临床资料

共纳入30例累及颈静脉孔区的侧颅底副神经节瘤患者。其中女性24例,男性6例;平均年龄(45.3±2.5)岁。Fisch 分型:C1型3例,C2型6例,C2De1型2例,C2Di1型2例,C3De1型7例,C3Di1型5例,C3Di2型3例,C4De1型1例,C4Di1型1例。肿瘤未触及面神经15例,肿瘤部分粘连面神经2例,肿瘤包绕面神经13例。术式为颞下窝A型入路颈静脉孔区肿物切除术20例,颞下窝A型联合B型入路颈静脉孔区肿物切除术10例。除累及颈静脉孔区外,肿瘤累及内听道12例,桥脑小脑角区1例,枕骨大孔区2例。9例有既往外院手术史。

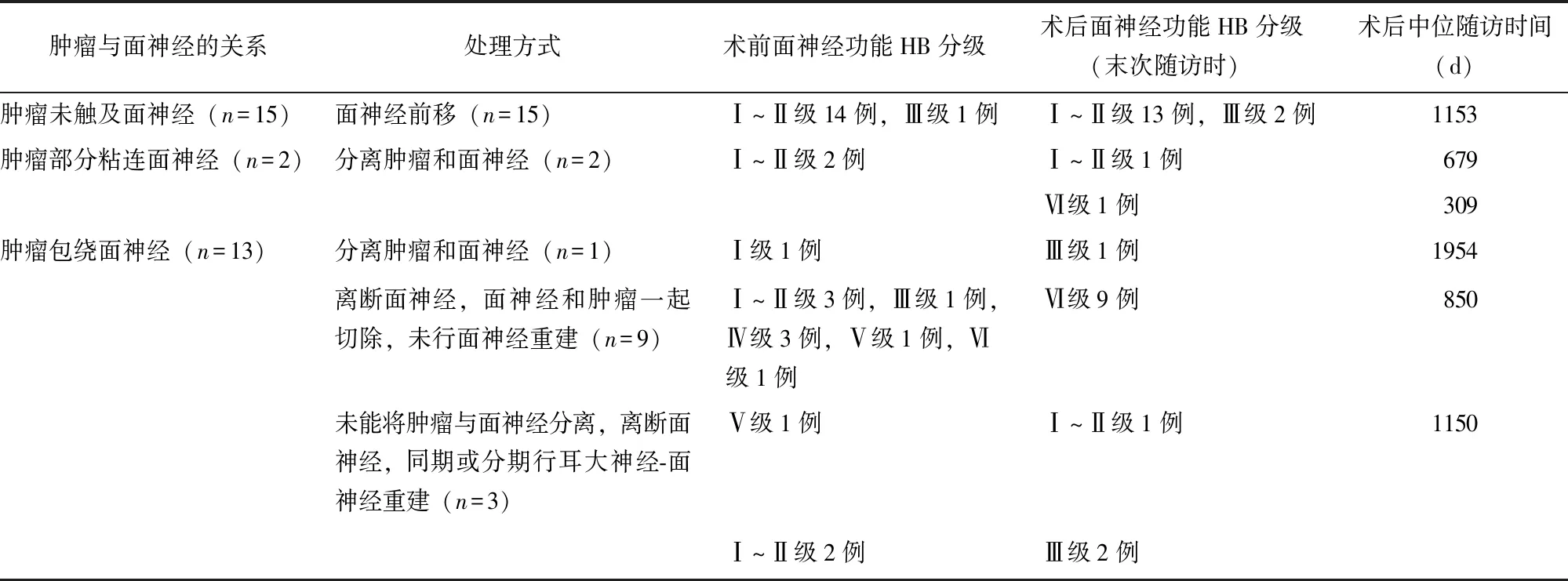

2.2 面神经处理情况

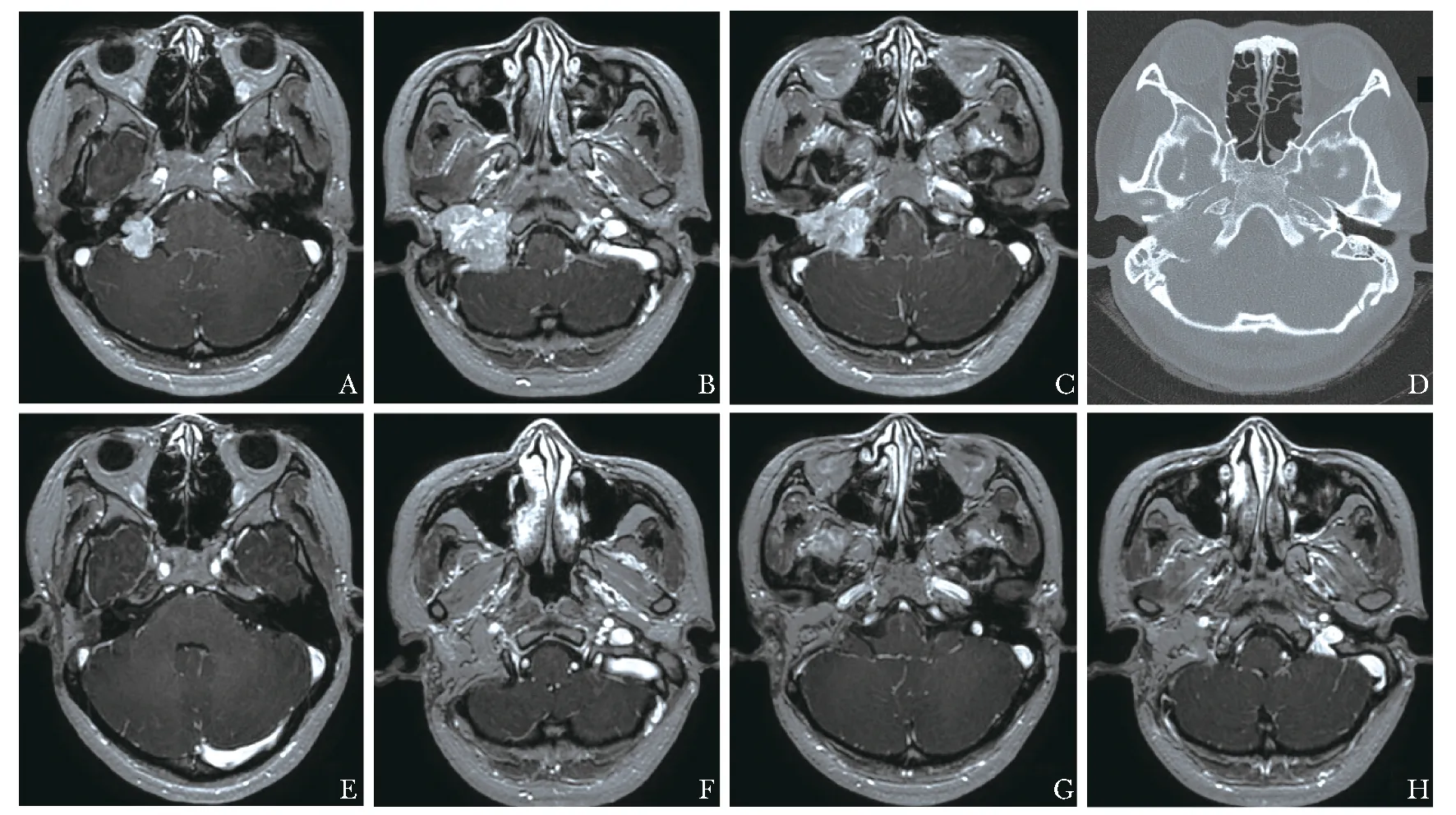

经术后MRI检查证实,30例患者肿瘤均彻底切除。其面神经处理方式及术前与术后面神经功能见表1。术后随访时间190~2291 d,中位随访时间886 d,无复发患者(图2)。值得注意的是,1例术中面神经离断而未行面神经重建的患者,术后随访1年时,其患侧眼睑用力可闭合,静态下面容稍不对称。

图2 颈静脉孔区副神经节瘤患者术前及术后影像学资料A~C.术前颞骨增强MRI示右侧颈静脉孔区大小约3 cm×4 cm占位,强化明显,肿物侵入颅内,硬脑膜移位超过2 cm,侵犯颈静脉球,与右侧小脑、颈内动脉垂直段及水平段关系密切,未至破裂孔,肿瘤分型为C3Di2型;D.术前颞骨增强CT示右侧颈静脉孔区骨质破坏;E~H.术后2年颞骨增强MRI示右侧颈静脉孔区术后改变,术腔可见等信号(术腔填塞脂肪),未见增强,提示肿瘤未复发,右侧乙状窦、颈静脉球、颈内静脉均未显影(术中见肿瘤侵犯乙状窦、颈静脉球,予结扎乙状窦,切除颈静脉球),右侧颈内动脉垂直段及水平段显影好

表1 30例侧颅底副神经节瘤患者术中面神经处理方式及术后面神经功能恢复情况

此外,共15例患者累及后组颅神经。其中4例切除Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ颅神经,1例切除Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ颅神经,2例切除Ⅸ、Ⅹ颅神经,1例切除Ⅹ、Ⅻ颅神经,1例切除Ⅸ颅神经,余6例成功将肿瘤分离,后组颅神经保留。

3 讨论

本研究对30例行肿瘤根治性切除的副神经节瘤患者术后面神经功能进行了分析,结果显示单纯面神经前移对其功能影响不大;对于肿瘤与面神经部分粘连甚至肿瘤包绕面神经的患者,术后面神经功能损伤风险增高。对于面神经离断的患者,同期或分期行面神经重建可能有助于其面神经功能的恢复。

副神经节瘤通常生长缓慢。有研究者对12例颈静脉球瘤患者随访86.4个月发现,肿瘤体积增长5例(42%),肿瘤体积无明显变化7例(58%);副神经节瘤的中位生长速度为0.8 mm/年(范围:0.6~1.6 mm/年)[5]。另一项研究对48例副神经节瘤患者随访4.2年后发现,中位肿瘤生长速度为1 mm/年,中位肿瘤体积翻倍时间为4.2年;其中肿瘤体积增长超过20%的患者占比60%。中等体积的肿瘤比体积较大或较小的肿瘤生长速度更快,提示副神经节瘤生长速度呈两极性[6]。尽管此类患者手术难度大、风险高,基于肿瘤的生长特点和神经功能保护方面考虑,建议尽早手术治疗:(1)虽然副神经节瘤为良性肿瘤,但具有恶变潜质,早期手术不仅降低肿瘤恶变的风险,且由于肿瘤体积小、未侵犯面神经,术中操作难度降低,面神经功能保护好;(2)肿瘤分期越晚,后组颅神经受侵犯的风险越高,切除面神经后进行重建时,神经替代物的选择减少。

对于副神经节瘤患者,面神经保护是手术的重要方面。面神经与肿瘤粘连越紧密,术后发生面神经损伤的风险越高。本研究30例患者中,肿瘤未触及面神经者15例,术中均将面神经前移于腮腺内,术后2例患者面神经功能HB分级Ⅲ级(中度功能异常),余13例均为HB分级Ⅰ~Ⅱ级(面神经功能正常或轻度异常),提示术中规范操作下,单纯面神经前移对术后面神经功能的影响不大。2例肿瘤部分粘连面神经的患者,术中虽均成功将肿瘤和面神经分离,但术后HB分级Ⅰ~Ⅱ级1例,Ⅵ级1例。13例肿瘤包绕面神经的患者中,仅1例成功将面神经与肿瘤分离(术后HB分级Ⅲ级),余12例均将面神经离断或面神经结构已消失,提示面神经与肿瘤的关系对术后面神经功能的影响非常大,与在听神经瘤患者中的研究结果一致[7-8]。肿瘤粘连、包绕面神经不仅可直接影响面神经功能,而且增加术中分离面神经的难度。

副神经节瘤切除术中操作要点:(1)游离面神经时,不可用电钻直接去除面神经表面骨质,需将面神经骨管充分磨薄至可使用Fisch剥离子轻压骨折,且操作时应以光滑的弧背面接触面神经,以锐利的刃面进行骨质分离,以避免对面神经直接造成物理损伤。(2)面神经游离、移位全程均需避免产生张力,尤其移位时,置入颞下窝牵开器的过程中务必注意勿过度牵拉面神经,此为保证术后面神经功能的重要因素。(3)持续的面神经监护可随时提醒术者调整操作力度,为术中必备设备。多项研究表明,术中持续的面神经监测有助于降低术后面神经相关并发症的发生率[9-11]。(4)误损伤亦是导致术后面神经功能不佳的重要因素。完成面神经移位后,尚有大量的肿瘤切除操作需在面神经周围完成,若出血较多,易产生误操作、损伤面神经,故对于操作者(包括术者及其助手),在整个手术过程中需保持冷静、头脑清晰,确保操作准确。(5)对于采用颞下窝A型联合B型入路的患者,应先进行B型入路操作,再进行A型入路操作,以尽量减少面神经暴露的时间和被误伤的概率。此外,本研究团队采用的带特殊挡板的乳突牵开器可将游离的面神经保护起来,也可起到保护面神经的作用。

尽管多数资料支持术前或术中发生面神经损伤后越早修复或重建,术后面神经功能恢复越好[7],但实践证明即使面瘫发生的时间较久远,面神经重建仍有望改善其功能。本研究1例患者面瘫(HB分级Ⅲ级)5年后分两次行颞下窝A型入路切除术彻底切除肿瘤,二期切除脑膜内肿瘤后行耳大神经移植重建面神经,术后6个月其面神经功能恢复至HB分级Ⅲ级,提示如条件允许,应尽可能为患者进行面神经重建。

本研究局限性:(1)由于副神经节瘤发病率低,本研究收集到的病例数受限,结果易受混杂因素影响;(2)采用HB分级评估面神经功能,结果受评价者主观因素的影响,且出现了HB分级 Ⅰ~Ⅱ级这样的描述。HB分级虽然是当前应用最广泛的面神经功能评价系统,但其依赖于评价者的主观判断,存在不可消除的主观偏倚。更重要的是,其他因素导致的面部不对称极大程度影响了评价者对患者面神经功能的评价。侧颅底手术去除较大范围的骨质及软组织时,可导致患者面部肌肉的附着点改变,引起术后面部不对称及面肌运动异常,而HB评价系统不能将此因素与面神经功能异常导致的面肌运动异常区分开。本研究1例术中面神经切断的患者,术后1年时,其患侧眼睑用力可闭合,但其余面部肌肉几乎无运动。HB分级无法体现此种情况。按此推理,此类患者面神经的实际功能应较HB分级评价结果好。

综上,对于侧颅底副神经节瘤患者,若病变未累及面神经,单纯对面神经进行游离、移位,一般不影响其功能;若病变与面神经部分粘连,分离移位后面瘫发生率明显增高;若面神经被肿瘤包绕,则很难将其从肿瘤中分离,术后发生面瘫的概率更高。

作者贡献:张立芹负责撰写论文初稿;赵杨、田旭参与资料收集;高志强、冯国栋负责研究设计及论文审校。

利益冲突:无

志谢:感谢孙慧颖博士在图稿绘制方面提供的帮助。