西夏骨朵的类型及其功能考论

2021-11-30□马洋

□马 洋

骨朵,又名“骨朵子”,以蒺藜形或蒜头形为骨朵,贯用于棍杖首端的复合型用具。在宋、辽、金时期发展最为成熟,种类最为丰富,有金、银、水晶、铜质等;功能最为多样,既是冷兵器时代重要的锤击型兵器和用刑杖具,又是重要场合的仪卫用具和象征身份地位的礼仪用具。

关于骨朵的渊源,学界主要有三种观点。一说为宿白先生的观点,即骨朵源于唐代的刑杖,认为《唐律疏议》卷二十九《狱官令》中所规定的“讯囚杖,大头径三分二厘,小头二分二厘。常行杖,大头二分七厘,小头一分七厘。笞杖,大头二分,小头一分半”[1]46,杖的大小头就是骨朵首。二说为陆思贤先生的观点,即骨朵源于汉代羌、戎兵器及匈奴人刑具“轧”,引史家注“轧”即“挝或檛”,进而引申“檛”即“骨朵”之速读[2]98。三说为学者梁淑琴的观点,即骨朵源于新时期时代的“棍棒头”及殷商时期的“殳”,由新时期时代遗址出土的安柄孔的“环状石器”及甲骨文的“叙”字演变而来[3]407。有关骨朵演变发展的具体渊源关系,在学者陈永志的文章《骨朵形制及相关诸问题》中有具体的讨论,作者认为“骨朵”原始的形态可以追溯到新时期时代的“环状石器”或“棍棒头”,其后演变为殷周时期的“殳”,从而形成骨朵的雏形,又经秦汉至魏晋南北朝,被北方草原游牧民族接收改造,直到辽、宋最终形成骨朵[4]55。本文关于骨朵的流变问题不再赘述,单论西夏时期的骨朵的形制变化及其功能(文中图片出处见参考文献)。

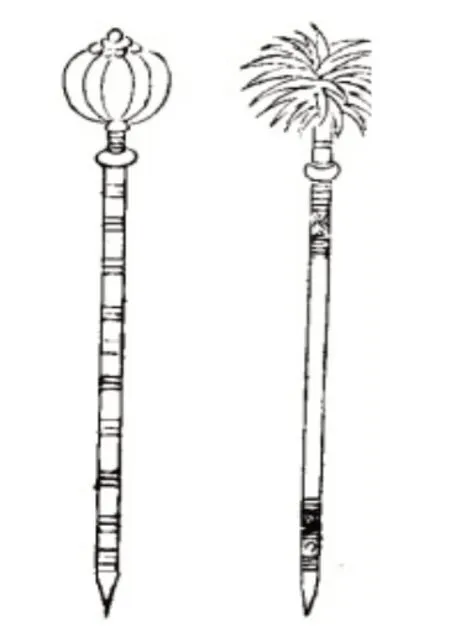

“骨朵”一词多记载于宋、辽、金的文献中,最早著录于宋人曾公亮的《武经总要·前集》中,其中载:“蒺藜、蒜头二色,以铁若木为大首。迹其意,本为胍肫,大腹也,谓其形胍而大。后人语讹,以胍为骨,以肫为朵。其首形制不常,或如蒺藜,或如蒜首,俗以随宜呼之。”[5]14以骨朵为杖首,与棍杖套接,组合而成的复合型兵器,将骨朵按形制分为蒺藜形和蒜头形,具体形制如图1所示,左边为蒜头形骨朵,右边为蒺藜形骨朵。

图1:蒜头形和蒺藜形骨朵(采自曾公亮《武经总要·前集》)

一、西夏骨朵的类型

根据近年来西夏时期新出土资料的整理,出土的骨朵有53件,按质地分为铁质、瓷质、陶质,其中以瓷质的骨朵为最多。按形制分为蒺藜形、蒜头形和乳钉形,并将其分为三个类型。

A型:蒺藜形骨朵。骨朵的表面分布有短柱状钉刺,根据钉刺的分布和骨朵的形状又分为三个亚型。

A1型:骨朵的形制为圆底球形。顶部、底部及腹部皆为圆球状,除了底部留孔处,通体分布短柱状钉刺。属于此亚型的骨朵共8件器物。

图2:褐釉瓷蒺藜(采自《西夏文物·宁夏编》

图3:绿釉瓷蒺藜(采自《西夏文物·甘肃编》)

图4:红陶蒺藜(采自《西夏文物·宁夏编》)

褐釉瓷蒺藜。2件形制基本相同,圆球状,直径10.5厘米,中空,器表通体有钉刺,施浅褐色釉。刺状物残损。1986年宁夏回族自治区隆德县粮食局大楼工地出土,同年入藏隆德县文物管理所。[6]3638如图2所示。

黑釉瓷蒺藜。瓷质,直径15厘米、高13.2厘米,圆球状。器表布满尖刺,底部一小孔,施黑釉。残损。现藏于银川西夏陵区管理处。[6]3669

褐釉瓷蒺藜。瓷质,直径12.5厘米、高8.5厘米,圆球状。器表布满尖刺,施褐釉。残损。现藏于银川西夏陵区管理处。[6]4112

褐釉瓷蒺藜。瓷质,直径14.9厘米,圆球状。器表布满尖刺,施褐釉。残损。现藏于银川西夏陵区管理处。[6]4157

褐釉瓷蒺藜。瓷质,直径12厘米。器身布满锥形尖刺,内空心,通体施浅褐色釉。刺状物残损。现藏于固原市原州区文物管理所。[6]4172

褐釉瓷蒺藜。瓷质,直径13厘米,球形。器身皆尖刺,内空心,施浅褐色釉。刺状物残损。现藏于宁夏固原博物馆。[6]4178

铁蒺藜。铁质,宽6.7厘米。器表皆尖刺,有孔,内空心。现藏于宁夏博物馆。[6]2623

A2型:骨朵的形制为平底球形。平底,腹部及顶部为球形,除了留孔处,通体布满短柱形钉刺。属于此亚型的骨朵共3件器物。

绿釉瓷蒺藜。瓷质,高11.5厘米。平底球形,内空心。器表施绿釉,底部露胎,胎灰白色,胎体厚重。逆刺俱残。现藏于甘肃武威市古浪县博物馆。[7]1175如图3所示。

绿釉瓷蒺藜。瓷质,高13.1厘米。平底球形,内空心。器表施绿釉,底部露胎,胎灰白色,胎体厚重。逆刺俱残。现藏于甘肃武威市古浪县博物馆。[7]1176

绿釉瓷蒺藜。瓷质,高11厘米。平底球形,内空心。器表施绿釉,底部露胎,胎灰白色。逆刺俱残。现藏于甘肃武威市古浪县博物馆。[7]1246

A3型:骨朵的形制为平底鼓形。底部和顶部皆平整,腹部呈圆鼓形,通体布满短柱形钉刺。此亚型根据腹部高度又分为两式。

图5:褐釉瓷蒺藜 图6:酱釉瓷骨朵 图7:酱釉瓷骨朵(图5采自《西夏文物·内蒙古编》,图6、图7均采自《西夏文物·宁夏编》)

I式:骨朵的底部和顶部皆平整,高度矮,腹部呈圆鼓形,除底、顶部之外,通体布满钉刺,如图11所示,属于此式的器物共1件。红陶蒺藜,高5.5厘米,上下面平齐,圆腹部放射出多个尖刺,内空心,刺尖多有磕损。现藏于固原市原州区文物管理所。[6]2742如图4所示。

II式:骨朵的底部和顶部皆平整,高度高,腹部呈鼓形,除底、顶部之外,通体布满钉刺。属于此式的器物共4件。

褐釉瓷蒺藜。高15厘米,腹部呈不规则刺状,内空。施褐釉,口沿、近底部露胎。刺状物残损。现藏于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙古历史文化博物馆。[8]1078如图5所示。

褐釉瓷蒺藜。高15厘米,腹部呈不规则刺状,内空。施褐釉,近底部露胎,胎体粗糙。刺状物残损。现藏于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙古历史文化博物馆。[8]1080

褐釉瓷蒺藜。高13.9厘米,平底,腹部呈不规则刺状,内空。施褐釉,近底部露胎,胎体粗糙。刺状物残损。现藏于内蒙古自治区乌海市博物馆。[8]1135

褐釉瓷蒺藜。高15.3厘米,平底,腹部呈不规则刺状,内空。施褐釉,近底部露胎,胎体粗糙。刺状物残损。现藏于内蒙古自治区阿拉善盟博物馆。[8]1161

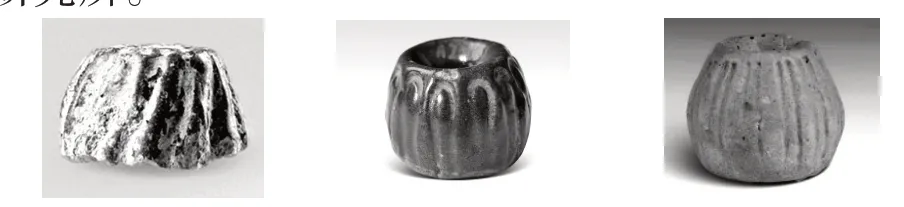

B型:蒜头形骨朵。骨朵的表面装饰有竖线,腹部呈蒜瓣状,根据骨朵表面竖线分割的蒜瓣数量分为两个亚型。

B1型:骨朵表面装饰的竖线数量少,腹部呈蒜瓣形,蒜瓣数量在八瓣及八瓣以内,中空。属于此亚型的骨朵根据其形状又分为三式。

I式:骨朵表面蒜瓣状,鼓腹饱满,椭圆形,顶部和顶部形状对称,中空。属于此式的骨朵共21件器物。

酱釉瓷骨朵。瓷质,轮径3厘米,扁圆形。底面露胎。完整。现藏于宁夏文物考古研究所。[6]2991如图6所示。

酱釉瓷骨朵。瓷质,4件,腹径3.1厘米。灰白胎,外施褐釉,下腹至底部无釉。完整。现藏于灵武市文管所。[6]3053

青釉瓷骨朵。瓷质,直径3.4厘米。施青釉,底部露胎。完整。现藏于银川西夏陵区管理处。[6]3813

褐釉瓷骨朵。瓷质,直径3.7厘米。底部露胎,胎灰色。完整。现藏于甘肃省文物考古研究所。[7]961

褐釉瓷骨朵。瓷质,13件,最大径2.7—4.2厘米。灰白胎,较细腻,不施釉。素烧,多数完整,其中几件残损。现藏于宁夏博物馆。[6]3953

黑陶骨朵。直径2.9厘米,胎呈黑色。完整。现藏于内蒙古自治区阿拉善盟博物馆。[8]962

II式:骨朵表面呈蒜瓣状,腹部扁平,底部平齐,中空。属于此式的器物共3件。

酱釉瓷骨朵。2件,瓷质,轮径2.7厘米,扁圆形。底面露胎。完整。现藏于宁夏文物考古研究所。[6]2992如图7所示。

褐釉瓷骨朵。瓷质,径3.5厘米,施褐釉。完整。现藏于宁夏博物馆。[6]3357

图9:褐釉瓷骨朵(采自《西夏文物·甘肃编》)

III式:腹部表面呈蒜瓣状,形似梯形,细长,顶部窄于底部。属于此式的器物共2件。

酱釉瓷骨朵。2件,瓷质,轮径2.7厘米,扁圆形。底面露胎。完整。现藏于宁夏文物考古研究所。[6]2991如图8所示。

B2型:骨朵表面装饰的竖线分割的蒜瓣数量多,在八瓣以上,中空。属于此亚型的骨朵共有9件,根据其形制又可分为五式。

I式:鼓腹饱满,顶部和底部对称,呈椭圆形,中空。属于此式的共4件器物。

褐釉瓷骨朵。瓷质,高3.5厘米。器表施褐釉,底部露胎,胎灰色。完整。现藏于甘肃省文物考古研究所。[7]984如图9所示。

褐陶骨朵。径4.4厘米,胎呈红褐色。完整。现藏于内蒙古自治区阿拉善盟博物馆。[8]958

褐釉瓷骨朵。直径2.5厘米,施褐釉。完整。现藏于银川西夏陵区管理处。[6]4143

黑釉瓷骨朵。直径3.2厘米,施黑釉,底部露胎。完整。现藏于银川西夏陵区管理处。[6]3811

白釉瓷骨朵。直径3厘米。器表施白釉,底部露胎,胎黄色。完整。现藏于甘肃省文物考古研究所。[7]966

图10:褐釉瓷骨朵图11:褐釉瓷骨朵 图12:黄陶骨朵(图10、图11采自《西夏文物·宁夏编》,图12采自《西夏文物·内蒙古编》)

II式:顶部和底部平齐,底部宽于顶部,形似梯形,中空。属于此式的共1件器物。

褐釉瓷骨朵。瓷质,直径3.1厘米。褐釉,底部露胎。现藏于西夏陵区管理处。[6]4118如图10所示。

III式:顶部和底部同宽,形似长方形,中空。属于此式的共1件器物。

褐釉瓷骨朵。瓷质,腹径3.2厘米,施褐釉。完整。现藏于宁夏博物馆。[6]3355如图11所示。

IV式:底部略宽于顶部,形似六边形,中空。属于此式的共1件器物。

黄陶骨朵。径2.9厘米,胎呈土黄色。完整。现藏于内蒙古自治区阿拉善盟博物馆。[8]960如图12所示。

图13:褐釉瓷骨朵图 图14:黑釉瓷骨朵图(采自《西夏文物·内蒙古编》)(采自《西夏文物·宁夏编》)

V式:底部平整,顶部突出,似花苞状。属于此式的共2件器物。

褐釉瓷骨朵。直径4.2厘米,施褐釉,底部露胎。完整。现藏于内蒙古自治区阿拉善盟博物馆。[8]1163如图13所示。

褐釉瓷骨朵。直径3.8厘米,通体施褐釉,底部露胎。完整。现藏于银川西夏陵区管理处。[6]4122

C型:乳钉形。骨朵表面装饰若干竖线分割成瓜棱状,其形制底部平整,顶部突起,底部宽于顶部,呈乳钉状。属于此亚型的共1件器物。

黑釉瓷骨朵。瓷质,直径3.9厘米。通体施黑釉,底部露胎。完整。现藏于银川西夏陵区管理处。[6]4124如图14所示。

在西夏骨朵的三个类型中,B型数量最多、变化最丰富,A型次之,C型最少。A型骨朵样式变化的3个亚型中,A1、A2型的样式比较接近,说明A1、A2型骨朵使用的时间或者地域比较接近,发展到A3型时,样式发生了突出的变化,即整体由圆球形发展成为长鼓形。B型骨朵样式变化的两个亚型中,B2型多于B1型,由B1型中的3个式样发展成为B2型中的5个式样,形制更加多样,说明B2型骨朵的使用时期是西夏B型骨朵快速发展的时期。C型骨朵造型较为独特,与B2型中的IV式和V式骨朵的造型和尺寸接近,或许有继承发展的关系。在西夏出土的骨朵资料中,瓷质骨朵最多、陶质次之、铁质最少,说明A型骨朵中由最初实用性强的铁质蒺藜形骨朵发展成为瓷质的蒺藜形骨朵,实用性减弱,装饰性增加,尺寸增加,由作战兵器发展成为礼仪用具。B型骨朵数量最多、变化最大、样式最丰,骨朵的尺寸较A型普遍变小,更加小巧便携,精致美观,装饰性更强,说明B型骨朵不仅成为当时主流的造型,而且作为礼仪杖具使用已经成为此时期骨朵的主要功能。

综上所述,西夏骨朵的发展经历了两个主要的发展阶段,第一阶段,铁质蒺藜形骨朵向瓷质蒺藜形骨朵发展,由实用性转变为装饰性;第二阶段,蒺藜形骨朵向蒜头形骨朵发展,由体积硕大转变为小巧精致,装饰性成为西夏骨朵的主要特点,作为礼仪杖具使用成为此时期流行的主要功能。

二、西夏骨朵的功能

(一)作战兵器

骨朵作为冷兵器时代重要的锤击型兵器,缘其制作简单、携带方便、经济成本低的特点,在宋辽金三朝甚为流行。在各朝的史料中都有明确记载,《宋史》卷二百六十四中记载:“每指挥作一队,自军主、都虞候、指挥使、押当,每队用马突或刃子枪一百余,并弓剑、骨朵。”[9]9127在《辽史》卷三四中亦有记载:“每正军一名……弓四,箭四百,长短枪、骨朵、斧钺、小旗、锤锥、火刀石、马盂、粆一斗、粆袋、搭铆伞各一,縻马绳二百尺,皆自备。”[10]397从两朝史料中可以看出,骨朵不但是当时冷兵器时代流行的作战兵器,而且还是重要的常备兵器,可见其实用性和流行性非同一般。而作为同时期深受宋辽文化影响的西夏,在寥寥无几的珍贵史料中却没有关于骨朵的记载,只能在西夏时期重要的法典《天盛改旧鼎新律令》(简称《天盛律令》)中窥其原貌。

在《天盛律令》卷五《兵持器械供给门》中规定了正军配备的武器装备有“官马、甲、铠、弓一张、箭三十枝、枪一枝、剑一把、长矛杖一枝、拨子手口辅全”,正班主有“弓一张、箭二十支,长槌杖一支、拨子手口辅全”,负赡有“弓一张、箭二十支、剑一把、长槌杖一支等一律令发,若发弓箭,则拨子手口辅亦当供给”。[11]41在农、牧主,诸臣僚属的战具装备中都有“长槌杖”配备,可见“长槌杖”是西夏兵器装备中的一种常备兵器。学者尤桦亦认为法典中规定的“长矛杖”与西夏文原文中记载的“磯惕瞺”意思不符,“枪”和“矛”是重复的两种兵器,应该被翻译为“长槌杖”[12]55。而西夏铁蒺藜形骨朵的出土,是历史文献中记载的“磯惕瞺”兵器的重要物证,宽6.7厘米,重446.63克,器表皆尖刺,有孔,内空心,现藏于宁夏博物馆,如图15所示。由铁质蒺藜形骨朵套接于木杖首段,槌状,器表有放射状铁矛,呈蒺藜形,作战时能增加杀伤力,在杖与骨朵的组合后,成为复合型锤击兵器“长槌杖”,正是与宋辽史料中记载相同的骨朵兵器。因此,作为西夏时期重要的常备作战兵器,出征作战便是西夏骨朵的重要功能。

图15:铁蒺藜形骨朵(采自《西夏文物·宁夏编》)

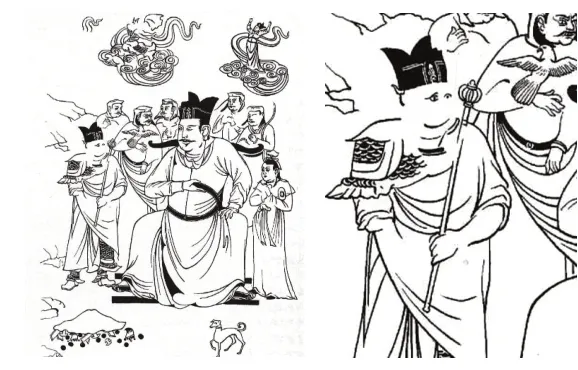

(二)卤簿仪仗

在宋代的皇帝出行时,骨朵作为仪仗用具使用,是一种身份地位的象征。在《宋史》卷一百一十记有:“有司设仗紫宸殿,宰臣、文武百僚立班,皇帝出宫,鸣鞭,禁卫诸班直、亲从仪仗并内侍省执骨朵使臣等并迎驾,自赞常起居。”[9]2642同时,仪仗队伍中还配备有银骨朵以提高出行礼仪的规格,《宋史》卷一百四十四记载:“哲宗绍圣二年,诏:车驾行幸仪卫,驾后东西班殿侍马两队,拨充驾前编拦,分两壁行于前引行门之前,随身器械,各别给银骨朵一。”[9]3390在金代,大驾卤簿时规定:“长行一百二十人,铁笠、红锦团花战袍、铁甲、弓矢、骨朵。”[13]952在其仪卫制度中,不但装备有骨朵作为礼仪杖具,而且增加了骨朵的种类,《金史》卷四十一中记载:“左右卫将军,宿直将军,展紫,金束带,各执玉、水晶及金饰骨朵。”[13]922骨朵作为此时期重要的仪卫杖具的作用逐步凸显,并发展成熟。而西夏无史,只能从出土和保存的文物资料中探其究竟。

西夏出土的骨朵中,瓷质骨朵占比例最大,釉色丰富,以蒜头形瓷质骨朵数量为最,说明西夏时期瓷质的蒜头形骨朵使用率高。这一类型的骨朵材质实用性不强,战斗击杀的特点逐步减弱,釉色有褐釉、青釉、白釉、黑釉多种,造型变化多样,日趋精致美观,它的功能便发生了质的变化,不再适合作战兵器使用,更适用于仪仗用具。在俄罗斯艾尔米塔什博物馆收藏有一副黑水城出土的《西夏皇帝和众侍从》图[14]17,便是重要的佐证,如图16所示。从该图的线描图中可以看出西夏皇帝身后的侍从身穿鳞甲,手持骨朵,而画面中的骨朵应当就是出土的瓷质蒜头形骨朵,虽然没有宋、金时期金、银、水晶等类型的骨朵材质贵重,但是丰富的釉色装饰也不失仪卫场合的庄重。因此,同样作为皇帝出行或仪卫场合使用的礼仪杖具,是身份地位的象征,这是西夏骨朵的一个特殊功能,也是西夏礼仪制度的重要内容。

图16:《西夏皇帝和众侍从》图(采自《俄藏黑水城出土艺术品》)

图17:大杖图(手绘)

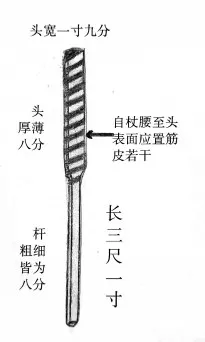

因此,通过西夏史料和出土文物的相互对应,考证,可以看出西夏骨朵的形成与发展,是顺沿着功能性变化的脉络。出征作战和卤簿仪仗是西夏骨朵在社会发展中逐渐形成的两个重要功能。在学者尤桦的文章《西夏棍棒类兵器及其相关问题考论》中认为西夏的骨朵还具有用于杖击类刑具的功能,《天盛律令》中规定:“木枷大杖上当置有官字烙印。杖以柏、柳、桑木为之,长三尺一寸。头宽一寸九分,头厚薄八分,杆粗细皆为八分,自杖腰至头表面应置筋皮若干,一共实为十两,当写新年日。”[15]324而从法典中文字内容描述的杖具与文献和出土的西夏骨朵形制并不相符,如图17所示。因此,《天盛律令》中记述的大杖与骨朵的功能不同,从目前的西夏史料和出土文物看,还无法证实西夏的骨朵与辽朝的骨朵一样具有杖击刑具的功能。

三、相关问题讨论

在西夏骨朵的研究中,目前学界有两个定义错误的问题,即蒺藜形骨朵为火蒺藜和蒜头形骨朵为纺轮,关于这两个问题有必要进一步探讨商榷。

(一)武威发现的蒺藜形骨朵非“火蒺藜”

在学者黎大祥的文章《武威发现瓷质火蒺藜》中,作者认为武威出土的瓷质蒺藜为填充火药的火蒺藜,是西夏时期的一种火器[16]233,并引《武经总要·前集》中记述的:“蒺藜火球,以三枝六首铁刃,以火药团之,中贯麻绳,长一丈二尺。外以纸并杂药傅之,又施铁蒺藜八枚,各有逆须。放时,烧铁锥烙透,令焰出。”[5]57在查阅《武经总要》等宋代史料后,未见有“火蒺藜”的词语或定义,只见有关宋代铁质的“蒺藜火球”的记载,如图18所示,而二者在命名上并无直接关联。且文献中记载燃烧用的燃料和火药是一层层涂抹在火球外部,并未描述火药是添加在火球内部。《武经总要》中记有:“火药法:用硫黄一斤四两,焰硝二斤半,粗炭末五两,沥青二两半,干漆二两半,捣为末;竹茹一两一分,麻茹一两一分,剪碎,用桐油、小油各二两半,蜡二两半,熔汁和之。外傅用纸十二两半,麻一十两,黄丹一两一分,炭末半斤,以沥青二两半,黄蜡二两半,熔汁和合,周涂之。”[5]57燃烧用的燃料和火药涂抹完成后,再加上铁蒺藜八枚,通过抛石机发出,通过抛出铁质带火的蒺藜火球杀伤敌人,火药燃烧爆炸后,又将铁蒺藜炸开,再次杀伤敌人,并非文章中作者所命名的“火蒺藜”。另外,铁质蒺藜火球的杀伤力是瓷质蒺藜火球根本无法比拟的,瓷质蒺藜制造起来费时费工,实用性差,完全不符合冷兵器时代背景下作战兵器的属性。而武威出土的蒺藜形瓷球与宁夏、内蒙古所出土的西夏蒺藜形骨朵的形制则如出一辙,外表都施釉,尺寸大小也相差无几。因此,武威出土的蒺藜形瓷球亦属于西夏骨朵的一个类型,并非作者文章中定义的“火蒺藜”。

图18:蒺藜火球(采自《武经总要》)

(二)宁夏地区出土的蒜头形骨朵非纺轮

在李进增主编的《西夏文物·宁夏编》中收录了多件宁夏地区出土的西夏时期瓷质蒜头形骨朵,书中全部将其命名为瓷质纺轮。纺轮作为古代劳动人民的生活用具,与日常生活息息相关,自新石器时代起就开始使用,多采用石质和陶质,未见有瓷质纺轮,纺轮的形制有圆饼形、圆台形、“工”字形等,以圆饼形为最多。我国目前发现最早的纺轮属磁山文化和裴李岗文化,均为陶片打制,经过不断的发展变化,纺轮的形制、材质、种类日趋成熟。唐宋时期,随着纺织业的快速发展,纺轮作为生产生活用具,与日常生活密不可分。在宁夏回族自治区灵武市宁东镇回民巷瓷窑址就出土了几件西夏时期的陶质纺轮,厚度在0.8—1.7厘米之间,圆饼形,灰陶素面,顶部、底部和侧面都打磨平整,基本保持了早期纺轮的形制和样式,如图19所示。同时期,在宁夏银川西夏陵区同样出土了一件灰陶纺轮,圆饼形,形制与样式和灵武出土的纺轮保持一致,如图20所示。因此,西夏时期的纺轮基本保持了传统纺轮中的圆饼形制。而宁夏地区出土的瓷质蒜头形骨朵侧面都装饰有或宽或细的竖纹,在使用过程中并无实用性,施釉后装饰的竖纹具有明显的装饰性。且宁夏出土的蒜头形骨朵与甘肃、内蒙古地区出土的蒜头形骨朵造型完全相同,有明显的关联性。因此,《西夏文物·宁夏编》中对收录的几件瓷纺轮的命名错误,当为西夏时期蒜头形瓷质骨朵的标准器。

学术研究有赖于历史文献的文字记录,也离不开出土文物的佐证,这两个方面相互印证,有助于更全面、真实地还原历史社会。此二类骨朵命名的修正有助于对西夏时期骨朵的全面筛选、归类,完善和增补研究内容,以提高研究成果的准确性。

图19:灵武出土的纺轮 图20:西夏陵出土的纺轮(图19、图20采自《西夏文物·宁夏编》)

四、结 语

西夏骨朵的形成和发展,是沿着实用性和礼仪性的脉络。通过考察器物的不同形态,可以推测出制造和使用这种工具的不同行为方式,文章通过对西夏骨朵的分型、分式,其丰富的样式和多样的变化显现出蒜头形的骨朵在西夏时期流行程度更盛于蒺藜形骨朵,变化多、变化大是西夏蒜头形骨朵的主要特征,不论是因为地域差别,或是时间因素,可以看出蒜头形骨朵在西夏时期的使用程度占据主要地位,而卤簿礼仪当是其主要流行的功能。从西夏骨朵的功能性上看,主要用于出征作战和卤簿礼仪,关于刑罚用具的功能,并未有历史史料和出土文物的佐证,尚且不能定论。关于学界存在的两个错误命名,即“武威发现的蒺藜形骨朵为火蒺藜”和“宁夏地区出土的蒜头形骨朵为纺轮”,进行讨论研究,将此两个命名进行重新修正,其确为西夏骨朵的两个类型。同时,对西夏时期骨朵研究资料的重新梳理、归纳和完善,以提高研究成果的真实性和准确性。为西夏时期骨朵的研究梳理出了更清晰的发展脉络,形成了更加全面、系统的研究体系,同时为西夏时期军事装备和礼制仪卫制度增补了新的内容。