基于核心素养的体育产业创新创业人才培养研究

2021-11-27钟春杰

王 榕,钟春杰

(福建体育职业技术学院,福建 福州 350003)

一、问题的提出

2019年9月,国务院办公厅发布了《体育强国建设纲要》,提出:将体育强国建设全面融入我国经济社会发展的总格局,加快发展体育产业,培育经济发展新动能成为重要经济任务之一。[1]近年来,体育产业增速一直保持高位,2014年至2017年,我国体育产业增加值年均增速达到24.6%,预计到2035年,我国体育产业总产值占GDP比重将达到4%左右。分析其原因,关键在于体育产业创业。体育创业无论是在促进投资、刺激消费,还是促进国际贸易均发挥了重要作用。它既是体育产业新的增长引擎,也是体育产业创新的实践平台。2018年国务院下发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》,明确要求高校要加速创新创业人才的培育[2]。因此,体育高校培养一批价值观正确、能力突出、思维开阔的创新创业人才,既是人才培养面向市场的需要,也是促进大学生就业的重要途径。

2017年教育部思政司发布了《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》不但强调了社会主义核心价值观的思想引领作用,还重点提到了发挥创新创业教育的实践育人功能[3]。因此,思政教育和创新创业教育二者相辅相成:一是创新创业人才培养需要正确的思想价值引领,以保证高校立德树人目标的实现;二是创新创业的实践性,丰富了思政教育的形式和现实意义。二者的结合既能解决学生生存就业等实际问题,又能发挥价值取向的引领作用;既能提升大学生的社会责任感和职业道德感,又能促进学生的全面发展。

体育创新创业人才培养怎样才能符合时代赋予的要求?本文基于社会主义核心价值观和学生全面发展的思路,从“学生核心素养”的视角出发,探究体育类高校创新创业人才培养规格和实施途径,以期更清晰地回答“培养什么人”“如何培养人”等问题,因此具有较强的理论价值与实践意义。

二、研究回顾

党的教育方针是我国教育实践活动的行动指南,社会主义核心价值观是我国主导的价值观念,思政教育从宏观上把握了创新创业教育的方向性,回答了“培养什么人”这一关键问题,同时也是时代的使命和要求。中观层面,核心素养是社会主义核心价值观和党的教育方针的具体化,针对创新创业,明确学生应该具备的必备品格和关键能力,用于指导人才培养实践。体育产业是当前创新创业的热门领域之一,从体育产业的一般性和特殊性出发阐述“如何培养人”,是创新创业教育实践的微观层面。本文将从以上创新创业的宏观、中观、微观三个层面回顾其研究现状。

(一)思政融合下的创新创业教育研究

思政教育融入创新创业教育与当前主导的“大思政”格局相统一。将思政教育融入专业教育,是为了更好地促进高校立德树人目标的实现,为实现中华民族伟大复兴培养全面发展、德才兼备的中国特色社会主义可靠接班人和合格建设者。现在普遍认为,创新创业教育并不是让“人人创业”,而是通过这类教育,培养学生的创新精神、创新思维和能力,同时具备一定的创业意识和创业知识。创新创业教育的最终目标是实现学生的全面发展,其“实践育人”功能的发挥也与思想政治教育的思想引领作用密不可分。

思政教育融合的创新创业研究近年来逐渐增多,研究重点主要集中在两个方面:一是审视思政教育对创新创业教育所发挥的积极作用,阐明其重要性[4-5];二是“实施途径”方面的研究,即从当前创新创业教育中的不足出发,阐述师资培养、教学内容更新、加强实践等思路[6-7]。现有研究对于在创新创业教育“融入哪些思政元素?”“如何有效融入?”缺乏系统性和可操作性的研究成果。在共性的结论中,学者们都十分强调在创新创业教育需要社会主义核心价值观的引领,有利于把握创新创业教育的本质,保证创新创业教育发展的方向性。因此,思政教育融合下的创新教育,应考虑将社会主义核心价值观作为基本的指导思想,继而思考如何将其转化为教学目标和教学内容。

(二)核心素养与创新创业相关的研究

“素养”是指在教育过程中逐渐形成的知识、能力、态度等方面的综合表现,其对应的主体是“人”或“学生”,是相对于教育教学中的学科本位提出的,强调学生素养发展的跨学科性和整合性。[8]从根本上说,核心素养回答了“教育应该培养出怎样的人?”这一关键问题。核心素养对应的英文词语是“Key Competences”,欧盟在二十世纪末建立了创业的关键能力框架,开始推广通过创业教育改变个体创业思维的理念,由此也提出了“核心素养”这一概念。欧盟将创业教育塑造创业思维的目标具体化,实现了将创业教育融入终身教育体系的理论构建。因此,核心素养与创新创业教育实践,在诞生之初便密不可分。

在国内对于核心素养的研究中,获得较为广泛认可的研究成果是由北京师范大学的林崇德教授团队提出的“中国学生核心素养”框架。该框架根植于社会主义核心价值观,是连接党的基本教育方针、教育目标与具体教学实践的中介环节,其意义在于明确学生能够适应当代社会发展和自我终身发展所需要具备的品格和关键能力[8]。基于核心素养的创新创业人才培养研究主要集中在创新创业课程建设和创新创业能力结构方面。例如,袁泉从核心素养的视域出发,讨论了创新创业与核心素养的内部结构,以及两者之间的关系,并提出基于核心素养框架的创新创业人才质量评价体系[9];成希[10]、李一枝[11]提出基于核心素养理念的创新创业教育课程建设思路。于晓艳基于核心素养框架,提出大学生创新能力主要包括思维能力、非智力因素和创新实践能力[12]。目前基于核心素养的创新创业研究并不多见,且对于如何将核心素养与创新创业能力要求进行有机结合,尚未形成统一的认识;就如何基于核心素养重构创新创业教育人才培养的目标和培养路径,缺乏实践性的研究结果。

林崇德教授团队研究认为,核心素养的培育是通过一定的学习方式皆可获得,核心素养的具体要求应在各个学段、不同学科中进行贯彻,最终体现在学生的品格和能力培养上。核心素养所体现的发展性目标与创新创业所强调的成长性思维、创造性实践、持续学习以及在不确定的发展环境中解决问题的能力要求是一致的。可以说,核心素养所提及的要素正是创新创业能力的内核。基于核心素养构建创新创业教育培育目标、学业质量标准、课程体系,提升师资力量以及创设教育环境是在高等教育学段贯彻核心素养的关键路径。

(三)体育创业的研究

根据李克敏[13]的体育创业研究1991-2015的知识图谱分析得知,关于体育创业的研究从2009年开始逐渐出现。其研究内容主要围绕体育及相关专业的大学生就业和创业的发展方向而展开。在2011年,体育创业的研究关键词主要围绕“培养模式”“创业素质”和“创业者心理素质”几个方面。自2012年至2015年,研究热点则是体育大学生创业能力培养的教育工作,主要关注“课程体系”“培养路径”等关键词,近三年的相关研究多进行创业的“影响因素调查”。2010年教育部《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》明确提出创新创业教育“面向全体学生,结合专业教育,融入人才培养全过程的教育价值定位”。[14]因此,创新创业人才的培养如何落实到体育专业人才培养过程中,也是当前的研究热点之一。

当前对创新创业素质主要围绕着创业机会、资源整合、运营管理等创业领域的核心内容展开讨论,体育行业创业者的一般创业技能与其他行业的创业者大体上是一样的。但是,体育的特殊性和以体育为基础的创业特质对创业能力有很大的影响[15],而现有的研究中对于体育行业的特殊性较少有明显的体现。由于体育创新的复杂性,往往需要运用管理技能发现跨体育部门的协同效应。除此之外,从体育产品的性质出发,对于运动风险的防范、创业者本身所具备的体育精神品质、如何平衡商业利益与社会效益以及适应不同运动项目所处的多元环境(大众、专业、非政府组织等),在体育创新创业教育的设计中,都应综合考虑。从能力素质培养的角度,针对体育类高校学生如何进行基于社会主义核心价值观的创新创业教育研究则是空白。

综上所述,“核心素养的培养”“思政教育”“创新创业教育”三者无论是在教育目标、教育内容和价值取向上均具有一致性,关注的重点都是“育人问题”和“人的全面发展”。笔者认为应以社会主义核心价值观为立足点,明确体育创业者应具备怎样的核心素养,进而指导创新创业人才培养的目标的构建,再将其渗透和落实到创新创业的系统化的教育过程中,从而培养出体育产业合格的创新创业人才。

三、基于核心素养的体育创新创业人才培养的探讨

(一)“培养什么人”——基于核心素养的体育创新创业人才规格的描述

1.体育创新创业人才规格界定的理论基础

创新创业的基本定义,是指在创业主体在开拓性、原创性或技术性等方面实现了突破,进而通过成立企业或社会组织以实际行动谋求价值创造的过程[14]。由此可以看出其中有两个关键性的环节,一是创业机会的落地执行,二是企业持续的运营管理,创新创业人才应培养能够应对这两个阶段的关键能力。

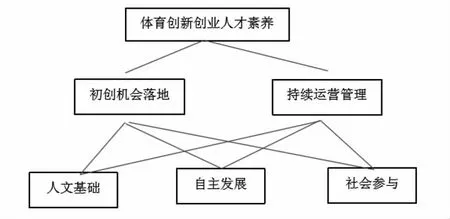

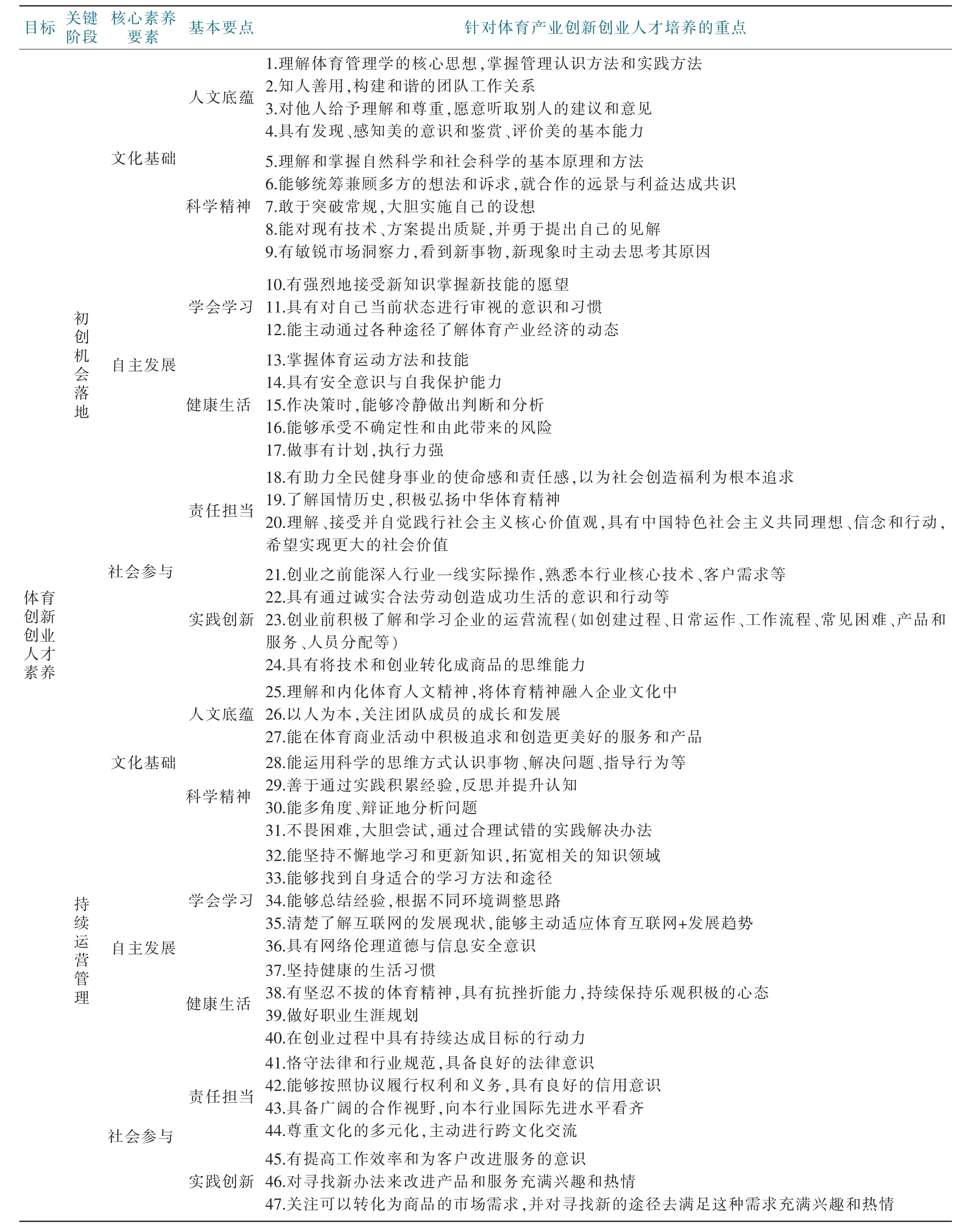

2016年,林崇德教授团队发布其课题研究成果“中国学生发展核心素养框架”。该成果提出“核心素养”分为文化基础、自主发展、社会参与三大方面,同时又综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六个要素[8]。在具体的人才培养中,还应该把总体框架和创新创业人才培养的学科领域相结合,与教学实践相结合。

2.体育创新创业人才规格的确定

在前人的研究中,从核心素养角度探讨体育产业创新创业人才培养规格的研究未有多见。袁泉探讨了两者的内部结构,将学会学习、实践创新归为创新创业能力,科学精神归为创业意识,健康生活、人文底蕴和责任担当归为创新思维。而本文认为核心素养的几大方面在社会责任感、创业意识、创业精神和创业能力四个方面彼此有交叉,并不能单一归类。因此本文基于创新创业的两个关键环节,分别以核心素养总体框架中三大要素为支撑,并具体定位于体育产业创新创业领域对其人才规格进行探讨(图1)。为更加契合体育产业的需要,邀请2名位管理专业教师、1名创业课程教师、1名思政教师以及2名企业高管,通过专家讨论法对各个基本要点的具体表述。课题组整理了前人对“创新创业素质”的相关能力素质描述共195条提供专家进行筛选和讨论[16-20]。在专家意见的基础上进行整理和归纳,最终确定47个,如表1所示:

图1 体育创新创业人才素养结构Fig.1 Talentquality structure of sports innovation and entrepreneurship

表1 基于核心素养的体育创新创业人才规格描述Tab.1 Standards of sport industry innovation personnel based on key competences

(二)“如何培养人”——体育高职创新创业教育实践的初步探讨

1.明确创新创业人才培养目标

当前体育类高校的创新创业课程由于缺乏指导性的思路,课程教学目标不够明确,对学生创新创业能力的提升没有达到理想的效果。授课教师往往从所选教材中提炼知识点和学习目标,与创新创业实践的需求难免有出入。另外,“双师型”教师在该门课程中较为缺乏,没有体育行业实践经验的教师也很难正确把握课程的培养目标。因此,本文认为可以基于前文构建的人才培养规格,开发体育创新创业人才评价量表,对体育产业创业者开展广泛调研,研究影响体育创业成功的关键因素或关键因子。在此研究结果的基础上进行课程目标的设计,进而结合课程培养目标,构建创新创业教育的知识体系,并组织和设计一定的教学实践环节,实现理论与实践的结合。

2.多元化课程体系的建设

课程体系是高校进行人才培养的主要支撑,“核心素养”的培养和形成需要在教学实践环节中得以落实。以体育类高职为例,将创新创业列为独立的一门公共基础课程,以此支撑学生创新创业能力的培养显然是不够充分的。面向体育产业的创新创业课程实际上是由多学科共同支撑的课程网络,不仅包括体育学、管理学,还包括经济学、心理学等等,涉及面非常广泛,在一门独立的课程中很难完全实现培养的目标。体育高职院校可以充分发挥职业教育校企合作的优势,搭建理论知识、技术技能、行业实践为一体的培养机制。除了课堂教学之外,在专业实训、实习过程中,让学生到创业成功的企业参观、调研、实训、实习等,实际参与企业的运营过程,增强学生的创业技能储备和行业实战经验。在课外,积极开设校内创新创业竞赛、营销技能模拟、企业家讲座等活动,将创新创业教育进行延伸,激发学生参与创业实践的兴趣和热情。

3.建立创新创业人才跟踪评价机制

对人才培养质量进行评价是保证教育实践有效性的重要手段,其目的在于客观反映学生创新创业素质的状况,反思和规范学校创新创业教育行为。为了更好地诊断和修正教学过程,引导和激励学生明确自己的努力方向,应当建立合理的指标体系,优化评价方法。从评价指标来说,学界没有统一权威的论断。本文基于较权威的核心素养框架建立的指标体系可作为参考。在评价方法上,应该是动态的,也就是说不能只在某个阶段对学生进行一次性的评价,而是要进行“跟踪”评价。从学生未接触创新创业教育、接受创新创业教育、毕业,再到实施个人的创业等多个时间节点进行跟踪,建立学生的能力发展的成长档案。跟踪信息数据能够为学校更好地开展创新创业教育提供有效的反馈信息,为创新创业教育决策提供科学依据。

四、研究结论

以社会主义核心价值观为引领,以核心素养为桥梁,以创新创业教育为实践载体,是为体育产业发展培养创新创业人才的时代要求。在培养过程中,应首先明确体育产业创新创业人才培养的规格要求,才能更好地指导创新创业课程体系建设、质量标准设置、提升师资力量以及创设教育环境等方面的教育实践活动。体育创新创业教育还应具体问题具体分析,针对体育产业特色真正培养出一批“懂体育、善经营”、有创新精神、有实践能力的复合型人才。