先贤一语三冬暖

——我与三位学术大家的书信缘

2021-11-25张昌华

张昌华

季羡林:信中致歉显谦和

我结识季羡林是北大中文系教授商金林先生介绍的,我为他选编、出版过《季羡林自传》和散文集《清塘荷韵》等。北大朗润园季府我去过多次,他送给我不少大著,为我写过多幅墨宝,然信竟只此一封(1992.7.8)。从这封简短的信中,可以读出季先生的平易谦和。他在《寿作人》一文中,引用了我致他的信,还立马来信作了说明,对未及事先征得我的同意而表歉意。

那是1992年1月,我拜访吴作人先生,同仁请作人先生在纪念册(出书制版用)上签名,他偶见纪念册上季羡林的签名,十分激动。当时他已严重中风,不能言语,思维已不清晰。夫人萧淑芳女士请他写自己的名字,他见到季羡林三个字,非要把名字签在季羡林名字旁,可他不会写自己的名字了,签(画)出的只是几根线条,依稀可辨那是一个“林”字。我将这件事写信告诉季羡林先生,季羡林立马写了《寿作人》,发在《光明日报》上,追忆他与吴作人相处的往事。几天后我收到季先生来信。

昌华先生:

惠书并赐寄的《100个人的十年》已收到,谢谢!此书外面传言已遭禁,看来还没有被打入“另册”。无论如何,我得此书,是十分高兴的。我绝非什么书法家。嘉命难违,勉强作被赶上架的鸭子。用毛笔抄录了一段拙作《八十述怀》中的文字,今寄上,请查收。接到你上封谈吴作人先生的情况的信以后,我十分感动,立即拿起笔来,写了一篇《寿作人》,已于昨天(七月七日)见报:《光明日报》,我没有来得及征求你的同意,我擅自从你的信中摘录了一段。务请原谅,想先生已经见到此文。今夏北方酷暑,前日竟达到摄氏37.5度之高度。旱象严重,南方一些地方则又大水。

即祝

撰安!

季羡林

1992年7月8日

1992年7月8日季羡林致作者信

1996年季羡林在书房(张昌华摄)

王世襄:“编者往往比作者更重要”

新千年前后,王世襄先生大名远扬,如雷贯耳,被誉为“京城第一大玩家”,文博界、民俗界的粉丝多得不得了,到他北京芳嘉园拜访者一时如过江之鲫。我虽喜附庸风雅,但不敢贸然访谒。我有缘识荆,是陈小滢介绍的。我为小滢父母陈西滢、凌叔华编散文合集《双佳楼梦影》时,请小滢自题书名。小滢说她自幼在国外生活,汉字写得能吓死人,她推荐王世襄,说王先生与她母亲在英国时有交往,而且还说她母亲去世时,王先生亲自吊唁,还送了一副挽联:“叶落丹枫归故土,谷空兰谢有余馨”。1995年秋,我登门拜访王世襄,请他为陈、凌散文合集题签。先生自谦一番后还是答应了。在1995年10月他给我写的第一封信中说“遵嘱重写书签”,非字写得不好,而是陈小滢对原拟的书名《爱山庐梦影》不满意,要求改为《双佳楼梦影》(她父母居武大时楼名)。迫不得已,请王先生重题。

2000年前后,我在《人物》开了一个专栏,专写文化名人,编辑部点名要我写王世襄。受人之托,忠人之事。我不敢造次,写好后,呈请王先生寓目。他把我笔下对他的溢美之词删掉了,另纠正了几个史实上不确切处。我原拟标题是《大家王世襄》,他觉得过誉了,认为不妥,后改为《漫说王世襄》,他认同了,特意来信一封:

昌华先生惠鉴:

大函及文稿收到,揄扬过甚,惭愧惶恐。题目尤为不妥,请勿用。我看用副标题做题目即可。请酌夺。尊文流畅而有文采,只一些不尽符合事实的地方略作修改。北京期刊《人物》若干年前发表过介绍下愚的文字。去年又有人投稿记我和咸宁渔家打鱼的文章,再投可能太多了。《中华英才》(不知名称是否对?)曾两次要采访我,因未找到合适的执笔者而未果。不妨试投,或许比《人物》合适些。《锦灰堆》中的图片您不妨尽管用。草草函复,即颂

文祺!

王世襄2000/12/12

稿子在《人物》刊发后,社会反响不俗,《新华文摘》即时转载了。我将此事告诉了先生,他十分高兴,又写信告诉我说他专门到人民出版社门市部买了一本。

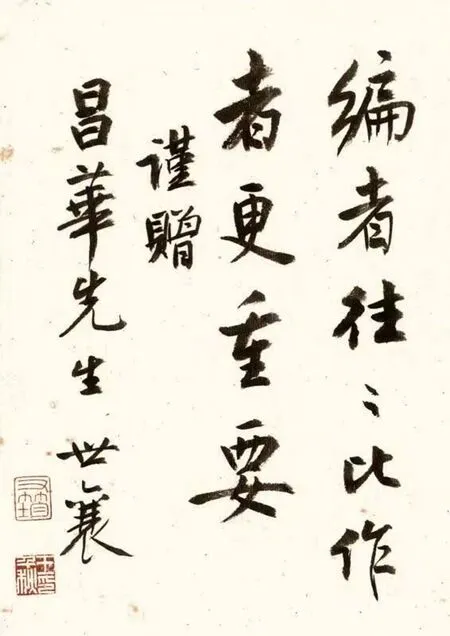

某年,我去他家玩时,请先生为我留墨,他在我册页上题了一句“编者往往比作者更重要”,我无以为报,送了他一函水印木刻《北平笺谱》。王世襄为人特别随和谦恭,质朴得像尊陶俑。先生样子木讷,平时话不多,但出语幽默,其书法也属上品。他的芳嘉园小院名字就有诗意,院内花木扶疏,给我印象最深的是宅前有只自制的大信箱,是他自己用几块未经加工的毛糙的木板钉制的,足有小书柜大,他用毛笔自题“王世襄信箱”五个大字。那信箱经风雨侵蚀,斑驳不堪,一如他为人的质朴、实在,有容乃大也。1997年,王世襄迁出生他、育他80年的芳嘉园小院。此前,我听说小院要拆迁,悄悄溜进小院,未敢惊动主人,专门拍了小院风景和那只质朴无华硕大无朋的“王世襄信箱”。

王世襄题赠本文作者墨迹“编者往往比作者更重要”

1996年12月27日王世襄(右)与作者合影(张禺摄)

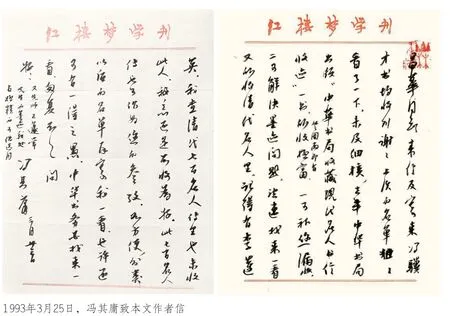

冯其庸:“如再发表不大合适”

1993年初,某出版社约我为他们编一本《中国近现代名人手迹》,我不知天高地厚接手;然那时资料匮乏,加之我在这方面的知识储备不够,遂向冯其庸先生请教。他复信我:

昌华同志:

来信及寄来冯骥才书均收到,谢谢。上次的名单粗粗看了一下,未及细核,去年中华书局出版《中华书局收藏现代名人书信手迹》一书,所收极丰,一可补您漏收,二可解决墨迹问题,请速找来一看。又所收清代名人里,记得有李莲英。我查清代七百名人传里也未收此人,我意还是不收为好。此七百名人传也可作为您的参考。如方便,分类以后的名单能寄我一看,这样还可有一得之愚。中华书局务必找来一看。

匆复

冯其庸

三月二十五日

又先师王蘧常先生的墨迹我处有极雅精可供选用

1988年,我社的《东方纪事》创刊,我向先生约稿,先生不计前嫌(前书无果),赐散文新作《绿杨城郭忆扬州》。先生没有卖人情,坦诚相告此稿本为他刊而撰,今易主而已。那时出版业落后,铅排。我接稿后即编发下厂,正在一校时,忽又接先生来函:“……这样,您处的稿就不能发了,只好请您撤下此稿,不知造成了您的困难没有?我定当于近期寄您一稿,以补前失,至请鉴谅。”因为久无音信的那家杂志近期把这篇稿子发了。紧接着6月10日冯先生寄来了新作《大块假我以文章》,云“以补前失”。先生的谨严与自律真是我们的楷模。

此后,我俩的交往日渐多了起来,他途经南京曾多次约我晤叙。我进京公干之余常到他府上请益,有幸目睹他挥毫泼墨的潇洒风采。情动之下,遂起“歹念”,回宁后斗胆写信试向先生求墨,不料先生雅兴大发,同时惠赐我一幅《秋风图》和一幅字。那字写的是李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,大概是想呼应他赐的《绿杨城郭忆扬州》吧。

新千年,大概是在他楼兰之行后,他途经南京,又邀我去饭店晤叙。我覥颜应召,一见面,我便就“手迹”未能出版的事表示歉意。他见我尴尬的样子,摇摇手,宽慰我:“正常,正常。”告辞时,我已出门,他忽然追了出来叫我:“回来!回来!”我忙折回头,他将一只大信封递给我:“一幅小画,留作纪念。”那一刻,我真不知道说什么才好,只有鞠躬致谢。

我退休后,帮友人操持《百家湖》,试着重拾那段与先生的旧谊,我先寄杂志投石问路,一年后才给他写信。这时先生年已九旬,仍热情回应,但听电话、写信均已不便,多由夫人夏师母转达。我向先生请安并询近况,两个来回后,试请先生赐文稿和画作。师母说,老先生体弱、事多,已写不动了;但她邮来了画册供我选用。在那年岁末与夏师母言谈中,获知冯先生老家无锡为他建了个“冯其庸艺术馆”,先生写了篇《我的根在前洲》,发表在《中国文化报》上,师母建议我有兴趣看看。我忙找来报纸拜读,先生对故土的眷念热爱,对故乡前贤的揄扬尊崇,对晚辈的殷切期望,尽显其中。我一时兴起就擅作主张,对该文中的一些时效性较强的句子做了一点小处理,将题目易为先生文中的诗句《坐对青山忆故人》,凡原稿更动处用红字标出,另打印一份更动后的文本一并奉先生,恳请他同意发表,以光增《百家湖》篇幅。冯先生接到后甚觉不安,立即让夏师母来电话表示感谢,说让我费了那么大劲梳理讲话稿;继而又说先生觉得“如再发表不大合适”。我问为什么。师母说:“老先生觉得不管怎么说仍是旧稿,有一稿两投之嫌。”遂作罢。也在这一年,某出版社邀我为先生编一本自传体散文集,我从《瓜饭楼文丛》中把先生的散文梳理一遍,遴选自传性质的散文30万字,编目并初拟了书名《人生散叶》,呈先生过目,蒙先生不弃,认可了,未做任何增删。可那家出版社奉给先生的合同中,有一条款说:书名最后由出版社确定。先生见了十分恼火,认为自家孩子冠名权怎么也被剥夺了?太不尊重人了,先生拒签。老辈人最讲“认真”。