基于古代医案分析中医治疗中风失语用药规律*

2021-11-22高鹏张娥张运克张婷婷

高鹏,张娥,张运克,张婷婷

河南中医药大学,河南 郑州 450046

目前,中风失语是脑卒中后患者神经系统功能出现缺损的重要临床表现。我国脑卒中后失语的发病率为35%以上,脑卒中后失语导致脑卒中患者认知下降和沟通障碍,严重影响脑卒中患者的生活质量[1]。中医把脑卒中后失语归属于中风失语证,是中风后主要症状之一。中医治疗中风失语具有悠久的历史,把中风的临床表现归纳为:偏枯、风痱、风懿、风痹[2]。风懿也名风癔,孙思邈《千金翼方》对风懿的解释:“风懿,舌强不能言”,这就是中风失语的言语障碍症状。中医对中风失语认识由来已久[3],关于中风失语证的文献记载首见于《黄帝内经》,曰:“心脉小且坚急,病发偏枯,男子病发左,女子病发右,舌不瘖转[4]。”历代医家对中风失语的发病病理也进行了论述:中风失语是由于人体阴阳失衡引起脏腑功能失常,在风、火、痰、血瘀等内外致病因素的作用下,导致人体的气血津液代谢紊乱,经络不通,脑失所养,言语不利[5]。

现代医学对脑卒中后失语的治疗包括:急性期早期积极治疗,高血压、糖尿病等基础病变的二级预防,言语治疗,早期康复等。研究发现,脑卒中后神经递质通络的修复和神经网络重建疗效不显著,所以挖掘中医历代医家的治疗经验,进而建立新的治疗思路具有重要意义[6]。古代医家的医案记录是后人学习、探索和挖掘历代中国医学家的医学思想和临床经验的宝库[7]。运用数据挖掘的方法研究医案的医学文献,探讨古代医家辨证组方的规律,对传承中医学经典理论具有现实意义[8]。当下,有许多常用的数据挖掘方法,比如通过关联原理和系统聚类可视化,可更加直观和准确地对经典中医理论进行解读[9]。本研究以国内中医文献数据较完善的第5版《中医医典》数据库为检索源建立中药处方数据矩阵库,并对药物的性味归经分析、高频核心药物的相关性分析、处方系统聚类等数据挖掘方法,探讨古代中医医家治疗中风失语的用药规律,为现代临床治疗中风失语提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料以中国中医药学会主办、湖南电子音像出版社出版的第5版《中华医典》数据库为研究对象[10]。按照顺查法检索医案部分治疗中风失语方剂117种,药物194味。以 “风懿”“风痱”“风喑”“瘖痱”“不语”“舌强”“不能言”“失音”“口噤”“言语謇涩”“语塞”“难言”为关键词进行检索,并以Excel软件进行整理。

1.2 数据筛选

1.2.1 筛选标准《中华医典》第十一部分医案所载处方适应症符合中风失语的中医诊断标准[11]。(1)医案中判定中风失语的中医主证采用国家中医药管理局脑病急症科研协作组制定的《中风病诊断与疗效评定标准》结合中风失语临床表现制定[12]:①主要症状表现为中风后出现语言功能障碍者:舌强、舌缓、失音、不能言、不语或言语謇涩、语塞;②次证为肢体不遂伴麻木、眩晕或头晕、吞咽困难或发呛;③发病具有前期诱因,脑卒中未发病前常有头晕等先兆症状;④患者发病的年龄在40岁以上;⑤医案记载明确具有主症或次证两个以上才确定中风失语诊断。(2)方药中的药味≥2味且≤35味。内服剂型。

1.2.2 纳入标准①医案记载中风失语证素信息完整,符合中风失语诊断标准。②所选医案具有完整的病名。③医案记载详细的用药信息:方剂的名称、组成的中药名称、使用剂量明确;文献中若对某方进行辨证加减,则将主方纳入,对加减方不重复纳入。

1.2.3 排除标准①重复医案;②排除医案中无准确病名、无病因病机论述、无明确诊断、无明确治则治法、无方药、无具体预后和转归等相关内容的描述;③医案记载的治法过于庞杂繁琐,导致对中风失语中风失语缺乏针对性的方剂;④有方名无具体药物组成的方剂;⑤方名在多本医著中重复出现的方剂;⑥药物具体用量不明确的方剂;⑦中医外治外用剂型。

1.3 处方中药名规范以《中华人民共和国药典》(2020版)[13]中药饮片标准为对照工具,规范处方中药名,如记载的药物“钩丁”或“丁丁”规范命名“钩藤”“元武板”规范命名为“龟板”等。

1.4 数据整理与分析整理数据采用Microsoft Office Excel 2013软件建立中风失语中风失语医案方剂数据矩阵库[14],按照中医文献整理方剂的内容格式(方剂编号、组成药名、药性四气、药性五味、药性归经等)对处方数据进行矩阵处理:把处方中的中药名采用二值量化处理(药物有输入1,无输入0)。分析高频核心药物,再采用Apriori算法使用SPSS Modeler14.1统计软件进行高频核心药物之间的关联分析[15]。采用系统聚类方法[16],使用SPSS Statistic 22.0 统计软件进行高频核心药物聚类分析,通过“中药矩阵”和“中药数据透视表”两个节点进行处方的数据结构化处理,分析组方规则和辨证选方依据。

2 结果

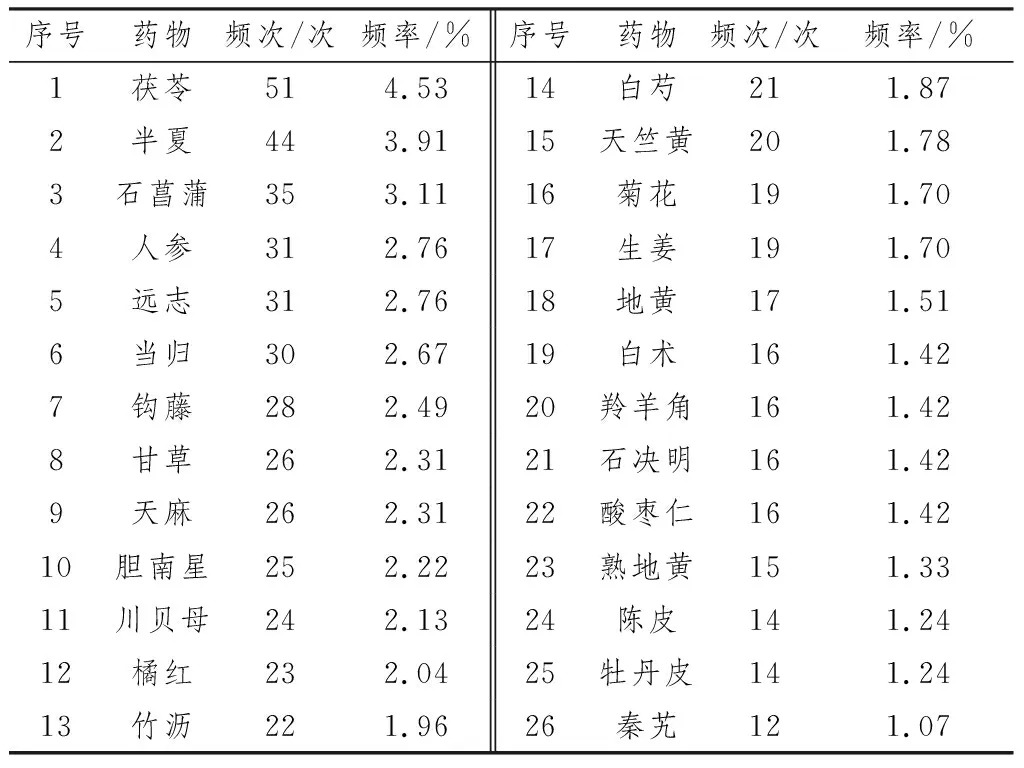

2.1 治疗中风失语医案药物频次分析检索到有明确辨证的治疗中风失语的方剂117首,包括药名规范化后的中药194味,治疗中风失语的中药使用频次为1 125次。进行单味高频中药检索分析,在纳入治疗中风失语的194味中药中,数据库内每味中药最少出现1次,其中单味药使用频次最多的中药为茯苓,共出现51次。再对使用频次≥10次药物提取,共得到26味中药依次为:茯苓、半夏、石菖蒲、人参、远志、当归、钩藤、甘草、天麻、胆南星、川贝母、橘红、竹沥、白芍、天竺黄、菊花、生姜、白术、羚羊角、石决明、酸枣仁、熟地黄、陈皮、牡丹皮、秦艽。此26味中药的使用频次占所有治疗中风失语用药频次的38.84%,见表1。

表1 治疗中风失语医案药物频次分析

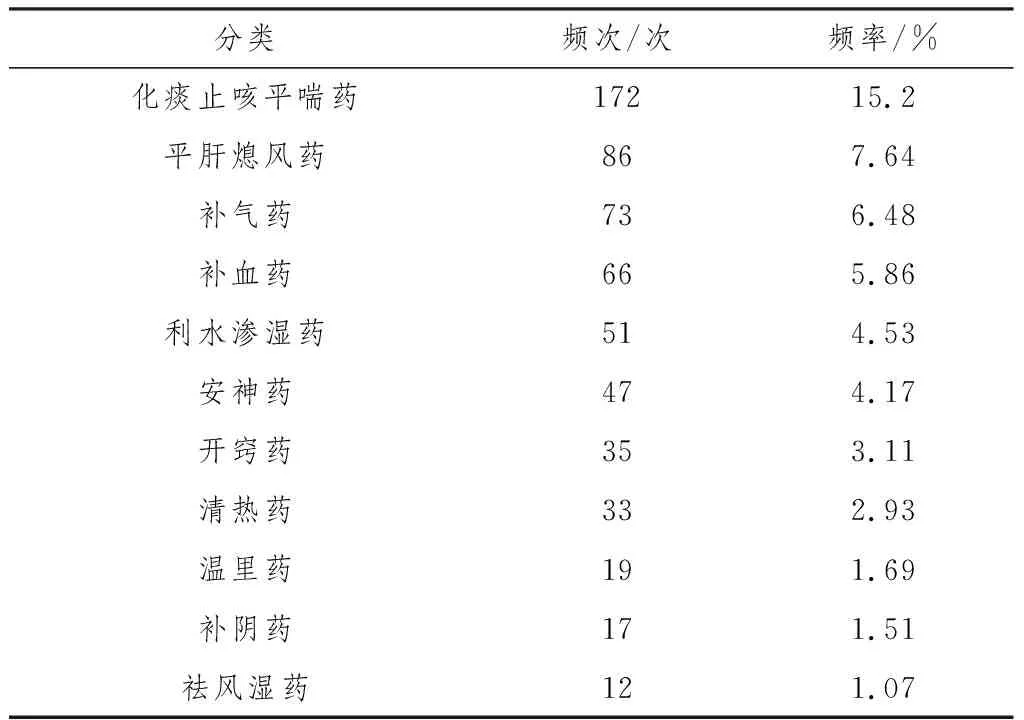

2.2 治疗中风失语医案高频药物功效分析对26味高频药物的功效分析,按照《中华人民共和国药典》(2020版)中药饮片的分类方法,统计出以化痰止咳平喘药使用频次最多(15.2%),第2位是平肝熄风药(7.64%),第3位是补气药(6.48%),见表2。

表2 治疗中风失语医案高频药物功效分析

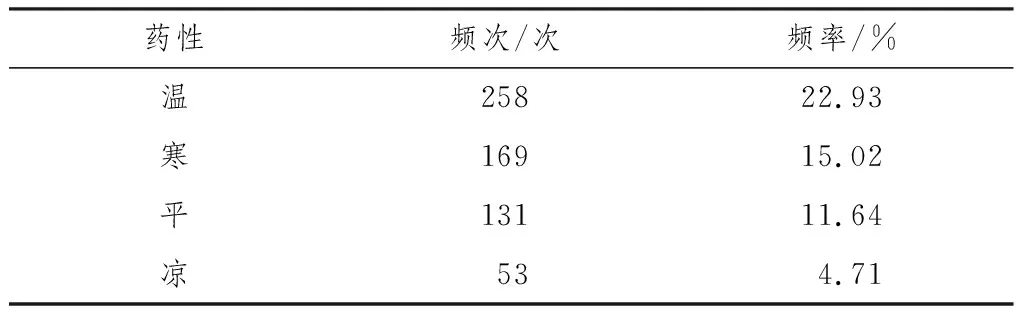

2.3 治疗中风失语医案高频药物四气分析对治疗中风失语医案中26味高频药物性能进行频数统计,按照寒热温凉四气分类进行分析(加上平性药为5类)。中药的药性第1位是以温性使用频率最多(22.93%),第2位为寒(15.02%)、第3位为平(11.64%)、第4位为凉(4.71%),见表3。

表3 治疗中风失语医案高频药物四气分析

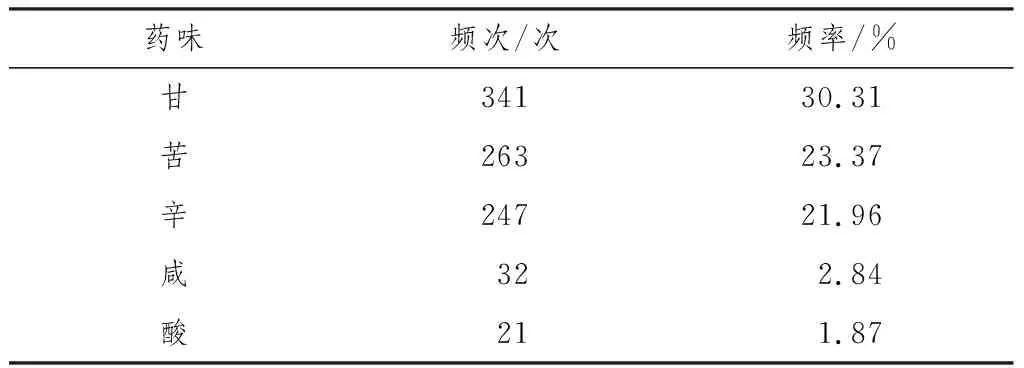

2.4 治疗中风失语医案高频药物五味分析对治疗中风失语医案中26味高频药物药性进行统计,药物药味第1位以甘味使用最多(30.31%%),第2位是苦味(23.37%),第3位是辛味(21.96%)等,见表4。

表4 治疗中风失语医案中高频药物五味分析

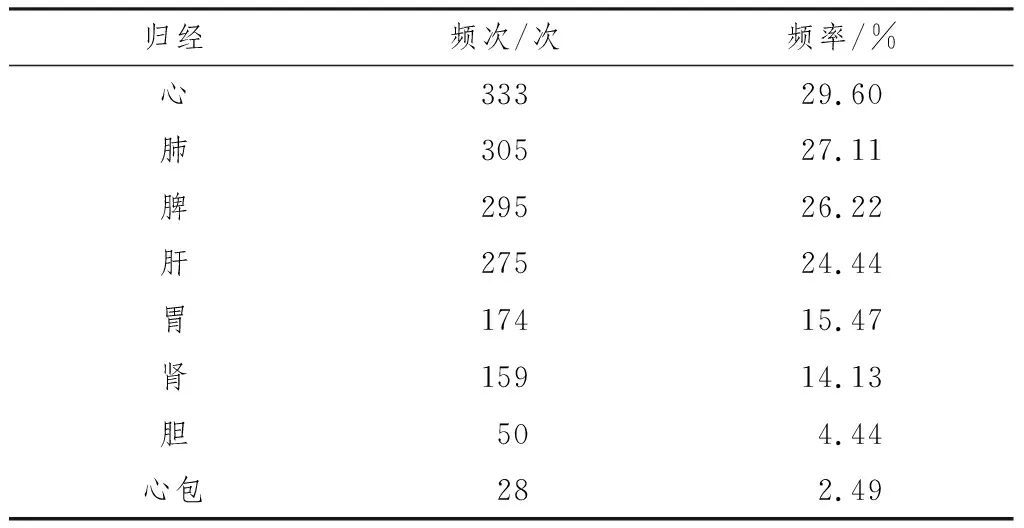

2.5 治疗中风失语医案中高频药物归经分析对治疗中风失语医案中26味高频药物归经进行统计,药物归经主要以心经、胃经、肾经、肺经、脾经、肝经、胆经、心包经为主。第1位是心经最多(29.60%),第2位是肺经(27.11%),第3位是脾经(26.22%),见表5。

表5 治疗中风失语医案中的高频药物归经分析

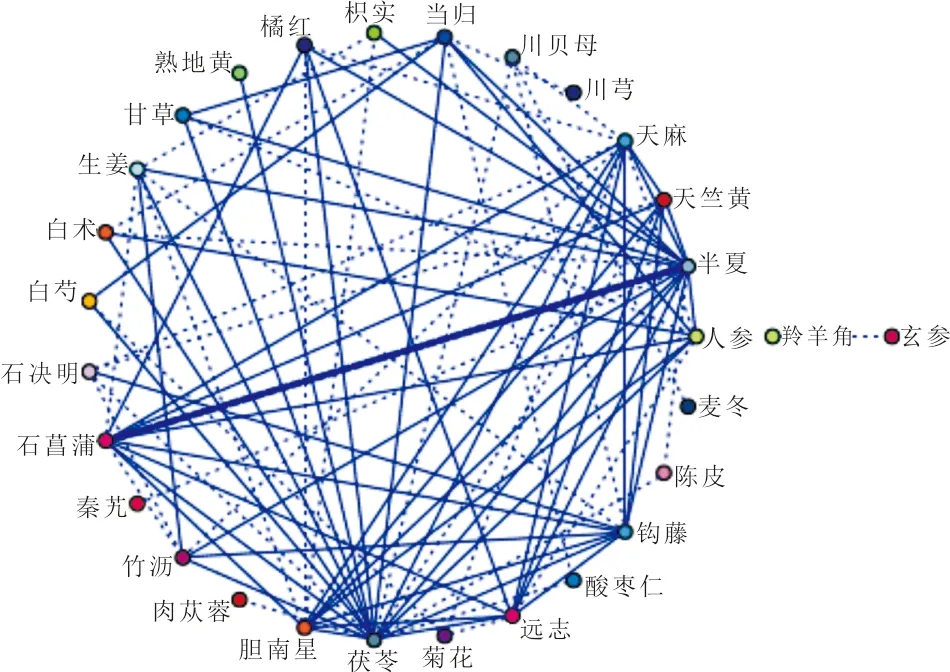

2.6 治疗中风失语医案高频药物关联规则分析关联规则用于分析治疗中风失语医案中高频药物的配伍[17],按照治疗有效理论,以最小条件支持度为10%,最小规则置信度为80,最大前项数 (中药数) 为5等条件进行关联规则分析,见图1。可见半夏与菖蒲 (21次)、半夏与茯苓 (20次)、菖蒲与远志 (19次)、半夏与胆南星 (19次) 的联系较强,并且对关联规则进行分析,得出了69条有效规则,见表6。

表6 治疗中风失语医案药物关联规则分析

根据相关性强的药物组合推广排名分析[18]:按照规则数12、最小支持10.256%、最大支持17.094%、最小置信度80%、最大置信度100%、最小提升2.127%、最大提升4.179%为条件进行关联分析。关联性较强的两味药物组合是天竺黄+钩藤,枳实+半夏;关联性较强的3味药物组合是半夏+天竺黄+钩藤,半夏+天竺黄+胆南星,半夏+橘红+石菖蒲,胆南星+茯苓+石菖蒲,胆南星+钩 藤+半夏。

注:中药相互间的关联直线线型越粗,表示中药之间的关联性越大图1 治疗中风失语医案高频药物关联网络图

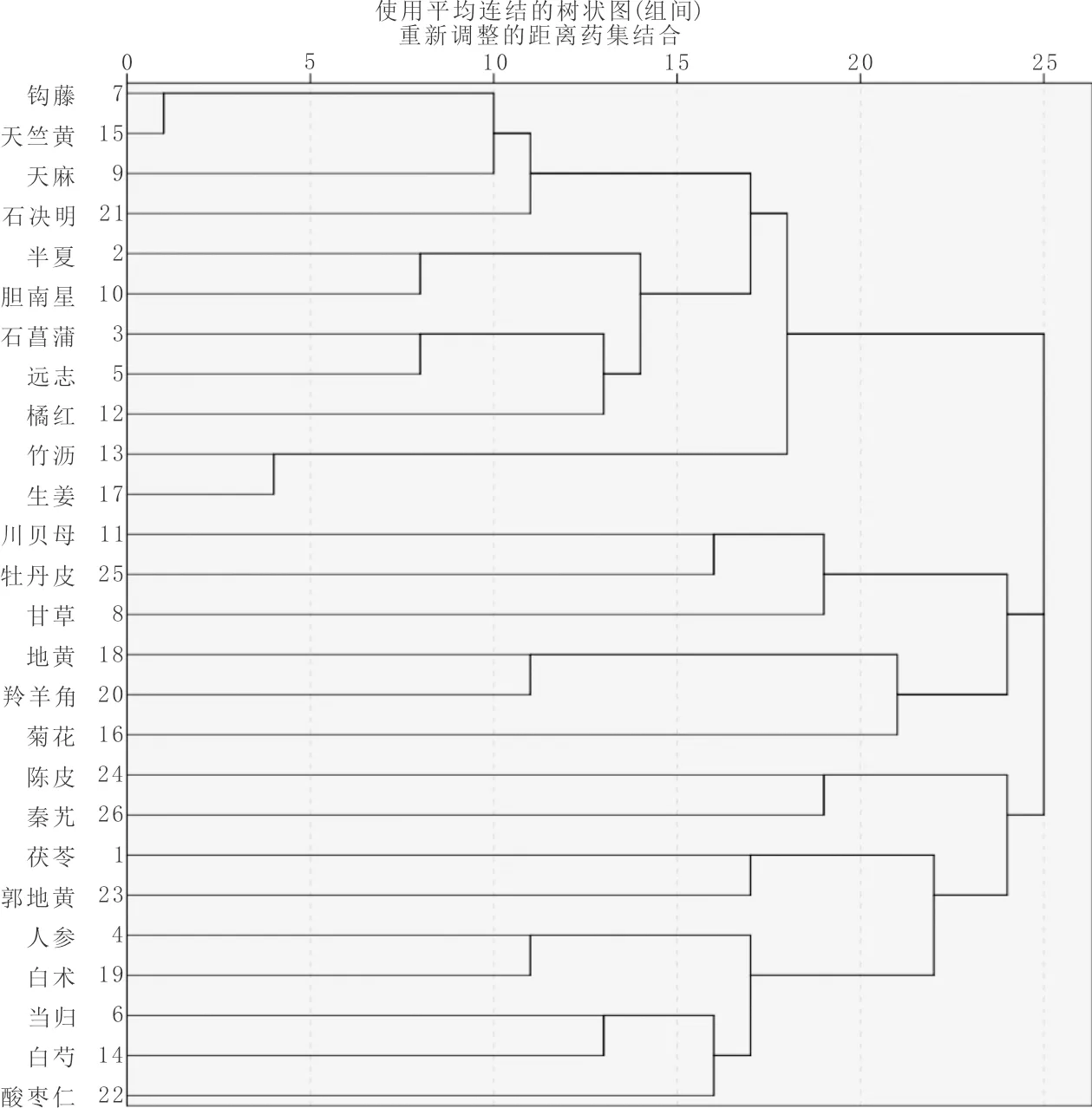

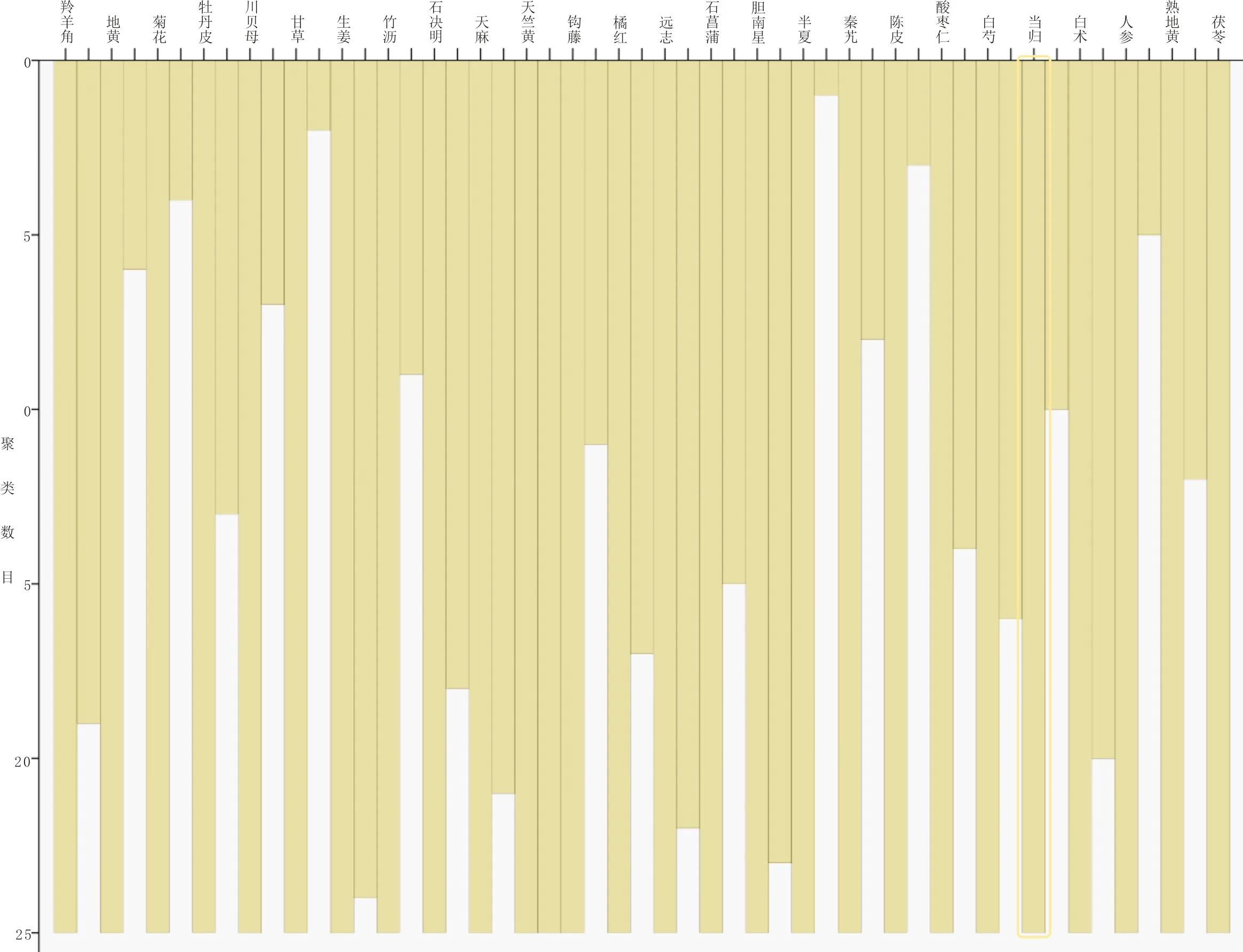

2.7 治疗中风失语医案高频药物聚类分析对治疗中风失语证医案中26味高频药物进行聚类分析,见图2、图3。核心26味高频中药可聚类为3类处方。

注:1:钩藤、天竺黄、石菖蒲、远志、石决明、天麻、半夏、胆南星、橘红、竹沥、生姜;2:羚羊角、菊花、地黄、牡丹皮、贝母、甘草;3:茯苓、熟地黄、人参、白术、当归、白芍、陈皮、秦艽、酸枣仁图2 治疗中风失语医案高频药物聚类分析树状图

图3 治疗中风失语医案高频药物聚类分析冰状图

3 讨论

本研究按照文献研究方法把脑卒中后失语临床表现结合中医中风病辨证特点对《中华医典》医案中方药进行了提取和数据语言的规范[19]。笔者运用了频数统计、关联原则、系统聚类等方法对《中华医典》记载的医案中的中风失语方药进行了统计分析。由于医家对中风失语的认识不同,选方用药也各有侧重,但是选择药物的药性又有集中趋势。笔者对26味高频中药的药性按照四气五味及归经进行分类统计分析,发现在历代医家记录的医案中治疗中风失语的中药药性以温性、寒性共用,温性药物最多;药味多选甘味、苦味和辛味,以甘味首选;归经以心经、胃经、肾经最多,以心经为最;功能分类以化痰止咳平喘药、平肝熄风药、补气药为主,化痰药最多。关联分析得到药物组合是天竺黄+钩藤,枳实+半夏,半夏+天竺黄+钩藤等为治疗中风失语核心药对。药物聚类分析得到3种核心处方药组,经过辨证及临床治疗经验总结为:解语胆加减、羚羊角散加减、八珍汤加减。综合药物频数、药类、聚类分组等数据,笔者总结古代医案记载治疗中风失语的辨证规律和组方规则:中风失语证型以痰迷心窍证、热伤血络证、肝肾亏虚证多见,组方规律以化痰开窍、清热散瘀、益气活血为主。

3.1 化痰开窍脑栓塞主要是由冠状动脉粥样硬化性心脏病或者慢性阻塞性肺疾病中的栓子脱落造成[20],随着血液循环阻塞到大脑中的血管,大脑会出现缺血性病变。如果堵塞位于大脑优势半球相关语言中枢,则可导致失语症。中医认为,心脑一体共主神明,肺主气司呼吸,话语的形成依赖于肺气的宣发肃降[21]。清代医家张志聪指出:病理情况下,如“肺病则气夺”,气机宣发不及,影响喉咽功能,导致“语言不发”[22]。根据中医脏腑辨证理论,中风失语病位在心肺,病机是气机郁结,痰浊阻脉,言语不利[22]。《圣济总录》也从解剖学角度论述了中风失语的病机:喉咙是人体气息的上下出入通道,会厌是语言发生的门户,如果气息宣降通顺,人体发出声音就无所阻碍[23]。如果心神为痰浊所蒙,气机升降不顺,患者出现言语不利,或者可听见声音但是不理解语义,或者可复述语言却不理解复述的内容,可以通过眼神和文字沟通但是不能说话[24]。

本研究通过分析古代医案中治疗中风失语的药物归经结果发现:归属心经频次最多,为333次;肺经其次,为305次,即治疗中风后失语多选用入心、肺经之品。治疗中风失语方剂的高频核心药物:茯苓为第1位(频次51次),分析其药性味甘、淡,平,归心、肺、脾、肾经,利水渗湿、化痰开窍的作用。半夏为第2位(频次44次),其药性味辛,性温,归肺、脾、胃经,具有燥湿化痰、降逆止呕作用。两味药相须为用,入脾经能使湿祛脾健,痰无生源之本,入肺经则肺得宣化,痰无留处之所。配伍后具有燥湿化痰、开窍降逆作用。现代治疗脑卒中后失语的中医方剂也以燥湿化痰、开窍降逆为治疗方法[25-27]。

笔者对中风失语医案高频药物使用Apriori算法进行关联分析表可知,钩藤+天竺黄组,石菖蒲+远志成强关联药对,经过系统聚类后治疗中风失语方剂1分析为,治疗中风失语常用方剂为解语丹加减(钩藤、石决明、天竺黄、半夏、天麻、石菖蒲、远志、橘红、胆南星、竹沥、生姜)。全方治疗原则以化痰开窍梳理气机,气血和畅不再上逆心脑,痰浊消融不再蒙蔽清窍,使患者神明语利。

3.2 清热散瘀随着脑卒中疾病发展,失语的病理出现两类变化[28]:一类是痰湿生热生风,气血上逆;二类是痰湿阻滞脾胃,后天失运清窍失养。朱丹溪认为,脾土为湿邪所困,后天失养运化不及而生痰湿,痰湿生热生风,气血上逆脑络引发脑卒中失语证[29]。尤怡在《金匮翼》的中风篇也有相关论述:脑卒中后出现舌体强硬不能言语,病理分析“痰涎风气之所为”[30]。笔者对医案高频药物聚类分析后发现,牡丹皮(频次14次)配伍地黄(频次17次)有清热凉血、活血散瘀的功效;羚羊角(频次16次)、菊花(频次14次)等中药具有平肝潜阳的功效,根据方剂七情理论,这两个药对可以组成镇肝熄风之剂。经过系统聚类后,治疗中风失语方剂2分析为,治疗中风失语常用方剂为羚羊角散加减[31](羚羊角、川贝母、牡丹皮、甘草、地黄、菊花),全方具有壮水柔肝,以熄风火之功效,治中风失语、筋脉痨痹、言语謇涩。现代药理研究发现,羚羊角含氨基酸、钙离子、镁离子、磷脂钠钾镁等多种物质[32],羚羊角散具有解热、安定、止痛、抗惊厥等作用,多应用在治疗脑缺血急性期的治疗[33]。

3.3 益气活血笔者对药性进行分析:补气药(6.48%)占第1位、补血药(5.86%)占第2位,治疗中风失语的医案方剂中活血温里之品使用较多。明代医家王伦在《明医杂著》的中风篇中也有相关论述:辨治脑卒中导致的失语诸症,从气血辨证入手,以“气虚死血”为主要病理[34]。明代医家楼英也有相关的论述:中风失语的病因病机概括为“脉道不利,血气闭塞[35]”。再如宋代医家杨士瀛在《仁斋直指方论精要》指出:“心为声音之主”。患者受到惊吓容易伤心神,心主血运,心伤则败血,血瘀填塞心窍,导致“喑而不能言”。明代医家王肯堂指出:气属阳也,血属阴也。阳气主动而阴血随行,病理情况下气虚血瘀可以导致病理变化“阳滞而阴凝”,即是对此病机的概括[36]。

根据中医藏象学说理论:心脏依赖脾运化的气血滋养而保持心脉通畅,心神清明而语言流畅[37]。语言发生的主要器官为舌。舌为心之苗,心神和舌动必须依赖脾运化水谷精微化生的气血充养,才能维持正常的言语表达。病理状态下,机体脾气虚导致运化失常,影响心神控制言语,出现失语症状[38]。经过系统聚类后治疗中风失语方剂3分析为,治疗中风失语常用方剂为八珍汤加减,方剂中配以人参(31次)补脾益气、安神定志,佐以生当归(30次)、地黄(23 次)补脾益气、生血养阴、益气活血。配伍解表药秦艽(12次)祛风解表以达解语解痉之效。现代药物研究表明,人参含有的一次皂苷具有抗组织缺血、抗血栓形成等作用,故又称为“人参抗栓素”,广泛应用于脑卒中患者[39]。地黄含有环烯醚萜、二苯乙烯、三萜等成分对神经系统和血液系统有显著作用,特别是应用在脑血管疾病的临床治疗中效果显著[40]。八珍汤具有免疫促进、改善血液流变学、降血脂、抗细胞凋亡等药理作用,广泛应用于治疗脑卒中后失语[41]。

本研究运用文献学的数据挖掘技术,通过分析古代中医医案提取中医治疗中风失语的特征,治疗方法主要体现为化痰、凉血、活血等,经过数据挖掘分析发现,解语丹、羚羊角散、八珍汤加减是临床治疗中风失语的主要方剂。