基于经络辨证的首尾取穴法结合冲击波治疗脑梗死后肩手综合征的临床观察*

2021-11-22孙颖哲范程欣祝鹏宇于天洋

孙颖哲,范程欣,祝鹏宇,于天洋,姚 嘉

(黑龙江中医药大学附属第二医院,黑龙江 哈尔滨 150000)

肩手综合征(shoulder-hand syndrome,SHS)是脑梗死后常见的并发症之一,一般发生于脑梗死后15~90 d,发生率为12.5%~70.0%[1],临床表现为患侧上肢疼痛、手部肿胀,皮温及颜色异常,上肢活动功能受限等。如果治疗不及时,会导致患者肩关节疼痛加剧、粘连、活动范围减少、患肢手部肿胀加重[2],严重影响患者的日常生活能力。现代医学以服用非甾体抗炎药与类固醇激素作为治疗肩手综合征的主要手段,可起到消炎镇痛、消除血管水肿和减轻炎症反应等作用。但肩手综合征治疗周期较长,而药物止痛时间短,且长期口服会导致胃肠道不良反应增加,给临床应用带来一定的限制,所以需要更多安全有效的非药物疗法治疗该病。根据经络辨证采用针灸治疗痛证疗效肯定,肩手综合征导致的肩痛和手部肿胀与经络循行关系密切。笔者团队自2018年7月至2019年12月采用基于经络辨证的首尾取穴法结合冲击波治疗脑梗死后肩手综合征,取得了良好的临床疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 诊断标准 脑梗死诊断标准依据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[3]。肩手综合征参照《康复医学》[4]中Ⅰ期诊断标准,患侧手部肿胀、颜色改变,肩胛关节出现疼痛,且以上关节出现活动受限。

1.2 纳入标准 符合临床脑梗死诊断标准的首次发病患者;符合肩手综合征Ⅰ期的诊断标准;患者年龄45~70岁;患者神志清楚,生命体征平稳;病程<6个月的患者;患者本人或家属签署知情同意书者;肩关节X线检查骨质未见异常。

1.3 排除标准 有肩关节手术或创伤史的患者;妊娠期或哺乳期女性;带有心脏起搏器或其他电子设备的患者;肩关节肿瘤、结核等患者;严重肝肾功能不全者;晕针或其他针灸禁忌证者;有冲击波治疗禁忌证的患者。

1.4 脱落标准 不遵从医嘱者;主动提出结束者;在治疗过程中使用与疾病相关的其他治疗者;病情加重者。

1.5 研究对象 将2018年7月至2019年12月在黑龙江中医药大学附属第二医院针灸科门诊治疗的64例脑梗死后肩手综合征患者按照门诊号码末位数字的奇偶随机分为治疗组(奇数)和对照组(偶数),各32例。

1.6 治疗方法

1.6.1 对照组(1)神经内科常规治疗:两组患者均进行脑梗死常规神经内科治疗,给予营养脑神经、改善微循环等对症治疗,根据患者病史给予相应的降压、降糖、降脂等相应治疗。(2)基础针灸康复治疗:两组患者均进行相应的针灸、康复治疗,针灸治疗参照《针灸学》[5]中风-中经络治疗,上肢不遂配肩髃、手三里、合谷,下肢不遂配环跳、阳陵泉、阴陵泉、风市、足三里、解溪。康复治疗如良肢位摆放,主动、被动运动,压迫性向心缠绕及冷水热水交替浸泡[6]。(3)冲击波治疗:使用瑞士产STORZ(MP100型)医用放射式冲击波治疗仪,冲击频率为60次/min,患者取仰卧位,选择患侧肩关节喙突、结节间沟、肩峰下滑膜囊等痛点作为刺激点进行体外冲击波治疗。操作时探头对准痛点,先用低频治疗并逐渐增大刺激强度,以患者耐受为度,每个疼痛点冲击400~600次,取2~3个疼痛点进行治疗,一般治疗激发总次数以1 500~2 000次为度,1次/d,20 min/次,治疗2周。

1.6.2 治疗组 在上述对照组治疗基础上,根据肩痛位置与经络循行的关系进行首尾取穴治疗。(1)手阳明型:疼痛部位以肩髃穴处为主,取合谷、迎香(双侧)穴;(2)手少阳型:疼痛部位在肩髃穴的稍后方,以肩髎穴为主,取中渚、丝竹空穴;(3)手太阳型:疼痛部位在肩背部,以臑俞穴为主,取后溪、听宫穴[7]。穴位常规消毒后,使用0.35 mm×0.40 mm安迪牌无菌针灸针直刺穴位约1寸,针刺得气后,进行小幅度提插捻转,手部穴位施以泻法,使局部出现针感。同时嘱患者活动肩关节,在活动受限的方向加大力度(以患者耐受为度)。1次/d,共治疗2周。

1.7 观察指标

1.7.1 VAS评分 同一名医师分别在治疗前、治疗后、治疗结束后1个月对患者进行VAS评分,具体方法:在纸上画一条10 cm的横线,横线一端代表着10分,另一端为0分,中间部分表示不同程度的疼痛,当患侧肩关节移动至某一位置感觉最痛时,记录下来,1~3分为轻度疼痛,4~6分为重度疼痛,7~10分为严重疼痛,重复两次,取两次的平均值。

1.7.2 Fygl-Meyer(FMA)量表评分 同一名医师分别在治疗前、治疗后、治疗结束后1个月对患者进行Fygl-Meyer量表[8]评估,上肢各项得分为0~2分,共计33项,得分越高表示生存状态越佳。

1.7.3 患肢手部肿胀评分[9]采用患肢手部肿胀评定,0分为正常;2分为轻度肿胀,关节周围软组织凹陷变浅;4分为肿胀明显,皮肤皱纹变浅,并可见指压性凹陷;6分为严重水肿,肿胀显著,皮肤绷紧发亮,皱纹消失,关节肿胀或积液高出邻近骨突部[10]。

1.8 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[11]及文献[12]拟定疗效评价标准。痊愈:患侧关节活动自如,无疼痛、水肿,肌肉无萎缩,皮温及颜色正常;好转:患侧关节活动轻微受限,疼痛减轻,水肿消失,肌肉略萎缩,皮温及颜色正常;无效:患者关节、水肿、肌肉等无明显改善。总有效=痊愈+好转。

1.9 统计学方法 采用SPSS 24.0统计软件进行数据分析,计量资料以“均数±标准差”()表示,组内比较采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验,计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

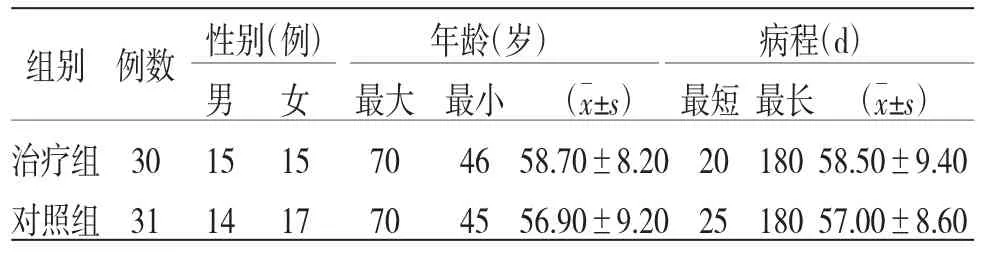

2.1 基线资料 临床观察过程中,治疗组有2例患者脱落,其中1例因私事终止治疗、1例合并止痛药物治疗,完成治疗30例,总脱落率为6.25%(2/32)。对照组有1例患者因晕针退出治疗,完成治疗31例,脱落率为3.13%(1/32)。两者脱落率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者性别、年龄、病程等比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。(见表1)

表1 两组患者基线资料比较

2.2 两组患者治疗前、治疗后及随访VAS评分比较 治疗前两组患者VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组患者治疗后和治疗结束1个月后随访VAS评分与治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.05),其中治疗组在治疗后和随访时VAS评分均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。(见表2)

表2 两组患者VAS 评分比较(,分)

表2 两组患者VAS 评分比较(,分)

注:与治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05

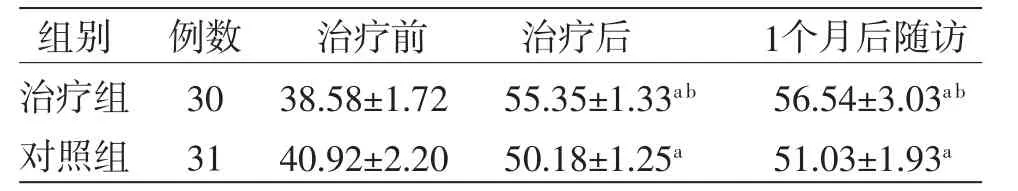

2.3 两组患者治疗前、治疗后及随访FMA评分比较 治疗前两组患者FMA评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组患者治疗后和随访时FMA评分与治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.05),其中治疗组在治疗后和随访时的FMA评分高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。(见表3)

表3 两组患者FMA 评分比较(,分)

表3 两组患者FMA 评分比较(,分)

注:与治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05

2.4 两组患者治疗前、治疗后及随访患肢手部肿胀评分比较两组患者治疗前患肢手部肿胀评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组患者治疗后和随访时患肢手部肿胀评分与治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.05),其中治疗组在治疗后和随访时患肢手部肿胀评分的均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。(见表4)

表4 两组患者患肢手部肿胀评分比较(,分)

表4 两组患者患肢手部肿胀评分比较(,分)

注:与治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05

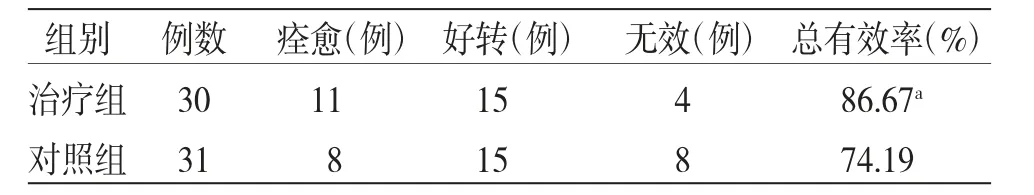

2.5 两组患者临床疗效比较 治疗组总有效率为86.67%(26/30),对照组总有效率为74.19%(23/31),两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。(见表5)

表5 两组患者临床疗效比较

3 讨 论

肩手综合征(SHS)属于中医学“痹证”“水肿”范畴[13]。临床研究分为急性期(Ⅰ期)、营养障碍期(Ⅱ期)、萎缩期(Ⅲ期)共三期。在该病的急性期时早诊断、早治疗,能够及时延缓肩手综合征的进展,防止出现患手畸形,影响日常生活能力和肢体康复。

肩手综合征的发病机制尚不明确,目前大多数学者认为交感神经系统功能障碍和炎症反应影响是其主要原因。脑梗死患者因为肢体偏瘫导致卧床,随着病程延长,患侧上肢肌张力逐渐增高,《素问·调经论篇》云:“手屈而不伸者,其病在筋。”瘫痪侧肘关节、腕关节和手指处于异常屈曲模式,引起上肢静脉和淋巴回流受阻,进而出现手部肿胀、疼痛,肩关节活动受限等临床表现。多数脑梗死患者患有高血压病、糖尿病、消化道溃疡等基础病,需口服多种药物进行对症治疗,非甾体抗炎药的副作用影响了部分患者选择止痛药进行治疗,这也导致有些患者疗效差。所以临床迫切需要一种起效快、止痛效果好、易于操作、费用低的非药物疗法治疗脑梗死后肩手综合征。

古往今来针灸疗法的止痛效果被广大临床医生和患者所认可。本研究采用的首尾取穴法是根据中医经络辨证理论,如果病变在经脉的起始穴处,针刺本经脉的止端穴,病变在经脉的止端穴处,针刺本经脉的起始穴,也可以起始、止端的穴位同时针刺。此种取穴方法见于彭静山所著的《针灸秘验》和孙申田所著的《孙申田针灸治验》。孙申田结合数十年治疗痛证的临床经验,将该取穴法在治疗肩手综合征时进行了拓展。脑梗死后肩手综合征导致肩痛的位置不在所属经脉的起始处或止端,而是在经脉循行中的位置,基于经络辨证的理论也采用循本经的首尾取穴法,取各经相对较容易得气的相对起穴和止穴部位。根据肩痛部位和所属经脉循行关系分为手阳明型[取合谷、迎香(双侧)穴],手少阳型(取中渚、丝竹空穴),手太阳型(取后溪、听宫穴)。

其中听宫、丝竹空、迎香属于首尾取穴法中的尾穴、止端穴。笔者团队选择的合谷、后溪、中渚均不是所属经脉的起始穴,孙申田认为这3个穴位比本经的起始穴在治疗肩手综合征时更容易得气,治疗效果更好。《席弘赋》中记载:“久患伤寒肩背痛,但针中渚得其宜。”《针灸大成·卷三·杂病学法歌》描述合谷穴“肩背并和肩膊痛,曲池、合谷七分深”。《备急千金要方》记载“后溪主肩臑痛”。这些中医针灸经典原文均说明了上述3个穴位在肩痛治疗中的重要地位。针刺这些穴位可以激发本经经气,使经气循环贯注,疏经通络,益气活血,从而起到缓解脑梗死后肩部疼痛、消除患肢手部肿胀的治疗作用。同时面部及手部取穴不仅可以方便医者在针刺时进行提插捻转手法的操作促进得气,还有利于患者活动肩痛侧上肢,增强人体气血运行,改善患者局部疼痛症状、促进上肢静脉回流,产生综合疗效。

体外冲击波通过机械性脉冲压强波冲击肩部,对人体组织的作用力较强,局部高强度的冲击波能对神经末梢组织产生超强刺激,特别是对痛觉神经感受器的高度刺激,可降低神经敏感性,从而缓解疼痛[14-15]。本研究也证实冲击波治疗脑梗死后肩手综合征疗效肯定。冲击波治疗能有效改善肩手综合征患者的肩关节活动度、上肢肿胀及疼痛程度,提高上肢运动功能和生存质量。

笔者团队多年来应用基于经络辨证的循经首尾取穴法针刺治疗脑梗死后肩手综合征,在针刺的同时让患者做患侧肩部运动,这样不仅能观察到针刺的即刻疗效,同时患者在主动活动中减少了被动活动的痛苦,并可根据疼痛程度自动调整肩部活动范围。针刺结合体外冲击波针对病变进行多方位、多靶点治疗,不但能最大程度减轻患者痛苦,而且还能发挥患者的主观能动性,可顺势活动肩部,减少被动活动甚至暴力拉伤带来的继发损害,取得很好的临床疗效。

本研究中治疗组总有效率为86.67%(26/30),对照组总有效率为74.19%(23/31)。治疗组治疗后和随访期VAS评分、手部肿胀评分均低于对照组,FMA评分优于对照组(P<0.05),说明两种方法对改善脑梗死后肩手综合征均有疗效,且治疗组优于对照组。基于经络辨证的首尾取穴法结合冲击波较单纯冲击波疗效更加突出,止痛效果更强、更能改善患者肩关节的活动范围,减轻患侧手部肿胀,促进日常生活能力的恢复。

同时本研究采用的基于经络辨证的首尾取穴法源于中医经典理论,又与现代公认有效的治疗关节和软组织损伤的冲击波疗法相结合,体现了多学科交叉融合治疗疾病的优势。