方证辨证在住院医师规范化培训师承临床教学中的应用*

2021-11-22梁爱武姜俊玲陈晓峰朱永苹赖庆来龙馨黄天圆吴官柱

梁爱武,黎 云,姜俊玲,陈晓峰,朱永苹,赖庆来,龙馨,黄天圆,吴官柱

(广西中医药大学附属瑞康医院,广西 南宁 530001)

方证辨证是指以方剂的适应病证范围、病机、治法、禁忌证等相关内容为框架,对疾病的临床表现、体征及其他相关资料进行辨析的辨证方法[1]。方证辨证源于《伤寒论》,第317条:“病与方相应者,乃服之”,即疾病的证候与方药相一致,可直接选用该方,强调“有是证,用是方”,开创了方证辨证的先河,如书中的“麻黄汤证、桂枝汤证、小柴胡汤证、小青龙汤证”等,体现“证以方名、方随证附、方证一体”[2]。后世医家晋·王叔和、宋·林亿等人整理《伤寒杂病论》《金匮玉函经》成为现今《伤寒论》《金匮要略》,书中皆是证、方、药同条。唐代孙思邈用“方证同条,比类相附”方法将《伤寒论》整理成《千金要方》和《千金翼方》。清·徐大椿在《论伤寒论类方》中将《伤寒论》中方剂归纳为桂枝汤类、麻黄汤类、小柴胡汤类等12类,形成以方类证、证从方治的一派学说。方证辨证在现代得到较快发展,代表性医家有胡希恕先生通过对仲景之学的毕生深入研究,总结出独特的六经-方证辨证理论体系[3],黄仕沛总结出主症-排列对比的临证方证对应辨证体系[4]、黄煌总结出体质与方证相结合的方证辨证体系[5]。中医诊断疾病在于证,治疗疾病则在于方,方与证是学习《伤寒论》的关键[6]。方证辨证是提高临床疗效的一种行之有效的辨证方法,是通过辨析疾病的病因病机,从而寻求方剂的适应证与疾病在理法方药上高度统一的一种辨证方法。李孝波、门九章认为方证辨证是《伤寒论》相对独特的辨识路径,是《伤寒论》学术思想中最为独特之处,是保证中医学持续发展的必要条件[7],是打开《伤寒论》这一中医药宝藏的钥匙。

方证辨证是以方的理法及主治病证为基础,通过疾病表现出来的主要证候与方证相符与否的分析,选择合乎理法的方药主治疾病的一种施治方法。方证辨证经过历代医家将理论与实践不断结合,已成为中医临床常用的辨证方法。“方证辨证”是新型教学模式,以方和证为中心,通过传授经方的组方理论、探讨药物配伍规律及所对应的主要症状,使学生全面掌握各个方证的应用指征,结合临床应用,从而深刻掌握仲景的“方证辨证体系”精髓。本课题通过探讨方证辨证在住培师承临床教学中的应用,突出方证“辨”的特色,培养学生树立方证的概念和以方证为核心的临床辨治思维,有助于提高临床疗效,符合当代医学教育改革趋势和目标要求。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取广西中医药大学瑞康临床医学院2018级住院医师规范化培训医师及2018级专硕并轨住院医师规范化培训医师自愿参加人员共60人为研究对象,按随机数字表法分为试验组和对照组,每组30人。两组研究对象的性别、年龄、文化程度比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法 试验组采用“方证辨证教学模式”教学1年,结合跟师门诊;对照组采用“传统辨证论治教学模式”教学1年,结合跟师门诊。教学时间从2019年7月至2020年7月。

1.2.1 方证辨证教学模式 采取理论与临床病例相结合的方式,讲授《伤寒论》113方及《金匮要略》205方。参考《中医十大类方》(黄煌编著),《经方传真》修订版(冯世纶、张长恩主编),《黄仕沛经方亦步亦趋录》(何丽娜、潘林平、杨森荣主编)和《黄仕沛经方亦步亦趋录续》(黄仕沛、何丽娜主编),收集归纳出类方证,如小柴胡汤类方证、麻黄汤类方证、桂枝汤类方证等,表1为麻黄汤类方证授课内容。结合临床病例讲解,重点培养试验组学生将证与方相对应的临床思辨能力,做到有是证用是方,有是证用是药,方随证转。

表1 麻黄汤类方证授课内容

1.2.2 跟师门诊 将试验组学生随机分成3组,每组10人,分别由3名经方带教老师带教,每周每组跟师门诊1 d。对照组跟师门诊与试验组跟师门诊相同。

1.2.3 传统辨证论治教学模式 采取理论与临床病例相结合的方式,理论授课以《中医内科学》为依据,临床以传统辨证论治模式为主。

1.3 观察指标 两组学生经过1年的跟师临床学习后,每个学生选取10位患者,由学生独立完成诊治,开具处方,同时带教老师也对同一患者开具处方,最后考核师徒处方的吻合率。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0软件进行统计学分析,计量资料用“均数±标准差”()表示,组间比较采用t检验;计数资料用例和率表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组师徒处方吻合率比较 试验组师徒处方吻合率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。(见表2)

表2 两组师徒处方吻合率比较

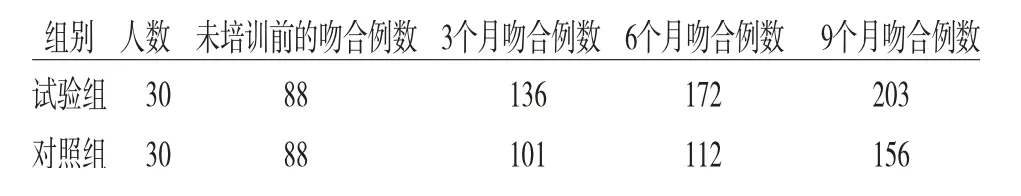

2.2 两组跟师3、6、9个月的师徒处方吻合例数比较 试验组在跟师3、6、9个月的师徒处方吻合例数均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。(见表3)

表3 两组跟师3、6、9 个月的师徒处方吻合例数比较(例)

3 讨 论

方证辨证可以执繁驭简,把相类似的方进行归类,对相关条文的病因病机进行分析。将类方进行对比,从其药物的变化、药量的变化、剂型的改变等对其变化的规律进行总结,得出类方之间的使用规律,提高我们的临床处方能力。如桂枝汤方的方证:汗出、恶风。无论治疗外感病还是内伤杂病,应用桂枝汤时都要抓住这两个表现。桂枝汤的演变方,如桂枝加芍药汤及其系列方:桂枝加芍药汤、小建中汤、黄芪建中汤、当归建中汤,都治疗腹部疼痛,但又有各自的方证。桂枝去芍药汤及其系列方:桂枝去芍药汤、桂枝去芍药加附子汤(桂枝附子汤)、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤、桂枝去芍药加皂荚汤、桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤、厚朴七物汤,都治疗阳虚水饮内停,而又有各自的方证,如:桂枝去芍药汤方证为脉促胸满;桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤方证为亡阳,惊狂,卧起不安等。我们可以根据“辨方证”的规律总结经方组方的规律,掌握经方化裁的规律,临证时才能胸有成竹,游刃有余[8],做到心中有病,病中有方,方中有证。

方证辨证和传统辨证是中医两大特色辨证方法。传统辨证目前为中医界常用,按照理法方药的次序来辨证定方,如肾阴虚证用滋阴补肾法可选方众多,辨证重在得一治法;传统辨证是法重于方,所以常此方可用,彼方也可用。黄仕沛认为方证辨证和传统辨证的终极侧重点不同,一重具体方药,一重理法,一细一粗,辨证定方过程中,两者主要的区别在于方证派追求客观辨认,基于患者的客观临床症状,有是证用是方、有是证用是药;传统辨证基于患者的年龄、病程及临床表现等进行推理,得出证与法,由法定方,这难免存在主观臆测的偏颇。千家伤寒,机无定论。娄绍昆先生曾指出,扶阳学派的自我命名就是理法在前的明显标志。正如《方剂辨证刍议》提到:“如单以方证处理疾病,因其采用以方类证,以方辨证的分析法,能使人很自然地把证与方有机地联系起来,临床中在辨识方证对应关于证的综合概念时,只需掌握主要临床症状即可,可以不运用其他辨证方法所带来的繁杂程序和运用多种辨证方法结合来辨证论治。”黄煌认为:“方证识别,朴实而具体,是中医辨证论治的基本单位。方证相应强调方与证的对应性,证以方名,方以证立,方随证转,临床上重视抓主证,有是证则用是药,无是证则去是药,不受病名的约束。”

目前很多研究者将“方证辨证”应用于《伤寒论》的教学中,反复实践体会,认为方证教学便于学生快速、系统地掌握经方,更好地学习经方辨证论治的精神本质,为临床打下理论基础。何大群等在教学临床研究中,让学生向高年资中医临床经验丰富的教授学者拜师,以方证辨证教授学生,教学相长,师生共同进步[9]。“方证辨证”是新型教学模式,以方和证为中心,通过传授经方的组方理论、探讨药物配伍规律及所对应的主要症状,使学生更好更全面地掌握各个方证内在的应用指征并最终应用于临床,从而深刻掌握仲景的“方证辨证体系”精髓,突出方证辨证的特色。宁云红等[10]通过“方证相关”研究芍药甘草汤,将其创新性地应用于葡萄膜炎的治疗,拓展了经方的适应证,充分说明了方证对于指导疾病治疗的优势,能更好的传承和创新医学的发展。本研究结果表明,试验组采用“方证辨证教学模式”教学1年,对照组采用“传统辨证论治教学模式”教学1年后,试验组师徒处方吻合率高于对照组(P<0.05),试验组在跟师3、6、9个月的师徒处方吻合例数均高于对照组(P<0.05),说明试验组优于对照组。

综上所述,方证辨证是以方的主要病证及该方的理法为基础,通过疾病表现出来的主要病证与方证相符与否的分析,选择合乎理法的方药主治疾病的一种施治方法。目前“方证辨证”已成为中医临床常用的辨证方法之一。《伤寒论》师承教学实践中围绕“方-证-辨方证”进行方证辨证教学,以方和证为中心认真讲解经方的组方理论、药物配伍规律及所对应的主要症状,能使学生全面掌握各个方证内在的应用指征,更加深入地理解仲景方证的“辨证心法”“辨证思路”实质,深刻掌握仲景的“方证辨证体系”精髓,融会“阴阳、表里、寒热、虚实”等辨证方法,突出方证辨证的特色,培养学生树立方证的概念和以方证为核心的临床辨治思维,有助于提高临床疗效,符合当代医学教育改革趋势和目标要求。