个人课程:教师专业生命的诗意阐释、动态演绎与完整表达

2021-11-19陈静

【摘 要】个人课程,是教师以审视的态度反思儿童、反思课堂、反思教学、反思课程后的自我更新与自我迭代。个人课程,因教师德性的真诚流淌、学养才情的文化折射、人生阅历的故事叙述而形成其专业生命的诗意阐释,并在动态演绎中使其生命意义不断清澈、敞亮、澄明,最终在突围与超越、沉潜与飞扬中形成教育生命的完整表达。

【关键词】个人课程;专业生命;诗意阐释;动态演绎;完整表达

【中图分类号】G451 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2021)74-0007-05

【作者简介】陈静,南京市教学研究室(南京,210001)教研员,高级教师,江苏省特级教师。

教师专业生命,是从生命高度给予教师始终伴随专业成长的教育生活的最高礼敬。缺失成长的专业生命是不完整的,也是不完美的,它仅有教育时长的单位累加,却不再拥有“以心灵唤醒心灵”的生命力量。而个人课程,是教师以审视的态度反思儿童、反思课堂、反思教学、反思课程后的自我更新与自我迭代。个人课程的构建意味着教师将擎着“思想的火把”步入教学经验的“原始丛林”,在“解构”与“再构”中重建儿童思考、教学思考,以理性自觉打破日常惯习,以研究视角观照教学实践,使个人课程成为教师专业生命的诗意阐释,并在动态演绎中使其生命意义不断清澈、敞亮、澄明,最终形成教育生命的完整表达。

一、个人课程——教师专业生命的诗意阐释

“课程”一词,本就含有多种文化隐喻。从词源分析可知:“课程”(Curriculum)一词最早见于英国教育家斯宾塞《什么知识最有价值》一文,意指“教学内容的系统组织”,而“Curriculum”是由拉丁语“Currere”一词派生出来的,名词意为“跑道”,课程就是为不同学习者设计不同的学习轨道,这种理解隐喻课程的规定性,即按照一定的目标、内容有计划地沿着既定路线行进;而动词意为“奔跑的过程与经历”,课程又可表征为师生在教育过程中自我经验的建构,隐喻课程实施过程蕴含丰富的个性策略与个体智慧,是一个互动发展、不断调适的过程。

正因为课程内涵的丰富与多元,教师作为责任主体在教学实施过程中,依据个体教育信念、专业素养、实践智慧与既定课程互动适应、重组建构,并与教材、学生、环境等课程要素彼此影响、交互生成时,其个人课程亦悄然而生。教师个人课程具有鲜明的“个性气质”,蕴含丰富的“实践智慧”,更因师德品性、学养才情、人生阅历的千差万别而具有缄默性。

1.个人课程——教师德性的真诚流淌。

德性,是教师专业生命的立身之本,是教师人格修养的内在品质,更是教师高尚道德的真实写照。正如伟大的印度哲学家克里希那穆提所言:“真正的师者会给你无言的、永恒的课程。真正的师者给你的是喜悦、是平和、是宁静,因为你从他身上看到这些,他的瞳孔反射你的本质,最终他那存在的品质开启了你,没有言说,但你被教育了,这就是真正师者的无为。”

真正的教育是唤醒,是心灵唤醒心灵,是灵魂碰撞灵魂。个人德性课程,是教师专业生命的至高升华,如斯霞老师永世流芳的“童心母爱”教育思想,超越一切语言行动,润泽涵养了师生心灵。这种饱含至善之爱的德性课程便如和风细雨润物无声,潜移默化无为而治,是教师道德品性、人格修养的自然流淌,是教师自我教育、塑造高尚师德、追求教育理想的应然选择,更是教师不断叩问教育生命价值,从而实现自我提升与自我超越的过程。德性课程应成为教师努力修炼的“第一个人课程”,在教育生命的每时每刻,用“善良”“坚韧”“乐观”“宽容”“谦虚”“严谨”等闪闪发光的高尚品格吸引学生向真、向善、向美。

2.个人课程——学养才情的文化折射。

个人课程,是教师综合素养的文化折射,需要融会贯通的学识修养与丰富多样的才情技艺彼此映照、相互成全,缺一不可。若缺失丰厚的专业底蕴,则课程便如清汤白水索然无味;但若没有充满情趣的才艺支撑,则课程虽有厚重学术内涵,却失去了可亲可近的人文外衣。教师个人课程并不一定局限于学科专业领域,而应该与时俱进,多掌握非学科领域的前沿信息,多练就几手才艺绝活,让自己成为兴趣广泛、学识丰富、才华橫溢的人,让课堂对学生而言有意思、有意义、有价值,从而让学生受到潜移默化的影响。例如,南京师范大学附属小学张开泉老师擅长书法,在他的课中学生总能享受到书法艺术的熏陶,并由此喜欢书法、爱上书法;南京市北京东路小学的安颖莹老师,爱人是东南大学的建筑专家,每逢寒暑假,她和爱人都要去世界各国游历。因此,在语文课上她经常和学生分享世界各国风土人情,领略中西方建筑风格差异,让学生徜徉在充满文化氛围的语文课程中。这样的课程,才最鲜活、最生动,也最有价值。

3.个人课程——人生阅历的故事叙述。

教师个人课程,散发着草根气息,呈现出鲜明的个性特质,体现着独特的“教师视角”与丰富的“实践智慧”,成为教师讲述教育故事的另一种独特表达。这样的个人课程映射着教师独有的人生阅历与视野格局,或散发诗意光芒,或蕴含深厚哲理,或充满灵动洒脱,呈现出别样的睿智与深刻。

一位教师曾经这样讲述过他的课程故事:“经历太多的生活坎坷,但却从没放弃,因为我是父亲。女儿刚出生妻子便因病离世,我必须代替她妈妈给女儿完整的爱。因此,便一直坚持为女儿写日记,记录她成长的点点滴滴。等她大了,便给她写童谣、讲故事,不仅给女儿讲,也给学生讲,渐渐地,我的课堂变成了童谣课堂、故事课堂。令人啼笑皆非的是,家长反馈我的课上书本知识孩子没记住多少,但每回所讲故事,孩子们却是津津乐道。就这样,我的故事课成了一种期待,我的期待,更是孩子们的期待,家长的期待。我期待与孩子们分享我的所见,孩子们期待自己成为故事的主角,家长们则期待发现生活中的不一样。就这样,我的故事课也成了一种守望。”[1]一段人生经历,一种教育坚持,最终凝聚成一个故事课程。在一个个教育故事的讲述中,教师的专业视野不断打开,课程智慧悄然生成,从无意识的教学行为到有意识的课程创生,教师在课程探索中不断追寻专业生命的诗意和远方。

二、个人课程——教师专业生命的动态演绎

个人课程,是教师以研究者的姿态行走于教学现实,与文本对话、与儿童对话、与自我对话的反思性建构,是从“内部打破蛋壳”的教育觉醒与生命舒展,是经历“上下求索”的“经验撕裂”到“豁然开朗”后的“柳暗花明”,这种教育生命的意义“觉醒”,将直击教师心灵,并使其专业生命走向新的高度,获得内心解放。

1.直击痛点——暴露“问题根源”。

教师是课程实施的第一责任人,也必然成为课程改革乃至教育变革的决定因素,正如加拿大学者迈克·富兰所言:“教育变革的成败取决于教师的所思所为,事实就是如此简单,也是如此复杂。”然而,个人课程的建构对于教师而言有种“想说爱你不容易”的无奈,积蓄的勇气与热情慢慢在“课程理想”与“教学现实”的拉锯战中消耗殆尽,成为难以言说的课程之痛。

(1)呈现问题“黑匣”。

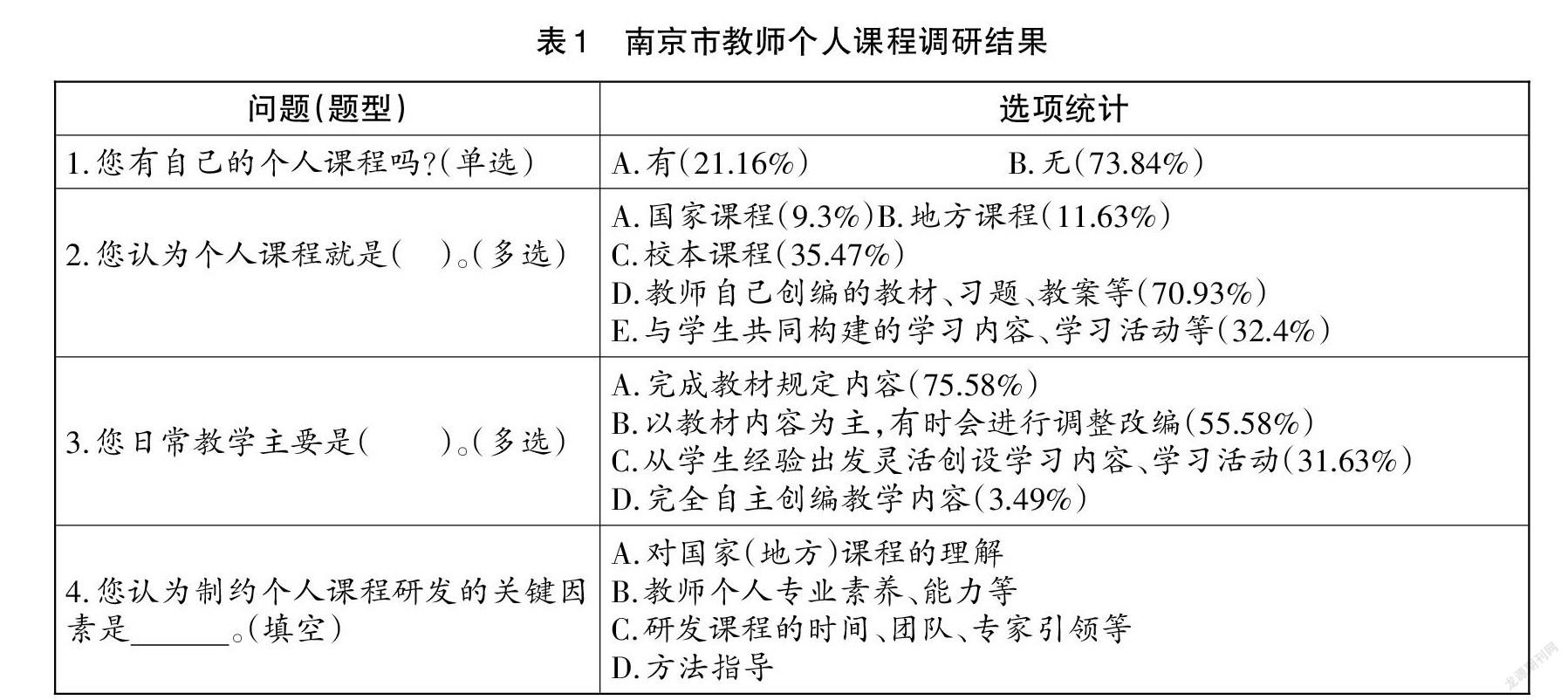

为了解一线教师对个人课程的真实感受,打开问题“黑匣”,我们通过“问卷星”网络平台进行问卷调研,调研对象为南京市小学教师,共回收电子问卷172份,其中数学教师占比58.14%,语文教师占比40.70%,其他学科教师占比1.16%,对重点问题整理见表1。

(2)剖析矛盾焦点。

从数据中可以看出主要矛盾集中在以下几点:一是部分教师对“个人课程”的内涵理解不清,参与调研的教师中,只有21.16%的教师认为自己有个人课程,56.4%的教师依然把国家课程、地方课程、校本课程与个人课程混为一谈,认为课程是教师与学生共同构建学习内容的仅占32.4%;二是教师对“课程”与“教学”的关系认识不明,如以完成教材为主实施课程的教师占比高达75.58%,部分(55.58%)教师有过调整、改编教材的行为,但其行为是偶然、不持续的,并未形成自觉的课程意识;三是研发个人课程遭遇现实困难,如缺乏时间精力、信心动力不足,更为重要的是在课程理解力、专业素养、团队研究力以及方法指导等方面还需增强。

(3)打破课程困境。

从以上分析不难看出,即使有真诚的愿望,教师面对课程的压力和困难依然存在,促使教师打破课程困境的关键是助其构建个人课程的动力系统。首先,要树立课程主体意识,激发教师对于课程的道德感、责任感、归属感;其次,要寻找“关键事件”唤醒教师的课程激情,促使他们以“主人公”的身份深度卷入课程之中,以“研究者”的视角与课程融为一体,以“中间人”的角色成为课程内容与儿童经验之间的桥梁,唯有如此,教师才能真正成为课程的驾驭者,而不是被奴役;最后,要“解放课程”,从促进生命发展的角度重新定义课程、重构课堂,为教师打通课程与教学的“最后一公里”,为教师打开一扇“重新看世界”的窗。

2.“关键事件”——撕开“经验裂缝”。

“什么地方发生遭遇,整个精神世界的关系就会立即发生变化。”教师在专业生命成长过程中经常遇到一些重大的、突发的“节点性”时刻或“标志性”事件,这些“关键事件”有如分岔路,会带来产生积极或消极影响的困惑或抉择,如果能正确面对,就能转化危机压力,并从事件中获得新的发展。

一位年轻教师曾鼓足勇气表达苦恼:“工作三年来,每天都勤勤恳恳、一丝不苟,严格按照教参要求和教材内容实施教学,但是教学效果却让人失望,学生学得没精打采,自己也教得索然无味。究竟该怎样寻求改变?”对这位教师而言,这便是她的“关键事件”,同时也是“危机事件”,如果能从事件本身洞察问题根源,凝神沉思,寻求突破,那么“事件”就成为“寻求改变”并打破“教学惯习”的契机,这种“内省”式的自我解读意味着教师将离开已成常态的“舒适地带”,走向并不确定的“未来场域”。随着课程意识的觉醒,教师将不再甘愿做课程的“忠实奴仆”,而是立于“现实土壤”,撕开“经验裂缝”,成为课程的参与者、组织者、领导者乃至决策者,在撕裂的阵痛中,教师将重构课程理解,形成属于自己的个人课程。

3.“解放课程”——打通“最后一公里”。

当课程的价值取向定位于促进“生命发展”的时候,教师和学生就不再是既定课程的施受者,而是课程的共同设计者、开发者、评价者。课程对于师生而言,不再是冰冷的文本教材,而是真实感受、深刻体验、共同参与的情境故事,是在彼此交互、动态构建中创生的独特文化。教师个人课程,是由一个个真实的“课堂事件”构成的,正是这样生动、丰富、独特的教学故事构成了教师的教学生活,引导他们在教学情境中不断对课程进行变革。这种变革一方面是基于教师专业素养的反复“咀嚼”,把课程嚼碎、吸收、消化,变成教师自己理解的课程;另一方面也是基于教师实践智慧的“吐纳更新”,就是把嚼碎的课程“反刍”出来,从儿童经验出发重新构建,最终指向促进学生发展的核心目标。打通课程与教学的“最后一公里”,就是要解放课程思想,让一道创意练习、一段蕴含深意的评价、一节跨界探索的研究课或一个主题的项目学习都成为值得记忆的“教学事件”,成为教师建构课程、实践教学、发展学生的研究行动,让课堂成为教师与学生相遇、共生的文化场域。承载美好愿景的课程构想即使在复杂多变的教学环境中遭遇“滑铁卢”也不要紧,因为失败意味着从新的角度获得启发,在这样的动态演绎中,教师个人课程也将不断走向成熟。

三、个人课程——教师专业生命的完整表达

与“跑道”的课程隐喻相比,作为“礼物”的课程隐喻更为形象和贴切。课程是一件幸福的礼物,是由发展的课程理念、批判的课程思考、生长的课程智慧共同打磨、反复锤炼凝聚而成的一份沉甸甸的珍贵。这份幸福的礼物用于馈赠教师,因为它不仅是教师专业生命的完整表达,见证了教师专业生命的充实与丰盈,更是教师纷繁琐碎的教育生活中的诗与远方;这份幸福的礼物也用于馈赠学生,因为它将引领他们在活动中经历更深刻的体验,在交往中展开更深入的对话,努力与世界形成更广泛的联结,促进他们不断眺望生命的未来,看见更广阔的天空。

1.突围与超越——寻找个人课程的理想国。

教师,应该成为课程的主人,而不是奴隶,正如柏拉图所说:“奴隶之所以是奴隶,是因为他的行为并不代表自己的思想,而是代表别人的思想。”教师,需要从课程中站立起来,以思想的张力复盘有价值的教学思考,以理性的自觉展开有意义的课程实践,在教育生命的突围与超越中,寻找属于自己的课程理想国。

由此想到南京市第十三中学的高中语文特级教师曹勇军和他灵动深刻而又充满文化力量的语文课。“每每与学生相遇的第一课,便是我们生命彼此交融的庄重仪式。我指着黑板,告诉我的学生,这不是一块普通的黑板,上面有天地玄黄,有道德文章,有高风亮节,有世界万象;有‘道可道非常道的老子,有‘朝闻道夕死可矣的孔子,有穿缁衣的鲁迅,有穿西装的爱因斯坦……我们将与圣贤对话,彼此心灵交流。”“我的讲义里有各种精彩的文章和教学菜单,进度表中排满了已经完成和即将完成的规划与设想,备课本里夹着各种各样的红名单、黑名单……我想方设法用思想的扳手松一松课堂技术的螺丝,用丰富的个性和教育的智慧让学生从单向度的生存困境中解脱出来。”[2]在曹老师眼中,一草一木、一书一画均是鲜活的课程,他不仅构建了“语文课堂日志”“经典夜读”“读写一体生活化写作”等一系列个人课程,更在与课程的不断对话中,追寻着语文教学的突围与超越,追寻着属于自己的教育理想国。

2.沉潜与飞扬——抵达教育生命的诗意境界。

钱理群先生在《二十六篇:和青年朋友谈心》一书中,反复提及“沉潜”一词。“沉”就是“沉静”下来,“潜”就是潜入进去,摆脱浮躁之气,努力潜到最深处,沉潜到生活的最深处、学术的最深处、思想的最深处、生命的最深处。教师对课程的探索,也必定要长时间孤独而寂寞的沉潜,沉潜到课堂教学的最深处,沉潜到核心问题的最深处,沉潜到儿童经验的最深处,沉潜到教育思想的最深处。唯有甘于平淡不畏寂寞的沉潜,才可能会迎来教育生命的高光时刻,也才会有教育智慧的灵动飞扬。

【参考文献】

[1]彭荣辉.故事微课程的“教學相长”史[J].全国优秀作文选(教师教育),2019(5):6-8.

[2]余文森,成尚荣.教学主张与名师成长[M].福州:福建教育出版社,2017:148.