江苏省中医药非物质文化遗产利用现状与对策研究

2021-11-18毛银雪秦昆明

孙 涛,毛银雪,秦昆明

(江苏海洋大学 药学院,江苏 连云港 222005)

中医药是中华民族优秀的文化瑰宝,为中华民族的繁衍生息作出了不可磨灭的贡献,也是中华民族对世界人民健康之贡献。近年来,我国出台了一系列振兴发展中医药的文件法规,为中医药发展提供了立体化政策支持与财力保障。如《“健康中国2030”规划纲要》提出实施中医药传承创新工程,全面系统继承历代各家学术理论、流派及学说,不断弘扬当代名老中医药专家学术思想和临床诊疗经验,挖掘民间诊疗技术和方药,推进中医药文化传承与发展。江苏省作为文化科技大省,人文荟萃,名医辈出。据不完全统计,从后汉时期到中华民国的一千年间,史料记载的江苏医家约4 150人,居全国第一。著录的各种医学专著达3 715部,现存有1 759部[1],其中不乏具有较高文献价值和实用价值的名家医著。中医药传世巨著《本草纲目》最早就是在江苏南京刻印问世的。本文结合江苏省中医药的发展历史,研究分析江苏省中医药非物质文化遗产开发利用现状与对策。

1 江苏省中医药非物质文化遗产现状分析

1.1 国家级非物质文化遗产

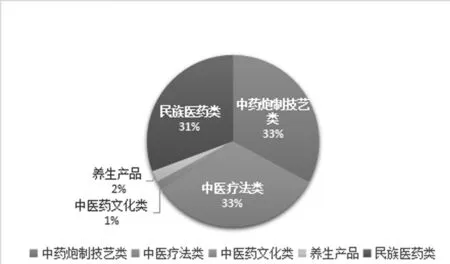

截至目前,国家级传统医药非物质文化遗产项目共137项,其中中药炮制技艺类(45项)、中医疗法类(45项)、民族医药类等(42项)占比分别为33%、33%、31%。养生产品(3项)、中医药文化类(2项)占比分别是2%、1%。对中医药的传统诊疗技术和传统药物炮制技术的传承居多,对传统医药文化和养生产品的传承有待提升。民族医药种类多,且有很大的挖掘空间。

图1 中医药国家级非物质文化遗产分类统计

江苏省的国家级传统医药非物质文化遗产项目有5项,分别是致和堂膏滋药制作技艺、雷允上六神丸制作技艺、丁氏痔科医术、扬州传统修脚术、季德胜蛇药制作技艺。致和堂膏滋药是江苏省江阴市柳致和堂的传统中药产品,主要用于冬令进补,其特色是辨证论治,因人而异,品种多样。由晚清名医柳宝诒创制,距今已有一百多年的历史,传承于后人又不断改进。致和堂膏滋药制作技艺熬制膏药要经过中药识别、中药浸泡、多次煎熬、去渣、微火浓缩、收膏、祛火存放等多道工序[2]。现保护单位为江苏大众医药连锁有限公司。

1.2 江苏省省级非物质文化遗产

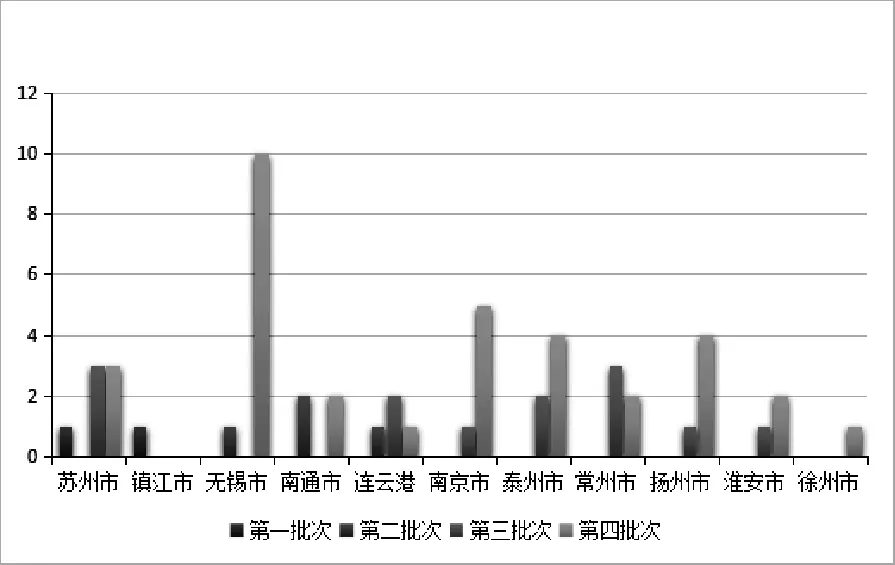

从2007年起,江苏省开始遴选省级非物质文化遗产项目,截至目前,共发布4批次目录。其中传统医药类项目分别为2、4、12、36项,总数量达54项。随着社会经济的发展以及政府对传统文化传承的重视,非遗项目数量日渐增多。除宿迁市和盐城市以外,江苏省十一个地级市都有传统医药非遗项目入选,其中无锡市入选的非遗项目居多。此外,江苏省申报的国际级与省级传统医药非遗项目占全国传统医药非遗项目总数约39%,可见江苏省是传承中医药文化的重要基地。据统计,在54项省级非遗项目中,只确立了12位省级非遗传承人,占比约为22%。可见,中医药非物质文化遗产的保护和传承十分紧迫。

图2 江苏省中医药省级非物质文化遗产分布

骨康外敷药酒炮制技艺源自江苏淮安市,骨康外敷药酒是一种浸出制剂,由48味药材经过洗、泡、烘、炒、漂、蒸、煮处理,然后切制,用药碾磨成粗粉。陶瓷酒坛中按比例置入纯粮食酿造的白酒和药材,封坛浸泡,再置入背光温度适宜的地下封存一年,具有温通经络、活血化瘀、消炎退肿止痛、祛湿散寒、强筋壮骨的功效,可治疗颈椎病、肩周炎、关节炎、腰椎间盘突出、腰肌劳损腰痛、强直性脊柱炎等,目前的传承人是詹天祥。发源于江苏无锡的龙砂医学,肇起于宋元,隆盛于清乾嘉时期,再兴于清末民国至今。龙砂医学在传承教学中注重医案的撰写和整理,并以此作为传承载体。如南宋许叔微的《伤寒九十论》、清代中期王钟岳、叶德培、姜学山等龙砂医家医案的汇总《龙砂八家医案》以及清末龙砂名医柳宝诒编著的《柳选四家医案》,现南京中医药大学黄煌教授编写的《医案助读》等,对传统医药作了有益的探索,传承了龙砂医家的传统,同时也保证了龙砂医学的活态传承,目前龙砂医学流派有顾植山与黄煌两位代表性传承人。

2 江苏省中医药非物质文化遗产开发利用现状

2.1 中药新产品开发应用

创新是中医药非遗项目开发利用的重要途径。首先,可以从开展现有产品的二次开发、老药新用等方面入手;其次,可以对接国际医药前沿技术,围绕临床发病率高、缺乏有效治疗方案的疑难病、慢性病等领域,重点开展特色中成药、经典名方等新药的研究与开发;最后,加强医药老字号品牌的复兴建设,医药老字号集中承载和体现了中医药悠久的历史传承、深厚的文化底蕴,是中华民族的优秀传统文化,具有宝贵的经济及社会价值[3]。

雷允上作为江苏省老字号,至今有150多年的历史,秉承了百年立业的“允执其信,上品为宗”的企业信条,弘扬吴门医派精神。雷允上六神丸,具有清热解毒、消肿止痛等功效,对急性咽炎、扁桃体炎确有显著疗效[4]。如今,雷允上联合国内一流科研院校,设立六神丸标准化建设项目,开创新模式,研发出易于儿童服用,且剂量易掌握、安全无副作用,不会产生耐药性的新剂型,用于小儿热疖肿等的治疗。经过研究发现:六神丸除具有传统功效外,还有抗病毒、抗肿瘤、调节人体免疫功能及改善心肺功能等效果。目前,雷允上计划进一步开展六神丸在其他领域的临床研究。

季德胜蛇药源于清代康熙年间,系一代著名蛇医季德胜先生在继承季家六代祖传秘方的基础上,结合自身几十年的捕蛇疗伤解毒的实践经验研制而成,由重楼、干蟾皮、蜈蚣、地锦草等组成,具有解毒消肿、止痛生肌的作用。经临床实践和药理学研究发现:季胜德蛇药对丘疹性荨麻疹、丹毒、带状疱疹、肝癌等亦有效果[5],这有利于拓宽了季胜德蛇药的临床应用和市场价值。

致和堂膏滋药距今已有120年历史,传承于清末名医柳宝诒,其在江阴开设“致和堂”药店,在膏滋制作方面保持了传统制法的精良技艺,药味炮制考究,熬膏工艺严谨,形成其独具特色的“龙砂膏滋”。而龙砂医派膏滋共涉及药物210味,主要以补气药和补血药为主[6]。目前,龙砂文化区现仍有“冬令进补”的习俗,保留了冬季自己制作“膏滋”的传统。

2.2 中医临床诊疗技术应用

中医诊疗技术是历代中医经过长期实践和经验积累,逐渐形成的具有独特风格的临床诊疗方案,其临床疗效是经过历史和患者检验的。通过研究江苏省非物质文化遗产中的中医诊疗技术,发现其传承较好的非遗项目都是传承人将其从“经验”转化为“体系”。

“朱氏推拿疗法”是在长期的医疗实践中发展起来的。朱氏推拿疗法在传统手法基础上依据临床经验总结改进,先后在腰椎病、多种急性外伤、颈椎退行性病变等的治疗中取得显著成效;形成了26 个大法、60 多个小法的独特理论体系,并引进红外线气功治疗与磁疗;治疗病种也从建科初期的9 种,扩大到循环系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、神经系统、运动系统等近40个病种。

丁氏痔科源自清代康熙年间,至今已有300余年历史。1956年,南京市中医院设立丁氏痔科。丁氏痔科在继承传统诊治方法基础上,不断创新,特别是对痔、高位复杂性肛瘘、顽固性便秘等肛肠科疑难疾病,形成自己独特的诊治方法,取得了比较满意的疗效。目前,该科已成为科研水平领先全国的中医肛肠病诊疗中心。

“益肾蠲痹法治疗风湿病”自章次公肇始到朱良春形成,发展于南通,传播于海内外,至今已有100余年历史;又经第三、四代传承人循证探源、创新完善,已形成融理、法、方、药于一体,内治外治于一炉的独特风湿病诊疗技术;为中医风湿病学理论、虫类药应用提供了独创的见解,为我国风湿病学科提供了宝贵的治疗技术。以此理论指导下形成的浓缩益肾蠲痹丸为代表的“益肾蠲痹”技术应用于多种风湿病的治疗,经临床验证,可以解除疼痛,改善关节功能,预防关节畸形,临床疗效显著。

2.3 中医药文化旅游开发

截至2020年,江苏省有十一个市成功申请到传统医药非物质文化遗产项目,且有七个市建立了中医药文化宣传教育基地。江苏省在传统医药非物质文化遗产的覆盖率较为广泛,这在全国是少数的。2019年,江苏首发“江苏省中医药文化科普地图”,囊括了江苏省中医药文化宣传教育基地12个、江苏省中医药类别非物质文化遗产54项、江苏省中医药类历史名人纪念馆和故居3处、江苏省中医流派传承工作室5个。遵从“文化为魂,中医为体,科普为用”的理念,活化传统中医药文化资源和非物质文化遗产技艺,可以为江苏省推进中医药文化旅游产业发展提供有力的支持。

图3 江苏省中医药文化教育分布

2.4 中医药健康养生服务

中医健康养生服务涵盖治未病、保健品、中医传统健身运动、养生咨询与服务等。据统计,全国中医馆约有6 243家,其中江苏占有457家,约占7%,位居全国第四。而全国养生馆约有117 342家,江苏占有12 817家,约占11%,位居全国第一。在中医药保健产品方面,2017年江苏省中医院推出首个中医药健康养生产品大博览,共分外用保健品、中药特色服务、药酒、道地药材、院内制剂等五大系列,每项产品都出自名医的经典验方。其中梨膏糖选料大多的中草药组成,具有益气清火、明目补肾、清音利咽、平喘润肺的功效,已发展为江苏的特色传统名点,并于2015年列入省级传统医药非物质文化遗产项目。

3 江苏省中医药非物质文化遗产开发利用对策

3.1 充分挖掘非遗资源,在保护的基础上开发利用

政府出资与高校合作,加大非遗资源的普查力度,建立非物质文化遗产资料库和非遗文档数据库,挖掘其经济价值。加强中医药资源保护研究开发和合理利用。组织力量到基层挖掘整理文字、图片、录音、影像等第一手资料,根据非遗项目的历史、文化、艺术、科学价值和濒危状况,通过反复论证、评审、社会公示等工作程序,对重点项目进行了申报。重点挖掘和保护民间中医处方和诊疗法。利用现代先进的互联网科技数字化方法构建如虚拟博物馆、虚拟现实技术、人工智能技术、3D打印技术等,既保存了非遗文化又深入挖掘了传统医药的文化旅游资源。如故宫已开设网上虚拟博物馆,有超过60个高清真实场景,配备有轻松的语音解说和详尽的地图导览。

3.2 制定针对性政策,确保非遗项目得到传承发展

①首先不断完善地方非遗保护法规建设,增强依法保护文化遗产的意识和能力。②将非遗项目总结成册:国家组织建立中华医药宝库,规范总结各传统中医的学术思想、临床经验著作医学术思想和临证经验进行继承并不断发扬。③注重培育传承人,保障和提升传承人的物质生活和文化程度,以“传承非遗”拉动就业和社会经济发展。

3.3 促进文旅融合发展,拓展传统非遗项目的现实价值

开发传统医药文化旅游区,以江苏省中医主要流派吴门医派、孟河医派、龙砂医派、山阳医派、金陵医派发展地域为辐射中心,挖掘传统医药文旅资源,加大宣传,充分拓宽现代旅游市场,打造“区域特色”康养旅游产业[7]。如成立中医博物馆、主题公园、遗址,养生体验区等,同时带动中医药膳、书籍、保健食品、古法美妆等产品的研发[8]。

建立健康养生产品的专售区,包括药食同源的产品以及天然有机绿色原生态的产品,还有产品的特性,营养价值使用方法等。线下打造地方特色养生产品生产区域,线上利用新媒体方式如电视节目、互联网直播平台等形式来开展老中医的养生知识、药食同源的养生产品的普及和销售,充分拓展中医养生的现实影响力和实用性。同时,有利于形成一个新的产业链,增加就业机会,带动经济发展。

4 前景与展望

中医药学是中国古代科学的瑰宝,是集预防、治疗、康复为一体的整体医学,历史源远流长,面临重大疫病事件,都会从中寻找解决办法。总结中医药治疗病毒性传染病规律和经验,深入发掘古代经典名方,结合临床实践,形成了中医药和中西医结合治疗新冠肺炎的诊疗方案,成为中国方案的重要特色和优势。这次抗击疫情的实践再次充分证明,中医药是中华民族的宝贵财富,屡经考验,历久弥新,值得珍惜。

中医药大力发展的目的是服务于群众。在继承发扬中医药优势特色的基础上,充分利用现代科学技术推动中医药现代化,挖掘中医药的科学内涵,丰富和完善其理论和技术体系,进而提出医学整体发展新思路,探索新方法,开展创新实践,争取新突破。推动传统医学和现代医学协同发展,促进医学科学体系创新是中医药现代化的长远目标。