腕踝针治疗脊髓损伤后下肢功能障碍疗效观察

2021-11-16焦丽娜刘志强贾一波王玉华

焦丽娜,刘志强,贾一波,王玉华

(河南省项城市中医院康复科/骨伤科一病区,河南 项城 466200)

脊髓损伤是康复科经常治疗的常见疾病,多由外伤、疾病和先天性疾病因素,造成神经损伤平面以下发生部分甚至全部的感觉、运动功能障碍。近年随着中医的发展,针刺在治疗脊髓损伤领域得到广泛应用,并成为治疗脊髓损伤后功能障碍的重要治疗手段[1-2]。本研究用腕踝针疗法治疗脊髓损伤后感觉、运动障碍取得满意疗效,报道如下。

1 临床资料

共24例,均为2017年8月至2019年8月项城市中医院康复科门诊治疗及住院治疗的脊髓损伤患者,而且均伴有感觉及运动功能方面的障碍。随机分为两组各12例。治疗组男7例,女5例;平均年龄(45.5±12)岁。对照组男6例、女6例,平均年龄(49.8±15)岁。两组年龄、性别及病程比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

西医诊断标准:依据《实用康复医学》[3]中关于脊髓损伤的诊断标准:①有脊髓损伤的病史;②发生颈胸腰段椎骨骨折并且有脊髓损伤的症状、体征;③脊髓损伤节段支配区域有单侧或者双侧肢体运动以及感觉障碍;④脊髓损伤节段平面以下相关神经节段支配的脏器、组织功能受损;⑤符合CT或者核磁共振检查结果。

中医诊断标准:依照《中医病证诊断疗效标准》中“痿病”诊断标准:①身体经脉弛缓,无力,或者筋脉挛缩,活动不利;②肢体伴随麻木感、疼痛感或四肢拘急,甚者二便功能障碍、生活无自理能力;③有外伤病史;④符合CT或者核磁共振检查结果。

纳入标准:①符合脊髓损伤中医、西医诊断标准;②年龄18~75岁,性别不限;③1个月内没有接受过腕踝针疗法;④生命体征平稳,沟通能力良好,有行为能力,自愿参与并签署知情同意书。

排除标准:①与诊断标准、纳入标准不符;②存在针灸禁忌证,如晕针、穴位局部皮肤不完整有感染;③有严重原发性心脑疾病、精神疾病。

2 治疗方法

两组均接受常规康复治疗。

治疗组加用腕踝针治疗。针刺处皮肤吉尔碘消毒,用华成牌针灸针(规格0.25×40mm),针刺患侧下4、下6(在内、外踝最高点上三横指一圈处。穴位“下4”:胫骨前嵴、腓骨前缘间胫骨前肌的中点处;穴位“下 6”:靠跟骨外缘处。操作方法:采取仰卧位,选定穴位进针点。对穴位处的皮肤进行常规消毒后,用1.5寸的毫针快速刺入穴位(进针时,针身与皮肤呈约30°角)。将针放平后,缓缓将针推入至皮下1.2~1.4寸,以针下阻力感觉由紧转松,出现松软感为宜(若针下有阻力,或者有酸、麻、胀等得气的感觉,说明已针入肌肉层或筋膜下层,应将针退至皮下后再重新调整)。留针30min,留针时不做提插捻转等手法操作。每天1次,每周腕踝针治疗6次,治疗1个月为一疗程,1个疗程后进行疗效统计。

3 疗效标准

使用运动功能评分(Motor Score)量表(由美国脊髓损伤学会发布,简称ASIA),评定治疗前、治疗后的运动功能,并进行统计学分析。把双侧下肢5个关键肌(即L2运动神经平面对应屈髋肌、L3运动神经平面对应伸膝肌、L4运动神经平面对应踝背伸肌、L5运动神经平面对应趾长伸肌、S1运动神经平面对应踝跖屈肌)的肌力评分(0-5级)相加得到的总和,作为运动积分。关键肌肌力1级对应分值1分,依此类推,关键肌肌力5级则对应分值5分。共评价下肢5组关键肌,总分50分,总分越高表示运动功能越好。

用感觉功能评分量表(ASIA发布),评价治疗前与治疗后的感觉功能,评分后进行统计学分析。依次检测身体双侧28组关键感觉点,检查针刺觉、轻触觉,按等级分别评分,得出评分总和,分值最高224分。

用SPSS17.0统计软件分析,计量资料以(±s)表示、用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

4 治疗结果

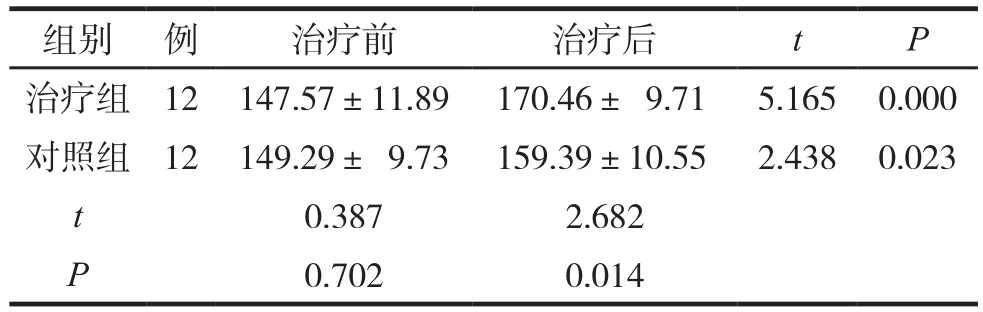

两组治疗前后感觉障碍评分比较见表1。

表1 两组治疗前后感觉障碍评分比较 (分,±s)

表1 两组治疗前后感觉障碍评分比较 (分,±s)

组别 例 治疗前 治疗后 t P治疗组 12 147.57±11.89 170.46± 9.71 5.165 0.000对照组 12 149.29± 9.73 159.39±10.55 2.438 0.023 t 0.387 2.682 P 0.702 0.014

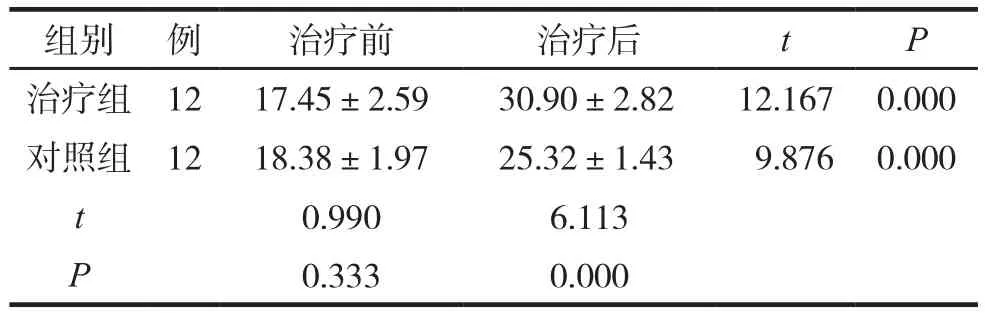

两组治疗前后运动功能评分比较见表3。

表3 两组治疗前后运动功能评分比较 (分,±s)

表3 两组治疗前后运动功能评分比较 (分,±s)

组别 例 治疗前 治疗后 t P治疗组 12 17.45±2.59 30.90±2.82 12.167 0.000对照组 12 18.38±1.97 25.32±1.43 9.876 0.000 t 0.990 6.113 P 0.333 0.000

5 讨 论

中医认为,脊髓损伤是由外邪湿热侵袭机体郁而化热、久病精血亏虚,筋脉失于气血濡养所致。感觉障碍多由于卫气、荣气运行不畅,阻滞经络所致,在《黄帝内经》中就有多处描述,多描述为“麻木”、“不仁”。如“卫气有所凝而不行,故其肉有不仁也”、“荣气虚则不仁,……荣卫俱虚则不仁且不用”。《诸病源侯论》曰“风不仁者,由荣气虚,卫气实……血气行不宣流”。治疗多补气活血以疏通经络。

腕踝针的分区基本吻合十二皮部理论。十二皮部是十二络脉在皮肤表面的反映,也是卫气在其中的传播部分。腕踝针通过激发卫气治疗疾病。中医治疗脊髓损伤认为“治痿独取阳明”,治疗下肢筋肉弛缓时多着重取足阳明胃经的穴位。在常规康复训练的基础上配合应用腕踝针疗法,“下4”穴位与足阳明胃经有着紧密的联系,针刺“下4”,可以激发足阳明胃经之气,达到扶正祛邪之目的;“下6”对应的十二皮部本病的病位以及督脉相对应。

近年来,针刺应用于脊髓损伤的治疗。研究显示,针刺可以通过抑制Notch通路、促使内源性神经干细胞增殖来修复损伤的脊髓[4]。腕踝针的作用机理与神经的效应有着密切的关系,可能与低级的中枢神经调节以及脊髓的节段性分布有关[5]。针刺可增加骨髓填充间充质干细胞的存活率、有利于神经纤维的再生,促进脊髓受伤后部分的功能恢复,对皮质激素兴奋性和大脑半球的竞争具有调节作用[6]。

腕踝针疗法可明显改善脊髓损伤感觉以及运动功能,治疗效果比单纯常规康复训练好。腕踝针治疗脊髓损伤简便易行,且安全。