针灸结合中药湿热敷治疗中风后肢体痉挛临床观察

2021-11-16张春海史中亚邸全祥

张春海,史中亚,邸全祥

(江苏省泗洪县中医院,江苏 泗洪 223900)

中风具有发病率高、残疾率高、死亡率高、复发率高等特点,多发于老年群体[1]。肢体痉挛是中风常见后遗症,上肢肘关节屈曲、下肢膝关节强直或者僵硬,如果不能很好的控制病情,就会出现畸形,影响肢体运动功能,甚至引起偏瘫。针灸能够提高单核巨噬细胞活跃性,发挥解痉、抗肿等作用;中药湿热敷能解痉、促血液循环、镇痛等[2]。我院用针灸与中药湿热敷治疗中风后肢体痉挛效果较好,报道如下。

1 临床资料

共82例,均为2018年3月至2020年9月我院治疗患者按随机数字表法分为参照组与实验组各41例。参照组男21例,女20例;年龄50~83岁,平均(60.36±4.43)岁。实验组男22例,女19例;年龄50~84岁,平均(60.68±4.55)岁。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:符合《中国脑卒中早期康复治疗指南》[3]中有关中风的诊断标准,伴有不同程度肢体痉挛,知情同意。

排除标准:存在精神疾病或沟通障碍,合并严重肝肾功能异常,伴有重症感染、关节挛缩,合并严重心肌梗死,依从性差。

2 治疗方法

两组均用针灸治疗。上肢穴位取合谷穴、内关穴、曲池穴、手三里穴等,下肢穴位取太冲穴、血海穴、阳陵泉穴,用30号1.5寸不锈钢毫针直刺,深度0.5~1.2寸,得气后捻转,时间1~3min,采用平补平泻法,将艾柱固定在针尾部,每个穴位3柱,温度以患者耐受度为宜,每天1次。10天为一疗程,持续治疗3个疗程。

实验组加用中药湿热敷。艾叶、红花、桂枝各15g,虎杖、桑枝、川乌、草乌各20g,透骨草、伸筋草、路路通各30g。放入布袋,扎紧袋口,放入加水3000mL的药锅中浸泡30min,先用大火煮沸,然后放入2条毛巾,继续用文火煮30min。当药液温度降到55℃时捞起毛巾并拧至半干,敷在患肢上,用橡胶单包裹,时间约30min,毛巾更换3~4次,湿热敷之后2h内不可清洗患肢,每天2次。10天为一疗程,持续治疗3个疗程。

3 观察指标

用Ashworth量表评估肢体痉挛程度,评分范围0~5分,分值越低表示痉挛程度越轻。

用Fugl-Meyer量表评估肢体运动功能,评分范围0~100分,分值越高表示肢体运动功能越强。

用VAS量表评估疼痛程度,评分范围0~10分,分值越低表示疼痛越轻。

用Barthel指数评估日常活动能力,评分范围0~100分,分值越高表示日常活动能力越强。

用SPSS22.0软件分析处理,计量资料以(±s)、表示,用t检验,计数资料以(%)表示、用χ²检验,P<0.05为差异有统计学意义。

4 治疗结果

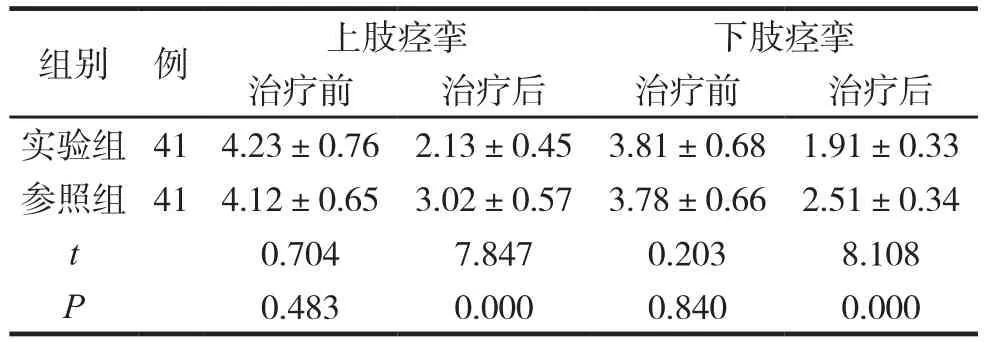

两组治疗前后肢体痉挛程度见表1。

表1 两组治疗前后肢体痉挛程度比较 (分,±s)

表1 两组治疗前后肢体痉挛程度比较 (分,±s)

组别 例 上肢痉挛 下肢痉挛治疗前 治疗后 治疗前 治疗后实验组 41 4.23±0.76 2.13±0.45 3.81±0.68 1.91±0.33参照组 41 4.12±0.65 3.02±0.57 3.78±0.66 2.51±0.34 t 0.704 7.847 0.203 8.108 P 0.483 0.000 0.840 0.000

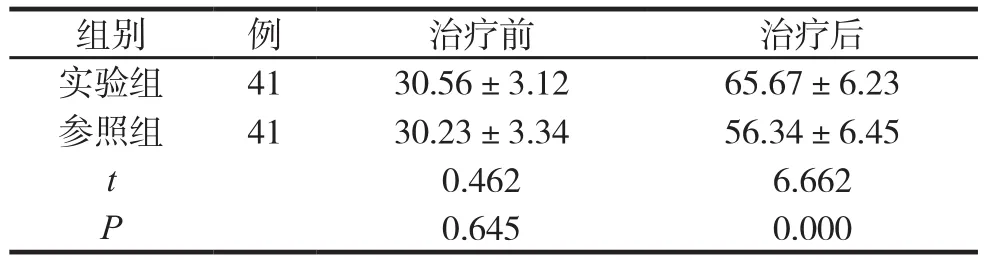

两组治疗前后Fugl-Meyer评分比较见表2。

表2 两组治疗前后Fugl-Meyer评分比较 (分,±s)

表2 两组治疗前后Fugl-Meyer评分比较 (分,±s)

组别 例 治疗前 治疗后实验组 41 30.56±3.12 65.67±6.23参照组 41 30.23±3.34 56.34±6.45 t 0.462 6.662 P 0.645 0.000

两组治疗前后VAS评分比较见表3。

表3 两组治疗前后VAS评分比较 (分,±s)

表3 两组治疗前后VAS评分比较 (分,±s)

组别 例 治疗前 治疗后实验组 41 6.13±1.05 3.21±0.75参照组 41 6.25±1.24 4.32±0.79 t 0.473 6.525 P 0.638 0.000

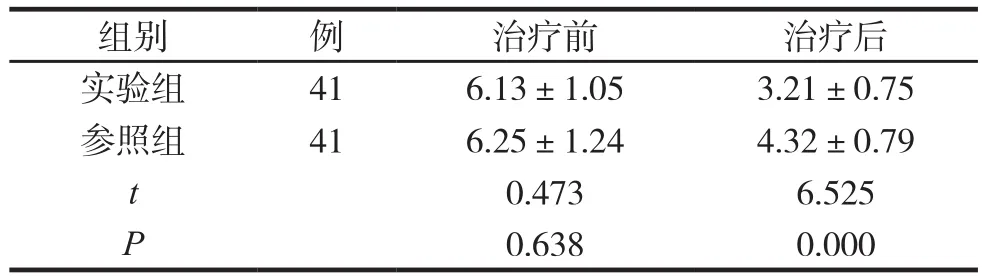

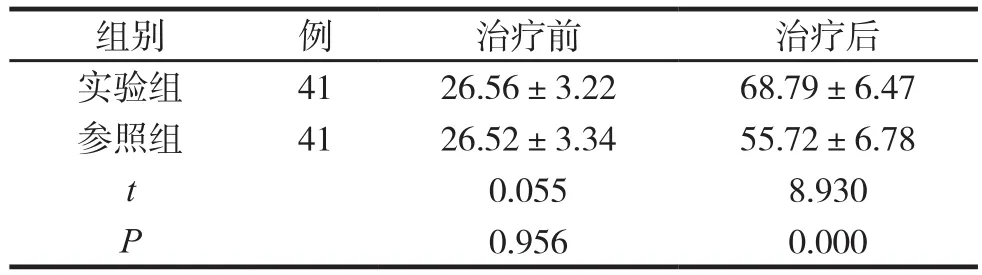

两组治疗前后Barthel指数比较见表4。

表4 两组治疗前后Barthel指数比较 (分,±s)

表4 两组治疗前后Barthel指数比较 (分,±s)

组别 例 治疗前 治疗后实验组 41 26.56±3.22 68.79±6.47参照组 41 26.52±3.34 55.72±6.78 t 0.055 8.930 P 0.956 0.000

5 讨 论

中风后肢体痉挛属中医“痉病”范畴。病机为脉络闭阻、经脉失养、阴虚血少,治疗应以散瘀通脉、通痹止痛、舒筋通络为原则[4]。针灸可通过穴位的刺激,增强单核巨噬细胞活跃性,提高机体抵抗力,达到解痉、镇痛、抗肿效果[5]。合谷穴属于阳明大肠经原穴,针刺可消肿、止痛;手三里穴属于阳明大肠经,针刺可通经活络、消肿、止痛;阳陵泉穴属于八会穴,针刺止痛、通络活络[6]。中药湿热敷可减轻皮肤与肌肉的紧张感,促进血液循环,达到镇痛、解痉效果[7-8]。中药红花、虎杖活血生新,桂枝温经通络、助阳化气,桑枝通利血脉,川乌通痹止痛,透骨草温经散寒,伸筋草、路路通舒筋活络[9-10]。诸药合用,共奏舒筋活络、消肿止痛、活血祛瘀之效。通过针刺镇痛、湿热效应,能够促进患肢血液循环,减小神经兴奋性,以此加快局部组织代谢,实现通痹止痛、舒筋活络、通脉散瘀的目的,最终达到解痉、止痛效果,改善肢体运动功能。

针灸联合中药湿热敷治疗中风后肢体痉挛效果更好。