兴化李驎与石涛晚年在扬州的活动(上)

2021-11-15朱天曙吴倩

◇ 朱天曙 吴倩

石涛(1642—1707)一生行迹甚广,曾客武昌、宣城、南京、北京、真州等地。晚年在扬州居最久,从康熙三十五年(1696)直到康熙四十六年(1707)去世一直定居扬州城东大涤堂。在此之前,也曾多次到过扬州,康熙十二年(1673)、十五年(1676)、二十一年(1682)、二十五年(1686)、二十六年(1687)皆有作于扬州的传世作品〔1〕。康熙二十六(1687),告别金陵诸友,准备北上,在扬州停留有日。康熙三十一年(1692)秋,南归,买舟沿运河南下至扬州。康熙三十四年(1695),去真州之前,又在扬州暂住。数次扬州之行,石涛结交了许多志同道合的扬州友人,其中,李驎与石涛过从甚密,二人之间的诗文唱和及书画酬赠活动多见于李驎《虬峰文集》及石涛题画诗中。学界在讨论石涛及相关问题时,常常引述李驎的诗文,而关于李驎与石涛二人的专门研究,仅见汪世清《〈虬峰文集〉中有关石涛的诗文》一文,文章根据《虬峰文集》中所涉石涛诗文,对石涛的家世和出家、名和号、生卒年月、一生行迹、绘画特点五个问题进行论述,指出《虬峰文集》不仅是探讨石涛艺术成就的重要文献,同时也是研究石涛为人为学的可信资料〔2〕。然对李驎及其家世的了解、对二人交游始末的深入讨论鲜见。本文拟根据所见文献与作品,考述石涛与李驎之间的往来,以期进一步认识石涛晚年在扬州的艺术活动和生活状态。

一、李驎的家世及其与石涛的交游

李驎(1634—1710),原名国遴,字简子,二十九岁时更名为 ,字西骏,号虬峰,江苏兴化人,生于明朝崇祯七年(1634)甲戌四月初七日,卒于清朝康熙四十九年(1710)庚寅六月二十八日。一生著有《虬峰文集》(图1)《楚吟集》《楚吟外集》,其中《楚吟集》《楚吟外集》已佚〔3〕。《虬峰文集》自叙篇后钤印两枚,其一为“文定公来孙第二十三”,其二为“李驎字西骏别号虬峰原名国遴字简子”〔4〕。文定公为明朝宰辅李春芳,来孙为玄孙之子,李春芳后第五代。兴化李氏是明室世家,世代以儒雅传家。邓长风《晚明戏曲家李长祚与兴化李氏遗民群》一文曾对兴化李氏家族的世系进行梳理〔5〕,其后郭馨馨《兴化李氏家族及其文献研究》一文据《兴化李氏传略》对简表做了增订,郭文中指出邓长风简表以“李驎为李沂子,误”,应为“李沂从子”,但未指出李驎明确世系〔6〕。现据《兴化李氏世谱》进行补充,李驎为李春芳次子李茂材后代,其家世传承谱系为:

李驎《虬峰文集》书影,清康熙刻本影印本,复旦大学图书馆藏

李春芳(先祖)—李茂材(高祖)—李思明(曾祖)—李长似(祖父)—李潮(父亲)—李驎。

“扬州八怪”之一的李鱓,也是兴化李氏家族成员。李鱓为兴化李春芳之后第六代,属第四房李茂功子孙。其高祖父李思谦,李茂功长子;曾祖父李长蔚,李思谦次子;祖父李法,李长蔚次子;父李朱衣,李法第三子。依家族辈分,李鱓为李驎之侄,李鱓书画作品上常钤“李忠定文定子孙”“神仙宰相之家”印,就是向世人标榜其兴化李氏家世(图2)。

兴化李氏家族文才风流与慷慨节烈辈出,在明清易代前后具有特殊的历史与文化意义。李春芳子孙两辈多数出仕为官,功名显赫,世受皇恩。“长”字辈曾孙与“水”字辈玄孙处于更朝迭代之时,多有忠义之举。李氏后人的英勇事迹见录于史志,感人至深。《明史》记述李信(原名李长信,后更名为信)及其二子拼死抗清:“春芳曾孙信,广东平和知县,城破,与二子泓远、淑远同时死。”〔7〕李沂《和平公传》篇末有感于斯而言:“李氏江南素族也。远祖乐易公徙阳山,犹业未,至高祖文定公以殿试第一起家,受嘉、隆两朝眷顾,弥留之际,戒子孙世世无忘国恩。”〔8〕清代陈鼎《留溪外传》记载李长倩顺治二年(1645)赴南都补福建督学,因南都失守,遂于建宁自投鸩毒饮之,其绝笔书曰“吾家世受国恩,即捐靡不足以报”〔9〕;李长祚“京师陷于贼,庄烈殉社稷,长祚白衣冠号泣者累日夕,欲死以报国家,家人力劝之,乃免”〔10〕;李濯“甲申闯贼陷北京,即弃儒冠,讲武事,志图灭贼……若是曰:‘吾家五世深受国恩,宁感须臾忘报耶’”〔11〕;李淦“自吾考逆溯而上,世为亡国师保,受恩深重,非他族比也已矣”〔12〕;李沛“或言及前朝事,则白须倒竖,椎心跌足,大呼苍天者……然于忠孝节烈事,则侃侃谈,不倦;而奸回逆乱,辄怒目切齿,有欲杀欲割之概”〔13〕。除此之外,还有更多的李氏后人故国情怀深重,入清后拒绝出仕,不食清禄,多以诗文书画行世。

以科举起家的兴化李氏文人云集、著述甚丰,诗歌文章多结集成册。如李春芳的《贻安堂集》、李茂功的《依绿园诗集》、李思敬的《猗园集》、李长科的《李小有诗集》、李沛的《平庵诗集》、李沂的《鸾啸堂集》、李滢的《敦好堂集》、李国宋的《珠尘集》等等,佳例甚多,此不更举。此外,书画作为文人遣怀寄兴的重要方式,《李氏族谱》及《高邮州志》中所记李氏后人善书画者亦众。李长敷“善行草书”;李法“博雅善书,至尺楮寸缣人皆宝之”;李培源“工书,力追颜平原”;李栋“工于绘事及篆隶书”;李炳旦“博学多才,诗宗苏陆,书类吴兴,作平远山水直追摩诘,都人称‘三绝’”。〔14〕李鱓早年曾跟随从兄嫂李炳旦、王媛夫妇学画,晚年画风得于石涛尤多〔15〕。

兴化李氏家族不仅以诗文书画传家,史学研究也是家族传统一个重要的方面。李春芳参与修订《世宗实录》;李思诚参与修订《神宗宝训》;李长科辑《兴化李氏传略附别记》,又辑《广宋遗民录》补充程敏政《宋遗民录》,以“继先文定之志”;李沂撰《南福两京实录》,记南明弘光帝与福州隆武帝时事;李清作为著名的史学家,自乙酉以后“自居枣园,手不离帙,而于史学最为专勤”〔16〕,有《南北史合注》《南唐书合订》《历代不知姓名录》等著述多种,周亮工《结邻集》中收录其尺牍达二十五种。值得提出的是,乾隆时期李清著作在禁书之列。乾隆五十二年(1787)八月十一日档中提到有李清《诸史同异录》《南北史合注》《南唐书合订》和《历代不知姓名录》,这些书和周亮工《读画录》、吴其贞《书画记》、潘柽章《国史考异》同时遭禁〔17〕。李驎承从伯父李清、李沂教诲尤多〔18〕,其诗文写史亦多,或受到他们的影响。

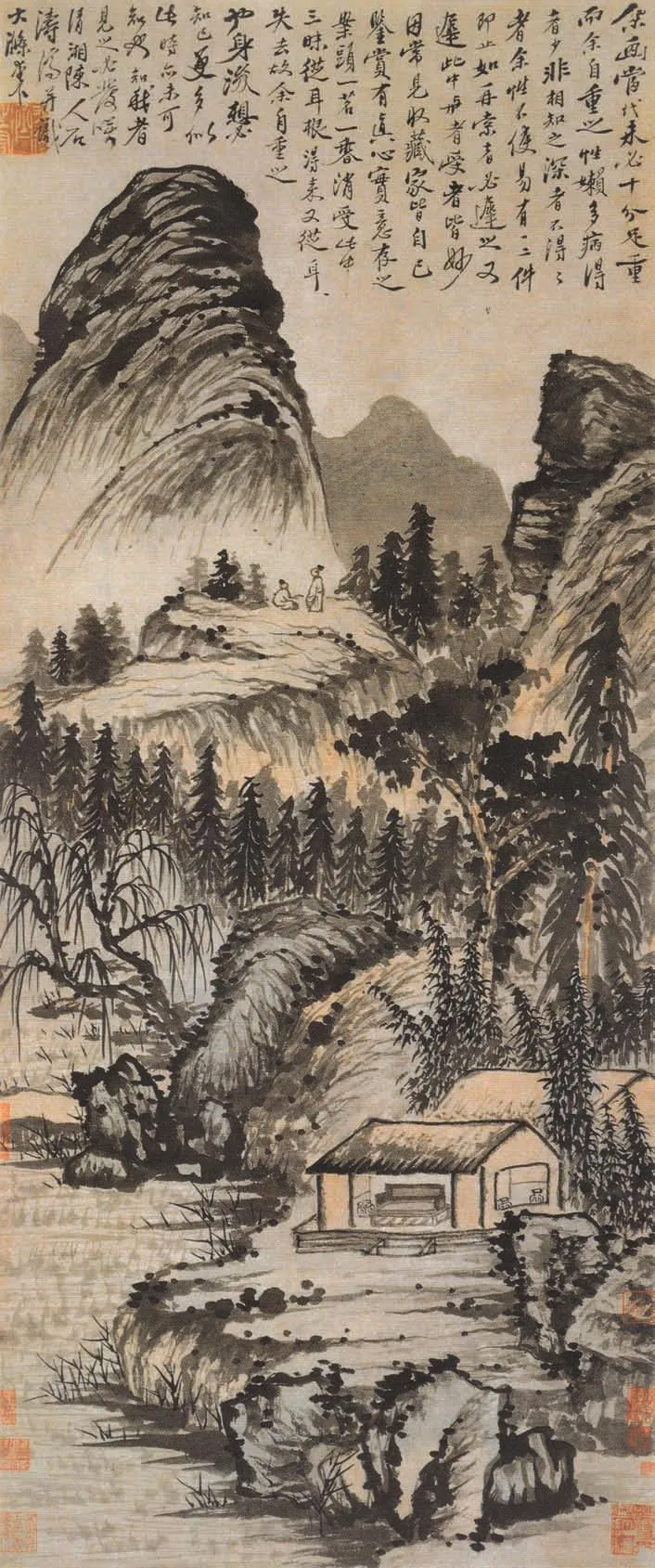

[清]石涛 为徽五作山水图轴 309.5cm×132.3cm 纸本墨笔 1690年 四川省博物馆藏

李驎从叔李滢曾作《宿开先听雨赠石涛上人诗》,谢稚柳在《关于石涛的几个问题》〔19〕与汪世清《石涛散考》〔20〕均指出闵麟嗣《宿开先听两赠石涛禅师》中所言石涛,应是庐山开山寺的石涛,名弘铠,而并非是本文所讨论的清初“四僧”之一的石涛。李滢当时与闵麟嗣同遇“石涛禅师”而作此诗。兴化李氏家族与石涛交往的还有李驎从弟李国宋,其对八大山人与石涛的品评,首先联系到宗室背景:“八公、石公皆故宗室,而高出赵承旨远甚,其书画超越笔墨外,有遗世独立之意。展对之际,不觉神与俱化。”〔21〕京都泉屋博物馆所藏石涛十二开《山水精品册》中一开有李国宋对题〔22〕。李光国《题董玄宰画册》曾言:“明季有宗室,清湘大涤子。余兄约社家,其画列棐几。”〔23〕约社名李恢,李国宋之子。由此可见,石涛赠送李国宋的书画作品也不在少数。

[清]石涛 山水图轴 129.6cm×54.3cm 纸本设色 上海博物馆藏

李驎《虬峰文集》卷四《述怀诗》详述兴化李氏家族史,表达了其对先人的瞻仰与敬重。除与咏史相关的诗文外,还收录了李驎所作多篇关于残明忠义的论赞文字,尝自言:“予为童子日即喜表章忠孝节烈,凡所著述文章关系人伦之道者什之八九。”〔24〕旁搜遗佚,用心精专,一有所闻,唯恐忘失。文集中有《和平公传》《三书懿安皇后事》《南沙三烈士传》《昭阳十二烈士传》《赠戴南枝先生序》《书四烈妓事》等等,这些文章主要是为懿安皇后辩诬,为抗清义士立传。也正因为如此,《虬峰文集》(图3)遭到文字狱厄祸。按《清代文字狱档》记载李驎《虬峰文集》案,乾隆四十四年(1779),正处于乾隆诏令天下搜剿违禁之书的热潮中,当时的两江总督萨载、江苏巡抚杨魁等查阅《虬峰文集》中有“杞人忧转切,翘首待重明”“日有明兮,自东方兮。照八荒兮,民悦康兮,我思孔长兮,夜未央兮”等句,认为李驎有“望明复兴”之心,显属悖逆。在李驎死后七十年,依大逆凌迟律在扬州荒郊劈棺锉尸〔25〕。明代亡国时,李驎年仅十一岁,一生中有六十六年生活在清代,其对明代的深厚情感很大程度上来源于兴化李氏家族的家风传承与他本人对先祖的崇仰之情。

这种由明入清的遗民心态还反映在李驎对书画家及书画作品的鉴赏品评上。他鄙薄赵孟頫,直至每见赵氏书画即“闭目弗视”。然其并非简单的厌恶赵孟頫的作品,直言“恶其人”是因为赵孟頫作为宋朝宗室而仕元,李驎认为这是忘乎祖宗之举〔26〕。《虬峰文集》卷三《噫嘻!拜八大山人像而题之也》中肯定朱耷“自称山人,心伤无那,不名不氏,惟曰八大,大书于门,托瘖不语,独洁其身,无辱皇祖”的遗民做派,赵孟頫“游魂若在,邂逅九束,岂不愧悔”〔27〕!李驎与八大山人未得相见,却对八大山人推崇备至,景仰之情充溢于其诗文字里行间,在朱耷仙逝后又作《挽八大山人》,其中有:“迢迢曾未一携手,底事悲伤泪满衣。”〔28〕惋惜悲戚至此,除推重朱耷在书画上的成就外,还存在“高帝诸孙皆志士,先生托迹更难希”的特殊感情。

石涛为明靖江王之后,四岁遭家难,由宫中仆臣负出,后薙发出家,隐姓更名,以书画著称于世。李驎在《赠石公序》中比较赵孟頫与石涛:“(石涛)能书画及诗,如此何难挟之以走京师而邀人主之知?如孟頫之学士于元耶!顾隐于方外以洁其身,非欲异日见祖宗于地下乎,则其书画及诗殆以人而更重矣!”〔29〕中国古代有“书存乎人”“书随人贵”的传统,这种传统又因兴化李氏家风熏染变得愈加厚重而强烈。石涛的人生经历与艺术选择正符合李驎对明代宗室后人的期许。二人真正晤见之前,李驎已闻石涛其人。《虬峰文集》卷十五《赠石公序》称:“扬之东城下有粤石公者,以书画名于扬有年矣。吾弟大村尝语予曰:‘石公先朝之宗室也。’”〔30〕大村,即李驎从弟李国宋,与石涛亦多交往。从序中的记载来看,李驎欲访石涛的缘由至少有二:一是石涛以书画知名;二是石涛为先朝之宗室。

石涛与李驎交往起于康熙三十七年(1698)秋冬,时李驎因避水灾迁徙至扬州城北。《赠石公序》中叙述了二人初见的经过:“予于丁丑(1697)冬尝两访之,而公适病,未获见。越明年戊寅(1698),予避水徙家于郡,公闻予至,出城访予。”〔31〕次日,李驎又访大涤堂,《序》中称:“予明日过石公精舍,公出其所画山水花卉卷子视予,潇洒自如,殆古所称逸品者。卷尾所书近诗,又多奇句惊人。”〔32〕《虬峰文集》卷十三有《过石公东城精舍》,大约写于康熙三十七年(1698)至康熙三十八年(1699)间,或正作于此期〔33〕。在亲见石涛之后,李驎感念自己先朝元辅裔孙的身份,与石涛惺惺相惜,竟至“不知涕泗之何从,而呜唈不能自己”的境地〔34〕。石涛也有知遇之感,二人“目注书画,相与黯然,久之而别。”〔35〕初相见后,李驎与石涛即成为心意相通的至交好友,又因同住扬州城中,能够日夕往还,岁月愈久,感情愈深。李驎也因此成为石涛晚年最重要的友人之一。

故宫博物院藏有张大千仿石涛八开山水册,其中一开上有《薄暮同萧子访李简子》,诗为石涛所作:

先朝遗老屋邗上,古木钟声著书响。眼中白发有谁在,难得伊人地开朗。时与萧子出郭莽,林深草木脱疏爽。一径风篁君子心,到门知是吾家长。相逢一笑悲且慷,消得半个陈肮脏。从来除发除偏党,宾中之主日千丈。曾过大涤吾不知,老病饥寒支莫强。祖父无钟福不养,即今老去谁痛痒。身随落叶逐东西,大涤为庐谢尘网。吾今且退夕阳恍,再来萧子车同两。〔36〕

朱良志先生《石涛研究》第二十一章《石涛晚年与广陵士人散考》论及石涛与李简子的交往,说明李简子是扬州诗人,并未指出其人即是李驎〔37〕。其实李简子即指李驎,理由有四:第一,前面提到的《虬峰文集》卷首《自叙》篇后钤印“李驎字西骏别号虬峰原名国遴字简子”说明李驎曾字简子。第二,关于李驎改名之由,《虬峰文集》卷十七《与友一》中有明确的交代:“简子,仆旧字也。耻与降逆之廖国遴同名,而名与字俱更于今四十二年矣。”〔38〕《与友一》作于其七十一岁时,李驎于二十九岁改字西骏,尚未与石涛交,然文曰:“近见二三朋辈所刻诗稿及书启,有称仆简子者。”〔39〕李驎本人虽表示不喜旧字,但长期以来友人习惯这样称呼他,石涛即其中之一也。第三,石涛题诗中的萧子,即萧旸,亦为李驎好友,石涛诗中说与萧旸同访李驎是合理的。第四,从内容来看,首句“先朝遗老屋邗上”,《虬峰文集》卷四(图4)中亦有“倏忽成衰翁,屏迹邗江隅”句〔40〕,前文所述李驎曾于康熙三十六年(1697)两访石涛,而石涛时病,《薄暮同萧子访李简子》所言“曾过大涤吾不知,老病饥寒支莫强”即指此事。因而,此诗所记录的即是石涛访李驎之事,并且从李驎不喜欢的字“简子”来看,石涛此诗当为二人交往初期所作。

李驎《虬峰文集》书影,清康熙刻本,国家图书馆藏

李驎《虬峰文集》书影,清康熙刻本影印本,复旦大学图书馆藏

康熙三十八年(1699)春月,石涛和李驎的共同好友黄惠臣离开扬州返回霍邱(今安徽霍邱),石涛作画题诗送行,又请李驎续题其后。《虬峰文集》卷五《湖上泛舟题石公所画卷子送黄惠臣还霍丘》记载此事:“石公作画赠君行,题诗其上索我赓。”〔41〕李驎挚友王仲儒有诗赠黄惠臣,称其为“黄四”。从王仲儒《西斋集》中的相关诗作来看,黄氏为歙人,与王仲儒交游有年,关系亲密,曾在霍邱、青阳等地生活。除萧旸、黄惠臣、李国宋外,程道光、黄又、黄仲宾、卓子任等也是石涛和李驎在扬州共同的友人〔42〕。

康熙四十年(1701)正月初七,时石涛病腰,李驎造访大涤草堂。石涛出示其为萧旸所作《笑错子踏雪图》一起赏玩。《虬峰文集》卷十九《书笑错子踏雪图后》曾记载两人赏画的场景:

辛巳人日,予过大涤堂,时石公病腰,坐楼上,延予登焉。出一小卷视予,曰:此法海踏雪图也……予曰:此何人也?而豪如是。石公曰:笑错子也。予图之矣。著语非虬峰老子不可。予笑曰:诺。〔43〕

李驎以北宋文同与苏轼“著语”为例,讨论他们之间“著语”的重要性:“昔文与可每为人写竹,竟辄曰无令著语,俟苏学士来,岂与可之竹不得东坡著语,其妙不彰与?抑亦东坡多否少可,非与可之竹致其著语,故俟之也。”〔44〕李驎从正反两个角度论证了文同画竹与苏轼“著语”画文俱佳,相得益彰,继而从石涛所言“非虬峰老子不可”,引出李驎自己的“著语”与石涛的画作亦是如此,文画一体,可见晚年的石涛与李驎彼此珍重和信任。同年五六月间,适逢石涛六十寿。李驎作《清湘子六十赋赠》七律二首以贺:

清湘仙客隐河滨,节杖初扶指使辰。耆旧天汉留一老,丹青神品足千春。名登玉牒伤孩抱,迹托黄冠避劫尘。沧海纵教深复浅,碧筒常醉莫辞频。

神交自昔老招寻,手握心倾喜不禁。三绝画图频拜赐,五言诗句每联吟。悬弧怜我年逢甲,出腋知君岁在壬。俱是烈皇宵旰日,只今追忆感弥深。〔45〕

关于石涛的生年问题,历来持见不一〔46〕。汪世清先生曾根据李驎诗中“悬弧怜我年逢甲,出腋知君岁在壬”句指出石涛准确的生年应为崇祯十五年(1642)〔47〕,此说为学界普遍认可。

康熙四十年(1701)是李驎与石涛交往极为频繁的一年。此年的五六月间,李驎生病,到了八九月初愈。石涛赠李驎百合,李驎作诗记之:“珍比白环贶,香分紫府飧。宁心功补益,润肺性甘温。病去身全健,交深谊益敦。自惭无长物,何以报王孙?”〔48〕同年九月十五日夜,石涛梦中访李驎草堂,次日十六日晨起即作《梦访虬峰图》,称:“辛巳九月梦访虬峰年长兄先生草堂处,绘图请博笑。清湘弟大涤子济。”上并有题诗一首,记录其梦中访李驎之事:“眼中山色耳边韵,已入梦回昨夜情。更觉先生行乐处,无弦琴上和无声。”〔49〕李驎详细记述了此事,描绘细致、语言生动如亲历之。《虬峰文集》卷十八《大涤子梦游记》中称:“即大涤子所见之琴,无弦亦渊明之琴也。”〔50〕石涛诗中“无弦琴”典出南朝梁萧统《陶靖节传》,“渊明不解音律,而蓄无弦琴一张,每酒适,辄抚弄以解其意”〔51〕。李驎少时即喜读陶、杜、韩、欧诗文,《虬峰文集》自叙中说:“予发未燥时即不喜读制科之文,喜取陶、杜、韩、欧诸家,朝夕咏之、玩之而不置。”〔52〕李驎尤喜陶渊明,认为自己际遇及心境与陶氏相近,因而将陶氏作为其一生诗文上的寄托:“予生所际既大远于文忠,即视少陵昌黎亦有不可同日语者,大约与靖节相近耳。”〔53〕石涛梦中李驎所抚无弦琴,正是李驎效仿陶渊明的重要象征。从他们诗文画作的交往中,可见晚年在扬州的石涛对李驎知之甚深,心照神交。

[清]石涛 菊竹石图轴114.3cm×46.8cm 纸本墨笔 故宫博物院藏

从李驎诗文中关于“谒陵”的记载,我们还可以看到晚年石涛内心十分看重其“遗民”身份。康熙四十一年(1702)的六月,李驎有《读大涤子谒陵诗作》:“香枫曾树蒋山隈,凭吊何堪剩石苔。衰老百年心犹结,风沙万里眼难开。爰居避地飞无处,精卫全身去不回。细把新诗吟一过,翻教旧恨满怀来。”〔54〕并有诗跋称:“屈左徒刘中垒,因未见楚汉之亡也,而情所难堪,已不自胜矣。使不幸,天假以年而及见其亡,又何如哉!彼冬青之咏,异姓且然,而况同姓。宜大涤子谒陵诗,凄以切,慨以伤,情有所不自胜也。雒诵一过,衣袂尽湿,泪耶,血耶,吾并不自知矣,他何问欤!”〔55〕此跋暂未能确定具体时间,但文后二篇有作于康熙四十年(1701)端阳前一日的《杂述续篇跋》,《大涤子谒陵诗跋》成文应该在这个时间之前〔56〕。蒋山位于金陵(今南京)玄武区境内,为明孝陵所在地。《大涤子传》中曾记载石涛客南京时“稽首于孝陵松树下”〔57〕,石涛晚年多次至孝陵谒拜并作有谒陵诗,其原诗已佚,但通过李驎的诗与跋,可以感受到石涛的遗民之思。《大涤子传》中亦有石涛“北至燕京,觐天寿诸陵”,可知康熙二十九年(1690)春夏之交至康熙三十一年(1692)深秋,石涛在北京的近三年间也有谒陵活动。石涛晚年的书画作品上常落款“极”“若极”,钤印“阿长”“赞之十世孙阿长”等名号,《大涤子传》中有“自匿其姓氏”〔58〕,陈鼎《瞎尊者传》称其“失其族名。”〔59〕从年幼隐匿姓名,不得已而出家,漂泊流离于外,辗转多地,至晚年款识的变化与谒陵的种种行为,说明石涛晚年对自己遗民身份的眷恋。

康熙四十三年(1704)入秋后,李驎作《寓兴》二十三首,前有小序称:“炎蒸逼人,入秋不改,老年贫病,无用自遣。或存没伤怀,或聚散兴慨,未能恝置,辄有所吟,三日内得断句二十有三,兴犹未巳,又成咏史十章,辞取达意,聊以释愁。嗟乎!人生七十古即称稀,况又过之。自今以往吾其辍吟矣。”〔60〕后诗中又有注:“蒋氏初嫁年二十,今七十一矣。”这组诗第十四首再次将赵孟頫与石涛作对比:

清湘老子旧王孙,兰竹纷披妙绝伦。妩媚吴兴何足数,为君奴隶司君阍。〔61〕

此年五月李驎病,十一月复大病,十二月初二再受风寒,溺血七日,卧病在床。病中石涛曾来探望。李驎曾在《后病记》称:“方外清湘大涤子、黄山中老人、学庄园浮公皆踵至问疾,以朋友之道来者也。”〔62〕

康熙四十六年(1707),石涛去世,李驎为失去这样的好友而十分悲伤。《虬峰文集》卷七有《哭大涤子》四首:

凋丧关天意,慭遗惟有君。亲贤瞻隔代,书画震空群。忽又惊星陨,阴霾接楚云。(前年八大山人死)

谁意君先我,翻教我哭君。悲歌十年共(交恰十年),泉壤一朝分。凄绝山阳笛,何堪落日闻。

变态穷秋菊,幽怀晚更贞。何期展绝笔,莫改信交情。倘不三生昧,他时共证明。(遗命墨菊十幅相赠,穷极变态,乃其绝笔。)

往日招寻惯,孤楼夹两城。里言难众喻,狂赏出心诚。从此西州路,含悲那忍行。〔63〕

诗中回顾了两人的密切交往,并对石涛艺术和晚年生活作了极为精要的概括,称其“书画震空群”“幽怀晚更贞”,两人“悲歌十年共”“里言难众喻”,这是了解石涛晚年和李驎的重要文献。今人汪世清先生据第一首“忽又惊星陨,阴霾接楚云。(注:前年八大山人死)”、第二首“悲歌十年共(注:交恰十年)”,考证出石涛卒于康熙四十六年(1707)〔64〕,此说已成为学界共识。

[清]石涛 唐人诗意图册之一 23cm×16.4cm 纸本设色 故宫博物院藏

注释:

〔1〕参见汪世清:《石涛年谱稿》,见《汪世清辑录明清珍稀艺术史料汇编》第六册,白谦慎、薛龙春等整理,上海古籍出版社2020年版,第3183—3267页。

〔2〕汪世清:《〈虬峰文集〉中有关石涛的诗文》,《文物》1979年第12期。

〔3〕《楚吟集》《楚吟外集》已佚,《虬峰文集》卷六有《自题〈楚吟集〉后》。《清代禁毁书目四种》载:“《楚吟外集》,兴化李驎著。”

〔4〕汪世清《诗文集选抄》中有李驎《清湘子六十赋赠》,于诗后按语中提到“(李驎)自叙末有‘文定公来孙第二十三’‘李驎字西骏别号虬峰原名国 字简□’”,见《汪世清辑录明清珍稀艺术史料汇编》第三册,第1645—1646页。从国家图书馆所藏李驎《虬峰文集》来看,第二方印中“国 ”作“国遴”,最后一字为“子”。

〔5〕邓长风:《晚明戏曲家李长祚与兴化李氏遗民群》,见《明清戏曲家考略三编》,上海古籍出版社1999年版,第65—91页。

〔6〕郭馨馨:《兴化李氏家族及其文献研究》,南京师范大学2006年硕士学位论文。

〔7〕张廷玉等撰:《明史》卷一百九十三,中华书局1974年版,第5120页。

〔8〕李沂:《和平公传》,见《广陵思古编》卷二十一,汪廷儒编纂,广陵书社2011年版,第317页。

〔9〕陈鼎:《留溪外传》卷一忠义部上《李中丞传》,清康熙三十七年(1698)自刻本。

〔10〕陈鼎:《留溪外传》卷六隐逸部下《李长祚传》,清康熙三十七年(1698)自刻本。

〔11〕陈鼎:《留溪外传》卷六隐逸部下《李若练传》,清康熙三十七年(1698)自刻本。

〔12〕陈鼎:《留溪外传》卷六隐逸部下《李季子传》,清康熙三十七年(1698)自刻本。

〔13〕陈鼎:《留溪外传》卷六隐逸部下《白头老子传》,清康熙三十七年(1698)自刻本。

〔14〕《李氏世谱》卷二,师俭堂民国十七年(1928)刊本。

〔15〕李鱓为“扬州八怪”之一,擅花卉、竹石等,其绘画受到石涛的影响。郑板桥《题李鱓花卉蔬果册》云:“复堂之画凡三变:初从魏凌苍先生学山水,便尔明秀苍雄,过于所师。其后入都,谒仁皇帝马前,天颜霁悦,令从南沙蒋廷锡学画,乃为作色花卉如生。此册是三十外学蒋时笔也。后经崎岖患难,入都得侍高司寇其佩,又在扬州见石涛和尚画,因作破笔泼墨,画益奇。”可见,李鱓画风由早年的工细严谨转变为中年以后的挥洒恣意,与见到石涛作品是分不开的。

〔16〕徐旭旦:《世经堂初集》卷十《李映碧先生传》,清康熙刻本。

〔17〕参见《周亮工全集》序言,第一册,朱天曙编校整理,凤凰出版社2008年版,第28页。

〔18〕《虬峰文集》自述:“予幼作诗,每一篇成,必就正家壶菴伯。”壶菴即李沂。集中所载与李清交往亦多。

〔19〕谢稚柳:《关于石涛的几个问题》,见朵云第五十六集《石涛研究》,上海书画出版社2002年版,第12页。

〔29〕汪世清:《石涛散考》,见朵云第五十六集《石涛研究》,上海书画出版社2002年版,第21页。

〔21〕李国宋:《题八大山人清湘老人合册》,见端方《壬寅销夏录》稿本,不分卷。

〔22〕京都泉屋博物馆藏石涛《山水精品册》,为晚年赠黄砚旅所作,其中一开大村李国宋对题云:“繁云抱空山,沧沧杳无际。高蹈一老翁,游戏鸿濛内。夙耽丘壑踪,久滞穷海㵝。对此心茫然,辗转夜无寐。”见《石涛诗文集》卷一,朱良志辑注,北京大学出版社2017年版,第31页。

〔23〕李光国:《定斋诗钞》一卷,清乾隆二十五年(1686)师俭堂刻本。

〔24〕李驎:《虬峰文集》卷十八《后病记》,清康熙刻本。

〔25〕《李驎虬峰集案》,《清代文字狱档》不分卷,民国铅印本。

〔26〕〔29〕〔30〕〔31〕〔32〕〔34〕〔35〕李驎 :《虬峰文集》卷十五《赠石公序》,清康熙刻本。

〔27〕李驎:《虬峰文集》卷三《噫嘻!拜八大山人像而题之也》,清康熙刻本。

〔28〕李驎:《虬峰文集》卷九《挽八大山人》,清康熙刻本。

〔33〕《虬峰文集》卷十三《过石公东城精舍》前有《中秋前二夕友人忆王表叔西斋》,为康熙三十七年(1698)八月十三日所作,王西斋即李驎好友王仲儒,卷五《程二载锡赠絮被歌》中有“西斋春死河夏决,伤逝忧生两惨绝。徙家郡郭避洪涛,一病濒危谁我恤?”是知王仲儒卒于康熙三十七年(1698)春月。后有《程二载锡惠罏赋谢》,诗中有“储火偏宜风雪辰”“提携如意气生春”等句,可知此诗作于康熙三十七年(1698)冬日。又,卷十三本诗后明确纪年的有《己卯除日》,据此推测《过石公东城精舍》应作于康熙三十七年(1698)八月十三日以后的秋冬之际。

〔36〕故宫博物院藏张大千《仿石涛八开山水册》第一开对题诗,诗作内容见《石涛诗录》,汪世清编著,河北教育出版社2006年版,第35页。

〔37〕朱良志:《石涛研究》,北京大学出版社2017年版,第434页。

〔38〕〔39〕李驎:《虬峰文集》卷十七《与友一》,清康熙刻本。

〔40〕李驎:《虬峰文集》卷四《罢雨止登平山堂回饮西园即送朗亭入京分得涂字》,清康熙刻本。

〔41〕李驎:《虬峰文集》卷五《湖上泛舟题石公所画卷子送黄惠臣还霍邱》,清康熙刻本。

〔42〕程道光,字载锡,号退夫。北京故宫藏张大千仿石涛八开山水册,其中一开有《题程载锡小照》,诗为石涛所作。日本考槃社出版《考槃社支那名画选集》影印石涛《堤畔烟雨图》,款题:“研旅、退夫两先生招同勿斋诸子,泛舟红桥,雨中即事。研翁以此纸索余戏为之图,并正。清湘遗人极。”勿斋王熹儒,为王仲儒弟。王仲儒的《西斋集》就是诸友人于程道光家定稿的,王熹儒云:“康熙三十九年(1700)岁次庚辰四月二十六日弟熹儒顿首纂于程子退夫之自强堂。”《西斋集》序为李驎所作,《西斋集》后与《虬峰文集》同遭禁。李驎《虬峰文集》中有多首诗赠程退夫,如《程二载锡招饮湖上醉归得大村书作》《赠程退夫》《送程退夫之城武》等。黄又,字燕思,号研旅。石涛赠黄砚旅之作极多,晚年有《黄砚旅诗意册》,题:“黄砚旅将游岭南,夜别蠲斋、退夫、受安诸兄弟之作。”李驎《虬峰文集》有《黄砚旅生日赋赠》《程退夫席上题庾岭图送黄燕思南游》。黄仲宾,程霖生《石涛题画录》卷四著录石涛《墨色山水精册六桢》,其二诗后题:“燕思、仲宾、天容诸君之广陵,戏为之请正。”其六诗后题:“冬日喜燕思、仲宾、天容诸君见访于真州读书学道处,时梅花大放,燕老从吴越归之宣纸六桢,命瞎尊者作图。予戏为之博笑。乙亥。”李驎《虬峰文集》有《题黄仲宾勒马看秋山图》《黄三仲宾有馈赋谢》《寄赠黄明府仲宾》等。卓尔堪,明靖难忠臣卓敬之后,字子任,号鹿墟。卓子任有《题石公送别图》《同卫瞻、谓升、滋衡、徵㐅净慧寺访石公》。卓子任与石涛、李驎、萧旸等人曾多次参扬州文人雅集,并作诗记之。孔尚任《湖海集》卷二载《停帆邗上,春江社友王学臣、望文、卓子任、李玉峰、张筑夫、彝功、友一,招同杜于皇、龚半千、吴薗次、丘柯村、蒋前民、查二瞻、闵宾连、义行、陈叔霞、张谐石、倪永清、李若谷、徐丙文、陈鹤山、钱锦山、僧石涛集秘园即席分韵》。卓子任《近青堂集》中有《查德尹表兄招同戴南枝、王紫诠、孙物皆、闵宾连、李简子、李苍存、程松皋、乔东湖、张星闲诸公大集平山堂分咏扬州古迹得浮山石五律一首》,李驎《虬峰文集》卷四《辛巳春日查德尹招同费此度、王南村、朱西柯、乔东湖、张山来、朱自观、卓鹿墟、顾对峙宗、闵旷斋、苏友燕、萧徵㐅、汪博亭诸君集平山堂阄赋广陵古迹即席得八韵》,卷七又有《卓鹿墟饷潜山茶因忆舅巨徐三山甫明府二首》。1976年台北出版李叶霜编《石涛的世界》第156—157页影印石涛《诗书画三绝卷》上有隶书长诗《和韵赠王叔夏》,楷书款题:“庚辰夏日,叔夏先生以佳什见赠,即以原韵奉酬,志不忘也。并求定正,兼正觉士、名友著同学。”石涛晚年《赠觉翁山水图册》即是赠王觉士的。李驎《虬峰文集》卷五有《寒夜程载锡招同钱达人、王觉四、勿翦、张良御饮自强堂》,王觉四即王觉士,勿翦为觉士弟王棠,字名友。

〔43〕〔44〕李驎:《虬峰文集》卷十九《书笑错子踏雪图后》,清康熙刻本。

〔45〕李驎:《虬峰文集》卷九《清湘子六十赋赠》,清康熙刻本。

〔46〕关于石涛生年,有三说影响较大:傅抱石《石涛上人年谱》中定石涛生于明崇祯三年(1630);郑拙庐《石涛系年》定石涛生于崇祯九年(1636);谢稚柳据石涛《庚辰除夜诗》定为崇祯十四年(1641)。

〔47〕汪世清:《石涛散考》,见朵云第五十六集《石涛研究》,上海书画出版社2002年版,第20页。

〔48〕李驎:《虬峰文集》卷七《大涤子饷百合》,清康熙刻本。按:此诗作于康熙四十年(1701),前有八月十七日作《十七日浮公又饷豆角》,后有九月九日作《九日卓鹿墟饷潜山茶因忆舅氏徐三山甫明府》。故是诗作于八月十七日至九月九日间。

〔49〕石涛:《梦访虬峰图》,诗作内容见《石涛诗录》,汪世清编著,河北教育出版社2006年版,第133页。

〔50〕李驎:《虬峰文集》卷十八《大涤子梦游记》,清康熙刻本。

〔51〕萧统:《陶靖节传》,见《陶渊明集》附录一,袁行霈笺注,中华书局2003年版,第611页。

〔52〕〔53〕李驎:《虬峰文集》自叙,清康熙刻本。

〔54〕李驎:《虬峰文集》卷九《读大涤子谒陵诗作》,清康熙刻本。按:此诗作于康熙四十一年(1702)闰六月,前一首《闰六月七日舟泛》,后一首《立秋前一夜苦热》。壬午立秋为闰六月十五日。故《读大涤子谒陵诗作》当作于闰六月七日至六月十四日之间。

〔55〕李驎:《虬峰文集》卷十九《大涤子谒陵诗跋》,清康熙刻本。

〔56〕李驎《虬峰文集》自述言其文集体例:“各体俱依所作岁月分先后,其有补遗者偶忘,而检出补之也。”

〔57〕李驎:《虬峰文集》卷十六《大涤子传》,清康熙刻本。

〔58〕李驎:《虬峰文集》卷十六《大涤子传》,清康熙刻本。

〔59〕陈鼎:《留溪外传》卷十八缁流部《瞎尊者传》,清康熙三十七年(1698)自刻本。

〔60〕李驎:《虬峰文集》卷十九《寓兴二十三首》,清康熙刻本。

〔61〕李驎:《虬峰文集》卷十九《寓兴二十三首》第十四,清康熙刻本。

〔62〕李驎:《虬峰文集》卷十八《后病记》,清康熙刻本。《后病记》作于甲申除日,是年立春在春节之后。文中李驎言:“予明年七十有二矣。”

〔63〕李驎:《虬峰文集》卷七《哭大涤子》,清康熙刻本。

〔64〕汪世清:《石涛散考》,见朵云第五十六集《石涛研究》,上海书画出版社2002年版,第20页。