论“西班牙—菲律宾风格”牙雕和漳州牙雕的关系

2021-11-15□周萌

□ 周 萌

引 言

16世纪70年代,随着西人东来和明政府放宽海禁,中国第一次被卷入全球化贸易市场。1565年,西班牙占领菲律宾,并开辟了著名的“马尼拉大帆船”航线,将大量中国丝织物、瓷器等商品从马尼拉运至墨西哥阿卡普尔科(Acapulco)。中国商品在迅速占领西属殖民地市场的同时,也引起巨大的社会和文化效应,对菲律宾和美洲本土的工艺美术产生了重要影响。

目前在西班牙及其殖民属地国家,保留着一批被称为“西班牙—菲律宾风格”(Hispano-Philippine)的牙雕圣像。这些雕像多为圣母子、基督受难、圣人像等天主教题材,但细节处理上却流露出明显的中国特色。此类雕像起源于16世纪的菲律宾,主要出自定居马尼拉的中国工匠之手,他们多为福建漳州、泉州等地移民,以灵巧的手艺仿制西人自欧洲携来的宗教圣像,深受西班牙人欢迎。16世纪后期,漳州等港口凭借海外贸易输入象牙之便,牙雕产业空前发达,明后期《漳州府志》等地方志中便有多处关于象牙及牙雕工艺的记载。自20世纪80年代以来,陆续有西方学者指出漳州工匠与“西班牙—菲律宾风格”牙雕的密切关系,然在国内却鲜有人知。事实上,这是我国工匠模仿西方雕刻的最早一批实物,也是外贸牙雕之始,比广州牙雕还早100多年(1)杨伯达:《明清牙雕工艺概述》,载高美庆编《关氏所藏中国牙雕》,香港:香港中文大学文物馆,1990年,第117页。。

本文立足于中外艺术交流史的视角,综合运用国内外多重材料,分析“西班牙—菲律宾风格”牙雕中的中国元素,探讨其与漳州牙雕的关系,并简要分析漳州、泉州工匠在此影响下的工艺创制。对这一课题的探究,不仅有助于了解全球化早期中国工艺美术的对外输出和影响,亦可深入认识中国造像艺术的发展和流变。

一、大帆船贸易与华人牙雕产业的兴起

16世纪的大航海时代,驱使早期西方国家海外探险和拓殖的主要动力,一是去马可·波罗描绘的东方寻求财富,二是传播天主教。无论是葡萄牙还是西班牙,都曾有建立“东方天主教帝国”的愿景。在传教过程中,教会对宗教圣像的巨大需求和华人灵巧的仿制技艺造就了中国模仿西方雕刻的第一批工艺品——牙雕圣像。

晚明时期,最早与中国发生贸易往来的西方国家是葡萄牙。1517年,第一个葡萄牙使团来到广州,历经波折后,葡萄牙人于1557年取得中国澳门居住权,并开辟了澳门—果阿—里斯本航线(1)万明:《中葡早期关系史》,北京:社会科学文献出版社,2001年,第152—154页。。他们将中国丝织品、瓷器等商品运往果阿和里斯本,同时将象牙、檀香等珍贵材料运至中国澳门。因在澳门的传教活动需要大量圣像,葡萄牙人从果阿运来欧洲或印度制作的牙雕圣像,在中国沿海作坊里进行仿制(2)Derek Gillman, “Ming and Qing Ivories: Figure Carving,” Chinese Ivories from the Shang to the Qing: An Exhibition Organized by the Oriental Ceramic Society Jointly with the British Museum, 24 May to 19 August 1984 in Oriental Gallery II. Ed. William Watson. London: Oriental Ceramic Society/ British Museum Publications Ltd, 1984, p. 36.。现存葡萄牙的一批具有中国特色的牙雕圣像即来源于此,被称为“中国—葡萄牙风格”(Sino-Portuguese)(3)Margarita M. Estella Marcos, La escultura barroca de marfil en España. Las escuelas europeas y coloniales, Vol. I. Madrid:Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto Diego Velázquez, 1984, p. 189.。

紧随葡萄牙步伐的是其邻国西班牙。继麦哲 伦(Fernão de Magalhães,1480—1521)环 球航行首次抵达菲律宾后,西班牙人经过多次失败的远征,终于在1565年成功登陆菲律宾宿务岛(Cebu),正式在菲律宾建立殖民据点。1571年,西班牙军队入侵吕宋岛,并建立马尼拉城作为殖民地行政首府和通航美洲的唯一贸易港。随后,西班牙人开辟了著名的“马尼拉大帆船”航线,将东方商品从马尼拉运至墨西哥阿卡普尔科,部分商品经陆路转运至墨西哥维拉克鲁兹(Vera Cruz),再由“双船舰队”(Carrera de Indias)运至西班牙塞维利亚(Sevilla)。由于大帆船上的商品主要来自中国,故在新西班牙(今墨西哥),人们也称大帆船为“中国帆船”(Nao de China)(4)William Lytle Shurtz, trans. Pedro Ortiz Armengol, El Galeón de Manila. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1992, p. 93.。

“马尼拉大帆船”上的多数中国商品来自福建漳州月港。隆庆元年(1567),明政府放宽海禁,开放月港为合法对外贸易港,允许私人出海贸易。西人巨大的市场需求很快吸引了大批福建海商出航吕宋,将中国的丝绸、瓷器等商品贩运至马尼拉。“华人既多诣吕宋,往往久住不归,名为压冬”(5)(明)张燮:《东西洋考》卷5,《东洋列国考·吕宋》,北京:中华书局,1981年,第89页。赴菲贸易的华商逐渐定居于此,且人数迅速增加。据统计,16世纪70年代初,马尼拉仅有华侨几十人(6)“Relación del descubrimiento y conquista de la isla de Luzón y Filipinas hecha por el maestre de campo Martín de Goiti 1570,”Archivo General de Indias, Patronato, 24, R.17, 6v.,至1586年,人数已近上万(7)Shurtz, op.cit.,p. 105.。1580年,西班牙人建立八连(Parián)作为华人聚居区(8)Parián, 源于菲律宾他加禄语,意为“市场”。,并将菲律宾的中国人称为Sangley(9)关于Sangley一词的来源,参见赖林冬《菲律宾语Sangley的汉语词源及翻译研究》,《兰州文理学院学报(社会科学版)》2016年第5期,第100—104页。。

西班牙人拓殖菲律宾后,为传播天主教,需要大量圣像。他们从欧洲带来宗教图像、雕像等物品,但远不能满足所需,而机敏灵巧的华人工匠却可逼真地仿制这些肖像,恰好迎合了西班牙人的需求。1574年,菲律宾公证员埃尔南多(Hernando Riguel)在一封信中提到,有三艘中国商船运来的物品里有“钉十字架的基督像”,并且“很像我们的那种”(10)Hernando Riquel, “Relacion muy cierta y verdadera de lo que agora nuevamente se ha sabido de las nuebas Islas del Poniente y descubrimiento que dicen de la China que escribe Hernando Riquel Escrivano de la Governación dellas à un su Amigo a Mexico,la qual vino en los Navios que estaban juntos en el Fuerte de Capulco, y de la gran riqueza dellas y de los tractos y Mercaderías de los Chinas, y de la manera que sacan y benefician el Oro; y otra relación de las nuebas que han venido de Italia y Fortificación de Tunez, y de la Armada grande del Turco, y como ha tractado de reducirse la Ciudad de Ginebra de la obediencia de la Madre Santa Iglesia y ultimamente la muerte del Chistianisimo Rey de Francia y de lo que pasa en Paris y en Flandes. Vá también el Epitafio que se halló aqui del Bienaventurado Rey D Fernando que ganó a Sevilla 1574, ” Archivo del Museo Naval, colección Fernández de Navarrete, Nav. II, folio 247, documento 7.。马尼拉首任主教萨拉萨尔(Domingo de Salazar,1512—1594)在1590年给国王菲利普二世的信中也写道:“我看到(中国工匠制作的)象牙婴儿耶稣像,觉得完美至极,并且所有见过的人都这么说。他们还为教堂制作之前紧缺的圣像。我想,在很久之前,我们就不再需要那些制作于佛兰德的圣像了。”(1)“Carta-Relación de las cosas de la China y de los chinos del Parián de Manila, enviada al Rey Felipe II por Fr. Domingo de Salazar, O. P, primer obispo de Filipinas. Desde Manila, á 24 de junio, de 1590”, Archivo del bibliófilo filipino: recopilación de documentos históricos, científicos, literarios y políticos, y estudios bibliográficos, Tomo. III. Ed. W. E. Retana. Madrid: Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1897, p. 66.1604年,耶稣会修士科林诺(Pedro Chirino,1557—1635)所著《耶稣会菲岛传教纪实》(Relación de las Islas Filipinas y de lo que en ellas han trabajado los padres de la Compañía de Jesús)一书,亦提到神父安东尼奥(Antonio Sedeño,1535/1536—1595)曾雇用华人来装饰教堂,几乎“所有装饰有圣像的教堂”都有中国人的作品(2)Pedro Chirino, Relación de las Islas Filipinas y de lo que en ellas han trabajado los padres de la Compañía de Jesús, 2ª Edición.Manila: Imprenta de D. Esteban Balbás, 1890, p. 47.。

这些由菲律宾华人工匠制作的基督教圣像都有鲜明的中国色彩,被称为“西班牙—菲律宾风格”。考虑到华人工匠及中国艺术的重要影响,也有部分学者将其称为“中国—西班牙风格”(Sino-Spanish)(3)Beatriz Sánchez Navarro de Pintado, Marfiles Cristianos del Oriente en México. México: Fomento Cultural Banamex. A. C.,1985, pp. 63—64.。为方便表述,本文将所有由华人参与制作的、面向西班牙人市场的牙雕圣像统称为“西班牙—菲律宾风格”(4)由于同时期西葡在东亚的势力范围和贸易航线多有交集,有学者将一些来自葡萄牙属地或现藏葡萄牙的圣像也归入“西班牙—菲律宾风格”,如吉尔曼(Derek Gillman)对下文两尊圣母子像(图4中和右)的分类。。

二、“西班牙—菲律宾风格”牙雕的题材渊源及主要特点

以西班牙为代表的西欧国家自中世纪以来就擅长用象牙雕琢圣母等宗教形象,西班牙人占领菲律宾后,象牙更为易得,而华人工匠又格外偏爱这种熟悉的材质,故牙雕圣像大量出现(5)Estella Marcos, op.cit., p. 78.。“西班牙—菲律宾风格”牙雕主要为天主教传统肖像,如基督受难像、圣母像、婴儿耶稣像、圣人像等,其模板多为16—17世纪佛兰德、西班牙、意大利等地区流行的宗教雕像或版画。如安达卢西亚(Andalucia)著名雕塑家蒙达聂斯(Juan Martínez Montañés,1568—1649)的作品便对菲律宾宗教圣像有重要影响。西班牙巴利亚多德(Valladolid)东方博物馆(Museo Oriental)收藏的一尊牙雕圣母子像(图1右),其圣母怀抱幼子并轻抚婴儿脚部的姿势,就是典型的“蒙达聂斯风格”(图1左)(6)Ana Ruiz Gutiérrez, “El tráfico artístico entre España y Filipinas (1565—1815),” Diss. Universidad de Granada, 2003, p. 583.。

图1 (左)蒙达聂斯,木雕圣母子像,1616年,韦尔瓦主教堂(Catedral de Huelva)(7)Antonio M. Romero Dorado, José Manuel Moreno Araña, “Juan Martínez Montañés y los Guzmanes: la Virgen con el Niño de la Catedral de Huelva (1616),” BSAA arte, 83 (2017): 195.;(右)牙雕圣母子像,17世纪,巴利亚多德,东方博物馆,作者摄

现存“西班牙—菲律宾风格”牙雕圣像主要分布于西班牙及菲律宾、墨西哥等西属殖民地国家,制作年代为菲律宾西殖时期(1565—1898)。一般来说,16—18世纪早期的雕像主要出自华人工匠(Sangley)之手,这一时期的圣像多呈现典型的中国元素:中国面孔和体态,衣纹简洁,并装饰中国传统图案。18世纪起,开始有菲律宾本地人或华裔后代参与制作,这一阶段的作品逐渐摆脱了中国艺术的影响,风格更趋于同时代的西方雕塑,人物面孔更为西化,衣纹也趋于纵深、飘逸。这一时期越来越多的牙雕圣像不再是纯雕塑作品,开始装有假发、假睫毛、玻璃眼珠等附件,有些圣母像和婴儿耶稣像还穿上锦缎服装,甚至佩戴首饰。相比早期作品,后期圣像失去了独特的中国色彩,对西方美学标准亦步亦趋,但又未能超越同时期的欧洲雕塑,故艺术价值有所下降(1)Sánchez Navarro de Pintado, op.cit., p. 88.,尤其是那一类披满首饰的“穿衣圣母”,在国外学者看来甚至“更像洋娃娃而非雕塑作品”(2)Ibid., p. 100.。

由此可见,浓郁的中国色彩是“西班牙—菲律宾风格”牙雕最大的艺术特色和精华所在。在中国工匠的手中,这批仿制品不仅散发出别样的艺术魅力,更在艺术史上书写了一段东西方不同文化、艺术和宗教之间交汇、碰撞与融合的独特篇章。

三、“西班牙—菲律宾风格”牙雕的中国元素

尽管主题和模板变化多样,但大多数“西班牙—菲律宾风格”牙雕人像都呈现明显的中国色彩,在五官形体、衣纹装饰等方面均流露出中国式手法。从16世纪末到18世纪中叶,华人工匠是制作雕像的主力,故这一阶段的牙雕圣像,中国特色尤为明显。下文以该时期代表作品为例,对“西班牙—菲律宾风格”牙雕的中国元素展开分析。

(一)中国面孔及形体

中国式面孔和肢体是“西班牙—菲律宾风格”雕像最主要的特点。无论是血腥的基督受难像、温和的圣母像,还是娇憨的婴儿耶稣,几乎所有人物都是典型的中国面孔:椭圆脸,宽额,下巴柔和,面部微胖,棱角不分明。他们通常有着倾斜半张的大眼睛,肥厚的眼睑在眼周勾勒出两条曲线,眼珠多染成棕色或蓝色。这些人物五官扁平,鼻翼肥厚,与轮廓更为立体的西方面孔迥然不同,其中最具特色的便是圣母像:那尖鼻小嘴、阔面垂耳、慈爱微笑、庄严静穆的圣母玛利亚,神情姿态,皆酷似中国佛教艺术中的观音像(图1右)。

尽管面部刻画栩栩如生,这些雕像的肢体形态却简单很多。相比高度写实的西方雕塑,中国传统雕塑素来忽略人体解剖结构,尤不擅长表现裸体,而华人工匠在处理受难耶稣像等裸体题材时,对肌肉、骨骼等细节刻画也较为简括。华人雕刻的耶稣像,并未突出真实的肌肉纹理,胯部亦无明显运动姿态,形体主要随象牙材料本身而弯曲(图2)(3)Casado Paramio, op.cit., p. 80.。另外,对于基督教艺术中一些有着强烈视觉冲突的血腥场景,中国工匠的处理方式也流露出东方文化特有的温和情态:十字架上的耶稣并未呈现强烈痛苦的表情,面对死亡,表现出一种平静、忍耐和顺从;被万箭射穿的圣徒塞巴斯蒂安(San Sebastián),在垂死之际,依旧姿态优雅,鲜有挣扎之态。

图2 牙雕耶稣受难像,17世纪,巴利亚多德,东方博物馆,作者摄

(二)中式线条及图案

除面孔和形体外,多数“西班牙—菲律宾风格”牙雕亦在衣纹线条和装饰图案等细节处表现出中国特色。在教会及宗教裁判所的监控下,华人工匠制作的圣像,必须忠实于欧洲模板,但在衣纹褶皱等细节处却使用了中式手法(1)Sánchez Navarro de Pintado, op.cit., p. 98.。大部分“西班牙—菲律宾风格”牙雕像的服饰只有浅浅一层阴刻褶皱,并无欧洲圣母像服饰夸张的起伏效果和明暗对比,衣纹线条也趋于简洁、垂直。英国艺术史学者吉尔曼(Derek Gillman)认为,这些作品有很强的线描感,可能受到木版画的影响(2)Gillman, op.cit., p. 35.。晚明时期,福建为全国印刷中心,建阳出版的木刻版画书籍流传甚广,其工艺传统或对外销牙雕确有影响(3)Ibid., p. 48.。

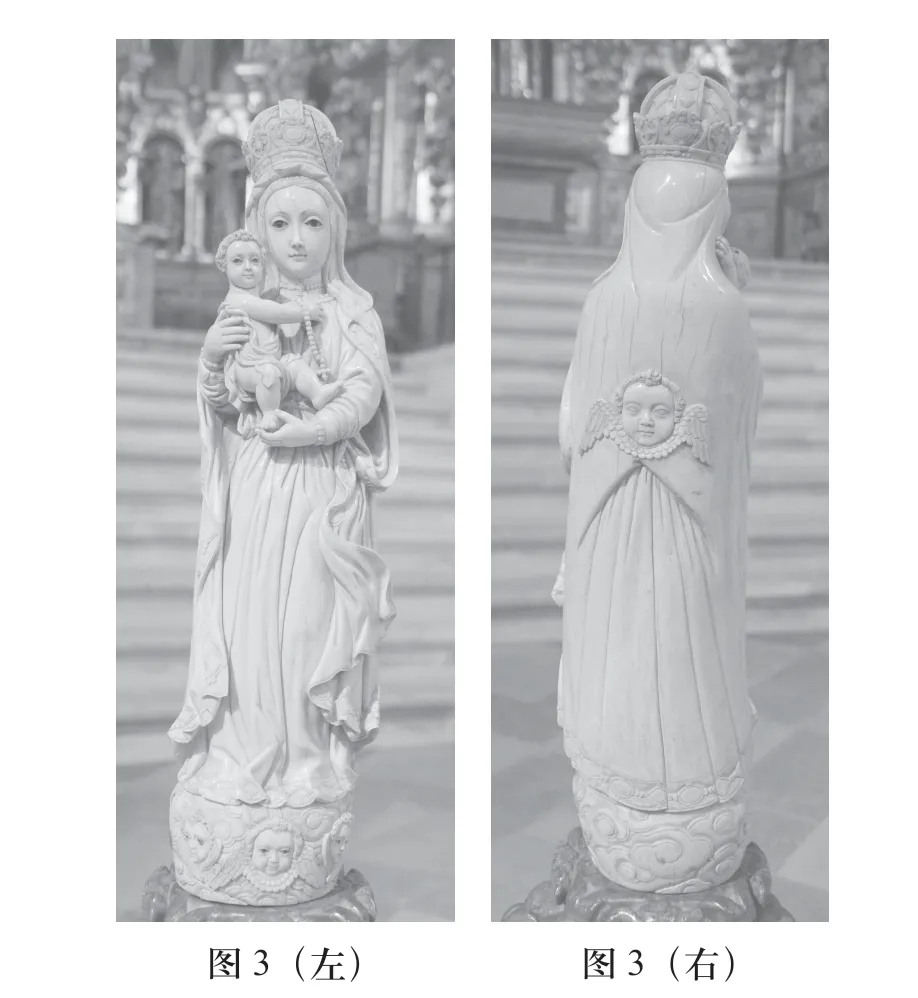

华人工匠对线条的独特运用,不仅体现在衣纹处理上,在其他装饰细节处也相当普遍,最常见的莫过于中国式祥云图案。现藏西班牙圣方济博物馆(Museo de San Francisco)的一尊17世纪圣母子像,基座背面便刻有一圈祥云(图3右),这种装饰在同时期德化瓷塑上也很常见,工匠疑受祥云白瓷观音像的影响。另外,大量“西班牙—菲律宾风格”象牙浮雕板的装饰图案上,还出现了中国式的花草林木(4)Margarita M. Estella Marcos, “Algunos relieves en marfil hispano-filipinos y sus posibles fuentes de inspiración,” Archivo español de arte 170 (1970): 161.,其处理方式与中国画中的白描线条及明清竹木牙角浮雕技法呈异曲同工之妙。

图3 (左)牙雕玫瑰圣母抱子像(正面);(右)牙雕玫瑰圣母抱子像(背面),17世纪,麦地那·德里奥塞戈(Medina de Rioseco),圣方济博物馆,费尔南多(Fernando Frandejas)摄

四、“西班牙—菲律宾风格”牙雕的中国元素来源——漳州牙雕

这些“中国元素”的作者,主要是来自福建漳州、泉州地区的华人工匠,其技艺受福建民间雕刻影响较深,更和漳州本土牙雕颇有渊源。福建自古为雕塑之乡,寿山石雕、莆田木雕、德化瓷塑等彼此影响、互相渗透,为晚明牙雕产业的兴起奠定了基础。

晚明时期,商品经济的发展和海外市场的需求带动了东南沿海地区手工业的变迁,南方各大城市的雕刻与镶嵌工艺空前兴隆。江南的文人雕刻家,如鲍天成、朱小松、王百户、朱浒崖、方古林等,“皆能雕琢犀象香料紫檀图匣、香盒、扇坠、簪纽之类,种种奇巧,迥迈前人”(5)(明)高濂:《遵生八笺》卷14,《燕闲清赏笺·论剔红倭漆雕刻镶嵌器皿》,北京:人民卫生出版社,1994年,第552页。。 在雕塑艺术盛行的福建,隆庆开关后,海外进口的异域材料更促进了漳州等港口雕刻产业的崛起。明代福建文人徐在描绘月港繁盛景象时写道:“货物通行旅,资财聚富商。雕镂犀角巧,磨洗象牙光。”(6)(明)徐