北京地铁车站洞桩法施工变形规律分析

2021-11-10李晓萌王金明王智梁春

李晓萌,王金明,王智,梁春

(北京市勘察设计研究院有限公司,北京 100038)

1 引 言

浅埋暗挖洞桩法在传统地下工程施工技术基础上,引入地上建筑施工理念,利用小导洞和桩技术在对地层不产生大扰动的情况下,在地下形成梁、柱纵向支撑体系,具有施工安全度高、结构受力条件好、周围环境影响小等特点,近年来发展尤为迅速,在多个地铁中都得到应用,对洞桩法的研究也随之增多[1,2]。

翟万波运用数值模拟方法,研究分析了洞桩法隧道左右间隔距离不同和主体开挖台阶长度不同时,掌子面掘进中地层和地表的变形规律[3];王金明等以北京莫地铁洞桩法施工车站为研究背景,系统分析了车站桩柱结构在施工过程中的应力应变分布特点[4];杨子璇等对密贴下穿既有地铁车站的洞桩法施工的地表及既有地铁车站的沉降规律进行了研究,提出沉降控制方案[5];罗正高运用有限元法模拟桩基自平衡试验,对比分析桩顶加载和自平衡法加载桩基力学特性及对桩基承载力影响因素[6];王明胜依据北京地区的环境特点及洞桩法的工艺特征,对洞桩法设计中施工竖井设置方式、横通道设置方式、导洞设计、钢管桩设计、扣拱设计等进行系统研究[7];侯旭峰等结合正交试验设计采用9种工况研究标明桩间土厚度、桩径和围岩级别3种因素对边桩内力和横向位移的影响[8]。

不断增加的PBA工法理论研究多数都是针对双层导洞车站,对于单层导洞的研究较少,结合工程实际情况,单层导洞洞桩法的应用也逐渐增多。本文的工程背景——北京地铁16号线苏州街站单层导洞PBA工法车站,原设计方案拟采用PBA工法8导洞开挖,现调整为4导洞开挖,仅保留了上层4个导洞,导洞的开挖顺序依旧遵循先开挖两边导洞后开挖中间导洞的原则,待上层导洞开挖后,在洞内施作边桩及中间钢管桩,桩体深入底板下方土体,锚固在较坚硬的卵石层中用以支撑整体结构。本文运用FLAC3D软件进行数值模拟,得出施工阶段地层位移变化规律及结构变形规律,为以后类似地层车站修建提供一定的理论依据。

2 工程概况

2.1 工程概况

北京某地铁线车站为双层岛式地下车站,总长 240.65 m。车站主体双层段采用暗挖单层导洞洞桩法实施,标准段宽 23.5 m,高 17.12 m,覆土约 14 m;车站中部下穿某线车站为分离式平顶直墙矩形结构形式,采用PBA暗挖法施工,其中右线断面为 9.4 m×7.67 m,左线为 9.4 m×8.77 m。

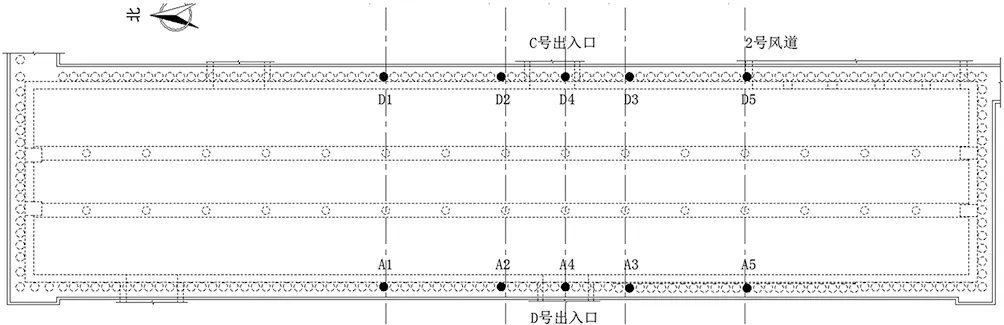

本文以车站南段暗挖主体为研究对象,平面图如图1所示,剖面图如图2所示。

图1 南段暗挖主体平面图

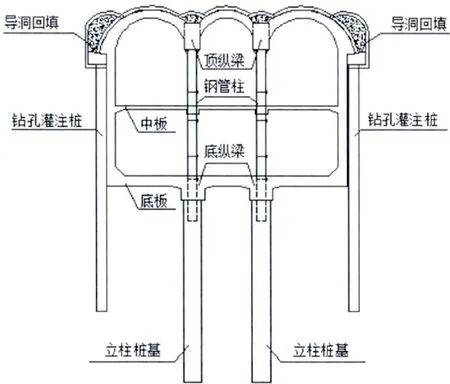

图2 主体结构剖面图

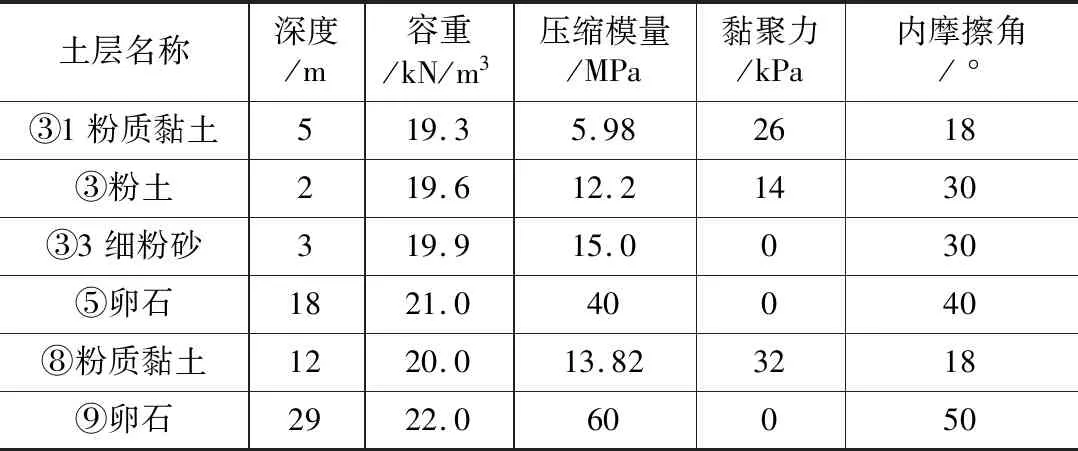

本车站拟建场地位于永定河冲洪积扇中上部,地貌类型为第四纪冲洪积平原,第四纪沉积韵律较为明显。地层由人工填土层和第四纪沉积的黏性土、粉土、砂土、碎石土及第三纪基岩构成,从上至下各土层物理力学参数如表1所示。

各土层物理力学参数 表1

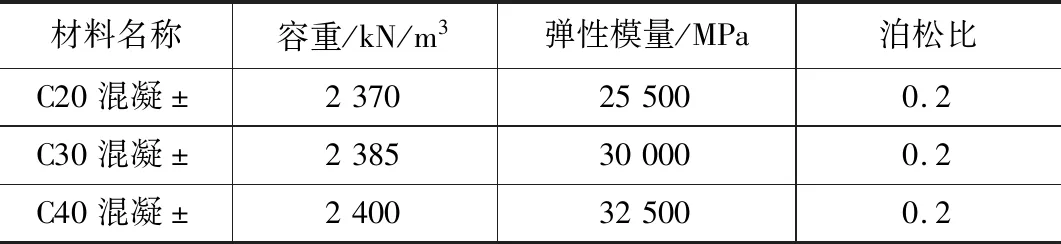

边桩桩径1.0 m,在模拟中等效为地连墙进行计算,桩长 22.8 m~27 m,相邻桩中心标准间距 1.25 m,采用C30混凝土。钢管柱填充C40混凝土。导洞回填浇筑采用C20混凝土,扣拱回填浇筑采用C40混凝土。二衬采用C40混凝土,中板浇筑采用C30混凝土。各材料物理力学参数如表2所示。

各材料物理力学参数 表2

3 单层导洞PBA工法数值模型

3.1 建立模型

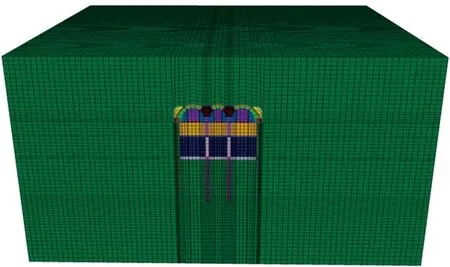

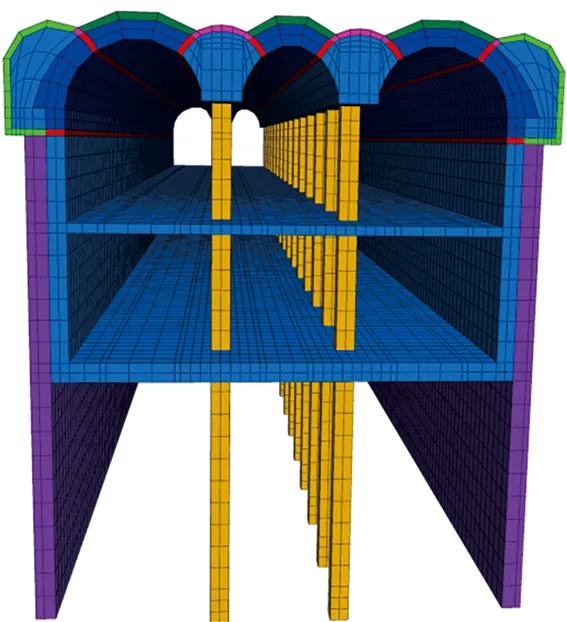

本次模拟采用FLAC3D软件进行模拟计算。本工程基底以上存在一层潜水,一层承压水,因车站施工前先施工竖井,并根据地下水位及时调整泵型泵量确保降水效果良好,尽量使地下作业处于无水状态,因此在进行模拟时不考虑地下水的影响。此次模拟土体时采用莫尔-库伦模型,开挖使用null模型。一般情况下,模型计算边界选开挖尺寸的3倍~5倍[9],结合工程实际情况,选取 130 m×105 m×70 m区域建立三维计算模型,共产生 737 835个网格, 761 716个网格节点。将该模型外边界的四个垂直面(x=-50 m、x=80 m、y=0 m、y=105 m)的法向位移进行约束,平面内不约束;再将计算模型底部的水平边界(z=-50 m)进行固定约束;模型顶部为自由边界。模型如图3所示,车站结构如图4所示。

图3 三维网格模型

图4 车站结构图

3.2 计算方案

为较真实模拟车站开挖过程,计算过程分为:

(1)形成初始重力场;

(2)开挖导洞,先挖边导洞后挖中导洞,相邻导洞掌子面进度错开 15 m;

(3)施作边桩、中立柱、冠梁及顶纵梁;

(4)导洞回填,开挖扣拱下方土体并施作初期支护;

(5)拆除扣拱土体周围导洞初支并施作扣拱部分二衬;

(6)开挖站厅层土体并施作站厅层底板;

(7)开挖站台层土体,施作底板,开挖完成。

4 单层导洞PBA工法数值模型

4.1 竖向位移分析

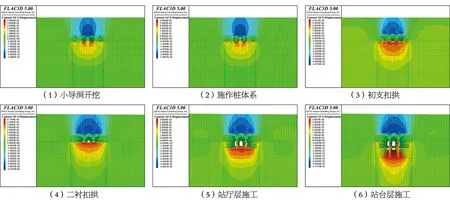

经过模拟计算得出各施工阶段模拟云图如图5所示。

图5 各施工阶段模型竖向变形云图

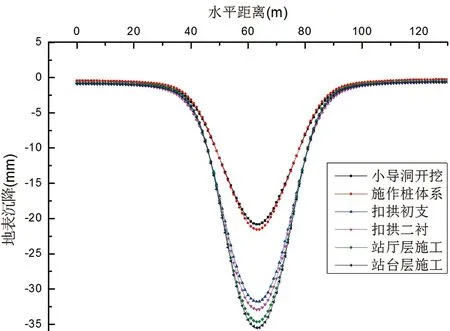

将地表一断面沉降数据输出,得出各施工阶段沉降曲线如图6所示。

图6 地表沉降图

由图5云图可知:

(1)导洞开挖完成后,地表沉降呈现以车站中线为对称轴的对称分布,地表最大沉降值约为 20.83 mm,发生在中间位置,两侧沉降呈现逐渐减小趋势,以车站中线为起点,对中线两侧 20 m范围内的地表影响较大。沉降最大值发生在中导洞顶部位置,约为 34.90 mm,边导洞沉降值略小,约为 21.61 mm。土体隆起也呈现出以车站中线为对称轴的对称分布,但隆起最大值发生在中导洞底部偏向车站中线的位置。

(2)桩体系施工完成后,因结构受力稳定,地表沉降增量较小,约为 0.73 mm,坑底隆起量略有减小。

(3)导洞回填,开挖扣拱下方土体并施作扣拱初支后,因扣拱下方土体开挖,应力释放,对土层产生较大影响,使得地表沉降量增值较大,约为 10.23 mm。最大沉降量增大并发生在中拱上方,底部隆起增大,最大值发生在中导洞位置,但向车站中线移动。

(4)拆除扣拱土体周围导洞初支并施作扣拱部分二衬后,虽然导洞初支部分拆除,但扣拱初支及二衬发挥作用,所以地表沉降增量较小,约为 1.14 mm,此时坑底隆起小幅度增大,最大隆起发生在车站中线位置。

(5)扣拱建立起来后,对洞室稳定性有所保障,站厅和站台层开挖对地表沉降影响较小,沉降增量较小,累计最大地表沉降量约为 35.50 mm,发生在中拱上方。最大隆起发生在车站中线位置,且边桩外侧土体隆起减小。

结合图6可以看出,随着施工的进行地表沉降逐渐增大,呈现对称趋势,车站中线左右 20 m范围内变化明显,20 m以外的区域地表沉降变化较小逐渐趋近于0。地表最大沉降点发生在中线位置,导洞开挖引起最大地表沉降占总体的58.7%,桩体系施作引起最大地表沉降占总体的2.1%,扣拱初支引起最大地表沉降占总体的28.8%,扣拱二衬引起最大地表沉降占总体的3.2%,站厅和站台层施工引起最大地表沉降占总体的7.2%。导洞和扣拱施工引起的地表沉降所占比例最大,高达90.7%,主要是因为导洞土体及扣拱土体开挖土方量较大,且扣拱二衬未完成前,车站结构尚不稳定,所以这两阶段沉降增量及速率较大。

4.2 地表水平位移分析

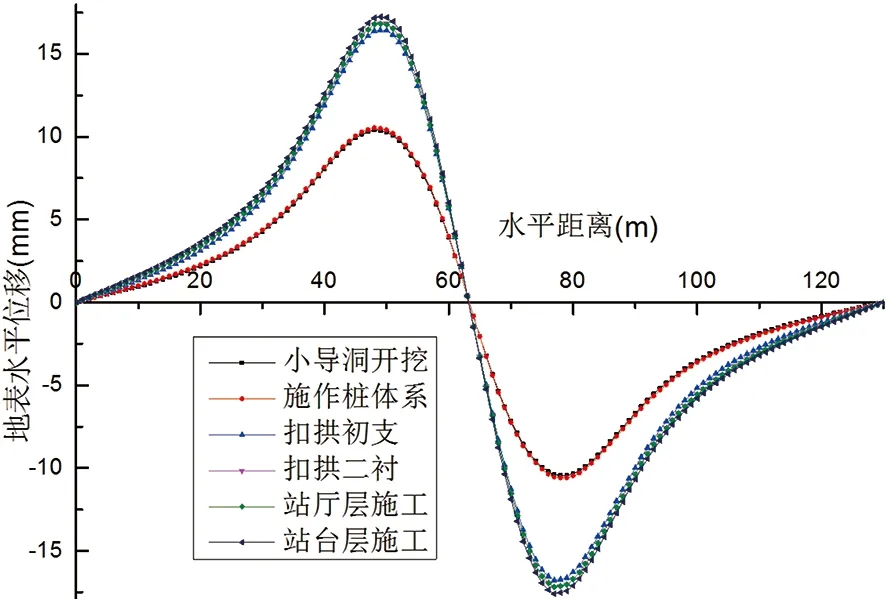

根据模型计算结果得出同地表沉降同断面上各节点水平位移量,得出地表水平位移规律如图7所示。

图7 地表水平位移图

由图7可知,地表水平位移是以车站中线为对称轴的反对称图形,车站中线两侧土体向中线方向移动压缩,并随着各施工阶段的进行,地表水平位移逐渐增大,在据中线约 15 m的位置达到最大,且各阶段施工对地表水平位移的影响同地表沉降相似,由图7可明显看出导洞和扣拱施工引起的地表水平位移量占比最大。

4.3 边桩水平变形分析

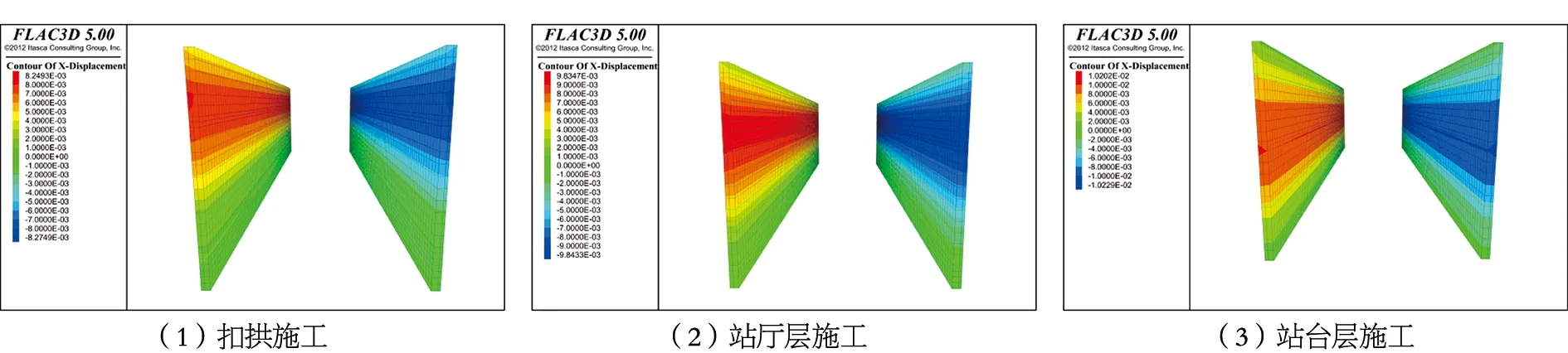

桩体系施工后的各施工阶段桩体变形云图输出,如图8所示。

图8 边桩水平变形云图

由图8可知,随着扣拱下土体开挖,初支、二衬施工,使得两侧边桩呈现向结构内部移动现象,且变形为“两端小,中间大”,并随着站厅、站台层施工,最大位移发生位置向下移动,最终处于中板和底板之间。根据各施工阶段桩体最大位移量可以看出,扣拱施工时桩体位移量所占比例较大。

4.4 数值模拟结果与实测结果对比分析

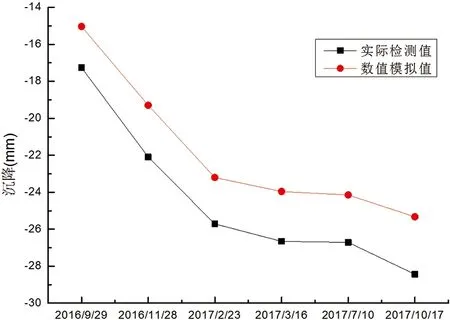

将点DB36-02导洞回填后的模拟结果与实测结果对比,结果如图9所示。

图9 DB36-02实测数据与模拟结果对比图

根据图9对比结果,可以看出模拟值与实测值变形趋势相同,但实测值大于模拟值,这是由于现场实际施工时周围环境复杂,导致沉降的原因很多,所以不能够将实际情况完全模拟,因此实测数据与模拟数据略有差异,但变形趋势相同,因此可以用于对洞桩法施工的变形规律分析。

5 结 论

本文通过对洞桩法施工过程数值模拟,并与实测数据进行对比分析,得出:

(1)随着施工的进行地表沉降逐渐增大,呈现对称趋势,车站中线左右 20 m范围内变化明显,且地表最大沉降点发生在中线位置,导洞和扣拱施工引起的地表沉降所占比例最大。

(2)施工的不断进行,底部隆起量也逐渐增大,且呈现对称分布,最大隆起位置从中导洞逐渐移动到车站中线。

(3)地表水平位移呈现出以车站中线为对称轴的反对称图形,车站中线两侧土体向中线方向移动压缩,并随着各施工阶段的进行,地表水平位移逐渐增大。

(4)边桩随着施工,两侧边桩向结构内部移动,但中间变形较大,两端较小,且呈现为“两端小,中间大”的“凸”形。

(5)通过对各变形量的分析,可以明显看出导洞和扣拱施工引起的变形所占比例最大,因此在施工过程中要严格按照设计、规范,加强这两道工序的管理与监测,做好支护,时刻关注变形情况,确保施工安全。