存量数据转换基础地理实体技术实现

2021-11-10曹文涛姚垚陈莎李海亭

曹文涛,姚垚,陈莎,李海亭

(武汉市测绘研究院,湖北 武汉 430022)

1 引 言

《国务院关于全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年)的批复》提出:“到2030年新型基础测绘体系全面建成”[2]。目前,测绘行业管理部门已陆续选择上海、武汉、西安、宁夏、北京和山东[3]等省市作为新型基础测绘建设国家试点,从省市两级积极探索新型基础测绘在产品体系、技术体系、生产组织体系和管理体系等方面的创新升级之路。去年底,全国国土测绘工作会议提出了新时期测绘工作“两服务、两支撑”的根本定位,明确要求重点以基础地理实体为突破口,加快推进体系化的新型基础测绘早日建成。

基础地理实体生产一般分为存量测绘成果数据实体化改造和基于倾斜摄影模型、激光点云等全息采集数据直接生产两条技术路线,本文以存量测绘成果数据实体化改造技术路线为切入点,以“继承和创新”为原则,研究DLG转换为基础地理实体的关键技术和转换流程,包括地理实体在数据内容、表达形式、数据组织、数据库结构、语义属性、关联关系等方面的转换细节和要求,并以国家新型基础测绘建设武汉市试点(以下简称“武汉试点”)的生产为例,阐述生产转换的具体技术实现过程。

2 基础地理实体与图元

地理实体是现实世界中占据一定且连续的空间位置、单独具有同一属性或完整功能的自然地物、人工设施及地理单元[4]。作为统一的空间定位框架和空间分析基础的地理实体称为基础地理实体[5],它是新型基础测绘建设的数据基础,是构建“一库多能、按需组装”的地理实体数据库的核心内容。

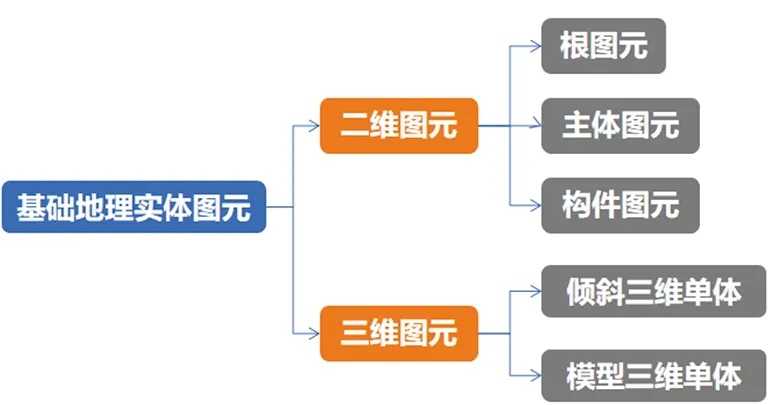

图元表示空间内单一、连通和同质元素的几何对象,一般为点、线、面、体,它是根据基础地理实体自身的表达维度、形态特征以及实际应用需求设计的空间形态几何表达[6]。不同图元具有不同的作用和特性,为了加以区分和管理,减少存储冗余,将基础地理实体图元分为二维图元和三维图元。根据基础地理实体唯一性和整体性的特征,二维图元又分为根图元、主体图元和构件图元[7];三维图元主要表现为倾斜三维单体、MAX模型三维单体等,如图1所示:

图1 基础地理实体图元结构

二维图元根据基础地理实体空间表达完整性和应用特征分为以下三类:

(1)根图元是指在空间位置、权属管理等方面,能够完整表达基础地理实体空间特征的几何图形,与基础地理实体一一对应。

(2)主体图元是指除根图元以外,其他能够完整表达基础地理实体空间特征的几何图形。

(3)构件图元是指仅能够部分表达基础地理实体空间特征的几何图形。

根图元、主体图元和构件图元均用于构建基础地理实体,每个基础地理实体必有一个根图元,但不一定有主体图元和构件图元,主体图元和构件图元是根图元的补充表达。例如,道路实体包括道路中心线和道路面图元,两者都能完整表达基础地理实体的几何特征,为避免基础地理实体基本属性存储冗余,需从中挑选一个图元作为根图元,如选择道路面作为根图元存储道路实体的基本属性(如道路名称、道路等级),道路中心线则作为主体图元,不存储道路名称、道路等级等属性信息;又例如房屋地理实体包括房屋基底面、第五立面等图元,房屋基底面能完整表达房屋地理实体的空间特征,可作为根图元,而第五立面(屋顶面)表示房屋的错层信息,仅能部分表达房屋地理实体的空间特征,则作为构件图元。

本文主要介绍以DLG为主要数据源的存量数据转换基础地理实体流程,转换生成基础地理实体二维图元,对三维图元不做详细介绍。

3 生产转换流程

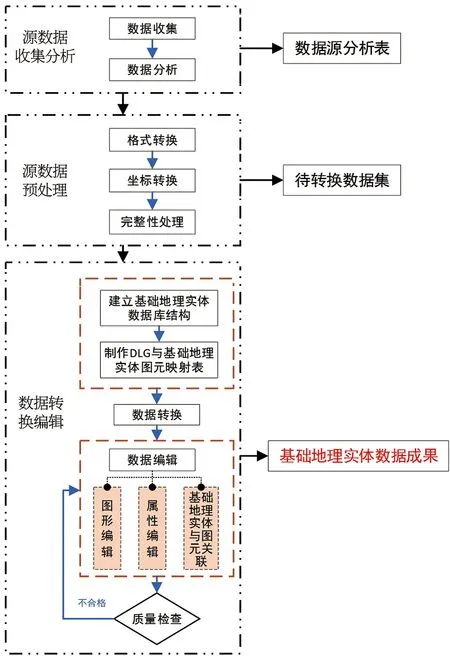

存量数据转换基础地理实体是以DLG数据为基础数据源进行转换生产,具体生产作业流程包括源数据收集分析、源数据预处理和数据转换编辑等三个环节[8]:

(1)源数据收集分析环节包括收集、整理用于转换基础地理实体的DLG数据及各类辅助参考数据集,并综合分析各类数据集的特性,规划每一类数据的最适宜用途;

(2)源数据预处理环节是对数据源进行规范化、标准化处理;

(3)数据转换编辑环节是DLG转换基础地理实体作业流程的核心,首先配置基础地理实体数据库结构,然后制作DLG要素与基础地理实体图元映射表,再对源数据进行转换编辑,生产出符合要求的基础地理实体数据。

生产转换流程如图2所示:

3.1 源数据收集分析

源数据分析,主要是按基础地理实体的类别特征和质量要求对源数据的类型、执行标准、来源、法定性、特性和用途等进行综合考量,形成数据源分析表。

图2 存量数据转换基础地理实体流程图

由于DLG数据无法完全覆盖所有类型的基础地理实体,且对于部分基础地理实体而言,其权威性与时效性存在欠缺,因此除DLG数据外,还需要获取国土调查、国土空间规划、不动产登记、地下空间、地下管线、地理国情等数据集,作为基础地理实体数据生产的辅助参考数据。

3.2 源数据预处理

源数据预处理包括源数据检查、统一源数据数学基础,完整性处理等工作。

(1)源数据检查,主要是对源数据进行几何检查、拓扑检查、属性检查等,如同层数据重叠、悬挂点、线自相交、必填字段完整性、属性字典值合理性等,对检查出的错误进行自动化批量修改和半自动化人工交互修改,从而保证源数据的质量。

(2)统一源数据数学基础主要包括统一格式和统一坐标系。前者是将DLG以及其他辅助参考数据的格式进行统一,可选择dwg、shp、mdb、gdb等常见的矢量数据格式作为统一后的数据格式;后者主要是将各种数据源的空间参考坐标系进行统一,平面坐标系统可选择基于CGCS2000椭球的3°或6°带的高斯投影平面坐标系或地方独立坐标系,高程系统采用1985国家高程基准。

(3)完整性处理是将由于分幅整饰、作业区域划分等因素被分割为若干部分的地形图要素,按照实际地物表达重新合并为完整要素的过程。在新型基础测绘建设武汉试点生产实践中,完整性处理一方面是将标准格网分幅的DLG接边位置处的线和面要素依据空间位置和属性信息进行连接、合并等处理;另一方面是将DLG图幅内的围墙、栅栏、花坛等分段表达的离散要素按照实际地物的空间表达连接成完整的要素。

3.3 数据转换编辑

对存量源数据进行收集、分析和预处理后,即可获得满足转换基础地理实体要求的源数据,然后通过转换规则制定、数据转换和转换后处理等环节,就能够得到最终的基础地理实体数据。

(1)转换规则制定

数据转换规则制定主要包括制作DLG与基础地理实体图元映射表和建立基础地理实体数据库结构。制作基础地理实体图元与DLG映射表,是规范数据转换过程中DLG要素的图形、属性信息与基础地理实体图元的对应关系,方便利用程序进行批量化、自动化的转换处理;建立基础地理实体数据库结构是依据地理实体数据规范的内容与要求,创建基础地理实体所有数据图层与属性字段,以便转换后的数据能够规范存储。

DLG转换基础地理实体规则是DLG要素图形与图元图形、DLG要素属性信息与图元属性信息对应关系的规定,前者即图层映射规则,后者即语义映射规则。

图层映射规则用于规定源图层与目标图层之间的对应关系,规定了源图层转换至目标图层的过滤条件。通过图层映射规则,依据过滤条件,将DLG源图层数据转换至基础地理实体目标图层中。过滤条件为指定要素编码、要素名称或指定属性值等。

语义映射规则用于描述源数据与目标数据之间属性字段及其值的映射关系,该规则主要分为通用字段映射规则和专有字段映射规则。通用字段映射规则适用于所有目标图层,专有字段映射规则适用于某一具体的目标图层。字段映射取值有三种形式:一是源字段映射;二是固定值填写;三是属性字典映射。源字段映射一般是存在直接对关系的字段间进行属性值映射;固定值填写则主要是在基础地理实体及其图元属性项中,按照数据标准要求,填写固定的分类编码、名称等内容;属性字典映射是指存在对应关系的字段间需要利用属性字典进行针对性的属性值映射。

(2)数据转换

依据DLG与基础地理实体图元映射表和基础地理实体数据库结构,可以将部分DLG要素直接批量转换为基础地理实体图元。

此外,由于DLG要素内容与基础地理实体的内容并非完全对应,部分DLG要素并无对应的基础地理实体,如等高线、高程点、注记等要素,所以这部分要素无法参与转换基础地理实体图元,但为了能够满足从基础地理实体数据库中派生DLG的应用需求,可保留这部分DLG要素原有的属性结构和空间表达内容,单独作为制图要素数据集,保存到基础地理实体数据库中,以便于基于基础地理实体数据库定制派生地图产品。

(3)转换后处理

由于基础地理实体对几何类型、语义属性和关联关系等方面均有特定的要求,这与DLG要素本身的图形表达和语义属性存在较大差异,且DLG要素彼此之间不存在关联关系,因此在DLG要素批量转换为基础地理实体图元数据后,还需要对不满足基础地理实体数据要求的图元几何表达、语义属性与关联关系进行编辑,主要包括图形编辑、属性编辑、基础地理实体与图元关联三个部分,通过这三个方面的编辑处理,便可形成符合数据规范要求的基础地理实体数据。

图形编辑是按照基础地理实体图元的几何图形设计要求,将DLG中参与表达基础地理实体但无法直接转换生成基础地理实体图元的要素,通过数据加工处理得到能够真实、完整表达地理实体的空间位置、范围和形态的图元。在DLG转换基础地理实体转换流程中,常见的图形编辑处理主要包括图形勾绘、按属性合并、跨图层合并、线切割、按线构面、提取中心线、线续采、构建外包面等。

属性编辑是按照基础地理实体图元的属性规范要求,结合并参考各类辅助数据,对经过DLG批量转换基础地理实体和图形编辑后得到的基础地理实体图元数据的属性信息进行补充和完善,得到能够真实、完整表达地理实体的属性数据。属性编辑工作主要分为两种,一种是批量赋值,如通过空间位置关系将相关联的图元属性进行批量挂接或赋值;另外一种是人工赋值,对利用现有数据无法再进一步完善的属性信息,采用影像判读、外业调查核实等方式进行属性补充。

基础地理实体与图元关联是对同一基础地理实体的多个图元,赋予相同的地理实体标识码,方便对其进行统一的组织管理。

3.4 质量检查

存量数据转换为基础地理实体数据后,应进行数据质量检查。检查内容包括基本检查、拓扑检查、空间检查、属性检查、关联关系检查和逻辑一致性检查,质量检查合格后才可进行数据入库操作。基础地理实体数据检查项与要求如下:

(1)基本检查。如检查基础地理实体数据分层是否存在错误层、遗漏层、多余层或重复层的现象。

(2)空间检查。如检查图元构造是否合理性;检查图元空间范围合理性。

(3)拓扑检查。检查线图元是否存在打折线、微短线、悬挂点、伪节点、自重叠、自相交、无效边界等现象。

(4)属性检查。如检查基础地理实体基本属性项、专有属性项是否存在命名错误、类型错误、长度错误、顺序混乱、取值不规范等现象;检查基础地理实体标识码是否正确、重复。

(5)关联关系检查。如检查基础地理实体标识码与其根图元、主体图元和构件图元属性中的地理实体标识码是否一致。

(6)逻辑一致性检查。如检查不同图元属性值逻辑是否一致,如房屋根图元的建筑层数与房屋构件图元的地上层数是否一致。

4 生产转换实例

本文以武汉试点的生产实践为例,选择房屋地理实体详细介绍存量数据转换为地理实体的具体技术实现。

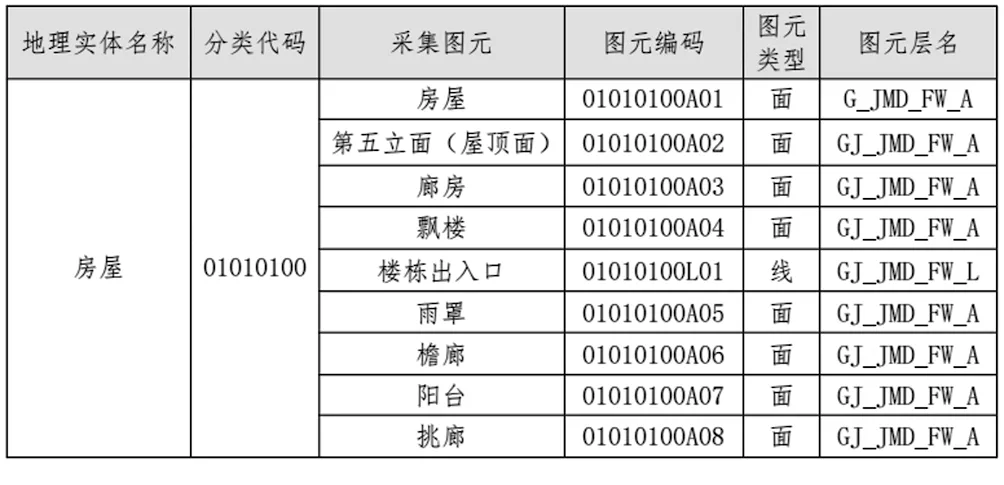

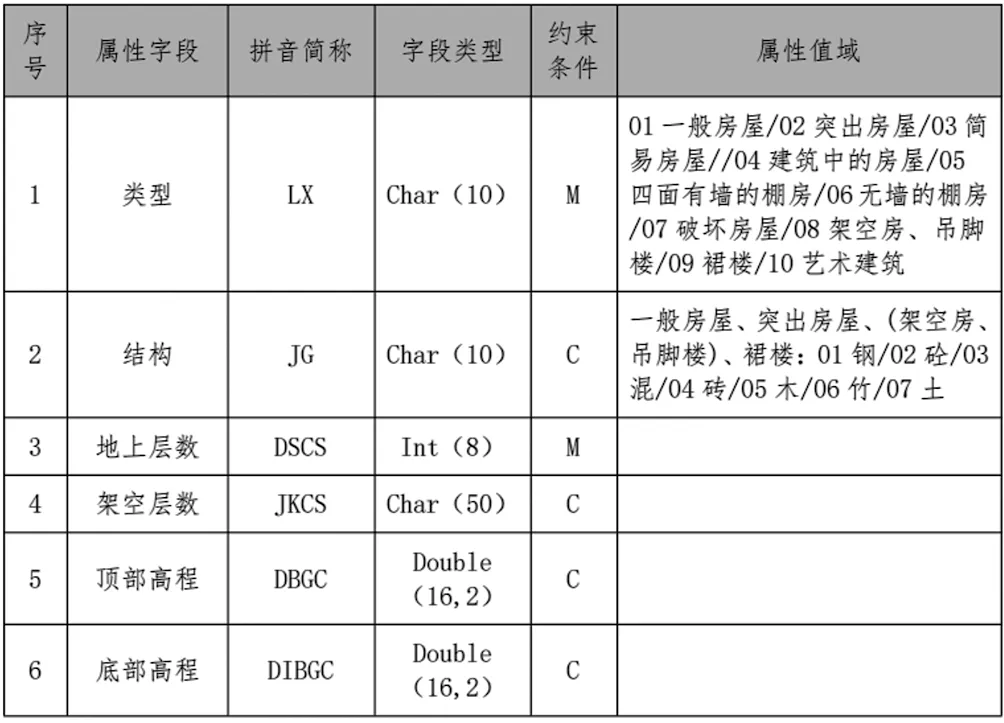

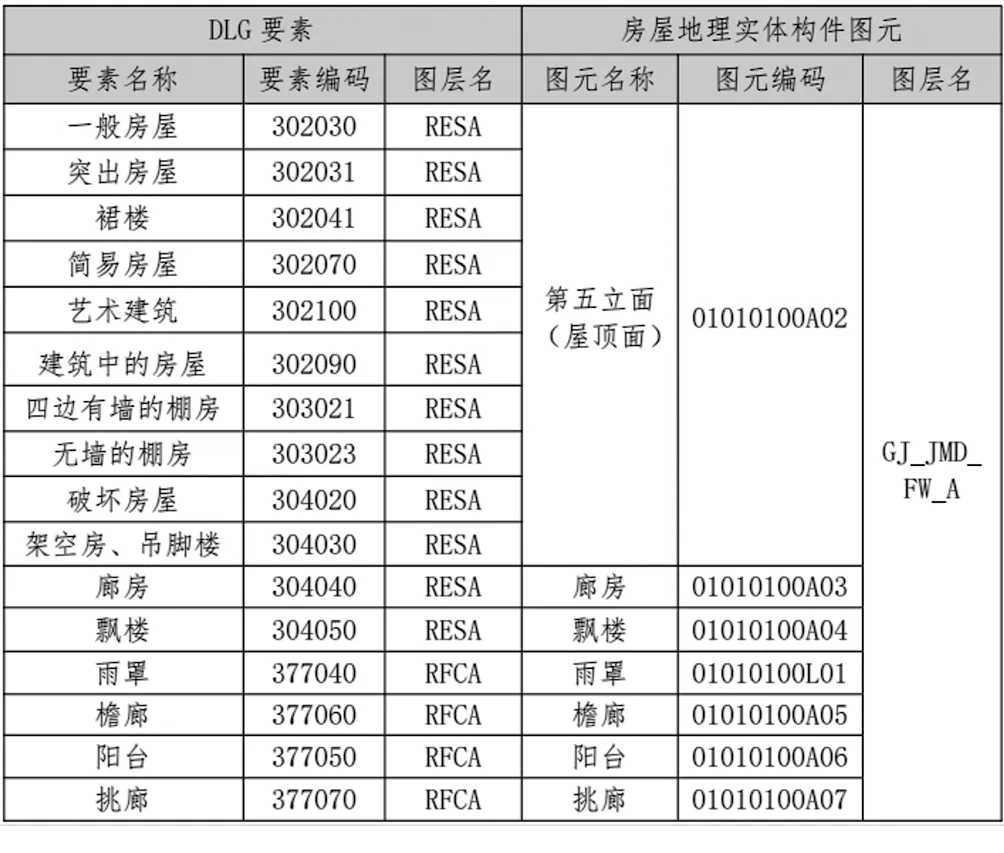

按照指导武汉试点地理实体数据生产的标准规范要求,房屋地理实体的二维图元包括1个根图元和若干构件图元,前者表示房屋地理实体的权属基底,需要依据不动产登记自然幢、建筑信息调查等数据进行生产编辑;后者则主要表示房屋的局部构成部分以及附属物信息,可直接由DLG中的对应要素直接转换生产,具体图元名称、几何类型以及图层如表1所示:

房屋地理实体图元编码、类型与分层要求 表1

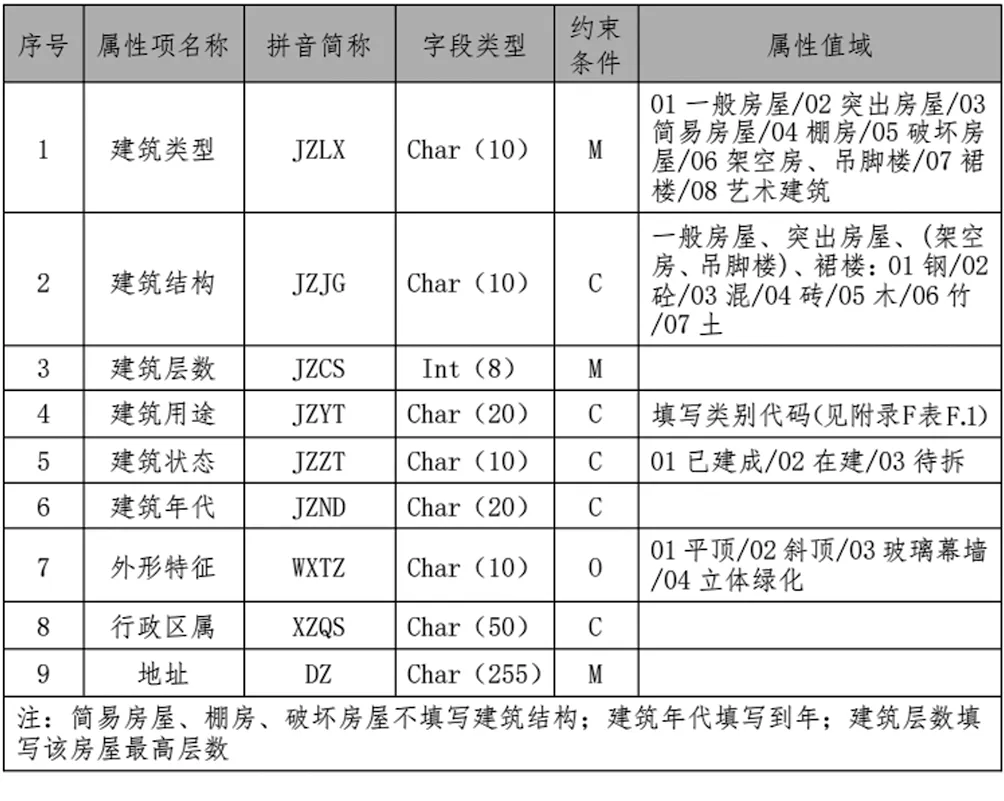

房屋地理实体图元的属性包括基本属性和专有属性两个部分,基本属性是所有地理实体图元都有的属性项,如图元标识码、图元编码和图元名称等;专有属性则是根据各个地理实体图元表达内容和特征的不同,规定的特定属性字段。房屋地理实体根图元、构件图元的属性表如所2示:

房屋根图元(G_JMD_FW_A)专有属性表 表2

第五立面(屋顶面)构件图元(GJ_JMD_FW_A)专有属性表 表3

4.1 源数据收集与分析

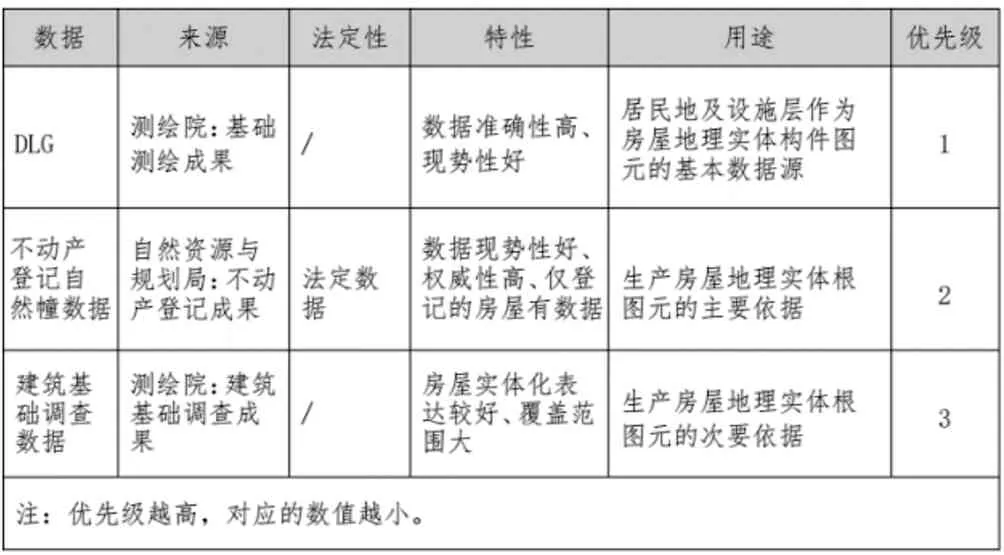

由存量数据转换生产房屋地理实体的主要数据源为DLG数据中的一般房屋、突出房屋、飘楼、阳台等房屋类要素,辅助参考数据有不动产登记自然幢数据、建筑调查数据等。从数据来源、法定性、特性、用途和数据优先级等方面,对主要数据源和辅助参考数据进行分析,形成数据源分析如表4所示:

生产房屋地理实体数据源分析表 表4

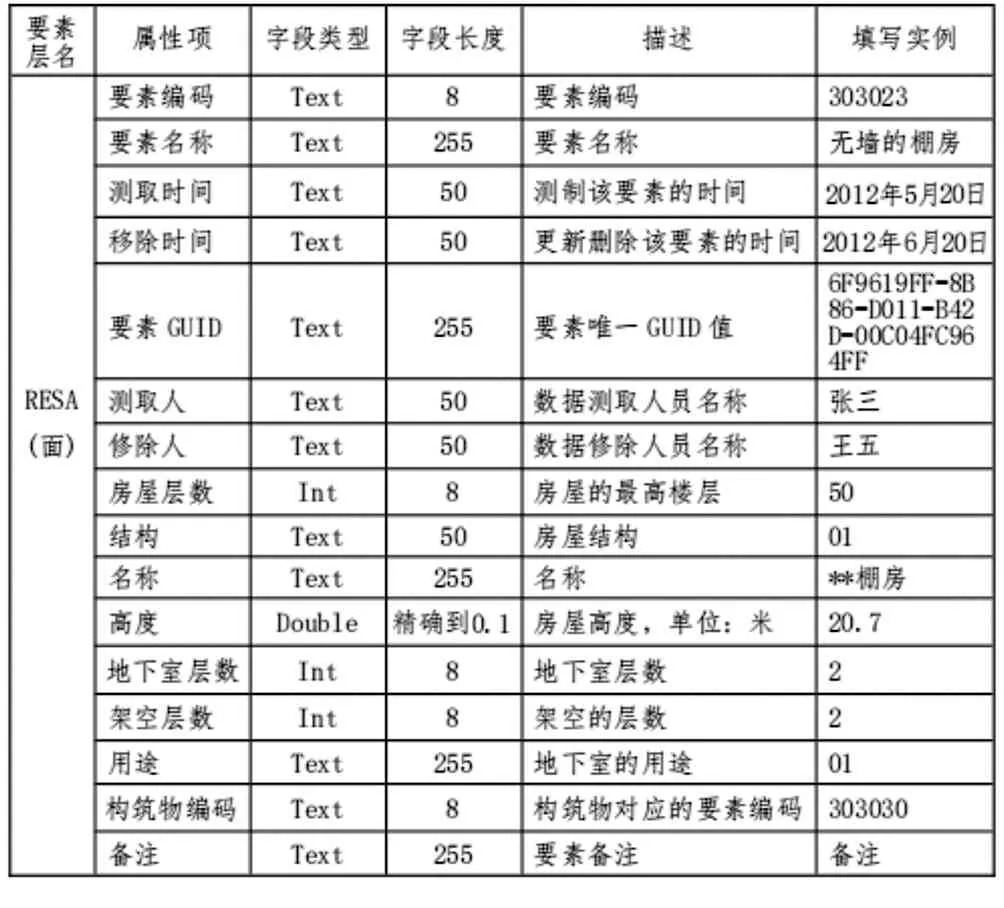

其中,DLG中房屋类要素的格式为dwg,几何类型为面,图层为RESA,属性结构如表5所示:

DLG房屋类要素属性结构表 表5

主要数据源可直接转换为房屋地理实体的对应构件图元,但其根图元的几何形状为了表达实际房屋权属的独立性与完整性,需要参考不动产登记自然幢数据和建筑信息调查数据来生产,当这两种数据不一致时,优先采用不动产登记自然幢数据;而房屋类要素的属性信息可以通过语义映射规则批量赋值到房屋地理实体图元的相应字段中。

4.2 制作房屋地理实体图元与DLG要素映射表

制作房屋地理实体图元与DLG要素映射表,规范数据转换过程中DLG要素的图形、属性信息与基础地理实体图元的对应关系。

(1)图层映射表(表6)

房屋构件图元与DLG要素图层映射表 表6

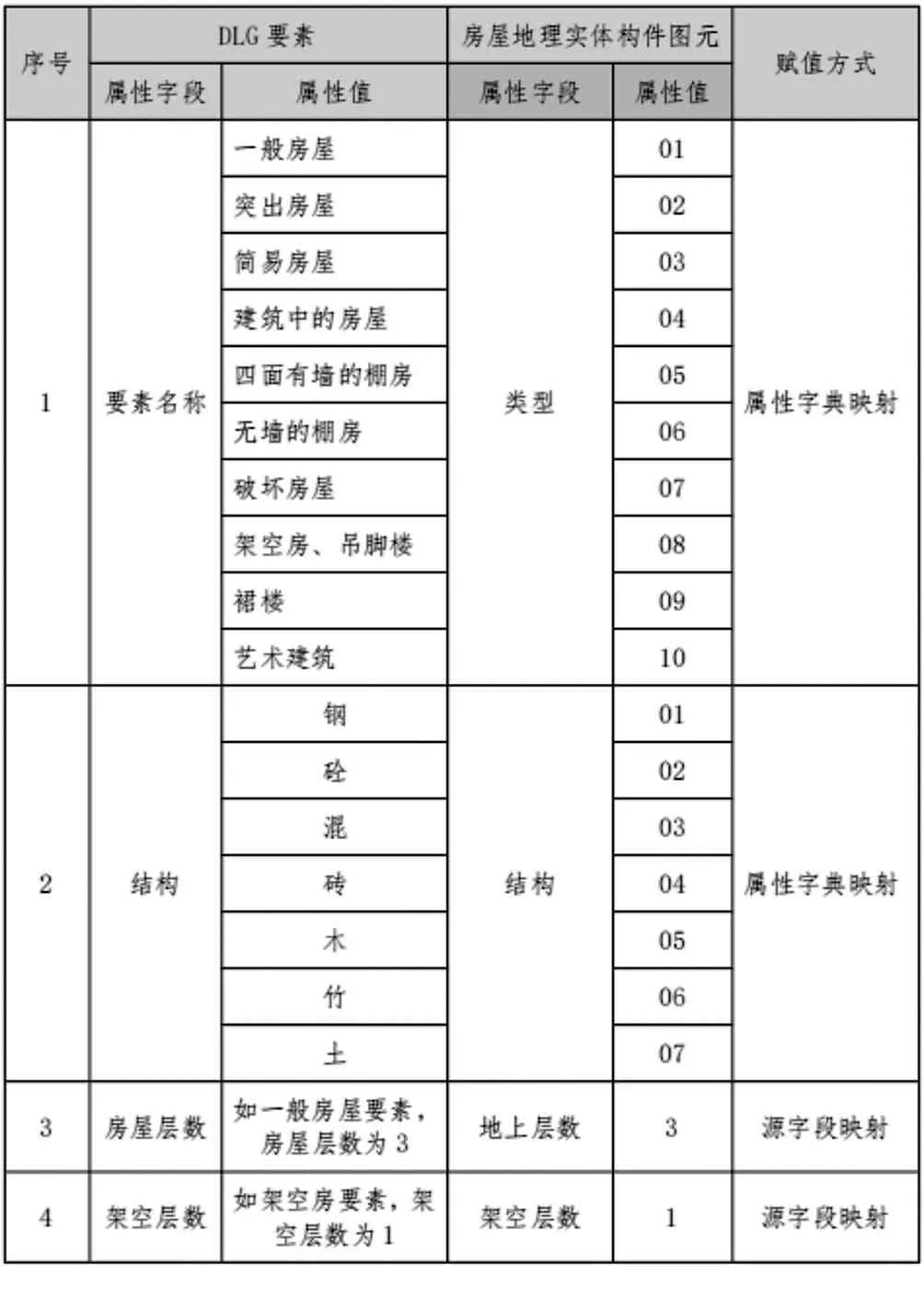

(2)语义映射表(表7)

房屋构件图元与DLG要素语义映射表 表7

4.3 生产房屋地理实体构件图元

根据房屋地理实体构件图元与DLG映射表,将DLG数据直接批量转换为对应的房屋地理实体构件图元,构件图元的“类型”“结构”字段可根据相应的属性字典映射关系赋值,“地上层数”和“架空层数”可通过源字段映射赋值,顶部高程和底部高程可分别利用DSM和DEM数据由自动批量赋值。

4.4 生产房屋地理实体根图元

(1)图形来源

将房屋地理实体构件图元(GJ_JMD_FW_A)中图元名称为第五立面(屋顶面)的图形导入房屋面根图元所在图层(G_JMD_FW_A),作为图形基础。

(2)图形处理

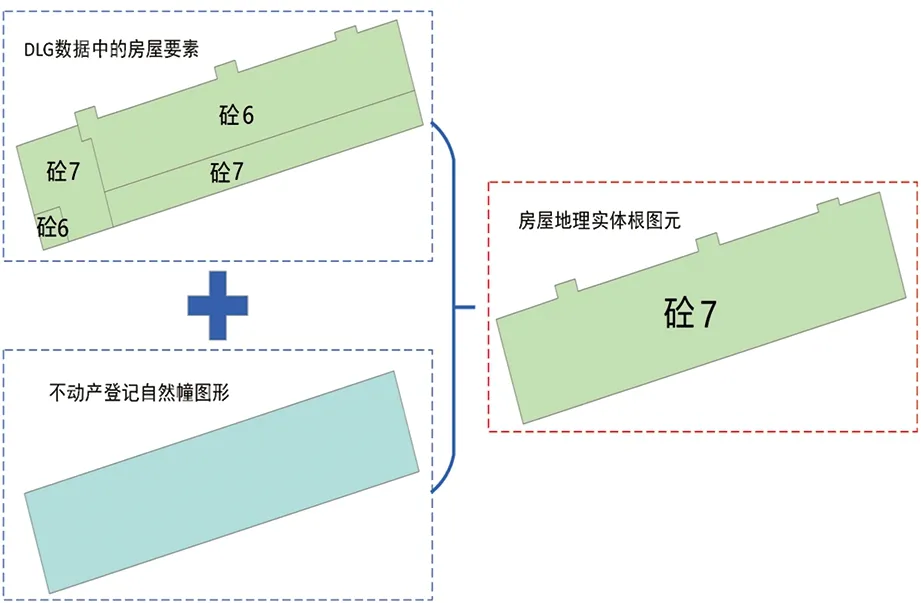

考虑到DLG房屋类要素精度高但不体现权属信息,而不动产登记自然幢或建筑信息调查数据精度低但包含权属信息,因此房屋地理实体根图元的图形处理原则为:每一个不动产登记自然幢或建筑信息调查图形对应一个房屋地理实体根图元,对落入同一自然幢的房屋地理实体构件图元进行图形合并,形成一个完整的房屋地理实体根图元。具体图形编辑步骤如下:

①首先,以不动产登记自然幢数据为依据,自然幢数据中是一栋房屋的,将多个房屋地理实体构件图元合并为一个面,作为房屋地理实体根图元。(表现为房屋基底面,不包括阳台、雨罩、檐廊、挑廊、廊房等,破坏房屋不参与合并);

②不动产登记自然幢数据尚未覆盖的范围,将建筑基础调查数据作为生产房屋地理实体根图元的参考依据,方法与步骤(1)相同;

③删除代表地下建筑出入口、公交车站、地铁出入口的棚房。

房屋地理实体根图元生产的DLG数据、不动产登记自然幢参考数据、经过图形处理后的房屋实体根图元如图3所示:

图3 房屋地理实体根图元图形处理示意图

(3)属性填写

首先根据DLG要素以及不动产登记自然幢、建筑信息调查等参考数据,为房屋地理实体根图元和构件图元的基本属性项与专有属性项进行赋值。

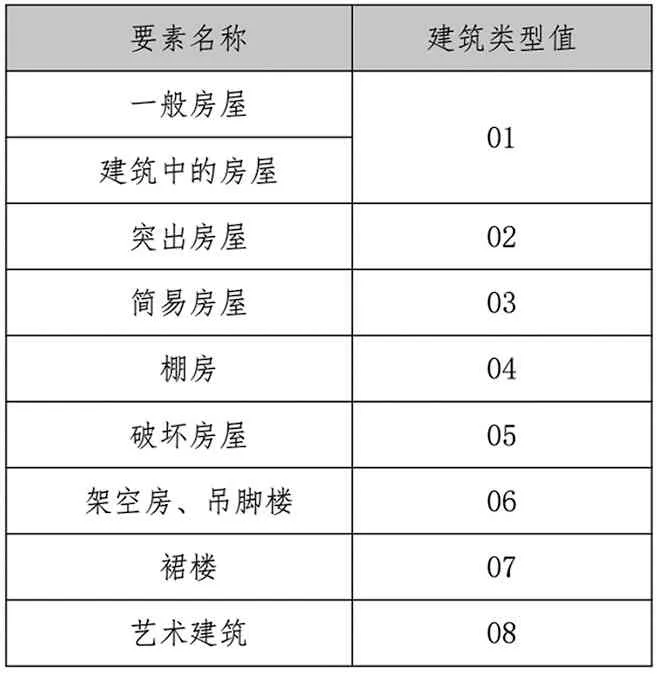

①建筑类型

根据DLG中要素名称自动批量填写,如表8所示:

房建筑类型属性字段对应表 表8

②建筑结构

建筑结构由参与构成根图元的相关构件图元建筑面积值来确定。首先,计算构件图元的建筑面积,即构件图元的几何面积与地上层数的乘积,然后挑选建筑面积值最大的构件图元建筑结构作为根图元的建筑结构属性值。

如果挑选出建筑面积最大的构件图元为简易房屋、棚房、破坏房屋、建筑中的房屋等,则根图元无须填写建筑结构。

③建筑层数

与建筑结构赋值步骤相似,根据所选取的建筑面积最大的构件图元的“地上层数”字段。

④建筑状态

建筑中的房屋填“02”(在建),拆迁区范围内的填“03”(待拆),其他已建成的填“01”(已建成)。

⑤其他属性字段

依据建筑信息调查数据中的建筑用途、外形特征、行政区属、建筑年代属性字段来对应赋值。若建筑状态为“02”,则建筑用途、外形特征、建筑年代不填写。

除了房屋地理实体根图元和构件图元的相关属性项外,还需要对房屋地理实体的名称、地址、所有者/管理者、产生时间等基本属性项赋值。

①地理实体名称

将建筑名称作为地理实体名称属性填写,参考DLG数据文字注记、不动产登记自然幢数据等,并结合互联网地图查询搜索与实地调查的相关情况填写。

②地址

房屋的地址来源于不动产登记宗地数据的坐落、建筑基础调查的地址及互联网地图的查询结果等。

③所有者/主要管理者

通过院落的“所有者/主要管理者”字段进行挂接,同一个院落内的房屋所有者相同院落的所有者/主要管理者来源于不动产登记宗地数据中的权利人。

④产生时间

产生时间代表房屋建筑竣工年代,采用建筑基础调查数据中的建筑年代属性字段。产生时间字段为年月日8位的日期型,如:19991231

⑤地理实体分类码、图元名称、图元编码

按照武汉试点地理实体数据生产的标准规范填写:房屋地理实体根图元的地理实体分类码为01010100,图元名称为房屋,图元编码为01010100A01。

⑥测取时间、存续时间

测取时间按DLG要素中的测取时间自动批量填写;如果根图元是由多个不同测取时间的构件图元合并生成,根图元的测取时间采用其中最早的测取时间。

存续时间填写数据生产的当前时间。

(4)图元关联

根据空间关系识别同一房屋地理实体的房屋根图元与第五立面(屋顶面)、第五立面(屋顶面)与其邻接的廊房、飘楼、雨罩、阳台等房屋构件图元,将其进行关联,标记为相同的地理实体。

最后经过质量检查,便可生成符合数据规范要求的基础地理实体数据。

综上,以房屋为例,通过对需要转换生产房屋地理实体的DLG要素、不动产登记自然幢等源数据进行收集分析,制定房屋图元与DLG要素的图层和语义映射表,实现从DLG要素到房屋地理实体图元的图形、语义转换,并参考建筑信息调查等数据房屋地理实体及其图元的属性项进行信息补充和完善,从而实现DLG中房屋类要素向房屋地理实体的快速转换生产。

5 结 语

本文首先介绍了新型基础测绘建设的背景、基础地理实体的构成以及图元的具体内容,详细说明了存量DLG等数据转换为基础地理实体的具体流程与方法,最后以房屋为例,具体叙述了基于DLG房屋等要素、不动产登记自然幢以及建筑信息调查等数据转换生产房屋地理实体的实现步骤,系统地阐述了存量数据转换基础地理实体的具体技术实现过程。

存量DLG等数据转换基础地理实体不仅实现了对传统基础测绘成果的有效利用,还在对生产成本有效控制的基础上大大缩短了新型基础测绘建设的周期,从而有利于全国范围内基础测绘事业的转型升级和服务变革,为自然资源管理和经济社会发展尽快提供全方位、多层次的定制化服务[8~10]。