含醛基两性聚合物复鞣剂的制备及其应用

2021-10-27柴晓叶强西怀王学川

许 伟,杨 锐,柴晓叶,强西怀,王学川

(1.陕西科技大学 轻工科学与工程学院,陕西 西安 710021;2.陕西科技大学 轻化工程国家级实验教学示范中心,陕西 西安 710021)

0 引言

近年来,随着欧盟和国际标准化组织对皮革制品中六价铬的检出限要求日趋严格,无铬生态皮革制造技术作为皮革工业最重要的发展方向,成为竞相开发的一个目标[1-3].而与铬鞣革相比,经无铬鞣尤其是非金属鞣制加工的坯革在湿态条件下其表面及纤维内部多数缺乏大量呈正电荷的金属离子,阴电性强,故它与传统阴离子复染材料的反应性较差,从而导致非金属鞣革的复染效果大大下降.因此,研究与非金属鞣制体系相匹配的高性能复鞣剂等关键染整材料至关重要.

两性聚合物复鞣剂中含有阴、阳离子电荷,具有两性特征,因而非常有潜力成为调节非金属鞣革表面及纤维内部电荷的皮革整饰首选材料.而两性聚合物复鞣剂的制备关键在于阳离子基团的引入,它可通过阳离子单体的共聚法引入[4,5],也可通过对聚合物主链或侧链活性点进行接枝共聚或Mannich反应引入[6,7].但上述几种两性聚合物复鞣剂与革坯间多以电价键等弱价键方式结合,结合牢固度不高,这样势必会影响其调节非金属鞣革电荷的效果.因此,能和革坯以共价键或其它较强作用方式结合的反应性两性复鞣剂预期具有较好的发展空间.Luo等[8]以丙烯醛、二甲基二烯丙基氯化铵为单体,过硫酸铵和亚硫酸钠为引发剂,通过自由基聚合反应合成了一种新型含醛基的无铬鞣剂,该鞣剂可用作非金属鞣革的复鞣剂以调整坯革的电荷,有助于皮革行业的清洁生产.但合成原料之一的丙烯醛具有很强的刺激性和催泪性,不符合绿色化学的理念.而用作香精香料添加剂的十一烯醛分子中含有不饱和双键和醛基,且分处分子两端,因此可替代丙烯醛用于反应性两性聚合物鞣剂的制备研究.

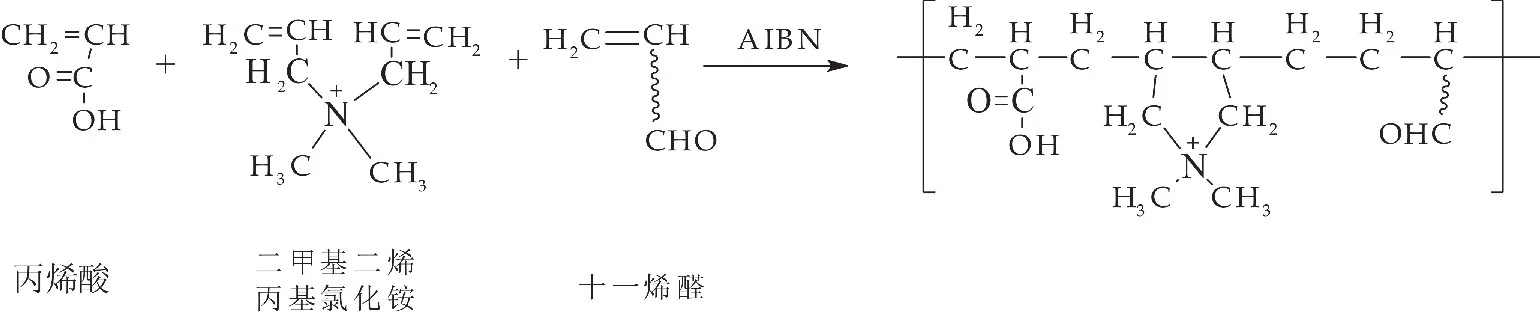

基于此,本文以十一烯醛、二甲基二烯丙基氯化铵和丙烯酸为原料,偶氮二异丁腈为引发剂,无水乙醇为反应溶剂,利用自由基聚合反应制备了一种新型含醛基两性聚合物(PADU)复鞣剂,其分子链中含有高反应活性的醛基,利用它与胶原纤维分子链中的碱性氨基间生成多点结合,有望提高此鞣剂与坯革的结合牢固度.此外,还将PADU 复鞣剂应用于F-90非金属鞣革的复鞣,并以阴离子染料为代表,考察PADU 复鞣剂在非金属鞣革体系对阴离子整饰材料的反应效果以及坯革物理机械性能的影响.

1 实验部分

1.1 主要试剂和仪器

1.1.1 主要试剂

丙烯酸、二甲基二烯丙基氯化铵(DADMAC)、偶氮二异丁腈(AIBN),AR,上海麦克林生化科技有限公司;10-十一烯醛(UDAL),工业品,上海市正元香精香料有限公司;无水乙醇,AR,国药集团化学试剂有限公司;F-90鞣革,自制;SELLASET BLACK BR,德瑞皮革科技(青岛)有限公司;丙烯酸树脂复鞣剂,四川亭江新材料股份有限公司;其他试剂不做说明均为分析纯.

1.1.2 主要仪器

VECTOR22傅立叶变换红外光谱、ADVANCE III 400 MHz核磁共振波谱仪,德国Bruker公司;纳米粒度仪Nano-ZS,英国Malvern公司;GZGS4型泵热循环不锈钢对比试验转鼓,无锡市新达轻工机械有限公司;GT-7010-AE万能拉力试验机,高铁检测仪器有限公司;CI7800测色配色系统,美国爱色丽X-Rite;FEI Q45扫描电子显微镜,美国FEI公司.

1.2 含醛基两性聚合物(PADU)复鞣剂的制备

将丙烯酸,二甲基二烯丙基氯化铵和十一烯醛按一定比例溶解到乙醇中,加入装有搅拌器和冷凝管的四口烧瓶中,充分搅拌均匀,升到一定温度后,快速加入溶解一定量引发剂偶氮二异丁腈的乙醇溶液,通入氮气反应1 h后,将剩余的单体和引发剂分别溶解到乙醇溶液中,分别滴加到四口烧瓶中,2~3 h滴加完毕,保温反应一定时间,反应结束后用旋转蒸发仪除去溶剂,得到未提纯的淡黄色固体粉末(PADU 粗产品).图1为含醛基两性聚合物复鞣剂的合成反应示意图.

图1 PADU 复鞣剂的合成反应示意图

1.3 PADU 的结构表征及等电点检测

1.3.1 红外光谱

将上述粗产品PADU 经丙酮洗涤数次后,再经真空干燥备用.

原料十一烯醛和丙烯酸,采用KBr压片涂膜法进行测试;对于PADU 复鞣剂,将其和KBr粉末在70 ℃真空干燥后,采用KBr压片法测试,分辨率为2cm-1,扫描次数32次,扫描范围4 000~400cm-1.

1.3.2 核磁共振氢谱

取适量提纯后的PADU 样品,以DMSO 作溶剂配制成溶液,进行测定,扫描次数32次.

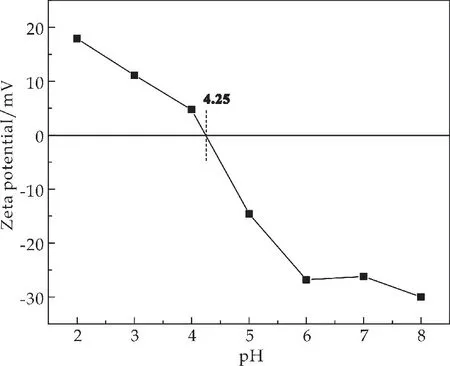

1.3.3 PADU 复鞣剂的等电点(pI)

将PADU 溶解于水中稀释至固含量0.5%,并用0.1 mol/L 的HCl溶液或0.1 mol/L 的NaOH 溶液调节乳液p H,用NANOZS纳米粒度及电位分析仪,测试不同pH 下乳液的Zeta电位.并根据p H-Zeta电位曲线求得Zeta电位为0时对应的p H,即PADU 复鞣剂的pI[9-11].

1.4 应用工艺

(1)称重:将一张F-90鞣轻革分为两份,每一份作为基准进行PADU 复鞣剂和丙烯酸树脂复鞣剂的复鞣实验;

(2)脱脂:水(25℃),200%皮重,脱脂剂(1.5%),40 min;

(3)水洗:水(25 ℃),水洗两次;

(4)中和:甲酸钠(1%)按1∶10热水稀释,小苏打(0.8%)1∶10热水稀释,分三次加入,每次加入间隔15 min,调节到p H=6.0,再转动2 h;

(5)水洗:水(25 ℃),200%皮重,15 min;

(6)复鞣:PADU 复鞣剂或丙烯酸树脂复鞣剂(4%),鞣制2 h;

(7)加脂:水(50 ℃),100%皮重,加脂剂LQ-5(3%)热水溶解,1 h;

(8)染色:水(50℃),100%皮重,染料SELLASET BLACK BR(2%),染色1 h;

(9)固色:甲酸适量按1∶10稀释加入,调节到p H=3.6,再转动30 min;

(10)静置:水洗出鼓,静置干燥.

1.5 坯革的性能检测

1.5.1 抗张强度和撕裂强度

按标准方法[12,13]分别检测PADU 复鞣剂和丙烯酸树脂复鞣剂应用后坯革的抗张强度和撕裂强度.

1.5.2 增厚率

参考文献[14]的方法分别测定PADU 复鞣剂和丙烯酸树脂复鞣剂应用前后坯革定点处的厚度.在革的背臀部和腹肷部各取5个点进行测量,测量点成十字形,结果以算术平均值表示,精确到0.01 mm.

1.5.3 染料吸收率

将工艺中使用的染料配制成一定浓度的标准溶液,采用紫外分光光度计测定其最大吸收波长并绘制标准曲线[15];收集染色初始和结束后的液体,分别稀释并测定吸光度,通过标准曲线计算液体中的染料含量,重复测量3次取平均值.染色初始液体中的染料含量为A1,染色结束后废液中的染料含量为A2;皮坯对染料的吸收率=(A1-A2)/A1×100%.

1.5.4 坯革的表面色度

将经两种复鞣剂应用后的坯革剪成小块,使用CI7800测色配色系统检测坯革的表面色度.

1.5.5 坯革纵断面的扫描电镜(SEM)观察

对两种复鞣剂应用后的坯革进行取样,喷金处理,最后用FEI Q45 型扫描电子显微镜在30 k V电压下对坯革纵断面的形貌进行拍照观察.

2 结果与讨论

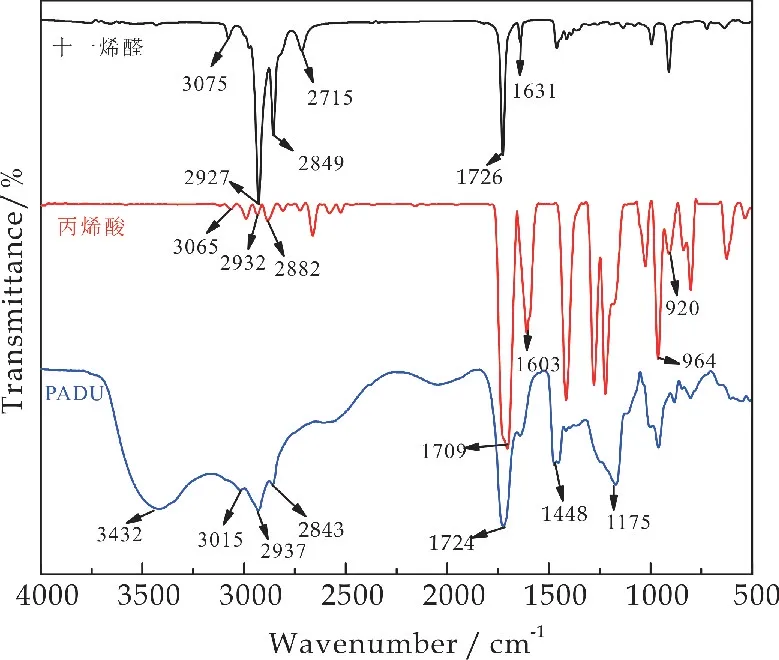

2.1 红外光谱分析

图2为反应物十一烯醛、丙烯酸和产物含醛基两性聚合物(PADU)的红外光谱图.从图2可以看出:十一烯醛中,3 075cm-1是不饱和C-H 的振动吸收峰,2 927cm-1和2 849cm-1是亚甲基不对称和对称伸缩振动吸收峰,2 715cm-1是醛基中的碳氢的伸缩振动吸收峰,1 726cm-1是醛基中C=O 的特征吸收峰,1 628cm-1处为C=C不饱和碳碳双键的伸缩振动吸收峰;在丙烯酸中,3 065cm-1是不饱和C-H 的伸缩振动吸收峰,2 932cm-1和2 882cm-1处为亚甲基的不对称和对称伸缩振动吸收峰,1 709cm-1处为C=O羧酸上羰基的伸缩振动峰,1 603cm-1处为C=C的伸缩振动吸收峰,964cm-1和920cm-1处为=CH2和=CH-面外摇摆振动吸收峰;在产物PADU 中,3 432cm-1处为羧基中O-H 的振动吸收峰,2 937cm-1和2 843cm-1处吸收峰为-CH3和-CH2中C-H 的对称伸缩振动吸收峰;1 724cm-1处为C=O的伸缩振动吸收峰,1 448cm-1处吸收峰是二甲基二烯丙基氯化铵中五元杂环中C-N吸收峰.而在1 640cm-1附近未见-C=C-的伸缩振动吸收峰,在1 448cm-1处出现C-N 的吸收峰,说明聚合反应已发生.

图2 红外光谱图

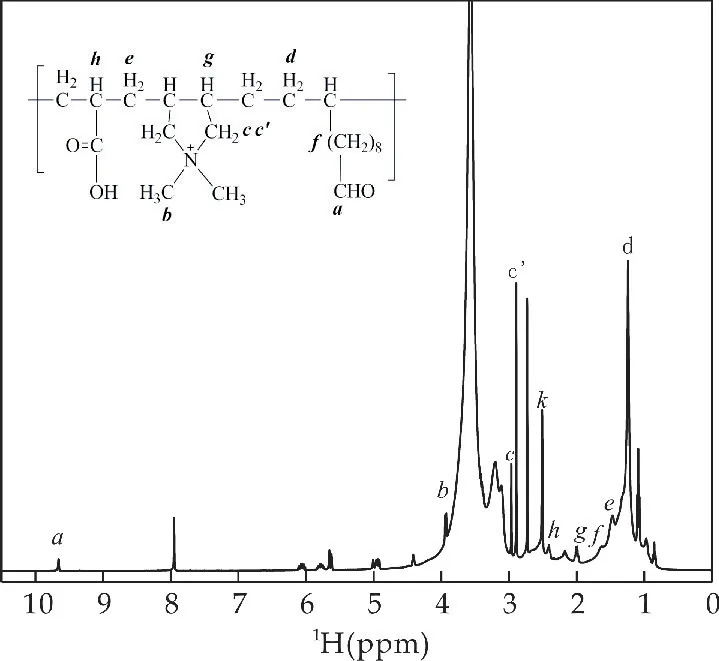

2.2 核磁共振氢谱分析

图3 为PADU 复鞣剂的核磁共振氢谱.δ=3.55 ppm 处为溶剂DMSO 的峰,在δ=1.00~2.00 ppm 和2.00~2.60 ppm 处为亚甲基和甲基的质子峰,它们来源于分子主链和分子支链.在δ=3.55~3.95 ppm 处出现的峰对应于与氮离子连接的甲基(CH3-N-CH3),在δ=2.9~3.2 ppm处出现峰是亚甲基(-CH2-N-CH2-)的质子峰,δ=9.66 ppm 处出现的峰是醛基(-CHO)的质子峰.

图3 PADU 的1H-NMR

基于以上分析,说明产物具有预期的结构.

2.3 PADU 的等电点

图4为PADU 的Zeta电位与pH 关系图.从图4可知,PADU 的pI=4.25.因此,本研究制备的含醛基两性聚合物复鞣剂用于非金属鞣革的复鞣加工中,一方面利用反应性醛基可与皮胶原纤维中的碱性氨基间生成共价键从而产生牢固结合;另一方面,其分子结构中的阳离子基团可提高皮革与阴离子湿整饰材料结合率,从而改善作为非金属鞣革复鞣剂的复鞣效果.

图4 PADU 复鞣剂的Zeta-pH 关系图

2.4 PADU 复鞣剂的性能

2.4.1 对染料结合能力的影响

(1)染色浴液的光学照片

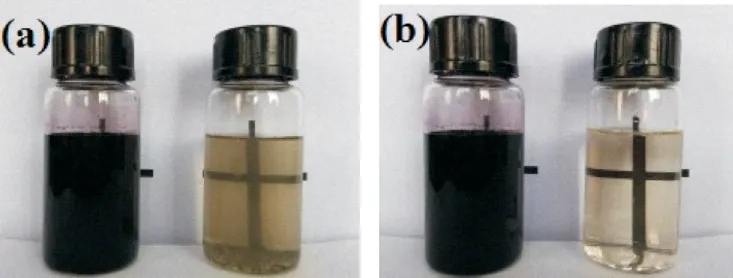

图5(a)和图5(b)分别为丙烯酸树脂复鞣剂和PADU 复鞣剂复鞣后的皮坯染色处理前后浴液的光学照片对比图.由图可知,与染色操作开始前的浴液相比,丙烯酸树脂复鞣剂复鞣后的皮坯染色后,浴液颜色变浅;而经PADU 复鞣剂复鞣后的皮坯染色后,浴液的颜色透明清亮.这表明经PADU复鞣剂处理后的F-90鞣皮坯,更有利于染料的结合.分析原因为与皮胶原纤维相结合的PADU 复鞣剂分子中含有适量的正电荷基团,因而有利于阴离子染料的结合.

图5 复鞣皮坯染色处理前后浴液对比图

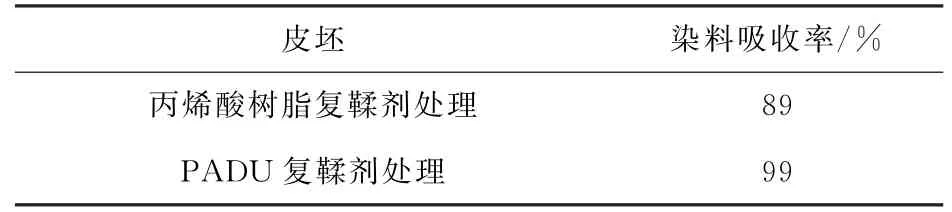

(2)染料的吸收率

表1是分别经过丙烯酸树脂复鞣剂和PADU复鞣剂复鞣后的皮坯对染料的吸收情况.由表1可知,使用丙烯酸树脂复鞣剂复鞣后的皮坯染料吸收率为89%,而使用PADU 复鞣剂复鞣后的皮坯染料吸收率高达99%.可以看出,经过PADU 复鞣剂处理后皮坯对染料的吸收率好于丙烯酸复鞣剂处理后的皮坯.

表1 不同复鞣剂复鞣后的皮坯染料的吸收率

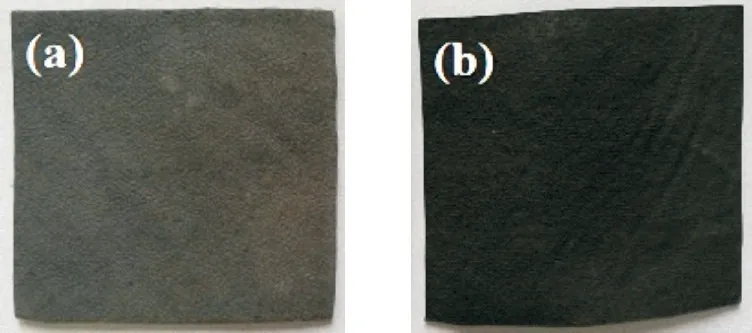

(3)皮坯表面的光学图片

图6(a)和图6(b)分别是经PADU 复鞣剂和丙烯酸树脂复鞣剂复鞣的皮坯染色后样品表面的光学照片.由图可知,经两种复鞣剂处理后的皮坯,PADU 复鞣剂处理的坯革表面颜色明显深于丙烯酸树脂复鞣剂处理的皮坯,这表明PADU 复鞣剂复鞣的F-90鞣革更有利于阴离子染料的吸收.

分布式光伏发电集成系统在建筑工程中的应用越来越广泛,有效解决了电力在长途运输过程中存在的损耗问题,如何实现对分布式光伏发电集成系统的有效设计和优化也引起了大量研究学者的高度重视。

图6 皮坯染色后样品表面的光学照片

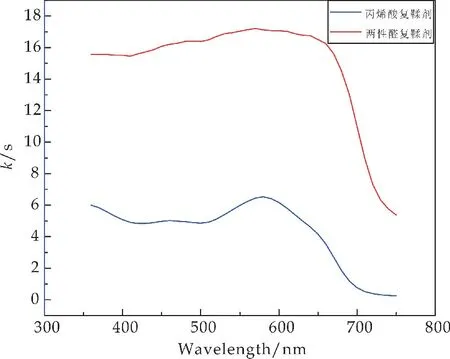

(4)染色后皮坯表面的色深度

图7是经过PADU 复鞣剂和丙烯酸树脂复鞣剂处理后皮坯表面的色深值K/S曲线.K/S值越大,说明物体表面的颜色越深.由图7可知,在波长为300~750 nm 区段中,经过PADU 复鞣剂处理后皮坯表面的K/S明显大于丙烯酸树脂复鞣剂处理后的皮坯表面,而且在该区段内PADU 复鞣剂处理后皮坯表面的K/S曲线有明显的平缓趋势,这说明经PADU 复鞣染色后的皮坯表面的染色效果是黑度级别更高,更加纯正,色泽更加饱满[16].

图7 两种复鞣剂复鞣染色后皮坯表面的色深值K/S曲线

上述结果说明,PADU 复鞣剂应用于F-90鞣革的复鞣中,可提高皮坯与阴离子染料的结合能力,促进染料的吸收.

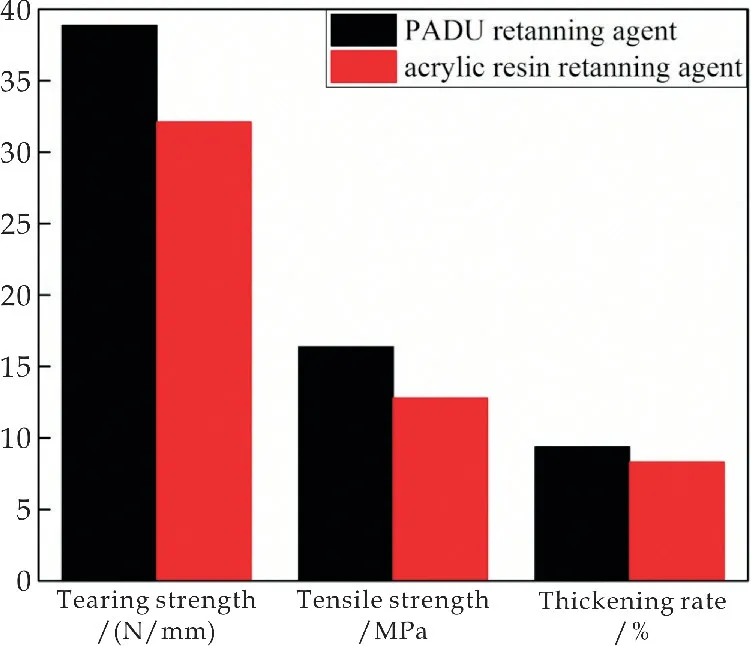

2.4.2 对皮坯物理机械性能的影响

图8所示的是PADU 复鞣剂和丙烯酸树脂复鞣剂处理后皮坯的物理机械性能.由图8 可知,PADU 复鞣剂处理后的皮坯的撕裂强度、抗张强度及增厚率等均大于丙烯酸树脂复鞣剂处理的坯革,原因一方面是因为丙烯酸树脂复鞣剂与皮胶原仅以氢键或电价键等弱价键方式结合;而PADU复鞣剂与皮胶原除上述作用方式以外,分子中的反应性醛基还可以和皮胶原中的碱性氨基以共价键的方式结合,对皮胶原纤维起到交联缝合作用,从而在一定程度上提高了皮坯的抗张强度和撕裂强度[17].另一方面,F-90鞣轻革经丙烯酸树脂复鞣剂复鞣后,皮坯内部的正电荷并没有增加,因而不利于后续阴离子整饰材料的结合;而F-90鞣轻革经PADU 复鞣剂复鞣后,皮坯内部的正电荷增加,它可促进后续阴离子整饰材料的结合,从而可在纤维内部及表面发生有效填充和覆盖,阻止皮胶原纤维的粘结,润滑胶原纤维最终提高了皮坯的物理机械性能[18].

图8 PADU 复鞣剂和丙烯酸树脂复鞣剂处理后皮坯的物理机械性能

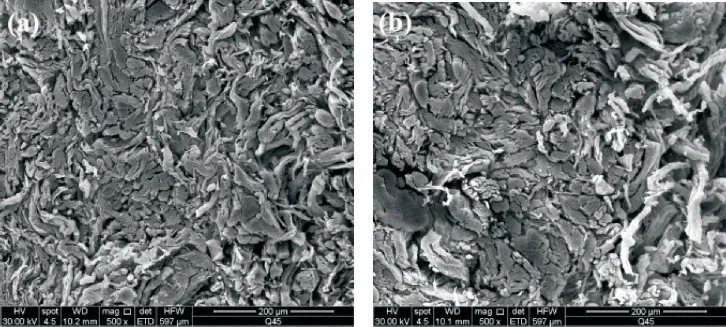

2.4.3 皮坯纵断面的形貌

图9 皮坯纵断面SEM

3 结论

本文通过自由基聚合反应制得了含醛基两性聚合物(PADU)复鞣剂.PADU 溶液具有两性特征,等电点为4.25.在F-90 非金属鞣轻革中,PADU 复鞣剂的使用,可提高皮坯与阴离子染料的结合能力,经过PADU 复鞣剂处理后皮坯对染料的吸收率高达99%,染色浴液透明清亮;且坯革染色均匀、色泽饱满,皮坯色深度K/S、增厚率以及物理机械性能优于传统丙烯酸树脂复鞣剂处理后的坯革.因此,PADU 复鞣剂在F-90 非金属鞣制体系具有较好的应用前景.