初中生心理素质与学校适应的关系:基于潜在剖面分析

2021-10-21赵占锋张大均刘广增

赵占锋,张大均,聂 倩,刘广增

1. 西南大学 心理学部,重庆 400715; 2. 西南大学 心理健康教育研究中心,重庆 400715;3. 贵州工程应用技术学院 师范学院,贵州 毕节 551700

心理素质反映我国青少年适应学校环境的积极心理特质[1],是一个被国内教育工作者广泛接受、 运用,且具有一定国际影响力的本土化构念.学界对心理素质的研究迄今已有30多年[2].心理素质是相对稳定的心理特性(或心理品质)[3],与青少年多种能力品质(包括适应能力)的形成与发展密切相关,是其心理健康维持和发展的关键[4].提升青少年心理素质水平是实施素质教育的内在要求,也是中小学校心理健康教育的目标追求.

学校适应是青少年学生学习成长中一项十分重要的发展任务.Ladd等[5]认为学校适应是学生在学校环境中能感到愉悦,积极参与学校活动并获得成功的程度.有学者[6]将其界定为学生适应学生角色和学校各方面环境的过程; 而学生在人际交往、 情绪调节和学业发展等方面的技能状况对其学校适应至关重要[7].针对学校适应的测量,国内外研究主要从学业适应、 人际关系适应、 心理适应和行为适应等维度进行考察[8-9].本研究将学业成绩和欺凌受害(学生间消极的社会互动)分别作为学业适应和人际关系适应的测量指标,将内化、 外化问题行为分别作为心理适应和行为适应的测量指标.

心理素质与学校适应之间关系密切.理论上,适应性是心理素质的功能性层面,是个体自身与外界环境相协调的能力[1],心理素质健全的青少年往往学校适应良好,反之亦然.有研究发现,心理素质与学校适应的多项指标(如学业成绩[10]、 同伴关系[11]、 问题行为[12]、 正负性情绪[13]和孤独感[14])存在密切的关系,表明心理素质是青少年内源性的保护因素,提升青少年心理素质水平有助于促进其学校适应.

既往关于心理素质的实证研究大多基于变量中心视角,依据量表得分对研究对象进行分组,该方法虽简便有效,但不能很好地区分不同特征的类别以及类别间的差异.个体中心视角研究旨在识别群体的异质性或确定同质性的潜在类别,可基于变量的不同特征进行子群体分类,从而揭示变量组合的效果[15-16],还可就不同潜在类别与预测变量或结果变量之间的关系进行探析,是变量中心研究方法的重要补充[17].个体中心的研究方法可以较精准地区分青少年心理素质的分类特征,为不同心理素质潜在类别的学生提供有针对性的心理辅导和干预.

综上,本研究采用潜在剖面分析(LPA)方面探析初中生心理素质的异质性,并在此基础上考察人口学变量(如性别、 年龄、 父母婚姻状态和留守经历等)对其心理素质潜在类别的影响,进而考察初中生心理素质不同潜在类别在学校适应指标上的差异.

1 研究方法

1.1 研究对象

采用整群抽样法,选取贵州省5所初级中学的学生为调查对象.经学校主管领导、 学生家长及学生本人知情同意,共发放问卷4 000份,获有效问卷3 649份(有效率91.23%).其中男生1 862人(51.0%),平均年龄14.06岁(SD=1.21),女生1 787人(49.0%),平均年龄13.95岁(SD=1.17); 初一1 272人(34.9%),初二1 190人(32.6%),初三1 187人(32.5%); 父母在婚者3 056人(83.7%),父母婚姻异常者(包括离异、 再婚和丧偶等)457人(12.6%),未报告者136人(3.7%); 无留守经历者2 184人(59.9%),有留守经历者(即父母双方或一方外出工作半年及以上)1251人(34.2%),未报告者214人(5.9%).

1.2 研究工具

1.2.1 中学生心理素质问卷

采用胡天强等[18]修订的中学生心理素质问卷.该问卷包括认知品质、 个性品质和适应性3个维度,共24个题目.问卷采用1(非常不符合)-5(非常符合)五级计分,分数越高表示学生心理素质越好.本研究中该问卷的Cronbach’sα系数为0.92.

1.2.2 学业成绩

参考相关研究[19],将被试语文、 数学、 外语3科的期末成绩平均分在班级内进行标准化,作为学业成绩指标.

1.2.3 青少年内化问题行为问卷

采用Achenbach[20]青少年自评量表(YSR-2001)中的焦虑/抑郁、 退缩/抑郁2个分量表测查初中生内化问题行为.要求被试填写该问卷并报告其半年来出现下列状况的频率(如:我害怕上学),问卷共计21个题目,采用0(无此表现)-2(经常如此)三级计分,分数越高表示学生内化问题行为越多.本研究中该问卷的Cronbach’sα系数为0.87.

1.2.4 青少年外化问题行为问卷

采用王建平等[21]编制的青少年外化问题行为问卷.要求被试填写该问卷并报告其半年来出现下列状况的频率(如:逃学或旷课、 偷东西),问卷共计16个题目,采用0(没有)-4(5次及以上)五级计分,分数越高表示学生外化问题行为越多.本研究中该问卷的Cronbach’sα系数为0.83.

1.2.5 Olweus儿童欺负问卷

采用由张文新等[22]修订的Olweus儿童欺负问卷中的受欺负问卷.该问卷共6个题目,采用0(没发生过)-4(一周好几次)五级计分,分数越高表示学生欺凌受害程度越高.本研究中该问卷的Cronbach’sα系数为0.72.

1.3 数据分析

采用SPSS 26.0和Mplus7.4软件进行数据分析.首先采用LPA分析初中生心理素质潜在类别,常用的拟合信息主要包括赤池信息准则(Akaike Information Criterion,AIC)、 贝叶斯信息准则(Bayesian Information Criterion,BIC)、 样本矫正的贝叶斯信息准则(aBIC)、 熵值(Entropy)、 基于Bootstrap方法的似然比检验(bootstrap likelihood ratio test,BLRT)和罗-蒙代尔-鲁本似然比检验(Lo-Mendell-Rubin likelihood ratio test,LMR-LRT)等.其次,运用回归混合模型(Regression Mixture Modeling,RMM),即带有预测变量和/或结果变量的潜类别模型,对初中生心理素质潜类别研究进行拓展[23].参照相关研究[24],采用稳健三步法(3-steps approach),分别运用Mplus7.4中“AUXILIARY=x(R3STEP)”和“AUXILIARY=x(DE3STEP)”语句进行协变量关系(预测变量为性别和年龄等,结果变量为学校适应指标)建模[25].

2 结 果

2.1 初中生心理素质的潜在剖面分析

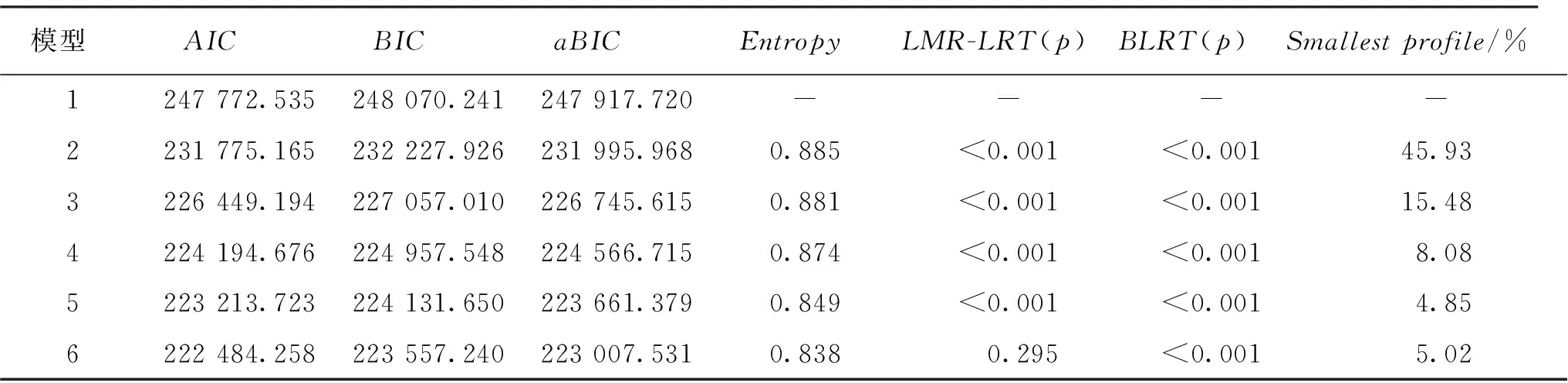

为探索初中生心理素质的潜在类别,以初始模型为基础,逐步增加模型中的剖面个数,抽取1~6个潜在类别模型进行比较.如表1所示,各模型Entropy指数均在0.80以上,BLRT值均显著,除第6类别模型外,其他模型的LMR-LRT值均显著,BIC值随类别数增加而单调递减.在第5类别模型中,人数最少的类别占总体样本的比重小于5.00%,其推广结果缺乏可信度.对统计指标上均可接受的2个竞争模型(第3类别模型和第4类别模型)的比较发现,第4类别模型中存在区分不明显的类别.各类别模型在分类指标上应有差异性,过于细化较难做出更合理解释,若剖面有相似理论意义时,应选择简约的剖面模型[16].基于此,本研究认为第3类别模型为最佳模型.

表1 初中生心理素质潜在剖面分析模型拟合信息(N=3 649)

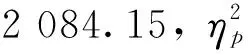

表2 不同潜在类别初中生在心理素质及各维度上的得分及差异检验

2.2 人口学变量对初中生心理素质潜在类别的影响

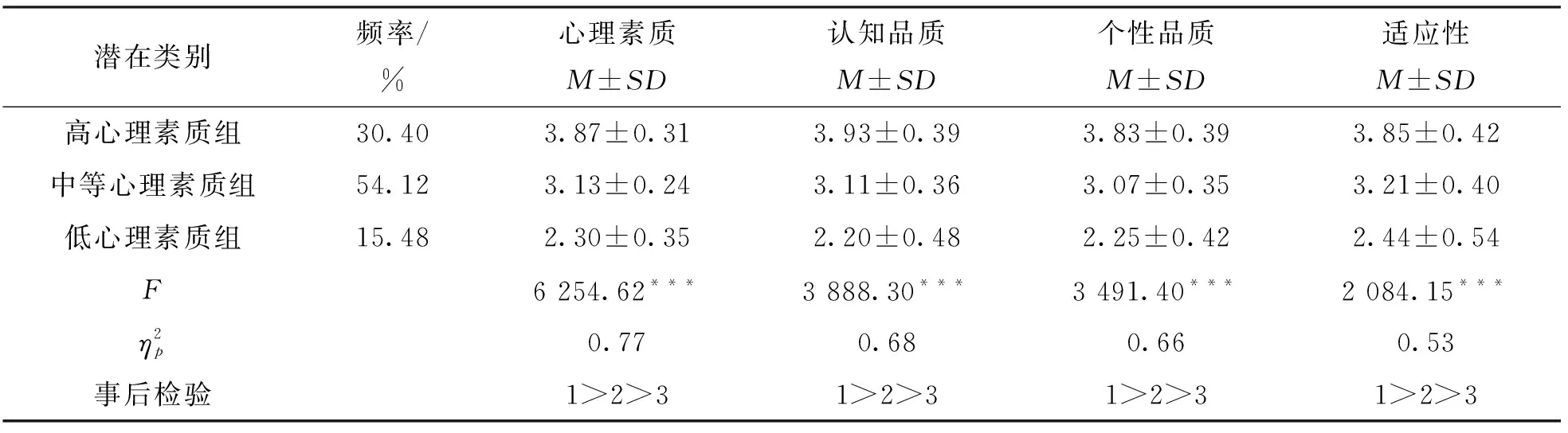

采用稳健三步法对初中生心理素质潜在类别的人口学特性进行探讨.以低心理素质组为参照组,多项式logistic回归系数表示各协变量取值对学生所属心理素质潜在类别的影响程度(表3),年龄较大的初中生属于低心理素质组的概率更大(OR=2.57); 相较于男生,女生属于中等心理素质组的概率更大(OR=2.59); 相较于父母婚姻状况异常的学生,父母在婚的学生属于高心理素质组和中等心理素质组的概率更大(OR值分别为3.26和2.41).

表3 人口统计学变量对初中生心理素质潜在类别的预测

2.3 初中生心理素质的潜在类别与学校适应的关系

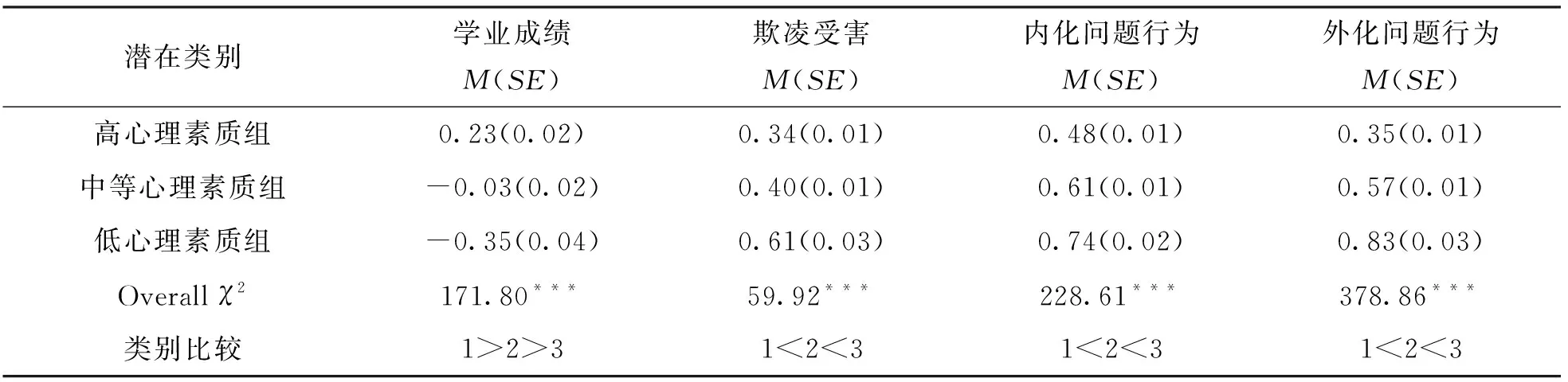

采用稳健三步法探讨初中生心理素质的潜在类别与学校适应之间的关系.结果如表4所示,不同心理素质潜在类别学生在学校适应指标上差异显著,χ2值分别为171.80,228.61,378.86和59.92,p<0.001.类别比较表明,高心理素质组学生的学业成绩最好,中等心理素质组学生次之,低心理素质组学生的学业成绩最差,3组之间差异显著.与之相反,高心理素质组学生的内、 外化问题行为和欺凌受害得分均为最低,低心理素质组学生在这3项上的得分最高,中等心理素质组学生在这3项上的得分处于中间水平,3组之间差异具有统计学意义.

表4 不同心理素质潜在类别初中生在学校适应指标上的差异检验

3 讨 论

3.1 初中生心理素质的潜在类别

本研究显示,初中生心理素质存在3种不同的潜在类别,分别是高心理素质组(30.40%)、 中等心理素质组(54.12%)和低心理素质组(15.48%),其异质性主要表现为心理素质水平高低和功能发挥程度的差异.具体而言,高心理素质组学生在3个维度上的得分最高,表明其内在心理过程控制和外在环境协调均有较好的发展和表现,这对其学校适应可能产生积极的影响.与之相对应是,低心理素质组学生在心理素质3个维度上的得分显著低于另外2组,未出现个别维度得分较低,其他维度得分较高(甚至高于其他类别)的状况,表明该类别学生在自我调控和环境适应方面处于相对劣势,很可能出现学校适应不良.概言之,这既反映了心理素质三维度间动态协调发展的密切关系,也体现了其整体统合性[4].

3.2 人口学变量对初中生心理素质潜在类别的影响

研究发现,年龄较大的初中生属于低心理素质组的概率更大,这从另一角度为武丽丽等[4]中学生心理素质全国常模的研究提供了证据支持,即中学生心理素质的发展总体上呈现出随年龄增长而下降的趋势.这可能源于青春期学生面临着较大的生理、 学习和生活变化,负性生活事件增多,学业压力增大,对人际交往(包括异性交往)的渴望与焦虑,情绪起伏不定等,这些因素的不断累积可能对青春期学生心理素质发展产生不利影响.女生属于中等心理素质组的概率更大,这支持了房立艳等的研究[26].然而,也有研究[4]认为中学生心理素质发展总体上不存在显著的性别差异,这有待进一步的研究验证.此外,研究发现,父母在婚的学生属于高心理素质组和中等心理素质组的概率更大.家庭是影响青少年心理素质发展最近端的微观环境,家庭生态系统各要素,如父母情感温暖和家庭亲密度等对其心理素质的形成与发展有直接的影响[27-28],父母婚姻状态正常是家庭生态系统的要素之一,也制约着其它要素的功能发挥程度,而父母婚姻状态异常(包括离异、 再婚和丧偶等)无疑会对青少年的成长发展(包括心理素质发展)带来巨大风险.近年来,我国离婚率快速上升(2019年达3.36‰),在国际上已处于较高水平,超过了儒家文化圈主要国家及诸多西方发达国家[29],社会各界应高度关注父母离异可能对儿童青少年健康成长造成的不利影响.

3.3 初中生心理素质的潜在类别与学校适应的关系

研究结果显示,不同心理素质潜在类别的学生在学校适应指标上差异具有统计学意义.从低心理素质组到高心理素质组,其学业成绩得分依次显著上升,内化、 外化问题行为和欺凌受害得分则依次显著下降.具体而言,① 心理素质对学生学业成绩有显著的正向预测作用,采用增长混合模型(Growth Mixture Modeling,GMM)的追踪研究[30]探讨了心理素质对中学生学业发展轨迹的影响,认知品质高的学生多处于学业成绩高分增长组中,非认知因素(个性和适应品质)的发展对缓解学业成绩的自然下降有明显的保护作用.② 心理素质是相对稳定的心理品质,心理素质水平较低的学生易处于心理不健康的状态,表现出更多的问题行为,反之亦然.有研究[12,31]表明中学生心理素质对其内化、 外化问题行为有显著的负向预测作用.③ 心理素质作为个体内源性的保护因素,有助于降低初中生欺凌受害的风险,在认知品质方面,有研究者从社会信息加工视角考察青少年欺凌受害,发现更多的敌意归因、 消极的自我评价、 消极情境下的内控性(如自责)等可以正向预测欺凌受害[32]; 在个性品质方面,大五人格中的高责任心和高宜人性是欺凌受害的保护因素[33],而神经质则被认为是风险因素[34]; 在适应性方面,有研究发现[35],处理人际关系能力较强的青少年,如善解人意、 乐于助人,以及较高的领导和合作技能等更易受到同伴接纳,与较少的欺凌受害密切相关.综上,提升初中生心理素质水平,有助于其在学校生活中达到积极的适应状态.

3.4 研究意义和局限

本研究揭示了初中生心理素质存在明显的群体异质性,为变量中心视角的心理素质研究提供了一个新的思路,并对初中生心理素质潜在类别与学校适应之间的关系进行了探索,为教育工作者制定相应的教育干预方案提供了依据.

但横向调查限制了本研究对一些问题进行深入探讨,如心理素质潜在类别的稳定性及发展变化,心理素质与学校适应的因果关系等,后续研究可采用多时间点的纵向设计,如通过潜在剖面转化分析(Latent profile transition analysis,LPTA)进行研究.

4 研究结论

1) 初中生心理素质具有群体异质性,根据潜在剖面分析(LPA)可将其分为3种潜在类别,即高心理素质组、 中等心理素质组和低心理素质组.

2) 初中生的年龄、 性别和父母婚姻状态等人口学变量对其心理素质潜在分类有明显的影响.

3) 不同心理素质潜在类别的初中生在学校适应指标上差异具有统计学意义,相较于中、 低心理素质组学生,高心理素质组学生的学校适应状态最佳.