中国政策执行研究:图景、演化与展望

——基于2010—2020年CNKI文献的可视化分析

2021-10-21都梦蝶王洛忠

都梦蝶,王洛忠

(北京师范大学 政府管理学院,北京 100875)

政策执行作为人类社会秩序维持最为主要的社会现象之一,历来受到广泛重视。从研究情况看,西方政策执行研究由来已久,形成三代研究热潮。第一代“自上而下”研究路径强调中央政府在政策执行过程中的关键性作用(1)Matland Richard,“Synthesizing the implementation literature:The ambiguity-conflict model of policy implementation”,Journal of public administration research and theory,Vol.5,No.2,1995,pp.145-174.;第二代“自下而上”研究路径强调基层行动者之间的分权、网络关系等对政策执行的影响(2)Berman Paul,“The study of macro- and micro-implementation”,Public Policy,Vol.26,No.2,1978,p.157.(3)Hjern Benny,“Implementation research—the link gone missing”,Journal of public policy,Vol.2,No.3,1982,pp.301-308.;第三代“综合”研究路径,运用整体性视角综合考察决策者和基层行动者对政策结果的影响(4)Elmore Richard,“Backward mapping:Implementation research and policy decisions”,Political science quarterly,Vol.94,No.4,1979,pp.601-616.。相比而言,中国政策执行研究起步虽晚,但研究力度与影响深刻。20世纪90年代以“政策执行”为主题的文献大量涌现,许多学者试图运用西方理论或模型解释、指导中国政策执行实践。21世纪以来,随着对中国情境独特性的认知深入,一些中国学者开始对西方理论进行适用性修正,或基于中国实践构建本土理论模型,如“政策变通”(5)陈振明:《政策科学:公共政策分析导论》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第289-294页。“互动博弈”(6)齐杏发:《当代中国政策执行的内部运行机制研究——基于南方某党工委职能履行案例的微观分析》,《理论探讨》2007年第5期。“基层共谋”(7)周雪光:《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,《社会学研究》2008年第6期。“层级推动+策略响应”(8)王亚华:《中国用水户协会改革:政策执行视角的审视》,《管理世界》2013年第6期。“调试性、行政性、实验性、象征性执行”(9)杨宏山:《创制性政策的执行机制研究——基于政策学习的视角》,《中国人民大学学报》2015年第3期。“多属性治理”(10)贺东航、孔繁斌:《公共政策执行的中国经验》,《中国社会科学》,2011年第5期。“政治势能”(11)贺东航、孔繁斌:《中国公共政策执行中的政治势能——基于近20年农村林改政策的分析》,《中国社会科学》2019年第4期。等。中国政策执行研究发展至今,与西方话语体系下的理论模型不断磨合、碰撞、超越,历时性展现出中国独特情境下政策执行实践的动态性与复杂性特征。本文对2010—2020年中国政策执行研究文献进行综述,描绘中国政策执行研究全新图景,总结梳理演化特征,并对未来研究趋势进行了设想。

一、中国政策执行研究图景描绘

文献计量学是数学及统计学方法应用于图书情报领域而形成和发展起来的,它以科技文献的各种外部特征作为研究对象,采用数学与统计学方法来描述、评价和预测科学技术现状与发展趋势(12)朱亮、孟宪学:《文献计量法与内容分析法比较研究》,《图书馆工作与研究》2013年第6期。。文献计量法通常借助分析软件,以可视化的形式直观、清晰地展示文献分析结果。CiteSpace以其人性化的操作界面、较强的数据处理能力、强大的绘图功能,成为国内外学者使用较多的科学知识图谱绘制工具。本文借助CiteSpace,通过对样本数据的可视化分析,试图展现中国政策执行研究的全新图景与演化特征,对未来研究进行展望。以中国知网(CNKI平台)作为样本来源数据库,在“期刊”分类下进行中文文献的高级检索,检索条件为:主题=“政策执行”;时间跨度=2010—2020年;期刊来源=核心期刊+CSSCI;检索条件=精确,共得检索结果2615条(具体检索时间段为2010年1月1日至2020年12月31日)。人工删除期刊会议征稿、卷首语、个人学术成果介绍、科研机构介绍、书评以及不以“政策执行”为研究对象的不相关条目,除重以后最终得到1538篇文献。

(一)基本现状

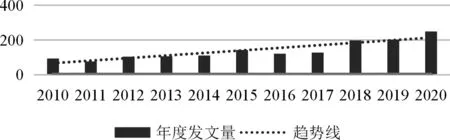

1.发文量与核心作者。如图1所示,从年度发文量来看,中国政策执行研究数量整体呈现波动式的上升趋势,展现了中国政策执行研究渐趋繁荣的态势。其中在2017—2018年发文量增长幅度最大,由原来的128篇猛增至199篇,增长率约为55.47%。通过对比发现,2018年文献中最为突出的关键词为“精准扶贫”,原因在于2017年10月,党的十九大报告将“坚持精准扶贫、精准脱贫”写入其中,把深入开展脱贫攻坚作为新时代中国特色社会主义思想基本方略,将脱贫攻坚作为决胜全面小康三大攻坚战之一,摆到治国理政的重要位置。许多学者纷纷围绕“精准扶贫”政策执行问题展开研究,献言建策,导致文献量激增(如表1所示)。

图1 2010—2020年中国政策执行研究年度文献分布

表1 2010—2020年中国政策执行研究高频作者及高被引文献(篇数≥4篇)

通过对文献第一作者发文量及其被引频次最高文献的相关统计发现,发文量最高的作者是国家教育行政学院教研部的蒋园园;比较每一位作者被引频次最高文献的被引次数发现,武汉大学政治与公共管理学院的丁煌以91次位居第一。整体来看,发文频次较高的作者可以根据研究领域划分为三大类:一类从事公共管理与公共政策研究,代表学者有丁煌、刘雪明、宋雄伟、杨宏山、郭小聪等;一类从事教育研究,代表学者有李孔珍、姚松、孙科技、江凤娟等;一类从事体育研究,代表学者有潘凌云、刘红建及杨成伟。

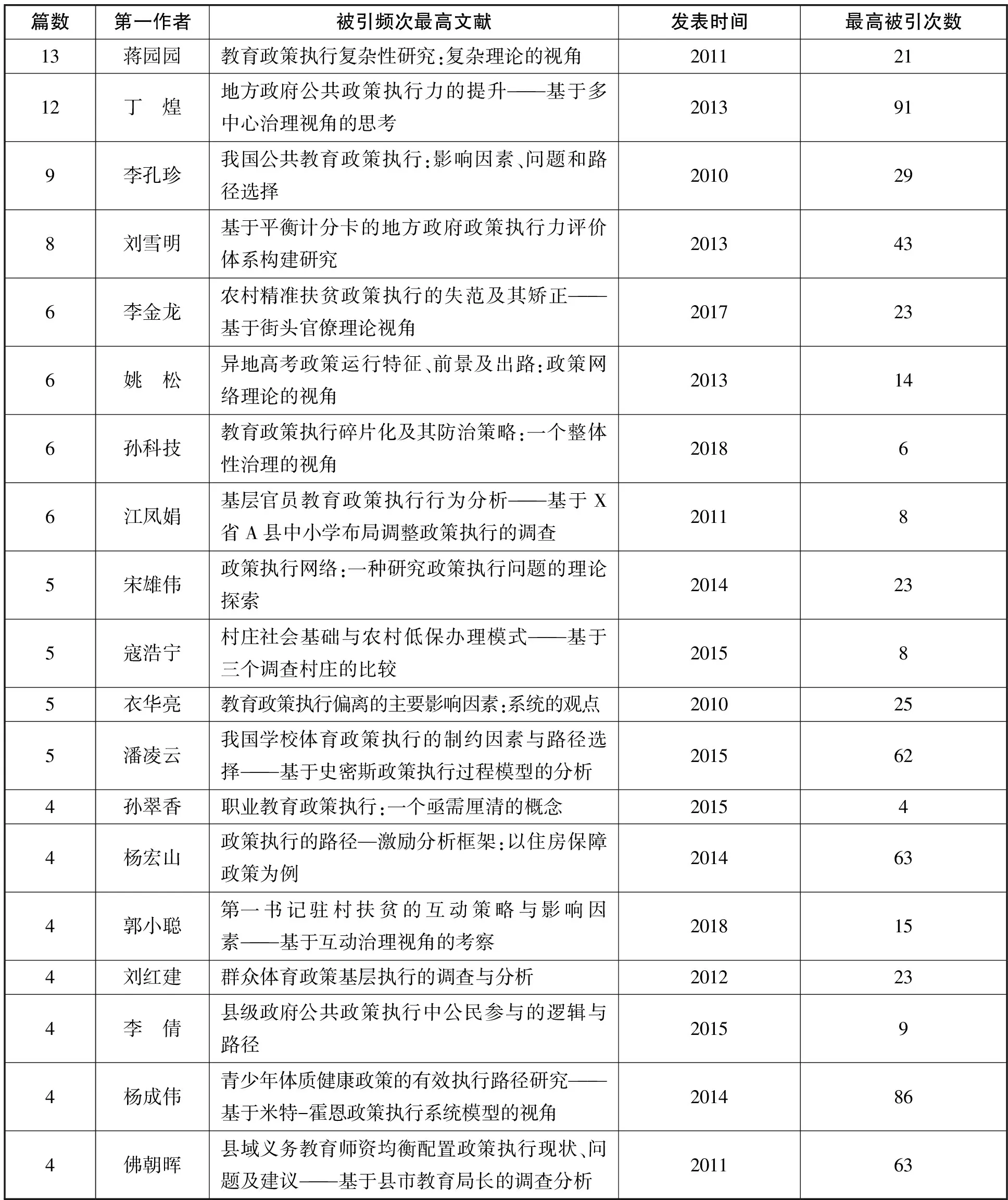

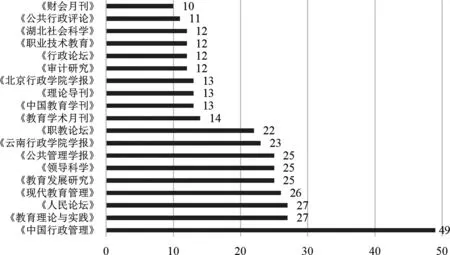

2.研究机构与期刊分布。从研究机构来看,发文频次最高的机构为中国人民大学公共管理学院,武汉大学政治与公共管理学院、南京大学政府管理学院紧随其后。北京凭借其优越的区位优势,拥有中国人民大学公共管理学院、清华大学公共管理学院、北京大学教育学院、北京师范大学教育学部等研究机构,成为了中国政策执行研究的学术重镇(如图2、表2所示)。

图2 2010—2020年中国政策执行研究作者与机构分布共现

表2 2010—2020年中国政策执行发文机构相关统计

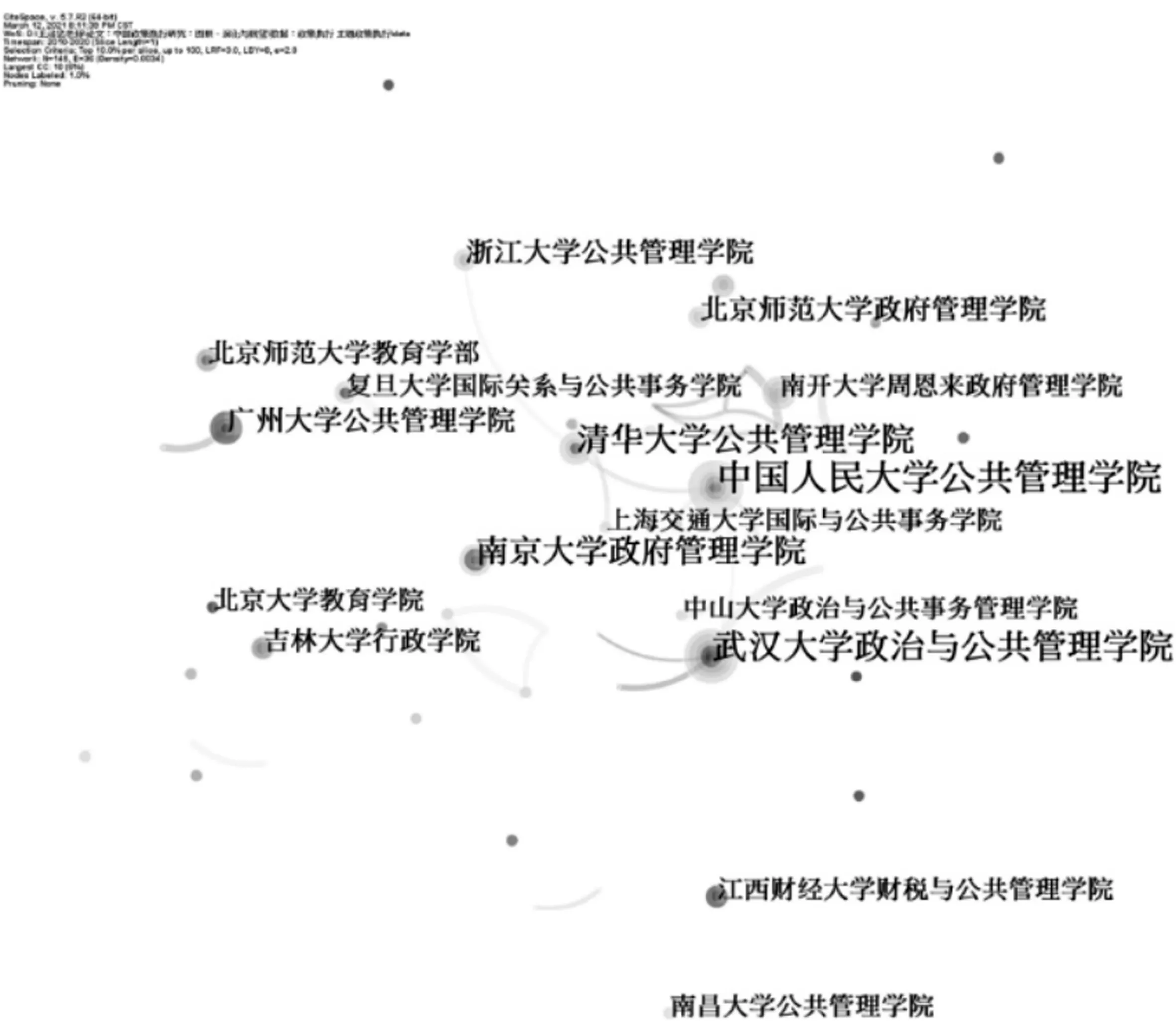

从期刊分布来看,刊载量最大的是《中国行政管理》;其次,《教育理论与实践》《人民论坛》《现代教育管理》《教育发展研究》《领导科学》《公共管理学报》《云南行政学院学报》《职教论坛》以大于20篇的刊载量居于前列;此外,《教育学术月刊》《中国教育学刊》《理论导刊》《北京行政学院学报》《审计研究》《行政论坛》等以大于等于10篇的刊载量紧随其后。整体来看,期刊所偏重的学科领域主要有公共管理与公共政策、教育两大类(如图3所示)。

图3 2010—2020年中国政策执行研究期刊分布

(二)研究热点

表3 2010—2020年中国政策执行研究热门关键词(频次≥9)

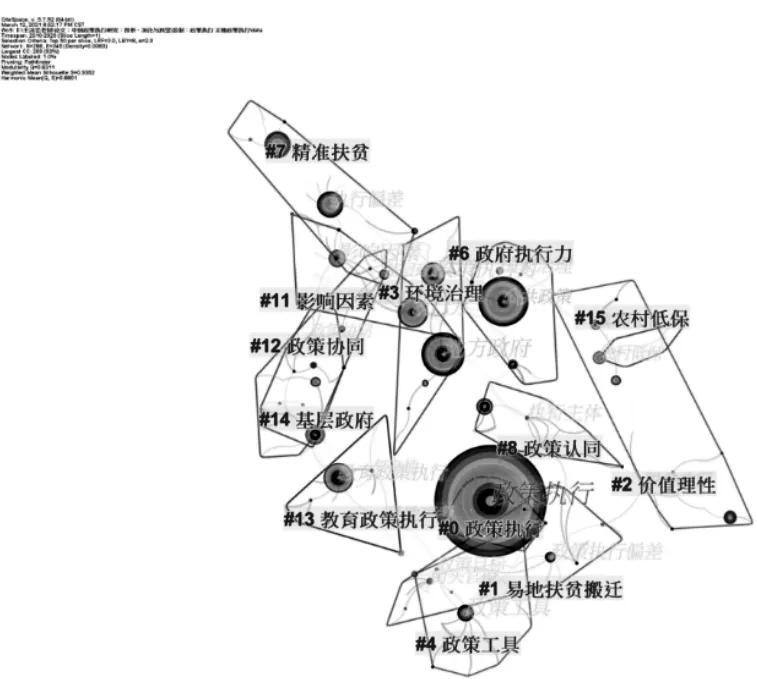

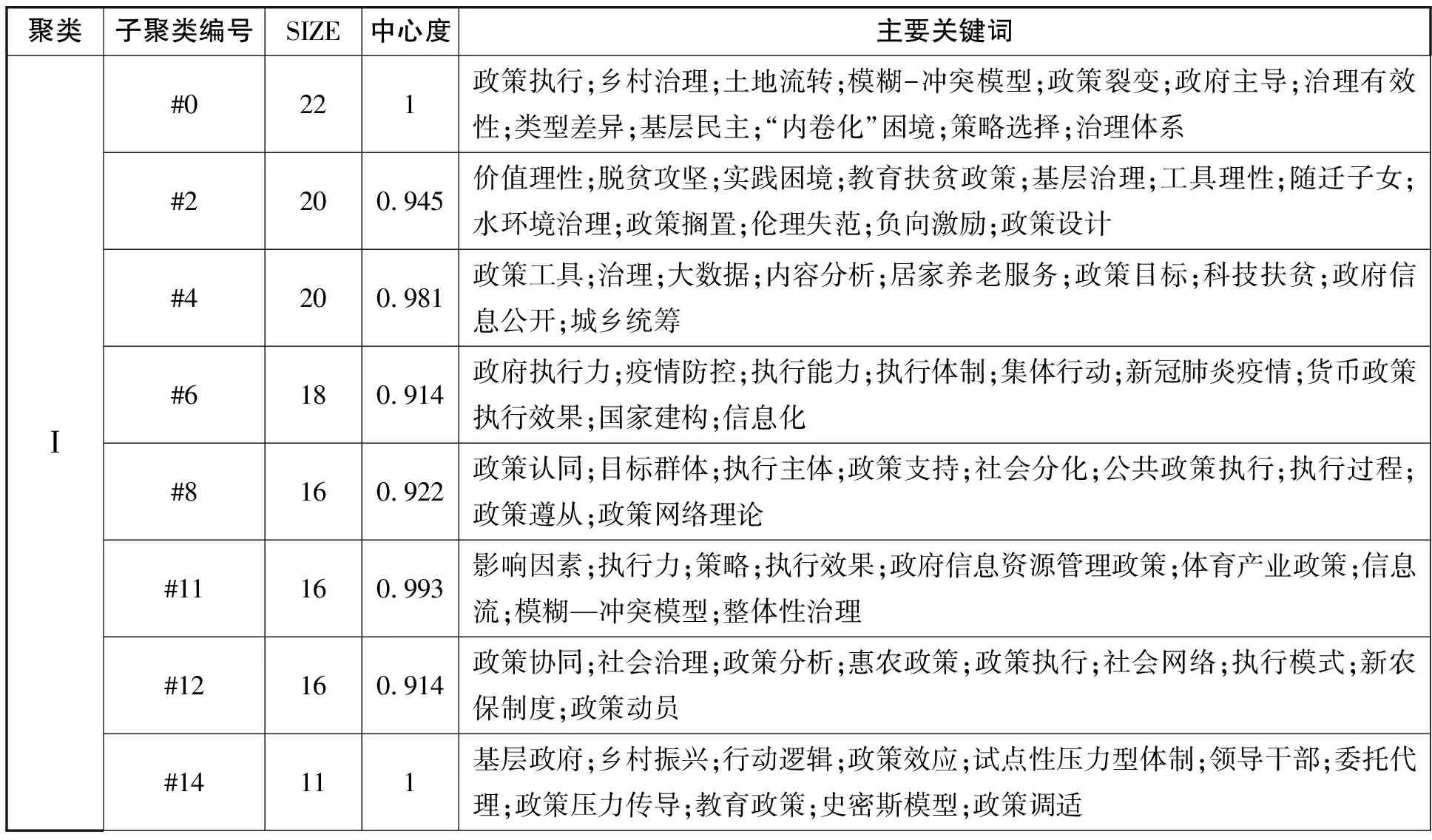

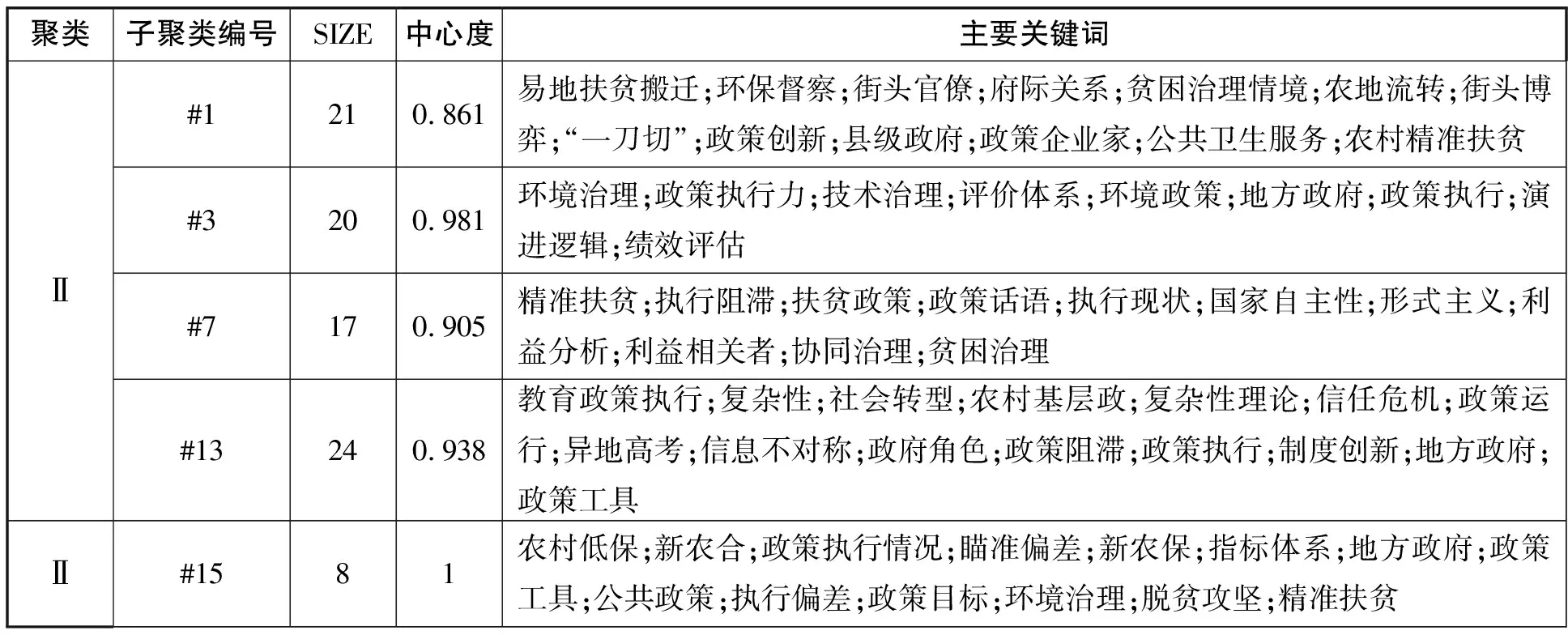

通过对政策执行研究关键词频次与中心性统计发现,地方政府、政策执行力、影响因素、教育政策执行、政策工具、政策执行偏差、国家治理、精准扶贫等成为热门关键词。按照中心性高低程度排列发现,政策执行研究主体以地方政府为主,政策执行的影响因素、政策执行偏差、政策执行工具成为热点。为了更为科学、直观展现中国政策执行的热点议题,利用软件绘制出关键词聚类图谱(如图4所示)。

图4 2010—2020年中国政策执行研究关键词聚类

根据关键词聚类图谱,查阅具体文献发现,聚类编号可分为两类:一类展现中国政策执行研究热点议题,包含政策执行偏差研究、政策执行影响因素、政策执行效果研究、政策执行工具研究四个方面;另一类展现中国政策执行研究热点政策领域,包含乡村政策和教育政策。

1.研究议题。如表4所示,一是政策执行偏差研究。始终贯穿政策执行研究的问题是:政策目标与政策实际效果之间巨大“鸿沟”产生原因以及“鸿沟”如何消弭,政策执行偏差研究正是对这一问题的关切与回应。具体问题有:政策执行偏差的形成,如李伟权等通过构建“激活—应用”分析框架,对一个街道社区卫生服务中心的家庭医生政策执行进行了案例剖析,探究政策执行偏差形成的原因(13)李伟权、黄扬:《政策执行中的刻板印象:一个“激活-应用”的分析框架》,《公共管理学报》2019年第3期。;政策执行与其他政策过程的偏差,如郑路等把政策制定和执行视为完整过程来考察,以“网约车”政策为例,指出地方政府“严于制定,宽于执行”,造成政策执行偏差(14)郑路、蒋理慧:《政策制定与执行之间的偏差何以产生——以地方政府对“网约车”的管理为例》,《江苏社会科学》2019年第4期。。二是政策执行影响因素。政策执行影响因素研究呈现多元化特征,不同学者对其研究侧重不同:如郭小聪等研究的是政策执行互动策略的影响因素,以第一书记驻村扶贫为例展现时间压力、利害关系、信息传递的充分程度、贫困户自身的参与意愿等因素对政策执行互动策略的影响(15)郭小聪、吴高辉:《第一书记驻村扶贫的互动策略与影响因素——基于互动治理视角的考察》,《公共行政评论》2018年第4期。;如赵天航研究的是政策执行弹性度的影响因素,认为时间的变化、行政层级的高低、发文部门数量的多寡对政策执行中的弹性度设置具有重要影响(16)赵天航:《“三农”政策执行弹性度的影响因素研究——基于252个“三农”政策文本的分析》,《长白学刊》2019年第2期。。 三是政策执行效果研究。可分为三个方面:首先对政策执行效果的评估,如杨丽丽等认为对政策执行非预期结果评估需要去除因环境因素产生的非政策影响,明确评估标准和指标,并对其正、负收益进行衡量(17)杨丽丽、龚会莲:《公共政策非预期结果的产生及其评估》,《云南行政学院学报》2015年第2期。;其次对政策执行效果影响因素的研究,如何文盛等基于扎根研究方法深入挖掘“一事一议”财政奖补政策执行绩效偏差的影响因素(18)何文盛、何志才、唐序康、包丽美:《“一事一议”财政奖补政策绩效偏差及影响因素——基于甘肃省10个县(区)的质化研究》,《公共管理学报》2018年第2期。;最后对政策执行效果的跟踪审计,如靳思昌认为对公共政策执行跟踪审计可提高执行效率,确保政策目标顺利实现(19)靳思昌:《公共政策执行跟踪审计与国家治理》,《财会月刊》2017年第16期。。四是政策执行工具研究。政策工具在执行过程中的作用分析可分为两方面:一方面分析执行过程中政策工具的类型及功能,如张灵通过对教育流动政策执行中政策工具类型及功能的分析,发现其双重执行路径存在内在冲突,导致政策执行的非预期结果(20)张灵:《教育流动政策的执行路径冲突及其非均衡效应》,《教育发展研究》2016年第Z2期。;另一方面研究政策执行中的政策工具选择,如李元珍通过对地票政策前后两个截然不同的执行境遇的案例分析,发现必须通过政策工具的综合运用才有可能实现政策网络的互动,最终实现政策的顺利执行(21)李元珍:《政策网络视角下的府际联动——基于重庆地票政策执行的案例分析》,《中国行政管理》2014年第10期。。

表4 2010—2020年中国政策执行研究议题聚类标识

2.政策领域。如表5所示,主要分三大类:一是乡村政策。党的十九大报告指出,农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,全面实施乡村振兴战略。尽管研究者学科背景多元,乡村政策始终是大家关注的重点领域,内容聚焦于三个方面:首先是土地流转政策,如翁士洪通过对小岗村的农村土地流转政策执行情况的分析,探究政策执行偏差的原因,为提高农村土地流转政策效率建言献策(22)翁士洪:《农村土地流转政策的执行偏差——对小岗村的实证分析》,《公共管理学报》2012年第1期。;其次是惠农政策,如叶敏以地方新农村建设的政策过程为例,讨论地方官员在惠农政策执行中热衷投入重金打造亮点工程的现象(23)叶敏:《政策执行的“亮点工程”及其生产逻辑——以X市新农村建设的政策过程为讨论基础》,《甘肃行政学院学报》2016年第6期。;最后是精准扶贫政策,如李金龙等发现精准扶贫政策执行领域形式主义问题突出,认为目标群体参与可促使精准扶贫政策执行克服“面子工程”现象,真正实现政策目标(24)李金龙、董宴廷:《目标群体参与精准扶贫政策执行的现实困境与治理策略》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2019年第6期。。二是教育政策。教育政策执行研究者大部分具有教育学相关学科背景,研究视角、理论工具以借鉴公共管理等学科为主。如衣华亮等学者采用制度分析视角来研究教育政策执行的偏离,试图解释导致教育政策执行偏离的制度原因(25)衣华亮、夏丹丹:《转型期教育政策执行偏离探析:制度分析视角》,《现代教育管理》2015年第9期。;孙科技借助整体性治理视角,以异地高考政策执行为案例,探究教育政策执行碎片化及其防治策略(26)孙科技:《教育政策执行碎片化及其防治策略:一个整体性治理的视角》,《教育发展研究》2018年第1期。。三是环境政策。环境政策侧重于探讨环境政策的执行效果及其影响因素,如王洛忠等借助“模糊—冲突”框架探讨“限塑令”执行遭遇阻滞的原因(27)王洛忠、都梦蝶:《“限塑令”执行因何遭遇阻滞?——基于修正后“模糊—冲突”框架的分析》,《行政论坛》2020年第5期。。

表5 2010—2020年中国政策执行研究领域聚类标识

二、中国政策执行研究演化分析

通过对政策执行研究关键词时区演化图谱的绘制可以发现(如图5、表6所示),一些政策执行研究议题贯穿始终,如政策执行力、政策执行影响因素、政策执行偏差、执行困境等。在研究对象方面,“新农合”“退耕还林”“精准扶贫”“校园足球”等一些具有时代特征的政策成为学者竞相研究的对象;在理论工具方面,“国家治理”“整体性治理”“政治激励”“模糊性”等为政策执行研究提供分析视角与框架。研究议题变化不大,研究对象与理论工具变化较为显著,具备时代特征。

图5 2010—2020年中国政策执行研究关键词时区演化

表6 关键词突现指标(前20位)

突现强度最高的词为“精准扶贫”,高达12.1156;突现时间段最长的词为“政策执行力”,跨度为2010—2014年。结合时区演化图谱和相关文献,中国政策执行研究在2010—2020年发生了三个较为明显的变化,分别为研究主体的下沉、研究视角的内卷以及研究范围的溢散。

(一)研究主体下沉:从中央到地方

研究主体是对政策执行产生重要影响的组织或个人。“中央政府”与“地方政府”作为政策执行研究主体,突现时间段分别为2011—2012年和2012—2014年,强度分别为2.5048和4.4529。以“中央政府”为研究主体,一些学者认为中央政府在“自上而下”的政策执行过程中起着关键性作用;以“地方政府”为研究主体,一些学者认为地方政府在执行过程中扮演重要角色,是政策落地的关键环节。结合“执行策略”(2016—2017年,2.6267)“基层治理”(2018—2020年,3.7958),发现政策执行研究主体发生了从中央到地方的下沉。一方面,地方政府在政策执行过程中肩负双重角色,既是执行者,也是政策执行过程中的再制定者,地方政府的双重角色特征对政策执行过程的影响引起一些学者的兴趣,如江凤娟认为基本官员在不同情景中与不同的政策利益相关者交互,政策执行过程也成为了政策的“再制定”过程,对政策执行产生重要影响(28)江凤娟:《教育政策执行中基层官员的决策困境——X省A小学撤并过程的案例研究》,《教育学术月刊》2010年第11期。。另一方面,地方官员的主观行为使得政策执行在地方层面面临诸多难题与考验,如杨帆等学者认为,“街头官僚”在政策执行中的规则遵从与否与其拥有的自主性密切相关(29)杨帆、王诗宗:《基层政策执行中的规则遵从——基于H市5个街道的实证考察》,《公共管理学报》2016年第4期。,对政策执行过程产生重要影响。

(二)研究视角内卷:从理论到应用

研究视角是研究者切入问题时所用的理论或模型。前20位突现关键词中几乎不包含理论模型或框架,对理论模型本身的研究似乎停滞不前。在中国政策执行研究的起步阶段,侧重于对西方政策执行理论的引入与介绍;现阶段应用西方理论或模型解决中国政策执行问题占据主流。尽管一些学者尝试从实践中构建并检验本土理论与模型,仍旧无法跳出西方政策执行研究的三条路径,本土理论或模型的解释力有待于实践与时间的检验。一方面,以西方理论模型为研究视角进行案例分析,仍为中国政策执行研究的主要范式,如官华基于模糊—冲突模型,以社区教育政策执行为例,认为试验性执行是社区教育政策在各地执行中出现较大差异性局面的关键因素(30)官华、杨钋:《社区教育政策执行差异性研究——基于模糊-冲突模型的分析》,《职教论坛》2018年第9期。,鲜少与西方理论发生对话。另一方面,缺乏理论框架的对策建议型研究依然占据一席之地,如宁德鹏等重点分析了当前创业政策执行的诸多问题之后,从宣传渠道、法律、府际、评估等方面提出了具有针对性的对策建议(31)宁德鹏、葛宝山、金志峰:《我国创业政策执行中的问题与对策研究》,《中国行政管理》2017年第4期。,理论研究稍显不足。

(三)研究范围溢散:从孤立到联结

研究范围是指研究者所要研究的政策阶段。政策执行是政策制定后的环节,又是政策评估环节的基础,现阶段政策执行研究已经不单单被视作独立于其他阶段的环节,一些学者放眼于完整的政策过程链,不再满足于将目光仅聚焦于孤立的政策执行过程,而是与政策制定、政策评估环节相互交织,研究范围发生溢散效应。一方面,政策执行与政策制定交织,如吴开松等将政策制定与政策执行关系比作上通下堵的城市“立交桥”,认为政策制定的科学化民主化程度低,导致基层执行主体存在“不求百姓拍手,只求领导点头”现象(32)吴开松、杨爱琴:《公共政策执行及其系统治理研究——基于公共政策“立交桥”现象分析》,《学习与实践》2018年第6期。,将政策执行问题与政策制定环节紧密相连。另一方面,政策执行与政策评估联结,通过构建评价体系,对政策执行环节进行评估。如刘雪明等基于平衡积分卡理论,重新构建了地方政府政策执行力评价体系(33)刘雪明、廖东岚:《基于平衡计分卡的地方政府政策执行力评价体系构建研究》,《社会科学》2013年第9期。。

三、结论

通过对2010—2020年中国政策执行研究论文的综述发现,中国政策执行研究整体呈现繁荣态势,以公共管理学科、教育学科为背景的学者是参与研究的主要力量。在研究热点方面,政策执行偏差研究、政策执行影响因素、政策执行效果研究、政策执行工具研究成为热点议题,乡村政策与教育政策是热点政策领域。在演化趋势方面,中国政策执行研究发生了三个显著变化:一是研究主体从中央到地方的下沉,具体表现在地方政府的双重角色与“街头官僚”对政策执行的影响;二是研究视角从理论到应用的内卷,具体表现为对西方理论模型的依赖与理论对话的缺乏;三是研究范围从孤立到联结的溢散,具体表现为政策执行与政策制定、政策评估的交织与联结。在这一过程中,理论模型与研究问题的不相适配、本土化理论模型构建的解释力困境等问题一定程度上加剧了中国政策执行研究的内卷化程度。当然,对于未来的中国政策执行研究,学者关注的基本问题不会变,但政策执行情境随着时间、实践在发生改变。不同情境下的政策执行研究具有不同研究目标,预测未来政策执行研究应该集中在以下三个主要方向。

(一)国家治理体系建设

党的十八届三中全会提出:“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。” 国家治理体系和治理能力是一个国家制度和制度执行能力的集中体现,是在党领导下管理国家的制度体系,是一整套紧密相连、相互协调的国家制度。任何制度的落实都离不开政策执行的关键环节,目前中国政策执行研究所呈现出的学科多元化,割裂了政策执行作为国家治理能力重要表征的完整性,加剧研究内卷化效应。在整合国家治理能力体系的同时,如何安排政策执行在其中的角色与作用,防止政策执行在不同学科领域陷入自说自话的泥潭;如何将其归还原本的政策过程链条,削弱政策执行与其他环节的脱节性;如何处理好政策模糊性与执行之间的关系,在面对复杂执行环境的情况下规范政策执行,上升为制度建设层面,这些都是未来政策执行研究急需思考的内容。

(二)府际网络关系

政策执行环境日益复杂对府际关系提出更高要求,不仅要提高府际关系对复杂执行情境的适应能力,更要加强府际结构与执行环境变化的动态同步性。 尽管“条条块块”结构在面对一些政策执行问题时表现出强大的动员能力与组织能力,但随着政策生态环境的变化,这一结构所暴露出来的僵直性与碎片化弊端,将难以适应中国未来所要面临的复杂嵌套性问题。如何在国家面对重大危机事件时避免政策执行“各自为政”的尴尬困境;如何推动横向与纵向政府间的网络合作与共赢生态发展;如何在政策执行过程中利用政策工具的组合构筑府际网络关系,这些均为未来政策执行研究需要解决的问题。

(三)基层治理困境破解之道

基层治理中的政策执行,既面临自上而下的层层加码问题,同时也面临来自当地乡土环境与缺乏规范程序指导的压力,“街头官僚”问题更是将矛盾直指基层干部。其中,正式制度与非正式制度的冲突,既体现了基层治理逻辑中非人格化的科层理性,也体现了差序格局的关系理性和趋利避害的工具理性(34)郑娜娜、许佳君:《政策执行与基层治理——基于水库移民后期扶持项目的案例分析》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》2019年第4期。。三种理性的混杂与交织,为基层治理与政策执行带来挑战,运动式治理就是这一冲突下的产物。随着国家对农村发展的日益重视与帮扶,乡村治理将成为基层治理问题暴露最为严重的地带。如何在政策执行过程中平衡科层理性、关系理性与工具理性之间的关系,如何将运动式执行模式转变为可持续性治理甚至制度建设,如何在乡村治理实践中总结破解难题的经验,这些都是未来政策执行研究亟待考虑的方面。

(四)执行能力提升机制

在更加微观的执行能力层面,好的政策执行力需要系统、灵活、精巧的机制设计,未来的政策执行研究将在这方面得以加强。一方面,政策执行已经不再局限于“执行”这一个动作,逐渐与政策工具的选择,以及后续的评估、监督、反馈、调适、追责等环节紧密联系,它们共同构成完整的政策执行系统。通过考察政策执行过程中的工具选择与工具失灵问题,对执行效果进行审计、评估与监督,从而对政策执行进行有效地反馈与调适,对于执行过程中的失误与问题进行有效地责任追查。另一方面,系统的稳定、有效运行有赖于机制设计,机制设计的维度也并非是单一扁平的,目前已有研究从政策执行的动力机制、学习机制、激励机制、监督机制、保障机制、调节机制(纠偏机制)等方面展开研究,它们出于各自不同的目标和作用,讨论政策执行机制设计的不同模块,未来的政策执行研究将重点讨论这些机制间的关系与互动如何构成一个完整、动态的政策执行系统,从而从制度设计的较深层面概括总结出中国政策执行完整的逻辑链条。