深大基坑施工对邻近建筑基础的影响分析

2021-10-21廖林

廖 林

(中铁十八局集团隧道工程有限公司,重庆400700)

1 引言

随着地下交通网的不断完善,在城市繁华路段不断兴起深基坑工程。而对于周围的建筑物而言,在开挖深基坑时常常会使其地基基础出现变形,严重可导致楼体出现开裂或倒塌等事故[1]。当前,在岩土体与基坑工程的联系方面已有较多研究,在国外,Long通过对全世界大量基坑的施工数据进行统计,已经整理出围护结构和开挖深度在各种情况下的联系,在国内,刘涛等通过数据统计的方式,得出基坑开挖深度和地表沉降最大位置的联系,虽然前人在基坑工程方面已有较多研究,但针对基坑工程与邻近建筑物基础间关系的研究仍然较少,因此,为进一步完善现有研究,为后续同类型施工提供参考,以尽可能避免生产事故的出现,对深大基坑施工时对邻近建筑基础所产生的影响进行研究分析非常有必要。

2 工程概况

某基坑工程深约25m,宽约20m,为钢筋混凝土明挖箱型框架结构,有着两年的设计使用年限。使用厚度为800mm,深度约为30m的地下连续墙配合内支撑体系作为基坑主体的围护结构。基坑主体所使用的径向支撑在深度方向内共有4道,第一道为 “米” 字型7×9m的钢筋混凝土撑,按照9m的水平间距进行设置,配合有尺寸8×9m的冠梁,剩下三道径向支撑为6.1m直径,0.16m厚度的双拼钢管支撑,按照4.5m的水平间距进行设置。

本基坑设置在三条道路的交叉口位置,呈南北走向。在其西北侧有着较多的建筑,在本次施工中主要以某建筑物为重点研究对象。该建筑物与基坑的距离约为15m,为三层结构建筑物,承重方式主要为钢筋混凝土梁柱板,两层的砖混结构为其主体,使用的是浅基础结构。在施工时,从实际情况和工期安排出发,选择以分层分段的方式进行开挖,具体如图1所示。

图1 基坑分层分段开挖示意图

3 基坑变形监测

3.1 基坑地连墙水平位位移分析

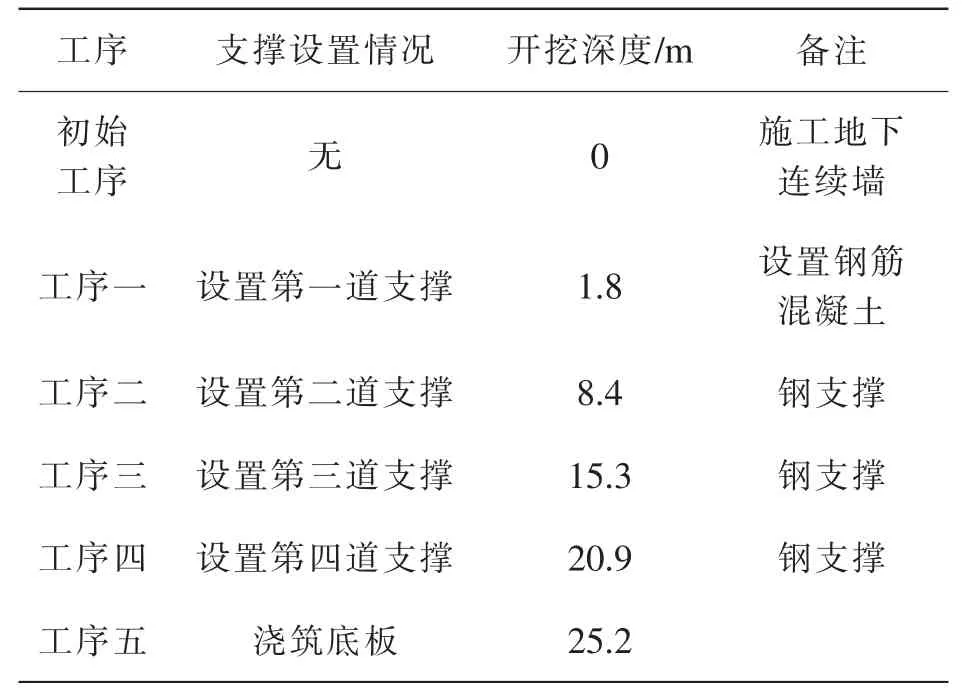

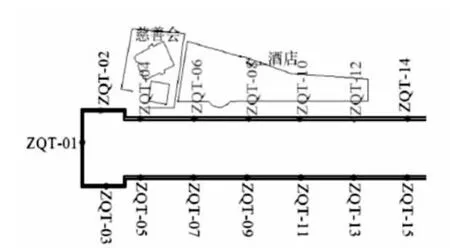

因所研究建筑物主要分布在基坑西侧,为便于对开挖基坑时地下连续墙的变形情况进行研究,本文将监测点布置如图2所示。限于篇幅,本文仅列出4号监测点数据分析。在基坑施工时采用开挖方式为分层分段开挖,因此在相同时间点每个监测点的开挖情况有所不同,为更好地对所得数据进行研究,结合实际情况,本文将施工程序划分成表1所示工序。

表1 基坑施工工序划分表

图2 监测点布置示意图

由图3可知,布置在建筑物旁边的监测点4与基坑有22m的距离,测斜管则有着30m,受到浇筑连续墙的影响,实际上监测点的布置深度仅为27.4m。从监测数据可以看出,监测点4处的地下连续墙的偏移量最大值随着基坑施工的不断开展而在不断增大,并且偏移量最大值所在位置不断朝下发展,在15m深度处有着12.87mm的最大值,偏移量最大值在工序四到五不断降低,约在16m的深度有着8.20mm的值;并且,基坑施工时墙体顶部从工序一到工序二有着朝内偏移的情况,但其值均较小,而在工序二之后,地下连续墙的顶部则有朝外偏移的情况出现,最大值约为10.25mm。对其原因进行分析可知:地下连续墙随着基坑内土体的不断卸载而表现出不断增加的侧向压力,随着开挖深度的不断增大墙后土体的压力作用点不断下移,导致地下连续墙表现出向基坑内的偏移[2-3]。

图3 监测点4墙体水平位移曲线示意图

基于各监测点的变形情况,统计各监测点的水平位移最大值和相应的深度如图4、图5所示。

图4 基坑墙体最大位移值变化曲线

图5 基坑墙体最大位移值深度变化曲线

在工序一和二中,监测点12与其他监测点的位移最大值有着较小的差距,并且随着施工的不断进行,监测点12的位移最大值有着较大的增长速率;相比于其他监测点的位移最大值,当施工进行到基坑底部时,监测点12的位移最大值约增加了13mm。其原因在于:在工序一和二中有着相对较小的开挖深度,墙后的土体在内部支撑和自身刚度的作用下较为稳定,因此仅出现了较小的变形;因监测点12和基坑约有102m的距离,在基坑空间效应的影响下,其所能承受的土压力和水压力性能较弱,因此随着不断增加的施工深度,墙外的压力也在不断地增加,因此位移值增长的较快。

墙体位移最大值所处的深度在各个工序下基本保持在某个位置[4],通过商值比较的方式分析估值和各工序下的基坑开挖深度可知,墙体位移最大值的深度在工序一时和基坑的开挖深度约有0.24的比值,其余工序的比值均在区间0.60~0.71之间,即墙体的位移最大值从工序二到基坑坑底施工时,均为0.60~0.71倍的开挖深度。

4 建筑物变形监测

4.1 建筑沉降分析

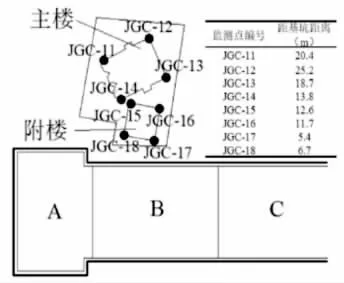

整个施工阶段该建筑物均表现出下沉的规律,建筑监测点布置示意图如图6所示,监测点17和18在地下连续墙施工有着基本一致的变化规律,并且比起其他监测点,监测点17和18有着较大的沉降值,其原因主要在于监测点17和18于垂直基坑的长边位置的距离较近,在施工时所产生的震动对其有着较大的影响。并且,在断面2的位置主要为凹槽式沉降,在基坑的6m左右有槽点存在,而监测点17和18刚好位于该处,故成槽施工时监测点17和18有着相对较大的地基沉降。各个监测点在开挖基坑时有着基本一致的沉降规律,且从沉降趋势来看基本可划分为如图7所示的三个区域。持续缓降区形成的原因在于基坑开挖导致土体出现卸荷,地基在坑外土体移动时出现下沉;波状平稳区形成的原因在于该时间段的基坑基本停工,在自身结构重力下所导致的变形较小;陡降区所形成的原因在于基坑施工开始恢复时,在开挖完第五层土方时,底板处需要较长时间进行钢筋的绑扎,即在无支撑的情况下基坑暴露过长时间,并且此时的地下水位降低过大[5],因此,建筑物在两者的影响下表现出了较大的沉降速率。

图6 建筑监测点布置示意图

4.2 建筑不均匀沉降分析

从以上数据可知,该建筑物主楼以及附楼分别在监测点14和18处有着最大的沉降值,使得建筑物朝向基坑开挖处倾斜。为对建筑物的倾斜程度进行确定,基于所确定工序,本文分别对监测点进行对比研究,所得结果如图8、图9所示。

图8 监测点14和监测点11沉降对比

图9 监测点14和监测点13沉降对比

从对比结果可以看出,在施工地下连续墙后,监测点14和11约有着1.17mm的沉降差,并且随着施工的不断开展,两个监测点的沉降值和沉降差均在不断增加,即建筑物的不均匀沉降在不断增加;此外,在施工之前,监测点14和13有着基本一致的沉降值,两者的沉降差接近于0,但随着施工的不断开展,两个监测点的沉降值以及沉降差均持续增加,在浇筑完基坑的底板之后约有着2.25mm的沉降差,其原因主要是两个监测点与基坑的距离并不相同,根据两个监测点和槽点之间的距离可以看出,相比于其余两个接近的监测点,基坑的开挖对监测点14有着更大的影响,因此在基坑施工时建筑的不均匀沉降不断加大。

由图10、图11可知,在施工地下连续墙之后,监测点18和15存在约为4.3mm的沉降差,在工序一中两者的沉降差有较小的增长,但从工序二开始,两者的沉降差逐渐减小,在浇筑完基坑底板之后沉降差约为2mm。原因在于施工地下连续墙时,与基坑距离较近的一侧所受到的成槽施工的震动影响较大,因此距离不同的两者有着较大的沉降差[6]。在开挖基坑之后,监测点15所在位置的地基沉降在沉降槽点的影响下有着比监测点18更大的值,导致两者的差异沉降有所减小。监测点17和18在整个施工阶段虽然有不断增加的沉降值,但两者的沉降差也在随之变小。

图10 监测点18和15沉降比较

图11 监测点18和17对比图

综上可知,对于建筑物的不均匀沉降而言,地表的沉降槽点对其有着较大的影响,应加强对处于沉降槽点之外的部分建筑物不均匀沉降发展情况的关注,若出现较大变化时应及时采取相应措施以避免对建筑物造成破坏;对于沉降槽点以内的部分建筑物则应在施工地下连续墙时加强关注,对建筑而言,开挖基坑时周围土体所产生的位移对其不均匀沉降存在有纠偏作用。

4.3 沉降与墙体变形的相关性

从所得数据可知,建筑物的沉降可以划分为三个部分,但在开挖基坑时主要产生的是墙体的水平位移。因此为对建筑物的沉降和墙体的水平位移的最大值之间的关系进行研究。基于施工情况,本文对比了监测点04的偏移量最大值和建筑沉降最大值,所得结果如图12所示。

图12 建筑物沉降最大值和监测点04水平位移最大值对比曲线

从图中可知,墙体的水平位移曲线在进行注浆之前与建筑物的沉降曲线基本保持一致的变化规律,但相比之下建筑物的沉降较小,且变形滞后。其原因在于:开挖基坑之后,墙后土体在变形的地下连续墙的作用下有位移出现,导致竖直方向上建筑物有变形出现,因建筑物和基坑长边距离较长,因此在建筑物上反映出侧墙变形情况需要较长的时间。

在注浆时,因为有过大的注浆压力,因此监测点05所在的墙体出现了较大的偏移,监测点04的变形值最大值在支撑传递的作用下逐渐减小,在变形曲线上呈现出剧烈下降的规律,并且在一定时间内仍然保持不断降低的规律。而建筑物沉降曲线上,在D′段之后表现出下降的趋势,并且在后续表现出注浆增加的规律。原因在于:该时间内坑外水压力因坑外的水位下降而有所减小,在支撑力下表现出偏移到基坑外的规律,进而出现墙体水平位移不断降低的趋势,从建筑物的角度进行考虑时可以发现,水位的降低导致土体出现了固结沉降,浅基础随之有沉降出现,因此沉降曲线表现出先降低后上升的规律。

从上述分析可知,在开挖基坑时,从墙体水平位移的最大值可以预测建筑物的沉降最大值变化规律。如建筑物以及地下连续墙在较大的围护结构变形下,因存在滞后性,故建筑沉降的变化会随之增加,对其安全较为不利,因此应采取相应的措施进行避免,以确保其安全性。

5 结语

本文通过对某深大基坑现场监测数据的分析,主要对基坑地下连续墙以及建筑物浅基础在开挖基坑时的变形规律进行研究,并对基坑施工和建筑物沉降的相关性进行了分析,从结论可以知道,所得结论如下:邻近建筑物的不均匀沉降与地表沉降槽点位置有着较大的联系,且地下连续墙的水平位移最大值和建筑物的沉降最大值有正比例关系,但变形相对较为滞后,基于所得规律,建议在具体施工时可通过墙体位移对建筑物沉降进行预测,以确保施工的安全性。