从阴阳维脉论治胃脘痛*

2021-10-20陈唤明苗林戴金枝汪慧珍王富慧周雯

陈唤明,苗林,戴金枝,汪慧珍,王富慧,周雯

安徽中医药大学,安徽 合肥 230038

胃病的临床症状多表现为胃痛,属于中医学“胃脘痛”范畴。在西医学中,胃病相当于多种消化系统疾病,例如:功能性消化不良、胃溃疡、慢性胃炎以及十二指肠溃疡等,严重影响患者生活质量,给患者生活、学习和工作等带来了较大的负担。本文将立足于“阳维病苦寒热,阴维病苦心痛”,阐述从阴阳维脉论治胃脘痛,以期为中医治疗胃脘痛提供理论依据。

1 胃脘痛

胃脘痛指胃脘部近心窝处的疼痛不适感[1]。胃脘痛最早记载于《黄帝内经》,中医学认为,胃的正常运行与肝、脾、肾三脏密切相关,肝主疏泄,为生气之所,藏血之地;脾主运化,胃主受纳,为气血化生之源,脾胃气机之升降需要肝气的疏泄,若肝不疏土,则发生病变。脾与胃同居中焦,一脏一腑互为表里,共主升降,故脾病多涉于胃,胃病亦可及于脾。脾胃之受纳运化还需肾阳之温煦,若肾阳不足,不能温煦脾阳,则致气血失调,胃失和降。胃脘痛的病机多为饮食不节、内伤七情、劳逸失调导致中焦不和、气机失调,临证时多采用辨证施治、单方随证加减等治则,辅助药物、针灸、穴位敷贴等疗法[2]。

2 学术渊源

《难经·二十八难》指出:“阳维起于诸阳会也,阴维起于诸阴之交也。”阴阳维脉主要是“维络于身”,即像网络一样,对人体全身气血的溢蓄有调节作用。由此可知,阳维脉起始于全身各处与多条阳经交会的腧穴,阴维脉起始于全身各处与多条阴经交会的腧穴。其所谓诸阴之交,阴维之郄曰筑宾,此穴属足少阴肾经,上行于足太阴,会于腹哀、大横。又与足太阴厥阴经会于府舍、期门,与任脉会于天突、廉泉。此乃阴维起于诸阴之交也。诸阴经主阴血用事,阴血化于心少阴,阴气不利,故心痛也。

《难经·第二十九难》云:“阳维病苦寒热,阴维病苦心痛。”明确指出阴维脉与胃相关。此处“心痛”非指现在所说的心脏病变,而是胃脘胸腹部位多种疾患的总称。《脉经》云:“诊得阳维脉浮者,暂起目眩,阳盛实者,苦肩息,洒洒如寒。”徐曾在《经络全书》亦云:“阴维者维于阴,为诸阴之会,与阳维皆络于身……其见证也,苦心痛。”以上论述可明确看出阴阳维脉与胃之间密切相关。

张洁古则直接提出:“阴维为病苦心痛,治在三阴之交。太阴证则理中汤,少阴证则四逆汤,厥阴证则当归四逆汤、吴茱萸汤主之。”李濒湖从热论治胃脘痛,并提出“凡热痛兼少阴及任脉者金铃散、延胡索散;兼厥阴者失笑散;兼太阴者承气汤主之。若营血内伤兼夫任冲手厥阴者则宜四物、养营、妙香之类,因病治之,庶乎其不差矣”。

3 阴阳维脉与胃的生理联系

3.1 功能联系阳维脉起于诸阳会,维系诸阳经,三阳俱属于表,由外踝而上行于卫分,故阳维脉受邪,可见畏寒发热等表证,此乃针对胃脘痛从表而发者;阴维脉起于诸阴交,维系诸阴经,三阴俱属于里,由内踝而上行于营分,故阴维脉受邪,则见心胸胃脘痛,此乃针对于从里而得者,若二脉不能相互维系,阴阳失调,则生诸病。

阳维脉维系诸阳经以归于督脉,阳主外,主一身之表;阴维脉维系诸阴经以归于任脉,阴主里,主一身之里,而胃脘痛之病因有外感和内伤之分,通过调节阴阳维脉,以祛除表里之邪,使表解里和,阴阳平衡,疾病得愈。

3.2 经脉联系足阳明胃经在面部、胸前、下肢前侧循行,而阴维脉由各交会穴构成分布在小腿内侧和腹部第三侧线,于颈部与任脉会于天突、廉泉。所谓“经脉所过,主治所及”,阴维脉主要在胸腹部交会,胃位于心下,阴维脉上行过程中是要经过胃的,直接与胃关联。

胃的功能与肝、脾、肾三脏有关,而阴维脉与足太阴脾经、足厥阴肝经和足少阴肾经密切相关,这三条经络均于脘腹之间循行,间接关乎于胃。

阳维脉虽在经脉循行上,与足阳明胃经无直接联系,但在“上高而歌,弃衣而走”等是动病和“温、疟、狂、汗出”等所生病中,都有主治。阳维脉与阴维脉相互联系,维系全身之阴阳,故对于胃部疾患可从阴阳维脉论治[3]。

3.3 穴位联系筑宾为阴维脉与足少阴肾经之交会穴,主治腹部疾患;冲门、府舍、大横、腹哀为阴维脉与足太阴脾经之交会穴,可主治腹中痛;期门为阴维脉与足厥阴肝经之交会穴,主治腹部病变;阳交穴为阳维脉与足少阳经之交会穴,主治“寒厥”,足阳明胃经之穴足三里、天枢、梁丘主治腹痛、吐利。对于胃部疾患,在阴维脉采取相关针刺补泻手法,或给予相关入阴阳维脉的药物,可以同时达到益气健脾、疏肝理气、调整阴阳的效果[4]。

4 临床应用

4.1 内治法胃脘痛的发生多由于气滞、血瘀、寒凝、食积、热郁、湿阻等病理因素,使得脾胃气机升降失常,即“不通则痛,不荣则痛”,其治疗则从理气和胃止痛入手,可根据兼证的不同辅以温散、燥湿、化瘀、通络、养阴之法[5]。阴阳维脉药物主治见表1。

表1 阴阳维脉药物辨证论治分析

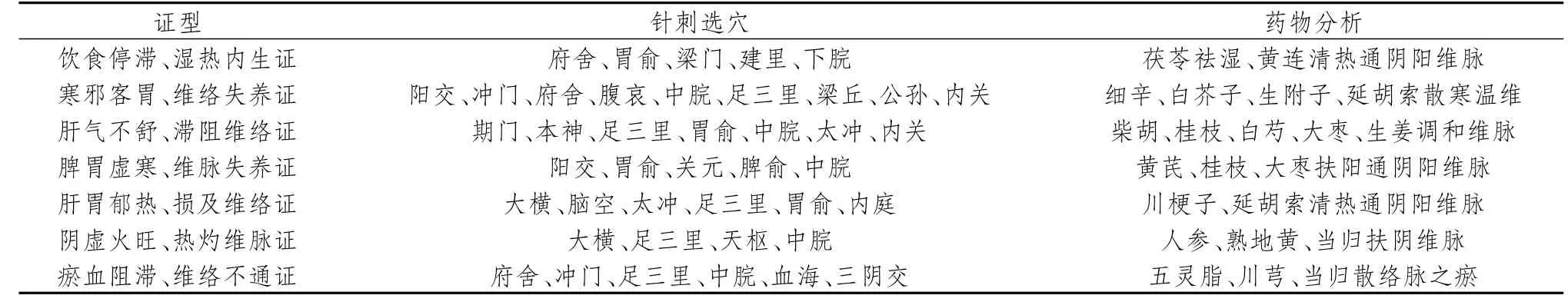

4.2 外治法临床治疗胃脘痛亦可采用针灸和穴位敷贴相结合的方式,通过穴位刺激作用和特定部位的药物吸收作用,以调和阴阳、扶正祛邪、疏通经络、平衡脏腑,且具有简、便、效、廉的优点[6]。一方面通过敷贴阴阳维脉交会穴,调节阴阳维脉的气血,使阴平阳秘;另一方面敷贴足阳明胃经之穴,直接调节本经之气血,使胃气得和。同时可在对应穴位上增加通阴阳维脉的中药,使临床效果更好,见表2。

表2 阴阳维脉针刺及中药贴敷辨证选穴分析

5 典型病案

李某,女,40岁,初诊:2019年9月23日。主诉:腹痛3个月,吐利严重,经胃镜检查未见异常。平素脾胃易受凉,近期感受风寒,伴有畏寒肢冷,鼻流清涕,精神萎靡,口不渴,食少,头晕目眩等症,舌淡苔白,脉沉细。辨证:外感风寒,素体阳虚,维络失养。治拟宣散风寒、温脾暖肾、益养维络。方选理中汤加味,具体药物组成:桂枝9 g,生姜10 g,防风8 g,黄芪20 g,党参15 g,苍术、白术、巴戟天、补骨脂、淫羊藿各10 g,砂仁6 g,吴茱萸5 g,炙甘草3 g。每日1剂,水煎2次,分3次服,连服5剂。同时揉按筑宾、腹哀、期门、冲门、大横、府舍、风池、金门、阳交、足三里、天枢、梁丘、条口、头维等穴以缓解症状。

2019年9月28日二诊。上方服后,表证渐解,腹痛渐愈,精神转好,脉平,药已中病,调理脾肾以善后,上方加肉桂10 g,黄芪10 g,附子3 g。每日1剂,水煎2次,分3次服,复予4剂。未见复诊,随访告知诸症痊愈。

按语:此处胃脘痛从外感而发,但患者平素脾阳亏虚,故治当表里双解。内服药方选理中汤加味,解表散寒、温通阴阳维脉络。在外阳维脉之金门、风池、阳交可祛风散寒;阴维脉之期门、腹哀、府舍、冲门和足阳明之穴足三里、天枢、梁丘温胃止痛。通过按揉这些穴位,以调节阴维脉阳维脉之气血,从而达到阴阳平衡之态,使诸症得愈[7]。

6 讨论

西医认为,胃脘痛多由幽门螺杆菌感染或胃黏膜溃疡而导致,临床采用常规西药治疗[8],但不良反应明显且缺乏针对治疗。本文通过分析“阳维病苦寒热,阴维病苦心痛”和“阳维起于诸阳会也,阴维起于诸阴之交也”,发现可从阴阳维脉着手论治胃脘痛。临证时采用筑宾、府舍、大横、腹哀、阳交、足三里等穴位和桂枝、白芍、人参、熟地黄等药物,以调节阴阳维脉,使阴阳和调,胃气得顺,诸症得愈。此法可为中医药治疗胃脘痛开辟新的思路,有益于提高临床疗效。