金代诸府政区等第问题新探

2021-10-20李大海

李大海

(中山大学历史学系(珠海),广东珠海 519082)

有关金源一朝诸府等第问题,学界一般认为可分成京府、总管府和散府。因“元袭金制”,故亦将元代诸府分为路总管府和散府两类。(1)李治安:《元代行省制度》下册,中华书局2011年版,第695页;李治安、薛磊:《中国行政区划通史·元代卷》,复旦大学出版社2017年版,第12页。事实上,金代总管府既属路级也属府级政区的官署机构,是路、府两级政府以近乎一套官员、合署办公的场所。(2)李大海:《金元之际京兆、安西诸府路沿革发微——兼论金元时期的路制演变》,《文史》2017年第3辑。因此,长期将“总管府”羼入金源诸府等第的讨论,似有可供商榷的余地。鉴于此,拙文希望申述对金代诸府分等研究的粗浅认识,进一步探索相关问题,澄清金府等第划分的真相,并为考察金元时期的路制转型补充新的视角,敬请专家批评指正。

学界对金代诸府在地方行政体系中的地位及分等问题的认识,有一个逐渐清晰的过程。20世纪80年代初,张博泉指出金代“设京、路、府、州、军县。诸京设留守司,留守带本府尹兼本路兵马都总管……路治所在的府称为总管府,由兵马总管兼任总管府的称府尹,不兼总管府事的只称府……京、路、府、州、军的军事、行政统由各京、路官员管理,这是在采用汉制的同时,还保持女真军政一体的习俗”(3)张博泉编著:《金史简编》,辽宁人民出版社1984年版,第130、164页。。他虽提及诸京留守带本府尹衔,但只将府分为路治所在的总管府和府尹不兼总管府事的府。类似观点得到一些学者认可,如周振鹤指出:“府在金代有两种,一是总管府,为各路治所,不兼总管府的则称散府。”(4)周振鹤:《中国地方行政制度史》,上海人民出版社2005年版,第182页。

有研究者认为:五京各领一路,设留守司,长官留守带本府尹兼本路兵马都总管;路治所在的府称总管府,府的行政级别相当于州,地位略高。每路除路治所在府外,还有一些府的设置。嗣后又指出:金朝地方区划第一级是路、府,第二级是州,第三级是县,“路并不是一级地方行政单位,而是军事单位……各路首府设总管府,分为上、中、下三等……散府府尹亦为正三品,主要管民政”(5)李锡厚、杨若薇、白滨:《中国政治制度史》,天津人民出版社2016年版,第633页;李锡厚、白滨:《中国政治制度通史·辽金西夏卷》,人民出版社1996年版,第271—275页。。以上结论似有矛盾之处。程妮娜以原辽和北宋地区为别,分金府为京府、路治府和一般府。(6)程妮娜:《金代政治制度研究》,吉林大学出版社1999年版,第78—85页。张金铣亦分“京府、总管府、闲散府”(7)张金铣:《元代地方行政制度研究》,安徽大学出版社2001年版,第212页。。近来,李昌宪复提出金府“分为三等,即京府、总管府、散府,各等之中又有上、中、下之别”(8)李昌宪:《金代行政区划史》,上海古籍出版社2015年版,第84页。。余蔚亦指出:“金代沿辽、宋之制,首都、陪都置府,称为‘京府’;非首都、陪都所在而为一路都总管所治处,亦置府,称‘总管府’;无上级机构入驻者,则称‘散府’”,“同一阶序的统县政区,内部又有等第的高下之分。同是府,有京府、总管府、散府。”(9)周振鹤主编,余蔚著:《中国行政区划通史·辽金卷》,复旦大学出版社2017年版,第589、593页。这些观点基本代表了目前学界的主流认识。

总之,关于金府分等大致有两种意见:一是分总管府(或路治府)和散府(或一般府);二是分京府、总管府和散府,各类又有上、中、下三等之别。两者差异主要在京府,至于总管府和散府异议甚少。要言之,讨论诸府等第有两个前提:一是指行政区划意义上的府,二是同属一个政区层级,不存在相互隶属关系。因此,京府、总管府及散府是否属于完备的统县政区,是讨论其等第关系的重要基础。

一、总管府行政属性剖析

等第所涉之总管府,亦称“路治所在的府”或“一路都总管所治处”,这里的路指兵马都总管府路。《金史·地理志》载有19个总管府路,下列首府、节镇、防刺州、县等行政及猛安谋克组织。除都、京所在路有宫殿、衙署、山川的记载外,其余路多简述沿革及所辖府节镇防御州县镇数量。各路首记一府,故合计19府,此即总管府路治所在的府,简称路治府,亦是等第涉及之总管府。显然,总管府路与路治府无论从政区层级、幅员,还是从行政功能、属性来看,都有显著的差异。

《金史·地理志》序曰:“袭辽制,建五京,置十四总管府,是为十九路。”(10)《金史》卷二四《地理志上》,第589页。谭其骧以总管府为小节标题,梳理了金代总管府路的沿革。(11)谭其骧:《金代路制考》,《长水集》下册,人民出版社1987年版,第290—293页。张帆亦指出总管府和转运、提刑、统军诸司都是路级机构,较之北宋,金路“主要代表是总管府而非转运司”(12)张帆:《金朝路制再探讨——兼论其在元朝的演变》,《燕京学报》新12期,北京大学出版社2002年版,第99页。。可见,无论史料记载还是今人研究,都有将总管府视同总管府路的倾向。这无疑与总管府在金府等第研究中特指路治府的情况形成鲜明反差。之所以会出现这种既代表总管府路,又被界定为路治府的现象,与总管府长官施行“府尹兼领兵马都总管”之制有关,体现张博泉所谓“女真军政一体的习俗”。总管府路长官除担任执掌路治府庶政的府尹外,还兼领管辖全路治安、军事职责的兵马都总管。类似于唐代都督兼任治所州刺史、北宋安抚使兼领首州知州的体制。总管府由此具备路级官署的行政功能,同时成为低一等级的路治府的民事办公场所,路、府两级政府呈现由一套官员、合署办公的特点。

既然总管府具有兼跨路、府两级地方政府的属性,那么仅将其视为金府之一纳入等第讨论,自然会忽略它作为路级机构和拥有相应辖区的行政意义,淡化了它具有路府合署办公的军政一体特征。事实上,金代总管府主要为满足地方高层政区路的运作而建置。即使不设总管府,“路治”所在的府也会如节镇州一样形成完备的统县政区,政府官员和散府相同,不带有任何“总管”字样。由此可见,使用总管府指代路治府,显然不够贴切,颇有泛泛之嫌。

笔者认为,等第所涉总管府的标准称谓应是总管府路治府。强调总管府,因为金路机构尚有转运、提刑诸司,它们的驻地有府有州。程妮娜曾提到“路治州”(13)程妮娜:《金代政治制度研究》,第79页。,想必即指后者。金初著名的平州(今河北卢龙县)就是钱帛司和转运司治所。(14)《金史》卷二四《地理志上》,第617页。理论上,非总管府的路级机构入驻之府也可名为路治府,但张博泉、程妮娜只称其为府或一般府,意在突出地位不如总管府重要。至于“无上级机构入驻”的府,余蔚称“散府”。其实,散府亦有上级机构入驻。例如,凤翔路平凉府即陕西西路转运司和东西路提刑司的治所。(15)《金史》卷二六《地理志下》,第692页。无上级机构入驻的府确是散府,但散府未必皆无上级机构入驻,只是不设总管府而已。程妮娜所说的一般府就是散府,如《金史·百官志》“诸府谓非兼总管府事者”。

以总管府和散府为别划分等第,还忽视了两者在辖区方面存在隶属关系的事实。诸路府尹兼兵马都总管负责治安、军事职能的辖区,包括所领散府。(16)按:路治府与散府无政区隶属关系。这与金代节度使虽“掌镇抚诸军防刺,总判本镇兵马之事”(《金史·百官志三》,第1398页),但节镇州辖区不含防刺州同理(李昌宪:《金代行政区划史》,第93页)。这种隶属纵使不如州县之间的领管关系纯粹,但也足以挑战两者属同一政区层级的前提。因此,在金府分等问题上采用总管府之说很不严谨,标准称谓应是总管府路治府。而史料提到的散府,当是非总管府路治府的习称。相较以往,上述说法略显拗口。但学术概念的科学运用,似不应让位于文字表达的简练与否,也不能迁就原始词汇的多义性。

二、释 京 府

在以往金府等第认知中,京府具有重要地位。顾颉刚、史念海《中国疆域沿革史》曰:“金源疆域之区划以路为最高,合五京府与十四总管府为十九路。”(17)顾颉刚、史念海:《中国疆域沿革史》,商务印书馆1999年版,第176页。此说当据前引志文“建五京,置十四总管府,是为十九路”。兹将“五京”转写为“五京府”,实质未变,仍指五京路或五京路总管府,从而符契十九路说。张帆指出“广义上总管府亦包括京府”(18)张帆:《金朝路制再探讨——兼论其在元朝的演变》,《燕京学报》新12期,第101页。,取意相同。可见,在不论及金府等第时,学界对京府的释读往往倾向于京路,即作为京路总管府的简称。不过,此说有似是而非之嫌。

诸京路官署分两种情况:一是京师所在中都路,办公机关称中都路兵马都总管府。二是陪都所在路,长官留守带本府尹兼本路兵马都总管,办公机构称诸京留守司。《金史》谓大兴府尹兼中都路兵马都总管如遇“车驾巡幸,则置留守、同知、少尹、判官”(19)《金史》卷五七《百官志三》,第1390页。,说明金帝如春水秋山时,其官亦会改称中都留守。(20)《金史》卷一四《高霖传》,第2426页。质言之,包括大都路总管府在内,诸京留守司才是京路官署机构的正式称谓。所谓京路总管府更接近于今人泛泛而论的一种认识,并非金代长期存在的官方名号。(21)《金史·兵志》曰天德二年改诸京兵马都部署司为本路都总管府(第1073页),不久即更置留守司。顾、史二位以京府视其简称,不免稍欠谨严。

金府等第之京府,显然不是金志记载和今人抽象的“京”与“京府”概念。作为等第语境下行政区划意义的京府,只能是诸京路的首府,即京路治府,如大兴、会宁、辽阳、大定、大同、开封以及短暂存留的临潢诸府。如果只是今人约定俗成,且无视“广义上总管府亦包括京府”之说的存在,那么认为京府是京路治府简称的看法,似乎未为不可。但是,由于金代史料尚存颇多“京府”用例,故在认同上述结论前,实有必要讨论文献中的京府是否指向京路治府。

有研究者据《大金国志》的记载,佐证金府分京府、总管府和散府。(22)李方昊:《金朝府州研究》,吉林大学博士学位论文,2016年,第59页。为考察京府一词的真实含义,兹以该志“京府都镇防御州军等级”(23)《大金国志》卷三八《京府都镇防御州军等级》。所列官署机构制成表1。可知,所谓“都镇防御州军”指都转运诸司和节镇防御刺史州及军等,“京府”则囊括京路、总管府和散府。京府州军总计中的“京府”除6处京路外,还包括22处总管府和散府,否则合节镇诸州及军改州者不及179处。故在《大金国志》的文本语境中,京府不可能仅指京路治府,而应包括诸京留守司、总管府及散府。它更像是一个由京、府并列构拟的合成词(24)《金史》卷五八《百官志四》曰:“天寿节设施老疾贫民钱数,在都七百贯,宫籍监给。诸京二十五贯,此以下并系省钱给。诸府二十贯文,诸节镇一十五贯文,诸防刺州军一十贯文,诸外县五贯文。”(第1441页)可见,都、京、府、节镇、防刺州、军的等差一目了然;京与府上下有别,彼此独立,前者指京路治府,后者指总管府路治府及散府。,而非按照“京府总管府散府”体系理解的偏正结构。

表1 《大金国志》所列官署机构及政区等第分类

下文以《金史》为对象,进一步辨析京府的含义。据《地理志》曰:

袭辽制,建五京,置十四总管府,是为十九路。其间散府九,节镇三十六,防御郡二十二,刺史郡七十三,军十有六,县六百三十二。后复尽升军为州,或升城堡寨镇为县,是以金之京府州凡百七十九,县加于旧五十一,城寨堡关百二十二,镇四百八十八。

金代前后两阶段“京府州”数量的变化如下:前有京5、总管府14、散府9、节镇36、防御22、刺史73、军16;后经升军为州、升堡寨镇为县,故京府州数达到179。若将之前京、总管府、散府和节镇防御刺史军的数量之和175,减去消失的16个军,可知后来所得新州约为20个。从175到179几乎没有变化可知,后来京府州数量应是原先京、总管府、散府、节镇防御刺史及军数之和。而节镇防御刺史和军无疑对应后来的州,将其减去,则京府呼应的是之前京、总管府和散府三者之和。显然,这与分析《大金国志》所得结论一致。

与京府州连用类似,《金史》常见涉及京府用例者尚有“京府节镇”。此外,还有京府州县(25)按:零散史料亦有如京府节镇和京府州县的用例。如罗福颐校录《满洲金石志》卷三载金人韩长嗣撰《兴中府尹改建三学寺碑》(大定七年)曰:“方今京府巨镇碁布天下,设三学者有数”(1937年本);又《山右石刻丛编》载金人张邦彦撰《河中府万泉县重修宣圣庙记》(泰和三年)曰:“本朝自有天下几及百年,京府州县皆有学校,彬彬之教可谓布行邦域之内矣。”(胡聘之:《山右石刻丛编》卷二二《金四》,光绪二十七年本)忖之用意与《金史》一致,不会仅指京路治府。、京府统军司节镇、京府运司节镇、京府镇州、京府诸司、京府节度州、京府运司等。兹以京府节镇和京府州县为例,说明京府一词在系统史料中的含义。据《金史·宣宗纪》兴定二年(1218)九月乙未条曰:

设随处行六部官,以京府节镇长官充尚书,次侍郎、郎中、员外郎;防剌长官侍郎,次郎中、员外郎、主事;勾当官听所属任使。州府官并充劝农事,防刺长官及京府节镇同知以下充副使。

朝廷安排行六部诸官,以地方京府节镇职事官充任。京府若仅指京路治府,则诸路总管府长官必被排除。而节度州长官尚可充任尚书,无由将地位更重要的兵马都总管置之事外。因此,京府长官必包括京路、总管府及散府长官在内。

又如《金史·兵志》曰:

河东三虞候顺德军及章宗所置诸路效节军,京府节镇设三十人,防剌设二十人。掌同弓手者也。

《金史·食货志一·户口》曰:

京府州县郭下则置坊正,村社则随户众寡为乡置里正,以按比户口,催督赋役,劝课农桑。

《金史·选举志三》曰:

又命京府州县及转运司胥吏之数,视其户口与课之多寡,增减之。

《金史·百官志四·百官俸给》曰:

(贞祐)二年八月,始给京府州县及转运司吏人月俸有差。旧制惟吏案孔目官有俸,余止给食钱,故更定焉。

《金史》的类似记载充分表明京府绝非仅指京路治府一隅,而是至少包括京路和总管府路在内。对此,比较典型的例子还有《金史·选举志》的一条记载,据其曰:

凡医学十科,大兴府学生三十人,余京府二十人,散府节镇十六人,防御州十人,每月试疑难,以所对优劣加惩劝,三年一次试诸太医,虽不系学生,亦听试补。

金人使用“京府州县”泛指较大的疆土范围,起源可能颇早。据《金史·高丽传》记载:

天辅二年十二月,诏谕高丽国王曰:“朕始兴师伐辽,已尝布告,赖皇天助顺,屡败敌兵,北自上京,南至于海,其间京府州县部族人民悉皆抚定。今遣孛堇术孛报谕,仍赐马一匹,至可领也。”(26)按:另见《金史》卷六《交聘表上》,第1479页;又见《与高丽文孝王书》(阎凤梧主编:《全辽金文》中册,山西古籍出版社2002年版,第917—918页),然皆未见京府州县一说。

金初辽朝尚存,京都及总管府制度远未成型,但在对外正式诏书中已使用京府州县一语,足见其渊源颇早。此或为是说沿袭辽、宋之证据。

中华书局本《金史》有将“京府州县”逐一点断的情况。如《河渠志·黄河》篇曰:御史台言“自来沿河京、府、州、县官坐视管内河防缺坏……令沿河京、府、州、县长贰官皆于名衔管勾河防事”。随之提及如下政区:南京府和归德、河南、河中三府及部分属县,怀、同、卫、徐诸州县,合计“四府十六州……四十四县”(27)《金史》卷二七《河渠志·黄河》,第718—719页;另参卷八《世宗本纪下》、卷九《章宗一》(第220、231页)等处记载,不一而足。。显然,这里将京府点断,前者指南京开封府,后者指归德等三个散府,适可说明二字非能以偏正结构解之。

当然,《金史》京府所指也非尽如前述宽泛,极个别用例可能特指京路治府。如《移剌窝斡传》曰:“完颜思敬献俘于京师,窝斡枭首于市,磔其手足,分悬诸京府。”移剌氏虽身首异处,但似惨不至被分悬于诸京及众总管府治。又《仪卫志》载从六品外任官从己人力“统军、都转运司、京府、总管、散府等判官、京推官,九人”(28)《金史》卷四二《仪卫志下》、卷一三三《叛臣·移剌窝斡传》,第1032、3017页。。有论者以兹京府、总管、散府之谓同时出现,可证金府分为三等。按说当有误。志文提到从六品判官,严格讲只能是路总管府的“总管判官”,故专写“总管”而非总管府。(29)按:中都路总管府总管判官和府判、诸京留守判官和都总管判官均为从五品(《金史》卷五七《百官志三》,第1390—1391页)。散府不设判官,只有从六品的府判,既然出现散府,可能散府府判即指判官。若此则总管府从六品的府判似亦可纳入。至于从六品推官,总管府和散府皆正七品,只能指向诸京留守司推官,故志文特于前标注“京”字以示区别。可见,此处京府唯指诸京留守司,不宜以纯粹的政区对待。所谓京府、总管和散府的排序或许只是巧合,与政区等第无关。

或有学者以为《金史》之京府只在京府州县和京府节镇这类用例的情况下,方指向京路、总管府路及其治(或散)府的合称,而单独出现时多指京路治府。事实上,也非如此。如《世宗纪》言:大定十六年“诏京府设学养士,及定宗室、宰相子程试等第”。又《选举志》曰:“府学亦大定十六年置,凡十七处,共千人。”(30)《金史》卷七《世宗纪中》、卷五一《选举志一》,第182、1211—1213页。可见兹所谓京府绝不仅限于京路治府。总之,京府指京路治府的用例在《金史》中颇属罕见,谓之孤例似非妄言。

综上所述,在《金史》这类有关金朝通史的系统史料中,京府一词在绝大多数情况下,并非指府级政区京路治府,而是被用作指代诸京路、总管府路和散府(及其官署机构),或至少包括京路和总管府路在内的治府。今人等第研究中的“京府”本指京路治府,但与《金史》取义脱节,故而更像一种主观认定。那么,是何原因导致这一现象的产生呢?这与套用北宋的京府概念有关。北宋加京号于开封、河南、应天和大名四府之上,虽然它们分别隶属京畿、京西北、京东西和河北东四转运使路,但四京只对应四府。此在《宋史·地理志》中有清晰的表达。(31)《宋史》卷八五《地理志一》,中华书局1977年版,第2097、2103—2105页。然而,《金史·地理志》加京号于路,形成六个京路。若秉承北宋京府概念,将六京路的治府称为京府似无不可。但是,这与《金史》通篇所记之京府含义差异显著。正是由于上述思维惯性,使得《金史》相关记载长期未能受到应有的重视。

三、诸府等第的两个体系及其划分标准

以往在区别京府、总管府和散府等第时,往往将各类复分为上、中、下三等,从而流露出将两种阶序整合为一的倾向。这样的认识似乎缺乏直接的史料依据,与一些史实也存在抵牾,颇有杂糅不同等第划分之嫌。下文以京路治府、总管府路治府、散府和上、中、下等第体系为对象,初步讨论两者各自划分的标准及其关联。

从行政区划的角度,京路治府、总管府路治府和散府均属府类统县政区。其长官府尹(知府事),无论诸京留守兼兵马都总管,还是诸路兵马都总管和“非兼总管府事者”,秩皆正三品。要言之,诸府差别主要取决于何种路级机构的入驻。京师中都所在大兴府和诸陪都治府在该体系中等第地位最高,诸总管府路治府居中,散府则无疑地位最低。前文在分析京府含义时,所引个别史料已能看出诸府行政地位的差异,兹不赘述。唯在大兴府和诸陪都治府间,会出现细微的高下之别。例如《金史·礼志》提到“臣下拜赦诏仪”时专列中都,记载如何在宫城“应天门外”实施赦诏授受的礼节,并说“其降诸书,礼亦准此,惟不称‘万岁’”。至于外郡,则“尚书省差官送赦书到京府节镇”(32)《金史》卷二四《地理志上》、卷三六《礼志九》,第613—614、899—900页。云云。

除政区分等外,诸府差别往往还体现在长官的行政地位上。一般而言,诸府尹会按政区等第享受不同的政治待遇。例如,傔从方面支应官员“私家之役”的“从己人力”数,诸京留守和大兴府尹同为50人,诸路兵马都总管则为45人。(33)《金史》卷四二《仪卫志下》,第1031页。其中,在大兴府尹和诸京留守之间,也存在类似于政区的尊卑之别。如《金史·仪卫志》记官员仪从规格,置大兴尹于从一品官下,定其“引接十人、牵拢官四十人”;而正三品诸府尹兼本路兵马都总管及留守“牵拢官五十人”,外任诸府尹兼总管“撁拢官四十五人,公使七十人”。引接一职属专门配给内官从四品以上者,而诸京留守不得与配,可见大兴尹仪从总数虽与诸京留守相同,却体现出更为靠近权力核心的优越性。至于诸路府尹所配公使,属专为外官正三品以下“从公家之事”而设,在此并不能彰显其地位。(34)《金史》卷四二《仪卫志下》,第1028—1031页。不知何故,《仪卫志》未载散府尹的仪从规格。据前《选举志》引文显示,散府有时和从三品的节镇并列。所以,从政区和长官品秩看,总管府路治府与散府同级,但从长官是否兼具军事职能看,路治府尹还是比散府尹更加重要。

上述金府等第造成政区乃至长官行政地位的不同是客观事实,但不宜夸大层级内部的差异幅度。《金史·完颜孛迭传》载,完颜孛迭自真定府尹兼河北西路兵马都总管及中京、东京留守转任咸平路广宁府尹,“诸公主宗妇往贺其母徒单氏,太祖长女兀鲁曰:‘孛迭虽稍下迁,勿以为嫌,国家视京、府一也,况孛迭年富,何患不贵显乎。’”(35)《金史》卷七七《完颜宗弼附完颜孛迭传》,第1869页。按:兹将京府二字点断,与校本不同。兀鲁认为孛迭从留守到广宁府尹“虽稍下迁”,但其实没有太大差别。所谓“视京、府一也”,体现了女真统治阶层对京、府地位的认知。(36)按:有研究者认为此事可证“京府地位明显高于散府”(李方昊:《金朝府州研究》,吉林大学博士学位论文,2016年,第58页)。笔者认为此论不知何出。李锡厚曾指出:诸留守相较大兴府尹“实际的重要性却差得多”(37)李锡厚、白滨:《中国政治制度通史·辽金西夏卷》,第273页。。但若以此例为证,留守和散府尹差异之微尚且如此,诸府等第之别似更宜谨慎对待。

除以入驻机构为标准外,尚未发现可供讨论上述诸府分等的其他依据。对此,也体现在该体系与上、中、下分等之间是否具有关联性的问题上。笔者注意到,以往学者论及宋代府州等第时,区分所谓“等者”和“格者”的不同序列。前即京府、次府、上、中、下州诸等,后为节度、防御、团练、军事(刺史)州四格。有学者进而将上述等制与格制引入金代诸州等第的讨论,并明确指出两者“并无关联性,各有一套升降机制”(38)聂崇岐:《宋史丛考》上册,中华书局1980年版,第98—108页;温海清:《画境中州——金元之际华北行政建置考》,上海古籍出版社2012年版,第189页。。相较而言,京路治府一系的分等与金代诸州格制还是存在一些差异。例如,诸州长官节度、防御使及刺史品秩分别为从三品、从四品和正五品,而诸府尹则一律正三品。因此,金代诸州等、格制间并无关联的认识不能贸然移植,金府两个等第体系的关系仍有待于讨论。

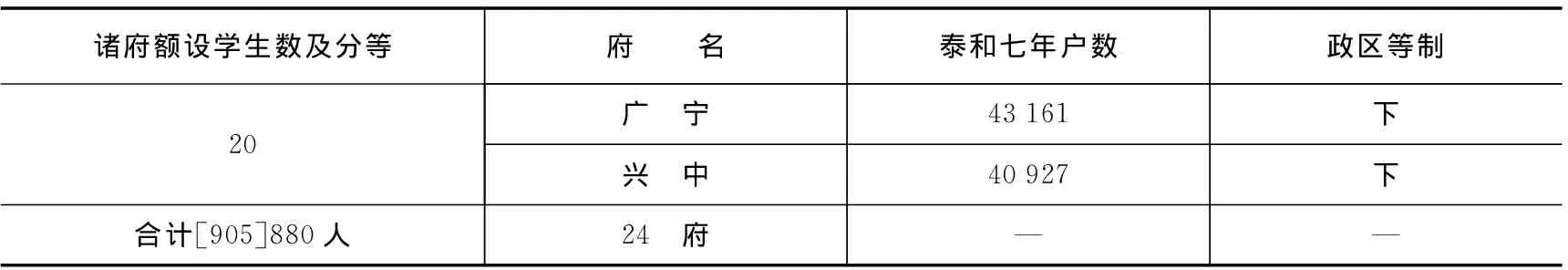

表2依据《金史·地理志》各府级政区泰和七年(1207)的版籍户数,按照由多到少降序排列,并分别对应各自入驻上级机构所分之格制,以及相应上、中、下之分等,藉此考察等制与各府户数、两种等第划分的相关性等问题。由表2可知,难以在路治府、散府和上、中、下分等之间找到明显的规律性对应。例如,上京会宁府等制仅为下;而济南、河中诸府,等制却属上。要言之,金代诸府格制与上、中、下分等之间是相对独立的等第体系。

表2 《金史·地理志》载诸府户数与两个等第系统之关系比较

续表

金代诸府上、中、下等第的划分标准是什么呢?众所周知,政区意义上的府最早出现于唐代开元年间,为尊崇首都和陪都所在州而改称其为府。事实上,可以认为这是在诸州“辅雄望紧上中下”等第序列中,又加上了一种更高等第的政区。(39)《旧唐书》卷四《高宗纪上》、卷四四《职官志三》,中华书局1975年版,第76、1917—1919页。当时划分诸州等制,延续了北朝按照户数多寡进行鉴别的传统。迨至北宋,尽管分上、中、下诸等的做法依然存在,但并没有记载划分标准的直接史料。学界通常认为“户口多寡显然是其划分等第的重要依据”(40)温海清:《画境中州——金元之际华北行政建置考》,第188页。。这在划分金代诸府州上、中、下等第的问题上同样面临,即只能通过《金史·地理志》看到分等结果,却找不到明确的划分依据。后来,元代虽然对诸府不再分等,但凭借《元史》的明确记载,可以清楚看到诸州区分上、中、下等第的具体户口标准。从这一角度看,金代诸府等制之分似仍应以户数多寡为据。

通过表2泰和七年诸府户数与上中下等第的对应关系可知,几乎全部上府的户数皆超过十万,仅京兆府例外,但亦达到98 000户以上,相差不大。有理由相信,上府与户数超过十万之间的对应现象绝非偶然,必定具有相关的制度背景。所有上府呈现出的地理分布,集中在中都、大名府、山东东西、河东南北和河北西诸路。这与金人赵秉文所说:大定初年“中都、河北、河东、山东,久被抚宁,人稠地狭,寸土悉垦”的情况基本吻合。(41)〔金〕 赵秉文:《保大军节度使梁公墓铭》,阎凤梧主编:《全辽金文》中册,第2235页。事实上,诸如河间府虽然仅有3万余户,等第为中,但其领县仅2个,在诸府中最少。假如该府领县稍多,户数恐怕也会接近上府的标准。

十万户以上诸府,无一例外皆属上等,一方面表明按照户数解读等第划分的标准有迹可循,另一方面也可以推测,由于不设户数的上限,所以这类户数大府的数量总体上相对比较稳定。与之相对,在十万户以下的诸府中,泰和户数与中、下等第之间基本不具备对应关系。一些六至八万余户的路治府和散府仅是下府,而区区不到二万户的临洮府竟是中府,类似“错位”不一而足。笔者认为,造成这种户数与等第之间对应紊乱的原因,主要是两者各自产生的时间断限不同所致。

有关《金史·地理志》诸府户数的系年问题,据刘浦江考订,由于《地理志》诸府沿革的时间断限在泰和八年(1208),而金代户口三年一籍,故诸府户数只能取自此前最新版籍。《金史·食货志》共记载了大定初、大定二十七年(1187)、明昌元年(1190)、明昌六年(1196)和泰和七年五个年份的户口数字,据此,《地理志》诸府户数当源于泰和七年的版籍记录。(42)刘浦江:《金代户口研究》,《中国史研究》1994年第2期;《金史》卷四六《食货志一·户口》,第1109—1110页。但《地理志》中的诸府等制并非依据泰和七年的版籍户数而定。如前所述,表2中诸府等制与泰和七年版籍户数之间,在十万户以下时未体现出明确的对应关系。余蔚认为,金府等制的确定必在此之前,但《地理志》仅保留“泰和八年”的分等记录,其间变迁不详(43)周振鹤主编,余蔚著:《中国行政区划通史·辽金卷》,第615页。,故只能就这一“瞬时”等第进行考察。

“泰和八年”诸府等制与几乎同时的版籍户数无法对应,表明其确定的时间必早于此。至于划分结果是否存在动态调整,亦难证明,否则《地理志》中的等制与户数为何不能因应呢?笔者认为,金朝确定诸府等第的时间很可能在世宗大定末至章宗明昌三年(1192)之间。理由如下:明昌三年十一月相州升彰德府。(44)《金史》卷九《章宗纪一》、卷二五《地理志中》,第245、650页。《地理志》标注其为“下等”散府,这说明金代对诸府等第的划分至晚在明昌三年业已完成。事实上,如果能够找到与“泰和八年”诸府等第相对应的户口分等数据,进而揭示该户口数所产生的时间背景,那么便很可能借此复原金代诸府等第确定的大致时间。

表3显示大定二十九年(1189)全国设立的24处府学,及其各府额设学生数量。当时确定各府学生人数的参照标准是“计州府户口”(45)《金史》卷五一《选举志一》,第1213页。。根据金代户口三年一籍的规定,可知大定二十九年各府学生数量的确定,按照《金史·食货志》的记载,应是最新版籍产生的大定二十七年。以额设学生数量进行分等,虽然不是直接获取各府户数,但它在相当程度上,可以反映出比泰和七年早整整20年的各府户口“差等”。可见,凡兹所列的各府学生数量分等,完全能够比较客观地反映大定后期诸府户口的相对等级规模状况。

表3 大定二十九年诸府学生数量与诸府等第对照

续表

由表3可见,以户口数为依据确定的各府学生员额数量,与上、中、下等第体系之间的对应近乎完美。其间略有差异者,体现在额设40和20名学生的等级上,前者既有上府,也有中府;后者既有中府,亦有下府。不过,若虑及上中和中下等第的诸府都尚且跨越两个(60和50人),甚至三个(40、30和25人)府学员额的等级,这种同一员额级别存有不同等第诸府的现象并非不可接受,甚至反而更加符合实际情况。最例外的河中府依据户数无疑属于上府,但在《金史》中却仅分得25名员额的学生人数,甚为可疑。《金史》修订本引据施国祁之说,针对《选举志》的相应记载,从府数、学生数,再到各府所分之员额数皆有改动,风险颇大。其实以表3观之,无须改动原文至此,只要将河中府按照其等第上府对应的员额等级归类,整条史料便无明显的疏漏。

根据大定二十七年版籍“计州府户口”而得的诸府学生员额等级,与记录在《地理志》中断限于“泰和八年”的诸府等第之间,呈现出规律性对应关系。有理由相信,金代诸府等第的划分很有可能来自大定二十七年的版籍数据。又,从大定初年到大定二十七年之间,金代户口数量从“天下户才三百余万”,增长到“天下户六百七十八万九千四百四十九”(46)《金史》卷四六《食货志一·户口》,第1109页。,即在20余年的时间中,户口数量的增长达到一倍之多。由此可知,表3揭示借助学生员额数量反映的户数等级与诸府等第之间的对应关系,并不具有长期持续的客观环境。结合明昌三年方设下府彰德之事,笔者认为,金朝确定诸府等第的时间,可以初步确定在世宗大定末年至章宗明昌三年之间。

总而言之,基本可以证实金代诸府的等制划分,主要以户口多寡为标准。这进一步揭示出上、中、下分等与京路、总管府路治府和散府构成的等第体系之间,彼此具有独立性,后者以入驻上级机构军政地位的重要性作为考量因素。

四、结论:从府路分等看金元路制发展的演变

前文讨论了京府和总管府不能作为金府等第术语的原因,所得结论可以概括如下:

(1) 在《元丰九域志》《宋史·地理志》中,京府无疑指开封等四府,与所隶诸转运司路无关。《金史》京府则指向诸京路、总管府路甚至散府及其官署机构。因此,尽管金代存在类似于北宋四京府的诸京路治府,但由于金袭辽制加京号于路,遂使《金史》京府完全不同于《宋史》京府概念。可以说,拿北宋京府移用在金府等第体系上,无法实现概念与史料的互洽。故此,应根据金代文献的实际状况,专门命名诸府的规范性术语。

(2) 总管府是路治府的官署机构,将其命名为路治府本身,似乎未为不可。但总管府同时也是诸路的官署机构,学界习惯将其对应的路称为总管府路。按此逻辑,总管府作为路治府对应的辖区,则可称为“总管府府”。作为专业研究者,将等第体系中的总管府默认为此,似属不刊之论。但从名词运用的科学性而言,颇有泛泛之嫌。金代诸京和诸路的治府以及散府,在地方行政制度的层面与唐宋以来作为统县政区的诸府一脉相承,而总管府则是女真人为坐实诸“军事路”的行政架构所进行的制度嫁接。其目的自然是因应路级政区的调整,以实现“女真军政一体的习俗”。《金史》中几乎找不到使用诸府专名称呼某某总管府的用例,足证“总管府”之称不能指向诸路治府。

(3) 诸京留守司一般不习称为总管府,但若虑及诸留守亦带府尹衔的实际情况,把它们纳入广义的诸路总管府,或许可以接受。这也提示今人留意,一些学者之所以主张将金府分为二等,自有其道理。不过,不管是否将所谓京府纳入等第讨论,以往的主流看法总给人以按照不同行政机关入驻的角度区分诸府的印象。进而言之,总管府和散府其实主要指向官署机构而言,并非纯粹的行政区划。需要追问的是,今人基于不同入驻机构所区分出来的各种府,其真正的行政等第意义到底是什么?如果说对诸府上、中、下等第的划分,源于金朝统治者对全国各处地情民情了解的原始诉求,那么,以京师、陪都、总管府等符号标注的诸府,难道只是为了宣示行政地位的高下等差吗?倘若真是出于这种考量,又为何将三种官署机构的长官品秩划一为正三品呢?

总之,以往将金代诸府分为京府、总管府和散府的做法,看似凝练且带有尊重原始文献的用意,实则似是而非,不但缺乏行政区划层面的依据,还与金代史料记载的真实含义明显不符。而将治府和散府体系与上、中、下分等相混淆的观点,也不利于更为清晰地认识上述两个相对独立的等第体系之间各自设置的内在行政逻辑。

元世祖至元初年,“罢诸侯世守,立迁转法”并设置“各路总管府”后,诸路一改宋金以来的单一职能性质,摇身而变为完备的地方行政区划。在这重要的历史转折点,元路因层级下移成为统县政区,而导致出现等第之分。“十万户之上者为上路,十万户之下者为下路”,因地“当冲要”,“虽不及十万户亦为上路”(47)《元史》卷五《世祖纪》至元元年十二月庚午、卷九一《百官志》,中华书局1976年版,第101、2316页。。一般而言,高层政区不会分等,路从金代不分等到元代出现等第之别的事实,进一步反映出诸路正式成为统县政区的转变。

不仅如此,元路实现这一变化的另一重要特征,就是取消了原来金代诸总管府路在行政区划意义上设置的治府或首府,从而导致之前由这些府统领的诸县,成为诸路直接管辖的“亲领之县”(48)《元史》卷五八《地理志》,第1346页。。随着金元之际大部分治府的消失,以及原先一些散府演变为路,元初只有为数不多的以原治府和散府为基础而保留的府得以延续。(49)李昌宪:《金代行政区划史》,第89—90页;李治安:《元代行省制度》下册,第696—697页。由此出现一个有趣的现象:诸府作为金源一朝地位最高的统县政区,入元后虽然绝大部分仍领有县,但在史料中已不见其具有政区等第划分的记载。学界更多从这些府“与不同上司间的隶属关系,造成了其内部的高下等差”的角度,来认识它们之间的“等第”之别。(50)李治安:《元代行省制度》下册,第698页;严耕望:《中国政治制度史纲》,上海古籍出版社2013年版,第217页。然而,这种观点可能也面临诸府处于不同政区层级的事实挑战。由金代路不分等、府分等,到元代府不分等、路分等,同样的一套政区通名在金元两朝发生了如此明显的变化,既有时代推进的外在演变逻辑,也存在各政区层级转换的内在促发机制,不得不说是一个值得继续探索的话题。

最后,需要说明一下金代的次府问题。在《金史·地理志》中,有河间府“正隆间升为次府”、真定府“正隆间依旧次府”、太原府“国初依旧为次府”、平阳府“本晋州,初为次府”的记载。(51)《金史》卷二五《地理志中》、卷二六《地理志下》,第644、647、675、680页。次府本是北宋相对京府的一种府,或曰与京府构成北宋诸府的等第体系。然而入金后,四京府荡然无存,次府亦失去了存在的政治基础。如果金初的太原、平阳仍属次府是总管府路制度确立前对宋制短暂沿用的话,那么河间、真定府至正隆年间仍有次府的说法,就显得十分突兀。重要的是,相关记载均有明显漏洞,舛误在所难免。(52)按:《金史·地理志》河北东路河间府条(第644页)曰:“天会七年置总管府。正隆间升为次府,置瀛州瀛海军节度使兼总管,置转运司。后复置总管府。”所述内容极为混乱,不忍卒读。河北东路总管府自天会七年(1129)设立后未被废置,故复置说无从谈起。而置转运司事亦在天会七年,绝非在正隆以后。至于瀛州瀛海军节度使之说,更属匪夷所思。瀛州本北宋防御州,大观二年(1108)“赐军额”升河间府(《宋史》卷八六《地理志二》,第2123页)。据《大明清类天文分野之书》卷二三河间府条曰:“金天会中升为次府,属河北东路。”(《续修四库全书》史部地理类,第586册,第316页)真定府条(第647页)言:“正隆间依旧次府,置本路兵马都总管府。”该路总管府设于天会七年,不会晚至正隆间。可见,地理志此二府沿革叙述错乱混淆颇甚,不足据以为论。李昌宪认为真定府正隆间仍属次府与海陵改制有关,然而又语焉不详,未予深论。笔者认为,该说限于史料阙略、疑点颇多,故不宜据之而论,仍有待于深入研究。

致 谢承蒙本刊匿名审稿专家和余蔚、马孟龙先生提出宝贵修改建议,诚致谢忱!