产业集群协同创新研究热点演进及趋势展望

2021-10-09马有才罗子娴

马有才 罗子娴

摘 要:以2002—2020年中国知网数据库中CSSCI期刊上发表的关于产业集群协同创新的论文作为样本,借助文献计量方法,探究我国产业集群协同创新领域的研究热点、演进趋势及未来研究方向。研究结果表明:产业集群协同创新领域的研究热点主要包括“产业集群、协同创新、创新网络、技术创新、创新绩效、转型升级”等;通过关键词时区演进图谱,探讨了产业集群协同创新研究的演进历程;最后,结合时代背景,认为产业集群协同高质量创新评价指标体系的构建是未来研究的主要方向,基于现代化信息技术下创新平台的构建是研究的重要领域,集群协同创新绩效与网络权力提升是未来研究的重要内容,集群间协同高效发展是未来研究的新趋势。

关 键 词:产业集群;协同创新;演进历程;趋势展望

DOI:10.16315/j.stm.2021.04.002

中图分类号: F062.9

文献标志码: A

文章编号:1008-7133(2021)04-0010-09

Abstract:This paper takes the papers on collaborative innovation of industrial clusters published in CSSCI journals in CNKI database from 2002 to 2020 as samples, and explores the research hotspots, evolution and future research directions in the field of collaborative innovation of industrial clusters in China with the help of bibliometrics. The results show that the research hotspots in the field of industrial cluster collaborative innovation mainly include “industrial cluster, collaborative innovation, innovation network, technological innovation, innovation performance, transformation and upgrading” and so on. The evolution process of collaborative innovation research in industrial clusters is discussed by using the key words time zone evolution map. Finally, combined with the era background, this paper argues that industrial clusters collaborative innovation evaluation index system of building high quality is the main direction of future research; modern information technology innovation platform construction is one of the important areas for future research; a cluster of collaborative innovation performance and the network power ascension is an important part of the future study, collaborative efficiency between cluster development is the new trend of future research.

Keywords:industrial cluster; collaborative innovation; evolution course; development prospects

產业集群是区域性的产业组织形式,即在某一特定的区域范围内,相互之间具有关联的企业和机构构成的相互协同创新且不断进化着的开放性系统[1]。协同创新是指围绕着创新目标,多主体、多元素间通过创新资源和要素集聚,共同协作、相互补充的创新行为[2-3],它对于深化实施科教兴国战略和建设创新型国家具有重要的意义[4]。

目前,区域经济对于衡量国家和地区的经济实力和核心竞争力起着无可比拟的重要作用。而产业集群的发展恰恰是区域经济迅速崛起的重要途径,同时也是知识经济时代,一个国家和地区核心竞争力的关键驱动力[5]。但目前我国产业集群的发展明显表现出“大而不强”的特征,整体上发展不够充分并且创新动力不足。部分学者经过一系列的研究论证,提出产业集群的竞争优势在很大程度上来源于集群内部主体间的相互协作和共同创新[6];因此,研究产业集群协同创新对于促进我国区域经济的发展具有重要意义。

新时代,我国经济已由高速发展阶段转向高质量发展阶段,党的十九届五中全会提出“十四五”时期我们仍要贯彻落实创新在我国现代化建设全局中的核心地位[7],打造区域性创新发展新引擎,推进“政产学研金服用”深度融合,这对产业集群协同创新能力提出了更高的要求。但是,目前我国产业集群协同创新的研究进程如何?研究热点有哪些?未来的发展趋势如何?这些问题都亟需我们对产业集群协同创新的发展进行系统性梳理和概括,探究其研究热点和发展趋势。基于此,本文选取了中国知网数据库中关于产业集群协同创新研究的468篇CSSCI期刊论文作为样本,对其进行系统梳理和可视化分析,以厘清国内产业集群协同创新的研究现状、热点演进及未来的研究方向,以期为产业集群协同创新研究开拓新思路,为区域经济发展提供借鉴。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本文选取的数据来源于中国知网数据库(CNKI),为了保证数据来源的可靠性,本文仅选取在中国社会科学引文索引(CSSCI)上发表的学术期刊作为样本源。在进行主题检索时,考虑到研究问题的特点、研究范围的全面性、主题词含义的多样性以及同义词相互间的转换,借鉴前人的研究经验,选取“产业集群协同创新”“集聚式产业协同创新”“产业集群协作创新”“产业集群互动式创新”“产业集群合作创新”“产业集群创新网络”“产业集群联合创新”等7个主题词进行高级检索,检索时间设定为2002—2020年。在确定检索结果后,借助文献管理软件对数据进行清理,把会议综述、通讯报道、征稿启事、工作简讯、书本简介等不相关的文献全部剔除,最终得到468篇核心文献,作为分析我国产业集群协同创新问题的样本来源。

1.2 研究方法

本文以CiteSpace V软件和NoteExpress软件为基础,综合采用文献计量法和内容分析法进行研究[8]。文献计量法是将数学与统计学相结合,对各种期刊和论文类出版物的题目、作者、关键词等外部特征进行定量分析的方法[9]。在内容分析方面, CiteSpace V以知识域作为分析对象,通过分析科学文献中蕴含的潜在知识来多元、分时、动态的反映某一领域的研究热点、研究前沿以及演进路径,近年来受到了国内学者的广泛关注,并被应用于各个学科领域[10]。基于此,本文采用CiteSpace V软件对产业集群协同创新研究进行可视化分析。

2 研究现状分析

2.1 文献年度分布状况

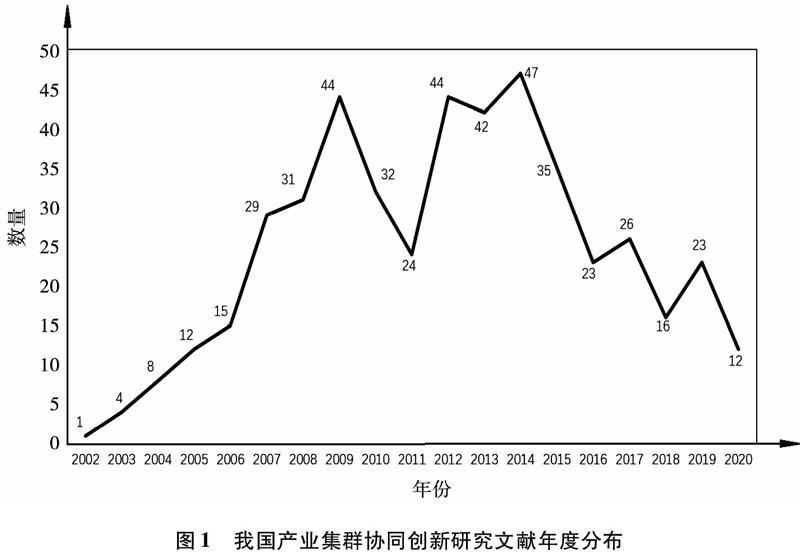

某一领域期刊的年度分布状况可以反映出该领域的学术关注度,从而揭示出该领域在数量和时间上的动态发展趋势。我国产业集群协同创新研究相关文献的年度分布情况,如图1所示。小企业集聚可以获得单个企业没有的外部规模经济并在创新中获取优势[11]。自21世纪以来,西方学者们开始从宏观角度入手,对整个行业或者企业及其相关产业范围内的协同创新系统进行研究[12],国内学者开始逐渐关注到该领域,但这一时期的发文量较少,年增长速度缓慢。从2006年开始,关于我国产业集群协同创新的研究进入到快速增长时期,并在2009年达到第1个峰值——44篇,这与当时我国“十一五”规划中提出要建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系有关[13]。2011年之后,我国开始把协同创新这个概念上升至国家战略层面并对其进行规划部署,因此,产业集群协同创新迅速引起了学术界的广泛关注,并在2012年增至44篇,之后的几年发文量居高不下,迎来了产业集群协同创新研究的第2个高峰,反映出该时期我国学者对该领域的学术关注度较高。近年来,关于产业集群协同创新的研究进入到稳定时期,发文量相比之前有所减少,但整体上比较稳定。通过以上分析,可以明显的看出国家的政策方针、经济规划等对学术领域的发展有重大影响,两次峰值的出现都与经济社会环境的变化息息相关。

2.2 主要期刊分布状况

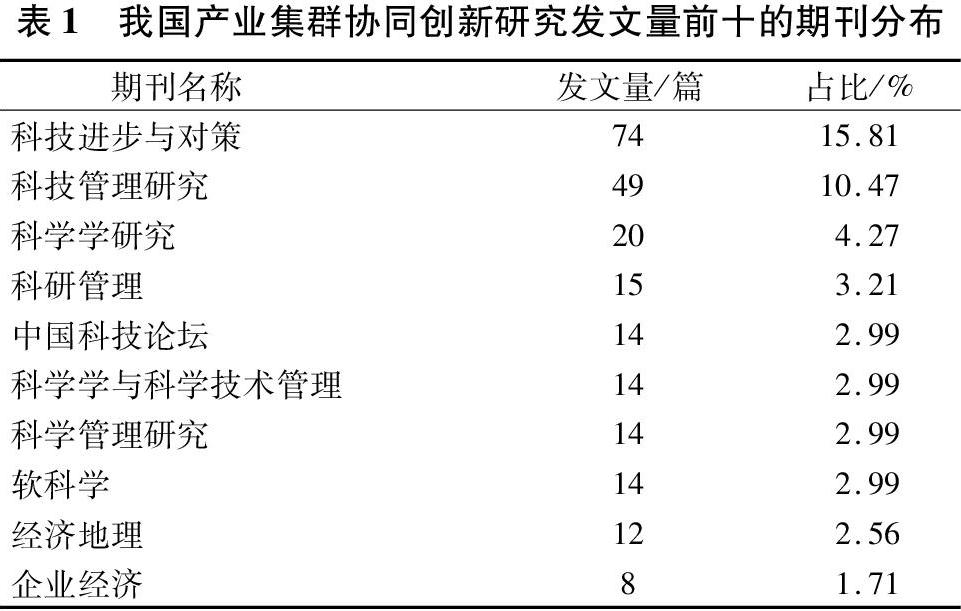

通过NoteExpress软件对样本文献的题录进行信息统计,字段选择设为“期刊”。统计结果,如表1所示。我國产业集群协同创新研究的样本文献共发表在124种学术期刊上,其中有64种期刊只含有1篇学术论文,占比51.6%。为了进一步探究核心期刊群的形成情况,本文运用布拉德福定律[14],计算出我国产业集群协同创新领域的核心区期刊文献大约为156篇,而前4种期刊的累计发文量为158篇,所以把前4种期刊归为核心区。接着,通过3个区的比例系数关系计算出n1大约为15,显然,4远远小于15,说明我国产业集群协同创新研究的核心期刊群已经形成。从期刊的学科类别可以看出,排名靠前的期刊主要为科学技术领域,此外还包括了经济学、管理学、地理学等领域的期刊,初步形成了跨学科研究。其中,《科技进步与对策》和《科技管理研究》是该领域公认的权威期刊,《科学学研究》和《科研管理》等是国家自然科学基金委员会管理科学部认定的30种管理类的重要期刊,这些期刊都具有很强的影响力和代表性,能够很好的体现该领域的研究热点,为本文的研究提供有力的参考。

2.3 作者及其单位分布状况

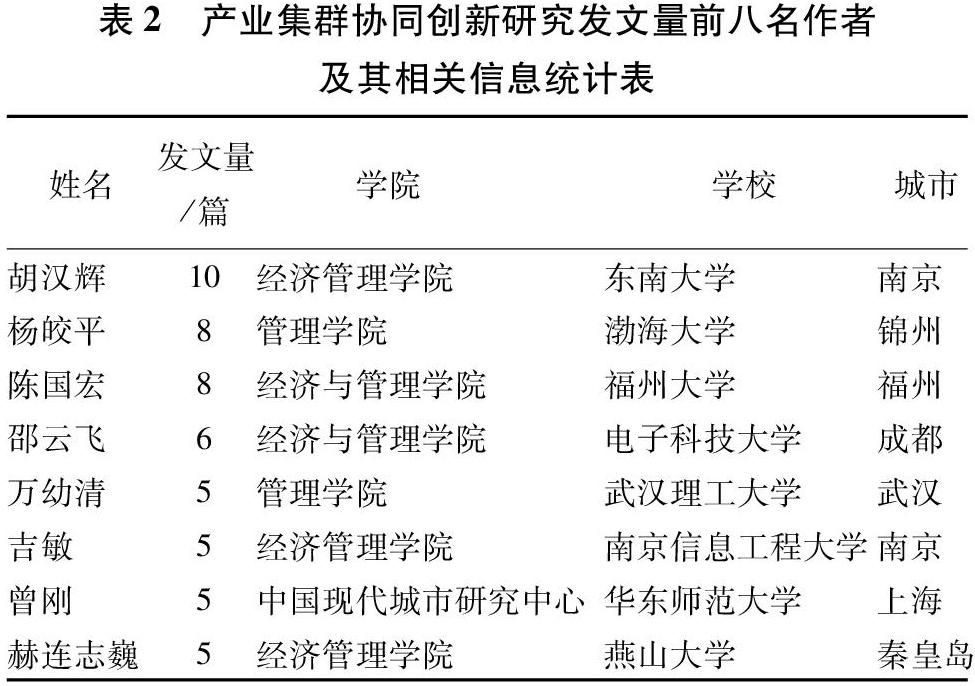

借助文献管理软件对作者发文量进行统计分析,得出发文量排名前八的作者名单及其单位分布状况,如表2所示。由表2可知,东南大学经济管理学院的胡汉辉发文量为10篇,占据榜首位置;紧随其后的是渤海大学管理学院的杨皎平和福州大学经济与管理学院的陈国宏,发文量均为8篇。根据普赖斯定律[15],某一领域半数的论文是一群高生产力者所撰写的,即核心作者的发文量应占文献总量的50%,而某一领域作者的发文量m=0.749xmax[16],其中xmax代表最高产作者,由此计算出m取整为2篇,即发文2篇及以上的作者为该领域的核心作者。基于此,统计出发文量2篇及以上的作者有107位,发文总量为286篇,占样本文献总数的61.1%,这表明我国产业集群协同创新研究领域的核心作者群规模有待壮大。

通过对作者单位分布情况进行分析,可以看出发文量较高的作者主要来自北京、上海、南京、成都、武汉、福州等城市的高等院校,整体上分布于经济发展程度较高、产业发展迅速、创新能力较强的京津冀、长三角等较为发达的城市产业集群。反映出我国产业集群协同创新受区域经济发展的影响较为显著 [17]。

3 研究热点及演进趋势

3.1 基于关键词共现的研究热点分析

关键词作为文献内容或观点的高度概括和凝练表达,能够鲜明而直观的反映论文的核心思想和主要观点,揭示出某一领域的研究历程及研究热点[18]。通过对关键词词频进行统计分析,得出频次排名前十的关键词,如表3所示。除了本文研究的“产业集群”和“协同创新”频次极高之外,“创新网络”、“创新”、“技术创新”等词出现的频次也位居前列,占据主要研究地位。通过分析,本文发现大多数频次较高的关键词中都含有创新,这与党的十八大以来,我国实施创新驱动发展战略的重大部署密切相关,这一战略迅速引起了学术界的广泛关注。

接着对关键词的中介中心性进行统计分析,如表4所示。排名前三的仍然是“产业集群”、“创新网络”、“协同创新”,此外,“技术创新”、“创新能力”、“创新绩效”等词的中介中心性数值也较大,说明这些关键词在产业集群协同创新研究中扮演着关键的角色,具有较强的影响力。综合关键词词频和中介中心性的排名情况,本文发现产业集群协同创新领域的研究者们主要关注于产业集群协同创新网络的构建,尤其关注技术创新等创新能力的提升,与此同时,产业集群协同创新更多的是想通过创新主体之间的互动与协作,将创新理念转变为创新工艺或创新产品来提高企业的整体绩效[19],这促使创新绩效方面的研究与日俱增。

为了进一步探究产业集群协同创新领域的研究热点和未来趋势,本文在关键词共现网络图谱的基础上进行聚类分析,采用LLR对数似然算法自动标识聚类标签,得到关键词聚类知识图谱[20],如图2所示。由图2可知,网络模块化评价指标Modularity值为0.660 7,大于0.3,表示得到的聚类较为显著,S值为0.920 3,大于0.7,说明知识图谱的网络同质性较好,具有较高的可信度。从聚类图中可以看出各聚类之间存在明显的交叉,并且交叉的范围较大,说明我国产业集群协同创新领域的研究内容比较集中,主要围绕产业集群、创新网络、协同创新、创新绩效、技术创新等核心内容展开。结合以上分析,本文归纳出以下研究热点:

第一,产业集群协同创新的形成机理、模式选择、发展路径方面。近年来,关于产业集群协同创新研究的模式逐渐向多元化方向发展[21],战略性新兴产业集群、知识集群、文化产业集群、学科集群等新兴创新集群的出现进一步拓宽了产业集群的发展模式,促使学者们对产业集群协同创新形成机理也有了更加深入的研究[22]。与此同时,随着现代化信息技术的快速发展,产业集群协同创新领域的研究方法更加多样化,有助于产业集群协同创新研究向多主体、跨领域、跨学科等方向不断延伸。

第二,产业集群协同创新绩效和创新能力方面。由于资源具有稀缺性,各参与主体都希望可以通过协同创新最大程度的发挥集群“1+1>2”的效应来实现自身利益最大化,提高创新绩效也就成为了各创新主体进行协同创新的最终目的和落脚点[23]。因此,学者们基于不同的视角对产业集群协同创新绩效展开研究,运用多元回归、实证分析、社会网络分析等方法探究我国产业集群协同创新绩效的影响因素,以期实现资源最优化配置,提高整体绩效水平。创新能力作为提高协同创新绩效的基础和前提也受到学者们极高的重视。

第三,产业集群协同创新网络及其演化机制方面。知识经济时代,网络化是产业集群高质量发展的最佳路径,网络化协同创新成为了产业集群变革发展的新方向。因此,产业集群创新能力的提高在很大程度上依赖于协同创新网络的构建和完善。纵观已有的研究,可以明显看出协同创新网络研究是学者们持续关注的热点问题,从协同创新网络的内涵到内部网络结构,从协同创新网络的治理机制到运行机制[24],这些问题都是学者们研究的重点,而且不少学者还将演化博弈理论运用到创新网络的研究之中,以期更加深入的探究其形成机理与演化路径。

第四,产业集群协同创新生态系统及转型升级方面。传统产业集群在发展过程中会受到资源、成本、生态环境、技术等方面的限制,协同创新能力和绩效水平较低,抗风险能力较差,转型升级成为了传统产业集群提高核心竞争力的最佳选择[25]。针对集群转型升级问题,现有的研究主要基于集群内部创新和主动融于全球价值链之中这2种视角展开[26],随着“互联网+”时代的来,构建更加完善的創新生态系统,不仅是当前产业集群转型升级的重要研究主题,也是加速创新成果产业化、提高产业集群国际竞争力的重要举措[27],成为了当前的研究热点。

3.2 基于关键词共现时区图的热点演进分析

为了更加清晰的从时间维度反映我国产业集群协同创新研究的热点演进趋势,本文通过Citespace V的Timezone功能对文献关键词进行分析,得出产业集群协同创新研究的时区演进图谱,如图3所示。结合年度发文趋势图(图1),本文将2002—2020年间我国产业集群协同创新的演进路径归纳为3个阶段:

1)萌芽起步阶段(2002—2006年),从图3中可以看出该阶段关键词的个数相对来说较少,但是从节点的覆盖面积来看,关键词的被引频次极高,这段时间的研究内容主要围绕“产业集群协同创新”的基本概念、形成机理、影响因素、发展模式等展开,开创了产业集群协同创新研究的先河,为后续的研究奠定理论基础。由于产业集群的发展遵循生命周期理论[28],其竞争优势并不是“一劳永逸”的,为了打造产业集群发展的新优势,培育新的发展动能,很多学者逐渐意识到产业集群协同创新的重要性,开始探索产业集群协同创新发展的“道路模式”。伴随着集群协同创新理论研究的起步,如何将集群内一个企业的知识经验通过“集群网络”有效的传递到另一个企业引起了学者们的广泛思考,如傅兆军等[29]从创新扩散、知识外溢等视角论述了“创新网络”的形成原因和内在含义;蔡铂等[30]在定义“社会网络”的基础上进一步探究了社会网络效应与集群创新之间的关系。此外,由于协同创新的存在,加快了集群间知识流动的速度,对集群企业的“技术创新”与“合作创新”能力提出了更高要求,技术创新能力及其提升路径、合作创新方式等问题备受关注。

2)波动增长阶段(2007—2015年),该阶段是对产业集群协同创新基础理论研究阶段的进一步拓展,关键词的个数逐渐增多,被引频次相对第一个阶段有所下降,但仍占有较大比重,产业集群协同创新在此阶段取得了较为丰富的研究成果,发文量增速明显,进入到一个高速增长的波动时期。这个阶段的研究以“创新绩效”、“创新能力”、“网络结构”、“产业集群升级”、“演化博弈”等高频关键词为核心向外发散,拓宽了产业集群协同创新研究的领域。结合相关文献可以看出,由于资源稀缺性和追求自身利益最大化,产业集群协同创新网络中各成员更加注重对效益的追求和自身创新能力的提高,产业集群协同创新的绩效、能力、机制等问题备受关注。随着中国经济发展进入“新常态”,产业集群的“转型升级”和可持续发展问题受到重视,成为影响国民经济发展的重要课题。此外,由于“网络结构”存在自组织功能,不仅与创新绩效之间存在密切联系,还可以提高集群整体的运作效率和价值水平[31],这迅速引起了学术界的关注,如徐维祥等[32]以创新集群创业活动作为中介变量,构建了创新集群网络结构与创新绩效之间的理论模型,为提升集群竞争力提供了有力参考。总体来看,该阶段的研究方法也更加多样化,逐渐由理论研究转向实证分析,“演化博弈”理论得到广泛应用, 如李煜华等[33]在对战略性新兴产业集群创新主体关系分析的基础上,运用演化博弈理论构建复制动态模型,并提出相应的协同创新策略。

3)稳定聚焦阶段(2016年至今), 在前面2个阶段发展的基础上,关于产业集群协同创新研究的理论体系不断丰富和完善,进入到稳定聚焦时期,学者们聚焦于该领域的热点前沿展开研究,以期探寻产业集群协同创新发展的下一个蓝海。该阶段关键词词频相比之前2个阶段有所减少,但研究内容更加多元化、研究层次更加深入化,更能够代表该领域最新的研究趋势。本阶段的研究内容主要包括“产业协同集聚”、“中介效应”、“生产性服务业”、“高质量创新”、“协同创新路径”、“网络权力”等。党的十九大报告指出,我国经济进入到高质量发展阶段,产业集群协同高质量创新成为了时代发展的主旋律,这对“协同创新路径”的选择也提出了更高的要求。孙卫东[34]从价值创造、价值获取等角度阐述了集群协同创新及转型升级的路径。张学文[35]基于知识链、价值链等视角对协同创新路径进行探讨,促使协同创新路径更加多元化。新时期,“生产性服务业”等新兴集群的出现不仅可以加速产业集聚的速度,而且可以提高集群协同创新能力,因而具有重要的研究价值。值得注意的是,集群“网络权力”的大小会影响整个系统的资源配置效率、知识获取能力以及竞争优势的提升,关于各创新主体网络权力大小的研究是未来研究的重点[36]。从研究方法来看,本阶段大多数学者依旧采用实证分析方法进行研究,通过“中介效应”来检验变量之间相互作用的大小及方式,促进了产业集群协同创新研究的发展。

3.3 基于突发性关键词的研究前沿分析

突现词可以理解为关键词出现或使用频率的变化幅度,被用来揭示某一研究领域的动态演化本质,在生成的可视化图中点击“Citation Burst”选项,通过“view”功能得到关键词的突现图谱,如图4所示。

从突现词出现的时间来看,突现时间较早且持续时间最长的关键词是“合作创新绩效”。从2002年开始,由于市场竞争环境面临较大的不确定性,合作创新成为了产业集群良性发展的有效模式[37],所以合作创新绩效能否提高受到学者们的关注,如黄玮强等[38]基于集群创新网络,从网络效率优化视角出发提出提升集群创新合作绩效的建议。随着协同创新概念的提出,我国学者关注的重点逐渐由合作创新转为协同创新,协同创新绩效相关研究成为了热点问题,而与“合作创新绩效”相关的研究逐渐减少,如王莉等[39]运用结构方程模型,分析了集群协同创新网络机制对创新绩效的作用机理。

从突现词突现的强度来看,“协同创新”是突现强度最大的关键词。新时代,协同创新不仅是贯彻落实新发展理念、提高我国自主创新能力的重要举措,也是实现产业集群转型升级和可持续发展的关键路径,有利于产业集群向更加科学的范式转变。罗兴鹏等[40]提出产业集群协同创新有助于改变我国处于全球价值链低端水平的窘境,并对民营企业产业升级协同机制及具体的运作模式展开研究。王玉梅等[41]运用系统动力学方法分析了传统产业集群转型升级的影响因素,提出协同创新是保持产业集群竞争优势和转型升级的重要力量。

近年来,“战略性新兴产业”、“网络权力”、“产业集群升级”等关键词逐渐突现,代表着该领域未来研究的重要方向。这是因为经济发展新常态下,我国传统产业集群面临转型升级难题,如何促进我国产业集群迈向全球中高端水平,打造一批世界级的先进集群成为我国经济发展的关键任务。目前,战略性新兴产业已成为国民经济支柱性产业,是经济高质量发展的重要引擎,也是产业集群转型升级的生力军,受到学者的广泛关注。如李太平等[42]提出战略性新兴产业集群是推动产业结构转型升级和稳定区域经济增长的重要途径,鼓励加大科技创新投入,促进产业集群升级。此外,由于产业集群协同创新网络中各创新主体网络权力的大小影响创新绩效,学者们对“网络权力”的研究热情逐渐高涨。

4 结论及展望

4.1 研究结论

本文借助科学计量方法,以中国知网数据库中CSSCI期刊上发表的2002—2020年间产业集群协同创新研究的论文作为样本,通过对发文数量、发文期刊、发文作者、研究热点及其演进趋势等进行概括梳理,得出以下研究结论:

1)在研究内容上,我国产业集群协同创新研究的热点主要包括“产业集群、协同创新、创新网络、技术创新、创新绩效、转型升级”等,其发展大致经历了3个阶段,即萌芽起步阶段、波动增长阶段、稳定聚焦阶段;核心期刊和核心作者群已初具雏形,跨学科研究正加速推进,同时也得出产业集群协同创新研究受区域经济发展的影响较为显著,发文量与经济社会环境的变化息息相关。

2)在研究范围上,当前关于产业集群协同创新的研究主要聚焦于对某个具体的单一区域、产业、领域、科技园区等展开研究,相互之间的交叉融合性较差,研究内容不够宽泛。随着全球经济逐渐向一体化方向发展,区域性的产业集群协同创新网络逐渐向全球化扩展,各集群之间的联系日益紧密,不同国家、区域、产业、领域之间产业集群协同创新网络的构建将成为未来研究的重点。

3)在研究方法上,我国学者对产业集群协同创新的研究大多数采用实证分析、演化博弈、案例分析,研究方法较为固定和单一,虽然取得了较多的研究成果,但长此以往发展下去,会造成一种固定的方法模式,不利于该领域长远发展和开拓创新。由于现实问题的复杂性,未来的研究应从不同的学科角度,基于不同的视角,采用多样化的研究方法,选择合适的中介变量,进行创新性研究。

4.2 趋势展望

本文通过对国内产业集群协同创新的研究现状、热点演进趋势和研究前沿进行分析,结合时代背景,提出以下研究展望:

1)产业集群协同高质量创新评价指标体系研究。“十四五”时期,推动高质量发展成为经济社会发展的主题,为了更好地适应时代发展的趋势,对产业集群協同创新的质量提出了更高的要求。目前,我国产业集群协同创新存在着创新积极性不高,资源利用效率较低,创新动力不足等问题,制约着我国产业集群创新绩效的提高。周阳敏等[43]提出高质量创新强调创新主体的多元化,可以提高集群创新速度、降低创新成本,是经济高质量发展的源动力,并对产业集群协同高质量创新的路径和模式展开探讨;乔玉婷等[44]提出军民融合协同创新对产业园区高质量发展的驱动机理和组织框架,但鲜有学者对产业集群协同高质量创新评价指标体系进行探讨。未来,应从新发展理念和协同高质量创新视角出发,从创新环境、创新投入、创新产出等方面构建产业集群协同高质量创新评价指标体系,优化创新资源配置效率,提高产业集群核心竞争力,实现集群效益最大化。

2)产业集群协同创新网络平台构建研究。大数据时代,物联网、区块链、云计算等现代化信息网络技术迅速发展起来。极大的改变了企业、政府、高校、科研院所等组织的管理环境和经营方式,为产业集群协同创新发展提供了更加多样化的手段。创新网络平台通过现代化的技术手段快速、精准、高效的实现创新要素资源集聚,准确把握产业发展动态,提高了产业集群生产和服务的智能化水平,增强了产业集群的竞争优势,加快了产业集群“转型升级”的步伐。同时,由于网络平台具有开放性的结构,“政产学研金服用”各创新主体之间的交流与协作更加密切,有助于建立起高效的协调沟通机制,加快集群内新产品、新技术、新工艺的创新速度。但现有的研究文献较少有学者从协同创新网络平台视角出发探究集群升级的路径。因此,如何正确利用信息化手段,打造更加开放的产业集群协同创新网络平台,是实现产业集群向管理数字化、生产智能化、人员专业化转型升级的重要途径,应该受到未来学者们的广泛关注和深入研究。

3)集群网络权力与协同创新绩效研究。从关键词突现图谱来看,“网络权力”代表着该领域后续研究的重要方向。目前关于集群网络权力与协同创新绩效的研究中,大多数学者都肯定了网络权力对创新绩效具有促进作用,徐可等[45]基于网络权力与关系承诺视角构建结构方程模型,通过实证分析得出网络权力对企业绩效具有积极显著的影响;侯光文等[46]将知识获取作为中介变量构建实证研究模型,肯定了网络权力对企业绩效的正向影响。但是,网络权力发挥作用的机理较为复杂,是否存在其他变量的影响值得深入探讨,而且现有的研究大多局限于单一的方法,未来学者们可以从多个维度探究协同创新网络权力与绩效之间的关系,运用更加多样化的方法构建二者之间的关系模型。除此之外,由于“核心企业”在协同创新网络中占据重要战略地位,其网络权力的大小与产业集群核心竞争力之间的关系也是未来研究中广泛关注的一个焦点。

4)集群与集群之间协同发展研究。历史经验表明,将不同类型的产业集群结合起来,可以促进创新资源的有机融合,加快集群间的知识溢出效应。有助于形成多元化的创新体系,提高创新成果转化率。目前,针对我国产业集群现阶段的发展情况,学者们逐渐意识到单一的制造业或服务业集群发展路径很难打破产业集群发展的壁垒,将“先进制造业集群”和“生产性服务业集群”协同起来发展可以加快产业集群转型升级的步伐,形成有利于经济发展的新动能[47],打造具有国际竞争力的世界级产业集群。但现有的研究大多聚焦于相同类型集群间的横向合作[48],如何将知识集群、学科集群、先进制造业集群、生产性服务业集群、战略性新兴产业集群等不同类型的产业集群协同起来,建立集群网络化的协作组织,推动不同类型产业集群深度融合发展,将是产业集群协同创新领域具有时代特性的研究方向。

参考文献:

[1]沈青.区域产业集群与企业技术创新的协同互动思考[J].科学管理研究,2005(3):6.

[2]HUGGINS R,IZUSHI H.The competitive advantage of nations:Origins and journey[J].Competitiveness Review,2015,25(5):458.

[3]GE W,LI Y,ZUO J,et al.Who drives green innovations? Characteristics and policy implications for green building collaborative innovation networks in China[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2021,143:110875.

[4]郑彤彤.产学研协同创新的内涵、模式与运行机制研究[J].湖北社会科学,2017(5):169.

[5]TURKINA E,VAN A.Global connectedness and local innovation in industrial clusters[J].Journal of International Business Studies,2018,49(6):706.

[6]萬幼清,张妮.我国产业集群协同创新能力评价综述[J].当代经济管理,2014,36(8):73.

[7]中国社会科学院工业经济研究所课题组,张其仔.“十四五”时期我国区域创新体系建设的重点任务和政策思路[J].经济管理,2020,42(8):5.

[8]LI Z,TANG Z Y,ZOU X.Mapping the knowledge domain of smart-city research:A bibliometric and scientometric analysis[J].Sustainability,2019,11(23).

[9]ZANJIRCHI S M,MINA R A,NEGAR J.Four decades of fuzzy sets theory in operations management:Application of life-cycle,bibliometrics and content analysis[J].Scientometrics,2019,119(3):1289.

[10]CHEN C.CiteSpace Ⅱ detecting and visualizing a emerging trends and transient patterns in scientific literature[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2006,57(3):359.

[11]郝延伟.全球价值链视角下我国产业集群的转型升级研究[J].学术论坛,2016,39(5):49.

[12]方炜,王莉丽.协同创新网络的研究现状与展望[J].科研管理,2018,39(9):30.

[13]李健.大力推进产学研协同创新的思考[J].中国高等教育,2013(Z1):19.

[14]FERNANDEZ L,FERNANDO. Bradford's law,the long tail principle, and transparency in journal impact factor calculations[J].Pharmacy Practice,2016,14(3):842.

[15]JASON M,TATARU D,TOHANEANU M.Prices law on nonstationary space-times[J].Advances in Mathematics,2012,230(3):995.

[16]金浩,王平平,赵晨光.区域创新网络研究的计量分析[J].科技管理研究,2019,39(11):1.

[17]王璐,张东生.产业集群规模及影响因素的实证研究[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2016,41(2):91.

[18]刘一新,张卓.中国协同创新研究热点与发展趋势分析:基于CiteSpace可视化分析[J].管理现代化,2021,41(1):39.

[19]WU M,JIN M Y,TIAN Y H.Technological innovation, industrial upgrading and regional economic development:Evidence from Chinas Yangtze River Economic Belt[J].Journal of Physis:Conference Series,2021,1827(1).

[20]李帅帅,范郢,沈体雁.基于知识图谱的产业集群研究进展评述与展望[J].地域研究与开发,2020,39(3):6.

[21]喻登科,涂国平,陈华.战略性新兴产业集群协同发展的路径与模式研究[J].科学学与科学技术管理,2012,33(4):114.

[22]刘松,李朝明.基于产业集群的企业协同知识创新内在机理研究[J].科技管理研究,2012,32(2):135.

[23]DANIEL F,PALLEZ F.A public strategy under construction? Coordination and performance in territorial innovation systems[J].International Review of Administrative Sciences,2016,82(3):418.

[24]邹琳,曾刚,司月芳,等.创新网络研究进展述评与展望[J].人文地理,2018,33(4):7.

[25]DI Y,WU Y,GOH M.Hub firm transformation and industry cluster upgrading: innovation network perspective[J].Management Decision,2020,58(7):1425.

[26]李优树.智能经济背景下的传统产业集群升级[J].人民论坛·学术前沿,2019(18):44.

[27]KAHLE J H,MARCON E,GHEZZI A,et al.Smart products value creation in SMEs innovation ecosystems[J].Technological Forecasting and Social Change,2020,156:120024.

[28]LIAO Q M,ZHEN H,ZHOU D.A study on the industrial symbiosis in maritime cluster considering value chain and life cycle-case of Dalian,China[J].Maritime Policy & Management,2021,1.

[29]傅兆君,陈振权.知识流动与产业空间集聚现象分析[J].地域研究与开发,2003(3):5.

[30]蔡铂,聂鸣.社会网络对产业集群技术创新的影响[J].科学学与科学技术管理,2003(7):57.

[31]QI Z,TANG T.Impact of government intervention on industrial cluster innovation network in developing countries[J].Emerging Markets Finance and Trade,2018,54(14):3351.

[32]徐维祥,陈斌.创新集群创新绩效影响机制研究[J].经济学动态,2013(10):89.

[33]李煜华,武晓锋,胡瑶瑛.基于演化博弈的战略性新兴产业集群协同创新策略研究[J].科技进步与对策,2013,30(2):70.

[34]孙卫东.产业集群内中小企业商业模式创新与转型升级路径研究:基于协同创新的视角[J].当代经济管理,2019,41(6):24.

[35]张学文.知识功能视角下的产学研协同创新路径:来自美国的实证测量[J].科学学与科學技术管理,2014,35(5):100.

[36]韩莹,陈国宏.集群企业网络权力与创新绩效关系研究:基于双元式知识共享行为的中介作用[J].管理学报,2016,13(6):855.

[37]许箫迪,王子龙,徐浩然.基于合作创新的企业集群竞争优势研究[J].软科学,2005(6):87.

[38]黄玮强,姚爽,庄新田.网络效率优化视角下的集群最优创新合作绩效[J].管理科学,2013,26(6):83.

[39]王莉,孙国强.集群创新网络协作机制对创新绩效的作用机理研究[J].软科学,2017,31(9):30.

[40]罗兴鹏,张向前.福建省民营企业产业升级协同创新机制研究[J].华东经济管理,2014,28(1):119.

[41]王玉梅,林少钦,孙玉洁.传统企业技术创新与转型升级协同过程与因子研究[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2018(6):54.

[42]李太平,顾宇南.战略性新兴产业集聚、产业结构升级与区域经济高质量发展:基于长江经济带的实证分析[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2021,48(1):78.

[43]周阳敏,桑乾坤.国家自创区产业集群协同高质量创新模式与路径研究[J].科技进步与对策,2020,37(2):59.

[44]乔玉婷,鲍庆龙,曾立,等.军民融合协同创新驱动产业园区高质量发展研究[J].科技进步与对策,2019,36(12):131.

[45]徐可,于淏川,陈卫东.在孵企业创新驱动研究:网络权力与关系承诺视角[J].南开管理评论,2019,22(5):38.

[46]侯光文,薛惠锋.集群网络关系、知识获取与协同创新绩效[J].科研管理,2017,38(4):1.

[47]王如忠,郭澄澄.全球价值链上先进制造业与生产性服务业协同发展机制:以上海市为例[J].产经评论,2018,9(5):30.

[48]陈智国,张文松.跨区域产业集群协同创新测度研究:基于京津冀区域协作的实证分析[J].求索,2017(7):80.

[编辑:厉艳飞]