论晚清差役在禁毁小说戏曲活动中的执法与犯法

2021-10-09张天星

张天星

(台州学院 人文学院,浙江 临海 317000)

差役,又常称衙役,指清代州县办理衙署行政外勤事务人员,主要包括皂隶、快手、民壮、捕役等,他们是州县差役的主体。此外,衙门里还有承办文书、册簿的书吏,属于衙署内勤事务人员,书吏和差役合称书差、吏役或书役,一起组成了地方行政主体。20世纪中期以来,清代差役是学界具有一定关注度的研究对象,瞿同祖、魏光奇、周保明等学者对清代州县差役的生存状态、职务性质、种类与数额、职能与分工、经济待遇、监察与管理、贪赃形式、制度弊端等进行了深入而全面的探讨,为我们认识差役群体和科学评价差役制度打下了坚实的基础。从行政体系上看,清代州县以下不设治,州县官是治事之官,而非管官之官,在地方官与民众中间,横隔差役人等,如果没有他们执行政令,政令将难以到达基层。从职能上看,差役类似于近代警察,代表国家行使权力。在清末警察制度创建之前,在频繁的禁毁小说戏曲活动(以下简称禁毁活动)中,从禁令传达到执行都离不开差役的参与,目前有关差役参与禁毁活动的专题研究尚付阙如。尽管与催征、捕盗、刑名等差役的主要职能相比,禁毁活动在差役日常事务中所占比例较小,但考查禁毁活动在基层社会如何落实,以及落实过程中对小说戏曲发展有何影响,都绕不开差役。分析差役参与禁毁活动的职能和弊端、官员在禁毁活动中对差役的纪律控制、差役参与禁毁活动对小说戏曲发展的影响,既可以丰富清代吏役研究,深化对差役群体的了解,也可以从政策执行的角度理解传统文艺管理制度存在的问题,还可以认识传统文艺管理制度近代转型中对管理人员的变革吁求。

一、差役参与禁毁的主要职能

差役中与禁毁活动关系最密切是负责外勤的捕、壮、快等役,但差役职责复杂,“一切奔走外差,因人而使,不必拘定责任也”[1]707。严格区分差役在禁毁活动中的职能和分工的确困难。整体上看,他们在禁毁活动的主要职责如下。

(一)传达。即传达禁令,从媒介上看,可分为口头传达、告示传达、禁牌传达三种方式。

1.口头传达。一是差役奉命向当事的优伶、戏班、戏园、书坊、书摊传达禁令,如“传谕各戏园,所有艳曲淫词一概不准演唱”[2]200,“传谕各书坊,并石印各局铺,一律销毁”[2]297。二是向地保人等传达禁令,并监督其执行。地保也是基层禁毁活动的主要执行者,地方官颁发禁令之后,一般要求差役把禁令传达给地保,“饬差传保分别谕禁”[2]349,并监督地保采取行动“实力严查,如违革责不贷”[2]322。

2.告示传达。差役负责把禁毁告示四处张贴。城内告示多要求张贴于戏园、茶肆、书馆或书坊门首以及沿街通衢,差役还要奉命下乡张贴告示,“饬差发贴四乡”[2]33。地保有承应官差之责,差役下乡张贴时也会要求地保配合完成,“传谕差保持赴各乡张挂”[2]35。

3.禁牌传达。一些官员还饬令把查禁条款书于木牌之上,或饬差役每日“掮牌游行街市,以冀触目惊心”[2]228。或饬差役持禁牌至所属各乡镇巡查[2]268-269。当然,这三种传达方式并非判然分别,例如在张贴告示和持牌游行的过程中,差役也会口头传达禁令。

(二)侦查。侦查违禁信息和人员是差役的主要职责。从透明度上看,可分为明察和暗访,而以后者为主。例如,1884年4月,宁波查禁串客,鄞县知县“密饬干役多名,往四乡密查暗访”[2]213。从持续时间上看,可分为作为日常事务的长期侦查和执行具体任务的短时侦查。前者如1882年4月,上海公共租界会审谳员陈福勋传谕各戏园永禁淫戏,“密饬捕役,随时查报”[2]710。就是要求捕役把稽查戏园搬演淫戏作为日常事务。后者如1899年8月,上海知县王豫熙访闻西北乡念七保十二图车袋角地方日夜演唱花鼓,立饬差役前往查访,禀明核办[2]288。除了要求差役把访知的违禁信息及时上报外,地方官一般还授予差役侦查时直接拘捕违禁者的权力,如“选派差役四出访提”[2]14“签差四出查拿”[2]92。差役基本为土著,熟悉当地街衢村落,如果认真侦查,效率较高,特别是暗访时他们往往“脱去号衣,潜往窥察”[2]304。防不胜防,许多小说戏曲违禁案件之事发就源于差役侦查。1898年11月,苏州查获邵秋庭贩卖《红楼梦》等“淫书”案。吴县知县凌焯侦缉该案时,饬差访查,卖书人不知该差底细,如实以告,很快即被侦破[2]249。差役侦查犹如“达摩克利斯之剑”,是戏班、优伶或书坊、书肆要不时提防和规避的问题。

(三)制止。官员如果没有拘提违禁者讯究的想法,仅饬差谕令停止即可,包括两种方式:其一,勒令停止。1881年9月28日夜,宁波二境庙上梁,附近东殿庙、茶场庙、大树庙、念条桥、开明桥等各雇班演戏,被知府宗源瀚访闻,立饬差役持牌往禁,事遂中止[2]188。其二,驱逐出境。把外来戏班、艺人和书贩逐出辖区之外。1905年7月,宝山县西南乡入夏以来,到处搭台,招人演唱花鼓。知县王得庚密饬干差四名,拘提为首之人重惩之后,又饬该差“务将花鼓班恶党驱逐尽绝,不得稍事逗留”[2]354。差役在制止违禁时,有时还要承担封钉园门、拆毁戏台、押封戏箱、没收行头乐器、收缴刊本板片等任务[2]192,403,让所谓的违禁行为一时难以为继。

(四)传讯。地方官在禁毁活动中需要晓谕或者讯究的当事人,则签差传唤。1890年7月上旬,上海公共租界谳员蔡汇沧饬差分批传齐租界内书肆25家、书坊14家,发给应禁书单1册,谆谆劝禁淫词小说[2]223-224。当事者如不听传讯,官员就会派差签提讯究,“如仍不到,改签提单”[2]453。

(五)拘捕。拘捕违禁主要由差役承担。但拘捕违禁又并非仅是捕役之责,遇见人多势众或抗命不遵之情形,其他差役也要奉命支援。1903年7月,上海北新浜搭台演唱花鼓,吴淞司沈稚泉督率差勇前往谕禁,演唱及组织者置若罔闻。沈回禀知县汪懋琨,汪饬派“皂头金顺率同通班下乡捕拿”[2]333。所谓通班,即皂、壮、快三班,他们是州县衙门差役的主体,换言之,此次捕拿,县衙差役几乎倾巢出动。

(六)质证。差役在侦查或拘捕违禁时,也是证人或指控者,官员审讯违禁者时,差役一般要到堂指控或作证。1896年4月,书贾张根堂把《肉蒲团》改名《觉后传》,《日月环》改名《碧玉环》,从苏州捆载来沪销售,被会审公廨廨差赵银河访知,搜出书籍,解送公堂,禀称此人专惯刻印淫书,并纠人赌博,请求讯惩。张当即被判以具结保释,淫书销毁[2]251。从司法角度看,此案中的赵银河就身兼缉捕、指控、证人等多重身份。

(七)行刑。晚清官员审判违禁案件时,并不遵照《大清律例》所规定的对小说戏曲违禁者处以杖、流、徒等重刑,而是违禁男性多判以笞刑,女性则处以掌颊,如“各责五十大板”[2]171“重责数百板”[2]187“饬差各责数百板”[2]210“二女伶各掌颊二百”[2]266等。根据分工,对这些违禁者行刑的应为差役中的皂班。笞责、掌颊等肉刑之外,官员还喜好对违禁演戏者判以游行示众或枷示,此类惩罚也由差役执行或监督执行,游行时,差役和浓抹淡妆的优伶不免拥塞通衢,引人围观[2]162。

(八)销毁。收缴的乐器行头、刊本板片如需销毁,也由差役完成。1896年10月3日,上海会审公堂谳员屠作伦在公廨庭前销毁查获的数百部《野叟曝言》及板片,“饬差役将石击碎,书片堆积庭中,付之一炬,历半日之久,尚觉烟雾弥漫”[2]258。1910年11月,蒲圻县马知县因公途经乡村,遇见两处正搬演花鼓,当即饬差拘拿演戏者究办之后,又饬差将戏台、戏箱、戏衣、锣鼓各物当场一并焚毁[3]。

(九)护卫。地方官亲自参与查禁,或晓谕民众,或微服私访,或缉捕违禁,差役则充当侍卫及向导。1909年,娄县枫泾施等处屡请弛禁演戏,知县刘怡严词批驳之后,恐乡民仍旧开演,11月14日,刘怡带同图差,乘火车前往该处谕禁[2]447-448。图差一般负责催征,熟悉辖区,刘知县此次下乡禁戏特意带同的图差既是向导也是护卫。

以上是对外勤差役在禁毁活动中的职责分述,这并非说内勤吏役很少参与禁毁活动,地方官一般因事遣差,并不完全依据职能,如知县之家丁侦查违禁有之[2]203,收缴乐器亦有之[2]244。职能上属内勤的书吏也参与禁毁活动:其一,差役往往是在书吏的带领下执行公务,书吏、差役(包括里差)和家丁常常需要通力合作,才能圆满地完成一项任务[4]190。其二,书吏主要职责是缮写文书,与禁毁有关的禀、告示、札文、差票等多出自书吏之手。1900年3月,杭州士绅樊彭伯纠约同志,具呈学政文治通饬各属严查书肆,不准销售淫书小说,文治遂“命书吏缮文,分别移咨办理”[2]293。此次禁毁活动的咨文即由书吏缮写。1902年1月,上海英界山东路会仙髦儿戏馆女伶搬演《小上坟》一剧被包探张才宝将掌班人朱锡臣传至英美租界公堂惩处后,谳员张辰“随即饬吏缮成告示,严禁淫戏,违干重惩”[2]319。据此可知,禁毁告示不少也出自书吏之手。其三,书吏人等是禁毁政策连续性的重要保证。“铁打的衙门流水的官”,清代地方官采取回避本籍制,任期较短、调任频繁,造成了他们对辖区民情的隔阂,书吏则基本为土著,熟悉当地民情,且承充期限较长甚至在实践中根本就没有期限①清代虽有役吏承充“五年役满”的规定,但在实践中几乎难以见到年限的限制。详参周保明《清代地方吏役制度研究》,上海书店出版社2009年版,第173-176页;魏光奇《有法与无法——清代的州县制度及其运作》,商务印书馆2010年版,第147-150页。,检收册籍档案是他们的重要职责,可以保障地方施治的连续性。他们可以通过建议、参谋、援案等方式策动地方官发起禁毁运动,让禁毁活动在每届官员任上得以连续。我们可以从两个方面推知此结论:一者不少禁令是官员根据“援案”“成例”“向例应禁各书目”,即根据以前的法规惯例颁布的[2]50,178;二者许多地方官下车伊始即颁布查禁谕令②《申禁敝俗示(节录)》《禁条示众(节录)》《黄堂条教》《整顿风俗》《新政可观(节录)》,详参张天星《晚清报载小说戏曲禁毁史料汇编》,北京大学出版社2015年版,第19页、第34页、第55页、第56页、第71页。。而这两个方面都离不开书吏人等在档案或参谋方面的支持。总之,书吏和差役一起参与了晚清频繁的禁毁活动,尤其是后者,在禁毁活动中代表国家机器,行使执法权,是禁毁政策在基层落实的重要保证。相当多的小说戏曲按照官方提倡的主流意识编撰和传播,差役人等与有功焉。

二、差役参与禁毁活动的弊端

晚清州县差役人数众多,“大邑每至二三千人,次者六七百人,至少亦不下三四百人”[5]。负责衙署外勤事务的捕、快等班,“一般城乡分驻,按班轮值”,有的州县“散役和小差分乡坐场”[4]198,遍布城厢乡村,形成布控相对严密的治理网络。应该说,在这样一个差役众多、布控严密的基层社会里,小说戏曲违禁案件一般会疏而不漏、法网难逃,但实际情况却不尽然,其中就少不了差役执法犯法的“贡献”。

(一)借端勒索。清代不少禁毁谕令都声明,严禁官吏借端勒索。但对于许多随时准备敲诈勒索的差役而言,他们惟恐辖区无事,一旦有事,则可遇事生风,乘机勒索渔利。1898年2月13日夜,无锡某甲应苏州三多桥锦昌茶室女店主之邀在茶室内演唱《玉蜻蜓》,被长洲县差侦获,某甲被十余名县差殴辱并解赴县署之后,差役们仍不干休,气势汹汹,向店主寻源溯委,店主迫不得已,“即请邻右地保为之排解,以羊数头为若辈寿,该县差等意犹未足,索取甚奢”[2]273。1904年5月,清廷查禁《新小说》等书刊,禁书告示一出,开封、上海等地差役即借端搜查书肆,实则索费[2]340。有的差役勒索书贩不遂,就声称其售卖淫书,拘拿讯究[6]。清代蒲城还曾发生差役将违例演戏者勒索逼迫直至自尽的案件①详参(清)辛从益《辛筠谷年谱一卷》,咸丰寄思斋藏稿本。,可见差役借口查禁,勒索之贪婪。如果没有查禁任务下达,一些差役则常持开列禁花鼓、禁赌之类的十禁牌,下乡巡查,实则借以敛钱,地保也常与之合谋,“任情需索,不遂其欲,则大言恐吓”,“畏事者虑生枝节,只得照给,以求安静”[2]269。一些官员转而冀望注重名节的士绅主持乡村禁戏活动,不令“书差赴乡”[2]62。这也是防范差役勒索的不得已之举。

(二)受贿包庇。妓馆、戏园、赌场等投资少利润高的娱乐业,差役竞相染指、从中渔利。漳州娼楼赌馆“甲于通省,皆各衙门书差舆夫包庇,每月送娼赌费三百元至署,家人十数元、数十元不等,此乃道中陋规”[7]。城镇戏园负责对付官场地面的头目人也主要由差役担任,“衙门中差役,与戏界相熟者谋得此事,遇有与官面交涉之处,则尤易办理矣”[8]。乡村醵资演戏,有经济来源,差役一般能从城乡演戏中牟取私利、分一杯羹,包庇故纵。差役对辖区的小说戏曲违禁有侦缉、禀报之责,如果违禁者能“遍贿地保差役,互相蒙蔽”则“官不得知”[2]714。在查禁活动中,受贿的差役则会预为关照[2]191。如果不向差役行贿,他们将选择性执法[2]193。差役受命前往禁止,得了好处,甚至“坐于台前忝然观看”[2]189,并不禁止。差役得规之后,“假作痴聋,不复举发”[2]346。甚至截留官方查禁告示,并不张贴[2]92。如果有官员严禁,差役受贿之后,官员方禁于前,违禁复萌于后,“地方公役均有陋规,遂不过问”[2]784。据言,1890年,江苏布政使黄彭年发起查禁淫词小说运动,因差保索取规费,“以故书肆中鲜有将书板缴进者”,严厉的禁毁运动遂大打折扣[2]576。许多禁毁告示对差役借端接受陋规提出警告,“如差保得规,一概究惩不贷”[2]36,官员明白违禁者肆无忌惮“大都贿结差保所致”[2]44。社会舆论也认为禁戏禁淫书之所以屡禁不止,“其故由差役得贿包庇”[2]438,“适为差役生财之道”[2]572。官方和民间指责差役受贿包庇的舆论比比皆是②兹更举数例:余治《禁止花鼓串客议》:“盖若辈串通胥吏,奉票下乡,得钱即纵,蒙混禀覆,相互隐瞒,官长清查,差房中饱,比比然也。”(详参王利器《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,上海古籍出版社1981年版,第316页。)1900年2月,鄞县知县徐柱国就把淫戏屡禁不绝归咎于兵役和地保,“皆因兵役地保得规包庇所致”。(《力挽浇风》,详参张天星《晚清报载小说戏曲禁毁史料汇编》,北京大学出版社2015年版,第72页。)1902年3月,鄞县知县黄鞠友也把串客屡禁不止归罪于吏役地保,“究其从前屡禁不遵之故,皆因兵役、地保得贿包庇所致”。(《整顿风化》,详参张天星《晚清报载小说戏曲禁毁史料汇编》,北京大学出版社2015年版,第86页。),说明禁毁活动中差役受贿包庇实为人所共知的弊政。

(三)勾连违禁。演戏、评书和刊售违禁小说,一般能带来经济收入,差役遂与违禁者沆瀣一气,串通分肥[2]747,此现象在演戏聚赌中表现尤其突出。晚清赌风极盛,“上自公卿大夫,下至编氓徒隶,以及绣房闺阁之人,莫不好赌者”[9]578。演戏可以招集多人,聚赌抽头,“故欲图聚赌,必先谋演戏”[2]682。无赖、赌徒等常与差役勾结起来,差役参与分肥、抽头,并不禀告或禁止[2]802。光绪《镇平县志》载,该县每至八九月后,即有匪徒设标场、演戏聚赌,谓之开标,“其魁谓之标首,皆里中豪强能把持衙门、勾结胥吏者为之”。开标必须聚众,聚众之法有二:“开宝场、演采茶是也。”③④ 详参(清)吴联元《(光绪)镇平县志》卷三《教养》,光绪六年刻本。开宝场即设赌局,演采茶即搬演采茶戏。有此二法,即可聚集千百人,标场之中酒池肉林、美茶异果鸦片咸备,赢则食,输则当,“纩而往,裸而归者,比比也”。标场之后,官吏、胥役、兵弁因是而肥,而民众倾家荡产者有之,盗窃之案也因此倍增④。晚清金山县亦是如此,金山赌馆无论何地,皆胥役人等得受规费,壅于上闻,有绅士禀奉松江府札饬查核而无果,反致触犯管图差役之怒,阖邑绅士“闻此咸效金人之三缄”[10]。1895 年 8 月,金山县张堰镇石皮弄、盛家浜、刘家堰、韩家坞诸处演戏聚赌,由于有差役参与组织、包庇,“大庭广众之间,竟为县主法令所不及”[10]。差役勾结棍徒,组织违禁,往往会形成禁令难以推及的“真空地带”,禁令遂成具文。

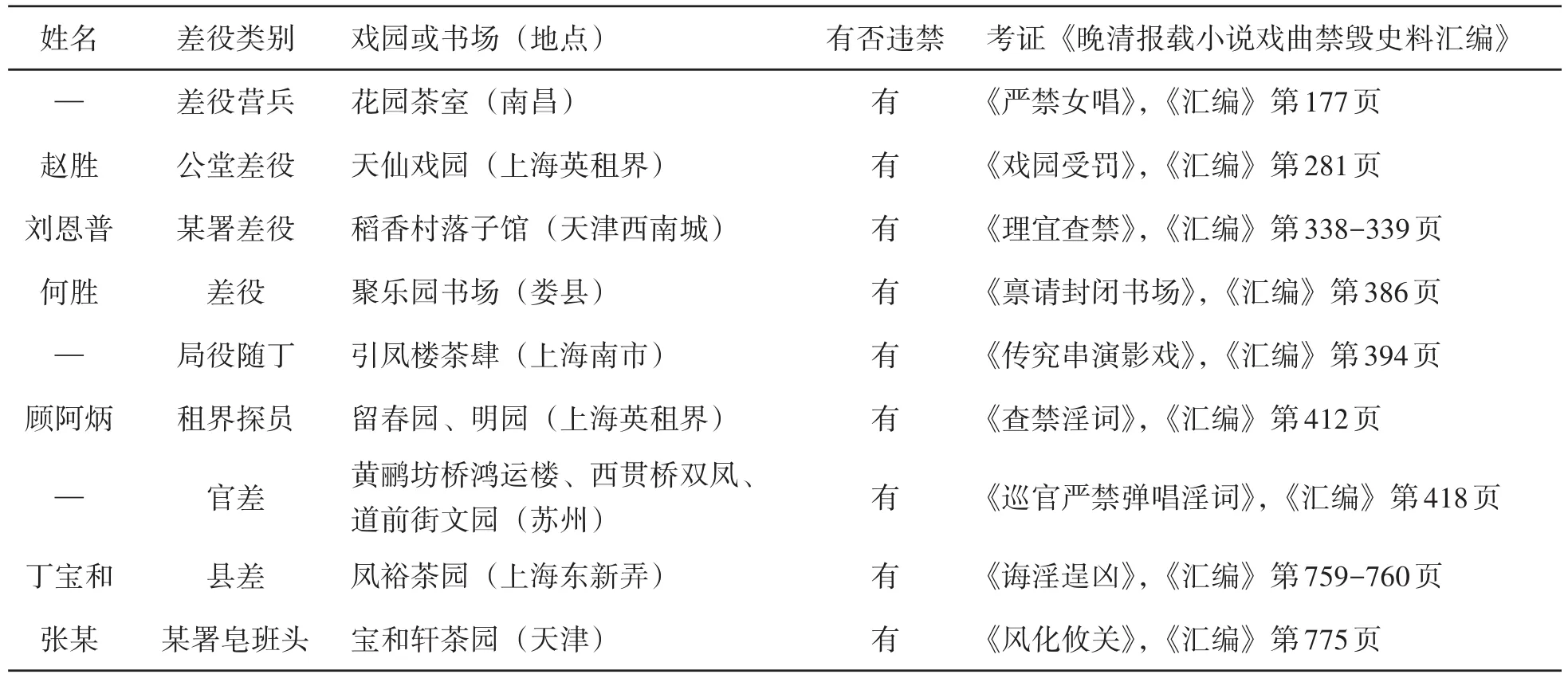

(四)带头违禁。差役以公务身份为掩护,能为违禁活动大开方便之门,不少差役还身兼会首、戏园主、书场主,带头违禁。组织赛会演剧可以抽头、敛钱,从中渔利,赛会演剧一般由会首主持,会首则常由差役担任,“其所谓会首者,在城,则府州县署之书吏衙役;在乡,则地方保长及游手好闲之徒。大约稍知礼法而有身家者,不与焉”[9]575。清代中期以后,各地赛会演剧在地方官示禁之下,“而一年盛于一年”[9]575。其背后就离不开充当赛会演戏会首的差役的执法犯法。一些差役还利用身份之便,开设戏园、茶园、书场,像晚清上海,“各戏园主大半为衙署中之公差”。由于差役往往一身而数名,“或明明姓赵而卯簿则称钱某,或明明姓王而差名则呼郑某,致令官府无从查核”[2]517。在差役身份的掩护下、相互包庇蒙混,带头违禁,参见表1举例。

表1 晚清差役所开戏园、书场违禁举例

差役欺弱畏强,对于訾议其违禁者,甚至打击报复。如表1中的县差丁宝和所开茶园,演唱摊簧,《字林沪报》记者报道了该茶园的违禁行为,丁宝和对该记者“竟在稠人广众前肆行殴辱”[2]759。差役日常蛮横可见一斑。笔者尚未见到有关差役开设书坊书局书肆、刊售违禁小说的记载,但在差役徇私舞弊、无孔不入的晚清,也不能排除此现象的存在。

差役在禁毁活动中所暴露弊端的要因,与他们在其他公务中表现弊端之原因并无二致,此方面研究甚多,概括起来主要原因有二:其一,政治身份低贱。清代法律规定差役为剥夺政治权利的贱役,“限其出路,卑其流品,使不得并于君子士人者,吏也”①详参(清)贺长龄辑《皇朝经世文编》卷1-10,光绪十三年石印本,第48页。。差役阶层被排斥于官僚体制之外,其子孙也一律不准入仕应试。贱役身份导致良谨自尊之人逃避从业差役,差役大多为凶顽恶劣之辈,差役也自轻自贱,进而视法律为具文。其二,经济收入微薄。降身为差役的好处一是可免杂役,二是可获得工食银。但工食银微薄,不足以养家糊口,而且一般还领不到手,“较为普遍的情况是,州县官并不发给差役工食银,而任其在办差过程中敲诈勒索”[11]180。差役敲诈勒索而来的部分费用名曰规费,为州县衙门所允许,它既为衙门运转提供了部分经费,也是差役生活的主要来源,被视为合法收入,“乃地方历来之成例”[12]。而且,州县等地方官的主要收入也依靠书吏、差役去获取,经济上官、吏、差相互倚重[13]。由此,差役素质之低劣、吏治之腐败可想而知。

三、官员对差役参与禁毁的纪律控制

官员要推行政令和发展仕途,又必须把差役不法尽量控制在可控的范围之内。地方官在禁毁活动中尝试了一些提高差役查禁效率或控制差役不法的举措。

(一)选派干差。挑选有才能、能办事的差役,即所谓的“干差”“干役”“干捕”执行禁令。在办事和守法方面,干差一般是官员信得过之人,可提高查禁效率,减少对民间的骚扰。1892年7月,宁波知府胡元洁访闻西南乡标社裘漕地方有人雇演串客,当即派干差往拿,一举将串客艺人及雇请者10人拘获到案,从重笞责[2]228-229。1902年1月,上海会审公廨谳员张辰访闻席柏君、陶林春二人私印《石头记》等“淫书”,潜行出售,特饬干差协保前往密拿,当将二人拘获,并起获书籍数百部[2]320。当一般的差役查禁无果时,官员会添派干捕,勒限拿究[2]368。上级官员要求地方官实力查禁时,也特别要求签派干差[2]177。选派干差俨然是地方官执行查禁的“杀手锏”。

(二)签票为凭。签即令签,票即传票。“差役奉票传案,是舞弊的主要机会。”[11]194在查禁活动中,为了减少差役滥用权力、巧取豪夺,也是给当事人说明差役是奉命行事,官员派差役制止、传讯、拘捕违禁时,一般向执行命令的差役发给令签或传票,如“(邹知府)传集差役,给以牌票,按园谕令闭门,如违带案严办”[2]226。“(谳员张辰)签差将惯售淫书小说之文宜书局陈茂生及青莲阁门首摆摊之李问轩等拘拿到廨,奉饬押候,讯供严办”[2]313。按规定,签票一般是一票(签)一差,按时缴销。在禁止演戏这种群众性娱乐活动时,差役如果不能现场出示签票,则难以服众。1887年2月,宁波西乡庙社演戏时,爆发了乡民殴打差役和营兵的暴动,最后由乡中绅耆调解寝事,差役和营兵即便被打也不敢上报,据说就是因为前来禁戏的差役无票拘人[2]208-209。签票既是官员监督差役的重要手段,也是差役执行禁令时体现公信力的标志。

(三)减少下乡。官员常住城内,对乡村的监控较弱,差役下乡查禁,假公济私、敲诈勒索,因之而起。一些官员“不令委员书差赴乡”[2]63,转而冀望公正绅士参与查禁,以防范差役人等借查禁之名为害闾阎。有的官员在必须派遣差役下乡缉捕违禁时,特意借调兵勇参与,分途缉捕,让他们相互监督和制衡,“庶免差保朦蔽”[2]53。

(四)官员督率。为了避免差役查禁不力或不法,有时地方官不得不亲自带同差役查禁,或亲率差勇拘拿[2]345,或亲带差役下乡禁止[2]447-448。但地方官人少事冗,不可能事事躬亲,督率差役查禁只能偶尔为之。

(五)奖赏激励。为提高差役人等的查禁积极性,宁波地方官曾多次开列查禁串客赏格,“有连同戏具获送府县衙门者,每获一名赏给一千文,能获十名赏十千文,以次递加”[2]15。激励之下,府署头役曹某将串客艺人诱骗至宁波城内演出,然后密报兜拿,结果三名艺人被捕到案[2]237-238。

(六)劝善教化。即官员教化差役积极禁毁,特别是利用果报劝化差役。清代社会果报观念流行,禁止淫戏和淫词小说可以获延续子嗣、助登科第、获意外财等善报。不少官员倡导用果报教化役吏积极参与禁毁,清代官吏中流行的《当官功过格》说禁止台戏,“一日算十功”[14]。乾隆年间历任州县官、知府、道台的宋楚望所辑《公门果报录》的主旨就是以果报劝化役吏,其中说:花鼓淫戏及戏班搬演小戏,最为风俗人心之害,第一须严禁。若能严行究办,阴功极大,子孙必科甲连绵。查禁淫书小说,亦是积德之举[15]。只是有多少差役接受此类教化而自觉禁毁,则不得而知。

(七)问责惩罚。地方官惩治差役不法的主要方式有记过、罚金、杖责、笞责、枷示、革除乃至徒流等刑罚。但差役在禁毁活动中因查禁不力或受贿勒索而遭到官员惩处的事例较少见。笔者认为造成此现象的原因是:官员对禁毁不力或借查禁受贿、勒索的差役查处本来就少,毕竟相比刑名、钱谷、捕盗等要务而言,差役参与禁毁事务的权重次之,官员和差役投入的精力也次之,且刑名、钱谷等要务也是差役不法的主要领域,是官员监督的重点。但即便是官员监督差役的重点领域,官员对差役不法也很少查处。通常情况是:官员或因需要依靠差役执行公务,或因维护专制权威,或因自身不廉洁,他们对差役往往采取包庇、回护的态度[11]197-198。据笔者所见,在禁毁活动中官员对禁毁不力或不法差役惩处方式有:

1.罚金。仅见一例。1898年11月,上海公共租界会审公堂差役赵胜所开天仙戏园违禁演唱《打斋饭》,谳员郑汝骙商诸陪审官梅尔思,以赵系办公人,未便从宽,判罚洋一百元了事[2]281。

2.笞责和关押。1906年8月,上海道署差役魏茂茂因勒索书贩彭永桂30元不遂,将彭拘解讯究,哪知索诈事发,结果魏茂茂被总工程局判笞责二百板,关押四个月以儆[2]364。但其子多次赴局求释,魏茂茂仅关押30余天,即被交铺保开释[16]。

3.革除。此方面并非直接证据,而是来自告示,即官员屡屡在查禁告示中申明“将得规差保随时察访革究”[2]72。官员三令五申的警告,正是差役人等在禁毁活动中经常得规包庇的映射。但赵胜和魏茂茂这两件案件一定程度上说明:官员对差役带头违禁和借端勒索的判罚较轻,一般不会判处斥革。

为落实禁令、提高查禁效率,尽管地方官采取了一系列措施监督差役,但实际收效有限。首先,选派干差、减少下乡、亲自督率、奖赏激励都是偶一用之的权宜之计,不能持之长久。选派干差和亲自督率都会因官员和干差人少事繁、难以事事躬亲而只能偶尔用之;差役日常要分驻城乡,禁毁活动尤其是禁戏活动的主战场是乡村,告示需要“饬差发贴四乡”[2]33,执行禁令也需要差役“四出访拿”[2]214。减少差役下乡也不可能持久或根本无法实施。此四者中,唯一可以长期且普遍贯彻的是奖励激励,但也殊难坚持或推广。如果缉捕违禁每次要奖赏,那么比之更重要的差务,如捕盗、催征、刑名等是否每次也要奖赏?所以时人认为:缉捕违禁本是差役分内之事,竟发展到官方要用赏格来激励他们去执行的地步,这本身就是“令有所不行”的表现[2]512。其次,签票为凭和劝善教化则属于软手段,禁毁过程中能起到多大效果还是要靠差役的自觉性。以上皆是基于地方官实力查禁、不许差役收取规费的基础上作出的判断。实际上,地方官允许差役或明或暗地借查禁之名收取规费的现象相当普遍。清代嘉定县花鼓戏屡禁不止,该县地方志的编纂者认为皆因衙门吏役和地保接受规费所致:“文武佐杂衙役皆有使费,仓差地保元若辈护符,官虽示禁,空文而已。”①详参(清)程其玨修,杨震福纂《(光绪)嘉定县志》卷八《风俗》,光绪七年刻本。乡下如此,城镇亦然,天津戏园、书场为顺利开演,也向差保使费[2]188。地方官既要提高差役的查禁效率,又要预防他们借故查禁受贿勒索,还要允许他们适度索取规费,这不啻是一个环环相扣的、无解的制度难题,“制度的恶劣导致从政人员的劣化,从政人员的劣化反过来又导致政治的劣化,清代州县吏役制度就陷入了这种恶性循环之中”[11]395。官方禁毁政策在这种恶性循环的吏役制度中被抵消,在这种政治制度下,差役之积弊无孔不入,自非禁毁活动一者而然。

结 语

差役“为官之爪牙,一日不可无,一事不能少”[1]706。地方官依靠差役全面推行禁毁政策,晚清差役的确查获了大量小说戏曲违禁案件,其中还出现了像上海会审公廨廨差赵银河这样积极禁毁的差役代表②赵银河的查禁活动详参张天星《晚清官方禁毁〈野叟曝言〉考述》,《无锡商业职业技术学院学报》,2018年第1期,第95页。。差役是官方禁毁政策得以维持和落实的保证,差役参与禁毁,一定程度上促使小说戏曲编撰和传播按照官方意志的方向发展。但整体上看,差役受贿、勒索、勾连或带头违禁又相当程度上抵消了禁令的执行力度,并一定程度上造成了屡禁不止现象。差役对禁毁政策的执行和违反对小说戏曲发展而言不啻是一把双刃剑:一方面,无论官方和士绅如何声色俱厉地强调禁毁,都不能阻遏所谓的违禁小说戏曲的生产、传播和接受。另一方面,差役的受贿勒索、攫取规费,增加了小说戏曲生产、传播和接受的成本,从业者千方百计地依恃公权或寻求庇护,甚至形成行业潜规则,又不利于小说戏曲的发展。以演艺业为例,晚清戏班、园主、书场主、茶馆必须经常考虑打点差役,如果他们“索规费未遂”,则开演艰难[2]163。如果遂其所欲,则“使费益巨”[2]188,从业者转而亏损或所获无多。差役对从业者而言是一种权威的存在,甚至土棍也打着差役的招牌浑水摸鱼,有的土棍冒充差役拘拿演戏首事人勒索[2]242,有的土棍托名差役给唱滩簧的茶馆提供保护,实则诈费[17]。晚清演艺行业有两个值得注意的怪象:其一,如上文言,差役竞相开设戏园、书场、茶馆,或担任会首,以公权作为后盾既获利其中,也违禁其中。其二,从业者千方百计地寻求租界、洋商或权豪势要的庇护③晚清新闻出版机构和戏园偏好托身租界,戏园也偏好托名洋商,如上海各戏园“皆托名洋商”。(《禁演淫戏述问》,详参张天星《晚清报载小说戏曲禁毁史料汇编》,北京大学出版社2015年版,第205页。)镇江宝丰戏园和群玉戏园皆曾托名洋商。(《严禁戏园演唱淫戏》《禁演淫戏》,详参张天星《晚清报载小说戏曲禁毁史料汇编》,北京大学出版社2015年版,第95-96、351页。)虽然它们托身租界和托名洋商的原因不一,但规避差役人等以查禁为名借端勒索属于重要原因则可肯定。,戏班领班人也多请衙门差役担任[18]。这两个不正常现象是政府、官吏、兵勇、流氓等势力逼迫的结果,其中当然也少不了差役执法犯法的驱赶推动。因此,相当程度上讲,中国传统文艺管理制度的近代转型,必须是管理人员身份权责及其管理观念和方法的变革,这些变革的开端就包括变革和超越差役参与的小说戏曲管理制度。