疫情期间在线教育效果调研及改进策略研究

——以山西省太原市为例

2021-09-28王健,高凯

王 健,高 凯

(辽宁师范大学计算机与信息技术学院,辽宁大连 116081)

0 引言

2019 年12 月新冠疫情出现后,为保障学校师生安全,教育部发出“停课不停学”倡议:利用网络平台进行在线教学。在线教育指基于网络的学习行为,其特点是多阶段、新任务、新环境。截至2020 年5 月8 日,全国在线开学的普通高校共计1 454 所,103 万余名教师开设107 万门,1 226万门次在线课程,参加在线学习的大学生达到1 775 万人次,实现了泛在学习目标,即处处可学、时时可学[1]。沈宏兴等[2]总结上海交通大学教学实践以及疫后情况,完善立德树人目标,提出将在线教学的技术优势保持下去的建议,推动了后续教学方法和教学模式的创新;谢幼如等[3]对“停课不停学”期间相关案例进行系统分析,结合在线教育基本原理和教学理论,构建在线教学方式分析模型,指导在线教学规划与实践,促进新时代在线教育教学持续健康发展;李文昊等[4]探究了疫情期间学习者在线学习情绪问题良方,提出解决情感焦虑的解方。此解方不仅能帮助学习者树立正确的价值观,还可有效提高学习者线上教学的情感体验,从而促进在线教学行为的发生。诸多学者对发达地区线上学习期间各种可能影响教学效果的因素进行调查分析,提出相关措施,但由于地域差异,一些欠发达地区在线教育存在诸多问题,欠发达地区响应“停课不停学”号召,整体提升其在线教学效果的研究还较少。本文以此为切入点,通过问卷调查对欠发达地区在线教学进行研究,以整体推进后疫情时期线上线下教学活动开展。

1 在线教育发展概况

国外在线教育发展经历了从开放教育资源到翻转课堂,从慕课到混合式教学历程。2001 年,以美国麻省理工学院为首的一批世界一流大学启动了开放课件项目[5]。2002 年,联合国教科文组织将开放课件扩展到开放教育资源。此后,各国高校相继将部分课程放到网络上全球共享,如法国的巴黎高科技工程师学校集团、日本的京东大学等等。在共享过程中,微课逐渐兴起,短小精悍的教学视频可以反复观看,其中最具代表的便是2004 年萨尔曼·可汗创立的非营利性教学平台“可汗学院”。随着互联网的飞速发展,大规模开放在线课程“慕课”应运而生。2008年加拿大教授阿萨巴斯卡大学教授组织了有2 000 多名学习者参与的线上课程,率先实践了慕课的教学理念。2012年称为“慕课元年”,哈佛、MIT 等美国顶尖大学陆续打造了Coursere、Udacity 等慕课平台。随着MOOC、微课在高等教育中的应用探索,混合式教学成为当前高校课堂教学改革与创新的重要实践方式[6]。

国内高校在线教育经历了从现代远程教育到精品课程建设和以慕课为主的在线教育蓬勃发展两个主要历程。在函授教育、广播电视教育之后,我国产生了以信息技术和网络为基础的第三代现代远程教育。2001 年,教育部扩大现代远程教育学院试点,从38 所院校扩至45 所,至2006年先后批准了包括普通高等院校和中央广播电视大学在内的68 所现代远程教育试点。以此同时,教育部启动了“高等学校教学质量与教学改革工程”精品课程设计,于2007 年累计发布国家级精品课程约1 800 门。至2013 年,750 所高校参与了课程建设,共3 909 门国家精品课程上线,故2013 年称为“中国在线教育元年”[7]。2019 年,801门课程入选第二批国家精品在线开放课程。2020 年新冠疫情期间,教育部组织37 家在线课程平台和技术平台率先面向全国高校免费开放在线课程,带动了110 余家社会和高校平台主动参与,推动了在线教育发展。

2 在线教育理论依据

在线教育是一种师生时空分离,基于媒介的教育教学实践[8]。在线教育与面授教育最本质的区别就是教的行为与学的行为在时空上发生分离,故在线教育可以探究社区理论为支撑,落实到教学过程、师生交互过程中,因此等效交互理论可作为其理论支撑。

等效交互原理源于加里森和安德鲁关于交互的研究。加里森和安德鲁指出正规教育情景中的3 个关键因素分别是学生、教师和教学内容,提出这3 个关键因素之间的3 种交互关系:学生—教师;学生—学生;学生—内容。指出只要3 种交互中有一种处于较高水平,其他两种交互就水平较低,甚至被消除,深入、有意义的学习就能得到支持,且不会降低教学体验[9]。该原理是一个和实际教学交互密切相关的原理,日渐应用到正式学习和非正式学习领域,也符合成人学习者在日益忙碌的社会的学习预期,实现最高效的学习效果。在线教育最突出的优势就是便捷的交流互动方式,该原理有效支撑了线上教育进行。

探究社区理论是研究在线学习的有效理论框架,以“探究是一项社会活动,是教学体验本质”的观点为基础,以社会建构主义理论为导向,强调在线学习互动的重要性。该理论假设一个有价值的在线学习体验是通过教师和学生组成一个社区成员互动进行的。为了使这个社区进行有意义的学习,需要3 种形式的存在感(教学存在感、社会存在感和认知存在感)相互作用、相互影响。3 种形式的存在感共同创造一种有意义、协作性和建构主义氛围,这是高等学习所必须的。[10]

3 大学生在线教育调查结果分析

为了解山西省太原市疫情期间大学生在线学习情况,对太原市几所高校进行问卷调查,被调查者通过问卷星网站进行电子问卷填写。共回收问卷210 份,剔除无效问卷,最终有效问卷为195 份,问卷有效率为92.9%。从硬件条件设施、学习平台的选取、学习资源类型、教学模式类型、线上教育问题与优势、教学效果分析等方面编制适合该地区的学生问卷。其中,教学效果调查采用李克特量表,非常不满意到满意分别用1-5 表示。

3.1 硬件条件设施

调查显示,该地区大学生在线学习的硬件条件有保障。大学生此期间常使用的设备为手机,其占比例高达44.76%;22.38%的学生仅使用电脑上课,30%的学生表示多设备同时使用。该地区网络环境能够满足学生上课需求。68.57%的学生在宽带环境下进行网上学习;利用4G网络的学习者占27.62%;不足3%的学生利用5G 网络;仅有1.43%的学习者无网络环境。对于网速等客观因素,30%的学生使用网络顺畅,59.05%的学生网络偶尔掉线。

3.2 学习平台选取

特殊时期,功能多样的网络学习平台发挥了重要作用。依据调查结果将网络平台分为4 大类进行阐述。

(1)支持同步在线教学。利用实时通讯媒体进行直播教学,构建一对一或一对多的网络教室进行同步教学。调查显示,QQ 课堂、钉钉直播系统、腾讯会议等成为师生教学的首选,所占比例均超60%,成为师生最青睐的网络平台。

(2)支持异步在线教学。异步教学指师生可不在同一空间,更可不在同一时间学习,即教学活动在时空上是分离的。中国大学MOOC、学堂在线以41.43%的比例成为师生异步教与学的首选。

(3)基于互联网互动的教学。Classin 教室、雨课堂等网络平台很好的实现了师生、生生之间的多元联系,实现了教育4 大教学要素的多重交互。对于利用互动类教学工具进行教学,调查中发现只有7.62%的师生使用。

(4)基于课后练习的在线教学。教学活动的目的是为教学效果展开,而当下可以体现教学效果的是形成性和总结性测试结果。在线教学实践过程中,学习通、课堂派以47.62%的比例高居榜首。

3.3 学习资源类型

线上教学相比传统教学,优势就是学习资源海量,学习内容呈现方式多样。调查显示,线上教学过程中教师提供的多是优质的教学视频,占72.86%,其次为电子教材、教学课件等电子资源。

3.4 教学模式类型

从教师授课模式、教师线上教学时间、教师出镜频率、学生学习策略、师生互动方式5 个方面调查教学模式。

(1)教师授课模式。调查结果显示,教师普遍采用的网上授课模式为直播讲解+在线研讨、播放录制视频相结合方式,比例超过50%。翻转课堂教学模式应用率只有18.57%,多数教师采用多元化的授课模式。

(2)教师线上教学时间。教师仍延续常态课堂习惯,进行90min 的直播课程,但55.24%的学生期望教师直播时间为30~60min,仅有3.81%的学生支持直播时间为90min。

(3)教师出镜频率。调查显示21.43%的教师在直播过程中一直出镜,而37.62%的学生期望教师偶尔出镜,恰当时机出镜既不会带来视觉疲劳,又会适度增加课堂趣味性。

(4)学习策略应用。34.29%的学习者依旧采用常态课堂学习方式,基于赫尔巴特五段教学模式,仅有8.57%的学习者无个性化学习策略,不符合素质教育个性发展要求。

(5)师生互动。传统教室中,学习者既接收到教师的语言符号又接收到教师的非语言符号。英国心理学家阿盖伊尔等研究表明,当语言符号与非语言符号所代表的意义不一样时,人们相信的是非语言符号所代表的意义。而线上学习过程中,65.24%的教师通过与同学连麦或对话框提问进行互动,此时学习者对于非语言符号的接收十分受限。

3.5 线上教育问题分析

新常态教学与常态教学始终不同,线上教育在未成熟前登上舞台必然会引起争议。调查发现74.29%的被调查者反映长时间对着屏幕眼睛会产生疲劳状况,57.62%的学习者有注意力不集中、易走神情况。关于网络条件,43.81%的学习者遭遇过网络中断,流量使用超额等突发情况。在大规模线上教育倡议实施初期,27.62%的教师对平台操作不熟练。但随着新常态的继续,操作问题已消失。被调查者反映多个学习平台切换繁琐、服务器不稳定、使用不便等问题。特别是在针对全国本科生举行的师生同上一堂战役思政大课时,平台与网络的不稳定性愈加明显。出现此情况可能是相关企业服务方准备不足,大规模、高并发的网络直播存在诸多挑战。同时41.9%的学习者认为线上课程更适应理论型课程讲授,实践课程因缺乏设备或物品只能进行理论性解说。

技术的双面性是必然的。当今大学生均为“数字土著”,其所处环境、接受的教育造就了其不喜欢与旁人相似,追求个性、追求自然、追求自由,这种特性体现在各方面。教育活动中,学习者推崇个性化学习,探索自己的学习风格。而在线教育可以充分满足其需求,学习者可以依据自己的喜好寻找感兴趣的学习内容,弹性调节学习时间,实现高效学习,这是常态课堂难以实现的。平台可根据线上学习的点击率、观看时间等多个数据综合推送相匹配的内容,选择面广;同时,根据人的记忆持久性,知识在头脑中保持的长久取决于条件反射的牢固性,即重复。65.24%的学习者称在线教学过程的视频可以反复观看,不断强化,从而内化于自身认知体系;41.43%的学习者称学习的兴趣发生微妙起伏,相比严肃和系统化的知识内容与教育过程,形式的改变会引起学习效果改变;37.62%的学习者表示师生交流形式多元化,交互更深入,教师分析学习者将更客观,学生更易进行深度学习。

3.6 教学效果评价

在线教育对软硬件设备、学习资源、教师素质等各方面有较高要求。对于在线教育效果采用李克特量表进行满意度调查,结果显示,学习者对学习过程中教师提供的学习资源质量以及丰富度的平均分分别达到3.36 和3.37(总分为5 分);对在线学习效果是否与传统课堂效果达到等质实效的预期平均分只有3.08。

4 未来在线教育策略

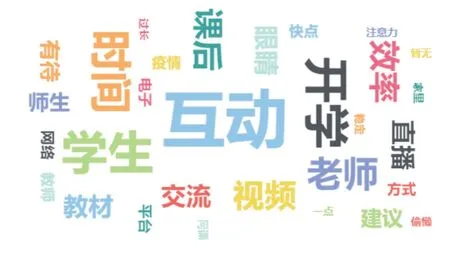

将在线学习者描述性话语依据其关键词进行统计,得到图1 所示的云词图(字体越大越在中心位置,说明学习者提及频率越高)。采用文献调研法,在等效交互理论和探究社区理论视域下,选取课题研究结论作为参考,根据云词图中的关键词以及基于多篇课题文献进行分析,对提升在线学习教学效果提出对策。

Fig.1 Cloud words map图1 云词图

4.1 增强交流互动时间和机会,采取智能化互动方式

随着《教育信息化2.0 行动计划》的颁布,我国正式迈入2.0 时代[11]。在线教育是疫情背景下的必然选择,充分利用了信息技术对学习环境的支撑作用,也充分发挥了互联网便捷交流的优势。而学习者依旧认为师生互动力度不足。基于等效交互原理,教师可优化提问策略,适当延长提问时间,以促进学生深度思考。必要时进行引导,且必须及时反馈,把握学生学习情况。教师不仅要客观评价学习结果,且要鼓励学习者主动提出问题和思考问题。此外,应充分深化技术的应用,利用平台采取新颖的互动方式,如采用匿名投票进行评估和反馈、利用平台收集学生互动频次,对一些互动频次较弱的学生上课时可多提问与其互动,利用弹幕提升学习者深度加工知识的能力等。光板教学是采用镜面反射方式,教师在进行书写和讲解时可以面对学习者,从而保证学习者和教师的非语言性信息获取,使教学过程更加流畅连贯。

4.2 弹性调节线上教育教学预设,灵活改变课程传递形式

线上授课将常态课堂上课时间完全照搬过来是不可取的。在线学习数据显示,一个人连续集中的时间不多于15min,而对着电脑屏幕集中学习的时间更短,不超过6min。教师应根据学习者身心特点采取适当的学习时间,如授课时间为15~20min 一节,这既可以高效学习,又呵护了学习者身心健康;可将整节课内容拆分成微课形式,在保证学习内容的同时改进知识的组织规则,将知识转化为碎片化、热点化,以保持学生的注意力。为解决视觉疲劳问题,可采用虚拟形象[12]借助智能教育体促进学生高效率学习[13]。

4.3 整合优化在线课程内容,师生共建共享高效课堂

学习的目标是将粗浅的数据转化为信息,将冗余的信息转化为知识、将充裕的知识转化为智慧。所以,检验线上教学效果最终要落实到知识的应用。由此倒推,线上课程内容质量为关键。哈曼·曼宁和凯丽·博丁曾提出用户体验需要达到感官层、功能层和精神层3 次体验[14]。线上教学不能仅仅照搬常态课堂内容,形式的改变必然导致内容的改变。泰勒提出为了达到明确的目标、设计并指导学生的所有学习[15],需要教师在选择教学主题时遵循内容与目标的一致性,评估、了解学习者的知识需求,为学习者准备更加实用、科学的知识,提高内容的专业度。有关研究表明,在线课程内容稀缺,体现在前沿性、趣味性和权威性[16]。面对此种情况,要求教师投入更多的时间与精力完成线上课堂教学设计。依据社区探究原理中的认知存在感,教师对内容的选择应始终遵循真实性、安全性、合法性、时效性等特性,呈现生动、有趣、新颖甚至后现代的内容,师生共建共享学习内容,提升学习者参与感。通过内容互动,提升学习者自我效能感。以“互联网+”智慧教学工具为支撑平台,实现师生、生生的智能交互,形成师生课前、课中和课后新型的教学过程[17]。

4.4 制定相对统一的教研平台,规避无意义的形式性评价

各种教育平台为在线学习提供了技术支撑。调查表明,各平台的教育功能侧重有所差异。面对繁多的教学平台,学习初期往往手忙脚乱,长此以往造成学习者对平台好感度下降、体验感不佳。应从顶层设计者角度出台制定统一标准,满足基础的教学活动,包括了解、掌握、巩固、评测、答疑等过程。不同平台可发挥自身优势,推出更多的教学功能,服务不同需求的师生;线上教学评价更客观、更公平[18],通过查看各个平台的数据分析,可以了解学习者的学习行为。但在现实中,各教学平台之间数据不互通,不同的教育系统、平台之间大量的数据无法开放和共享,未形成统一的数据标准。面对众多数据,教师无法精准分析学情,不利于促进教育公平。顶层设计者在不涉及团队核心数据前提下,共享和开放各平台数据,实现教学资源的高度匹配。对专业教师进行数据分析能力培养,促进后疫情时代线上教育发展。避免毫无意义的形式性评价,将技术切实用于精准教学,实现真正意义上的个性化教学。

4.5 注重学习资源建设,鼓励学生协作学习

疫情期间我国在线课程平台新增慕课5 000 门,其他在线课程增加了1.8 万门[19]。在优质资源发布前,教育管理者可以提前评估在线教学资源质量,以评促教,以评促学[20],为众多学者提供适切资源。日前学习资源多是教育集团成批量发布,对学习者分析不到位,实际产品与现实脱节。应加强校企合作,达到精准推送;面对海量资源的涌入,网络监管应联合教育部进行前期筛选,淘汰喧哗取宠、增加点击量等毫无实质内容的电子资源;针对不同的学习资源,面对不同的用户需求,应该遵循皮亚杰认知结构理论、戴尔经验之塔理论,在不同年龄段开放该年龄段的内容;对不属于该年龄段的学习者应设置权限以免造成认知过度。认知负荷理论指出:学习者用以处理信息的工作负荷是有限的[21]。进行线上教育要充分发挥学生的主观能动性,鼓励学习者自主进行探究,遵循时间效应进行小组协作,最大效能地完成在线学习任务。

5 结语

在线教育既是一次挑战,也是未来教育发展的绝佳机遇。正确认识此次疫情时期在线教育暴露出的短板和不足,吸取经验,充分发挥在线教学优势,制定出“以学生为中心”的在线教育教学体系,培育符合教育“四大支柱”要求的新型人才[22]。各种趋势表明,在线教育的发展需要更加紧密的线上线下有机融合。要进行线上线下的深入融合研究,抓住未来教育发展机遇,实现教育强国目标。