陈朝俊治疗眩晕的辨证用药规律探讨

2021-09-25王蓓胡建芳刘媛陈朝俊

王蓓,胡建芳,刘媛,陈朝俊

(广州市中西医结合医院,广东 广州 510800)

0 引言

眩晕发病率高,常以头晕、眼花、视物旋转为主症,轻者闭目即止,重者如坐车船,旋转不定,可伴有呕吐、心悸等症状,严重者可发展为中风、厥证或脱证而危及生命[1]。现代医学中眩晕的发生常涉及神经科、耳鼻喉科及内科等诸多领域。陈朝俊教授是广州市中西医结合医院脑病科主任,广东省名中医,博士硕士生导师,从医40余年,在诊治脑病方面有很深的造诣,经验丰富,疗效显著。本研究采用数据挖掘方法探讨陈教授治疗眩晕的用药规律。

1 资料与方法

1.1 一般资料。处方来自2019年1月至12月就诊于广州市中西医结合医院陈朝俊教授脑病门诊的眩晕患者。根据纳入排除标准最终获得185首眩晕处方。

1.2 研究对象。诊断标准:符合眩晕诊断标准[1]。纳入标准:符合眩晕诊断标准;辨证、方药记录完整者;同一患者不同辨证处方者,药物分别记录。排除标准:第一诊断非眩晕;合并严重基础疾病或精神障碍等疾病;同一患者辨证用药基本相同的重复处方;排除合并使用眩晕其他治疗药物者。

1.3 数据录入与整理。将患者一般信息、诊断、证型、处方等信息录入Excel表格中,整理成数据库,并经双人进行审核。参照《中药学》[2]及2015 年版《药典》[3]对药物名称进行规范化统一,如“姜制天麻”统一为“天麻”等。

1.4 数据分析。运用Excel 2007软件对证型、中药进行频次分析,运用IBM SPSS Modeler18软件进行药物关联规则分析。

2 结果

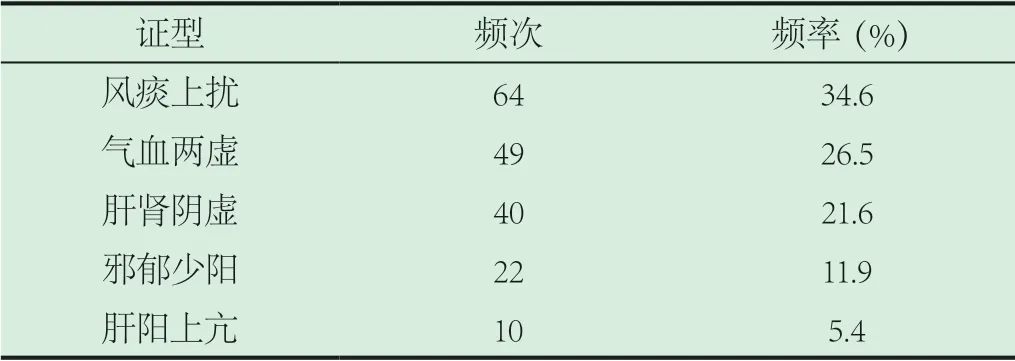

2.1 辨证分型。证型主要分为风痰上扰、气血两虚、肝肾阴虚、邪郁少阳、肝阳上亢5型。其中风痰上扰型出现频次最多,占34.6%,见表1。

表1 眩晕证型统计

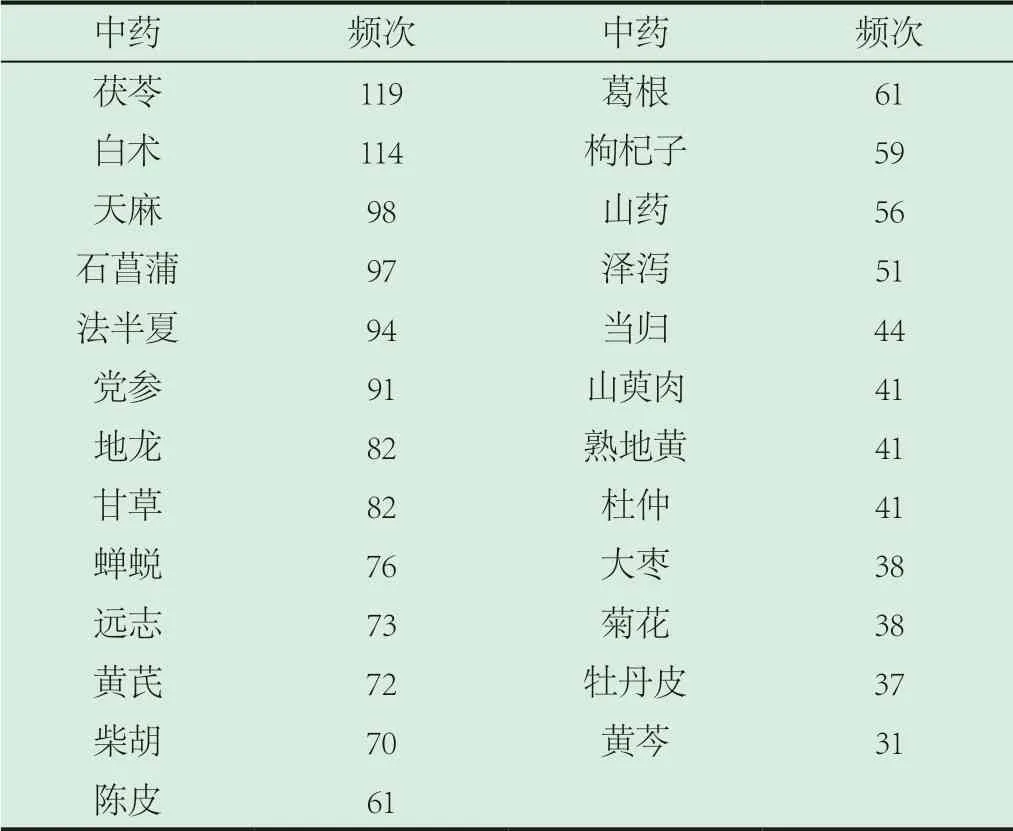

2.2 用药频次分析。涉及114味中药,药物使用前5位分别为茯苓、白术、天麻、石菖蒲、法半夏,见表2。

表2 高频药物使用情况比较(频次≥30次)

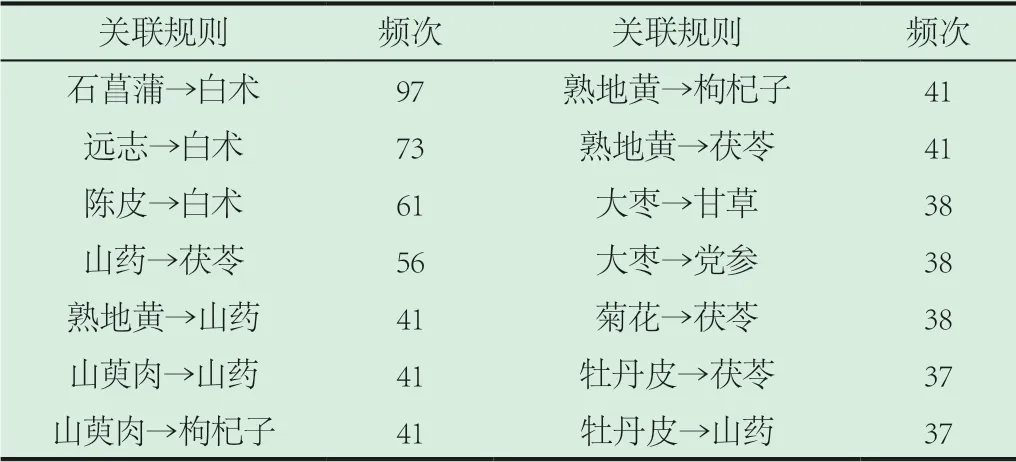

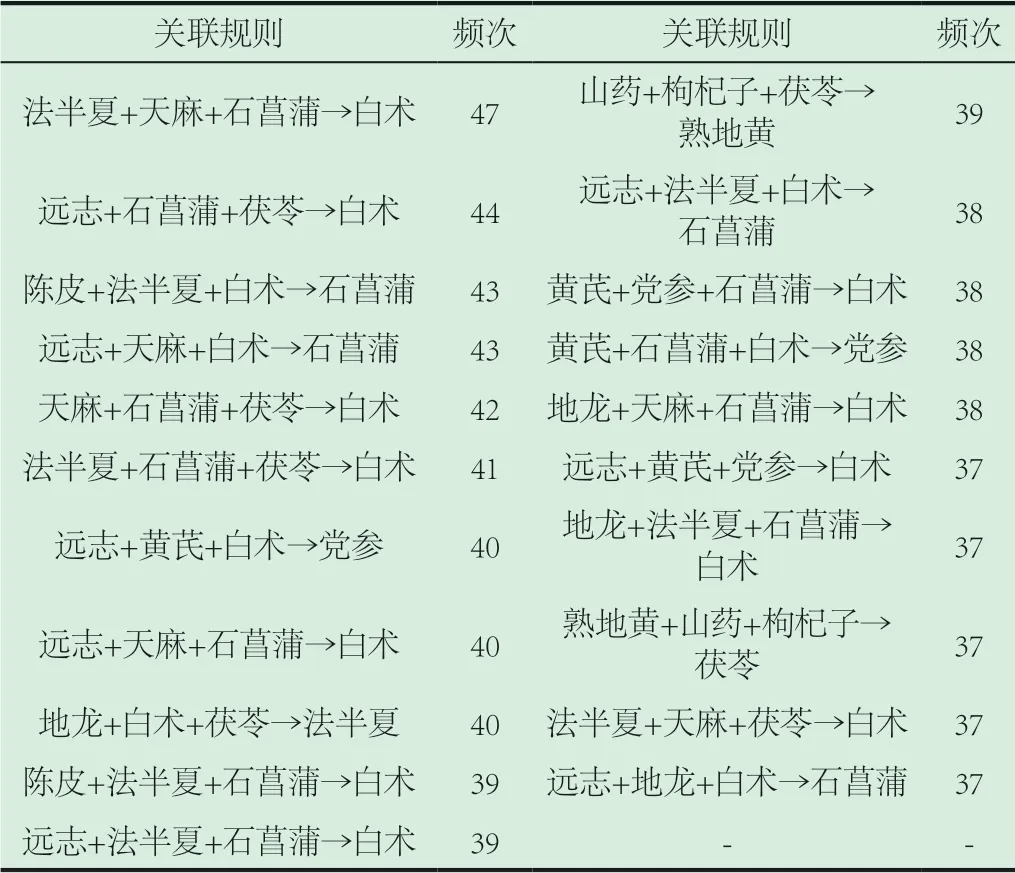

2.3 药物关联规则分析。设置最低支持度为20%,最小置信度为85%。结果得出2味药关联规则14条,4味药关联规则21条。按照频次从高到低进行排列,详见表3、表4。

表3 常用药对关联规则分析

表4 4味药关联规则分析

3 讨论

眩晕最早在《内经》中称之“眩冒”,宋代始称“眩晕”,后代多以“眩晕”命名,一直沿用至今[4]。眩晕的病因病机在历代均有较深入的研究。最早在《内经》中有“诸风掉眩,皆属于肝”、“上虚则眩”的观点。汉·张仲景提出痰饮是致眩的基本病因之一,另从六经辨证角度提出邪袭太阳,阳气郁而伸展不利,或邪郁少阳,上干空窍等亦可导致眩晕。元·朱丹溪认为“无痰不作眩”。明·张景岳提出“下虚致眩”。清·王清任提出“诸病之因,皆由血瘀”。陈朝俊教授继承并发展古医大家诊治眩晕的相关学说,结合多年的临床经验,认为眩晕的发生是由肝、脾、肾三脏功能失职所致,其中与肝关系最密切。肝为风木之脏,主疏泄,喜条达而恶抑郁,其性主升主动,若肝郁化火,横逆犯胆,邪郁少阳,上干空窍或肝肾阴虚,肝阳上亢,则发眩晕;脾为后天之本,气血生化之源,脾虚清窍失养,或脾失健运,痰浊上扰,均可致眩晕;肾主骨生髓,脑为髓海,肾虚脑窍失养,亦可发为眩晕。国医大师邓铁涛教授亦认为眩晕究其病根应责之于肝、脾、肾三脏[5]。本研究共纳入185首眩晕处方,证型主要分为风痰上扰、气血两虚、肝肾阴虚、邪郁少阳、肝阳上亢5型。其中风痰上扰型占有比例较大,这与现代人饮食、体质及岭南气候环境多湿多热特点等密切相关[6]。综上所述,陈教授认为眩晕主要涉及肝脾肾三脏,尤以肝为甚,病性属本虚标实,虚实夹杂,痰是致眩之标,气血阴虚为致眩之本。

陈教授治疗眩晕使用频数较高的药物主要为益气健脾药、补益肝肾药、化痰药、平肝疏肝药等,充分体现其以化痰、补虚为主,兼顾平肝疏肝的治疗原则。其中前5位的药物中茯苓、白术、天麻、半夏为半夏白术天麻汤的重要组成部分,是治疗风痰上扰型眩晕的经典方剂。方中半夏燥湿化痰,天麻平肝熄风,两药配合共治风痰,共为君药;臣以白术、茯苓健脾燥湿,以治生痰之源;佐以橘红理气化痰,生姜、大枣调和脾胃;使以甘草调和诸药。全方共奏燥湿化痰,平肝熄风之功。若痰湿较重者,陈教授常在此方基础上加用石菖蒲、远志以加强化痰,偏痰热者配合黄连温胆汤加减。茯苓是陈教授使用频率最高的药物,其出自《神农本草经》,归心、肺、脾、肾经,性甘淡平,功效为利水渗湿、健脾宁心,临床常用于水肿、眩晕、心神不安、失眠等疾病[7]。茯苓味甘益脾以助生气血,味淡去湿以助升清阳,广泛用于多个经方名方中,如半夏白术天麻汤、苓桂术甘汤等,这些经典方剂亦是临床中治疗眩晕的常用方剂。

药对关联规则分析提示使用频数最高的3对为石菖蒲→白术、远志→白术、陈皮→白术,主要起健脾化痰的功效。脾主运化水湿,脾气健运,津液输布,则体内各组织能充分得到水液的濡润;若脾失健运,津液输布失司,水液在体内的停滞,则易生成痰、湿、饮等病理产物。陈教授本着治病求本、标本同治的原则,在使用化痰药的同时配合益气健脾药,以治生痰之源,从而达到健脾化痰的目的。此类药对常应用于风痰所致眩晕患者。此外还有山萸肉→枸杞子、熟地黄→枸杞子等药对补益肝肾治疗肝肾阴虚型眩晕,大枣→甘草、大枣→党参等药对补益气血治疗气血两虚型眩晕。结合2味及4味药关联规则分析,显示山药、茯苓、熟地黄、山萸肉、牡丹皮、枸杞子之间关系密切,黄芪、党参、白术、远志、茯苓之间关系密切,法半夏、茯苓、白术、天麻之间关系密切,此分别为经典方剂杞菊地黄丸、归脾汤、半夏白术天麻汤的重要主要组成。由此说明陈教授治疗眩晕善用经方、名方的学术思想。

本研究通过数据挖掘对陈朝俊教授治疗眩晕的证型及用药规律进行分析,以总结陈教授治疗眩晕的思路及经验。陈教授认为眩晕主要涉及肝脾肾三脏,尤以肝为甚,病性属本虚标实,虚实夹杂,痰是致眩之标,气血阴虚为致眩之本,治疗以化痰、补虚为主,兼顾平肝疏肝,临床多用补益类、化痰类、平肝疏肝类药物,善用经方、名方的学术思想。