探究阿替普酶静脉溶栓治疗急性脑梗死患者的临床效果

2021-09-25王竞波

王竞波

(江苏省南京市溧水区中医院 急诊科,江苏 南京 211200)

0 引言

急性脑梗死的发生主要是患者脑部供血突然不足或者中断,从而引起脑组织坏死,一般是脑动脉粥样硬化,脑血栓,血管腔狭窄等因素导致。该疾病发病比较急,且病情发展快速,同时具有较高病死率及致残率,因此,及时救治对改善患者预后十分重要。相关研究显示[1],在我国,每年约有440万人因急性脑梗死死亡。临床上对于该疾病的治疗主要是以疏通患者梗死部位,软化脑组织,减少脑部组织坏死,帮助患者恢复血液灌注为主,进而最大程度上减轻对患者神经功能的损伤,帮助患者获得良好预后。研究显示[2],早期进行静脉溶栓治疗,能够有效改善患者神经功能,提高治疗效果。目前,常见的溶栓药物有阿替普酶及尿激酶等,阿替普酶属于第二代溶栓药物,为进一步探讨阿替普酶静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床效果,本文将收治的84例急性脑梗死的患者作为研究对象。

1 资料与方法

1.1 一般资料。选取江苏省南京市溧水区中医院在2019年1月至2020年9月收治的84例急性脑梗死的患者,本研究经过医院医学伦理委员会批准,患者或家属知情同意自愿参加本研究,签署同意书。根据数字表法随机将纳入的84例患者分为治疗组(n=42)和对照组(n=42)。对照组:男28例,女14例,年龄51~92岁,平均(71.50±3.25)岁,患病至就诊的时间1~5 h,平均(3.12±0.18)h。治疗组:男26例,女16例,年龄51~92岁,平均(71.50±3.25)岁,患病至就诊的时间1~6 h,平均(3.45±0.25)h。两组一般资料经统计学分析差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。纳入标准:①均符合2014年版《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》中的相关标准[3],均经过颅脑CT、MRI等检查及结合患者临床症状得到明确诊断;②患者没有相关溶栓禁忌证;③患者的血压,血脂等控制良好。排除标准:①排除近期有过动脉穿刺的患者,排除近期有颅脑损伤史的患者;②排除伴有其他严重脏器疾病者;③排除颅内有水肿,出血等患者,排除有动脉畸形的患者;④排除伴有精神疾病的患者。

1.2 方法

1.2.1 对照组:以常规的措施进行治疗,吸氧,抗感染,呼吸支持,控制血压血糖,降低颅内压,纠正水电解质紊乱等,同时可给予患者阿司匹林肠溶片(批准文号:国药准字J20130078;生产企业:拜耳医药保健有限公司),剂量100 mg/d,口服。

1.2.2 治疗组:采取阿替普酶静脉溶栓进行治疗,常规对症治疗后,进行阿替普酶静脉溶栓治疗,阿替普酶(国药准字S20110052,企业名称:Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG),剂量0.9 mg/kg,最大剂量不超过90 mg,1 min之内将总剂量的10%静脉推注,然后剩余剂量静脉滴注,静注的时间为1 h。治疗24 h后对患者进行CT复查。

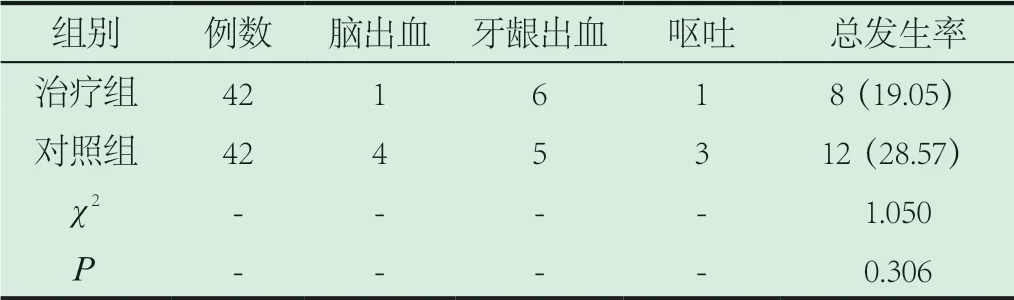

1.3 观察指标。观察记录两组临床疗效,治疗前后的NIHSS(美国国立卫生研究院脑卒中量表)评分及改良RANKIN量表(mRS)评分,及不良反应等。其中,NIHSS评分包括感觉,语言,意识,上下运动及构音障碍等,总分为42分分值越高说明患者的神经功能缺损程度约为严重化[4]。mRS评分主要是评价患者的神经功能恢复情况,一共有六个等级,死亡为六级,没有症状为0级,分值越高说明患者神经功能恢复越差[5]。不良反应包括脑出血、牙龈出血、呕吐,并进行统计。

1.4 统计学处理。应用SPSS 22.0统计学软件进行分析,计数资料以[n(%)]表示,卡方检验,计量资料(±s)表示,t检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前后的NIHSS、mRS评分改善比较。治疗前,两组患者的NIHSS评分及mRS评分比较差异不明显,P>0.05;治疗后,均得到一定的改善,且治疗组各评分更加优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗前后的NIHSS、mRS评分改善比较(±s)

表1 两组治疗前后的NIHSS、mRS评分改善比较(±s)

组别 例数 NIHSS评分 mRS评分护理前 护理后 护理前 护理后治疗组 42 14.12±3.29 5.44±1.18 4.10±0.78 2.11±0.45对照组 42 14.11±3.36 6.97±1.43 4.32±0.98 3.34±0.34 t - 0.014 5.348 1.138 14.133 P - 0.989 0.000 0.258 0.000

2.2 两组治疗后的安全性比较。治疗组不良反应发生率与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组治疗后的安全性比较[n(%)]

3 讨论

随着我国社会老龄化现象不断加剧,患急性脑梗死的患者越来越多。急性脑梗死作为临床上比较常见的脑血管疾病,发病的因素很多,常见的有脑血栓形成,脑动脉粥样硬化,脑血管堵塞造成的脑部缺血缺氧,根据其不同的发病机制分为腔隙性脑梗死,脑血栓及脑栓塞等类型,而脑栓塞是急性脑梗死中最为常见的类型。在脑梗死的范围中,具有中心缺血坏死区及周围缺血半暗带,其中,周围缺血半暗带中存在着侧支循环,而在这些侧支循环中还存在着很多没有坏死的神经元,因此,早期进行治疗,能够促使梗死血管的疏通,恢复半暗带内的血液循环,减轻患者脑损伤程度,改善脑神经功能。目前,临床上采取的阿替普酶早期溶栓治疗能够改善血液供应,减轻神经功能损伤。相关研究显示[6],脑梗死的患者在患病6 h内进行早期静脉溶栓治疗,能够良好改善患者预后。阿替普酶是目前常用的溶栓药物,为第二代静脉溶栓药物,其安全性及特异性均比较高,属于一种纤维蛋白溶酶激活剂,具有选择性的作用于纤维蛋白,从而避免引起全身抗凝溶栓状态,其主要构成成分为糖蛋白,给药后,通过利用其分子结构中的赖氨酸残基能够结合血栓中的纤维蛋白,形成纤维酶原,同时在短时间内就会被降解成为纤维酶,最终达到溶栓的效果[7-8]。

本研究中,治疗组治疗后的NIHSS评分(5.44±1.18)、mRS评分(2.11±0.45)更加优于对照组,说明,阿替普酶静脉溶栓治疗急性脑梗死,可改善患者神经缺损程度,恢复神经功能。在安全性方面,治疗组不良反应发生率19.05%与对照组的28.57%比较差异无统计学意义(P>0.05),说明阿替普酶静脉溶栓治疗,没有增加不良反应。

综上所述,对于急性脑梗死的患者以阿替普酶静脉溶栓治疗效果显著,不仅可有效改善患者症状,同时还能改善患者预后,安全性好,值得临床推广。