基于手段-目的链模型的穷游者价值追寻研究

2021-09-13杨璐瑜李研

杨璐瑜 李研

[摘 要]穷游与传统旅游观念和旅游形式存在差异,这种差异使其具有较高的理论研究价值与实践意义。该研究基于手段-目的链模型,构建了穷游行为的价值层次图并得出8条关键的手段-目的链,据此得出穷游者的价值追寻特点及其对穷游行为的影响机制。该研究发现,社交需求、主观幸福、自我肯定、自我提升以及自我反思是穷游者的重要价值追寻,主导着穷游者的独特行为:穷游者非常关注旅途中人际关系的构建及主观幸福感的获得,并据此进行住宿环境的选择;穷游者倾向通过拍照晒图达成印象管理,以满足其社交需求;怀旧元素驱动的穷游行为有助于提升穷游者的自我积极性,从而实现自我肯定;影视元素的文化内涵主导穷游者的目的地选择行为,并有助于其达成自我反思;而自我提升和自我反思的价值追寻则使得穷游者乐于融入当地,积极浸身人文环境以实现文化交流与思想碰撞。

[关键词]穷游;穷游者行为;手段-目的链模型;价值追寻

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)08-0112-15

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.08.014

引言

穷游的日益兴起展现出我国旅游市场格局的变动以及大众旅游观念的转变。作为一种新兴的旅游方式,穷游追求以最少的旅游用度获得最大化的旅游体验,从而达到思想上的升华,同时挑战了“有钱有闲”“穷家富路”的传统旅游观念[1-2]。越来越多经济实力有限但怀揣旅游梦想的人们以“穷游者”身份出现在旅游市场上,他们通常通过徒步、自驾、骑行、搭顺风车等方式来节约交通成本,以借宿、搭帐篷、住青年旅舍等方式来节约住宿成本,以经济实惠的方式开展旅游,逐渐发展成一种独特的亚文化群体,从而受到了旅游学界和业界企业的关注。穷游的“穷”使得其有别于大众的制度化旅游,其内含的节约思想以及追求精神自由的态度,尤其受到旅游需求旺盛但经济条件处于相对弱势地位的青年群体的追捧。

穷游与传统旅游观念和旅游形式存在差异,这种差异性使得其具有较高的理论研究意义,同时它也是旅游企业相当感兴趣的话题。现有的穷游研究,主要探索了穷游者动机[3]、穷游者偏好[4]、穷游兴起原因[5-6]等内容。这些研究虽探讨了穷游者群体有别于大众旅游者的独特行为特征,但对形成这种独特行为的内在机制尚不明确。跨文化旅游者行为的研究表明,旅游者群体之间的行为差异来源于群体文化的不同,而造成群体文化差异的正是群体价值追寻的差异[7-8]。穷游者所形成的独特亚文化群体之所以会表现出与其他类型旅游者不同的行为,很可能在于其深层次的价值观差异。根据以往研究可知,价值观对个体行为有着持续且有力的影响[9],是造成群体行为差异的根本原因。因此,无论从理论发展还是企业实践角度来看,都十分有必要深入探究穷游者群体的价值追寻,以助于了解穷游者行为的根本动因。手段-目的链模型(means-end chain model)是一种被廣泛认可的探究价值与行为间关系的有效分析框架。本研究试图应用该模型,对半结构式访谈及网络社区中的文本资料进行质性研究,建立起属性-结果-价值体系链条,以期在理论上探讨穷游者行为特征形成的根源和机制所在,在实践上为相关利益方提供参考。

1 手段-目的链模型

本研究基于手段-目的链模型探究穷游者价值追寻,该模型是一种被广泛认可的探究价值与行为间关系的有效分析框架,最早由Gutman系统性地提出,其指出消费者之所以购买产品(服务),是要通过消费产品(服务)获得期望的结果,从而实现个人价值[10]。旅游者也是通过消费旅游产品获得旅游体验,从而达成期望的结果并实现个人价值。然而,有时消费者(旅游者)本人也不能完全了解自己购买产品(服务)的理由是什么,自己的决策过程是怎样的,因此他们的深层次动机难以通过直接询问获得[11]。而手段-目的链模型的核心就是将产品(服务)的属性与消费结果、价值追寻连接起来,以递进的阶梯方式对消费者的内心世界进行推导,探寻个人价值对个人行为的影响。手段-目的链模型将主要研究变量划分为属性(attributes)、结果(consequences)、价值(values)3类[10]。属性为消费者可以直接感知到的产品(服务)的特点,如色彩、质量、品牌等;结果为消费者从消费行为中直接或间接得到的感受与收获;价值则为消费者通过产品(服务)消费行为期望达到的深层次目的。手段-目的链模型的构建主要有3个阶段[12]:第一,启发消费者指出对他/她而言重要的产品(服务)属性因素;第二,基于阶梯法(laddering approach)进行深度访谈,促使受访者将回答引向抽象层面,从而建立起属性、结果、价值间的关联;第三,构建含义矩阵(implication matrix)及价值层次图(hierarchical value map,HVM),得到手段-目的链。之后,手段-目的链模型的主流研究方法阶梯法又进一步被分为软式阶梯(soft laddering)和硬式阶梯(hard laddering)两种。软式阶梯法让受访者不受限制地回答,以自然引出各层次因素;硬式阶梯法则让受访者依次对属性、结果和价值层次进行回答。

手段-目的链模型在消费者行为研究中得到了诸多应用,也已被学者们运用于目的地选择行为[13-16]、旅游动机[17-20]、旅游者价值追寻[21-23]等主题的研究中。该模型在探究个人行为与价值导向间的联系上的有效性与本研究探究主导穷游者行为的价值根源为何的目的契合。鉴于此,本研究基于手段-目的链模型,利用访谈获取的文本资料以及网络社区中的文本资料进行质性研究,旨在探讨穷游者的价值追寻及其对行为的影响机制。

2 穷游者行为研究回顾

穷游代表着一种高性价比的深度旅游方式,该概念与国外研究所涉及的长期预算型旅游者、预算节约型旅游、背包客等概念有着相似的内涵。Koblitz在早期研究中提出“低成本旅游”(travelling on a shoestring)的概念,用于描述一种十分节俭的旅游方式[24]。Riley提出“长期预算型旅游者”(long-term budget travellers)的概念,即想开展长期旅行但面临预算问题的旅游者[25]。Murphy和Pearce提出了“预算节约型旅游”(budget travel)的概念,并将“背包客”作为典型群体进行研究[26]。Pearce首次使用术语“背包客”(backpackers)来定义那些身背大背包形象的旅游者群体[27]。Sorensen指出,背包客与其说是一个可被明确界定的旅游者种类,不如说是一个社会构建身份[28]。在背包客行为研究方面,学者们主要对背包客的旅游动机、选择偏好、价值期望等进行了研究,总结了逃避、求知、寻求刺激、自我身份再确立等典型旅游动机[29-31],并指出背包客拥有喜欢融入当地、乐于与其他旅者交流[32]、有突出的自我认同和群体认同[33-34]、在旅行中追求自我发展与自我再认识[35-37]等特点。

在国内,“穷游”概念由网络兴起,近年逐渐受到学者们的关注。国内相关研究大体可分为两类:第一类是对穷游者行为的研究,主要涉及穷游者的目的地偏好、交通选择、旅游时长等旅游动机和行为特征[3-4]。第二类是对穷游现象兴起原因的研究,如李国征运用扎根理论总结出年轻旅游者经济能力的限制、旅游观念的转变、网络传媒的催化以及高旅游物价的助推是穷游热的4个成因[6];姜兰花基于亚文化视角认为青年穷游现象的兴起一方面是青年对所在社会现状的仪式性抵抗,另一方面源自远方的“诱惑”[5]。在穷游者的界定方面,现有研究多将低消费的旅游者作为穷游者研究,但解佳和朱璇在近期研究中指出,在概念上将穷游与背包客/自助游缠绕在一起,无法挖掘穷游的独特内涵[1]。参考Zhang等以及刘鲁等对背包客的相关研究[38-39],解佳和朱璇认为文化和价值为核心的身份认同是界定穷游者的有效依据,要基于身份认同理论分析穷游者的自我认同和自我叙事,重点关注其如何阐述和理解自身旅游经历,进而探究其独特行为特征[1],这对研究穷游有着突破性的意义。

综上所述,国外相关研究主要集中在背包客群体上,背包客的理念和行为与穷游者有诸多相似之处,这些内容对穷游者研究具有重要的参考意义。国内的相关研究主要采用实证定量的研究方法,针对目的地偏好、出游动机等决策层面因素进行分析。然而这些定量研究方法并不能很好地探索旅游者的内在心理动机。近年来,一些学者开始对穷游者价值追寻等内在动机层次的研究产生兴趣,然而这些研究尚处于探索阶段,以理论讨论为主却并没有运用科学的研究方法。虽然穷游作为一种旅游方式与预算型旅游、背包旅游等概念有着相似的内涵,但仍存在差异。例如,不少研究认为背包客多受限于有限的經济预算[26],但现今相比于穷游者,不少背包客不仅不“穷”,甚至旅游消费高昂。而预算型旅游者虽具有节俭的消费特征,但其旅游动机和目的却与穷游者有着差异。在中国语境下诞生的“穷游”概念有着独特的深层含义,值得进一步挖掘。同时,以消费特征为标准来界定穷游者不甚有效,因此本研究借鉴了解佳和朱璇的穷游者界定方法,以穷游者自我认同为依据进行研究对象的界定,旨在挖掘穷游者的独特行为特征。

3 研究设计

3.1 样本选取

现有的相关研究已经准确地捕捉到了穷游者多为青年群体这一特征,本研究在前期预访谈工作以及网络文本数据的搜集中同样发现90后群体具有较强的代表性。这也与前人研究所指出的大学生、心怀“嬉皮梦”的青年是穷游群体的核心力量[1]相契合。由于90后穷游者在穷游群体中具有较强的典型性和代表性,本研究试图通过讨论90后穷游者的特征来透析穷游者群体的特征。本研究选取了最有代表性的90后群体(即1990—1999年期间出生的人群)作为样本。90后当前年龄处于22岁到31岁之间,是旅游需求旺盛但经济条件相对弱势的青年一代,选取该群体作为研究样本,有利于挖掘出穷游者核心群体的价值追寻特征。

3.2 数据来源

本研究所用数据资料包括半结构式深度访谈和网络文本两部分。

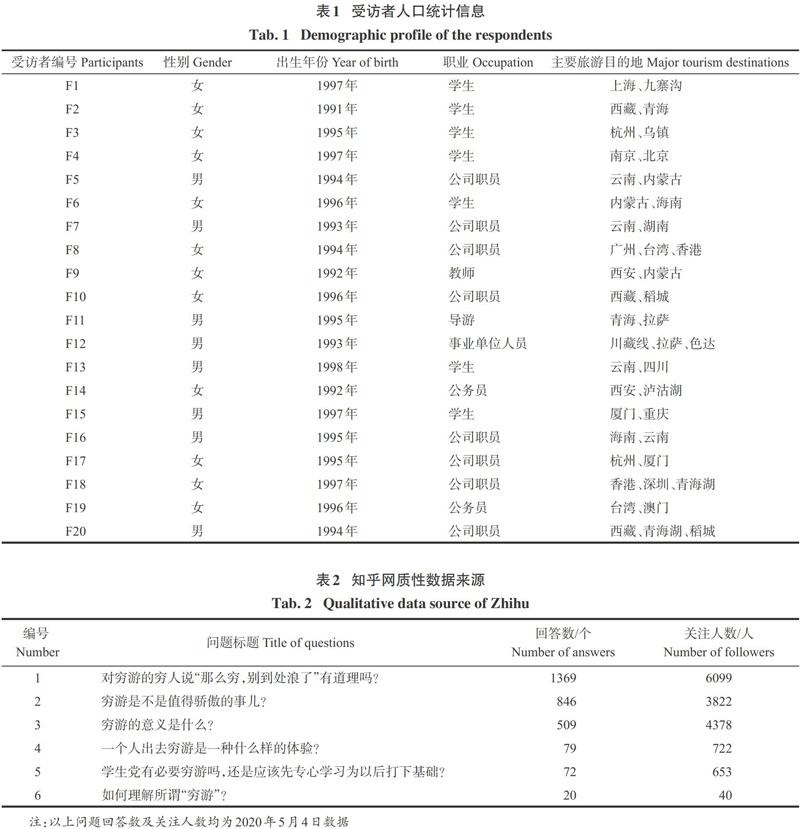

首先,研究者发布招募信息,依据以下标准招募访谈对象:(1)出生年份在1990—1999年期间;(2)有至少两次以上的穷游出游经历;(3)认同自己是一名穷游者或认为自己的旅游经历是在穷游。依据以上标准,研究者在与自愿受访者的初步沟通中判断其是否符合样本选择标准,对于符合标准的自愿受访者,将其选定为访谈对象开展访谈,并邀请访谈对象推荐一至两名符合标准的穷游者作为备选访谈对象。通过以上样本选取过程,本研究在自愿受访者中选定了20名符合标准的穷游者作为访谈对象。在2020年2月至4月间,采用软式阶梯法对访谈对象进行了半结构式深度访谈(表1)。访谈通过网络文字访谈和网络电话会议访谈两种形式进行,每次访谈持续约30分钟,过程主要如下:首先,询问受访者对自身穷游者身份的认同程度;接着,让受访者谈论自己印象最深刻的穷游经历,获取属性层因素;接下来,询问其在穷游过程中的收获与感想,获取结果层因素;最后,询问受访者前述因素的重要程度以及其为何重要,促使受访者将具象因素引向抽象层面,获取价值层因素。基于软式阶梯法原则,访谈过程中仅对受访者进行层次性引导,让其不受限制地进行发散性谈论,实现具象层面向抽象层面的阶梯式攀登[12,23]。访谈一直持续到受访者无法提供更多信息为止,访谈结束后将访谈内容转化为文字资料用于后续分析。

穷游网是知名旅游社区网站,平台上含大量原创游记;知乎网是网络问答社区,用户在该平台围绕兴趣话题进行相关讨论。以上两平台中有许多穷游者分享的自身旅途经历及感悟,其内容具有信息量大、情感表达突出的特点,适合用于进行穷游者价值追寻的分析,因此本研究将两平台内容作为补充资料,对访谈所得范畴进行扩充。

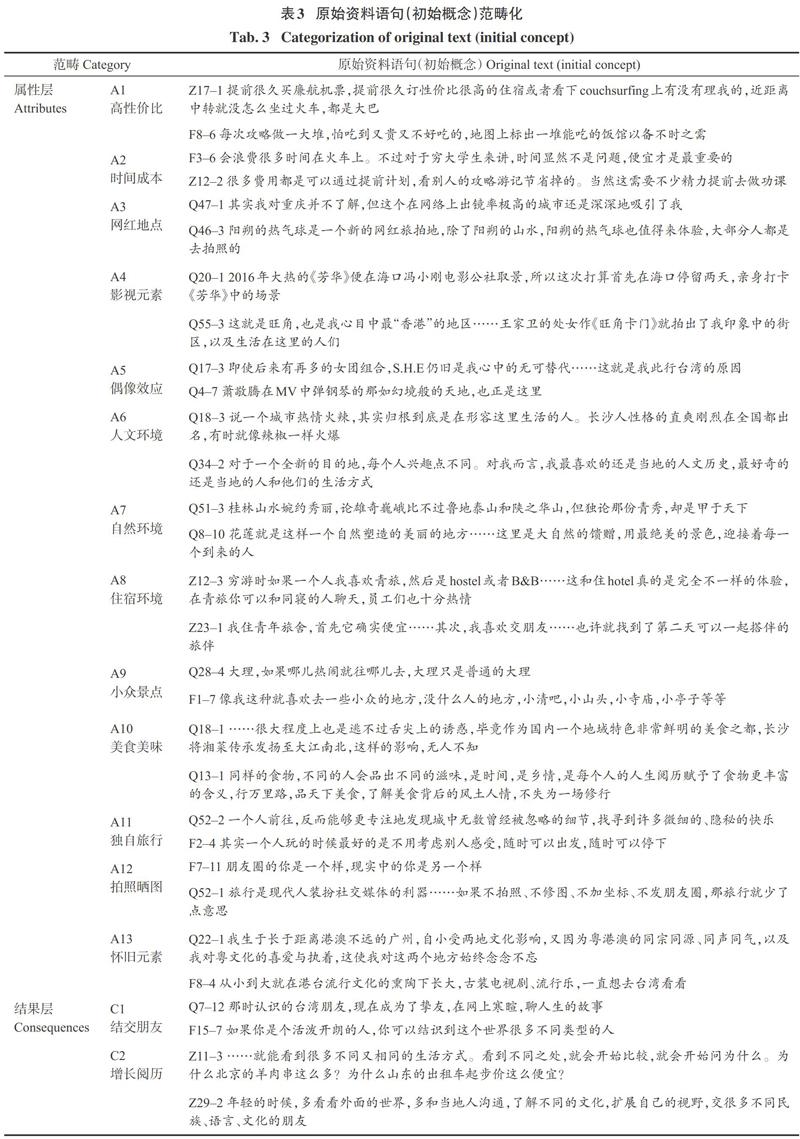

为获取上述资料,本研究利用Python对网站内容进行爬取。在穷游网内容的抓取中,根据html文本提取出各游记贴ID及发布用户信息,对帖子正文进行翻页抓取,最终获得文本资料401篇。在知乎网的内容抓取中,先以“穷游”为关键词搜索相关问题,选取回答数、关注人数较多的6个问题作为资料获取对象(表2)。接着为筛除参考度不高的观点,仅选取点赞数较多的回答作为数据,以前述爬虫方法获得文本资料217篇。

为筛选出具有代表性的样本,首先对网络文本作者的代际身份进行识别。以作者出生年份在1990—1999年间为条件对文本进行筛选,未能获取到准确出生年份信息的,在原始编码过程中根据文本中表现作者代际的文字(如“我们学生党”“刚毕业不久”)进行筛选。同时,为识别用户是否为穷游者,对用户的旅游经历描述进行反复研读,根据其对自身身份认同的描述(如“作为穷游者”“我一直是穷游”“像我们这种穷游的”等)进行筛选,最终筛选用于编码分析的穷游网有效文本67篇,知乎网有效文本43篇。

基于上述过程,本研究共收集原始文本130篇(包括访谈20篇、穷游网游记67篇、知乎网回答43篇),将访谈所得20篇文本以及88篇(80%)网络文本用于手段-目的链模型的构建,其余22篇(20%)用于理论饱和度检验。本研究同时利用线下访谈和线上网络文本构建模型有以下几个方面原因:第一,访谈文本相比于网络文本更适合发展模型核心范畴。一方面是因为线下受访者的90后穷游者身份易于确认,样本选择的确定性与适用性高;另一方面是因为线下深度访谈可通过连续询问的方式使受访者做出更多解释性的回答,有助于挖掘深层次范畴。第二,线下访谈对网络文本分析具有指导作用。线下访谈的互动性和深入性可使得采访者对穷游者群体的特点形成一个基本认识,并以此为基础指导后续的网络文本编码工作。第三,网络文本适合用于扩充核心范畴。网络文本具有作者身份背景多样化、信息内容真实性强的优势,并且网络的匿名环境使得人们愿意表达在线下不会表达的一些信息,因此可以对访谈文本做出有效的补充。此外,本研究认为网络文本比访谈文本更合适检验模型的理论饱和度,原因在于:第一,线下访谈样本数量有限,使访谈文本所覆盖的穷游情境的多样性受限;第二,网络文本具有信息量大、情感表达突出、文本作者的身份背景多样化等特点,可以验证本文理论模型是否对生活、工作、教育经历等方面存在异质性的广大穷游群体具有普适性。因此,本研究仅选用了部分网络文本用于理论饱和度检验。

3.3 研究方法

本研究利用Nvivo11.0软件对原始资料进行质性编码分析并构建手段-目的链模型,具体过程为:(1)初始编码。对原始资料逐字阅读分析,将描述穷游属性、结果、价值的语句编码为自由节点。(2)概念范疇化。反复阅读思考自由节点的语义逻辑,将同质性节点合并,从属性节点构建父-子项关系,对父节点重新命名形成范畴。(3)范畴归纳。根据相关文献将所得范畴归纳至属性、结果、价值3层次。(4)构建含义矩阵。构建属性-结果、结果-价值关联关系,根据范畴间在原始资料中关联的频次构建含义矩阵。(5)理论饱和度检验。对检验文本进行编码分析,观察是否出现新范畴及关系。(6)绘制价值层次图。定义阈值(cut-off value),将阈值过滤后的范畴和关系绘制为价值层次图,得出手段-目的链模型。

4 手段-目的链模型构建

4.1 初始编码与概念范畴化

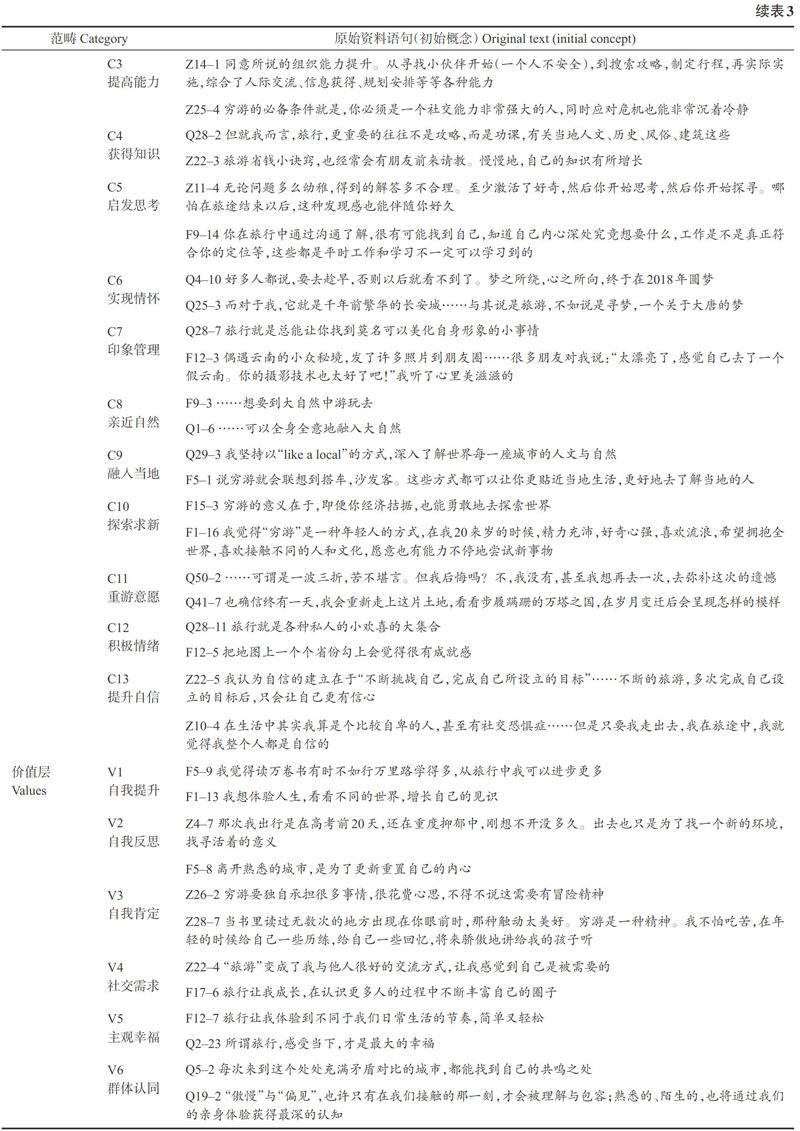

对原始资料进行初始编码,编码过程共产生611个初始概念,比较修正后,归纳至32个范畴(表3)。由于篇幅限制,各范畴仅展示两条原始资料语句,各语句编号结构为“来源+文本号+节点号”,字母F、Q、Z分别表示语句来源为访谈、穷游网、知乎网。例如,编号F5?3为访谈5号文本第3个节点语句,Q10?2为穷游网10号文本第2个节点语句。

在概念范畴化的基础上,基于手段-目的链模型的研究变量分类标准,同时参考旅游目的地形象感知、旅游者行为、期望与价值追寻等相关研究[20,40-42],将各范畴归纳至属性、结果、价值3层次(表3)。其中,属性层范畴主要描述穷游行为或穷游目的地的特征因素;结果层范畴主要描述穷游者通过穷游直接或间接收获到的结果;价值层范畴则描述穷游者期望通过穷游实现的个人价值。属性-结果-价值3层存在递进关系,描述了穷游者通过具有某种特征的穷游行为获得期望的结果,进而实现深层次个人价值的过程。

4.2 含义矩阵构建及理论饱和度检验

含义矩阵是进行层次分析以及绘制价值层次图的基础,展示了属性、结果、价值要素间的关联关系及关联频数[12]。为构建含义矩阵,本研究首先利用Nvivo11.0将每篇资料中编码的初始概念按属性-结果、结果-价值关联关系进行连接,对各映射关系检查后,得到关联关系203个。接着将初始概念间的关联关系对应至范畴间,例如初始概念Z14?4与Z14?1存在属性-结果关系,由于两语句分属A1、C3范畴,则对应将该关系计入A1?C3关系中。基于上述过程编制得到总体含义矩阵(表4),矩阵中数字表示两范畴间关联频数,数字越大表示两范畴间的关系越密切[43]。

在上述范畴归纳和关系构建的基础上,对现有结果进行理论饱和度检验。理论饱和度检验用于验证现有理论是否存在越界或不足的情况,可作为是否停止采样的标准[44]。将用于检验的22篇资料文本以同样的方法进行编码分析,发现编码过程中未出现新范畴和新关系,说明理论基本趋于饱和,现有范畴和关系的发展是充分的。

4.3 价值层次图构建

根据含义矩阵展现的范畴间关系,可绘制价值层次图。为突出矩阵中的主要关系,在绘图前需设定合适的阈值,关联频数低于阈值的范畴关系将不被展现在图中[45]。Bagozzi和Dabholkar在研究中综合Reynolds和Gutman所提出的阈值选择标准,提出构建不同阈值条件下的单元数量及关联数量矩阵,综合考虑数据简洁程度与完整程度的平衡,选取合适的阈值,这一阈值选定方法受到学者的普遍认可[12,43,46]。基于此,本研究参考Bagozzi和Dabholkar[43]提出的方法选取阈值。首先,根据含义矩阵计算出单元总数量(即存在关联关系的范畴对总数量)以及关联关系总数量,结果分别为59和203;接着计算阈值由1取至10时大于等于阈值的单元数量、关联数量及所占百分比,得出统计矩阵。发现,当阈值取4时,大于等于阈值的单元数量占比29%,数据呈现相对简洁,大于等于阈值的关联数量占比63%,数据关联关系得到较好体现。因此兼顾数据的简洁性和完整性,本研究选取4作为阈值。阈值过滤后,将关联频次大于等于阈值的范畴及关系绘制成价值层次图(图1),手段-目的链模型得以建立。

5 穷游者价值追寻分析

在全部关联关系中,若A与B关联,且B与C关联,则A?B?C链得以建立[12],由此本研究根据价值层次图共得出8条手段-目的链(表5),据此可分析穷游者价值追寻及其对行为的影响作用机制。

链1(住宿环境-结交朋友-社交需求)与链2(住宿环境-结交朋友-主观幸福)体现出穷游者关注旅途中人际关系的构建,并据此进行住宿环境的选择。旅游者的社会关系构建对旅游体验有着重要的影响[47],因此不少穷游者虽偏爱独自旅行(范畴A11),但期望在旅途中结识新朋友,甚至收获同行旅伴(如Z4?5、Z3?3、F17?6)。处于旅游世界中的旅游者倾向抛弃日常生活中个人身份和角色的束缚,积极参与到旅游互动中构建新的社交关系,呈现出旅游者的“去名片”现象[48]。在脱离利益身份的旅游互动情境中,旅游者更容易获得纯粹的人际关系,从而满足自身社交需求和获得主观幸福感。穷游者在社交需求和主观幸福感上的价值追寻对其住宿设施选择行为有着深刻影响,虽然旅游消费存在局限,但许多穷游者并不是单纯考虑价格选择住宿,而是期望通过住宿环境获得更多与他者(当地人或其他旅者)交流交往的机会:“我喜欢青旅。不只是因为便宜,还因为能在青旅找到很多朋友,哪怕是暂时的朋友”。(Z4?5)因此穷游者在选择住宿设施时也更看重住宿环境的自由度、人情味氛围:“……看网上的评价,我喜欢有‘人气的地方,大厅坐下拿瓶啤酒就能遇到几个志同道合的人一起谈天说地的那种”。(Z23?4)

链3(拍照晒图-印象管理-社交需求)与链4(网红地点-印象管理-社交需求)反映了穷游者倾向在社交媒体平台上通过拍照晒图、文字分享等方式展示自身旅游经历从而达成获得性印象管理,以此满足自身社交需求的特点。同时,他们也倾向选择网红地点作为旅游目的地,是因为这些地点的话题度能为其增加谈资,这一定程度上反映出青年穷游者群体独特的炫耀心理以及其内心的“自恋”角色成分[5]。印象管理是人们通过控制或管理自我展示出的信息,从而影响他人对自己的评价与看法的过 程[49]。在印象管理和社会自我呈现的过程中,个体不仅希望自身能被他人接纳和喜爱,也希望在群体中突出个性,保持自我独立[50]。对于部分穷游者来说,穷游经历所展现的追求自由、说走就走、独立坚毅的理念态度是利于他们进行深入自我表露和实现印象管理的提升性内容。因此,穷游者受建立关系、获取声望、获得赞美等外在动机的驱动,会更乐于展示穷游经历,以此作为塑造自我形象、满足社交需求的重要途径,这与Munar和Jacobsen对旅游者的旅游经历分享行为的研究结果一致[51]。

链5(怀旧元素-实现情怀-自我肯定)说明穷游者倾向前往具有与自身过往经历有关的怀旧元素的目的地旅游,满足自己长久以来的情怀向往,通过与过往的联系提升了自我的积极性,进而达成自我肯定。怀旧是个体对过去的事物、人、地方或者自我的渴望,通常与温暖的回忆、快乐的童年等联系在一起[52]。怀旧元素是指穷游者提及的所怀念的与自己过往经历有关的事物、人或地方,它们引发了穷游者的情怀向往,从而驱动穷游行为的产生,如Q14?1谈到澳门是“儿时起的梦想”,Q49?11则称“对于色达的认识和向往由来已久”,渴望“实现夙愿”。有关怀旧的研究指出,怀旧连接了过去的自我和现在的自我,帮助人们找到“根”的感觉, 为个体提供了能量[53]。怀旧有助于维护与提升自我积极性,提升了人们的存在意义感,人们可以从怀旧中肯定自己[54]。具体到穷游的情景中,当穷游者的怀旧体验在旅游中得以实现的时候(即实现了自我情怀的时候),穷游者觉得自己的生活、生命是有意义的,即使穷游伴随着历练与艰苦,穷游者也觉得这种付出是值得的,并自我肯定自己的选择与付出。例如,“当书里读过无数次的地方出现在你眼前时,那种触动太美好。穷游是一种精神。我不怕吃苦,在年轻的时候给自己一些历练,给自己一些回忆,将来骄傲地讲给我的孩子听”(Z28?7)体现出,该穷游者觉得通过旅游实现自我情怀后“那种触动太美好”,并肯定自己的行为是有意义的,要“骄傲地讲给我的孩子听”。“2017年时重走了阔别已久的青藏铁路,其带来的震撼和感动,使我每次遇到挫折时,能带来一点鼓励”(Q11?3),体现了实现情怀对自我肯定的积极作用。实现情怀是穷游者的重要动机,而以往研究所总结的逃避放松、康体享乐等动机在本研究手段-目的链分析中表现并不突出,这一方面是因为享乐型快乐易通过旅游之外的其他活动满足(如看电影、听音乐)[55],另一方面是因为许多穷游者认为穷游并不是休闲娱乐而是一种吃苦锻炼,“我们这一代人没吃过什么苦,穷游的锻炼让我做事更能坚持”(Q22?6),“穷游要独自承担很多事情,很花费心思,不得不说这需要有冒险精神”(Z26?2)。这进一步说明穷游行为不是单纯在休闲娱乐动机作用下的结果,而是受价值层次需求的驱动,这也是穷游者区别于其他类型旅游者的重要特征所在。正是这样的价值追寻使得穷游者不再受经济条件的限制决心开展旅游,也乐于接受穷游过程中的困难与艰苦,从而提升自我的积极性,以达成自我肯定。

链6(影视元素-启发思考-自我反思)说明影视元素是影响穷游者选择目的地的重要因素。穷游青年广泛受潮流、媒体热点的影响,普遍对影视作品描述或取景相关的目的地有着更高的兴趣和向往感。例如,“这就是旺角,也是我心目中最‘香港的地区……王家卫的处女作《旺角卡门》就拍出了我印象中的街区,以及生活在这里的人们”(Q55?3),“我想象中的上海,是《色戒》中,汤唯精细地搽涂着最后一滴香水”(Q16?1)。很多影视作品都包含对社会现象和问题的深刻反思,包含有特定影视元素的旅游目的地也在一定程度上被注入了影视作品的文化内涵,从而启发穷游者的内在思考。能够启发穷游者思考或自我反思的影视元素通常具有较强的文化内涵,可以引起穷游者对特定问题 的思考,继而实现自我反思。例如,“电影中被象征化的阿甘尽管被赋予了运气、成功,但究其根底,真正的原因恐怕是笨笨的阿甘能一直坚持自己所坚持……阿甘还一直在奔跑,但我好像已经忘记了自己”(Z13?7),“还记得《大话西游》吗?那部划时代的经典电影,浮现在眼前……我从远处望着这一幕,向自己的叛逆做出了最后的告别。忘记那些无关紧要的故事,在是与非、浮躁与宁静中重新寻找自己”(Q32?3)。对于重视内在价值的个体来说,其价值的实现不依赖于外在因素[56],因此在目的地选择上,穷游者在内在价值的驱动下,比起传统地标景点(landmark)更倾向于选择具有深刻文化内涵并容易引发人们思考和自我反思的目的地进行旅游。很多高质量的影视作品在取材选景之初就会考虑具有高文化内涵的地方,因此影视元素的文化内涵与目的地的人文环境通常有所融合,从而与穷游者所追寻的价值产生了强烈的共鸣,促进了穷游者对包含某些特定影视元素的旅游目的地的选择行为。這启示企业在利用影视元素吸引穷游者时,必须注重影视元素中文化内涵的构建。例如,通过影视作品实现对社会现象和问题的解读和传达。

链7(人文环境-增长阅历-自我提升)说明穷游者通过深入了解目的地人文环境增长自身阅历,从而实现在沟通技巧、适应能力、判断能力等方面的自我提升。旅游式学习的相关研究表明,旅游是个体进行学习提升的重要方式[57-58],并且对于进行深度旅游体验的非制度型旅游者来说,这一学习提升效应更为显著[31]。穷游青年群体普遍处于人生的快速发展阶段,有着较大的自我提升需求,因此获取新知、提升自我成为了穷游者的重要旅游动机和价值追寻。链8(人文环境-启发思考-自我反思)说明穷游者在目的地人文环境的启发下可以实现自我反思。不少穷游者提到自己进行穷游是为了实现对自身生活方式和思维模式的反思,如“那次我出行是在高考前20天,还在重度抑郁中……出去也只是为了找一个新的环境,找寻活着的意义”(Z4?7),“离开熟悉的城市,是为了更新重置自己的内心”(F5?8)。从转化学习理论的角度来看,当个体意识到自我认知框架存在冲突或不足进而陷入迷茫时,个体即会为转化做准备[59]。旅游使得旅游者在地理和心理上与原有环境形成不同程度的分离,有助于他们实现对日常生活的反思[60],从而成为满足个体转化需求的重要途径。当穷游者身处他者的文化环境中时,其接触的新事物、新情境为个体改变认知框架提供了可能。因此对于穷游者而言,旅游不再是休闲娱乐需求主导的消费行为,而是帮助自身实现自我反思的生活实践,这与解佳和朱璇的研究结论相印证[1]。总而言之,人文环境因素构建起了穷游者学习思考的重要情境,相比于自然环境,穷游者更倾向在人文环境中进行思想交流与文化碰撞,基于自我认知结构基础对新事物进行同化或顺应的加工建构[61],从而实现自我提升和自我反思的价值追寻,也正是这样的价值追寻主导了穷游者乐于融入当地,积极与他人交流的行为特征。

本研究将穷游者的价值层次图与邢宁宁等有关90后旅游者价值追寻研究的价值层次图进行了比较[20]。可以发现,穷游者的价值层次图与其他旅游者相比在以下几个方面存在明显差异:第一,穷游者通常是一个人旅游,而其他形式的旅游常常会有同伴,这是穷游相比于其他旅游在形式上的一个重要区别;第二,良好的购物体验是其他旅游形式所追求的体验之一,而穷游者对购物的兴趣较低,他们更在意精神上的享受而非物质的获取;第三,在价值层上,穷游者会有明显的“自我反思”倾向,而其他形式旅游在这一点上并不突出,这契合了穷游者在精神追求层面与其他旅游者的差异。

6 研究结论与讨论

6.1 研究结论与理论贡献

本研究基于手段-目的链模型对穷游者的价值追寻及其对行为的影响机制进行了探讨,研究发现:第一,穷游者非常关注旅途中人际关系的构建及主观幸福感的获得,注重住宿环境的社交氛围,这主导了穷游者的住宿设施选择行为;第二,穷游者乐于通过拍照晒图和游览网红地点来展示自我,以此作为印象管理和满足自身社交需求的重要途径;第三,怀旧元素增加了穷游者对旅游目的地的情感向往,穷游者通过旅游与自身过往经历建立联系,从而提升了自我的积极性,达成自我肯定;第四,包含特定影视元素的旅游目的地对穷游者具有较高吸引力,影视作品的文化内涵启发穷游者进行深刻思考,进而达成自我反思;第五,浸身人文环境中进行思想文化的交流碰撞是穷游者实现自我提升和自我反思的重要途径,该价值追寻主导了穷游者融入当地、积极交流的行为特征。

本研究的理论贡献主要体现于以下几方面:第一,以往研究对穷游者动机、目的地偏好等行为特征进行了探讨,但对影响行为的根源价值的讨论尚有不足,本研究基于手段-目的链模型对穷游者的价值追寻进行探究,补充了穷游者价值期望研究的相关理论;第二,以往研究将穷游者行为特征以及价值追寻分散地进行探讨,而忽略了两者间的关联作用机制,本研究基于大量原始資料发展出一个比较完整的理论路径(图1),并明确了价值追寻对穷游者行为的影响作用机制;第三,本研究挖掘到影视元素、偶像效应、网红地点、印象管理、主观幸福等特征因素,体现出社会化媒体技术以及青年代际背景对穷游者行为的影响效应,在理论上补充更新了穷游者行为研究内容。

6.2 实践启示

本研究对于旅游目的地优化市场结构,住宿业、旅游网站等相关方打造和营销产品、吸引穷游者群体具有一定的实践启示意义。

对于目的地来说,增加旅游目的地的“穷游”属性的建设,有利于吸引多类型或多层次旅游者,从而达到规模经济效应。同时,相较于大众旅游者,穷游者的出游时间更为灵活和不固定,因此吸引穷游者群体有利于增加目的地在旅游淡季的市场饱和度。从长远看来,穷游过程中独特而美好的回忆会增加旅游者在未来再次或多次到达目的地的可能性。特别是,当穷游者在未来达到了更高的经济水平后,更愿意自己或携同亲友再次光临旅游目的地。因而,穷游在某种意义上也是旅游目的地培育未来市场的一种有效的途径。此外,以年轻人为主要力量的穷游者群体同时也是社交媒体的频繁使用者,其旅游分享行为可以帮助增加旅游目的地在人群中的曝光度、知名度甚至是美誉度。例如,被称作“背包客的天堂”的阳朔吸引了大量穷游者前往,众多游记、电影的宣传打开了其在国内甚至全世界作为穷游、背包旅行目的地的声誉;受到穷游群体青睐的稻城、色达等川藏穷游目的地是拥有较高旅游禀赋但经济发展和配套设施都相对落后的地区,这些目的地吸引了注重情怀、对旅游设施水平要求不高的穷游者群体,从而提升了区域的知名度,成为了川藏旅游的重要节点和对外招牌。本研究发现“网红”旅游地可以为穷游者创造信息传播的附加价值,这启发目的地方可借助微博、抖音等平台进行网络营销,增加自身话题度,同时借由穷游者的社交平台分享行为实现二次传播。此外,旅游目的地的怀旧元素、影视元素、偶像效应都可能成为吸引穷游者前往的重要因素,这启发目的地方可通过设计怀旧场景、与影视作品开展取景合作、邀请偶像进行代言等方式激发穷游者的情感向往,吸引其前来旅游。

对于住宿业、旅游网站等相关方来说,首先,穷游者关注旅途中的人际关系建设,追求住宿环境的自由度和人情味,这启发相关住宿业经营方如果想要吸引穷游者入住,可以设置酒吧、共享厨房、娱乐室等设施,或者开展破冰、派对等活动,从而为住客提供沟通交流的机会与场所,营造店内的人文交友氛围;此外,穷游者对时间成本较不敏感,普遍会在行前花费时间进行攻略规划以节约经济成本,并且该过程依赖于网络进行。这启发相关企业在进行App、网站的打造时要注重完善多平台比价、价格筛选等功能,并提供攻略分享、兴趣群组平台,帮助穷游者更有效地规划行程。同时,穷游攻略的普适性差,不同目的地的攻略差异大,这启发目的地方可尝试打造本地化的攻略规划平台,将本地预订资源、针对性的目的地攻略等信息汇总,以此汇聚资源优势、优化旅游体验,促进目的地旅游发展。

6.3 研究不足与未来研究方向

本研究通过手段-目的链模型探讨了穷游行为背后深层次的心理动机,发现价值追寻是主导穷游者行为的根源所在。本研究主要采用了软式阶梯法获取质性数据,整体的工作量大、耗时较长、成本较高,同时可能使调查结果在一定程度上受到访谈人员的主观影响。在范畴提炼和归类的过程中,可能会受到笔者知识领域的系统性影响,使得研究结论可能存在一定的偏差。因而需要更多学者围绕该主题进行更全面的探索,未来研究还可以采用硬式阶梯的结构化问卷来搜集信息,通过大样本的问卷调查获得更广泛的可靠信息。

本研究在选择访谈对象时虽尽量保证其职业、年龄、常住地等要素的异质性,但所选受访者样本来源还不够丰富。在抽样时主要选取了最具代表性的年轻一代穷游者,所得结论虽展现了大部分穷游者的行为价值现象,但不同世代穷游者代表性不够,未来研究可进一步探讨不同世代的穷游者之间的行为与动机差异。此外,所得203个关联关系中,部分关系出现的频次较低,从而未被作为手段-目的链分析。但由于抽样存在一定的随机性,如果进一步扩大样本量,可能会出现新的手段-目的链条。

在进一步的研究中,可考虑以下方向:第一,穷游者在旅游情境和日常情境中的感受与思考可能存在差异,未来研究可选择浸身田野开展调查,探索当穷游者身份处于激活状态时,其价值追寻是否会存在不同。第二,不同生活经历的穷游者价值期望存在一定差异,未来研究中可考虑基于生活史访谈探索不同经历背景的穷游者价值追寻差异。第三,价值追寻的不同使得穷游者的旅游分享行为也展现出差异化特征,本研究在编码中发现穷游者不会着重分享展示旅途中的住宿、餐饮,而是喜欢展现自己去了什么特别的地方,旅途对自己有何意义,自己感悟和学习到了什么。穷游者在旅游分享上的差异具有挖掘的意义,但由于其不是本文的研究重点,在此未作更深入的分析,值得未来研究进一步探讨。第四,本研究采用了基于手段-目的链模型的質性研究方法,属于实证定性研究的一种范式。该研究范式可以全面考察穷游者价值追求的维度与内在动机,但是不同手段-目的链出现的边界条件并没有得到探讨。未来研究可以利用实证定量研究方法考察不同路径出现的调节因素与边界条件。

参考文献(References)

[1] 解佳, 朱璇. “穷游”兴起的社会学分析——兼论穷游者与背包客的异同[J]. 旅游学刊, 2019, 34(1): 124-135. [XIE Jia, ZHU Xuan. A sociological analysis on the emergence of “Qiongyou”: A comparison between the qiongyouer and the backpacker[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(1): 124-135.]

[2] 于光远, 马惠娣. 关于文化视野中的旅游问题的对话[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2002(5): 13-18. [YU Guangyuan, MA Huidi. A Dialogue on the tourism from the cultural perspective[J]. Journal of Tsinghua University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2002(5): 13-18.]

[3] 张镒, 柯彬彬. 穷游动机实证研究[J]. 旅游研究, 2015, 7(4): 30-36. [ZHANG Yi, KE Binbin. An empirical study of the motivation of travelling on a shoestring[J]. Tourism Research, 2015, 7(4): 30-36.]

[4] 唐颖, 张镒, 柯彬彬. 大学生穷游行为偏好及特征研究[J]. 岭南师范学院学报, 2017, 38(3): 163-169. [TANG Ying, ZHANG Yi, KE Binbin. A study on the behavior of travelling on a shoestring in university students[J]. Journal of Lingnan Normal University, 2017, 38(3): 163-169.]

[5] 姜兰花. 抵抗、亚文化、表演: 青年“穷游”现象的文化解读[J]. 北京青年研究, 2015, 24(3): 26-32. [JIANG Lanhua. Resistance, subculture and performance-A cultural interpretation on “travel on budget”[J]. Beijing Youth Research, 2015, 24(3): 26-32.]

[6] 李国征. 穷游热的成因: 一个质性研究[J]. 旅游研究, 2015, 7(4): 24-29. [LI Guozheng. Qualitative research on the cause of budget travel heat[J]. Tourism Research, 2015, 7(4): 24-29.]

[7] LEGOH?REL P, DAUC? B, HSU C H C, et al. Culture, time orientation, and exploratory buying behavior[J]. Journal of International Consumer Marketing, 2009, 21(2): 93-107.

[8] LI M, ZHANG H, XIAO H, et al. A grid-group analysis of tourism motivation[J]. International Journal of Tourism Research, 2015,17(1): 35-44.

[9] HOMER P M, KAHLE L R. A structural equation test of the value-attitude-behavior hierarchy[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 54(4): 638.

[10] GUTMAN J. A means-end chain model based on consumer categorization processes[J]. Journal of Marketing, 1982, 46(2): 60-72.

[11] ZANOLI R, NASPETTI S. Consumer motivations in the purchase of organic food: A means-end approach[J]. MPRA Paper, 2002, 104(8): 643-653.

[12] REYNOLDS T J, GUTMAN J. Laddering theory, method, analysis and interpretation[J]. Journal of Advertising Research, 1988, 28(1): 11-35.

[13] KLENOSKY D B, GENGLER C E, MULVEY M S. Understanding the factors influencing ski destination choice: A means-end analytic approach[J]. Journal of Leisure Research, 1993, 25(4): 362-379.

[14] KLENOSKY D B. The “pull” of tourism destinations: A means-end investigation[J]. Journal of Travel Research, 2002, 40(4): 396-403.

[15] 曲穎, 贾鸿雁. 国内海滨城市旅游目的地推拉动机关系机制研究——“手段-目的”方法的应用[J]. 旅游科学, 2013, 27(4): 9-23. [QU Ying, JIA Hongyan. A study on the push-pull motivation mechanism in domestic coastal urban tourism destination context: An application of “means-end” approach[J]. Tourism Science, 2013, 27(4): 9-23.]

[16] 魏宝祥. 基于方式-目的理论的民族旅游者目的地选择研究——以临夏回族旅游者为例[J]. 人文地理, 2012, 27(1): 136-141. [WEI Baoxiang. Ethnic tourists destination choice based on means-end theory—A case study of hui tourists in Linxia[J]. Human Geography, 2012, 27(1): 136-141.]

[17] 崔庆明, 和琳珊, 徐红罡. 遗产旅游动机的核心-边缘结构研 究——以丽江为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(10): 84-93. [CUI Qingming, HE Linshan, XU Honggang. The core-periphery structure of heritage tourism motivation in Lijiang[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(10): 84-93.]

[18] HO C I, LIN P Y, HUANG S C. Exploring Taiwanses working holiday-makers motivations: An analysis of means-end hierarchies[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2014, 38(4): 463-486.

[19] JIANG S, SCOTT N, DING P, et al. Exploring Chinese outbound tourism motivation using means-end chains: A conceptual model[J]. Journal of China Tourism Research, 2012, 8(4): 359-372.

[20] 邢宁宁, 杨双双, 黄宇舟, 等. 90后出境旅游动机及价值追寻[J]. 旅游学刊, 2018, 33(9): 58-69. [XING Ningning, YANG Shuangshuang, HUANG Yuzhou, et al. The motivation and value pursuit of outbound tourism of post-90s[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(9): 58-69.]

[21] KIM B, KIM S S, KING B. The sacred and the profane: Identifying pilgrim traveler value orientations using means-end theory[J]. Tourism Management, 2016, 56: 142-155.

[22] PEZESHKI F, ARDEKANI S S, KHODADADI M, et al. Cognitive structures of Iranian senior tourists towards domestic tourism destinations: A means-end chain approach[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2019, 39: 9-19.

[23] WATKINS L J, GNOTH J. Japanese tourism values: A means-end investigation[J]. Journal of Travel Research, 2011, 50(6): 654-668.

[24] KOBLITZ R J. Practically speaking: Traveling on a shoestring[J]. Change: The Magazine of Higher Learning, 1975, 7(4): 56-57.

[25] RILEY P J. Road culture of international long-term budget travelers[J]. Annals of Tourism Research, 1988, 15(3): 313-328.

[26] MURPHY L, PEARCE L. Young budget travelers: Backpackers in Australia[J]. Annals of Tourism Research, 1995, 22(4): 819-843.

[27] PEARCE P L. The Backpacker Phenomenon: Preliminary Answers to Basic Questions[M]. Townsville: Department of Tourism, James Cook University of North Queensland Press, 1990: 76.

[28] SORENSEN A. Backpacker ethnography[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30(4): 847-867.

[29] HINDLE N, MARTIN A, NASH R. Tourism development and the backpacker market in Highland Scotland[J]. Tourism and Hospitality Research, 2015, 15(3): 178-192.

[30] OOI N, LAING J H. Backpacker tourism: Sustainable and purposeful? Investigating the overlap between backpacker tourism and volunteer tourism motivations[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2010, 18(2): 191-206.

[31] PEARCE P L, FOSTER F. A “university of travel”: Backpacker learning[J]. Tourism Management, 2007, 28(5): 1285-1298.

[32] BROOCKS A K, HANNAM K. The artisan backpacker: A development in Latin American backpacker tourism[J]. International Journal of Tourism Anthropology, 2016, 5(1-2): 152-164.

[33] LARSEN S, ?GAARD T, BRUN W. Backpackers and mainstreamers: Realities and myths[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(2): 690-707.

[34] TOMAZOS K. Backpacking through an ontology of becoming: A never-ending cycle of journeys[J]. International Journal of Tourism Research, 2016, 18(2): 140-148.

[35] CANAVAN B. An existentialist exploration of tourism sustainability: Backpackers fleeing and finding themselves[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2018, 26(4): 551-566.

[36] COLLINS-KREINER N, YONAY Y, EVEN M. Backpacking memories: A retrospective approach to the narratives of young backpackers[J]. Tourism Recreation Research, 2018, 43(3): 409-412.

[37] NOY C. This trip really changed me: Backpackers narratives of self-change[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(1): 78-102.

[38] ZHANG J, MORRISON A M, TUCKER H, et al. Am I a backpacker? Factors indicating the social identity of Chinese backpackers[J]. Journal of Travel Research, 2018, 57(4): 525-539.

[39] 劉鲁, 张静儒, 吴必虎, 等. 身份认同视角下中国背包客的目的地选择偏好研究[J]. 旅游学刊, 2018, 33(4): 80-89. [LIU Lu, ZHANG Jingru, WU Bihu, et al. The destination choice behavior of Chinese backpackers: From a perspective of identity theory[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(4): 80-89.]

[40] FAN D X F, HSU C H C. Potential mainland Chinese cruise travelers expectations, motivations, and intentions[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2014, 31(4): 522-535.

[41] FU X, CAI L, LEHTO X. A Confucian analysis of Chinese tourists motivations[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2015, 32(3): 180-198.

[42] 王純阳, 屈海林. 旅游动机、目的地形象与旅游者期望[J]. 旅游学刊, 2013, 28(6): 26-37. [WANG Chunyang, QU Hailin. Empirical study on relationships of travel motivation, destination image and tourist expectation[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(6): 26-37.]

[43] BAGOZZI R P, DABHOLKAR P A. Consumer recycling goals and their effect on decisions to recycle: A means-end chain analysis[J]. Psychology and Marketing, 1994, 11(4): 313-340.

[44] 苏敬勤, 崔淼. 探索性与验证性案例研究访谈问题设计: 理论与案例[J]. 管理学报, 2011, 8(10): 1428-1437. [SU Jingqin, CUI Miao. Interview question design for exploratory and confirmative case study: Theory and cases[J]. Chinese Journal of Management, 2011, 8(10): 1428-1437.]

[45] OLSON J C, REYNOLDS T J. Understanding consumers cognitive structures: Implications for advertising strategy[J]. Advertising and Consumer Psychology, 1983, 1: 77-90.

[46] PIETERS R, BAUMGARTNER H, ALLEN D. A means-end chain approach to consumer goal structures[J]. International Journal of Research in Marketing, 1995, 12(3): 227-244.

[47] MURPHY L. Exploring social interactions of backpackers[J]. Annals of Tourism Research, 2001, 28(1): 50-67.

[48] 彭丹. 旅游体验研究新视角: 旅游者互动的社会关系研究[J]. 旅游学刊, 2013, 28(10): 89-96. [PENG Dan. A new perspective of tourist experience study: The research on social relationships of tourist-to-tourist interaction[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(10): 89-96.]

[49] LEARY M R, KOWALSKI R M. Impression management: A literature review and two-component model[J]. Psychological Bulletin, 1990, 107(1): 34.

[50] 金晓彤, 徐尉, 姚凤. 个体需求影响消费者正面口碑传播吗?[J]. 经济管理, 2019, 41(11): 141-156. [JIN Xiaotong, XU Wei, YAO Feng. Do consumers individual demands affect their positive word of mouth behavior? [J]. Business Management Journal, 2019, 41(11): 141-156.]

[51] MUNAR A M, JACOBSEN J K S. Motivations for sharing tourism experiences through social media[J]. Tourism Management, 2014, 43: 46-54.

[52] VESS M, ARNDT J, ROUTLEDGE C, et al. Nostalgia as a resource for the self[J]. Self and Identity, 2012, 11(3): 273-284.

[53] SEDIKIDES C, WILDSCHUT T, ARNDT J, et al. Nostalgia: Past, present, and future[J]. Current Directions in Psychological Science, 2008, 17(5): 304-307.

[54] WILDSCHUT T, SEDIKIDES C, ARNDT J, et al. Nostalgia: Content, triggers, functions[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2006, 91(5): 975.

[55] KOPPERUD K H, VITTERSO J. Distinctions between hedonic and eudaimonic well-being: Results from a day reconstruction study among Norwegian jobholders[J]. The Journal of Positive Psychology, 2008, 3(3): 174-181.

[56] LI M, CAI L A. The effects of personal values on travel motivation and behavioral intention[J]. Journal of Travel Research, 2012, 51(4): 473-487.

[57] MINNAERT L. Social tourism as opportunity for unplanned learning and behavior change[J]. Journal of Travel Research, 2012, 51(5): 607-616.

[58] SHOEMAKER S. Segmenting the US travel market according to benefits realized[J]. Journal of Travel Research, 1994, 32(3): 8-21.

[59] MORGAN A D. Journeys into transformation: Travel to an “other” place as a vehicle for transformative learning[J]. Journal of Transformative Education, 2010, 8(4): 246-268.

[60] 白長虹, 王红玉. 旅游式学习: 理论回顾与研究议程[J]. 南开管理评论, 2018, 21(2): 192-198. [BAI Changhong, WANG Hongyu. Touristic learning: Literature review and research agenda[J]. Nankai Business Review, 2018, 21(2): 192-198.]

[61] MITCHELL R D. Learning through play and pleasure travel: Using play literature to enhance research into touristic learning[J]. Current Issues in Tourism, 1998, 1(2): 176-188.