珠江-西江经济带经济增长动力机制分析

——基于马克思主义政治经济学视角

2021-09-10旷爱萍蒋晓澜

旷爱萍,蒋晓澜

(广西师范大学 马克思主义学院, 广西 桂林 541006)

一、引言

第一次工业革命后,蒸汽机的发明与运用使得西方资本主义社会纺织业工厂率先使用机器设备来进行生产,随后更多的机器设备发明在各行业的工厂生产中普及。机器设备的广泛应用使得工业技术创新速度不断增快,创新对经济增长的作用也渐渐引起学者们的关注。马克思作为长期研究资本主义社会经济增长与资本扩大再生产的经济学家,也敏锐捕捉到了科学技术对于资本主义生产的重要性。马克思在《资本论》中提到,科学进步是“人类发展的源泉”,是“最高意义上革命的力量”。但是,马克思在著作中关于技术创新的形容和表述都是为了服务其哲学、经济学、社会学等领域的理论研究,因而在马克思的著作中通常难以直接找到关于技术创新的具体的和明确的定义。我们更多地能看到的是马克思在《资本论》《1844年经济学哲学手稿》等诸多原著中,对资本主义社会发展历史与社会现实的归纳总结后,做出对简单劳动与复杂劳动的区分、生产工具的历史变迁、生产里资本有机构成等与技术进步与创新接近的表达,以及马克思提出社会总资本的扩大再生产、社会总产品积累、国民财富的增加等类似于经济增长的概念。虽然马克思没有对技术创新或经济增长有直接的表达,但不可否认的是马克思在资本论中仍然对这些问题进行了同义表达与深刻研究。鉴于马克思实际上对技术进步与创新有着深刻认知,同时马克思以多视角展开了对技术创新与经济增长之间关系的分析。因此,使用马克思资本扩大再生产理论进行经济增长问题分析不仅有重要理论意义,而且对实际层面的经济发展问题研究和中国特色社会主义市场经济发展指导也具有重要现实意义。

目前绝大多数学者都是遵循三大主流西方经济增长理论思想展开技术创新与经济增长的关系研究。研究的第一条路径大致沿着西方经济增长理论进行,学者们的研究主要遵循以配第、亚当·斯密、李斯特等为代表的古典传统经济学家或以杨格、索洛为代表的新古典经济学家对经济问题的研究思路。在大多数运用西方经济增长理论的计量模型实证研究中,苏治等[1]、赵文军等[2]发现技术进步与创新对经济增长的作用效应通常为正,且对增长贡献度通常具有举足轻重的地位。目前基于马克思资本扩大再生产模型的政治经济学视角,探讨技术进步与创新对经济增长的影响机制的理论与实证研究相对较少,且学者们对技术进步与创新和经济增长之间关系的看法存在不少分歧。学者们的第一个争论是技术创新是否会导致经济失衡。杨继国基于马克思的扩大再生产理论和经济均衡思想论提出技术进步带来资本主义社会固定资本的不断更新与积累,从而导致全社会资本有机构成比例不断提高,大量工人可能因为机器设备应用于生产而失业[3-4]。从经济长期增长趋势分析,资本有机构成比例的提高和大量工人的长期失业导致的经济发展失衡正是引起资本主义危机的根源性原因。与此同时,也有其他学者对这种观点提出了不同意见,王聪等[5]和马艳等[6]认为随着时代的发展和学术理论研究的不断成熟,马克思原始资本有机构成概念提出的背景是第一次工业革命时期的资本主义社会,这种背景与如今的社会经济情况大相径庭。因此他们认为当今的资本有机构成的概念内涵应随时代的变化而发展,结合当今各国经济社会发展的实际状况,加入基于古典经济理论思想拓展的创新,人力资本,知识积累等新生产要素进行分析。这些新生产要素的提出与加入不仅拓展了原始马克思资本有机构成的内涵,而且使得学者们使用马克思的经济增长模型与西方经典研究经济增长的索洛经济增长模型研究技术创新与经济增长关系这一问题得出了相似的结论,既技术创新可以带来经济长期稳定的增长和经济均衡发展。学者们关于马克思经济增长模型的第二个争论是技术创新与经济增长和发展之间的关系。Crolly等[7],唐国华等[8],Koch[9]结合社会经济数据实证研究后认为从长期来看技术创新不利于经济增长。也有学者认为技术创新最终利大于弊,可以促进经济增长。施生旭等[10]发现就技术进步对经济增长的贡献度和重要程度来说,技术创新可能效用没那么明显。

学者们运用马克思理论分析经济增长问题,多是基于扩大再生产理论模型的定性分析,少有运用宏观经济数据从实证分析的角度具体研究技术创新对经济增长的作用及影响机制。而现有运用马克思经济增长模型进行实证的研究也存在一定不足。首先现有实证研究选取样本数较少且参与多元回归因素较少,较小数据量的实证研究有效性和稳定性不足,实证结果难以支撑结论。其次,目前的实证研究发现创新对经济增长的贡献度较小,因而有众多学者认为技术创新从长期来看对经济增长的效应不明显,这种实证结果明显与改革开放以来中国飞速提升的科技实力与腾飞的经济实力实际不符。因此,本文克服之前研究中的不足,将技术创新引入马克思扩大再生产模型,基于马克思扩大再生产理论的政治经济学视角,结合珠江-西江经济带和粤港澳大湾区2005—2019年的宏观经济数据,运用双向固定效应计量模型定量实证分析技术创新对经济增长的作用机制及效应。

二、引入技术创新的马克思经济增长模型

(一)原始马克思扩大再生产模型

马克思在继承古典经济学思想的基础上,开拓性地提出了自己原创的社会资本扩大再生产理论。马克思在《资本论》第一卷第三篇绝对剩余价值生产章节中,根据生产过程中能否创造新价值对生产资本进行了不变资本和可变资本的区分,并给出了剩余价值率的定义。从而探讨了资本生产过程中价值如何转移及价值增殖来源问题。随后,马克思在《资本论》第二卷第三篇社会总资本的再生产和流通章节中提出了以资本积累为基础的扩大再生产理论模型。根据扩大再生产理论,马克思假设经济系统中不存在技术创新与进步,且经济系统是封闭的,不存在资本流动和对外贸易,因此社会生产规模的扩大来源是资本积累。

马克思从简单再生产开始分析,提出社会总资本的扩大再生产有两个基本前提。首先是对资本的价值形式进行划分,社会总产品的价值可以分为不变资本(c)、可变资本(v)和剩余价值(m)。其次是实物产品的生产部门可以分为生产生产资料的第Ⅰ部类和生产消费资料的第Ⅱ部类。根据这两个基本前提,马克思提出了扩大再生产的两个前提条件。他认为第一个条件是资本家把从工人无偿获得的剩余价值用来满足了自身的消费需求后,还留有剩余。“要积累,就必须把一部分剩余产品转化为资本。但是,如果不是出现了奇迹,能够转化为资本的,只是在劳动过程中可使用的物品。”[11]第二个条件是资本家有剩余价值的积累意愿,而不是将剩余价值全部用于满足自身需求的消费。这两个前提条件用公式可以表现为I(v+m)> Ⅱc和Ⅱ(c+m-m/x)>Ⅰ(v+m/x)。在分析了扩大再生产的前提条件后,马克思指出,满足扩大再生产的前提条件只能说明资本的扩大再生产是可行的,但是不能保证扩大再生产能可持续地发展。因此马克思接着提出了自己对扩大再生产能可持续发展实现条件的设想。马克思认为要想实现扩大再生产均衡稳定的发展,需要满足两个实现条件。第一个条件是第一部类生产的生产资料需要与生产过程中两大部类消耗的生产资料及满足两大部类扩大再生产中对生产资料的追加相等,用公式表示为Ⅰ(c+v+m)=Ⅰ(c+Δc)+ Ⅱ(c+Δc)。第二个条件是第二部类生产的消费资料需要与当年个人和社会总消费需求及满足两大部类扩大再生产中对消费资料的追加相等,用公式表示为Ⅱ(c+v+m)=Ⅰ(v+Δv+m/x)+ Ⅱ(v+Δv+m/x)。这些对扩大再生产的前提条件与实现条件、两大类生产部门的内部及部门间的物质交换和平衡的扩大再生产需要关系分析,就是马克思的经济增长理论模型,也是西方宏观经济学家认为最早的宏观经济模型。本文接下来将引入技术创新因素,放宽马克思经济模型的初始假设,分析技术创新对经济增长的贡献度及作用机制。

(二)引入技术创新条件的新马克思经济增长模型

在本节中,除了将技术创新因素引入马克思经济模型,即放宽了马克思扩大再生产模型中没有技术创新的假设之外,其他的分析都遵循原始马克思扩大再生产模型的设定和假设。下面将从马克思扩大再生产模型着手分析引入技术创新条件下的技术创新对经济增长的贡献度和作用机制。

目前学界多用国内生产总值(GDP)作为衡量一个国家或地区的经济发展指标。国内生产总值衡量的是一个国家或地区在一定时期内新创造价值的总和,其大小按照生产法核算数值为一个经济体中各生产部门的当时期新生产价值之和。按照马克思的扩大再生产理论,两大部类的生产资料价值组成中,不变资本(c)在生产过程中不发生增值,只在生产过程中一次性或逐渐转移其自身价值到新生产产品中,在生产过程中发生了价值增殖的只有可变资本(v)。一个经济体中GDP增长率的衡量实际上可以用新增剩余价值量与上一年度GDP的比值表示,既只需要计算经济体中可变资本价值总量的比例变化,因此在某时期t的经济增长率用公式可以表示为:

(1)

按照扩大再生产理论资本的价值划分,社会总资本的变化与不变资本,可变资本和剩余价值量的积累有关。因此式(1)的经济增长率式子可以进一步改写成经济增长率受到不变资本增长率,可变资本增长率和剩余价值率增长率影响的式(2):

gt=β1gct+β2gvt+β3gmt

(2)

式(2)中系数β1、β2、β3分别代表的是不变资本增长率(gc)、可变资本增长(gv)和剩余价值率增长率(gm)变化对经济增长率的影响程度。接下来沿用马克思增长模型的基本假设引入技术创新因素进行进一步拓展。根据马克思资本论思想分析技术创新对不变资本增长率、可变资本增长率和剩余价值率增长率的影响。

马克思指出:“积累,剩余价值转化为资本,就是规模扩大再生产的过程。”[12]马克思认为,技术创新可以改变社会生产效率和资本积累程度。技术创新通过提升生产效率,在生产过程中节约、减少不变资本消耗,提高不变资本利用回收率,使在相同不变资本投入情况下产出更多新产品。同时,不变资本的节约使资本家为了获得更多相对剩余价值有动力将更多的剩余价值转化为不变资本和可变资本投入与更新,进而改变资本有机构成,提高资本积累率。另外,马克思指出:“各种经济时代的划分,不在于生产什么,而在于怎样生产,使用什么生产资料。”[12]技术创新使得生产力提高和劳动生产率提高,这导致一方面生产产品的必要劳动价值时间相较之前缩短,相同时间内技术创新延长了剩余价值生产时间;另一方面技术创新使得生产产品的单位价值下降但由于社会平均劳动时间暂未发生变化,资本家仍可以按原必要劳动时间决定的价格出售商品,从而资本家获得更多的利润,提高了剩余价值积累,技术创新也促进剩余价值率提高。因此,技术创新是马克思经济学增长模型里的重要组成元素,对不变资本,可变资本和剩余价值的积累均有重要影响,即在式(2)中表现为影响系数β1、β2和β3的大小。

三、技术创新的经济增长影响机制具体分析

根据上文扩展后的马克思经济增长模型,经济增长率的变化最终取决于不变资本增长率(gc)、可变资本增长率(gv)和剩余价值率增长率(gm)变化,而进一步探究可以发现经济增长的根本动因是技术创新。技术创新通过三个中间变量影响经济增长,而技术创新对经济增长的作用机制可以分为资本有机构成变化机制和剩余价值率变化机制。接下来本文将具体分析技术创新对经济增长的影响机制。

(一)技术创新对资本有机构成的影响

技术创新对资本有机构成比例的影响,主要体现在可以同时影响不变资本与可变资本,具体来说体现为技术创新可同时增加不变资本的比例,降低可变资本比例,从而提高资本有机构成比例,促进经济增长。

首先,技术创新可以导致生产过程中不变资本的比例增加,提高资本有机构成。从单个企业角度分析,随着技术不断创新,既可以使原有生产过程中使用的物料减少,提高不变资本利用效率以及节约更多不变资本,而且更多富有生产效率的机器设备发明应用于工业生产中,资本主义社会生产方式逐渐由密集劳动力生产转变为机器设备生产。机器设备对劳动力的替代使得企业中不变资本比例增加,可变资本比例减少。同时,技术创新使得个别资本家在生产过程中可以暂时获得超额剩余价值,更多的利润让资本家们产生了技术创新可以获取更多剩余价值的预期,资本家们为了获得更多的剩余价值会将从工人处剥夺而来的更多剩余价值用于不变资本的积累,即更新生产设备和机器,使用先进机器改善生产力以获取更多利润。这也使得资本主义生产过程中不变资本比例不断提高。从资本主义全社会角度分析,技术创新加剧了市场中企业间的竞争。随着技术不断创新,生产力不断发展,企业数量和规模会发生巨大变化。企业间会为了提高市场占有地位和市场份额不断竞争。企业间竞争的结果是中小企业陆续倒闭或被大企业吞并,进而导致资本积聚与资本集中现象出现。资本积聚和资本集中进一步导致中小企业难以有足够竞争力同生产规模扩大的垄断性大企业抗争,从而又加速了大量企业的倒闭与吞并。在企业倒闭与吞并过程中,大量机器设备应用于生产中以及可能造成大量工人失业。技术创新使得资本主义市场中企业竞争加剧,企业将更多的机器设备应用于生产过程以提高竞争力,结果是资本主义社会里各行业资本有机构成比进一步提高。

其次,技术创新会减少可变资本相对于不变资本的追加投资比例,从而提高资本有机构成。技术创新使得生产过程中更多的机器设备可以进行工人的简单劳动,这大大降低了对生产熟练度和工人数量的要求。这意味着原来不属于劳动力,且工资更低廉的妇女儿童们如今也可以进入工厂被资本家剥削。劳动力人口的增加导致劳动力市场中劳动供给大于劳动需求,势必造成工人可获得的实际工资下降,资本家需要支付的工资减少,从而可变资本比例降低,资本有机构成提高。此外,技术创新带来的机器设备对简单劳动的替代也使得机器大规模替代了劳动工人的岗位。工厂生产对劳动力的需求降低,造成了资本主义社会更多的工人失业,从而生产过程中不变资本比例进一步下降,资本有机构成进一步提高。

(二)技术创新对剩余价值率的影响

技术创新对剩余价值率的影响,主要体现在技术创新促进劳动生产力发展,生产过程产生的剩余价值增加,进而不变资本,可变资本和剩余价值积累提高,促进经济增长。

第一,技术创新使生产过程产生更多的剩余价值量,从而提高剩余价值率。首先,技术创新使得生产力得到发展,新的机器设备发明并应用到工业生产中,工人们使用新设备生产产品的必要劳动时间降低,从而与机器设备应用前相比在同等劳动时间内生产出了更多的剩余价值量。其次,资本主义生产方式最大的特征就是越来越多的机器设备投入生产。机器设备能完成大量机械、简单的劳动,因此降低了工人劳动力熟练度,这使劳动力来源范围得到扩大。机器在生产中的普及和应用使妇女儿童也能参与到劳动生产中。此外,机器设备的普及使得不变资本比例提升,固定资本在使用过程中会因为生锈、生产技术不够和型号更新等原因产生资产损耗问题,不变资本的价值会随着生产时间增加而逐渐降低。不变资本的损耗是资本家不能接受的,他们会通过加大对劳动力的剥削以弥补不变资本的损失。马克思指出:“把工作日延长到自然日的界限以外,只能大致满足一下吸血鬼吸吮鲜血的欲望,这是资本主义生产的内在要求。”最后,机器设备的使用,使得资本主义生产更标准化机械化,生产出来的产品数量和质量更为统一和容易衡量。这也意味着资本家可以用实际生产产品数量对工人进行监督,工人的生产强度增加,一天中生产剩余价值时间延长,从而生产的总剩余价值量增加。

第二,技术创新影响剩余价值转化为不变资本的积累率,从而促进经济增长。资本家面临巨大市场竞争压力,所以为了获得更多的剩余价值同时在激烈市场竞争中生存下来,资本家需要将更多的剩余价值用于不变资本的更新和投入,从而剩余价值的积累率增加。其次,技术创新使得人们可以更好利用自然生产资料。马克思指出,技术创新的提高,使得人们拥有无穷无尽的生产力。随着技术不断创新,原先不能用于生产的自然物质资料也能进入生产过程,如蒸汽机的运用,石油作为能源投入生产等。生产资料和生产方式的丰富大大提高劳动生产率和可生产的剩余价值量。最后,技术创新使得人们可以“废物”利用,将生产中间品循环利用,实现更多种用途和价值。技术的创新使得原先生产中的“废料”可以被重新提炼再运用到生产过程中,或降低了生产过程的废料产出率,从而增加了不变资本的积累。

第三,技术创新影响剩余价值转化为可变资本积累率,从而影响经济增长。一方面,技术创新使得市场中竞争加剧,企业为了生存只能不断扩大生产规模。在扩大生产规模的过程中,不变资本和可变资本的积累都会增加。虽然技术创新可能导致工人获得的实际工资下降和造成大规模的工人失业现象出现,造成可变资本价值下降。但是只要企业生产规模的扩大达到一定程度,不变资本和可变资本的追加投资保持一定比例,可变资本的积累也能达到绝对数量的增加。另一方面,技术创新使得资本主义生产的产品和生产方式更为丰富,在生产过程中要求更多种类的复杂劳动。工人们为了获得工作不断学习新技能新技术以提升竞争力。能进行复杂劳动的工人们增加或资本主义生产过程中更多岗位需要工人们进行复杂劳动,也代表着技术创新使可变资本积累率提升。

四、来自珠江-西江经济带和粤港澳大湾区的实证

根据上文分析,引入技术创新因素后的马克思经济增长模型分析了经济增长的根本动因是技术创新,技术创新通过资本有机构成和剩余价值率影响经济增长。下文将对此模型进行计量实证分析各部分对经济增长的实际贡献度和技术创新通过资本有机构成和剩余价值率对经济增长的影响效应。

(一)计量模型建立

根据式(1)可以构建如下式的多元线性回归模型:

gt=β0+β1gct+β2gvt+β3gmt+uit+εit

(3)

其中,gt表示的是研究地区的经济增长率,gct为研究地区的不变资本增长率,gvt为研究地区的可变资本增长率,gmt为研究地区的剩余价值率增长率,uit为时间的趋势变量,εit为随机误差项。通过估计数量方程式(3)的三个自变量系数β1、β2、β3的值可以估计不变资本,可变资本和剩余价值率对经济增长的贡献度。

从上文可知,不变资本增长、可变资本增长的根本原因都是技术创新,为了进一步研究技术创新通过资本有机构成和剩余价值率对不变资本增长率和可变资本增长率的影响效应,可以构建如下的多元线性回归模型:

gct=β0+β1rt+β2mt+uit+εit

(4)

gvt=β0+β1rt+β2mt+uit+εit

(5)

gmt=β0+β1rt+uit+εit

(6)

其中,i=t,…,N,t=t,…,N,rt表示的是研究地区的资本有机构成,mt表示的是研究地区的剩余价值率,通过分别估计数量方程式(4)、式(5)和式(6)的两个自变量系数β1、β2的值可以估计技术创新通过资本有机构成和剩余价值率对不变资本和可变资本的影响效应。

(二)变量说明及数据描述性统计

考虑到数据的连贯完整,本文收集了珠江-西江经济带和粤港澳大湾区内地城市共17市的2005—2020年各项经济数据、社会数据,并以2005年为基期运用GDP平减指数对相应的变量进行处理,以减少通货膨胀对本文研究结论产生的影响。本文全部数据来自国研网经济数据库(2005—2020年),《广西壮族自治区统计年鉴》(2005—2020年)和《广东省统计年鉴》(2005—2020年)。

本文使用GDP增长率(单位%)衡量经济增长率(g),GDP增长率可以用统计年鉴中当年新增GDP除以上年GDP的值计算获得,不变资本增长率(gc,单位%)可以用统计年鉴中当年社会新增固定资产投资(invest,单位亿元)除以上年社会固定资产总量(asset,单位亿元)获得,可变资本增长率(gv,单位%)参照唐国华和许成安[8]的做法,使用主成分因子分析法用第一、二、三产业中规模以上工业企业就业人数(people,单位万人)和规模以上工业企业工人实际工资(wage,单位元)加权后获得,剩余价值率(gm,单位%)按照姬旭辉等[13]的做法,利用第一、二、三产业中每年规模以上企业的利润(profit,单位亿元)除以当年规模以上企业工人实际工资获得。资本有机构成(capital,单位%)按照定义可以使用当年社会固定资产投资总额除以当年第一、二、三产业中规模以上工业企业工人实际工资进行相近替代。

(三)模型实证分析

由式(3)的计量模型可以估算出不变资本增长率、可变资本增长率和剩余价值率增长率对经济增长的贡献度。利用2005—2019年珠江-西江经济带和粤港澳大湾区内地城市的经济数据,分别使用面板数据地区固定效应模型(模型1)和面板数据的时间与地区双固定效应模型(模型2)对各增长率对经济增长的贡献,模型3和模型4分别给出了分区域后珠江-西江经济带和粤港澳大湾区内地城市的各增长率对经济增长的贡献,估算结果如表1所示。

表1 各增长率对经济增长贡献

从表1中可以得到,从总研究区域来看,不变资本增长率、可变资本增长率和剩余价值率增长率对经济贡献的值分别是0.128 9、0.170 8和0.153 7,这代表着不变资本或可变资本或剩余价值率增长率每增长一个百分点,相应的会带来经济增长率分别为0.128 9、0.170 8和0.153 7个百分点。不变资本增长率、可变资本增长率和剩余价值率增长率对经济增长的贡献度分别为28.42%、37.68%和33.90%,可变资本增长率比不变资本增长率的经济增长的贡献度大。分地区来看,珠江-西江经济带的不变资本增长率、可变资本增长率和剩余价值率增长率对经济贡献的值分别是0.112 6、0.165 9和0.145 9,粤港澳大湾区内地城市的不变资本增长率、可变资本增长率和剩余价值率增长率对经济贡献的值分别是0.137 4、0.181 6和0.157 1。珠江-西江经济带各部分增长率均低于粤港澳大湾区内地城市的各部分增长率。

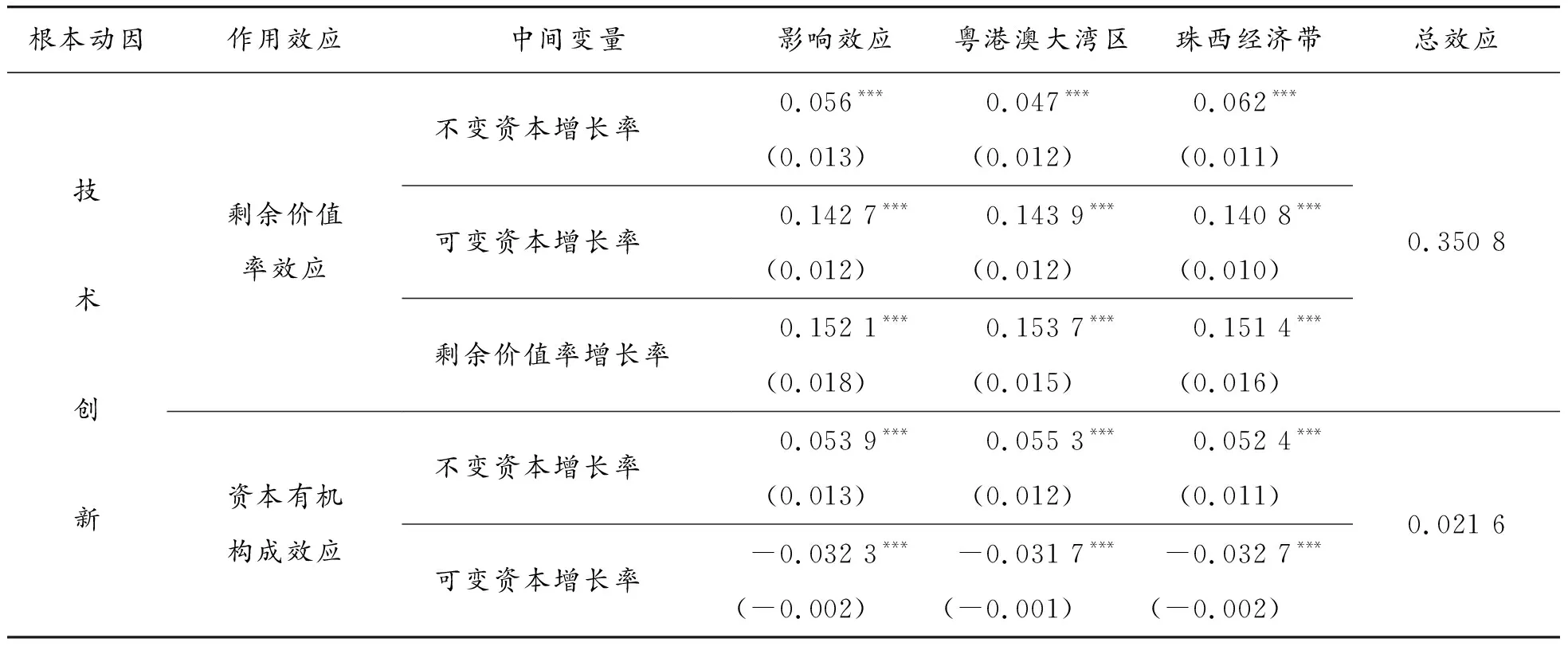

为进一步探究技术创新通过影响资本有机构成和剩余价值率对经济增长的影响效应,使用式(2)、式(3)和式(4)计量模型进行回归分析,资本有机构成和剩余价值率对经济增长的估计结果如表2所示。

表2 技术创新对经济增长作用机制及效应

从表2的估计结果可以看到,技术创新对经济增长的总效应为0.372 4,即技术创新每增加一个百分点,经济增长率会提升0.372 4个百分点。技术创新对经济增长的影响机制可以分为剩余价值率效应和资本有机构成效应,其中,剩余价值率效应为0.350 8,对经济增长贡献度为94.2%,资本有机构成效应为0.021 6,对经济增长贡献度为5.8%。从表1和表2的模型回归结果可以看出,可变资本和剩余价值率对经济增长的贡献度显著大于不变资本对经济增长的贡献度,技术创新对经济增长的影响效率远远超过不变资本、可变资本和剩余价值的积累。这说明,当前珠西经济带和粤港澳大湾区已经进入经济增长动力转型期,不能再单纯地依靠资本积累大幅拉动经济增长,之后应该将技术创新作为新的高效经济增长动力。分地区看,粤港澳大湾区的不变资本增长率不如珠西经济带,但是可变资本增长率比珠西经济带效率高,这表明粤港澳大湾区处于产业结构和经济动力增长转型期,前期不变资本积累基本完成,接下来应该通过引进人才,发展高新技术提高可变资本积累率以保持两种资本构成均衡和提高区域内技术创新能力提高经济发展效率。相反的珠西经济带区域资本积累程度不够,仍需要大量的固定资本投入以完成所需前期工业积累和产业结构布局,珠西经济带区域可以承接港澳湾区淘汰的产能与工业品类,丰富区内的产业结构类型,早日达到经济发展所需要的均衡不变资本需求量。同时两个地区要想高效率地促进经济增长不还需要实行从根源上鼓励技术创新,增强科研实力,增加知识教育投入,加大区域内劳动力技能培训等促进区域内技术创新举措。

五、结论与建议

本文基于《广西统计年鉴》(2005—2020年)和《广东统计年鉴》(2005—2020年)构造出珠江-西江经济带和粤港澳大湾区内地城市共计17个市2005—2019年的相关社会经济面板数据,将“技术创新”条件引入马克思扩大再生产模型,定性与定量结合,综合分析评估了技术创新对经济增长的作用机制和实际效用。本文研究发现,使用马克思扩大再生产模型对组成社会资本的各部分资本分解,可以得到技术创新对经济增长的作用可以分为剩余价值率效应与资本有机构成效应,这两种效应又通过影响中间变量不变资本增长率、可变资本增长率和剩余价值率增长率等从而最终对经济增长起作用。基于珠江-西江经济带和粤港澳大湾区内地城市的经济数据实证研究发现,不变资本增长率、可变资本增长率和剩余价值率增长率对当地经济贡献的值分别是0.128 9、0.170 8和0.153 7,技术创新对经济增长的影响机制可以分为剩余价值率效应和资本有机构成效应,其中,剩余价值率效应为0.350 8,资本有机构成效应为0.021 6。

本文研究发现技术创新对经济增长具有重要作用,且在经济发达地区对经济增长有更显著的促进效果。为了促进经济增长,技术创新投入比单纯的资本投入与积累更有效率。因此,本文提出以下政策性建议:首先,珠江-西江经济带为了更好地加速融入粤港澳大湾区,应加快前期不变资本与可变资本投入,保持生产过程中一定的资本有机构成比例。实证研究后发现,珠江-西江经济带各资本增长率均显著低于粤港澳大湾区内部城市,这表明珠江-西江经济带的资本积累水平低于粤港澳大湾区,因此,珠江-西江经济带仍可以通过适当的不变资本与可变资本的投入享受资本投入带来的经济增长福利。当地政府可以加大外来投资的吸引和交通基建等不变资本的投入,同时鼓励更多的劳动力进行劳动技能培训,加快职业学校建设,提升区域的可变资本存量,通过投入适当比例的不变资本与可变资本促进当地扩大再生产的进行。其次,区域间加强科学技术合作,加大科研经费和研发人员投入,培养孵化更多科技创新项目和人才。区域内的高校应当加强科研项目合作,结合区域条件因地制宜进行技术创新。政府和高校应当适当增加科研经费投入,创造良好科研环境和条件调动科研人员进行科研创新的积极性。加快产学研一体化道路,提升科研创新成果实用性和转化率,建立政府,企业和高校三方合作机制,为重要科研创新成果提供专利支持和保护,为技术转化为生产力提供绿色通道。最后,珠江-西江经济带可以承接粤港澳大湾区转移的第一、第二产业,实现区域间产业结构升级和产业位置承接与转移,提高珠江-西江经济带内不变资本存量,在区域内实现产业链循环,实现区域经济融合和发展,促进区域内经济的不变资本和可变资本积累的提高及高效利用。